现实感:文本,与反文本

2016-09-03文

文

20世纪90年代末,伴随着观念与反观念、感性与后感性等话语潮流,喻红的绘画实践也在悄然发生着变化。他们之间虽然看不出有什么直接的关联或影响,但她似乎不自觉地也被卷入其中。作为“新生代”的一员,喻红在中央美院接受的是社会主义现实主义美术的教育,但她更擅于捕捉日常生活中那些不起眼的瞬间,常常以自己独特的视角和语言将此瞬间凝固为一种极具个人色彩的形式或美学。1999年的“目击成长”系列无疑是一个新的起点。就像一部个人的编年史诗一样,它以复调的叙述方式,描绘了艺术家自己(包括女儿)的成长经历中的一些片段,与之并行的是每张画所对应的几乎同时发生的社会、政治和文化事件(或其讯息)。两条线索几乎没有交叉,除了微观、个人和宏观、公共的简单对应,二者源于或展示的都是照片。关键在于,无论绘画和照片,还是复调式的叙述结构,都依赖于一个文本的逻辑和观念。艺术有所不同的是,文本并不清晰传达某种意识形态立场和态度,它更接近一种认知、思维和创作方式,所以也就无所谓感性与否。

2011年,在尤伦斯当代艺术中心(UCCA)举办的个展“金色天景”延续了这一文本逻辑。但这里的文本不再是一种叙事结构,而是一种图像机制。她以艺术史上的一些经典作品[如朱·塞佩·玛利亚·克雷斯皮(Giuseppe M. Crespi)的《大力神与四季》(The Triumph of Hercules and the Four Seasons)、敦煌壁画《赴会佛与菩萨》、张萱的《捣练图》、中世纪绘画《天梯》(The Ladder to Paradise)、扬·凡·艾克(Jan Van Eyck)的《根特祭坛画》(The Ghent Altarpiece)等]取代了“目击成长”系列中宏观的历史叙事,图像组织也不再依循于略显生硬的复调结构,而是与经验中的捕捉有机地合为一体。显然,画面的底本也不再是艺术史上的图像,而是其内在的形式(或构图),图像母题则来自她所捕捉到的那些生活瞬间(包括她自己的一些经验的片段)。

将历史化身为现实,这样一种图像机制早在文艺复兴时期就非常盛行。可以说,这是一个非常古典的模式。而关于现实图像的拼合,我们亦可追溯到滥觞于17 世纪的“藏珍阁”[1](Cabinets of Curiosity)绘画。这样一种“画中画”的组合原本受制于工作室、博物馆的结构,但在喻红这里,工作室结构其实是被某一艺术史图像的内在形式所取代,形式本身便构成了一条线索。除此之外,她还保留了部分原作的形制。由于像《根特祭坛画》这样的形制本身就带有一种宗教性,转移至喻红这里,宗教性并没有丧失,而且赋予了她笔下的日常生活一种虔敬、神圣和永恒——抑或说,“如何忠于尘世”才是其更为贴切的解释。不过,这一形式还不只是体现在构图和形制上,也体现在色彩中。喻红强行赋予了画面一个金色的背景,除作为一种趣味、美学或观念(比如光、信仰,亦包括金钱、阶级等)之外,也是为了与艺术史建立某种联系,自中世纪至今,金色便不断地出现在艺术家们的实践和观念中。

在艺术史家斯托伊奇塔(Victor I. Stoichita)看来,背景的抽离和转化,意在将画面还原为一张“空白的画布”,而此处,“空白的画布”不仅封死了纵深的结构,同时也抽离了其原本历时性的叙事维度。需要注明的一点是,这一方式并不是此时才出现在她的画面中,其实在20世纪80年代末90年代初,她就已经在使用这种方式。只不过到了这里,图像的逻辑虽说依赖于构图形式,但替换的标准还是不乏阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)的图像志色彩。她尤其看重人物的动作、姿态、手势和表情,由于抽调了背景,其不仅改变了人物之间的叙述关系,而且像雕塑一样,拉开了与观者(心理经验)的距离。可见,这一在“空白画布”上的图像拼贴还是一种文本的逻辑,比较典型的如以克孜尔石窟壁画《四相图》作为形式母题的《天幕》(2010年),其“画中画”的结构无疑更是凸显了其文本性。直到2013年的“忧云”系列和《云端》,她似乎放弃了这一形式结构,重新赋予画面以背景,以及视觉的纵深感。

从其整体思路和语言结构而言,“忧云”像是“目击成长”系列的一个延续,只不过艺术家描绘的不再是自己和女儿,而是身边的六位朋友。访谈是进入描绘对象的入口和进路,在这个过程中,喻红捕捉自己最敏感的部分或片段(如赵波的忧郁、朱咬的手、胡晓媛的猫、张新军的抽屉、张潜浅的玩偶等),然后以自己的方式将其转译到画面上。在我看来,这是一种精神或心理的刻画,但艺术家所刻画的既不是对方的,也不是自己的,毋宁说是二者心理的一种碰撞、交织,或是一种精神的裂隙。也因此,母题的组合并不依赖于某种逻辑或叙事的要求,从而赋予画面很多超现实的意象。这也意味着,我们只有透过对话文本,方有可能辨识画面中人与物或事之间的关系。而此时,支配图像母题和访谈的依然是一种平行关系和文本逻辑。与之不同,《云端》中虽然母题也是平行的,而且它没有叙述(文本)作为基础,但是,就像文艺复兴画家科雷乔(Correggio)笔下的云一样,不仅“有机”地衔接了这些母题,似乎还构成了一个连续的叙事。画面中人物的造型有意回应了云的形状,至少在视觉上彼此交融,试图构成一个整体。但实际上还是显得有点格格不入,人与物(云)之间更接近一种文本关系,而不是视觉或观看关系,何况在新作中,她依然在沿用“历史化身为当代,当代化身为历史” 这一图像模式,画面中,她可能将卢梭(Henri Rousseau)、沃特豪斯(John William Waterhouse)笔下的人物化身为苏紫紫、郭美美的形象。值得一提的是,人物的造型除了来自生活中所见和网络,还有一部分是来自她之前的画面。

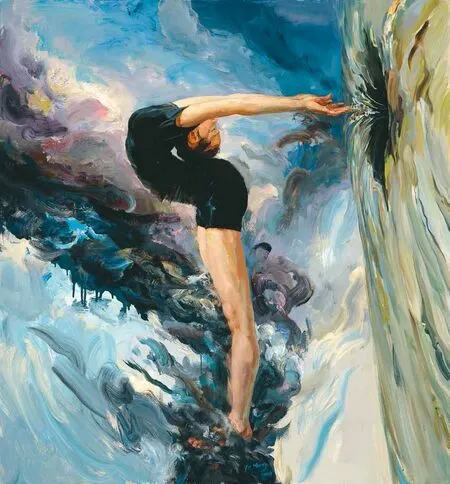

喻红 十字舟布面丙烯 140 cm×150 cm 2016年

喻红 大风起兮云飞扬布面丙烯 195 cm×260 cm 2016年

很多时候,喻红表现出一种格外的敏感和对女性的同情,她的画面中出现最多的也是女性形象。和很多女性艺术家不一样的是,她还有着异常强悍的一面。不过即便如此,她也不认为自己是一个女权主义者。特别是近年来的作品中,她的目光总是在投向社会边缘群体(比如性工作者、农民工、“杀马特”、“网红”,以及更多无名者),她抽掉了这些素材原本的背景,将其置于一个风云变幻的末世或创世情境。这样的场景我们并不陌生,它常出现在各种科幻片和灾难片中,有时也发生在现实当中。但确切地说,它依然是一个隐喻,它可能是自然所致,也可能指向政治或意识形态(比如画面中多次出现摄像头和旧式扩音喇叭等)。有意思的地方在于,在我们的经验中,悲天悯人的宏大叙事并不属于这些小人物,他们关心的还是自己如何活着或更好地活下去。但事实是,这些灾难不分对象,无时无刻不在改变或摧毁着这些小人物,乃至所有人的命运——新作中多次出现的猴子形象,某种意义上是“人类世”[2](Anthropocene)的一个寓言。亦如《坤乾》(2014年)、《日月同辉》(2014年)、《风起云涌》(2015年)等所显示的,喻红就是将这种极端的卑微和极端的崇高荒诞地拼在一起,以此释放出一种极端的张力和颠倒。或许,这一颠倒本身就是她所感知的现实的一种。

大场景的描绘常常吸纳了艺术家对于画面形式要素(比如笔触、色彩、造型等)的自觉,但在喻红这里,后者恰恰成为前者的支撑,其非但没有被吸纳,反而强化了其自足的一面。喻红的画法可以说是一以贯之的,相比以往,笔触、色彩虽然显得越来越松弛,但结构依然很严谨,也许是长期的造型习惯所致,甚至还有点紧巴——紧巴也是为了保持一种必要的审慎。看得出来,她极少用线条勾勒轮廓,笔触和颜料堆积的块面成为造型的基本方式。这种涂绘一方面强调了媒介的自足性;另一方面,由笔迹和颜料所形成的触感所连接的正是描绘对象的物质感和精神性,这一点尤其体现在她对于人体的塑造中。所以面对她的作品,我总觉得她像是在描绘皮下的那层肌肉,而并非总是陷于浮夸的表皮和过于神经质的骨骼,这也使得她笔下的人物总带有一种极其常态化的真实感,这和伦勃朗时代截然不同。若借用沃尔夫林(Heinrich Wolfflin)的说法,“伦勃朗”们的涂绘是服务于一个整体视觉性或光影结构的概念,而喻红在意的则是一种塑造的快感,为此她甚至不惜牺牲视觉性和光影结构。这应该归功(或受制)于她自小所受的绘画训练以及由此所形成的经验,而且,她自己本身就很享受这种描绘现实和刻画心理的感觉。而这也恰恰体现了其执拗的一面。所以,很难说她的技法、语言和风格具体受谁影响,艺术史上很多经典的作品都可能是她汲取营养的资源。

喻红 唾手可及布面丙烯 150 cm×140 cm 2016年

20世纪90年代初,喻红就有点迷恋人物的肢体动作,譬如1991年的《恋人们》、1994年的《舞者》、1996年的《丽人行No.1》等,后来在对艺术史经典图像母题的替换中,她所选择的人物造型也同样强调了不同的肢体动作。对此,喻红的想法并不复杂,她是想把具象绘画当作抽象来画,画面诉诸一种建筑式的结构,以此规避写实绘画的文学性和琐碎感。但在我看来,这一方面是给自己施加一种造型的难度,另一方面也赋予了画面一种能动性和视觉感,比如《天梯》中右下方悬空的几个人物,《天幕》中处在画面中间的上下两个舞者等。我相信,这种肢体动作的选择和表现,还是基于对原图像的一种感知,而这种能动性其实也是为了回应原图像本身的潜力,如《天问》中不同视角的人物造型及其关系,就是根据《赴会佛与菩萨》中云和菩提树的关系重构的。

然而在新作中,这些夸张的动作或形式无疑将画面引向视觉性的维度。《风起云涌》中上面的云的塑造与下面腿的形状共同指向画面的中心,这里的腿不仅是图像,同时也是建构纵深空间的一个形式要素。《十字舟》《尘世》亦复如此。特别是《尘世》中女孩指向画外的左手的小拇指,它让我想起马奈(Edouard Manet)《草地上的午餐》[3]中同样指向画外的手,按照福柯的说法,这个纵深不只限于画面,它已延伸到画外。《唾手可及》稍显不同,它是通过舞者的上肢和下肢分别从两个不同的视点引向两个直角相交的纵深。而《大风起兮云飞扬》中横卧在钢丝绳上的女孩一方面破坏了画面的纵深结构;另一方面,女孩直视画外的目光又打开了一个不可见的观看维度和视觉空间。不仅于此,在《游园惊梦》《奥菲利亚》《不负春光》等作品中,特制的异形画框(即形制)也在建构空间,与画面一同形成了双重的视觉性,这显然有别于此前她对于古典绘画形制的沿用。看上去,这种视觉性是反文本的,但它强化了画面的可感性,以及现实与超现实的分裂感。这种分裂感既荒诞,又真实。

喻红 风起云涌 布面丙烯 150 cm×140 cm 2015年

注 释

[1]“藏珍阁”是指在文艺复兴时期的欧洲,欧洲牧师和其他旅行者对于各式各样珍品的搜集。

[2]“人类世”,即人类活动对地球施加影响的时代。

[3]《草地上的午餐》是法国印象派画家马奈创作于1862年至1863年间的一幅布面油画。