村落武术的文化人类学研究

2016-09-03王明建

王明建

(成都体育学院 武术系,四川 成都 610041)

村落武术的文化人类学研究

王明建

(成都体育学院 武术系,四川 成都 610041)

通过田野调查等研究方法,系统考察了2个村落中不同的武术文化实践。以“他者”为视野,依据陈家沟村民“会/不会太极拳、师承名家、培养高手”而区分社会群体与阶层的社会化生活,揭示“太极拳”作为村落民众一个具有显性意义的社会符号和村民因“拳”而分的社会学意义;透视鲍店庙会将“耍拳”作为村民凝聚的载体与手段以及社交性礼物的武术社会化生活,印证村落武术与民众社会生活的关系。指出:民间武术文化表面上体现为武术技艺的绵延,但其背后隐藏着丰富的社会学意义。

村落;太极拳;庙会;文化人类学

Author’s addressDepartment of Wushu,Chengdu Sports University,Chengdu 610041,Sichuan,China

我国虽以农业社会为基础,当前却是以都市文化为中心,乡村文化抑或是乡土村落相对处于这一中心的边缘。然而,从基层上看,中国社会是乡土性的。人类学家费孝通先生说:“那些被称为土头土脑的乡下人,他们才是中国社会的基层。”乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会[1]。“村落是人们彼此最相熟悉而不感陌生的社会”[2]。

在我国,传统武术是一种独具特色的文化现象,包含有多姿多彩的武术“拳种”“套路”以及“流派”,这些内容和形式大都根植于中国传统的乡土社会,以“村落”为依托,繁衍生息,乃至发展壮大,如陈家沟之太极拳、孟村之八极拳、京梅村之蔡李佛拳、鲍屯之鲍家拳等等。村落成为研究中国武术文化现象的一个“微观全景视窗”。然而,村落的人类学研究在取得学术成果的同时,包括武术在内的民族传统体育学科的理论基础却异常薄弱,对寄存于乡土村落中的武术拳种、套路以及流派的研究大都仅仅局限于“挖掘”和“整理”,缺乏乡土社会生活的整体性联系。运用人类学的研究范式和方法对武术进行系统研究更不多见。胡小明在《人类学的历程与体育研究》中曾经建言,“在体育学下属四大学科中,最薄弱的是民族传统体育学,理论大片空白,学科建设几乎是处女地,而文化人类学正好适合担当这一学科的专业基础理论”[3]。然而,迄今为止,虽然部分学者开始着手对民族民间体育进行人类学研究,但是这一现象也并未得到明显的改观,学科基础薄弱依然成为制约民族传统体育发展的桎梏,武术的文化人类学研究显得更为紧迫。对村落武术进行人类学解读与分析,一方面可以相对有效地吸收与武术学科有着紧密关系的人类学学科中的理论精华;另一方面也将深化武术的人类学研究。

1 研究对象与方法

1.1研究对象河南温县陈家沟与山西长子鲍店2个村落。

陈家沟是我国陈氏太极拳的发源地,近年来着力打造太极拳的“源”文化,因陈氏太极拳而名,在我国具有较高的知名度。从行政区域上划分隶属于河南焦作温县[4]。

鲍店作为山西长子县的乡镇之一,位于县城北18 km,东邻长治市郊区,素有“雄鸡一唱鸣三县”之称,是长子县4个古集镇之一,至今已有两千多年的历史。古时曾为晋豫、秦晋的交通要道,镇居民来自全国17省区,是长子回族居住最多的一个地区。新中国成立前,镇上斗铺10余家,店员、掌柜200余人,是县集镇中最兴盛的一个。鲍店镇自古以商业之繁盛、行业之众多、交易之广泛而著称,是长子县的一大商业重镇,驰名上党。新中国成立后,随着经济发展,鲍店镇成为粮油集散中心[5]49。

1.2研究方法除了采用文献资料、个案研究等方法外,还采用了田野调查、口述史、参与观察等研究方法。

(1) 田野调查。田野工作是人类学研究最重要的方法,是人类学家和社会学家收集资料和建立通则的主要依据。“田野调查是田野工作者通过熟悉一群人的生活方式来获得知识合法化的一种居住形式”[6]。在田野里发现和理解民间武术文化已成为武术学者们共同的心愿。真正的民间传统武术文化存在于民众的实际生活之中,只有进入田野,才能真正感受到民间武术文化的生活魅力和理解民间武术文化的存在价值。笔者先后于2010年12月、2012年3月、2015年8月3次进入陈家沟和鲍店进行田野作业。

(2) 口述史和参与观察。人类学家在田野里面对当地人,进入田野的研究者以“他者”的视野进行“地方性知识”的解读和研究。为了理解当地的社会基础,获得更高层次的社会解释,笔者在实地调查过程中采用了被称之为“口碑史”[7]367的口述调查方法获取资料。口述史“将人们的口述信息作为历史素材”[7]369。作为历史学的分支,近年来受到国内学者的关注,如《关于知青口述史》[8]用活生生的语言回忆活生生的历史。同时在调查期间通过“参与观察”亲身体会了陈家沟之太极拳、鲍店的庙会耍拳,理解当地的血缘、地缘关系,领悟当地的社会组织结构,为解释更高层次的公共生活获取了资料。

2 村落武术的文化人类学研究

2.1作为文化人类学研究基本视角的乡土村落对于我国传统的乡村社会,一方面,村落作为农业文明最普遍的景观成为社会构成的基本单位,在农业社会这种地域范围有明显边界的空间,除城镇外,最清晰可辨的就是村落;另一方面,在我国城镇化、现代化的进程中,乡土村落的变迁成为撼动历史进程的关键。“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”一度成为撬动我国城镇化进程的杠杆。 正由于如此,村落调查始终是我国人类学、民俗学、社会学研究的基础性工作。长期以来,我国文化人类学研究的田野作业大都是从进入具体的村落开始的,并表现得尤为突出,甚至一度让学界得出“村落研究等同于人类学研究”的结论。这一看法虽有不妥,却隐含着村落调查对于人类学研究的重要性和取得的显著性成果。代表性成果有:葛学溥之《华南的乡村生活——广东凤凰村的家族主义社会学研究(珠江流域的族群与文化)》、费孝通之《江村经济》、林耀华之《金翼——中国家族制度的社会学研究》、王铭铭之《社区的历程——溪村汉人家族的个案研究》等等。这些立足于村落的个案考察成为我国文化人类学研究的一个基本维度。从村落、社区的社会调查到民族志研究,从曾经的批判到后来对村落、社区研究的逐步完善和思考,汇聚成我国人类学研究的一条主线。

乡土村落对我国文化人类学研究的重要性,并不仅仅在于其作为“社会构成基本单位”的空间意义,更在于其“历史和时代产物”的社会学意义。村落既是农业社会中人们共同居住、生产、生活的空间,又是这一空间生活中的一个群体,此外还是指一种制度性的组织类型,或是一种紧密的人际关系。从表面看来,村落虽然是依靠地缘关系形成的,但在实际的历史过程中,村落的形成过程是村落群体“地缘”和“血缘”关系的糅和,其中包含以血缘关系形成的家族群体,村落依靠 “地缘”和“血缘”的双重或多重关系而巩固下来。一方面,因为临近或者是居住环境相对集中,这样的外部条件使邻里关系或是亲属关系得以加强,所谓“远亲不如近邻”;另一方面,因为本身存在一定的血缘关系,社会生活中存在一定的家族谱系,生活中的婚姻丧葬礼俗等仪式活动使家族群体不易分散和流动,进一步稳定了其群体和聚落。

同时,由于地缘和血缘的关系,使村落形成一个相对独立的“圈子”。内部关系密切、交流频繁、生活习俗丰富等生活状态,使村落形成一个不仅在地理区位等外部环境上,而且在内部精神需求上可以自我满足的“自足的生活空间”[9]203。可见,村落作为文化人类学研究的一般意义,不仅在于其实体性的社会单位,更在于其“时空坐落”[10]。

实际上,将村落作为一个整体的小社会进行观察和分析,是我国社会学家、民族学家、人类学家努力探讨并取得世界性影响成就的一项卓有成效的工作[9]208。在这一点上和我国著名的人类学家费孝通先生倡导的“社区”研究是相同的。基于此,本研究进行武术文化人类学研究时强调村落。

2.2陈家沟之陈氏太极拳陈家沟虽因拳而名,但实际上也只是我国万千村落中的一个,是由地缘和血缘关系而巩固下来的。对于陈家沟的由来,陈家沟太极拳博物馆对其具有较清晰的记载:“始祖陈卜,原籍山西泽州郡,后迁至山西洪洞县。明洪武七年(1374年),迁居河南怀庆府,先居陈卜庄,后定居长阳村,因陈氏家族壮大,后更名陈家沟。”陈家沟作为陈氏太极拳传承发展的小群体社会,在因血缘关系和地缘关系的稳定结合、充分互动的生成发展过程中,形成了共同生活方式与建立在太极拳基础上的种种文化规范。如新中国成立之前陈家沟民众的“忙来时种田、闲来时练拳,拳练成了,有时便出去走镖,老了,便归耕地故里”的生活方式。以后,陈家沟村落组织的实体性因为国家政治的系统渗入而得到加强,作为地域武术文化的太极拳开始显露新的生机,陈家沟不再依靠单一的以农业生产为主的产业活动,太极拳也不仅仅再是大人和孩童茶余饭后的娱乐和消遣。太极拳作为一种技术资本开始在乡土性社会中延续,这种延续在改革开放后期进入发展的高潮;并由此撼动了长期以来陈家沟赖以生存的“农民与土地”之间的关系。

长久以来,土地是农民赖以生存的根基和根本。中国传统社会中的农村,无论是历史上各个时期是否呈现松散与内聚、开放与闭塞等种种变化,唯一不变的是农民对土地的需求。经济生活的自足,村落内部形成的经济和社会文化上的自给自足的生活格局,或者包括将农作产物对外销售,然后购买自己所不足的衣服等生活必需品,无不与土地密切相关。当然,由于土地关系的束缚,村民不易走出村落,对外界信息的理解相对闭塞,只能相对依靠亲友间的走动等获取信息。改革开放打破了陈家沟的封闭状态,也动摇了村民与土地的关系。村落民众因“拳”而分,因“拳”而异,或知名或无名,或贫穷或富裕,或精英或大众。太极拳成为村落民众的一个具有显性意义的社会符号。

因与太极拳关系的不同,陈家沟的民众相应划分为2个大的社会群体:其一为“会太极拳者”;其二为“不会太极拳者”。“会太极拳者”又因其是否嫡传或技艺精通与否等区分为太极拳“村落精英”与“普通的太极拳传习者”。所谓太极精英,首先是具有严格遵照中国传统武术建立起来的“传承谱系”,是经“师徒传承”延续下来的太极拳之技艺传人,这一点对精英尤为重要,是对太极拳技艺和身份普遍的社会认同,也是被其他民众接受的标志之一。武术作为我国具有明显传统意义的文化现象,师徒关系历来受到重视,在中国的武术文化体系中占据重要位置,并具有重要的社会学意义。武术文化中的师徒关系,在于其通过拜师仪式构建的类似于“血缘关系”的宗法体系。在武术技艺传承中,要想成为师门正式弟子,需要经过师父长期的观察和反复的考验,符合和达到一定的条件后方能申请成为其弟子。在拜师仪式上,徒弟需要行拜师礼、呈拜师帖,方能入门,并成为师父的入门弟子,亦成为嫡系弟子。先入师门者为师兄,最后入门者为关门弟子。如若未经“拜师递帖”的拜师仪式,并不算作入门。在陈家沟,以陈氏太极拳为纽带而形成的师徒传承关系,是陈家沟太极拳发展过程中的普遍现象。徒弟作为太极拳技艺的承担者,师父以具体的传授行为将拳理、拳法在弟子身上递承相传,让弟子习得师父的技艺,进而使太极拳得以维系和发展。当然,这样的传承关系实际上也符合人类社会事物发展的基本规律,尤其是某种传统技艺的延续。以此为参照,同时根据社会的认可度和知名度,目前陈家沟的太极精英有陈小旺、陈正雷、王西安、朱天才,4人皆有较为规范的传承谱系(图1),并得到了社会大众的身份认同,民间将其称为“四大金刚”。这4人都相继成立了自己的太极拳公司或学校,其本人也成为陈氏太极拳的代表性符号和标志。

作为村落里“普通的太极拳传习者”,并非完全以技艺为区分,其区分者有二:一是是否为嫡系的太极名家,如陈照丕;二是是否培养了具有较高社会知名度的徒弟。当然在这部分人中有一部分人虽未具备名家和名徒的条件,但通过个人感悟,习得了精炼的太极拳术。这部分群体虽没有如“四大金刚”般有名或社会地位,但通过太极拳取得了实惠,完全摆脱了土地的束缚,以“拳”致富,成为专职太极拳师。当然,在“普通的太极拳传习者”中还有一部分虽然未“进城”授拳,选择在村里经营武馆,也早已剥离了对土地的依赖。可见,村落太极精英的生活方式显然已由“面向农村的职业生存”模式向“面向城市的职业生存”模式转变,也许其亲属仍旧生活在村庄,但实质上,他们已渐渐远离或介入城市生活的逻辑之中,将公司收益或者教拳授艺作为迁移城市或者“剥离对土地依赖”的资本积累。乡村太极精英已逐渐失去了对村庄生活的认同,村庄已很难为其建立生活意义和生存价值。

随着乡村太极精英的“城市化”,同时加上改革开放以来,代表工商业的城市不断扩张和膨胀,固守农业本位的村庄已不可避免地走向了衰落。当然,在村落里的“会拳者群体”中,大多数是并不知名的太极拳师或太极拳习练者,他们的生活方式与乡村太极精英明显不同,他们羡慕村里太极精英“城市化”的生活方式,但由于物质或精神上又无力完全摆脱对土地的依赖,是“面向村庄的兼业生存”方式而存在。这部分村落民众在生活逻辑上服从于村庄生活,但由于村庄内部的社会竞争和生存压力,导致了大部分的村落民众半工半农的兼业行为,他们或设“家庭武馆”,或在农闲时进城从事与太极拳相关的工作,以此增加家庭收入。目前陈家沟的家庭武馆多达数十家,各种太极拳学习、培训的广告也随处可见。

图1 陈氏太极拳主要传递系统

2.3山西长子鲍店之庙会耍拳村落作为相对固定的地域和家族群体的聚落空间,具有相对封闭的社会属性:其一,农民和土地之间有一定的依附关系,具备自给自足的生活条件;其二,农村是相对的熟人社会,民众之间具备相对紧密的亲属和邻里关系。物质生活和精神生活的自足性减少了村落民众走出村落的可能,与外界信息的互动和了解体现在社会生活中人员相对集中的公共空间内。在鲍店,村落民众成员之间产生“社会互动”的场所是“集市”与“庙会”。其中庙会耍拳成为鲍店村落民众“集体记忆”的核心。

实际上,在我国传统的乡村社会中,村落不仅具有依靠地缘关系和血缘关系形成的“实体性”,同时还具有“自我意识”[9]208。在表层的社会生活之下,潜在于村落民众共同的价值体系,并由此构成集体的认同意识。在日常的生产和社会生活中,这种集体认同意识并不明显,但当村落内外发生非常规的自然或人为侵扰时,村落的集体意识便如同人体“应激”一般展现出来,并变得强烈。这种属于集体的自我意识会进一步激发亲缘团体或邻里关系的认同。在历史上,村落里面临的很多如“洪水”“抗旱”等自然危机大都是通过集体意识而度过的。山西长子鲍店的庙会活动,其社会学意义便在于是构成和展现村落自我意识的重要场所和机会。

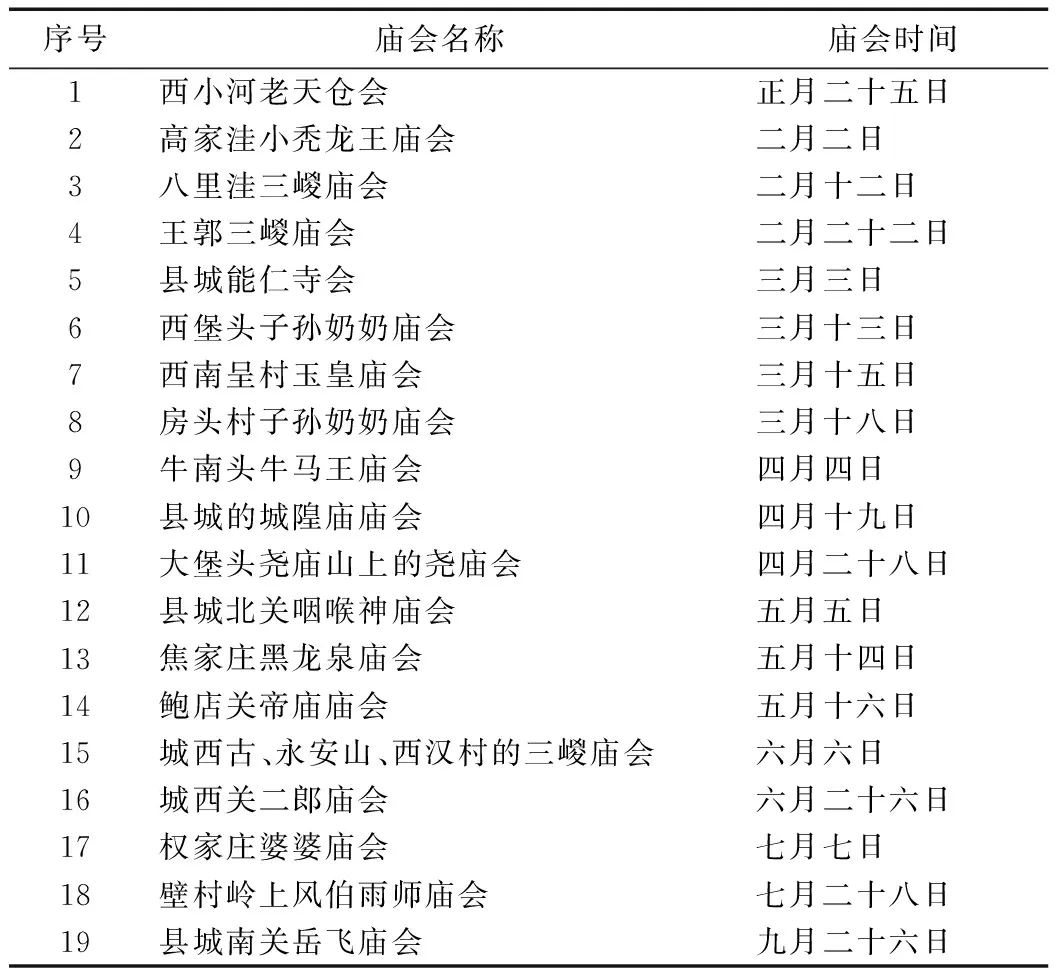

庙会作为被广大民众创造、享用和传承的文化现象,其产生、存在演变与发展与乡民百姓的生活息息相关。从源头上讲,庙会源起于古代社会对神的祭祀。在古代乃至近代的中国,几乎每个村庄都有庙宇,庙宇内供奉神像以供乡民百姓祭祀。《长子县志》载:“长子历代建造的寺、庙、观、祠、楼、坛有百余座。居僻壤山庄小村无力建庙者,也要搭席设祭。各寺庙没于祭期,香客纷至,商贩云集,俗称‘庙会’,庙会常以一村一镇或数村联合举办,凡有神庙就有庙会,各庙会均有固定日期,全县一年大小庙会不下百次”[5]309(表1)。

在鲍店庙会中,周围各村的民众会组成各种表演队伍,如秧歌、鼓队、旱船、跑驴等。在这些民俗活动中,庙会耍拳尤为引人关注,成为鲍店区别于其他庙会或者显示村落实力的重要内容。庙会耍拳显示了村落的凝聚力和团结精神。在庙会期间,除了集中游行之外,还会受到临近村落的邀请,村里组织会班进行排练、遴选,到各村进行展演,所到的村落会相应准备一定的“礼品”回赠。在当地人的记忆中,是村落里庙会的“闹红火”促进了村民习练武术的积极性。庙会耍拳则成为促进当地民众进行习武的主要动因。早期的主要传播者有王春阳、薛秀则、李银库、侯长富、李天祥等村民,他们的祖上大都是由河北、河南、陕西等外省迁入鲍店,其传播的武术内容较为杂乱,包括大红拳、小红拳、六合、单刀以及武术对练等样式。在后来的传承与发展中,由于村民庙会耍拳“闹红火”的缘由,在套路的传播中,能够引起“观众”较大反响,表演性较强的“武术对练”样式(如虎头钩、和平拐、杀四门十八刀、三禁枪、梢子、六棍、连锤等)则得到了更好地传承与传播。

表1 长子县部分庙会统计

从某种意义上讲,鲍店庙会的耍拳传承了鲍店武术,但这种文化的传递更多的是庙会本身,而非武术,武术文化只是庙会若干环节中的一个具体的文化具象。这一点和陈家沟相对独立的师徒传承结构明显不同,经由鲍店庙会耍拳而延伸产生的“学拳”等活动,并非独立的文化现象,而是延伸至全体村落民众的生活中,并和庙会相结合,形成村落的集体意识。庙会耍拳则成为“娱神娱人”的载体,并非独立存在。当然,随着社会的发展和变迁,乡村庙会也在发展过程中发生了潜移默化的变化,其功能特性发生了变化和调试,乡村庙会也逐步由浓重的“神性色彩”向强化的“人性色彩”迁移,具体表现在以下2个方面。

(1) 乡村庙会由宗教集会拓展为集市贸易。这一点在鲍店庙会上已得到了充分的体现,尤其是到了近代,“借庙会之名,行商贸之事”已成为一种常态。鲍店庙会脱离祭祀,成为当地民众日常生活与经济贸易的主要依托和载体。

(2) 庙会逐步由酬祭供奉的庄重仪式拓展为娱神娱己的文艺表演。在鲍店,村民热衷的“耍拳”便是一种“娱神娱人”的庙会表演。由此可见,虽然乡村庙会在历史的演进中存有一定的传承关系,但是从其发展的趋势与特性来看,那种传统意义上的“人神关系”已有了较大的改变,表现为人对神灵的依附逐渐减弱,甚至消解。在庙会上,鲍店村民的“耍拳”活动,实际上就是这种新型“人神关系”的建立。在形式上,“耍拳”是对神灵的敬畏和仪式的表达,但本质上“耍拳”是为了满足当地村落民众多元化的生活和精神需求。当然,随着社会的发展和变迁,乡村集市和庙会已逐步消减、弱化甚至消失,立足于地缘和血缘的村落整体也面临着逐步消解和重构的过程。

3 结束语

在迄今为止的武术文化研究中,学科基础薄弱、缺乏学科支撑依然是深化其研究的软肋。如何借助人类学的理论和方法研究民间武术的生存和发展,从人类学理论中的“文化”“他者”“地方性知识”等维度解读武术文化依然任重而道远。今天,越来越多的武术文化研究者已意识到,武术拳种抑或武术技艺并非独立于社会发展之外,武术文化的传承抑或是保护,应当将其置于整体的社会生活中进行理解。立足乡土社会,以村落为视角,采用“眼光向下”的学术视野,“自下而上”地研究中国民间武术文化,关注基层社会、村落大众的日常生活,从民众的角度和立场审视村落武术发展过程与村落政治、经济基础中所体现的国家与社会的互动关系,无疑将超越村落武术这种乡土社会小传统的界限;而在社会与文化变迁以及国家与社会关系的宏观视野下探讨其发展问题,具有可行性。

[1]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2007:6

[2]费孝通.乡土中国·乡土本色[M].北京:三联书店,1985:13

[3]胡小明.人类学的历程与体育研究[J].体育学刊,2013(5):43

[4]温县志编撰委员会.温县志[M].北京:光明日报出版社,1991:1-2

[5]山西长子县志编纂委员会.长子县志[M].北京:海潮出版社,1998

[6]弗格森.人类学定位:田野科学的界限与基础[M].北京:华夏出版社,2013:39

[7]王铭铭.人类学讲义稿[M].北京:世界图书出版公司北京公司,2011

[8]刘小萌.关于知青口述史[J].广西民族学院学报,2003(3):17-20

[9]董晓萍,万建中.北师大民俗学论丛[M].北京:中华书局,2013

[10]费孝通.乡土中国·后记[M].北京:三联书店,1985:94

Village Wushu under Cultural Anthropology∥

WANG Mingjian

The study adopted field work to investigate the wushu practice in two villages.From the perspective of “otherness”,the study divided the social stratifications according to the principles “can/cannot taijiquan,succeeded from masters and cultivating experts”.It presented the social meanings when taijiquan was taken as an explicit social symbol,and reflected the socialized wushu life when “playing taijuiquan” at temple fair in Miaodian Village was considered a carrier,means and a social gift.It tested the relations between village wushu and the social life of villagers,showing that folk wushu culture seemingly presented the succession of wushu techniques,but it had implied social meaning actually.

village; taijiquan; temple fair; cultural anthropology

2015-12-10;

2016-03-10

四川省哲学社会科学规划项目 (SC15XK045); 成都体育学院科研创新团队项目(cdty201402);成都体育学院专项招标项目(13TYZ01);成都体育学院硕士点建设基金项目(16SSZX08)

王明建(1978-),男,山东诸城人,成都体育学院副教授,博士,中国社会科学院社会学研究所博士后流动站在站博士后;Tel.:(028)85091801,E-mail:597615115@qq.com

G852;G80-05

A

1000-5498(2016)03-0068-05

10.16099/j.sus.2016.03.012