低渗透油藏复合活性剂体系降压增注技术研究与应用

2016-09-02李力行

李力行

(中石化胜利油田分公司东辛采油厂,山东 东营 257094)

低渗透油藏复合活性剂体系降压增注技术研究与应用

李力行

(中石化胜利油田分公司东辛采油厂,山东 东营 257094)

针对低渗透油藏普遍存在注水压力高、欠注矛盾突出的问题,结合永1区块低渗透储层物性条件,开展了复合增注体系配方优化研究。通过室内试验研究和物模试验评价,确定了复合活性剂体系最佳使用质量分数为3.0%~5.0%,处理半径为3~4m,反应时间48h;在配套技术上,优化了复合降压增注施工工艺。通过在永1区块成功开展现场试验,表明应用复合增注技术可以有效解决低渗透油藏欠注问题,也为同类型油藏储层改造提供了成功经验。

低渗透油藏;复合降压增注;作用机理;工艺优化

永1区块属低渗透储层,物性较差,渗透率低,孔喉结构复杂,自然产能低。传统的酸化压裂措施有效期短,同时使颗粒运移更加明显,对地层伤害比较大[1,2]。应用表面活性剂可以显著降低低渗透油藏的注入压力,增加注水量,改善油藏驱替效果,提高原油采收率。

1 表面活性剂降压增注的理论依据

表面活性剂降压增注的理论依据,可由注入压力的理论公式分析如下:

(1)

Kw=K·Krw

(2)

式中:Δp为压力梯度,MPa/m;Q为流量,m3/s;μ为流体黏度,mPa·s;h为油层厚度,m;Rr为供液半径,m;rw为井筒半径,m;K为地层绝对渗透率,mD;Kw为地层对注入水的有效渗透率,mD;Krw为地层对注入水的相对渗透率,1。

分析可知,如其他参数不变,注入压力与水的有效渗透率Kw成反比。因此,通过提高地层对注入水的有效渗透率,就可以降低注入压差。另外,如果使界面张力下降,油、水相对渗透率都将会上升;如果使岩石弱亲水,则地层对注入水的有效渗透率值更高,此时对降低注入压力更为有利。

2 表面活性剂降压增注作用机理

低渗透油藏复合降压增注主要是利用表面活性剂对油水界面的作用和影响,实现提高地层中油水相的渗透率,降低注入压力,提高原油采收率[3~8]。其作用机理主要有以下几个方面。

1)降低油水界面张力洗油效率的提高随毛细管准数的增加而增加,而界面张力越小,毛细管准数越大,残余油饱和度越小,驱油效率就越高。在注水开发后期,通过降低油水界面张力,可使毛细管准数有2~3个数量级的变化。可见通过表面活性剂降低油水界面张力,可大大降低地层的毛细管作用,降低剥离原油所需的黏附功,从而提高了洗油效率。

2)降低残余油饱和度表面活性剂体系具有较强的原油乳化作用,通过改善油水两相的流度比提高波及系数。同时,也降低了毛细管阻力和渗流阻力,减小了油滴通过较小的岩石孔道或孔喉时的贾敏效应,从而降低启动压力。

3)降低边界层厚度表面活性剂分子通过吸附在低渗储层的边界层流体表面,可以使边界层流体的剥落功减小,此时边界层厚度减小,岩心可流动孔喉变大,从而减小流体在地层中的流动阻力,提高油水相的渗流能力。

4)改变岩石表面的润湿性驱油效率与岩石的润湿性密切相关。由于砂岩地层一般为亲水性,因此亲油性表面活性剂的驱油效率差,而亲水性表面活性剂的驱油效率较好。在驱油过程中,利用亲水性表面活性剂可以增加原油与岩石界面的接触角,从而进一步使岩石表面的亲油性亲水性发生反转,减少剥离岩石表面油滴的黏附功。

3 复合活性剂体系及性能评价

3.1复合活性剂体系组成

活性剂体系主剂为阴阳两性离子型C20氨基化合物类表面活性剂,分子式为R3-C20(O)-N(R1)(R2),另外两种表面活性剂分别是乳化剂OP和增溶剂,乳化剂是烷基酚和环氧乙烷缩合物,分子式为RO(C2H40)nH,增溶剂是醇醚类化合物,属非离子型表面活性剂。根据单剂的不同性能,调整主剂、乳化剂和增溶剂配比为7∶9∶12,三者总体积分数为28.0%,然后与溶剂油(占72%)复配。

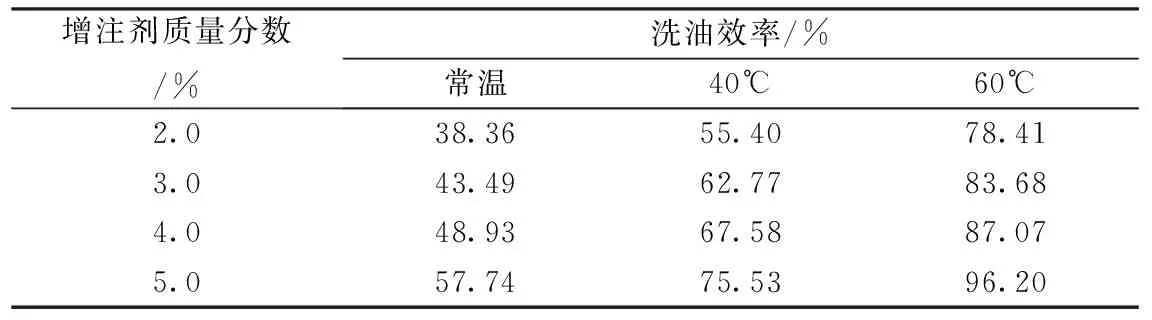

表1 增注剂在不同温度条件下的洗油效率

表2 不同质量分数的复合活性剂与原油间的界面张力

3.2复合活性剂体系性能评价

3.2.1复合活性剂洗油能力评价

永1区块原油为油样,石英砂为试验砂样,按油砂比1∶10把油和砂混合为油砂,在60℃条件下恒温密封老化7d以上。用永1区块注入水配制不同质量分数的增注剂溶液,天平称取一定量的老化油砂放入增注剂溶液中,分别在常温、40、60℃温度条件下,静态浸泡,测定洗油能力,试验评价结果如表1所示,不同质量分数的增注剂在常温下有较好的洗油能力,随着温度的升高,洗油效率大幅度提高,质量分数5.0%的增注剂在60℃条件下洗油效率可达到96%以上。

3.2.2复合活性剂对油水界面性质的影响

永1区块注入水配制不同质量分数复合活性剂溶液,加入原油样品,用界面张力仪测定其界面张力,试验结果如表2所示,当复合活性剂质量分数大于2.0%时,油水界面张力达10-1mN/m数量级。

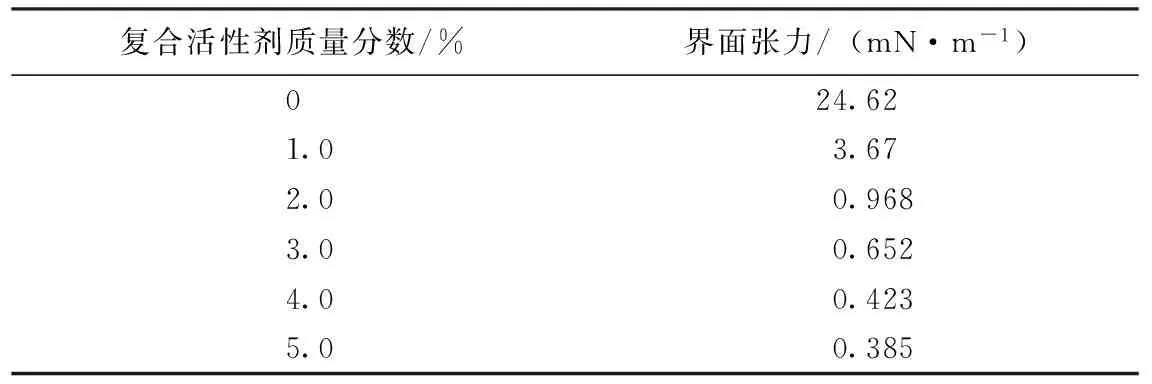

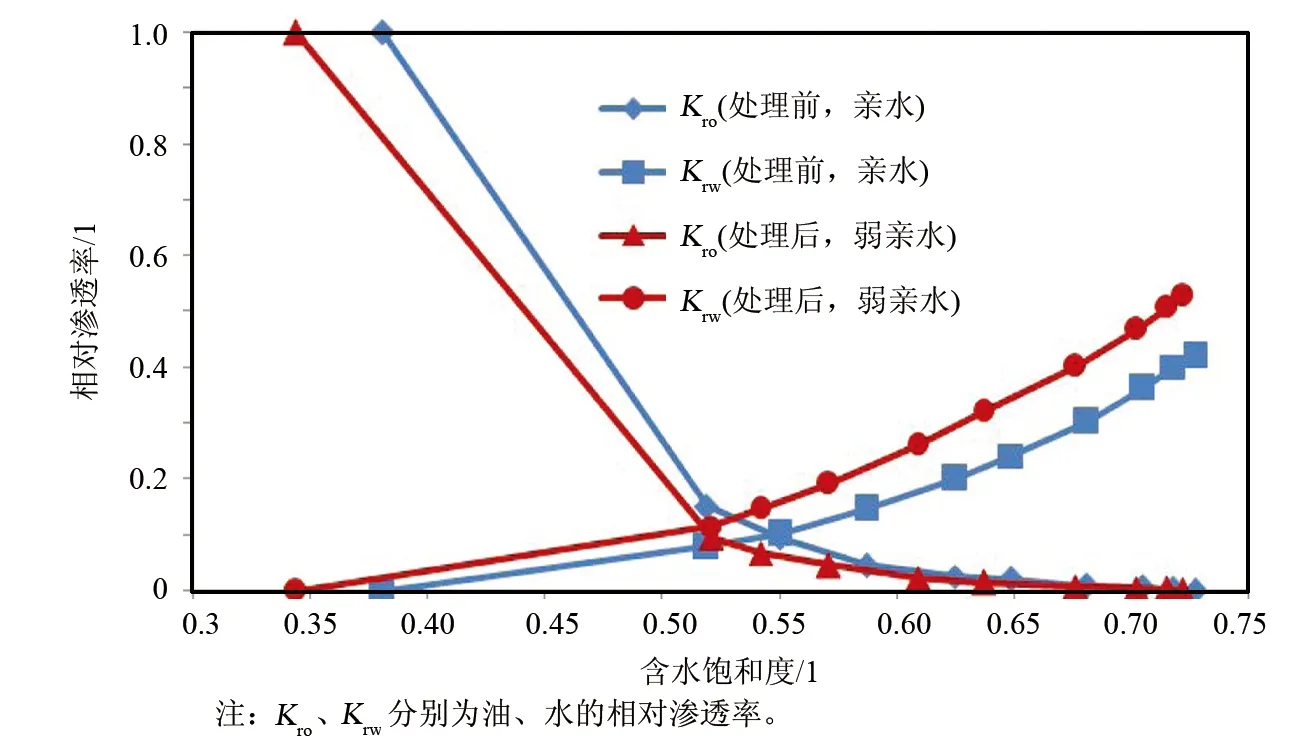

3.2.3复合活性剂改变储层岩石表面润湿性性能评价

将同一块天然岩心切割为4块天然岩心片,磨光,其中3块天然岩心片分别放入不同质量分数的复合活性剂溶液中浸泡48h,另1块不浸泡。用润湿角测量仪测定处理后天然岩心片润湿角,对测定结果进行分析对比(图1)。可以看出,复合活性剂能使岩心的润湿性由强水湿变为弱水湿,说明具有改变润湿性的能力。

图1 润湿角测定结果

3.2.4复合活性剂对相对渗透率的影响

图2 复合活性剂对相对渗透率的影响

选取永1区块天然岩心,利用非稳态法分别测定油、注入水相对渗透率,油、复合活性剂溶液相对渗透率,研究分析油、注入水两相相对渗透率的变化特征。以复合活性剂质量分数为3.0%试验为例(图2),从试验结果可以看出,与水驱相渗曲线相比,复合活性剂体系驱相渗曲线发生了变化:①束缚水饱和度点左移,且等渗点左移,岩心表面亲水性减弱,亲油性增强;②当岩石亲水程度减弱时,水的相对渗透率增加,油的相对渗透率减小;③在高含水期,水相渗透率增加明显,曲线出现上翘,水相渗透率显著提高,水相流动得以改善;④复合活性剂浓度提高,润湿性改变能力增强。

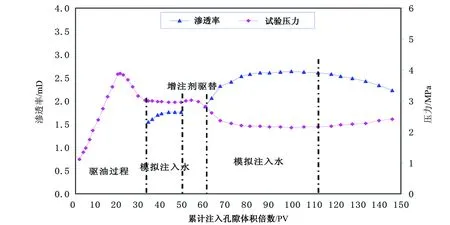

3.2.5物模流动试验评价

选取永1区块天然岩心,岩心尺寸为∅2.51cm×5.46cm,孔隙体积为3.77cm3,孔隙度为13.96%,气测渗透率为26.37mD。物模流动试验过程:先将岩心洗油烘干,抽空饱和注入水(计算孔隙体积);然后用油驱替水,建立束缚水(流速0.5mL/min);再用注入水驱替油,建立残余油后,继续注入水驱替至压力稳定(流速1.2mL/min)(记录压力、测水相渗透率);最后注入8倍孔隙体积复合活性剂(60℃下保压48h),用注入水正向驱替岩心至压力稳定(流速1.2mL/min)(记录压力、测水相渗透率)。

以复合活性剂质量分数为3.0%的试验为例,试验结果如图3所示,复合活性剂驱替前后对比,水相渗透率提高49.4%,相同注入排量下注入压力下降27.7%。水驱注入60PV后,出现压力上升,渗透率下降,水驱注入90PV后,驱替压力和渗透率仍明显好于复合活性剂处理前,说明复合活性剂抗冲刷能力较强。

图3 驱替试验曲线

4 施工工艺优化研究

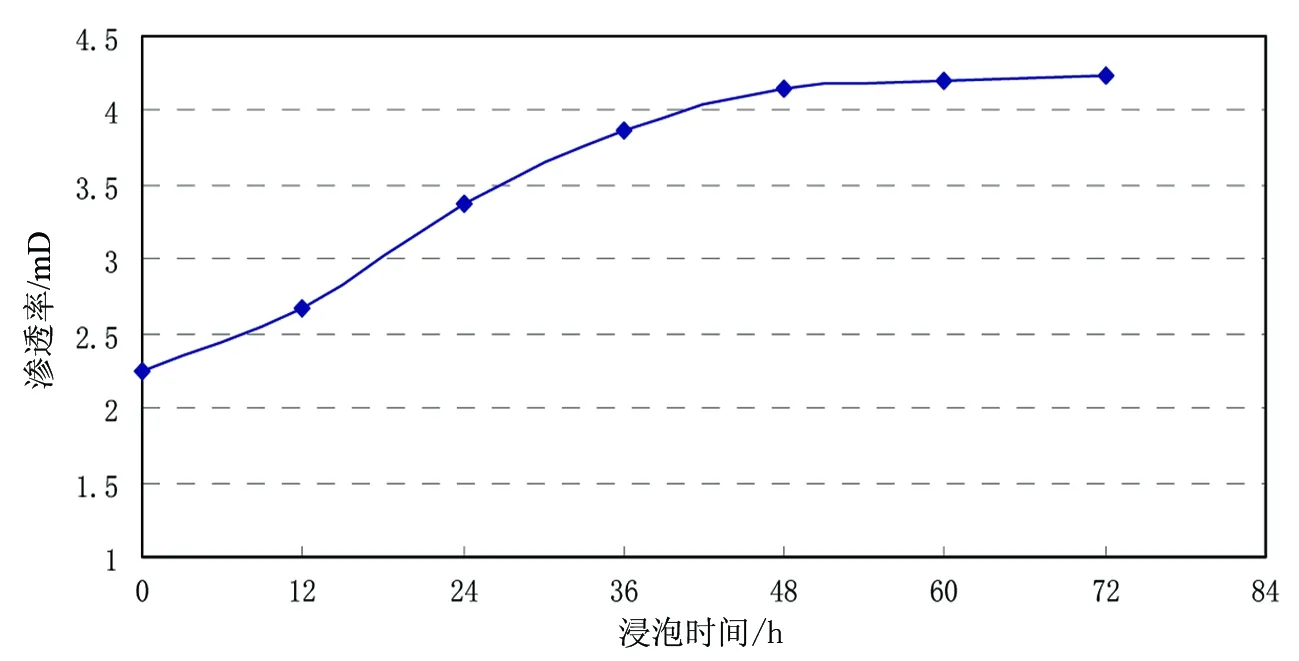

图4 复合活性剂不同停留时间岩心渗透率的变化

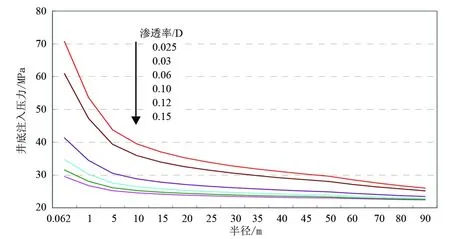

图5 不同渗透率储层压损曲线

图6 不同岩心增注剂处理前后渗透率对比

4.1关井反应时间的优化

通过评价复合活性剂体系停留时间对渗透率的影响,确定合理关井时间。试验结果如图4所示,复合活性剂与岩石表面接触时间达到48h后对改善岩心渗透率的作用已不再明显。因此确定现场施工关井反应时间为48h。

4.2增注处理半径的优化

永1区块不同渗透率储层,在10m3/(d·m)的注水强度下,所需注水压力在半径方向上的分布曲线如图5所示,增注处理半径在3m以内是压降敏感区,也是改造效果最明显区域,因此可将增注处理半径确定为3~4m。

4.3配套施工工艺的优化

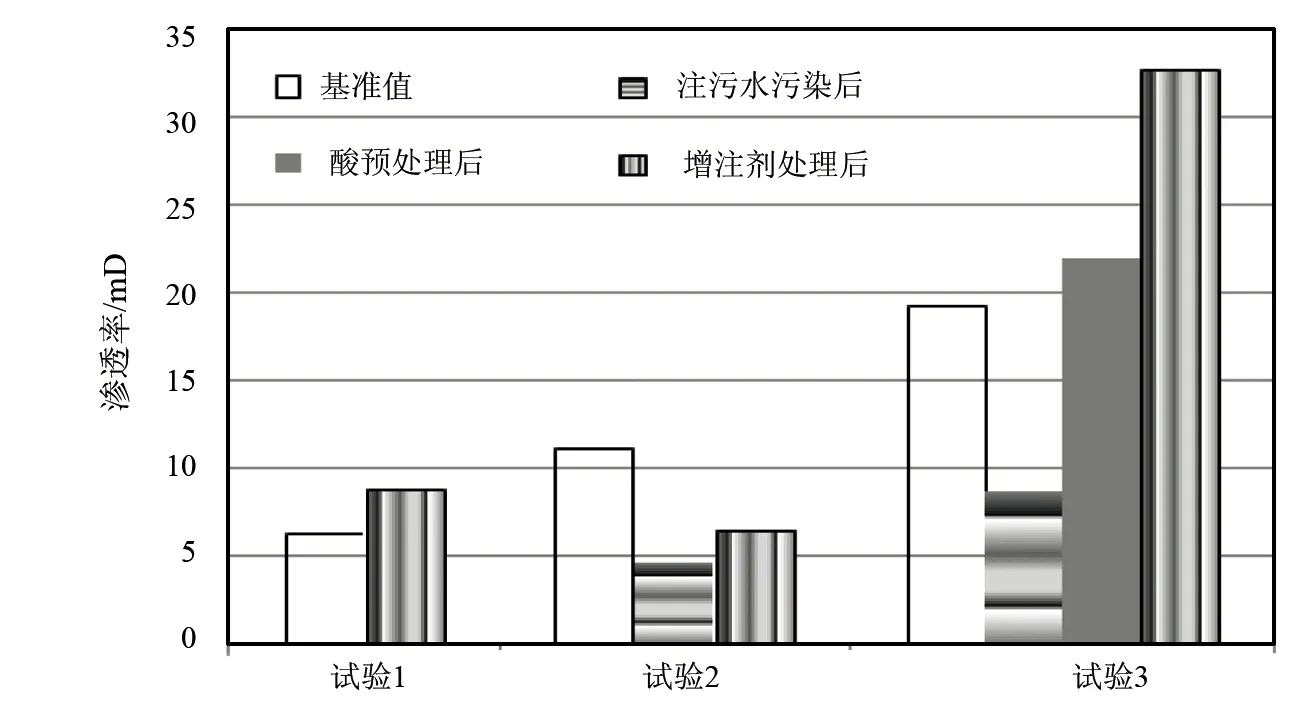

3块不同岩心分别进行渗透率测定试验。试验1为岩心直接注入增注剂;试验2为先注入污水污染岩心,再注入增注剂;试验3为先注入污水污染岩心,再酸预处理,最后注入增注剂。通过对比渗透率值(图6),表明预处理技术对增注剂增注效果有较大的影响。根据试验结果,确定了采用油层预处理与降压增注技术复合配套的施工模式,在现场试验中优选复合酸体系作为油层预处理配套技术。

5 现场应用

永1区块沙四段砾岩体位于永安油田东北部,含油层位为四段,地质储量1782×104t,埋深1950~3020m,岩石成分以砾岩、砾状及含砾不等粒砂岩为主,砂岩及粉砂岩普遍含泥质在10%以上,平均孔隙度11.4%,平均空气渗透率10mD,地层温度为97℃。永1区块开油井18口,日产油61t,综合含水率47.9%,采出程度4.8%,采油速度0.15%。开水井6口,日配注240m3,日实注47m3,月注采比只有0.40,地层总压降14MPa。截至2015年底,实施复合活性剂降压增注工艺6口井,有效5口井,有效率83.3%,日增水163m3,增水幅度380%,累计增水63730m3,平均有效时间313d,与实施前对比,月注采比由0.40上升至1.08,日产油增加60t,综合含水率下降4.1%,投入产出比达1∶3.75。现场试验结果表明,复合活性剂体系增注技术在永1低渗透油藏取得了良好的降压增注效果。

6 结论

1)研究了复合活性剂体系并进行了试验评价。复合活性剂洗油效率达96%以上;质量分数大于2.0%时,油水界面张力达10-1mN/m数量级;质量分数在3%~5%时可将试验区块强水湿岩石表面转变为弱水湿;质量分数为3%时,可提高水相渗透率49.4%。

2)优化了复合活性剂注入工艺。确定增注处理半径为3~4m,反应时间48h,优选了油层预处理与降压增注技术复合配套的施工模式,确定复合酸体系作为油层预处理配套技术。

3)低渗透油藏复合活性剂体系降压增注技术在永1区块现场成功应用,为同类型油藏储层改造提供了成功经验,具有重要的借鉴作用和意义。

[1]黄延章.低渗透油层渗流机理[M].北京:石油工业出版社,1998:30~100.

[2]王启蒙,汪强,诸葛镇.低渗储层渗流规律及水驱油机理的试验研究[J].江汉石油学院学报,2003,(S2):32~35.

[3]赵琳,王增林,吴雄军,等.表面活性剂对超低渗透油藏渗流特征的影响[J].油气地质与采收率,2014,21(6):72~75.

[4]张星,毕义泉,汪庐山,等.低渗透油藏活性水增注技术探讨[J].石油地质与工程,2009,23(5):121~123.

[5]李常友.胜利油田注水井增注技术新进展[J].石油与天然气化工,2014,46(1):73~77.

[6]侯吉瑞,谢玉银,赵凤兰,等.复合体系各组分对油水界面剪切粘弹性的影响规律[J].油气地质与采收率,2015,22(1):68~73.

[7]崔宝臣,吴景春,贾振歧.非离子表面活性剂/低碳醇体系的界面活性及应用[J].油田化学,2003,20(4):64~73.

[8]王倩.低渗油藏表面活性剂驱降压增注及提高采收率实验研究[D].东营:中国石油大学(华东),2010.

[编辑]帅群

2016-01-19

中国石油化工股份有限公司提高采收率先导性试验投资计划项目(SLZB-PYKF[2012]0407)。

李力行(1981-),男,硕士,工程师,现从事油气田开发工作,lilixing.slyt@sinopec.com。

TE357.462

A

1673-1409(2016)14-0070-05

[引著格式]李力行.低渗透油藏复合活性剂体系降压增注技术研究与应用[J].长江大学学报(自科版), 2016,13(14):70~74.