我国海洋卫星发展与应用

2016-09-01国家卫星海洋应用中心蒋兴伟林明森邹亚荣

● 文 |国家卫星海洋应用中心 蒋兴伟 林明森 邹亚荣

我国海洋卫星发展与应用

●文 |国家卫星海洋应用中心蒋兴伟林明森邹亚荣

海洋是全球生命支持系统的重要组成部分,海洋覆盖了地球总面积的71%,是一个维持全球气候与生态平衡的动力系统。当今世界,以高新技术为基础的海洋战略性新兴产业成为全球科技创新和社会经济发展的战略重点。海洋开发进入了立体开发阶段,在深入开发利用传统海洋资源的同时,不断向深远海探索开发新的资源和能源,大力拓展海洋经济发展空间。

海洋科技不断向大科学、高技术体系的方向发展;海洋观测进入了立体观测时代,并向实时化、系统化、信息化、数字化方向发展,海洋科技转化为现实生产力的速度加快,与此同时,我国高度重视海洋的开发与保护,发展海洋事业已成为国家发展战略。以提高自主创新能力为核心,加强海洋基础性、前瞻性、关键性技术研发,着重提升海洋探测及研究应用能力和海洋资源开发利用能力,大力推进科技兴海,依靠科技创新驱动海洋经济发展。

一、海洋系列卫星

海洋卫星具有全天时、全天候、同步、快速、高频次、长期连续观测等优势,是认识、研究、开发、利用、管理海洋的重要技术支撑和保障服务手段,也是中国空间基础设施和海洋立体监测体系的重要组成部分。

发展和利用海洋卫星,可以经济、方便地对大面积海域实现实时、同步、连续的监测,提高海洋环境与灾害的监测、预报和预警能力。因此,针对海洋系列卫星的研制工作,《国家“十二五”海洋科学和技术发展规划纲要》明确指出,推进以海洋水色水温、海洋动力环境和海洋监视监测等3个系列卫星为主的我国自主海洋卫星与卫星海洋应用体系建设。发展定量化遥感技术、多源卫星遥感资料的融合技术、海洋卫星资料分发技术、遥感业务化应用技术和新遥感器应用技术。

我国第一颗海洋卫星海洋一号A星(HY-1A)发射于2002年5月15日,这是我国自主研制和发射的第一颗用于探测海洋水色水温的试验型业务卫星。它的设计寿命为两年,实际运行685天。星上搭载了两台遥感器,一台是10波段的水色扫描仪,另一台是4波段的CCD海岸带成像仪。HY-1A卫星的主要任务是探测海洋水色环境要素(包括叶绿素浓度、悬浮泥沙含量、可溶性有机物)、水温、污染物以及浅海水深和水下地形。

海洋一号B星(HY-1B)于2007年4月11日发射,是HY-1A卫星的接替星,设计寿命为3年,截至目前,仍在轨运行稳定。HY-1B卫星是在HY-1A卫星基础上研制的,其观测能力和探测精度均有进一步提高。HY-1B卫星已获取全球各类水色图像数据17000余轨,并对我国近海300万平方千米管辖海域的水色环境进行实时监测。另外,HY-1B卫星还能够通过回放境外数据,对世界各大洋和南北极区域水色环境的变化进行持续监测。

海洋二号A星(HY-2A)是我国自行研制的第一颗海洋动力环境卫星,于2011年8月16日发射。HY-2A卫星搭载的有效载荷包括:雷达高度计、微波散射计、扫描微波辐射计、校正微波辐射计。通过地面应用系统的处理可以获取海面风场、浪场、高度场、海洋重力场、大洋环流和海表温度等海洋参数,对于提高海洋环境数值预报、海洋灾害的实况监视以及全球气候变化研究都有重要的应用。

通过不断拓展我国自主海洋卫星数据的应用潜力,提升自主海洋卫星数据的应用广度、深度,能够有效提高我国海洋环境灾害预警预报能力和全球气候变化监测水平,为灾害性海洋环境的预警预报、国民经济建设和国防建设提供公益性服务。

二、我国海洋卫星应用

围绕HY-1A/B卫星和HY-2A卫星数据,我国在风暴潮、海冰、海温、水色、绿潮、赤潮、溢油、海洋渔业等方面均开展了业务化应用,海洋卫星数据的应用得到了不断推广,在我国海洋防灾减灾、海洋环境保护和海洋资源开发等领域中发挥了重要作用。

1.HY-1A/B卫星应用

HY-1A卫星在轨运行期间,以及HY-1B卫星在轨运行的8年来,海洋卫星地面应用系统一直保持着业务化稳定运行,HY-1A卫星与HY-1B卫星的数据在海洋灾害监测、海洋环境预报与监测、海洋资源开发与利用、海洋科学研究以及国际合作等多个领域取得了良好的成果。

HY-1A卫星共获取全球各类水色图像数据1830轨;截至2014年年底,HY-1B卫星共实施了17000余轨卫星境内外探测。2颗海洋水色卫星获得了我国渤海、黄海、东海、南海及境外太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋、南北两极的大量水色遥感图像,获得了大量叶绿素浓度、悬浮泥沙、黄色物质、海面温度等海洋要素数据,探测获取到赤潮、绿潮、海冰、油膜等海洋灾害现象及岛礁、浅滩、海岸植被等地物特征。国家卫星海洋应用中心利用HY-1A与HY-1B卫星数据制作了42种遥感产品,向国内海洋管理与生产部门、科研院所、大专院校、国防等应用单位提供分发服务,在以下诸多方面发挥了重要作用。

(1)海洋水色环境监测

海洋水色环境是海洋环境的基础信息之一,也是海洋生产和海洋科学等海洋活动的重要参考指标,利用HY-1A/B卫星能够实现对我国管辖海域海洋水色的大尺度、定期提取,实现了对我国近海海洋水色环境的业务化监测,并制作了旬、月、季平均的叶绿素浓度分布等海洋水色信息,为了解我国海域生态环境现状和海洋生物资源的开发与保护起到了指导作用。

(2)海表温度监测

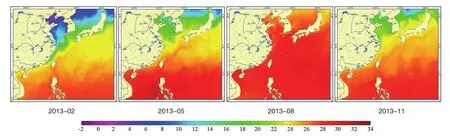

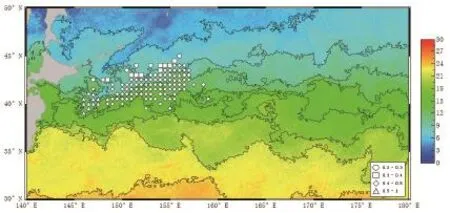

海表温度是重要的海洋动力环境参数,利用HY-1A/B卫星配备的两个红外通道,以及HY-2A卫星扫描微波辐射计可获取境内外的海温遥感数据,实现了对西北太平洋海表温度要素业务化监测,海洋预报和渔业部门利用这些海温产品开展相应的海温预报和海洋渔业环境产品研制,服务于社会公众和相关海洋产业部门,获得良好的效果。图1显示了2013年2月、5月、8月、11月中国近海及邻近海域HY-1B和HY-2A卫星融合的平均海面温度监测图。

图1 海表温度监测图

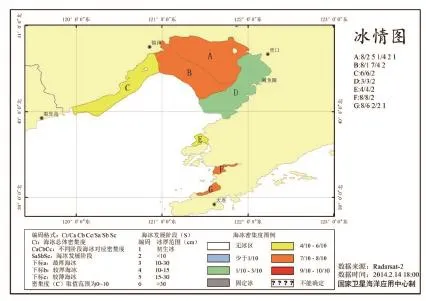

(3)海冰灾害监测

我国渤海每年冬季都有3个月左右的结冰期,冰情状况对海上交通和海上生产活动能够造成较大影响。国家卫星海洋应用中心综合利用多颗光学和其他卫星影像资料,对渤海及黄海北部的海冰冰情进行监测,基于海冰参数提取算法和地理信息系统平台,提取海冰参数并及时、准确、有效地为相关部门提供卫星遥感海冰监测产品,如图2、图3所示。

图2 卫星遥感监测海冰覆盖范围专题图(2014-02-11)

图3 卫星遥感监测海冰冰情图(2014-02-14)

(4)赤潮灾害监测

2014年,在我国近海区域,通过卫星监测到多起赤潮灾害的发生。国家卫星海洋应用中心利用自主研发的赤潮卫星监测业务化系统,制作和发布了多期赤潮卫星遥感监测报告。相关赤潮遥感监测结果以月报的形式报送国家相关部门,应用于国务院办公室遥感信息服务工作。

(5)绿潮灾害监测

2008年6月至9月,青岛近岸海域发生大面积浒苔自然灾害(绿潮),严重威胁到青岛奥运会帆船比赛的顺利进行。国家卫星海洋应用中心利用HY-1B卫星的大范围、实时性等特点,开展了应对黄海绿潮灾害的应急工作,为应急工作提供了大量卫星遥感资料,提高了清理绿潮的工作效率,保障了奥帆赛的顺利进行。在此之后,绿潮卫星监测达到了业务化应用水平,每年夏季对黄东海的绿潮实行动态监测,为当地的海上交通、养殖等部门提供数据服务。

2.HY-2A卫星应用环境预报、海洋资源开发、海洋环境业务化监测、海洋军事保障、极地航线保障等多个领域发挥了重要作用。

此外,HY-2A卫星的数据产品还受到多个国家和国际组织的广泛关注,目前已与法国空间科学中心、澳大利亚气象局、欧洲气象卫星应用组织展开了合作。其中,雷达高度计的产品已应用于法国空间署的业务高度计多任务系统(AVISO)中;微波散射计的产品已被欧洲气象卫星应用组织应用于中期数值同化预报业务中,在全球对地观测体系中产生了重要影响。经过4年多的应用与验证,HY-2A卫星的数据已被公认为可用于海洋环境监测预报业务化应用服务。

(1)海上风暴监测

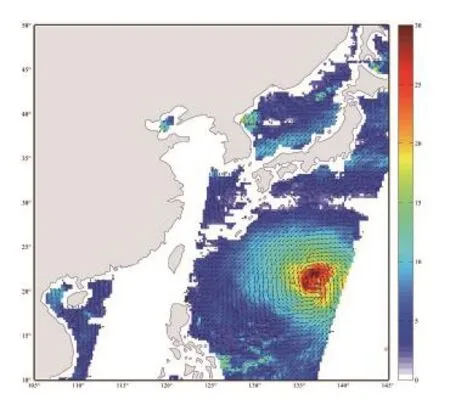

HY-2A卫星微波散射计具有全球海面风场的观测能力,一天内可覆盖全球90%以上的海域,并能捕捉到全球大部分的气旋,可为海洋防灾减灾、海洋航行环境保障和海洋科学研究等提供海面风场观测资料(见图4)。

HY-2A卫星于2011年8月16日成功发射,卫星首次装载了主动微波遥感器(包括雷达高度计、微波散射计),被动微波遥感器(包括微波扫描辐射计、校正微波辐射计),以及精密测定轨系统。微波遥感器所探测到的信号经海洋卫星地面应用系统的校正、定标、处理与反演,生成了海面高度、有效波高、海面风场、海面温度等多种数据产品,并向国内外多个领域的用户分发服务。经验证,HY-2A卫星的数据产品精度已达到国际领先水平,并已成功应用于海洋业务、管理与生产部门,以及高校和科研院所,并与国家海洋环境预报中心、福建省海洋预报台、海军水文气象中心等专业用户建立了数据传输专线,实时传送业务数据,在海洋防灾减灾、海洋

图4 HY-2A卫星微波散射计全球海面风场(2013-07-09)

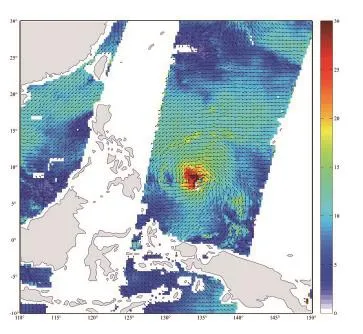

HY-2A卫星微波散射计观测的海面风场能够确定海上风暴的强度、位置、方向和结构,可为风暴潮、海浪灾害预报提供现场观测数据(见图5、图6)。

图5 HY-2A卫星观测到的苏力台风(2013-07-09)

图6 HY-2A卫星观测到的海燕台风(2013-11-06)

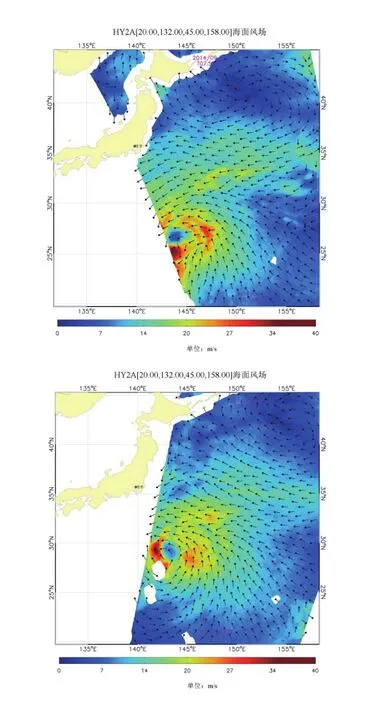

利用HY-2A卫星数据近实时监测全球特别是西北太平洋的海洋动力环境状况,每天获取气旋和台风分布范围、台风位置和风场信息,分析台风的运动轨迹和台风强度,主动及时地分发给预报部门,为海洋气象预报、防灾减灾提供有效信息。图7显示了2014年9月27日HY-2A卫星观测到第17号台风“北冕”。图7中上图为7时台风状态,下图为20时台风状态。

图7 HY-2A卫星观测到得台风“北冕”

(2)海平面变化监测

2014年,国家卫星海洋应用中心利用HY-2A卫星高度计的融合遥感数据,制作了年度中国近海及邻近海域月平均、年平均以及较上一年度变化的海平面数据产品。海洋预报和防灾减灾部门利用这些海平面变化产品,能够有效开展相应的海平面变化预测以及开发海洋环境产品的研制,向社会公众和相关海洋管理与生产部门提供信息服务。

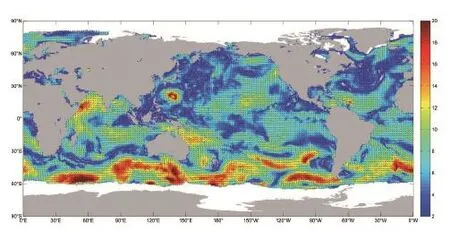

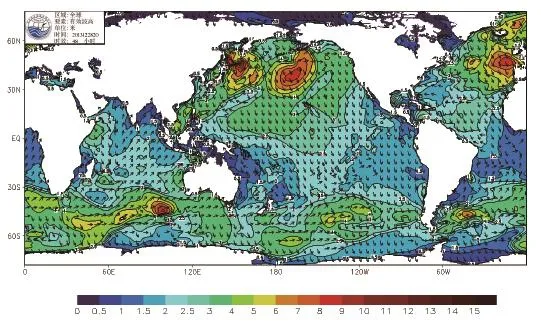

(3)海浪预报

应用HY-2A卫星高度计的有效波高资料,结合海上浮标和船舶报告等海浪观测资料,利用国际上先进的第三代海浪预报模式,能够获得全球范围内(78°S~78°N,0°~360°)48小时和120小时的海浪同化预报产品(见图8),直接提高了海浪预报的精度。

图8 全球海浪48小时同化预报

(4)渔场渔情信息服务

以HY-2A卫星和HY-1B卫星遥感资料为主,结合“海洋遥感信息实时自动采集系统”所获取的国外海洋卫星资料,对太平洋金枪鱼、北太平洋柔鱼、东南太平洋茎柔鱼、西南大西洋鱿鱼、中大西洋金枪鱼等三种捕捞对象和七大海域开展每周一次的渔场环境分析、渔情分析与预报,并通过北斗卫星、广播卫星等手段向海洋渔业生产企业提供渔情预报、海况分析等服务和现场作业数据的准实时回传,极大地提升了我国大洋渔场卫星遥感应用的总体技术水平。图9显示了2014年11月1日西北太平洋滑柔鱼作业渔场海表温度以及渔情预报结果。图10显示了2014年8月23日东南太平洋智利竹筴鱼作业渔场海表温度以及渔情预报结果。

图9 西北太平洋滑柔鱼渔情预报

图10 东南太平洋智利竹筴鱼渔情预报

(5)海峡号海上航行保障

海峡号航行于福建省平潭综合实验区和台湾省台中市,航线较长,横跨台湾海峡北口,与台湾海峡南北主航道垂直。台湾海峡冬春季盛行东北风,在海峡“狭管效应”作用下,风浪大于其他海域,夏秋季节时常有台风影响,严重威胁海峡号海上航行安全。为此,福建省海洋预报台应用HY-2A卫星产品,结合浮标实时观测资料,开发了HY-2A卫星数据综合分析系统,系统可自动编制并自动发送海峡号、“省防指”等特定用户使用卫星遥感产品简报,及时发布台湾海峡及其周边海域的风、浪、海温实况信息,有力提升用户获取大面积海况的能力,为海峡号航行提供安全和为防灾减灾提供保障。

三、展望

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的总体要求,《国家民用空间基础设施中长期发展规划》明确了2025年前的建设目标与发展路线。针对海洋卫星的发展,规划中提出,面向我国海洋强国战略在海洋资源开发、海洋环境保护、海洋防灾减灾、海洋权益维护、海域使用管理、海岛海岸带调查和极地大洋考察等方面的重大需求,海洋卫星的发展要兼顾气象、农业、环保、减灾、测绘、交通、水利、统计等行业应用需求,继承海洋一号、海洋二号等卫星的技术基础,发展多种光学和微波观测手段,建设海洋水色、海洋动力星星座,发展海洋监视监测卫星,不断提高海洋观测卫星定量化综合观测能力。

1)海洋水色卫星星座。围绕海洋资源开发、生态监测、污染控制以及大尺度变化监测等应用对海水叶绿素、悬浮泥沙、可溶性有机物以及赤潮绿潮等海洋水色环境要素的大幅宽、全球快速覆盖观测需求,发展高信噪比的可见光、红外多光谱和高光谱等观测手段,建设上、下午星组网的海洋水色卫星星座,提高观测时效性,形成全球海洋水色环境要素1天2次观测能力。“十三五”期间实现海洋水色观测能力升级换代。并保持上、下午星组网运行和业务稳定发展。

2)海洋动力卫星星座。围绕海洋防灾减灾、资源开发、环境保护、海洋渔业、海上交通运输等应用对海面高度、海面风场、海浪、海温、海水盐度等海洋动力环境要素的高精度获取需求,发展微波辐射计、散射计、高度计等观测手段,建设海洋动力卫星星座。初步形成极轨、倾斜轨道互相配合的星座,实现海洋动力环境要素1天2次观测。“十三五”期间,进一步丰富海洋环境要素观测手段,形成海洋动力环境要素1天4次观测能力。

3)海洋监视监测卫星。围绕海域环境监测、海洋目标监视、海域使用管理和海洋权益维护等应用对全天时、全天候、近实时监视观测需求,发展高轨凝视光学和高轨SAR手段,并结合低轨SAR卫星星座能力,实现高、低轨光学和SAR联合观测。“十三五”期间新增SAR卫星组网运行,具备1m分辨率、1天重访观测能力。

随着以自主海洋卫星为主导的海洋立体观测系统的逐步建立,海洋卫星地面应用系统也需随之不断完善。我国海洋卫星地面应用系统未来将以天地协调、布局合理、功能完善、产品丰富、信息共享、服务高效为目标,覆盖我国近海、兼顾全球,海洋卫星探测手段不断提升,积极拓展并改进,逐步实现产品多样化、数据标准化、应用定量化、运行业务化的高标准,满足海洋监视监测现代化、科学化、信息化、全球化的新要求,为实施海洋开发战略与发展海洋产业提供强有力的技术支撑。通过积极推进海洋卫星地面应用系统的发展,能够显著提高海洋环境预报和海洋灾害预警的准确性和时效性,有效实施海洋环境与资源监测,为维护海洋权益、防灾减灾、国民经济建设和国防建设提供服务。