城市公共交通系统主导模式建设研究

2016-09-01胡坤鹏

文/胡坤鹏

城市公共交通系统主导模式建设研究

文/胡坤鹏

城市公共交通系统主导模式是城市公共交通骨干网络的主要运输方式,是城市公共交通系统最核心、最主要的运输方式,体现了一个城市公共交通系统建设的核心和基础。城市公共交通主导模式具有高运能、高效率、高吸引力等显著特征,不同类型城市公共交通主导模式建设类型不同,但都承担着城市主要客流通道走廊运输服务,支撑城市核心区、重要功能组团、新城等区域间交通联系,对整个城市交通良好运行具有决定性作用。目前,国内对城市如何确立公共交通系统主导模式研究较少,本文通过对不同公共交通运输方式的技术经济特征和适应性因素进行分析,以广东省为实例,运用类比法,研究提出不同类型城市公共交通系统主导模式建设建议,为不同类型城市确立公共交通系统主导模式提供技术指导和决策参考。

城市公共交通系统模式和技术经济特征

1.城市公共交通系统主要模式

目前,国内外城市公共交通系统建设模式主要依据不同运输方式运能来划分,总体可以划分为大运量公交系统、中运量公交系统和常规公交系统三类。

2.主要技术经济特征

(1)大运量公共交通系统

大运量公共交通系统以多制式轨道交通系统为主,技术上具有运量大、速度快、安全准时等运行特点,空间上具有空间和时间上路权的绝对专用。

(2)中运量公共交通系统

中运量公共交通系统主要包括快速公共汽车系统(BRT)以及运能相对较低的轻轨系统、有轨电车系统等方式。

(3)常规公共交通系统

常规公共交通系统是应用最为广泛的公交服务,具有运量低、投资小、机动灵活、适用性强的特点,但由于常规公交易与其他交通相互干扰,存在运行速度低、可靠性差等特点。

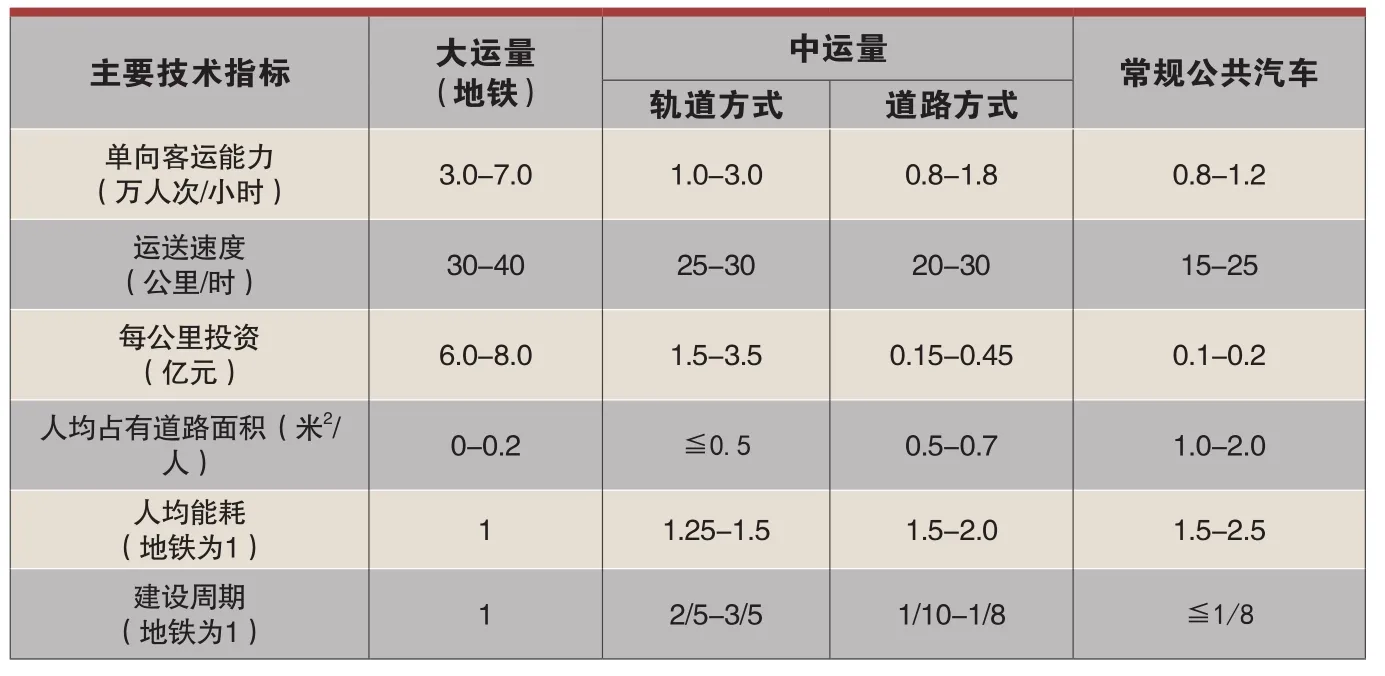

综上所述,城市公共交通系统不同运输方式技术经济特征差异较大,对比归纳不同公共交通运输方式主要技术经济指标和路权特征如表2和表3。

城市公共交通系统模式适应性因素分析

城市公共交通系统的多样性,决定了不同类型城市应当因地制宜规划合适的公共交通系统主导模式。综合分析不同城市和运输方式特征,公共交通系统主导模式主要取决于以下四个因素:

1.城市规模

从国内外城市公共交通系统主导模式建设经验看,突出表现在以城市人口规模为核心要素,但共性特征下又有所区别,其中经济发展水平较高的发达国家,人口规模门槛较低;经济发展水平相对不高的发展中国家,人口规模门槛较高。

2.客流需求

城市公共交通主导模式建设应当以客运量为基础选择相应的系统模式。一般来说,当走廊高峰小时公交客流量超过3万人次时,应当考虑建设大运量公共交通系统,走廊高峰小时公交客流量超过1万人次时,应当考虑建设中运量公共交通系统。对于大城市和特大城市,走廊高峰小时公交客流量达到5000人次/小时,应当设置公交专用车道系统,对于中小城市,达到3000人次/小时,建议建设公交专用车道。

3.经济水平

大中运量公共交通系统多为综合性较强的系统工程,对某一系统模式的经济评价需要全面、客观的进行,不仅要考虑车辆、土建工程与系统设备等建设成本,还需综合考虑运营管理、养护维修以及所带动的相关产业发展等社会经济效益,同时,兼顾城市财政的持续保障能力等因素。

4.环境因素

城市公共交通系统主导模式选择应当确保与城市资源环境压力相协调,大城市和特大城市普遍面临空间资源和环境治理的双重约束,大中运量公共交通模式相比常规公交模式一般都具有运输效率高、人均能耗低、碳排放低等特点,能更好的适应资源节约型和环境友好型城市的建设要求。城市发展定位为生态发展区和资源环境压力较大的城市,同等运输能力下,应当优先选择更加节能环保的运输方式。

表1 城市公共交通运输方式运能分类表

表2 城市主要公共交通方式技术经济指标对比表

表3 城市主要公共交通方式路权特征对比表

广东省城市公共交通系统主导模式建设建议

综合考虑广东省不同类型城市人口规模、经济发展水平、资源环境因素以及公共交通发展基础和需求等,将广东省城市划分为五个类别,借鉴国内外同类城市公共交通系统主导模式建设经验,运用类比方法,研究提出不同类型城市公共交通系统主导模式建设建议。

1.一类城市

一类城市以广州和深圳为代表,城市交通复杂、道路拥堵严重,常规公交难以提供快速、可靠的出行服务保障,不利于吸引小汽车出行需求转移,同时,该类型城市具备承担建设大中运量公共交通系统的财政实力,城市道路资源和环境压力突出,亟需发挥大中运量公共交通系统缓解城市交通拥堵、优化城市空间布局等方面的功能。

一类城市城市交通与香港、东京、新加坡等为代表的亚洲高密度超大城市具有显著的相似性,上述城市普遍建成了以多制式轨道交通为主导、快速公交系统和地面公交专用道系统为补充的多元公共交通走廊,大中运量公共交通系统居城市交通出行的主体地位,如东京市通勤圈轨道交通系统占公共交通系统出行比重达89%,成为全球轨道交通出行比重最高的公交都市。一类城市亟需加快构建以大运量轨道交通系统为主体,中运量轨道交通系统和快速公交系统等为补充的骨干公共交通网络系统,提升大中运量公共交通系统网络密度和出行比重,广泛覆盖区域主要客运通道走廊,加快中心城区连接外围区的快速轨道交通系统建设,部分超高强度客流走廊可采取地下轨道交通系统为主,辅以地面快速公交系统或公交专用道系统相结合的复合公交走廊。

2.二类城市

二类城市以珠海、佛山、东莞、中山等为代表的珠三角中心区城市,公共交通总体需求规模和发展水平较一类城市有所差距,大运量、高密度轨道交通系统建设需求较一类城市总体偏弱,快速可靠的中运量公共交通系统需求较大。

传统欧美大城市人口规模与二类城市总体相近,实施的以城市铁路和有轨电车系统提升为手段的公交振兴计划,对城市中心区活力改善和组团间高效连接发挥了积极作用。如斯德哥尔摩以市区为中心辐射状通向几个卫星城的轨道交通系统,每条线路又有多个分支延伸到市郊的主要社区,形成了一张四通八达的快速出行网络。二类城市应当构建中低密度城市轨道交通系统作为城市公共交通系统主骨干,覆盖城市部分高强度客流走廊;中运量轨道交通系统、快速公交系统等作为城市公共交通系统骨干网络的主体,覆盖城市主要客流走廊和次等级客流走廊。珠海、中山等人口规模偏小的二类城市,可先期建设中运量轨道交通系统、快速公交系统等,作为大运量轨道交通的替代和过度,先期缓解出行需求并为大运量轨道交通系统培育客流。

3.三类城市

三类城市以惠州、湛江等珠三角外围区城市和粤东西北地区的区域性中心城市为代表,受经济发展水平、财政实力等因素影响,多不具备大运量城市轨道交通系统建设条件。

类比城市化处于快速进程中的南美城市,由于受公共财政能力和城市发展水平等因素制约,多选择快速公交系统作为公共交通系统骨干网络,来推进可持续的城市交通发展模式,如巴西第三大城市库里蒂巴利用地面公交系统成功解决了城市交通问题,其城市空间结构非常清晰,完全是建立在以BRT系统为支撑的、公交走廊引导形成的、单中心放射状轴向带形布局模式,体现了公交引导城市发展的国际先进理念。三类城市应当构建以中运量轨道交通系统、快速公交系统等主骨干的公共交通网络。汕头、惠州、江门等人口规模大或经济发展水平相对较高的三类城市,可建设高密度的中运量公共交通系统,覆盖城市主要客流通道走廊,肇庆、韶关、湛江等人口规模较小或经济发展水平较低的三类城市,可建设中低密度的中运量公共交通系统,覆盖城市客流强度高的核心交通走廊。

4.四类城市

四类城市以经济发展水平较低的地级市和经济发展水平较高的县市为代表,不具备建设大运量和中运量公共交通系统的条件,应以提升常规公共交通服务水平和效率为主。

经济高度发展的欧美大中城市,在利用高效便捷的常规公交系统支撑城市交通良好运行做了诸多有益探索,如1973年苏黎世居民投票否决轨道交通建设计划,开启了以快速提升公共汽电车服务为目标的“公交优先”时代,苏黎世将路权优先作为保障公共交通服务水平的重要手段,主要道路上具有多种形式的公交专用道,公共交通道路空间占城市道路空间近50%,公共汽电车始终保持公共交通的主导地位。借鉴常规公交支撑城市交通良好运行的经验,四类城市应当加快构建以地面公交专用道系统为支撑的公交快线和干线网络,联系轴带上重要客流集散点,重点提高公共交通道路空间占城市道路空间比重,在客流需求大的通道走廊,合理设置公交专用道、优先车道等地面道路设施,加大监管力度,落实常规公交系统路权优先。

5.五类城市

五类城市主要为经济发展水平较低的县级城市,该类型城市人口规模普遍不足50万,城区规模较小,以小城市为主。该类城市公交需求规模总体不高,居民出行私人交通工具占绝对比重,公共交通发展应以尽可能的满足居民日常通勤出行和特殊群体出行需要为出发点,优化运输组织,充分发挥已有客运交通工具的运能和效率。由于国内中小城市经济发展水平、城乡二元结构、居民出行特征等方面与国外差异较大,难以直接借鉴西方国家的交通模式,国内部分中小城市通过统筹城乡公共交通发展,较好地承担了城乡居民出行服务,如江苏溧阳坚持“两点一线”的发展思路,积极引导城市公交向农村地区延伸、大力推进农村客运公交化改造、有序推进镇村公交发展,市区范围内形成了以常规公交和公交化运营的农村客运双主导的发展模式。

作者单位:(广东省交通运输规划研究中心)