孔洞型碳酸盐岩油藏不同开发方式物理模拟研究

2016-08-29黄兴李天太杨沾宏胡伟盖少华吕晓伟中国石油大学北京石油工程学院北京09西安石油大学石油工程学院陕西西安70065中国石油长庆油田公司第六采油厂陕西西安7000中国石油华北油田公司勘探开发研究院河北任丘0655

黄兴,李天太,杨沾宏,胡伟,盖少华,吕晓伟(.中国石油大学(北京)石油工程学院,北京09;.西安石油大学石油工程学院,陕西 西安 70065;.中国石油长庆油田公司第六采油厂,陕西 西安 7000;.中国石油华北油田公司勘探开发研究院,河北 任丘 0655)

Huang Xing1,Li Tiantai2,Yang Zhanhong3,Hu Wei1,Gai Shaohua1,Lyu Xiaowei4(1.College of Petroleum Engineering,China University of Petroleum,Beijing 102249,China;2.College of Petroleum Engineering,Xi′an Shiyou University,Xi′an 710065,China;3.No.6 Oil Production Plant,Changqing Oilfield Company,PetroChina,Xi′an 710200,China;4.Research Institute of Exploration and Development,Huabei Oilfield Company,PetroChina,Renqiu 062552,China)

孔洞型碳酸盐岩油藏不同开发方式物理模拟研究

黄兴1,李天太2,杨沾宏3,胡伟1,盖少华1,吕晓伟4

(1.中国石油大学(北京)石油工程学院,北京102249;2.西安石油大学石油工程学院,陕西 西安 710065;3.中国石油长庆油田公司第六采油厂,陕西 西安 710200;4.中国石油华北油田公司勘探开发研究院,河北 任丘 062552)

对于孔洞型碳酸盐岩储层,由于其特殊的孔洞结构特征,一般情况下很难使用其真实岩心开展长岩心驱替实验。在不影响原有岩心孔渗结构的基础上,对岩心表面凹陷处进行特殊填补处理,以达到长岩心实验要求。文中在油藏实际条件下,开展长岩心衰竭开采实验,水驱、气驱开发实验和气水交替驱实验,统计分析不同开发方式下各阶段的驱油效率,对比评价不同开发方式的开发效果。结果表明:衰竭开采最终采收率高达30.94%;水驱开发中,适当延迟转注时间能够充分发挥弹性驱油和溶解气驱油作用,提高最终采收率,并确定最佳转注压力为80%泡点压力;气驱开发中,气体突破速度快,突破后产油量急剧下降,采收率较低;气水交替驱能有效降低含水率,提升高含水期原油采收率,在高压高含水阶段转气水交替的开发效果更为显著。该实验为合理开发孔洞型碳酸盐岩油藏提供了基础数据和技术支撑。

孔洞型碳酸盐岩;长岩心驱替;开发方式;驱油效率;气水交替

Huang Xing1,Li Tiantai2,Yang Zhanhong3,Hu Wei1,Gai Shaohua1,Lyu Xiaowei4

(1.College of Petroleum Engineering,China University of Petroleum,Beijing 102249,China;

2.College of Petroleum Engineering,Xi′an Shiyou University,Xi′an 710065,China;

3.No.6 Oil Production Plant,Changqing Oilfield Company,PetroChina,Xi′an 710200,China;

4.Research Institute of Exploration and Development,Huabei Oilfield Company,PetroChina,Renqiu 062552,China)

0 引言

哈法亚油田作为伊拉克石油的主要产出地,以其油气资源富集、规模大、单井产量高而出名。该油田地质构造复杂,储层主要为生物碎屑灰岩,孔隙度高,但渗透性不佳,非均质程度严重。因储层油水关系复杂,裂缝不发育,油井初始产量高但递减速度快[1-2]。由于其特殊的复杂储层特征,给该类油藏的勘探和开发带来许多困难。所以,开发方式对孔洞型碳酸盐岩油藏尤为重要。

根据国内外文献调研,大部分学者对碳酸盐岩的研究主要集中在地质特征预测及描述上[3-9],而对开发机理及开发方式的研究较少。在物理模拟中,由于受力不均,孔洞型碳酸盐岩岩心在高温高压作用下极易破碎。以往研究主要采用微观玻璃平面模型[10-16]或人造孔洞技术制备实验模型岩心[17-20],模拟注水驱替过程,分析碳酸盐岩油藏的渗流机理,但并未对开发方式进行系统研究。同时,由于碳酸盐岩孔洞储集体中孔洞的组合关系极其复杂,单纯依靠微观平面模型和人造孔洞技术并不能反映实际油藏条件下的驱替机理及渗流规律。为了系统地研究不同开发方式对孔洞型碳酸盐岩油藏采收率的影响,并更好地认识其特殊渗流机理,本文采用长岩心驱替实验,以哈法亚油藏真实岩心为基础,对比不同开发方式下的渗流特征和开发机理,优选出最佳开发方式,为后续的勘探开发提供依据。

1 实验方法

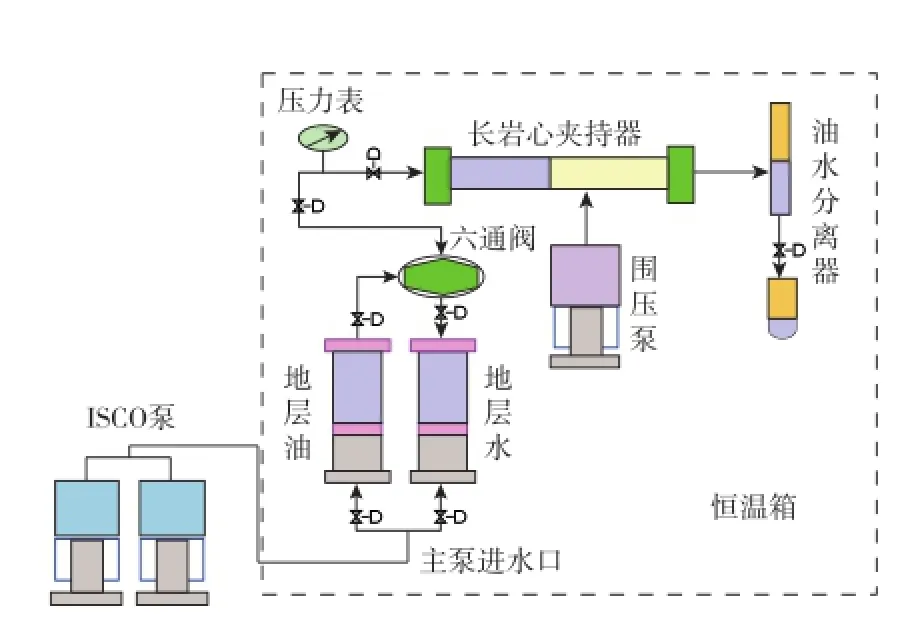

长岩心驱替实验是较大尺度、更趋近于油藏实际的大型开发机理实验。该实验包含的地质信息丰富,可产生常规岩心实验无法产生的稳定流,能完全真实地模拟高压、高温等原始地层条件。所以,在现存实验中,长岩心驱替实验最能反映流体在地层中的真实流动状况[21-22]。长岩心驱替实验流程见图1。

图1 实验流程

1.1实验岩心的选择与制备

本次长岩心样品由MB2储层岩心组成,是Mishrif油藏的主力储层,该储层以孔洞型为主,其孔洞结构以粒间孔和溶蚀孔居多,部分地层裂缝不发育,具有高孔低渗的特征。在实验过程中,由于模拟油藏压力高达34.17 MPa,实验最大围压高至37.17 MPa,岩心表面发育的孔洞很容易导致胶皮套筒受力不均,在过高的围压下产生破裂而导致实验失败。为克服这一关键问题,通过多次尝试,最终确定采用生胶带遮盖岩心表面孔洞,然后将添加了石英砂的高强度水泥填塞在生胶带表面,放置在恒温箱中风干凝固。岩心填补后造成的表面凸起处需要用磨砂纸反复磨平,以免实验中受力不均匀。填补之后,对所有填补的岩心重新进行孔、渗测量,并与填补之前所测岩心进行孔、渗对比(见表1)。由表可知,填补后岩心的孔隙度和渗透率并未发生较大变化,能够代表实际储层的孔、渗特性。

表1 长岩心岩样数据

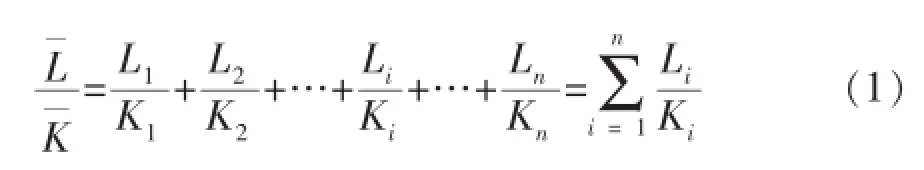

每块岩心的排列顺序按调和平均方式排列[23],由式(1)算出调和平均值,然后比较与所有岩心的渗透率,取渗透率与最接近的那块岩心放在出口端第1位;然后再求出剩余(n-1块)岩心的值,将新求出的值与所有剩下的岩心作比较,取渗透率与新的最接近的那块岩心放在出口端第2位;依次类推,便可得出岩心排列顺序(见表1)。为了消除岩石的末端效应,每块短岩心之间用滤纸连接。

长岩心共由11块短岩心组成,总长67.250 cm,横截面积11.47 cm2,液测调和平均渗透率为51.16×10-3μm2,平均孔隙度为18.8%,总孔隙体积为144.62 cm3。

1.2实验条件

实验中使用的原油是将地面分离器油气样品按照泡点压力(pb=17.66 MPa)进行配制,复配后的原油黏度为3.16 mPa·s,密度为0.815 g/cm3,气油比为97.7,体积系数为1.324。注入水是按照油田地层水成分分析资料配制的等矿化度标准盐水,总矿化度为166 840 mg/L,密度为1.044 g/cm3。注入气为油田伴生气 (干气),其甲烷体积分数为85.92%。实验中完全模拟MB2储层条件,实验温度95.6℃,实验压力34.17 MPa。

1.3实验步骤

将拼接好的岩心装入长岩心夹持器中,进行清洗、烘干、抽真空处理,饱和地层水后,测量单相水相渗透率;恒温加压至34.2 MPa(加压过程中保持围压高出2~3 MPa),将配制好的原油以低流速(0.2 mL/min)注入岩心,直至出口端含油率达到99.5%时结束。精确计量出口端产水量,计算含油饱和度,然后开展不同开发方式下的驱油实验:

1)衰竭开采。逐次降低下游压力,每次下降2 MPa,直至降为大气压力为止,精确计量产油量、产气量和产水量。

2)注水开发。衰竭开采至不同压力(27.5 MPa,pb,0.8 pb),转注水(0.4 mL/min)驱替,精确计量注入量并分别计量瞬时产油、产水、产气量及驱替压差。

3)注气开发。衰竭开采至压力为27.5 MPa,转注气(0.4 mL/min)驱替,精确计量注入量并分别计量瞬时产油、产水、产气量及驱替压差。

4)气水交替开发。衰竭开采至不同压力(27.5 MPa,0.8 pb),转注水驱替至含水率为80.0%和60.0%时,再转气水交替(气水比1∶1,注入段塞0.08 PV,注水速率0.4 mL/min,注气速率0.4 mL/min),交替4~5个周期后,转水驱开发,直至含水率为99.5%。精确计量注入量并分别计量瞬时产油、产水、产气量及驱替压差。

2 实验结果与分析

2.1衰竭式开发

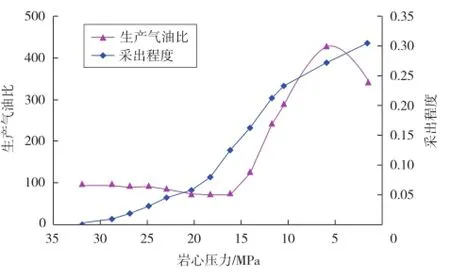

图2为采出程度及生产气油比与岩心压力的关系曲线。由图可知,根据斜率大小可将生产过程分为3个阶段。在第1阶段,地层压力保持在泡点以上,原油靠弹性能流向井底,弹性采收率为7.95%。在第2阶段,地层压力降至泡点以下后,溶解在原油中的气体开始逐渐分离,但生产气油比并没有迅速增大,这是由于此时气体还是非连续相;当压力继续降低,气体大量分离,气体膨胀驱动原油流向井底,采油速度增大,在图中表现为曲线的斜率变大。当压力降低至一定程度时,进入第3阶段。此时,一方面岩心中气体饱和度不断增加,气体开始占据主要渗流通道;另一方面,由于原油脱气引起黏度增大,导致原油流动受阻。因此,曲线斜率相对减小,但生产气油比的降低出现滞后现象,溶解气驱采收率为22.54%。

根据弹性采收率公式[24]可知,弹性采收率与孔隙度成正比,MB2储层岩石孔隙度较大,在弹性开采中具有较大弹性能量。同时,孔洞中存在的原油在压力降低后,溶解气大量分离,带动(或推动)孔洞和喉道中原油产出,最终导致衰竭式采收率较大,为30.94%。

图2 采出程度及生产气油比与岩心压力的关系

2.2注水开发

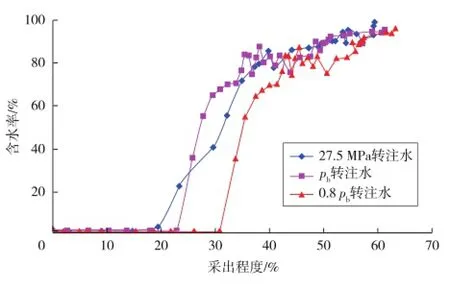

图3为不同压力条件下转注水开发时含水率与采出程度的关系。由图可知,降低转注压力,能明显延长无水采油期。随着转注压力的降低,最终采收率增大,0.8 pb转注水开发时采收率最高,为63.19%。

图3 不同压力转注水开发时含水率与采出程度的关系

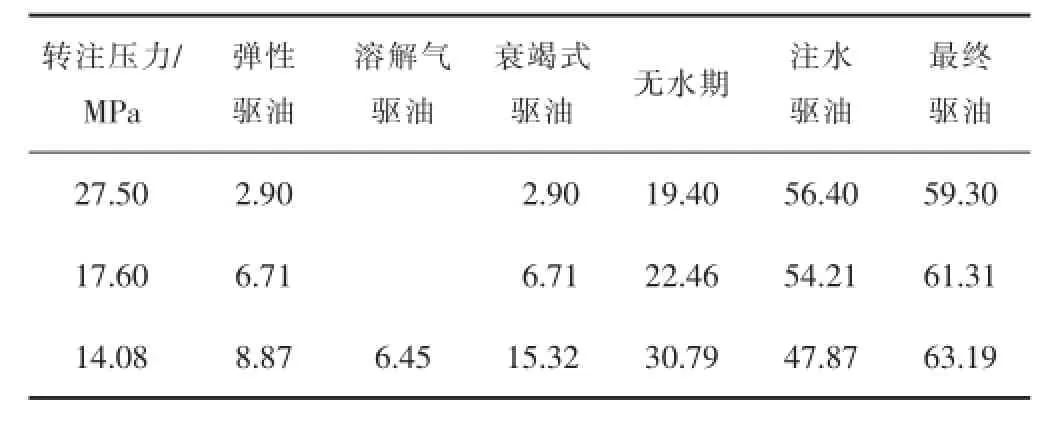

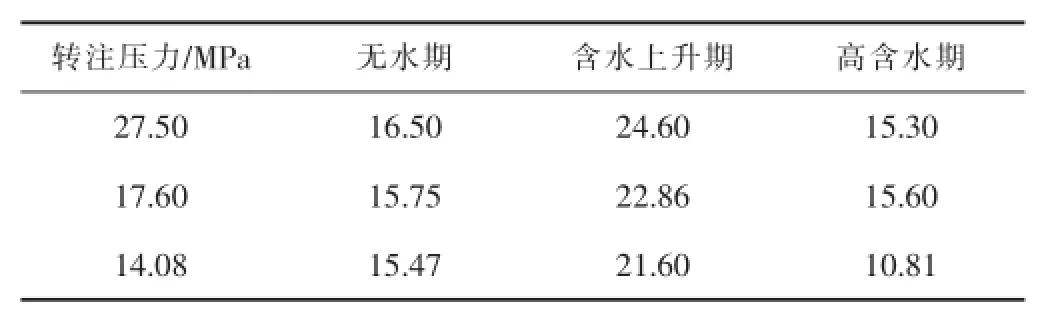

统计分析各阶段驱油效率(见表2)可知,随着转注压力的降低,弹性驱油效率增大,基本与压力呈线性关系。衰竭驱油效率也随转注压力的降低而增大,在压力低于pb后,增加的幅度变大,但注水驱油效率随转注压力的降低而降低。为了解释这一现象,统计了不同转注压力下不同阶段的水驱采收率(见表3)。当转注压力降低时,一方面岩性中可动油的减少导致最终水驱采收率降低 (表现为含水率上升期采收率降低);另一方面,脱气后导致原油中重组分的开采难度增加(表现为高含水期采收率降低)。但从实验结果可知,MB2储层在高含水期仍能采出10%~15%左右的原油。

综上所述,随着转注压力的降低,虽然水驱油效率在降低,但衰竭式采收率在上升。将二者进行综合分析后可知,选择压力为0.8 pb(14.08 MPa)时转注水开发效果最佳。

表2 不同驱油阶段的驱油效率 %

表3 不同水驱阶段采收率分布 %

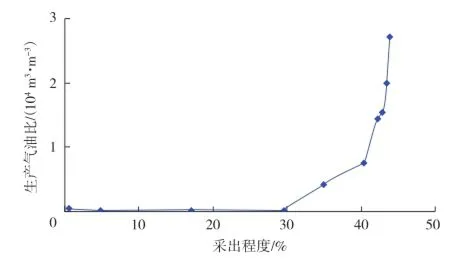

2.3注气开发

图4为注气开发时生产气油比与采出程度的关系。由图可知,气驱长岩心采收率为43.11%,与之前水驱长岩心相比,其开发效果较差。气体突破前采出程度为29.84%,气体突破后气油比急剧上升,产油量急剧下降,采出程度为13.27%。因此,孔洞型碳酸盐岩油藏不适合注气开发。

图4 注气开发时生产气油比与采出程度的关系

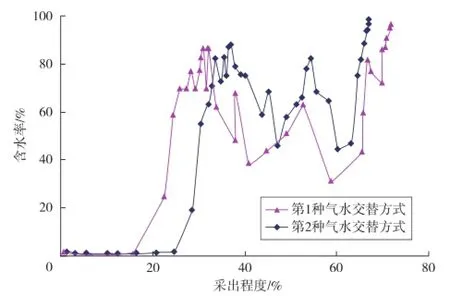

2.4气水交替开发

气水交替开发采用2种方式 (对应2组长岩心组合),第1种为高压转注水,含水率达到80%时再气水交替,第2种为低压转注水,含水率达到60%时再转气水交替。图5为采用不同气水交替方式时含水率与采出程度的关系。由图可知,尽管高压转气水交替时含水率高于低压转气水交替时的含水率,但在气水交替阶段,高压转气水交替的含水率下降效果更好,整个气水交替阶段的含水率都低于低压转气水交替的曲线。同时,第1种方式的最终采收率(71.70%)高于第2种方式的最终采收率(67.00%)。可见,岩心内保持较高的压力水平有利于气水交替。

图5 不同气水交替方式下含水率与采出程度的关系

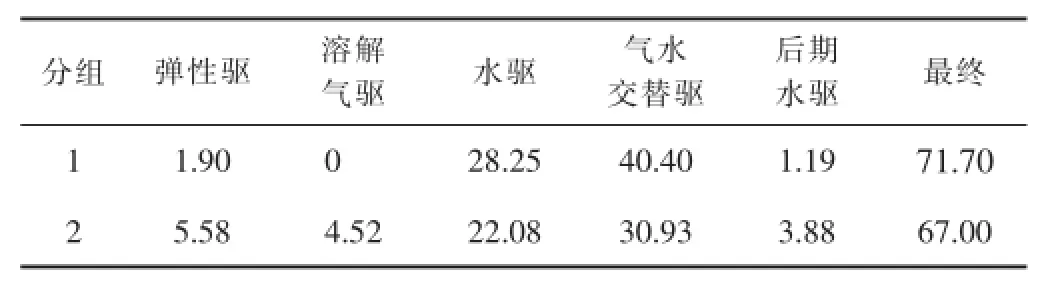

对比2种气水交替方式各阶段的采出程度 (见表4)可知,虽然第1组长岩心在弹性驱采收率和溶解气驱采收率均小于第2组,但第1组的水驱采收率和气水交替驱采收率却远高于第2组,二者分别相差6.17%和9.47%,这是由于岩心内部的低压极大地降低了气水交替阶段的驱油效率。

综合分析认为,气水交替驱的开发效果主要受转注时机影响,转注时机又主要受转注压力的的影响。尽量提高转气水交替时的压力,对提高最终采收率十分重要。

表4 2组长岩心各开发阶段采出程度 %

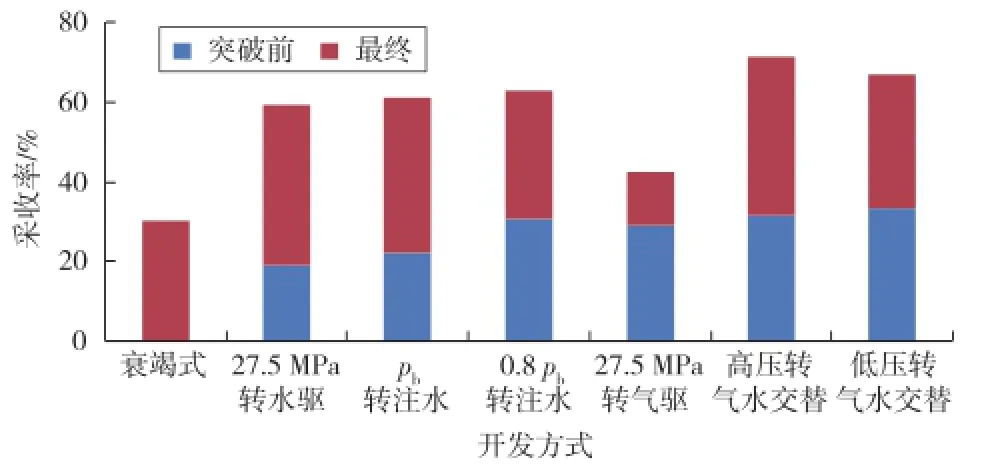

2.5不同开发方式对比

图6为不同开发方式下的采收率对比。由图可知,从最终采收率来看,保持岩心高压水驱后转气水交替开发的最终采收率最大,为71.73%,其次为低压水驱转气水交替开发,最终采收率为67.00%。水驱开发采收率在60.00%左右,最佳转注压力在pb与0.8 pb之间。气驱开发效果最差,尤其是在气体突破之后,采收率非常低,最终采收率仅为43.11%。因此,在实际矿场条件允许时,推荐采用在高压高含水率阶段就开始转为气水交替开发。

图6 不同开发方式下采收率对比

3 结论

1)采用生胶带和添加石英砂的高强度水泥处理岩心表面凹陷处,制备适合长岩心驱替实验的岩心,能适应高温高压驱替实验;重新测定孔隙度和渗透率表明,处理后的岩心能够代表地层真实岩心的孔渗特征。

2)长岩心衰竭开采过程中,具有较高的衰竭采收率。在水驱开发过程中,适当延迟转注时间不仅能够提高最终采收率,还能够延长无水采油期,充分发挥弹性驱油和溶解气驱油作用,优选最佳转注压力为0.8 pb。

3)孔洞型碳酸盐岩油藏不适合注气开发,气体突破速度快,突破后产油量急剧下降,最终采收率远低于水驱采收率。

4)气水交替驱能够有效降低含水率,提高高含水期原油采收率,其开发效果好坏主要受转注压力的影响,高压转气水交替的采收率明显高于低压转气水交替的采收率。

[1]张希明,杨坚,杨秋来,等.塔河油田奥陶系碳酸盐岩孔洞型油藏开发[M].北京:石油工业出版社,2003:56-57.

[2]王禹川,王怒涛,袁晓满,等.碳酸盐岩缝洞型油藏产能评价方法探讨[J].断块油气田,2011,18(5):637-640.

[3]周兴熙.初论碳酸盐岩网络状油气藏[J].石油勘探与开发,2000,27 (3):5-8.

[4]李旭兵,刘安,曾雄伟,等.雪峰山西侧地区寒武系娄山关组碳酸盐岩储层特征研究[J].石油实验地质,2012,34(2):153-157.

[5]汪泽成,赵文智,胡素云,等.我国海相碳酸盐岩大油气田油气藏类型及分布特征[J].石油与天然气地质,2013,34(2):153-160.

[6]黄太柱,蒋华山,马庆佑.塔里木盆地下古生界碳酸盐岩油气成藏特征[J].石油与天然气地质,2014,35(6):780-787.

[7]徐国盛,李国蓉,王志雄.济阳坳陷下古生界潜山储集体特征[J].石油与天然气地质,2002,23(3):248-251.

[8]赵宗举.海相碳酸盐岩储集层类型、成藏模式及勘探思路[J].石油勘探与开发,2008,35(6):692-703.

[9]李巍,候吉瑞,丁观世,等.碳酸盐岩缝洞型油藏剩余油类型及影响因素[J].断块油气田,2013,20(4):458-461.

[10]李中锋,何顺利,杨文新,等.微观物理模拟水驱油实验及残余油分布分形特征研究[J].中国石油大学学报:自然科学版,2006,30(3):67-71.

[11]彭松,郭平.缝洞型碳酸盐岩凝析气藏注水开发物理模拟研究[J].石油实验地质,2014,36(5):645-649.

[12]张军涛,吴世祥,唐德海,等.含泥碳酸盐岩埋藏条件下溶蚀作用的实验模拟[J].石油实验地质,2013,35(2):220-223.

[13]谭学群,廉培庆,邱茂君,等.基于岩石类型约束的碳酸盐岩油藏地质建模方法:以扎格罗斯盆地碳酸盐岩油藏A为例[J].石油与天然气地质,2013,34(4):558-563.

[14]康志江,赵艳艳,张允,等.缝洞型碳酸盐岩油藏数值模拟技术与应用[J].石油与天然气地质,2014,35(6):944-949.

[15]李江龙,陈志海,高树生.孔洞型碳酸盐岩油藏水驱油微观实验模拟研究:以塔河油田为例[J].石油实验地质,2009,31(6):637-642.

[16]张希明,杨坚,杨秋来,等.塔河油田奥陶系碳酸盐岩孔洞型油藏开发[M].北京:石油工业出版社,2003:58-59.

[17]郑小敏,孙雷,王雷,等.孔洞型碳酸盐岩油藏水驱油机理物理模拟研究[J].西南石油大学学报:自然科学报,2010,32(2):89-92.

[18]康志宏.孔洞型碳酸盐岩油藏水驱油机理模拟试验研究[J].中国西部油气地质,2006,2(1):87-90.

[19]Li Z Y,Pan L,Cao F.Waterflooding development of fracture cave carbonate reservoir[J].Petroleum Science and Technology,2013,31 (10):1027-1039.

[20]陈莹莹,孙雷,田同辉,等.裂缝性碳酸盐岩油藏可视化模型水驱油实验[J].断块油气田,2012,19(1):92-94.

[21]王自明,宋文杰,刘建仪,等.轮南古潜山碳酸盐岩油藏长岩心驱替实验成果[J].新疆石油地质,2006,27(1):68-70.

[22]张洁,孙金声,张绍云,等.裂缝性碳酸盐岩油藏流体流动新模型[J].断块油气田,2013,20(5):623-626.

[23]刘滨.低渗砂岩油藏高含水期注气开发机理研究[D].北京:中国地质大学(北京),2012.

[24]杨胜来,魏俊之.层物理学[M].北京:石油工业出版社,2004:87-92.

(编辑高学民)

Physical simulation for different development of vuggy carbonate reservoir

Because of its special vuggy structure characteristics,it is difficult to carry out the long core displacement experiment by real vuggy carbonate core.Without affecting the original core porosity and permeability,the core surface depression is needed to be filled up to meet the requirements of long core test.In the simulation of the actual reservoir conditions,the depletion drive,water flooding,gas flooding and water alternate gas flooding tests were carried out.Oil displacement efficiency of each stage under different development mode is analyzed.The results show that the ultimate recovery of depletion drive is 30.94%;during water flooding,time postponement of water injection can give full play to the effect of elastic drive and dissolved gas drive and improve the ultimate recovery;the best injection pressure is 80%of the bubble point pressure;during gas flooding,gas breakthrough speed is fast,oil production declined sharply after breakthrough,the ultimate recovery is low;water alternate gas injection can effectively reduce the water cut and improve the recovery in high water cut stage;the development can be more significant when the conversion is at the stage of high water cut and high pressure.The experiment provides data and technical support for the rational development of vuggy carbonate reservoirs.

vuggy carbonate reservoir;long core test;development mode;oil displacement efficiency;water alternate gas

国家“十二五”重大科技专项课题“孔隙型灰岩油藏提高采收率方法研究及优化”(2011ZX25001-002);中国石油勘探开发研究院创新项目“孔洞型碳酸盐岩油藏渗流机理物理模拟研究”(2012Y-055)

TE344

A

10.6056/dkyqt201601018

2015-07-16;改回日期:2015-11-25。

黄兴,男,1987年生,在读博士研究生,2010年毕业于西安石油大学石油工程学院,主要从事油气田开发地质和油气藏精细描述等研究。E-mail:hx_topstar@163.com。

引用格式:黄兴,李天太,杨沾宏,等.孔洞型碳酸盐岩油藏不同开发方式物理模拟研究[J].断块油气田,2016,23(1):81-85.

Huang Xing,Li Tiantai,Yang Zhanhong,et al.Physical simulation for different development of vuggy carbonate reservoir[J].Fault-Block Oil&Gas Field,2016,23(1):81-85.