强制性标准的性质:文献与展望〔*〕

2016-08-29刘三江

○ 刘三江, 梁 正, 刘 辉

(1.武汉大学 质量发展战略研究院, 湖北 武汉 430072;2.清华大学 公共管理学院, 北京 100084;3.中国标准化研究院 标准化理论与战略研究所, 北京 100191)

强制性标准的性质:文献与展望〔*〕

○ 刘三江1, 梁正2, 刘辉3

(1.武汉大学质量发展战略研究院, 湖北武汉430072;2.清华大学公共管理学院, 北京100084;3.中国标准化研究院标准化理论与战略研究所, 北京100191)

在梳理经济学、公共管理学与法学领域关于强制性标准的理论研究文献的基础上,结合中国强制性标准体系的现状和问题,重新界定强制性标准的定义,明确强制性标准的目标是维护公共秩序,保障公共利益;其制定基于科学、技术知识和客观经验,主要体现为技术内容;具有强制执行效力,国家在强制性标准的治理中发挥主导作用;其愿景在于明确强制性标准应有的法律地位与性质,支撑中国统一市场体系建设。

强制性标准;标准化;改革;国家治理

强制性标准改革是中国标准化新体制构建的关键。由于行业、部门和地区之间利益的博弈,人们对强制性标准改革尚存在着不同的认识定式和理解偏执。本文从文献综述、现状分析和愿景展望三个方面,对此进行讨论和探索。

一、文献综述

目前国内外关于强制性标准的研究主要集中在经济学、法学以及公共管理学领域,下文从不同的分析视角对其进行了归纳梳理:

(一)经济学视角

经济学领域的研究较多关注强制性标准的公共品属性。Tassey将标准定义为就如何解决问题达成共识的一组结构〔1〕,指出它可以被视为一种具有公共品属性的技术基础设施,规范了创新产品的规格和生产过程,乃至更为前端的术语定义、测量方法等,从而确保其性能、安全以及相互之间的兼容性。David根据标准所需解决的经济问题进行分类〔2〕,其分类方法得到了学者们的普遍采用和发展〔3〕。依据这一思路,Swann将标准分为四个类别,分别是:兼容性标准;质量和安全标准;多样性削减标准;信息和测量标准。〔4〕质量和安全标准、信息和测量标准具有更多的公共品属性,往往成为强制性标准的来源。

对于强制性标准在产业发展中的积极作用,Blind指出标准的引入对于用户而言是一个信号,表明已经有足够多的组织参与到这一技术的研发和推广中来。〔5〕质量、安全、健康的标准化有助于建立用户对产品的信任。〔6〕测量方法的标准化则使得创新的生产者能够向其用户展示产品确实达到了承诺的水准。〔7〕一旦标准建立,厂商和用户均按标准操作,有利于减少市场的不确定性〔8〕;对于用户而言,其购买产品和服务时的搜寻成本和交易成本也相应降低〔9〕。标准减少了交易的不确定性,增强了信息的透明度,为市场交易建立了一个基础性保障。

另一方面,也有很多研究涉及强制性标准对于经济产业发展的负面影响。产品标准,尤其是兼容性标准的建立会促进网络外部性的形成,进一步推动技术的锁定效应。〔10〕从成本收益的角度来看,标准尤其是强制性标准具有很强的外部性,容易导致市场机制失灵。虽然Tellis et al在分析了计算机产品服务相关的19类产品的历史数据后指出,从长期来看,落后技术即使拥有网络外部性的优势,最终也会被质量更好的先进技术所取代。〔11〕但该研究同时表明,这种取代会有若干年的滞后,这意味着大量资源的浪费。并且,对于一国而言,选择错误的技术标准意味着国家在新兴产业和技术的竞争中落后,从而使强制性标准规制领域、方向与方式的选择变得高度复杂和困难。

(二)公共管理学视角

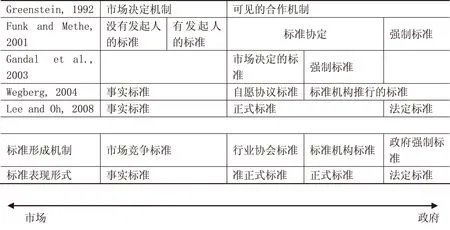

正如Germon将标准定义为“一种产生于合理的、共同的选择,有助于对重复出现的问题达成一致的解决方案的结构”。〔12〕那么,形成共同选择的机制是认识标准本质、特别是标准分类的重要视角。标准的形成机制涉及多方面的利益,是一个重要的公共管理学问题。已有研究提供了标准形成机制的几种类型:不可见的基于市场的决策机制和可见的合作机制;〔13〕没有发起人的标准、有发起人的标准、自愿标准组织的标准协议以及强制标准;〔14〕基于市场的机制和基于委员会的机制;〔15〕市场决定的标准和强制标准;〔16〕事实标准、自愿的行业协议、标准机构推行的标准;〔17〕事实标准、正式标准和法定标准〔18〕。

下页的表1比较了这些分类,将这些标准形成机制分成四类:市场竞争标准、自愿组织标准、标准机构标准和政府强制标准。如表1所示,这些机制从纯市场决定到政府决定逐步递进,与标准形成机制相对应,产生了标准化不同的治理模式。强制性标准属于可见合作机制下形成的标准且政府参与的力度最强,其规制内容相应偏向公共品属性强的事务。

表1标准形成机制分类简表

资料来源:作者整理。

“政府在强制性标准制定中应发挥主导作用”得到大多数研究文献的认可:梁正、侯俊军根据标准的公共利益属性和私人利益属性的高低程度将标准分为公共标准(Public Standards)、协定标准(Agreed Standards)、专属标准(Proprietary Standards)和标准竞争(Standards Contest)四种主要形式。〔19〕其中公共标准由于其接近完全公共产品而需要政府的全力介入,标准竞争需要政府的强力监管,协定标准需要政府提供最低质量和可靠性标准,即使在由企业主导的专属标准中,也需要政府的引导,以防止垄断现象出现。可见强制性标准作用的重要性。

也有研究从标准规制内容角度来具体讨论政府在强制性标准中的作用,认为政府角色应该针对不同的政策特性而有所变化。邢怀滨、汝鹏、刘军以测量标准为例分析了基础测量标准、产业共性测量标准和日常测量标准的不同政策特性,以及相应的政府角色。〔20〕杜传忠基于信息通信技术产业的视角认为适合政府制定的标准通常包括与质量、安全、环保等相关的非产品类标准。如果政府强加涉足产品类标准的制定,由于信息匮乏、专业性缺乏等原因会阻碍产业进步以及技术创新甚至出现寻租行为,不利于产业的发展,应该鼓励市场竞争形成产业标准。〔21〕

最低质量标准被很多研究认为是政府需要加以强制规范的领域。程鉴冰通过比较日本《肯定列表制度》和中国GB18401对出口纺织服装的不同影响,认为在信息不对称和产品差异化的前提下,存在政府最低质量标准规制的必要性和必然性,而最低质量标准“阈值”的设置会对社会福利产生关键性影响。〔22〕Leland认为产品质量信号在本质上具有正外部性,或者说是规模经济性。〔23〕分散的质量识别并不见得会带来社会福利的提升,而政府最低质量标准的设立恰恰是提供了质量信号这一“公共品”,这不仅省去了买方对质量信息的搜寻成本,也大大提升了卖方产品质量信号的可信度。Ronnen的研究也表明,最低质量标准不仅有助于提升产品质量,也有助于提升销售水平,从而增加产业总福利。〔24〕不过,新近的一些研究则表明,政府设置最低质量标准意在提升厂商提供高质量产品的激励,但是低质量产品仍然不可避免。〔25〕Valletti的研究也显示,最低质量标准设置是否促进产业福利提升值得怀疑,它依赖于产业的结构。〔26〕Maxwell则认为,长期而言,最低质量标准由于弱化创新动力,从而并不利于提升产业竞争力。〔27〕

(三)法学视角

法学领域的研究多关注强制性标准与技术法规的关系。比较而言,国外强制性标准与技术法规的关系更为明确。Alex Inklaar指出技术法规制定的目的是为了规避市场失灵,规范产品生产秩序、保护消费者身体健康、保护环境,所以技术法规与标准在目的上存在本质的不同,技术法规的目的在于安全而非产品质量,而标准更多的是通过更新的指标要求来提高产品的质量,所以在通过技术法规的引用使某种标准成为强制性标准的过程中,首先要做的就是协调要引用的标准与技术法规的目标一致性。〔28〕

刘春青通过对强制性标准定义与内涵演变的梳理,归纳了国外强制性标准与技术法规的关系。〔29〕文章指出:“强制性标准”最早出现在1976年版的ISO/IEC指南2中。1986年ISO发布第五版指南,对强制性标准的定义是“强制性标准是依据一般法规定或被法规排他性引用强制实施的标准”,之后的定义与之变化不大,1996年在其定义标题中,强制性标准与技术法规从并列关系变成引用与被引用的关系。文章进一步总结了强制性标准与技术法规两者之间的共性,即在制定目的上都囿于正当性目标;在规制内容上都限于技术性问题;在具体效力上都具有强制执行力;在功能作用上都是推动技术进步、便利国际贸易的手段。但是两者在性质、制定主体、制定程序、具体内容、构成要素以及效力作用上均存在差异。

与国外相比,国内学者对强制性标准与技术法规定位及两者之间的关系存在着不同认识。大多数文献首先关注定位问题。例如,文松山依据法学对法律规范和技术规范的性质与关系的论述,说明技术法规与强制性标准都具有法律性,二者没有本质区别,只是确定的方式和命名不同;〔30〕从技术法规一词的由来,和许多国家的技术法规和强制性标准的情况,说明了TBT中的技术法规是各缔约国情况的综合;从技术法规与强制性标准的共同点与不同点,说明不必要将强制性标准改为技术法规。持相同观点的郭济环也认为各国技术法规的表现形式各异。她从历史发展、本质属性、法律效力及实践效果等方面,分析了强制性标准与技术法规的关系,明确提出强制性标准是中国技术法规的主要表现形式。〔31〕邓红梅、黄静则认为虽然强制性标准在中国一般是作为技术法规来处理,国际上也已经基本认可中国的技术法规就是强制性标准,但强制性标准作为技术法规处理和对待不可避免地引发了一些理论问题,实践中也造成了一些消极影响。随着中国市场经济体制的确立与完善,建立新型的标准和技术法规关系,应是中国标准化建设的必由之路。〔32〕何鹰则从法理角度分析指出中国现行强制性标准作为强制性的技术规范,不属于正式的法律范畴,不能作为法院的审判依据或为法院参照适用。作为技术规范性文件,符合强制性标准可以作为一种法律事实或证据加以援引,但并非一定能作为符合相关法律的抗辩事由。为解决理论与实践中的困惑,强制性标准须经立法程序转化为技术法规,作为规章确立明确的法律地位。〔33〕刘春青通过对比欧美的技术法规体系就中国技术法规体系的完善提出若干政策建议:应该明确技术法规的法律地位,区分技术法规与标准的不同属性,指出标准对于技术法规具有支撑作用,同时建议在技术法规中采用标准,这样可以减少政府的重复劳动。〔34〕

二、中国强制性标准体系的现状与问题

据笔者统计,截至2013年5月31日,中国现行强制性标准共计28632项。其中,强制性国家标准4531项,强制性行业标准21192项,强制性地方标准2909项。另有1588项强制性国家标准制修订计划项目正在实施中。强制性国家标准中,既有国家标准化管理部门单独或与其他部门联合发布的以“GB”编号的标准,也有农业部、卫生部等以其他编号发布的“国家标准”。

(一)编号、发布、公告、强制类型

1.编号:统一GB编号标准为4172项,非统一编号、部门发布的“国家标准”359项,其中GBZ、农业部公告编号标准还在继续使用中,GBJ、GWKB编号的使用情况和标准状态有待向有关部门确认核实。

2.发布:强制性国家标准的发布方式包括国家质检总局、国家标准委发布,行业部门单独发布,以及两个部门或三个部门联合发布的情况。

3.公告:强制性标准的公告发布包括网络公开发布、期刊公开发布、目录出版物公开发布几种情况,不定期,缺乏统一权威发布机制,信息掌握困难。

4.强制类型:在4172项GB编号的强制性标准中,有3989项明确标注强制性类型,其中全文强制2015项(50.5%),条文强制1974项(49.5%)。

(二)结构分布

1.标龄分布

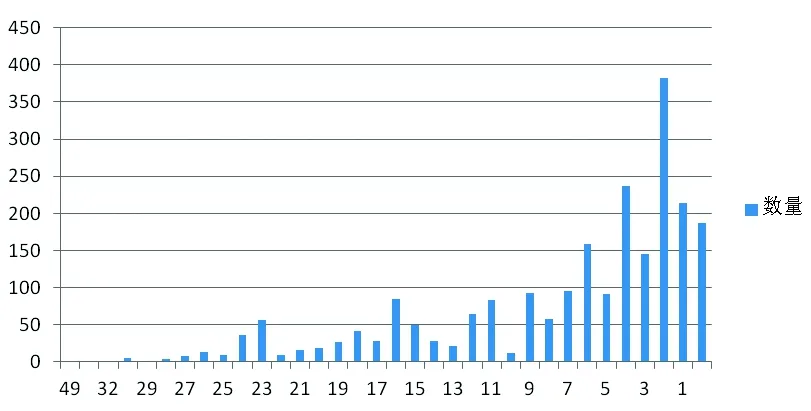

图1强制性国家标准标龄分布

资料来源:作者根据相关数据整理。

4172项现行强制性国家标准中,标龄最长的为50年(1963年发布的GB188-1963《762毫米轨距铁路机车车辆限界和建筑接近限界分类及基本尺寸》)。标龄≥20年的有227项(5.4%);10年<标龄≤19年的有1016项(24.3%)。平均标龄为7.06年(见上页图1)。

2.行业分布

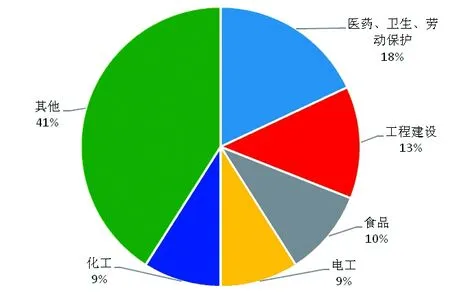

按照中国标准文献法(CCS)分类统计,强制性标准集中在医药卫生、工程建设、食品、电工以及化工五个领域,共计2467项,占59%(图2)。

图2强制性标准主要领域分布图

资料来源:作者根据相关数据整理。

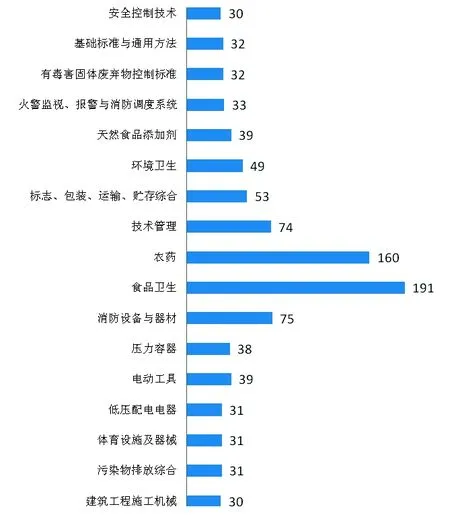

其中标准数量超过30项的领域包括:食品卫生、农药、环境卫生、消防设备与器材等17个(如图3所示)。

图3强制性国家标准的集中分布图

资料来源:作者根据相关数据整理。

(三)采标情况

GB编号的强制性国家标准(4172份)中,采用国际、国外标准的有1152项(27.6%)。采用最多的是IEC标准(470项),其次是ISO标准(230项),合计占总采标数量的60.7%。除了采用国际标准之外,强制性国家标准还采用欧盟技术法规54项、欧盟标准77项、美国标准9项、英国标准5项、俄罗斯标准17项、德国标准10项、日本标准38项,以及国外协会标准ASTM 20项、ASME 5项等。

(四)引用文件情况

强制性国家标准的引用情况较为丰富,涉及国内、国外的法律、法规、标准、文件等。

1.引用国内:法律法规15项,20个部门63个规章,强制性国家标准2322项,推荐性国家标准3554项,强制性行标560项,推荐性行标1144项等。

2.引用国外:欧盟技术法规8个,国际标准1240项,欧盟标准97项,外国国家标准8项,国外协会标准69项,政府组织文件3项。

(五)对照WTO五项正当目标分类

对照WTO五项正当目标(维护国家安全、防止欺诈行为、保护人身健康或安全、保护动植物的生命和健康、保护环境),对强制性国家标准进行初步筛选分类,结果表明:约27%的标准明显不符合WTO五项正当目标,应该剔除;50%的标准全部或部分符合;另外约23%的标准判断不清,需要深入分析。

在符合WTO五项正当目标的50%的标准中,主要是影响人身健康安全的产品标准和方法标准,强制性的内容具有分散、重叠、重复等现象,需要进一步整合、归并。

(六)存在问题及原因

现状分析表明,中国强制性标准体系存在以下主要问题:首先,管理主体不统一,多头领导且缺乏协调;其次,发布程序欠规范,信息披露不充分;再次,规范领域的限定不够严格,存在一定的随意性,以及分散、重叠、重复现象;最后,是一些强制性标准在内容规定上,有相互矛盾、冲突和不一致的情况。

本文认为,这些问题的出现,一方面与中国现行的、以行政分级和部门分权为特点的标准化管理体制密切相关;另一方面,在根本上也源于我们对强制性标准性质与定位的认识和把握不够。长期以来,强制性标准仅仅被视为标准的一种类型,在制定、实施与管理上与推荐性标准并无明显差别。法律地位和性质的模糊造成其执行效力的弱化,执行效果很大程度上取决于行政机关的地位、掌握资源与监管力度。国家标准化行政管理部门的层级较低,造成其很难协调其他行政部门和地方部门,统筹强制性标准体系的建设与实施。

三、强制性标准性质定位与展望

在吸收借鉴已有研究合理成分的基础上,我们试图从理论角度给出一个强制性标准的定义:即在一个国家或者一定区域内,为了维护经济社会秩序、保障公共利益的需要,基于一定的科学、技术知识或者客观经验所制定的,由法律法规或政府强制保证其实施效力,主要在安全、健康、卫生、环境保护等领域发挥重要规制作用的一类标准。

(一)强制性标准设立的目标是维护公共秩序、保障公共利益

根据WTO/TBT协定,强制性标准在目标选择和基本价值层面上以维护国家安全、防止欺诈行为、保护人身健康或安全、保护动植物的生命和健康、保护环境等“正当目标”为目的。由此可以看出,强制性标准的规制目标带有鲜明的“价值取向”,在很大程度上划定了经济社会活动的“底线”。如果说自愿性标准、协议性标准更多强调效率、注重局部利益的话,强制性标准则更多关注公平(体现为每个个体的生命、健康与安全等正当权益不可侵犯)与社会的整体福利水平。

从标准治理机制的视角来看,自愿性标准、协议性标准更类似于“正面清单”,即单个或不同主体在多个备选方案(技术规范)中选择出其中一个,作为最终或共同接受的方案予以实施。这个方案的胜出应当基于其技术或经济上的优越性,以及被各利益相关方所接受的广泛程度,是市场竞争,而非外在强制力量的结果。而强制性标准则更类似于“负面清单”,规定了在产品生产、服务提供、社会运行中哪些界限不可逾越,哪些行为不被允许,标准的设定与社会文明进步的程度、人们对公平正义的理解密切相关,其实施依赖于政治过程(如安全、卫生、环境等领域的立法)和公权力的介入(政府监管)。

(二)强制性标准的制定基于科学、技术知识和客观经验,主要体现为技术内容

强制性标准以有关的产品特性、工艺或生产方法以及技术规范、指南、准则、专门术语、符号、包装、标志或标签要求为主要内容,其载体是客观知识,是人类对客观物质世界的认识。这是一个比较严格的限定,因为它会将一些同样维护秩序、解决“匹配”问题,但属于主观知识范畴的对象如语言文字、会计准则等排除在外。但同时也是一个必要的限定,否则无法将标准知识与绝大部分制度知识区分开来。

强制性标准的这种客观技术属性为其制定与更新提出了更高的要求。强制性标准的内容一般包含约束性的技术指标,通过一系列数字为我们构建出一个基础的安全的环境,但是人类对事物的认识一直是发展进步的,尤其是关于技术层面的认识更是日新月异。比如食品生产领域,添加剂的种类日益多元化,之前的食品安全标准不能考虑到之后出现的添加剂的情况,一种特定的化学元素在几年之后也许会被发现是不安全的,如果不能够及时更新,将会给不规范的食品生产企业以可乘之机,从而不利于保障食品安全。这种技术层面的快速变化不仅仅对于强制性标准的更新提出了很高的要求,同时对于标准制定主体的专业性和权威性提出了很高的要求。

(三)强制性标准具有强制执行力

强制执行力是强制性标准与自愿性标准、协议性标准以及公共政策的最明显的区别。强制性标准的强制执行力并非其本身所固有,而是来源于法律,具有间接性。从法律的角度分析,根据ISO/IEC指南2的规定,标准的强制性效力来源于两种形式:一是一般法律将遵守标准的要求直接规定为法定义务。标准本身是由标准制定主体协商制定,并由标准使用者自愿实施,但是通过法律将遵守某项标准的要求规定为法定义务从而使自愿性标准具有了强制执行力。二是某项法规对标准进行了排他性引用,即除此标准之外,其他任何标准都不适合满足此法律规范的目标以及目的。标准只有经过一般法的规定或者法规的排他性引用后,才具有了强制执行力。

在中国目前的标准化管理体制下,虽然强制性标准依法具有强制执行力,但强制性标准能否得到有力的执行,在很大程度上依赖于行政机关的监管力度,在实践中存在着“借法执法”“借力执法”的现象。也正因为如此,才会出现强制性标准不“强制”,国家标准、行业标准与地方标准相冲突等问题。而这就要求在根本上通过加强立法来保障强制性标准的严肃性及其效力的排他性,从而使强制性标准的执行真正做到有法可依和有法必依。

(四)国家在强制性标准的治理中发挥主导作用

如前所述,强制性标准发挥作用的领域如安全、健康、卫生、环境等领域存在着广泛的市场失灵,从而国家在强制性标准的治理中承担不可推卸的责任和发挥不可替代的作用。首先,由于强制性标准涉及到每一个社会成员的正当权益,其利益相关者的广泛程度超出任何一类社会组织或团体可代表的程度,从而,在哪些内容应当进入强制性标准规制范畴这一问题上,往往是通过国家层面的政治过程(体现为立法)来实现的;其次,由于“市场失灵”问题的存在,强制性标准不可能完全依赖市场竞争和社会监督机制(虽然这两者也发挥重要作用)得到实施,而在很大程度上依赖于公权力、特别是政府监管的介入。在这里,政府监管承担着“守门人”的职责,是经济社会运行秩序和社会整体福利水平的重要保障。

另一方面,由于其专业化、技术化特点,强制性标准的制定则完全可以由政府组织或委托专家人士、专门机构、专业团体来承担。而在成熟市场经济环境下,标准制定主体(特别是企业)的多元化及其相互之间的竞争,则在很大程度上推动了标准的进步与提升,从而使得相关法律法规和监管部门可以通过直接引用既有标准为强制性标准的方式来设定监管的依据,这也正是为美国、欧盟国家所普遍采用的方式。

(五)强制性标准的愿景

《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》(国发〔2014〕20号)明确提出:“加快推动修订标准化法,推进强制性标准体系改革,强化国家强制性标准管理。强制性标准严格限定在保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全的范围。市场主体须严格执行强制性标准,市场监管部门须依据强制性标准严格监管执法。”我们认为这一改革方向是完全正确的,也是符合中国现阶段经济社会发展和市场监管需要的,在强化强制性标准管理,提升强制性标准效力,规范强制性标准规制领域方面必将发挥非常积极的作用。

强制性标准体系建设的长远目标,仍然在于明确其应有的法律地位,增强其权威性和严肃性。根据国务院《深化标准化工作改革方案》的要求,我们建议在《标准化法》修订中,首先将强制性标准改革作为一项主要内容,着力解决强制性标准“标出多门”、管理“碎片化”问题,强化国家对强制性标准的统一管理,至少在最低层面上完成“将现行强制性国家标准、行业标准和地方标准整合为强制性国家标准”,为改变强制性标准多头制定、各自发布、分别实施的局面,奠定基础。其次,将现行标准化行政管理部门的主要职能从组织管理具体标准的制定实施,转到裁定强制性标准规制领域(事项),将“强制性标准严格限定在保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全和满足社会经济管理基本要求的范围之内”,并组织协调标准之间关系,审查标准合法性,按照WTO规则要求开展对外通报。最后,制定强制性标准化活动行为指引,并形成程序控制机制,将根据其他法律法规即构成标准化特别法规定,在强制性标准问题上,实现特别管理的如环境保护、工程建设、医药卫生等领域内的活动,从程序上实行共同规则,以便有利于加快建立统一权威的国家强制性标准体系,支撑中国统一市场体系建设。

注释:

〔1〕Tassey,G.,The Economics of R&D Policy,Connecticut:Quorum Books,1997.

〔2〕David,P.A.,Some New Standards for the Economics of Standardisation in the Information Age,In Dasgupta,P.,Stoneman,P(eds.),Economic Policy and Technological Performance,Cambridge:Cambridge University Press,1987.

〔3〕Swann G.M.P.,The Economics of Measurement:Report for MS Review,Department of Trade and Industry,1999;Swann,G.M.P.,The Economics of Standardization,Report for Department of Trade and Industry,Standards and Technical Regulations Directorate,2000.

〔4〕Swann,G.M.P.,The Economics of Standardization,Report for Department of Trade and Industry,Standards and Technical Regulations Directorate,2000.

〔5〕Blind,K.,The Economics of Standards:Theory,Evidence,Policy,Cheltenham:Edward Elgar,2004.

〔6〕Blind,K.,Standardisation:A Catalyst for Innovation,Inaugural Addresses Research in Management Series,Rotterdam:Erasmus Research Institute of Management,Erasmus University Rotterdam,2009.

〔7〕Tassey,G.,Infratechnologies and the Role of Government,Technological Forecasting and Social Change,1982,21(2),pp.163-180;Swann G.M.P.,The Economics of Measurement:Report for MS Review,Department of Trade and Industry,1999.

〔8〕〔15〕Funk,J.L.,Methe,T.M.,Market-and Committee-based Mechanisms in the Creation and Diffusion of Global Industry Standards:The Case of Mobile Communication,Research Policy,2001,30(4),pp.589-610.

〔9〕Blind,K.,Driving Forces for Standardization at Standardization Development Organizations,Applied Economics, 2002,34(6),pp.1985-1998.

〔10〕〔12〕Tassey,G.,Standardization in Technology-Based Markets,Research Policy,2000,29(4-5),pp.587-602.

〔11〕Tellis,G.,Niraj,R.,Yin,E.,Does Quality Win?Network Effects versus Quality in High-Tech,2009.

〔13〕Greenstein,Shane M.,Invisible Hands and Visible Advisors:An Economic Interpretation of Standardization,Journal of the American Society for Information Science(1986-1998),1992,43(8),p.538.

〔14〕Oshri,Ilan.,Claudio Weeber,Cooperation and Competition Standards-setting Activities in the Digitization Era:The Case of Wireless Information Devices,Technology Analysis & Strategic Management,2006,18(2),pp.265-283.

〔16〕Neil Gandal,David Salant,Leonard Waverman,Standards in Wireless Telephone Networks,Telecommunication Policy,2003(27),pp.325-332.

〔17〕Van Wegberg,Marc.,Standardization Process of Systems Technologies:Creating a Balance between Competition and Cooperation,Technology Analysis & Strategic Management,2004,16(4),pp.457-478.

〔18〕Lee,Heejin.,Sangjo Oh.,The Political Economy of Standards Setting by Newcomers:China's WAPI and South Korea's WIPI,Telecommunications Policy,2008(32),pp.662-671.

〔19〕梁正、侯俊军:《标准化与公共管理:关于建立标准化知识体系的思考》,《中国标准化》2012年第1期。

〔20〕邢怀滨、汝鹏、刘军:《政府在基础技术发展中的角色——以测量标准为例》,《科学学与科学技术管理》2006年第6期。

〔21〕杜传忠:《信息通信技术(ICT)产业的标准竞争绩效与政府公共政策选择——基于信息通信技术(ICT)产业的视角》,《软科学》2008年第10期。

〔22〕程鉴冰:《最低质量标准政府规制研究》,《中国工业经济》2008年第2期。

〔23〕Hayne Leland,Quacks,Lemons,and Licensing:A Theory of Minimum Quality Standards,Journal of Political Economy,1979,87(6),pp.1328-1346.

〔24〕Ronnen,Uri.,Minimum Quality Standards,Fixed Costs,and Competition,The RAND Journal of Economics,1991,pp.490-504.

〔25〕Gian Luigi Albano,Alessandro Lizzeri,Strategic Certification and Provision of Quality,International Economic Review,February,2001,42(1),pp.267-283.

〔26〕Valletti, T.,Minimum Quality Standards Under Cournot Competition,Journal of Regulatory Economics,2000(18),pp.235-245.

〔27〕 Maxwell,John W.,Minimum Quality Standards as A Barrier to Innovation,Economics Letters,1998,58(3),pp.355-360.

〔28〕 Inklaar,Alex.,Recommendations for Their Elaboration and Enforcement,Technical Regulations,2009.

〔29〕刘春青、于婷婷:《论国外强制性标准与技术法规的关系》,《科技与法律》2010年第5期。

〔30〕文松山:《再论技术法规与强制性标准》,《中国标准化》1996年第4期。

〔31〕郭济环:《我国技术法规概念刍议》,《科技与法律》2010年第2期。

〔32〕邓红梅、黄静:《关于强制性标准法律问题的思考》,《齐齐哈尔师范高等专科学校学报》2011年第3期。

〔33〕何鹰:《强制性标准的法律地位——司法裁判中的表达》,《政法论坛》2010年第2期。

〔34〕刘春青:《美欧日技术法规体系共性研究及其对我国的启示》,《标准科学》2010年第2期。

〔责任编辑:文谊〕

刘三江(1974—),武汉大学质量发展战略研究院博士生;梁正(1975—),清华大学公共管理学院副教授,经济学博士;刘辉(1978—),中国标准化研究院标准化理论与战略研究所副研究员,管理学博士。

〔*〕本文系国家自然科学基金面上项目“标准化对自主创新与产业发展的作用机理及相关公共政策研究”(71373137)、国家自然科学基金应急管理项目“创新驱动发展面临的新形势、新挑战与应对政策研究”(71441025)和国家标准化管理委员会课题“强制性标准体系构建研究”(572013B-3098)的阶段性成果。