产业转型、教育转型与大学生就业*

——基于皖江城市带产业转移的背景分析

2016-08-27汪军

汪 军

(巢湖学院 学工部,安徽 巢湖 238000)

产业转型、教育转型与大学生就业*

——基于皖江城市带产业转移的背景分析

汪军

(巢湖学院 学工部,安徽 巢湖 238000)

2010年1月,皖江城市带承接产业转移示范区的设立为安徽省产业转型发展提供了历史机遇,但产业结构升级与高等教育专业结构调整之间的不协调也增加了大学生结构性失业的风险,探讨安徽省产业转型、教育转型与大学生就业的相互关系及应对策略,对促进安徽省产业转型、教育转型和大学生就业具有重要的理论意义和现实意义。

产业转移;产业结构;就业结构;高等教育改革;大学生就业

2010年1月12日,国务院批复实施《皖江城市带承接产业转移示范区规划》,皖江城市带承接产业转移示范区的设立是国家优化产业发展区域布局,提升产业国际竞争力,促进中部地区经济崛起的一项重要战略部署。皖江城市带承接产业转移示范区包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、滁州、宣城市,以及六安市金安区和舒城县。2014年示范区内土地面积占全省的54.25%,人口占全省的44.64%,从业人员占全省的44.9%,生产总值占全省的67.28%。皖江城市带承接产业转移示范区的设立对安徽省的产业结构转型升级、加快企业自主创新,深化高等教育改革、转变人才培养模式,促进大学生就业、创业都将起到积极的导向作用,所以,笔者认为立足于皖江城市带承接产业转移的背景分析安徽省产业转型、教育转型与大学生就业的关系更具现实意义。笔者选取《安徽统计年鉴》[1]相应年份数据为样本,研究安徽省产业结构转型升级、高等教育专业结构调整与大学生就业之间的内在联系。

一、产业转移背景下安徽省产业结构调整与大学生就业的变化趋势

(一)安徽省产业结构演变的特征与趋势

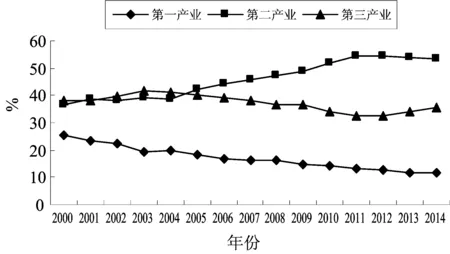

安徽省三次产业产值占总GDP的比重及其贡献率的变化反映了产业结构的演变趋势。图1揭示了2000—2014年安徽省三次产业GDP构成的演变趋势。

图1 安徽省三次产业GDP构成演变趋势资料来源:根据《安徽统计年鉴》历年数据整理。

由图1可知,第一产业GDP的比重下降趋势明显,第二产业GDP的比重则保持了较快的增长势头,第三产业GDP的比重虽有所波动,但总体呈现增长趋势。

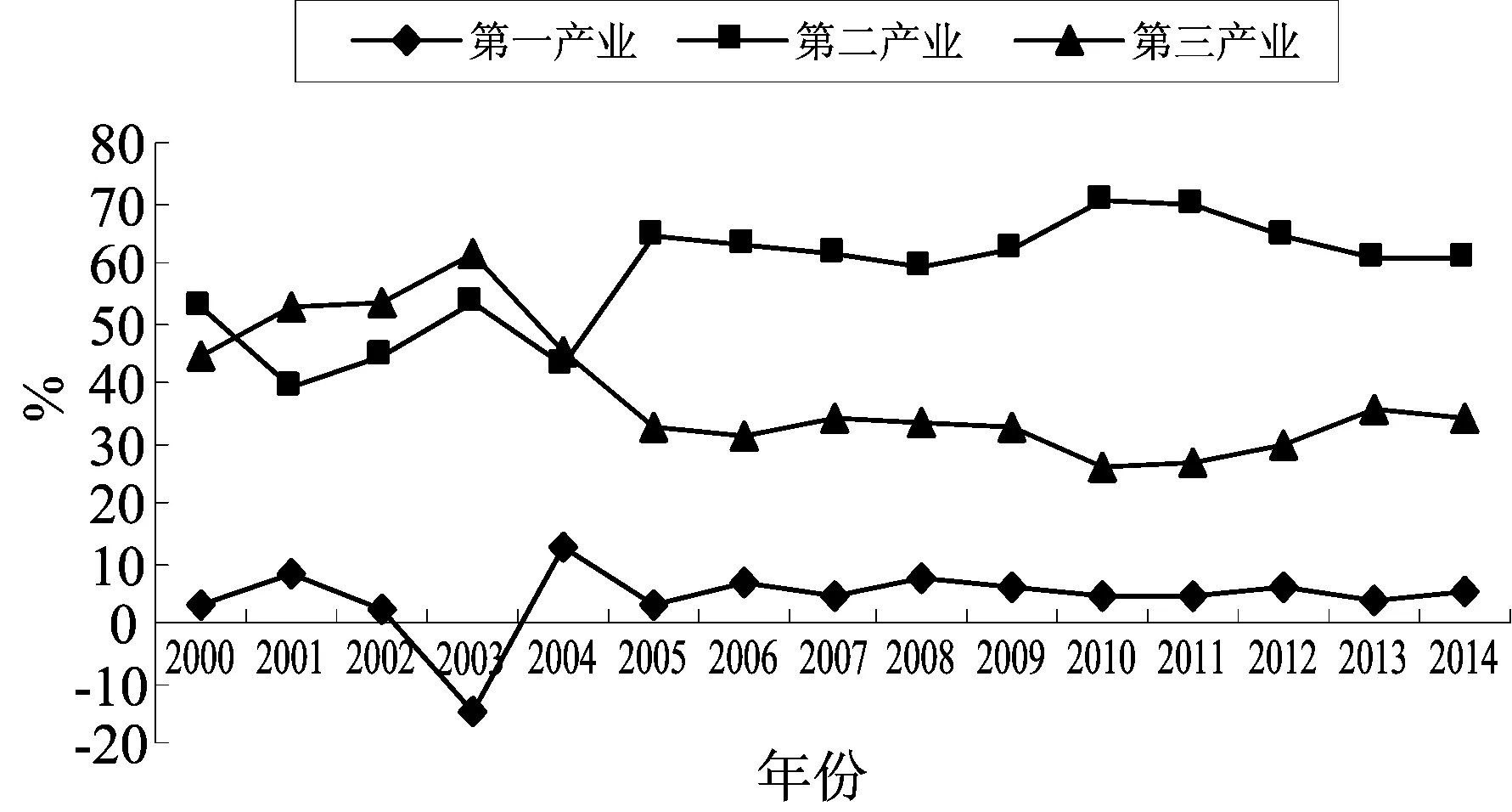

图2揭示了2000—2014年安徽省三次产业对GDP增长的贡献率演变趋势。

图2 安徽省三次产业贡献率演变趋势资料来源:根据《安徽统计年鉴》历年数据整理。

由图2可以知,第二产业贡献率最大,但有波动,第一产业贡献率最小,总体上比较平稳,2010年以来第三产业贡献率呈稳步回升趋势。安徽省三次产业结构由2000年“三、二、一”到2014年形成了“二、三、一”的产业格局,产业结构不断趋于合理化。

(二)安徽省产业结构演变对大学生就业的影响

研究表明,从就业人员结构上看,技术从业人员所占行业就业总量比重的增长与大学生就业呈正向变动的关系[2]。为揭示安徽省产业结构演变与大学生就业之间的相互关联性,笔者分析了2005—2014年安徽省19个行业中专业技术人员占从业人员比重的变化情况,反映了不同行业对吸纳大学生就业能力的变化趋势(见表1)。

表1数据显示,在19个行业中,专业技术人员占从业人员比重处于上升的行业有:制造业,建筑业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,科学研究和技术服务业,其他服务业,卫生和社会工作等7个行业,说明这些行业吸纳大学生就业能力较强。农、林、牧、渔业,采矿业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,教育,文化、体育和娱乐业等7个行业中专业技术人员占从业人员比重处于下降态势,说明这些行业对大学生的需求减少。其他行业中专业技术人员占从业人员比重处于则处于相对稳定状态,但在个别年份出现较大波动。

二、产业转移背景下安徽省高校转型发展与大学生就业的关系

现代企业的核心竞争力关键在人才的竞争,产业结构转型升级离不开高校的人才供给,同时,产业结构转型升级也为高校人才培养模式改革确立了市场导向。因此,在产业转移的大背景下,安徽高校要立足社会人才需求的新变化推进教育的转型发展,为安徽产业结构转型升级提供智力支持,实现经济增长与就业增长的同步发展。

(一)安徽省高等教育规模和层次结构的变化

高校扩招是适应我国经济快速发展的必然产物,安徽省的高等教育也实现了跨越式发展,1998年安徽省普通高等学校为34所,2014年达到107所。

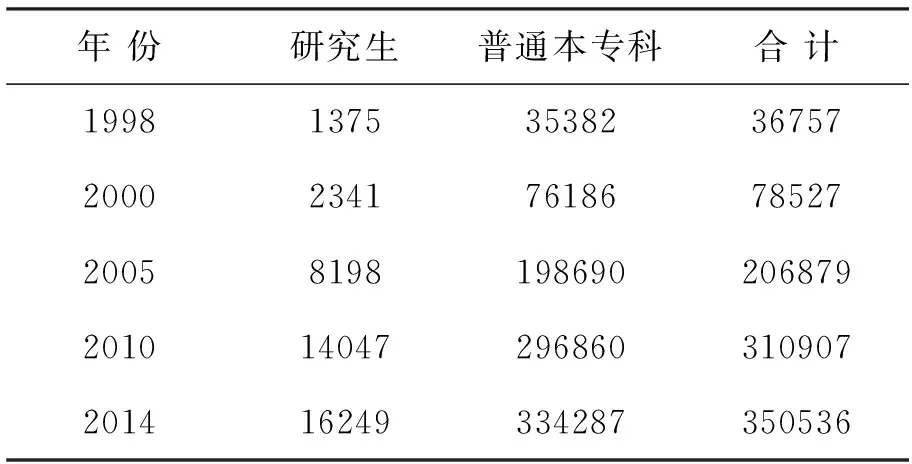

从教育规模看,1998年安徽省普通高等教育招生总规模为36 757人,到2014年增长为350 536人,相当于1998年的9.5倍。研究生和普通本、专科生招生规模则分别增长了10.8倍和8.4倍(见表2)。

表1 安徽省城镇非私营单位专业技术人员占从业人员比重(单位:%)

资料来源:根据《安徽统计年鉴》历年数据计算整理得出。

表2 安徽省高等教育招生规模变动情况(单位:人)

资料来源:根据《安徽统计年鉴》历年数据整理得出。

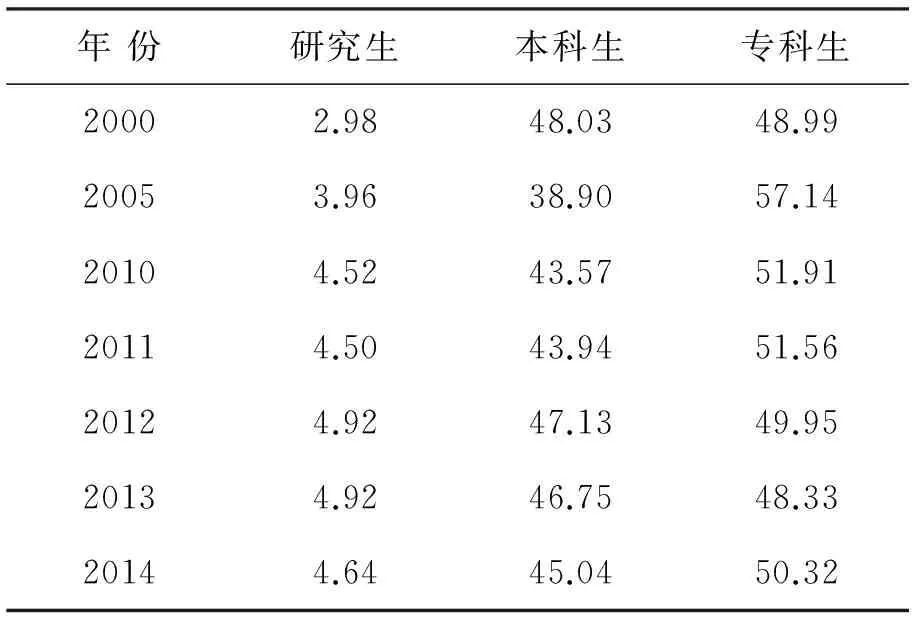

从教育层次看,2000年安徽省普通高等教育招生研究生只占2.98%,到2014年达到4.64%,本、专科生招生呈相互消长的关系,但专科生招生比重高于本科生。培养层次结构中心的上移和专科生比重的上升,适应了产业转移背景下产业结构升级对高层次人才和应用型人才的需求趋势(见表3)。

(二)安徽省高等教育学科专业结构的变化

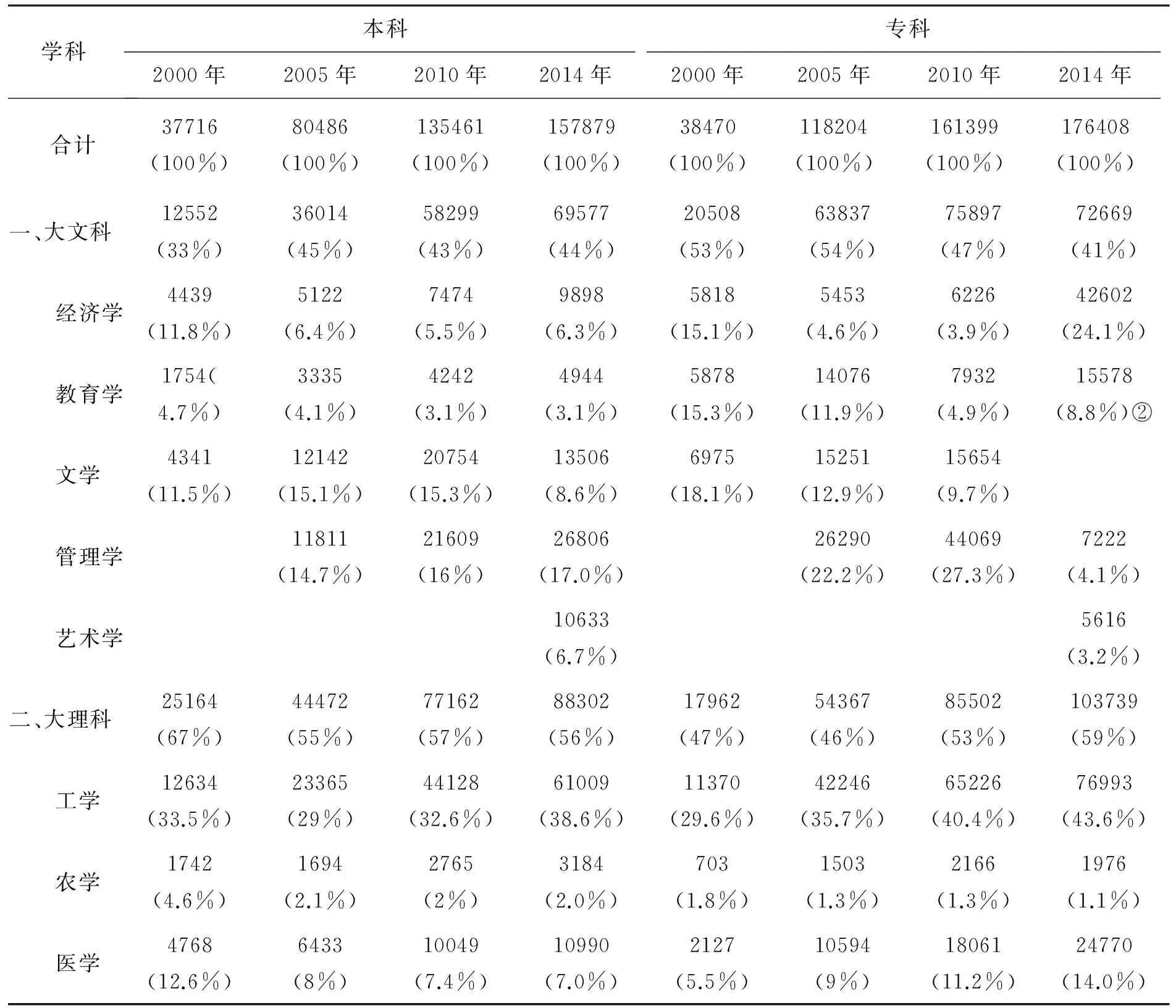

安徽省高等教育学科结构的变化反映出大学生就业市场的情况,由表4可知,从学科结构看,2000年安徽省本科生招生大文科专业与大理科专业①招生数之比为33:67,到2014年两者的比例变为44:56,大文科专业招生数在总招生数中所占比重上升了11个百分点。而专科生招生大文科专业与大理科专业招生数之比则由2000年的53:47下降到2014年的41:59,大文科专业招生数在总招生数中所占比重下降了12个百分点。

表3 安徽省高等教育招生层次结构变动情况(单位:%)

资料来源:根据《安徽统计年鉴》历年数据计算得出。

从学科招生人数看,从2000年到2014年大文科专业本科生招生数增长了4.5倍,其中管理学自2001年开始招生到2014年增长了4.2倍,其次为艺术学和文学也保持了较快的增长;而大理科专业本科生招生数只增长了2.5倍,增长较快的工学也只增长了3.8倍。大文科专业专科生招生数从2000年到2014年只增长了2.5倍,相反,大理科专业专科生招生数则增长了4.7倍,其中医学招生数增长了10.6倍。

从学科招生人数比重看,本科生招生,工学从2000年的33.5%增长到2014年的38.6%,其他学科招生人数比重则呈现不同程度的下降,管理学和艺术学分别从2011年和2013年招生,其在2014年招生人数中的比重分别为17.0%和6.7%。专科生招生,工学从2000年的29.6%增长到2014年的43.6%,医学从5.5%增长到14.0%,经济学从15.1%增长到24.1%。

表4 安徽省高等教育招生学科结构变动情况(单位:人)

资料来源:根据《安徽统计年鉴》历年数据计算整理得出。

上述情况反映出近十多年来安徽省普通高等学校招生学科专业比例的变化对大学就业也产生了影响,在就业市场上,大文科毕业生就业困难程度普遍高于大理科专业毕业生。根据麦可思研究院所做的调查,2015年本科生就业12个红黄牌专业中,大文科专业占了9个,7个绿牌专业全部为工科专业[3]。2015年高职高专生就业10个红黄牌专业中,大文科专业占了8个,6个绿牌专业全部为工科专业[4]。从表4可以看出,2010年以来,安徽省本、专科招生中红黄牌专业招生的人数和比重均显著下降,而适应第二产业和第三产业发展需求的专业则呈明显上升趋势。

三、产业转移背景下促进安徽省大学生就业的对策

前述研究表明,安徽省高校专业结构调整滞后于产业结构的转型发展,使大学生就业的结构性失业矛盾加剧。大学生就业与产业结构转型、高等教育专业结构调整之间存在着积极的互动关系,科学的高等教育专业结构设置能更好地促进产业结构转型和产业技术进步,产业结构转型带动的技术进步必然对高等教育人才供给结构进行适应性调整[5]。

(一)政府以体制创新促进大学生就业

政府的体制创新体现在制定产业政策的全局性、推进教育改革的前瞻性、实施就业政策的系统性。产业发展政策既要立足于承接产业转移的区位优势,又要考虑现实的产业构成和资源禀赋特征,逐步优化三次产业构成,调整第一产业,提高第二产业,培育第三产业,增强第二、第三产业对大学生就业的吸纳能力。教育改革遵循政府引导、以高校为主体、以市场为导向,控制招生数量、保证教育质量,实施各级各类学校差异化发展,建立专业预警机制,加快地方应用型本科高校的转型发展,加强职业院校技能型人才的培养。切实完善大学生就业、创业服务体系建设。

(二)企业以产业转型升级吸引大学生就业

产业结构的转型升级既为大学生创造了新的就业渠道,也不可避免地加剧大学生的结构性失业。产业结构转型升级的长期趋势将增加对大学生的需求,企业应抓住全球产业分工的发展机遇,树立自主创新意识、竞争意识,引入现代经营管理模式,加大对高级专业技术人才的引进力度,通过与高校、科研院所开展产学研合作基地建设、订单式人才培养、员工技术培训等深化校企合作,不断提升企业的核心竞争力。皖江城市带承接产业转移示范区设立以来,安徽省第二产业的集群和集聚效应明显,要充分发挥既有的在冶金、汽车及零部件、建材、家电、化工等产业集群优势,优化产业功能区建设,加快对传统产业的改造升级,实现经济增长与就业增长的同步发展。

(三)高校以教育转型发展助推大学生就业

高校的教育转型体现在学校发展定位、教育理念、教育模式和教育方法的转变。一是转变学校发展定位,高校要以服务地方经济发展作为转型的宗旨,认真研究皖江城市带产业转移背景下产业结构调整对人才需求的变化,及时调整、优化学科专业培养结构,避免专业的重复建设,淘汰与市场需求不适应的专业,加强特色专业建设,在充分市场调研的基础上,增设与新兴产业相关的专业。二是转变教育理念,高校要完成从教育管理者到教育服务者的角色转换,把提高学生的就业能力贯穿于教育、教学过程的始终,突出应用型、技能型人才的培养。三是转变教育模式和教育方法,根据社会需求的变化调整人才培养方案和教育方法,加强学生实习、实训环节的实践教学,完善大学生就业、创业教育体系,不断提高大学生的创业、创新精神。

(四)大学生个人以注重能力培养提升就业

大学生就业难固然有高等教育模式、教学内容等滞后于产业结构调整所造成的结构性失业,也有大学生个人就业期望值过高、就业能力不强等自身原因。大学生要结合专业及自身特点,及早、合理地做好职业生涯规划,密切关注行业动态与就业形势,增强自主择业、自主创业的意识与能力[6]。大学生要从“要我学”到“我要学”的思想转变,提高学习的积极性和主动性,把职业生涯规划与专业学习相结合、理论学习与实践学习相结合、课堂学习和课外学习相结合,以专业学习为基础、能力提升为抓手、市场需求为导向,注重综合素质的培养,树立科学的就业观念,确立理性的就业预期,提高在就业市场上的竞争力。

注释:

①本文将哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等学科专业归为大文科专业,将理学、工学、农学、医学等学科专业归为大理科专业。

②此数据为文化教育大类招生人数。

[1] 安徽省统计局.安徽统计年鉴(1999—2015)[M].北京:中国统计出版社,1999-2015.

[2] 李斌.中国产业结构转换与大学生就业关联性研究[J].中国人口科学,2009(2):34-43,111.

[3] 麦可思研究院.中国本科生就业报告(2015)[M].北京:社会科学文献出版社,2015:98.

[4] 麦可思研究院.中国高职高专生就业报告(2015)[M].北京:社会科学文献出版社,2015:100.

[5] 马廷奇.产业结构转型、专业结构调整与大学生就业促进[J].中国高等教育,2013(15—16):56-59.

[6] 刘颖,兰亚明.大学生就业“量”与“质”的关系问题探讨[J].中国青年研究,2013(12):94-97,101.

Industrial Transformation, Educational Transformation and Employment of College Students: A Study Based on Background Analysis of Industrial Transfer of Wanjiang City Belt

WANG Jun

(Department of Student Affairs, Chaohu University, Chaohu 238000, China)

The establishment of Industrial Transfer Demonstration Zone of Wanjiang City Belt in January of 2010 provides a historical opportunity for the transformation and development of industry in Anhui Province. But incoordination between upgrading of industrial structure and adjustment of specialty structure in Higher Education increases the risks of structural unemployment among college students. Therefore, it is of theoretical and practical significance to study the interrelations among and coping strategies for industrial transformation, educational transformation and employment of college students.

industrial transfer; industrial structure; employment structure; higher education reform; employment of college students

2016-04-29

2015年度安徽高校人文社会科学研究重点项目(SK2015A419:《产业转型与大学生就业问题研究——基于皖江城市带产业转移的背景分析》)

汪军(1971-),男,安徽庐江人,巢湖学院学工部讲师,高级创业指导师,硕士。

G64

A

1009-2463 (2016)04-0105-05