基层医生糖尿病防治全攻略(下)

2016-08-23纪立农陈莉明郭晓蕙郭立新陆菊明孙子林邹大进高蕾莉谷伟军李昂叶秀利郑妙艳张任飞张征胡大一陈璐璐冯波郭启煜姬秋和匡洪宇李彩萍李成江李红云南李红浙江刘建英刘静柳洁李焱刘煜马建华潘天荣彭永德冉兴无单忠艳田浩明宋光耀王新军肖常青徐焱成许樟荣杨立勇阎胜利曾龙驿赵志刚周智广周翔海

纪立农 陈莉明 郭晓蕙 郭立新 陆菊明 孙子林 邹大进 高蕾莉 谷伟军 李昂 叶秀利 郑妙艳 张任飞 张征 胡大一陈璐璐 冯波 郭启煜 姬秋和 匡洪宇 李彩萍 李成江 李红(云南) 李红(浙江) 刘建英 刘静 柳洁 李焱 刘煜马建华 潘天荣 彭永德 冉兴无 单忠艳 田浩明 宋光耀 王新军 肖常青 徐焱成 许樟荣 杨立勇 阎胜利 曾龙驿 赵志刚 周智广 周翔海

基层医生糖尿病防治全攻略(下)

纪立农 陈莉明 郭晓蕙 郭立新 陆菊明 孙子林 邹大进 高蕾莉 谷伟军 李昂 叶秀利 郑妙艳 张任飞 张征 胡大一陈璐璐 冯波 郭启煜 姬秋和 匡洪宇 李彩萍 李成江 李红(云南) 李红(浙江) 刘建英 刘静 柳洁 李焱 刘煜马建华 潘天荣 彭永德 冉兴无 单忠艳 田浩明 宋光耀 王新军 肖常青 徐焱成 许樟荣 杨立勇 阎胜利 曾龙驿 赵志刚 周智广 周翔海

【编者按】2015年,本刊主编、北京大学人民医院纪立农教授牵头组织全国40余位糖尿病专家编撰了《中国慢性疾病防治基层医生诊疗手册(糖尿病分册)》,旨在提高基层医院糖尿病的综合管理能力。该《糖尿病分册》内容涵盖了糖尿病的诊断和预防、血糖监测、常用口服降糖药物、胰岛素、糖尿病并发症、心血管危险因素控制、糖尿病教育、住院患者血糖管理等内容,让基层医生能够系统地掌握糖尿病的预防和综合管理。

糖尿病并发症

糖尿病急性并发症

糖尿病急性并发症是指糖尿病患者由于病情控制不佳所出现的急性代谢紊乱。常见的糖尿病急性并发症有糖尿病酮症酸中毒(DKA)、高血糖高渗综合征(HHS),以及在糖尿病治疗过程中出现的乳酸性酸中毒和严重低血糖。如血糖<3.9mmol/L(70mgdl)或>16.7mmol/L(300mg/dl),尤其是伴有精神、神经症状时需提高警惕,注意防范急性并发症发生的可能。每种并发症发生原因不同,病程演变各异。

1.DKA

(1)概述:DKA是由于胰岛素不足和升糖激素不适当升高引起的糖、脂肪和蛋白质代谢严重紊乱,临床以高血糖、高血酮和代谢性酸中毒为主要表现。DKA常见于1型糖尿病(T1DM)患者,2型糖尿病(T2DM)亦可发生,常见的诱因有急性感染、胰岛素不适当减量或突然中断治疗、饮食不当、胃肠疾病、脑卒中、心肌梗死、创伤、手术、妊娠、分娩、精神刺激等。

(2)临床特征和诊断标准:DKA分为轻度、中度和重度。仅有酮症而无酸中毒称为糖尿病酮症;轻、中度DKA除酮症外,还有轻至中度酸中毒;重度DKA是指酸中毒伴意识障碍(DKA昏迷),或虽无意识障碍,但HCO3-低于10mmol/L。DKA主要表现有多尿、烦渴多饮和乏力症状加重。失代偿阶段出现食欲减退、恶心、呕吐,常伴头痛、烦躁、嗜睡等症状,呼吸深快,呼气中有烂苹果味(丙酮气味);病情进一步发展,出现尿量减少、皮肤黏膜干燥、眼球下陷、脉快而弱、血压下降、四肢厥冷;晚期各种反射迟钝甚至消失,昏迷。对昏迷、酸中毒、失水、休克患者,要想到DKA的可能性。如尿糖和酮体阳性伴血糖增高,血pH 和/或二氧化碳结合力降低,无论有无糖尿病病史,都可诊断为DKA。

(3)治疗原则:对单纯酮症者,仅需补充液体和胰岛素治疗,持续到酮体消失。

①补液:首先补生理盐水,血糖下降至13.9mmol/ L(250mg/dl)改为5%葡萄糖或糖盐水,按3~4g葡萄糖∶1U胰岛素加入。补液总量按原体重的10%估计,先快后慢。无心力衰竭者开始2h内输入1000~2000ml,以后根据血压、心率、每小时尿量及周围循环状况决定输液量和输液速度,3~6h再输入1000~2000ml。第一个24h输液总量4000~6000ml。低血压和休克者可输入胶体溶液,同时抗休克治疗。老年或心力衰竭患者在监测中心静脉压下调节输液速度及输液量。

②胰岛素:一般采用小剂量胰岛素持续静脉滴注给药方案,以0.1U/(kg·h)开始,如在第1h内血糖下降不明显,且脱水已基本纠正,胰岛素剂量可加倍。每1~2h测定血糖,根据情况调整胰岛素用量。当血糖降至13.9mmol/L时,胰岛素剂量减至0.05~0.10U/ (kg·h)。

③纠正电解质紊乱和酸中毒:在开始胰岛素及补液治疗后,患者尿量正常,血钾低于5.2mmol/L即可静脉补钾。治疗前已有低钾血症,尿量≥40ml/h时,在胰岛素及补液治疗的同时必须补钾。严重低钾血症(<3.3mmol/L)可危及生命,此时应立即补钾,以免发生心律失常、心脏骤停和呼吸肌麻痹。pH6.9以下时,应考虑适当补碱,直到上升至7.0以上。

此外,还需去除诱因和治疗并发症,如休克、感染、心力衰竭、心律失常、脑水肿和肾衰竭等。保持良好的血糖水平,预防和及时治疗感染及其他诱因,加强糖尿病教育,增强糖尿病患者和家属对DKA的认识,是预防DKA的主要措施,并有利于本病的早期诊断和治疗。

2.HHS

(1)概述:HHS也称糖尿病非酮症性高渗性昏迷,是糖尿病的严重急性并发症之一。临床特征为严重高血糖,但无明显DKA;血浆渗透压升高{可直接测定渗透压水平或通过生化指标计算[有效渗透压=2 (Na++K+)+血糖]};严重脱水和意识障碍。高血糖导致渗透性利尿引起脱水,GFR下降,尿糖随之减少,肾脏排泄葡萄糖下降,高血糖和高渗透压进一步加重。高渗透压造成细胞脱水,当影响到中枢神经系统时引起意识障碍。HHS发生率低于DKA,但其预后不良,死亡率高达50%以上。

(2)诱因:一切引起血糖明显升高的因素均可诱发HHS,如各种急性感染和应激(心肌梗死、脑血管意外和大手术等);各种引起血糖增高的药物,如糖皮质激素、苯妥英钠和心得安等,尤其是利尿剂(减少血容量导致血液浓缩,氢氯噻嗪和速尿等抑制胰岛素释放和降低胰岛素敏感性);糖或钠摄入过多;影响糖代谢的内分泌疾病,如甲状腺功能亢进、肢端肥大症等。另外,引起失水、脱水的因素也可能导致本病,如摄入量不足(饥饿、限制饮食或呕吐、腹泻,特别是老年人由于其渴感中枢不敏感,水摄入量少);高血压患者应用利尿剂不当导致血容量下降;因其他疾病导致脱水的,如烧伤或透析治疗、肾功能不全及尿毒症等。

(3)临床特征和诊断标准:血糖≥33.3mmol/L;有效血浆渗透压≥320mOsm/L;HCO3-≥18mmol/ L,或pH≥7.30;尿糖呈强阳性,而尿酮阴性或为弱阳性。

(4)治疗原则:包括积极补液,纠正脱水;小剂量胰岛素静脉输注控制血糖;纠正水电解质和酸碱失衡;以及去除诱因治疗并发症。补液原则为先补充等渗溶液,已有休克应补充生理盐水和适量胶体溶液。早期不宜应用5%葡萄糖液或5%葡萄糖盐水。血糖降至16.7mmol/L(300mg/dl)时输入5%葡萄糖液并加普通胰岛素。输液总量按原体重的10%估算,开始2h内输入1000~2000ml,12h输入总量的1/2+当日尿液量,其余在24h内输入。监测血糖、电解质、尿量、心功能和中心静脉压。胰岛素治疗原则与DKA相同,所需剂量较小,不宜使血糖降得太快。血糖降至16.7mmol/L,有效血浆渗透压<330mOsm/L时转为第二阶段治疗。此时静脉补液中应加入葡萄糖,调整胰岛素给药速度及葡萄糖浓度以维持血糖值13.9~16.7mmol/L。血钠低于正常者输入5%糖盐水。补钾同DKA治疗。纠正原发病治疗。

3.乳酸性酸中毒

(1)概述:乳酸是糖代谢的中间产物,当人体缺氧时,丙酮酸氧化不足,即还原为乳酸。各种原因引起血乳酸水平升高(≥5.0mmol/L)并导致pH降低,均称为乳酸性酸中毒。糖尿病合并乳酸性酸中毒的发生率较低,但死亡率高,大多发生在伴有肝肾功能不全或慢性心功能不全等缺氧性疾病的糖尿病患者,尤其是使用苯乙双胍的患者(目前临床已基本不使用苯乙双胍)。轻症患者可仅有恶心、腹痛、食欲下降、头昏、嗜睡和呼吸稍快等症状;病情较重或严重者可见恶心、呕吐、头痛、头昏、全身酸软、口唇发绀、低血压、体温低、脉搏减弱、心率快、脱水、呼吸深大、意识障碍、四肢反射减弱、瞳孔扩大、深度昏迷或休克。化验检查提示明显酸中毒,但血、尿酮体可不升高,血乳酸水平升高。

(2)预防及治疗原则:预防乳酸性酸中毒,首先要避免易感因素。①严格掌握双胍类药物的适应证,有肝肾功能不全、缺氧性疾病及一般情况差者忌用双胍类。二甲双胍引起乳酸性酸中毒的发生率低于苯乙双胍,因此建议尽可能选用二甲双胍(目前临床已基本不使用苯乙双胍);②使用双胍类者在遇到危重症时应暂停用药,改用胰岛素治疗。

乳酸性酸中毒死亡率极高,应积极抢救。治疗包括去除诱因,补液,扩容,纠正酸碱平衡紊乱、脱水和休克。必要时透析治疗。基本治疗:①迅速纠正脱水,补液扩容可改善组织灌注,纠正休克,利尿排酸,补充生理盐水以维持足够的心输出量与组织灌注。补液量要根据患者的脱水情况、心肺功能等情况;②纠正酸中毒,根据情况确定补充碳酸氢钠;③纠正电解质紊乱,根据酸中毒情况、尿量和血钾高低酌情补钾;④监测血乳酸,乳酸浓度和病情预后成反比,乳酸越高死亡率越高,需检测血乳酸情况,及时调整;⑤如患者有严重心肾疾病,酸中毒明显,如尤其是因苯乙双胍引起的乳酸性酸中毒,可进行透析;⑥对症治疗、去除诱因、控制感染、改善心肾功能、停止使用引起乳酸酸中毒的药物。

4.低血糖

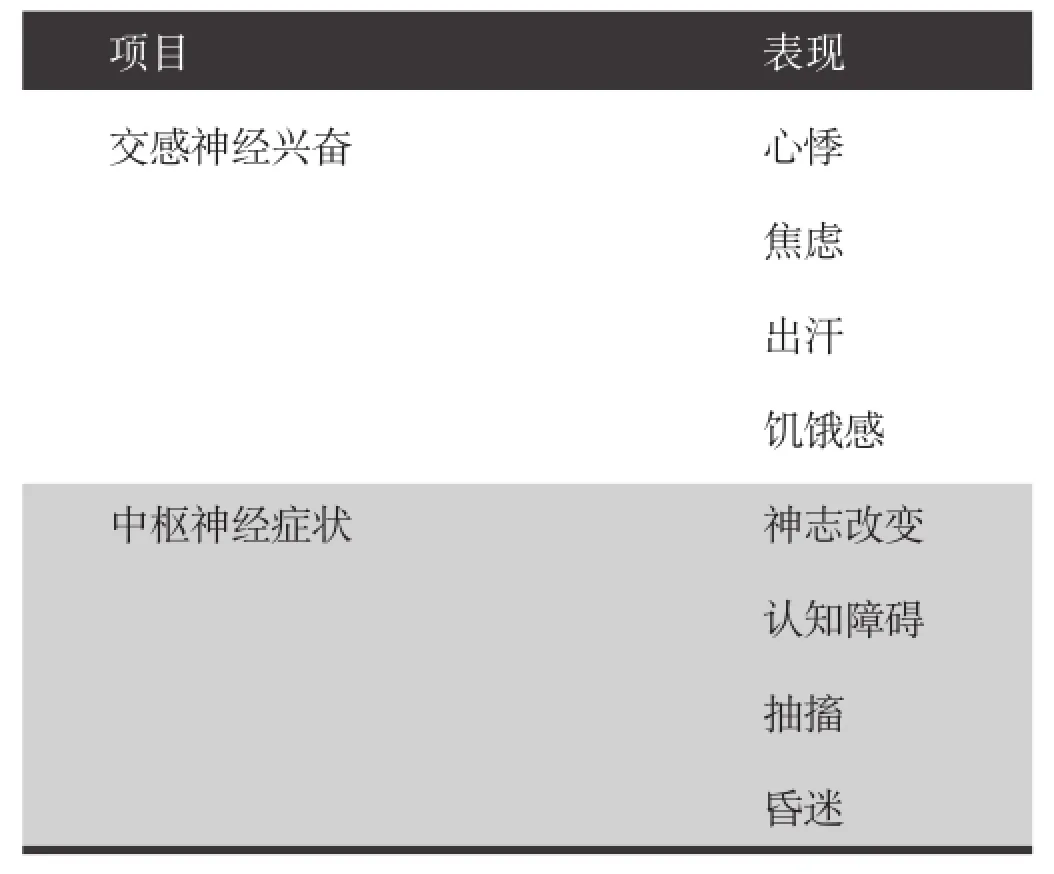

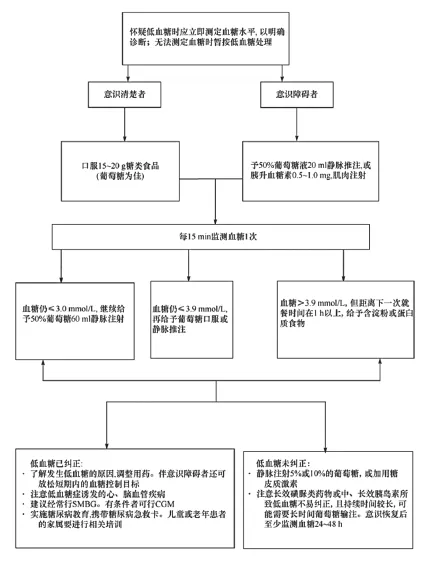

低血糖是由多种原因引起的血糖浓度低于正常值的状态,非糖尿病患者低血糖症的诊断标准为血糖<2.8mmol/L,而接受降糖药物治疗的糖尿病患者低血糖诊断标准为≤3.9mmol/L。在糖尿病治疗中,尤其是应用磺脲类药物或胰岛素治疗的患者出现的任何不可解释的现象均要排除低血糖。低血糖的临床表现见表13,低血糖诊治流程见图4。

表13 低血糖临床表现

糖尿病慢性并发症

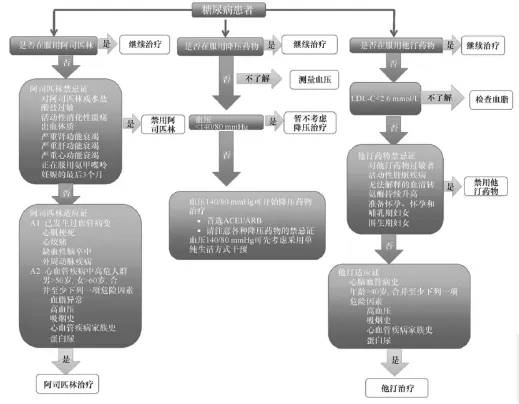

糖尿病是一种慢性疾病,可造成机体环境紊乱,这种不完善的环境使体内的代谢、激素和生理过程有异于正常人群,突出的表现就是高胰岛素血症、高血糖、高血脂和血液流变异常,这些异常就构成了糖尿病慢性并发症的“土壤”,可改变多个器官的功能和形态。糖尿病常见的慢性并发症包括糖尿病大血管并发症(冠心病、脑血管病变、下肢动脉病变、肾动脉病变等),糖尿病微血管并发症[慢性肾脏疾病(CKD)、糖尿病视网膜病变(DR)、糖尿病周围神经病变(DPN)],糖尿病皮肤病变,感染,糖尿病足等。T2DM降脂、降压、抗血小板治疗的筛查和临床决策路径见图5。

图4 低血糖诊治流程

1.糖尿病合并心脑血管疾病

(1)筛查:糖尿病确诊以后,至少应每年评估心脑血管病变的危险因素,包括心脑血管现病史及既往史,年龄,危险因素(吸烟、高血脂、高血压、家族史和肥胖),肾脏损害,房颤,心电图等。

(2)生活方式管理:以低碳水化合物、低脂肪饮食为主,以减少总热量摄入、改善IR、减低体重并降低血糖水平;适量运动,控制体重;戒烟限酒;保持良好的心态。

(3)血糖管理:对不同年龄段、不同疾病情况的患者进行分层管理。糖尿病高危状态者,包括IFG和/或IGT,以饮食控制、合理运动与降低体重为核心的生活方式干预应作为基本的治疗措施;对于不能坚持有效的治疗生活方式改善,或虽经改善生活方式仍不能满意控制血糖者,可考虑应用药物干预。

(4)血压管理:血压控制目标为140/80mmHg以下。生活方式干预是控制血压的重要手段,对于降压药物的选择,应综合考虑疗效、心肾保护作用、安全性、依从性及对代谢的影响等因素。

(5)血脂管理:T2DM常见的血脂异常是TG升高及HDL-C降低,在进行调脂治疗时,应以降低LDL-C为首要的治疗目标。

(6)抗血小板治疗:在无禁忌证的情况下,有心、脑血管病史或高危因素者应进行抗血小板治疗。长期服用阿司匹林的最佳剂量为75~150mg/d。

2.CKD

(1)CKD分期及各期特点:CKD为慢性肾脏病的一种重要类型,对其应计算eGFR。目前,常用的计算公式为肾脏病膳食改良试验(MDRD),即eGFR[ml/ (min·1.73m2]=170×Scr(mg/dl)-0.999×年龄-0.176×BUN(mg/dl)-0.170×血清白蛋白(g/dl)0.318(女性×0.762)或Cockcroft-Gault(C-G)公式,即GFR=(140-年龄)×体重(kg)×1.23/Scr (μmol/L)(女性×0.85) 。CKD分期及临床特征见表14。

图5 T2DM降脂、降压、抗血小板治疗的筛查和临床决策路径

以下情况应考虑非CKD:糖尿病病程较短;单纯肾源性血尿或蛋白尿伴血尿;短期内肾功能迅速恶化;不伴DR;突然出现水肿和大量蛋白尿而肾功能正常;肾小管功能减退;合并明显的异常管型。肾穿刺病理检查可协助鉴别。

(2)CKD治疗措施:①改变生活方式,如合理控制体重、糖尿病饮食、戒烟及适当运动等。②临床糖尿病肾病期时应实施低蛋白饮食治疗,肾功能正常的患者饮食蛋白(以优质蛋白为主)摄入量0.8g/ (kg·d);GFR下降后,饮食蛋白摄入量0.6~0.8 g/(kg·d);蛋白摄入量≤0.6g/(kg·d),应适当补充复方α-酮酸制剂。③肾功能不全者可优先选择从肾脏排泄较少的降糖药,严重肾功能不全患者应采用胰岛素治疗,宜选用短效胰岛素,以减少低血糖的发生(见常用口服降糖药物章节)。④>18岁的非妊娠患者血压应控制在140/80mmHg以下。降压药首选ACEI或ARB,血压控制不佳者可加用其他降压药物。⑤纠正血脂异常。⑥肾脏病变早期阶段(微量白蛋白尿期),不论有无高血压,首选RAS系统抑制剂(ACEI或ARB类药物)以减少尿白蛋白,因该类药物可导致短期GFR下降,在开始使用这些药物的前1~2周内检测Scr和血钾浓度。不推荐Scr>3mg/dl和高血钾的肾病患者应用RAS系统抑制剂。⑦一般GFR降至15~20ml/ (min·1.73m2)或Scr>442μmol/L时应积极准备透析治疗或行肾移植或胰-肾联合移植。

表14 CKD分期及临床特征

(3)微量白蛋白尿的诊断及尿白蛋白影响因素:监测尿微量白蛋白最简单的方法是测定晨尿或随机尿UACR,如结果异常,则应在3个月内重复检测以明确诊断。如3次结果中有2次升高(UACR≥3mg/ mmol),排除感染等其他影响因素后,即可诊断为微量白蛋白尿。24h内运动、感染、心力衰竭、显著高血糖及显著高血压可能使UAER升高,应注意排除干扰因素。

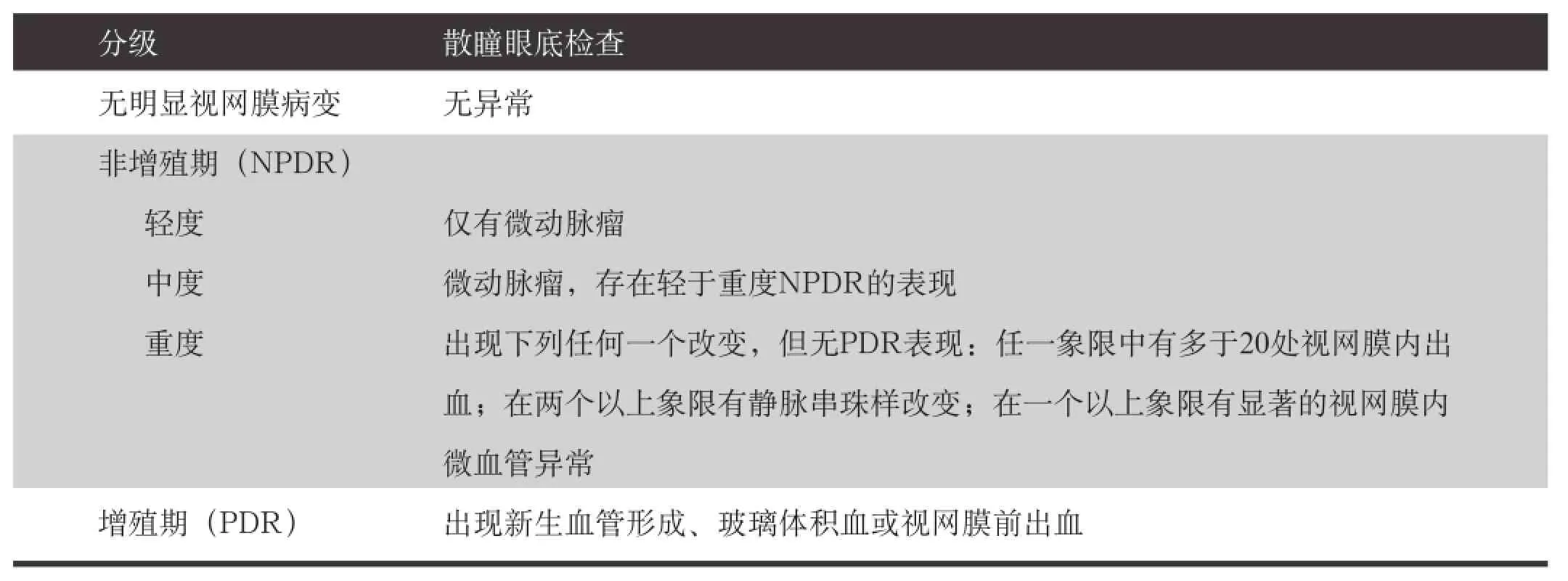

表15 DR国际临床分级标准(2002年)

3.DR

(1)DR国际临床分级标准(表15)

(2)DR的治疗措施:良好的控制血糖、血压和血脂可预防或延缓DR进展。出现突发失明或视网膜脱离者;伴任何程度的黄斑水肿,NPDR重度或PDR患者应转诊至眼科进行治疗。

①药物治疗:原则上应首先将血糖控制到正常或接近正常水平,减少血糖波动。对于血脂偏高和视网膜黄斑区及其周围有环形硬性渗出的糖尿病患者,应摄取低脂饮食,并应用降血脂药物,尽量使血脂达标。当高血压得到控制时,荧光渗漏显著减轻,故应对糖尿病合并高血压病的患者控制血压。使用改善微循环类药物,如羟基苯磺酸钙,对导致DR的“三高”因素,即毛细血管高通透性、血液高黏滞性和血小板高活性有明显的抑制和逆转作用。防止血栓形成,如阿司匹林可抑制血栓素和前列腺素代谢产物生成,抑制血小板凝集,对微血栓形成有一定的预防作用,存在视网膜大量出血时不宜使用阿司匹林。

②光凝治疗:激光治疗被认为是治疗DR的有效方法。临床证明,光凝治疗在两方面对该病的发病过程有有益作用,其一是使新生血管退化并阻止其再生,其二是减少黄斑水肿。光凝治疗前须有完整清晰的眼底照相和眼底荧光血管造影资料,详细了解病情和病变位置。光凝后应作定期随诊和复查,了解疗效。如有新的病变出现,可考虑追加光凝治疗。

③冷凝治疗:冷凝主要用于不适合做光凝治疗的患者或光凝治疗的补充疗法,如患者有屈光间质混浊或视网膜周边部病变光凝无法治疗。方法是在锯齿缘与血管弓之间作结膜或巩膜表面环状冷凝。

④玻璃体切割术:玻璃体切割术的基本适应证是玻璃体出血及严重的增殖性病变。一般认为,广泛玻璃体出血3个月以上不能自发吸收者需行玻璃体切割术。

4.糖尿病神经病变

糖尿病神经病变可累及中枢神经和周围神经,以后者为常见。糖尿病中枢神经病变是指大脑、小脑、脑干及脊髓的神经元及其神经纤维的损伤。

(1)糖尿病周围神经病变(DPN)分型:

①远端对称性多发性神经病变是DPN最常见的类型。

②近端运动神经病变为一侧下肢近端严重疼痛为多见,可与双侧远端运动神经同时受累,伴迅速进展的肌无力和肌萎缩。是肌肉最常受到累及的类型。

③局灶性单神经病变或称为单神经病变,可累及单颅神经或脊神经。

④非对称性的多发局灶性神经病变,同时累及多个单神经的神经病变称为多灶性单神经病变或非对称性多神经病变。

⑤多发神经根病变最常见为腰段多发神经根病变,主要为L2、L3和L4等高腰段的神经根病变引起的一系列症状。

⑥自主神经病变(DAN)是糖尿病常见的并发症,其可累及心血管、消化、呼吸、泌尿生殖等系统,还可出现体温调节、泌汗异常及神经内分泌障碍。

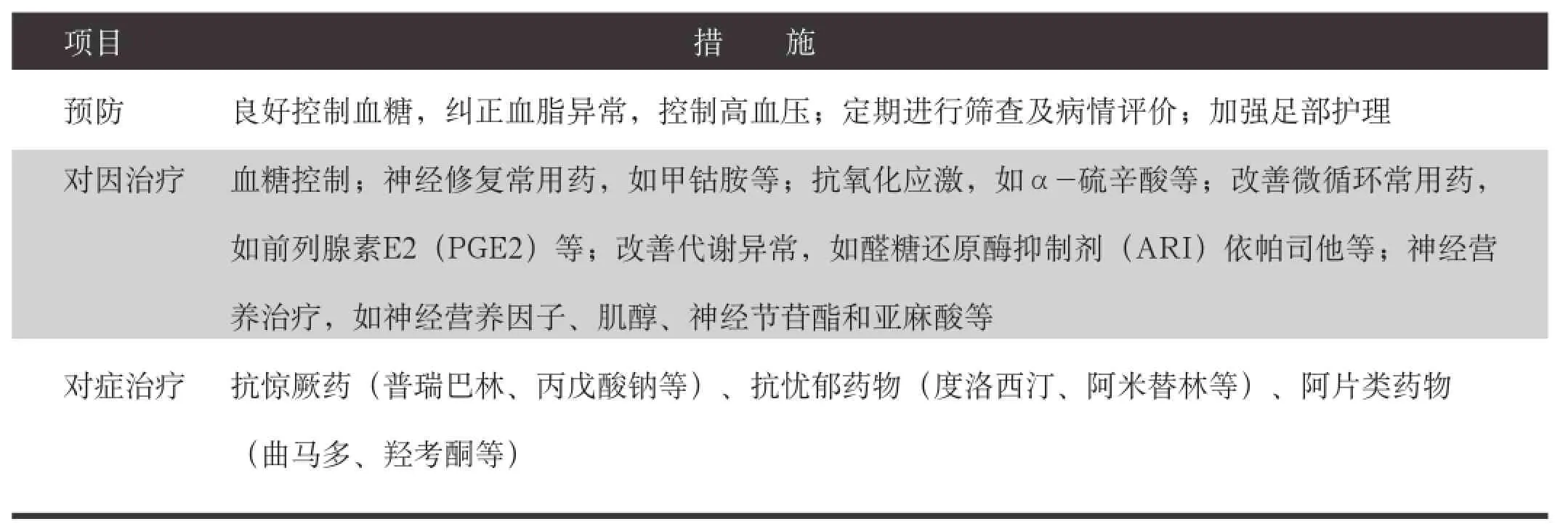

(2)DPN诊断标准与防治(表16)

①诊断标准:明确的糖尿病病史;诊断糖尿病时或之后出现的神经病变;临床症状和体征与DPN表现相符;有临床症状(疼痛、麻木、感觉异常等)者;5项检查(踝反射、针刺痛觉、振动觉、压力觉、温度觉)中任1项异常;无临床症状者,5项检查中任2项异常;排除其他病因引起的神经病变。

②诊断分层:有糖尿病远端对称性多发性神经病变的症状或体征,同时存在神经传导功能异常即可确诊;有糖尿病远端对称性多发性神经病变的症状及1项体征为阳性,或无症状但有2项以上(含2项)体征为阳性可诊断;有糖尿病远端对称性多发性神经病变的症状但无体征或无症状但有1项体征阳性为疑似;无症状和体征,仅存在神经传导功能异常为亚临床。

5.糖尿病下肢血管病变

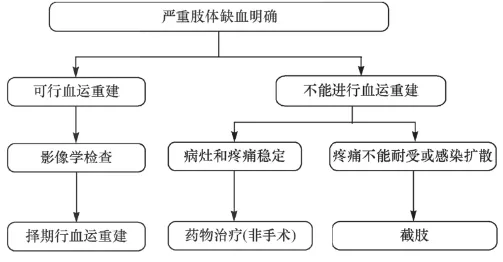

糖尿病下肢血管病变通常是指下肢动脉粥样硬化性病变(LEAD),筛查流程见图6。

(1)诊断:如患者静息踝臂指数(A B I)≤0.90,无论有无下肢不适的症状,均应诊断为LEAD;运动时出现下肢不适且静息ABI≥0.90,如踏车平板试验后ABI下降15%~20%,应诊断为LEAD;如果静息ABI<0.40或踝动脉压<50mmHg或趾动脉压<30mmHg,应诊断为严重肢体缺血(CLI)。

表16 DPN诊断标准与防治

图6 筛查LEAD流程图

图7 LEAD三级预防流程图

(2)治疗:预防全身动脉粥样硬化疾病的进展,预防心血管事件,预防缺血导致的溃疡和肢端坏疽,预防截肢或降低截肢平面,改善间歇性跛行患者的功能状态。LEAD的规范化治疗包括一级预防——防止或延缓LEAD的发生;二级预防——缓解症状,延缓LEAD的进展;三级预防——血循重建,降低截肢和心血管事件的发生(图7)。

6.糖尿病足

(1)预防:糖尿病足治疗困难,但预防则十分有效。应予足部检查,包括足是否有畸形、胼胝、溃疡、皮肤颜色变化;足背动脉和胫后动脉搏动、皮肤温度及有否感觉异常等。如患者足部动脉搏动正常,尼龙丝触觉正常,无足畸形及无明显的慢性并发症,则属于危险因素者,可进行一般的预防教育。预防糖尿病足的关键点为定期检查患者是否存在危险因素;识别危险因素;健康教育;穿着合适的鞋袜;去除和纠正易引起溃疡的因素。对于有足病危险因素者,应由糖尿病足病专业人员进行教育与管理,尽可能地降低糖尿病足发病风险。

(2)要点:避免赤足行走,以免足部皮肤受损;洗脚时先用手试水温,避免水温高而引起足部烫伤,洗脚后应用毛巾将趾间擦干,DPN在足部表现得更严重,许多患者足感觉减退,而手的感觉则是正常的;穿着干净舒适的棉袜,袜子太紧会影响足部血液循环;鞋宜宽大,透气好,跟不可过高;平剪趾甲,防止甲沟炎;足部皮肤干燥时,可用油脂;足底如有胼胝(即局部脚垫增厚),勿擅自处理;检查足底是否有胼胝、皮肤破溃等;戒烟;尽可能控制血糖和血压。

(3)治疗:首先鉴别溃疡的性质,神经性溃疡常见于反复受压的部位,如跖骨头足底面、胼胝中央,常伴有感觉的缺失或异常,局部供血好。缺血性溃疡多见于足背外侧、足趾尖部或足跟部,局部感觉正常,但皮温低、足背动脉和/或胫后动脉明显减弱或不能触及。对于神经性溃疡,主要是减压,特别要注意鞋袜是否合适。对于缺血性溃疡,则要重视解决下肢缺血,轻至中度缺血可实行内科治疗,病变严重者可接受介入治疗或血管外科成形术。合并感染的足溃疡应及时去除感染和坏死组织。只要局部供血良好,对于感染的溃疡,须进行彻底清创。根据创面性质和渗出物选用合适的敷料。在细菌培养的基础上选择有效的抗生素。

(4)转诊:皮肤颜色急剧变化、局部疼痛加剧并有红肿等炎症表现,新发溃疡、原有浅表的溃疡恶化并累及软组织和/或骨组织、播散性的蜂窝组织炎、全身感染征象、骨髓炎等。

心血管危险因素控制

糖尿病患者易合并心血管疾病

与健康人相比,糖尿病患者的心血管疾病风险明显增加,更易出现动脉粥样硬化和组织梗死,且进展迅速。这与糖尿病患者长期的高血糖、高胰岛素血症、IR及脂代谢异常等密切相关,在这些因素共同作用下,糖尿病患者会出现血管硬化、血液流变学异常、血液黏度增高、血小板黏附和聚集增加、红细胞变形能力和纤溶活性下降,最终导致心血管疾病的发生。对于病程较长、之前无心肌梗死病史的糖尿病患者,发生心肌梗死的风险和有陈旧性心肌梗死的非糖尿病患者一样高,从这个意义上说,糖尿病是冠心病的等危症。

糖尿病患者的心血管疾病危险因素

糖尿病患者存在诸多心血管病危险因素,其中,性别、年龄增长、遗传背景等因素无法改变。可改变的危险因素包括高血糖、高血压、脂代谢异常、肥胖、体力活动少、吸烟、IR、蛋白尿和肾功能受损、血液高凝状态、严重低血糖等。对这些危险因素的科学管理和有效干预有助于降低心血管疾病的发生。

糖尿病前期患者是否也易合并心血管疾病

对于糖尿病前期患者,即使血糖水平升高还未达到糖尿病诊断标准,就已是心血管疾病的危险因素,且随着空腹及餐后血糖升高,心血管事件的危险性也随之增加。因此,对于糖尿病前期患者,也应采取相应的干预措施。同时,对于冠心病患者,也应检测糖代谢指标,以便及时诊断和治疗糖尿病。

严格控制血糖是否能减少心血管疾病的发生

大量研究证实,在糖尿病早期进行严格的血糖管理能有效减少心血管疾病的发生,到了晚期,即使对血糖的控制有所放松,依然能减少各种晚期并发症。反之,如果疾病早期血糖控制差,晚期即使进行严格降糖,也无法阻止并发症的发展。说明早期血糖水平对并发症的发生具有“后遗效应”。这提示对于病程较长、年龄偏大和伴有多个心血管危险因素的患者,严格血糖控制对预防心血管疾病发生的作用有限,反而易诱发低血糖、导致体重增加。因此,应通过对多种危险因素(高血糖、高血压、血脂异常等)的综合控制来降低糖尿病患者心血管病变的风险。

合并心血管疾病的糖尿病患者血糖控制目标

合并心血管疾病的糖尿病患者应综合考虑年龄、病程、合并症等因素,确定个体化血糖控制目标。对于普通患者,HbA1c水平<7%有助于减少心血管疾病的发生风险;但对于年龄较大、有心血管疾病、病程长的患者,为避免低血糖带来的风险,HbA1c的目标值为7.5%~8.0%。过度强调强化血糖控制并未给这些患者带来明显获益,反而使低血糖发生率增加。

高血压对糖尿病患者心血管发病率的影响

血压变量包括收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、脉压(PP)和平均动脉压。对于T2DM患者,SBP和PP是衡量主要心血管事件风险最有效的两个决定性指标,DBP次之。其中,SBP是预测心血管风险最简单、最有效的指标。SBP变异对大血管事件的影响是持续的,强化降压会明显降低主要心血管事件的发生风险。

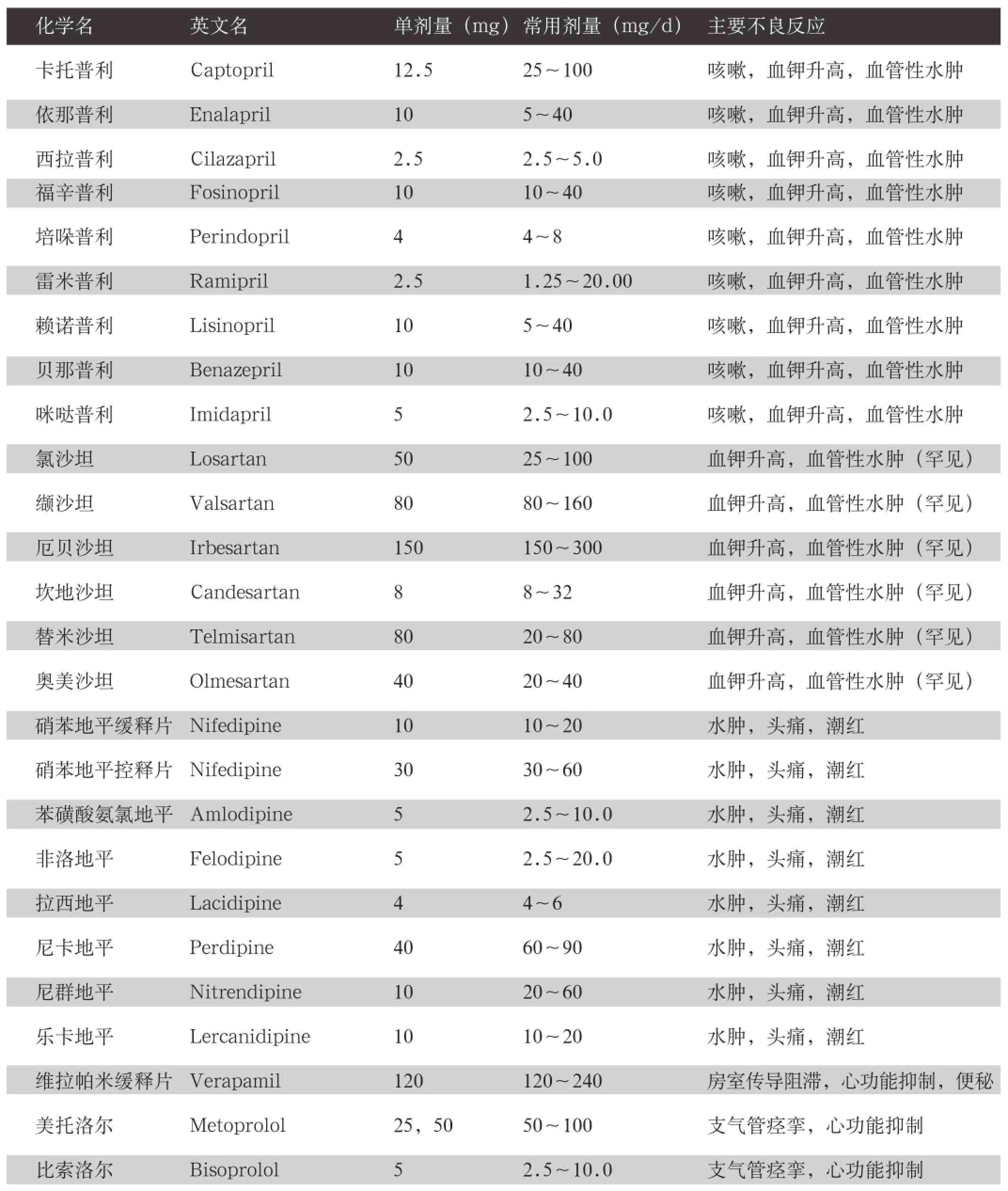

糖尿病患者的血压控制

根据《中国2型糖尿病防治指南(2013版)》,糖尿病患者血压控制目标为<140/80mmHg。对糖尿病患者血压增高的干预方案应根据血压水平而定。当血压水平超过120/80mmHg时,应开始生活方式干预以减低和预防高血压的发生。生活方式干预主要包括健康教育、合理饮食、规律运动、戒烟限盐、控制体重、限制饮酒、心理平衡等。血压超过140/80mmHg者可考虑在生活方式干预的基础上开始降压治疗。SBP超过160mmHg时须启动降压治疗。降压药物的选择应综合考虑疗效、心肾保护作用、安全性、依从性及对代谢的影响等因素。可供选择的药物有血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)、钙拮抗剂、利尿剂、β受体阻滞剂等,其中,ACEI或ARB为首选药物。

为达到降压目标,通常需要多种药物联合应用,推荐以ACEI或ARB为基础,联合使用钙拮抗剂、小剂量噻嗪类利尿剂或小剂量选择性β受体阻滞剂。

血脂异常对糖尿病心血管患病率的影响

脂代谢异常是T2DM患者普遍具有的临床特点,约半数糖尿病患者伴有不同程度的血脂异常,主要表现为TG、LDL-C升高及HDL-C降低。脂代谢异常可对血管内皮造成直接的损害,慢性的血管炎症反应会促使冠状动脉粥样硬化斑块的形成,进而发生心血管疾病。因此,脂代谢异常与T2DM患者心血管疾病的发生密切相关。由于T2DM患者血脂异常不能通过单纯血糖控制而得到纠正,而改善血脂异常对预防糖尿病人群发生大血管并发症,特别是冠心病有显著作用,所以须对合并血脂异常的糖尿病患者进行积极的调脂治疗。

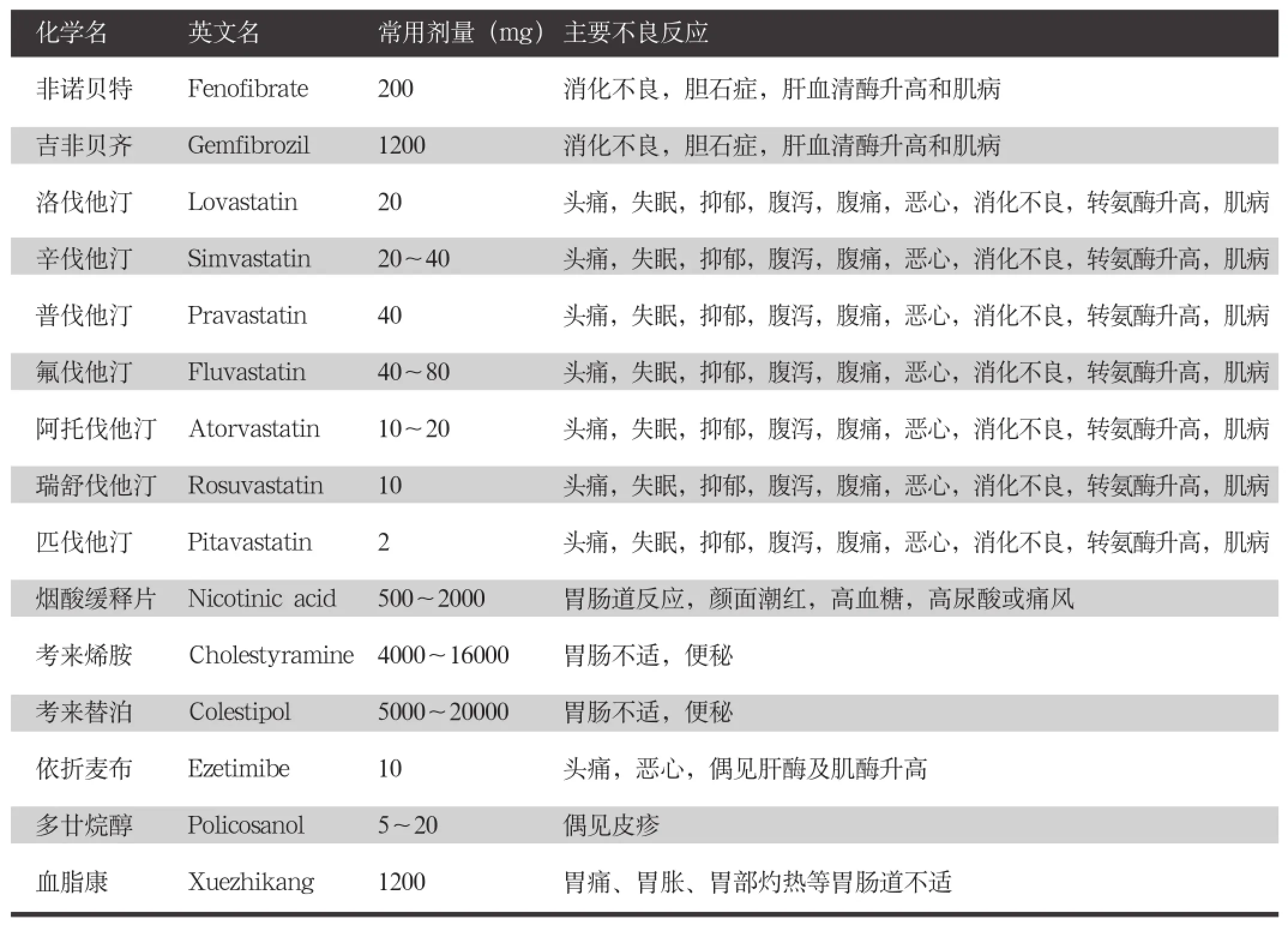

糖尿病患者的调脂治疗

糖尿病是冠心病的等危症,而调脂治疗能降低糖尿病心血管疾病的发生。调脂方法主要包括生活方式干预及调脂药物的应用。生活方式干预主要包括饮食习惯(饮食低脂、低热量、低盐、高纤维素)以及适度身体运动。运动锻炼时间不少于30min/d,可使冠心病的发生率降低约50%。他汀类药物是防治糖尿病心血管疾病的一线药物,能有效降低LDL-C。《中国2型糖尿病防治指南(2013年版)》指出,糖尿病患者应将降低LDL-C作为调脂治疗的首要目标。对于下列糖尿病患者,无论基线血脂水平如何,应在生活方式干预基础上使用他汀类药物:(1)有明确的心血管疾病,LDL-C的控制目标是<1.8mmol/L。(2)无心血管疾病,但年龄超过40岁并有1个或多个心血管疾病危险因素者(早发性心血管疾病家族史、吸烟、高血压、血脂异常或蛋白尿),LDL-C控制目标<2.6mmol/L。(3)LDL-C>2.6mmol/L或有多个心血管疾病危险因素的低风险患者,LDL-C控制目标<2.6mmol/L。对于使用最大耐受剂量他汀仍未达标患者,将LDL-C从基线降低30%~40%也可带来明显心血管获益效果。他汀类药物不能达标者可加用依折麦布。对于T2DM患者,指南推荐为TG<1.7mmol/L,男HDL-C>1.0mmol/ L、女>1.3mmol/L。生活方式的改善,如增加运动、戒酒及良好的血糖控制有助于TG达标。目前,尚无有效升高HDL-C的药物,运动仍是最好的方法。如果TG超过11.1mmol/L,可在生活方式干预的基础上使用降低TG的药物(如贝特类)以减少急性胰腺炎的风险。他汀和贝特类药物联合应用时,应加强随访和监测,以确保安全。

肥胖对糖尿病及心血管疾病发生的影响

超重和肥胖是心血管疾病的重要危险因素,较高的BMI和WHR与心血管疾病发生率增加有关。肥胖与心血管疾病间的联系不仅取决于总体脂量,且与脂肪组织的分布异常有密切关系,腹部脂肪聚积对糖尿病及心血管疾病的发生发展有重要作用。腹型肥胖与IR、糖尿病、高血压、血脂异常、大血管病变及全身低度炎症反应密不可分,是多种代谢失调及心血管事件的“源头”。因此,加强对腹型肥胖危害性的认识及筛查,并尽早进行预防及治疗,对降低糖尿病发病率及减少心血管事件具有重要意义。

吸烟对糖尿病患者心血管发病率的影响

吸烟会促发血管内皮功能紊乱、血栓生成风险增加和炎症反应加强,是心血管疾病的重要危险因素。糖尿病患者应该远离烟草。

合并心血管疾病糖尿病患者的抗血小板治疗

常用的抗血小板治疗药物主要包括水杨酸类(阿司匹林)、P2Y12受体拮抗剂(氯吡格雷、普拉格雷等)和糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂(阿昔单抗、依替巴肽、替罗非班等)。有心血管病史的糖尿病患者应常规使用阿司匹林作为二级预防措施。对于已有心血管疾病但对阿司匹林过敏或不耐受者,推荐氯吡格雷作为替代治疗。对于发生急性冠状动脉综合征者可使用阿司匹林联合氯吡格雷治疗1年。此外,目前临床证据支持阿司匹林用于有心血管病变高风险的糖尿病人群心血管病变的一级预防(表17、18)。

生活方式干预对糖尿病合并心血管疾病的影响

科学饮食和适度运动对于预防和改善心血管疾病有重要作用。糖尿病合并心血管疾病患者建议每日能量摄入中总脂肪比例<35%、饱和脂肪<10%、单不饱和脂肪酸>10%、每日膳食纤维应>40g,不推荐采用维生素或微量元素补充剂来预防糖尿病及心血管疾病。此外,糖尿病合并心血管疾病的患者应首先进行运动负荷评估,然后在医生指导下,酌情适度运动,包括有氧运动和抗阻训练,以及二者的结合。

糖尿病健康教育

糖尿病健康教育的目标和形式

糖尿病健康教育的目标是使患者充分认识并掌握糖尿病的自我管理能力。形式可以是大课堂式、小组式或个体化,后两者的针对性更强,更易于取得良好的效果。

糖尿病健康教育的内容

糖尿病的自然进程;糖尿病的临床表现;糖尿病的危害及如何防治急慢性并发症;个体化的治疗目标;个体化的生活方式干预措施和饮食计划;规律运动和运动处方;饮食、运动、口服药、胰岛素治疗及规范的胰岛素注射技术;SMBG和尿糖监测(当血糖监测无法实施时),血糖测定结果的意义和应采取的干预措施;SMBG、尿糖监测和胰岛素注射等具体操作技巧;口腔护理、足部护理、皮肤护理的具体措施;特殊情况应对措施,如疾病、低血糖、应激和手术;糖尿病妇女受孕须做到有计划,并全程监护;糖尿病患者的社会心理适应。

表17 高血压常用降压药

化学名 英文名 单剂量(mg) 常用剂量(mg/d) 主要不良反应阿替洛尔 Atenolol 25 12.5~50.0 支气管痉挛,心功能抑制普萘洛尔 Propranolol 10 30~90 支气管痉挛,心功能抑制倍他洛尔 Betaxolol 20 5~20 支气管痉挛,心功能抑制拉贝洛尔 Labetalol 100 200~400 体位性低血压,支气管痉挛卡维地洛 Carvedilol 10 12.5~50.0 体位性低血压,支气管痉挛阿罗洛尔 Arotinolol 10 10~20 体位性低血压,支气管痉挛呋塞米 Furosemide 20 20~80 血钾降低氢氯噻嗪 Hydrochlorothiazide 25 6.25~25.0 血钾降低,血钠降低,血尿酸升高吲哒帕胺 Indapamide 2.5 0.625~2.500 血钾降低,血钠降低,血尿酸升高吲哒帕胺缓释片 Indapamide 1.5 1.5 血钾降低,血钠降低,血尿酸升高阿米洛利 Amiloride 2.5 5~10 血钾升高氨苯蝶啶 Triamterene 50 25~100 血钾升高螺内酯 Spironolactone 20 25~50 血钾升高特拉唑嗪 Terazosin 2 1~20 体位性低血压多沙唑嗪 Doxazosin 2 1~16 体位性低血压哌唑嗪 Prazosin 2 2~20 体位性低血压乌拉地尔 Urapidil 20 40 体位性低血压

初诊和随诊

1.初诊评估内容

(1)一般情况:年龄、起病特点,如有无糖尿病症状、DKA症状;饮食、运动习惯、营养状况、体重变化,儿童和青少年生长发育情况;是否接受过糖尿病健康教育;复习以往的治疗方案和治疗效果(如HbA1c记录)、目前治疗情况包括药物、药物治疗的依从性及所存在的障碍、饮食和运动的方案及改变生活方式的意愿;血糖监测的结果和患者对数据的分析使用情况;DKA和低血糖发生频率、严重程度和原因;糖尿病相关并发症和合并症史,DR、CKD,以及神经病变(感觉神经性包括足部损伤,自主神经性包括性功能异常和胃轻瘫等)史;心血管病、脑血管病、外周动脉疾病史;高血压、血脂异常、高尿酸血症史;心理问题、口腔疾病。

(2)体格检查:身高、体重、BMI、WC;血压;眼底检查;甲状腺触诊;皮肤检查(黑棘皮病、胰岛素注射部位);详细的足部检查(望诊、足背动脉和胫后动脉搏动触诊、踝反射、振动觉、痛觉、温度觉和单尼龙丝压力觉)。

(3)实验室检测:如3个月以上未做过检测者需测定HbA1c;如1年以上未做过检测者需测定血脂谱、肝功能、尿常规、尿白蛋白和Cr,Scr和eGFR。

表18 常用调脂药物

2.随诊

(1)查看患者血糖记录手册,分析化验结果如FPG、2hPG及HbA1c。

(2)讨论饮食及运动方案的实施情况,询问药物的使用剂量、方法及不良反应。

(3)确定下一步目标和下一步治疗方案。

(4)血糖控制平稳并达标者建议每年测定2次HbA1c;治疗方案改变或血糖控制未能达标者建议每季度测定1次HbA1c。

(5)高血压者每次随访都要测定血压,根据血压水平调整治疗方案,同时要注意降压药的不良反应。

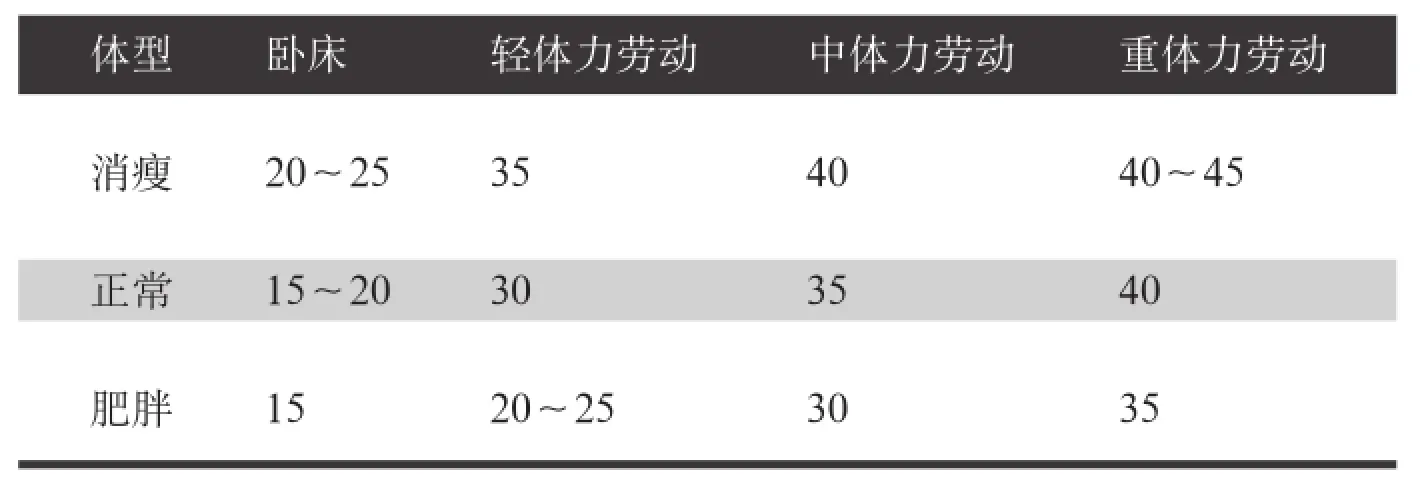

表19 不同体力劳动每千克体重所需要的热量[kcal/体重(kg)]

糖尿病饮食教育

科学饮食的目的是在控制病情的前提下兼顾生活质量。饮食的原则是每日摄入总热量均衡稳定;按比例摄入营养素,食物品种多样化,全面获得营养;三餐合理分配;鼓励高纤维饮食;饮食治疗贯穿始终。

1.糖尿病饮食计划的制定

(1)简单估算理想体重:标准体重(kg)=身高(cm)-105。低于标准体重20%为消瘦;超过标准体重20%为肥胖;标准体重±10%为理想体重。

(2)计算每日所需总热量:根据标准体重和参与体力劳动的情况计算出每日需要从食物中摄入的总热量。每天需要的热量=标准体重×每千克体重所需热量,如身高167cm,体重75kg,中度体力劳动,则标准体重为167-105=62(kg),实际体重超过标准体重20%,属肥胖;每日所需热量为62×30=1860kcal(表19)。

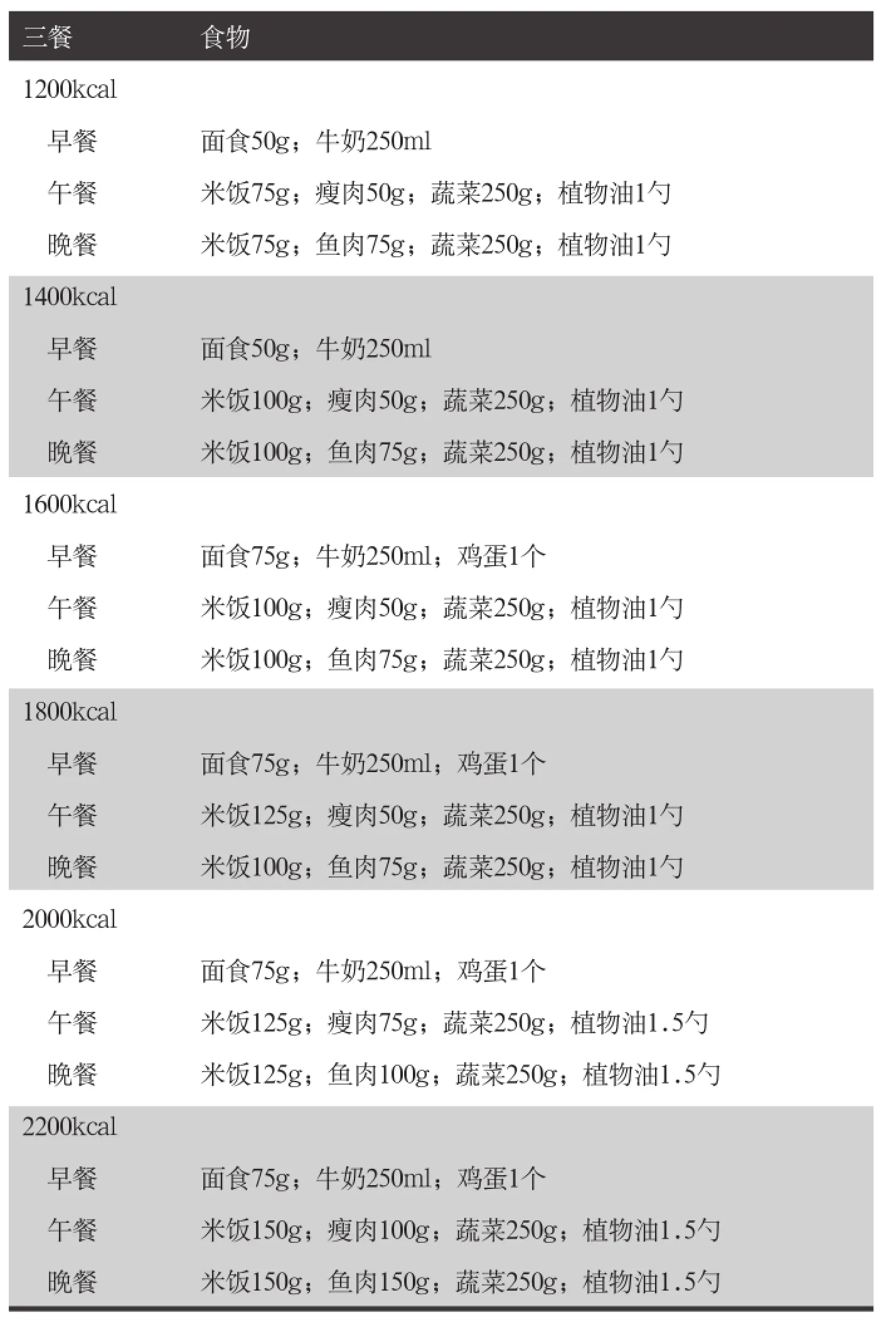

(3)选择对应热量的食谱:所有食物均为烹调前生料(表20)。例:男,56岁,170cm,85kg,会计。理想体重为170-105= 65kg;实际体重85kg,比标准体重超30%,属肥胖;会计属轻体力劳动;按照表19,每日应摄入热能标准为20~25kcal/kg,因此全天所需总热量为65×20~25= 1300~1625kcal。推荐1400kcal食谱。

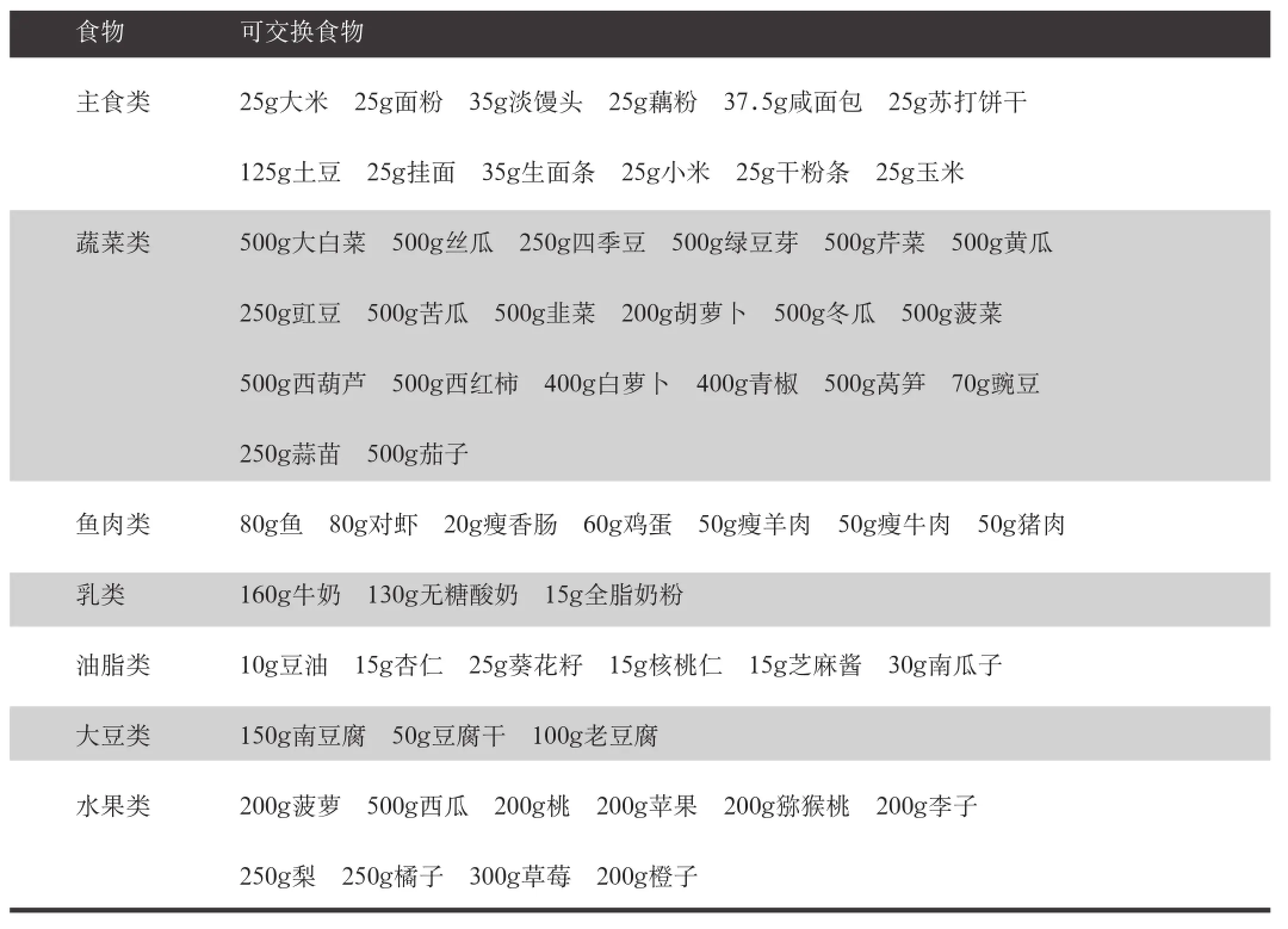

(4)食物交换表:只能在同类食物间交换,所有食物重量均为1个交换份(90kcal)的重量。(表21)

2.调整膳食中各种营养素的比例

(1)碳水化合物:膳食中碳水化合物所提供的能量应占总能量的50%~60%。1g碳水化合物提供4kcal热量。

(2)脂肪:占全日总能量的25%~30%,胆固醇控制在300mg/d以下。1g脂肪提供9kcal热量。

(3)蛋白质:占全日总能量的10%~15%,其中,植物蛋白50%,动物蛋白50%。有显性蛋白尿者蛋白质摄入量宜限制在0.8g/ (kg d)。1g蛋白质提供4kcal热量。

(4)膳食纤维:每日需摄入纤维素量14g/kcal,可从粗粮、蔬菜、水果、豆类及菌藻类中获取。

(5)盐:食盐摄入量限制在6g/d以内,合并高血压患者更应严格限制摄入量。

例:男,5 6岁,1 7 0 c m,85kg,会计,每日需要从食物中摄入的总热量为1860kcal。碳水化合物5 0%~6 0%,即1 8 6 0×(5 0%~6 0%)=9 3 0~1 1 1 6 k c a l;蛋白质1 5%~2 0%,即1 8 6 0× (15%~20%)=279~372kcal;脂肪3 0%,即1 8 6 0×3 0%= 558kcal。

表20 热量对应食谱

将以上3大营养素的热量换算成以g为单位的量,患者每日需要摄入为碳水化合物(930~1116) ÷4=2 3 2~2 7 9 g;蛋白质(279~372)÷4=70~93g(近似值);脂肪558÷9=62g。合理分配三餐。

3.饮酒

不推荐糖尿病患者饮酒,若饮酒应计算酒精中所含的总能量,1g酒精可提供7kcal热量。女性饮酒的酒精量不超过15g/d,男性不超过25g/d(15g酒精相当于450ml啤酒、150ml葡萄酒或50ml低度白酒)。每周不超过2次。应警惕酒精可能诱发的低血糖,避免空腹饮酒。

4.保健(功能)食品

保健食品≠药物。对疾病治疗是否有帮助不清楚。

糖尿病运动治疗

运动可提高T2DM患者IS,减轻IR,改善葡萄糖代谢,降低血糖;促进血液循环和心脏健康,改善心肺功能,预防和治疗糖尿病并发症;改善脂肪和蛋白质代谢,降低TG水平;使患者精力充沛,缓解压力,帮助改善患者心理状态;改善患者的骨骼肌功能,增强肌肉力量和身体灵活性;减少身体脂肪含量,保持标准体重;另外,运动可降低糖尿病的发病率。流行病学研究表明,规律运动8周以上可将HbA1c降低0.66%;坚持规律运动12~14年患者病死率显著降低。糖尿病患者应在医生指导下坚持适宜的运动。

表21 食物交换表

1.运动适应证与禁忌证

(1)适应证:绝对适应证包括IGT、无明显高血糖和并发症的T2DM。相对适应证包括轻度合并症者(有微量白蛋白尿、无眼底出血的单纯性视网膜病、无明显自主神经功能障碍的DPN)在饮食指导和药物控制血糖后,再行运动疗法;无DKA的T1DM患者,在调整好饮食和胰岛素用量的基础上进行运动治疗,能有效控制血糖在良好水平。

(2)禁忌证:FPG>16.7mmol/L,反复低血糖或血糖波动较大,有DKA等急性代谢并发症,合并急性感染、PDR、严重CKD、严重心脑血管疾病(不稳定性心绞痛、严重心律失常、一过性脑缺血发作)等,病情控制稳定后方可逐步恢复运动。

2.制定运动方案(表22)

(1)运动强度:建议大多数T2DM患者进行低至中等强度的体育活动。中等强度的标准为运动中的目标心率<(170-年龄);锻炼后能连贯说话,不能唱歌,有微汗,稍累;锻炼后稍感肌肉酸痛,但休息后消失,次日体力充沛。

(2)运动项目:根据患者健康程度和平时运动习惯选择。主要包括步行、慢跑、快走、骑自行车、打太极拳、乒乓球、羽毛球、游泳、跳绳和爬楼梯。

(3)运动持续时间:有氧运动建议每次20~60min。

(4)运动频率:合理的运动频率大约每周3~7次,如每次运动量较大,可间隔1~2d。

(5)运动时机:不要在注射胰岛素和/或口服降糖药物发挥最大效应时运动,不建议在空腹时运动。

例:强度有氧运动处方

运动目的:增加人体糖、脂代谢,增强有氧运动能力,增强循环呼吸功能,降低心血管疾病风险,减体重和降低体脂含量,减少胰岛素用量,增加机体组织IS。

运动项目:健身走或慢跑(110~120m/min)。

运动强度:中、高(以目标心率或主观体力感觉计算)。

运动时间:30min/d。

运动频率:5d/周。

3.运动治疗的注意事项

对于运动治疗者应检查评估运动前后的血糖、心电图或运动试验、眼底检查、足部检查、关节检查、肾脏检查,建立完整的病史档案。

表22 各种运动消耗90kcal热量所需时间(参考)

运动前应培养规律定时定量运动的习惯,不要在饥饿或饱食时运动;合并心血管疾病的患者或选择较高强度运动者,应避免单独运动。运动时应随身携带糖尿病救助卡、糖果、点心等,以防发生低血糖,有任何不适,如心慌、出虚汗、全身乏力、憋气、下肢疼痛等都应立即停止运动,必要时就近就医,以免发生意外。运动后仔细检查皮肤、足部及关节是否有损伤,如有损伤应请专业医护人员处理,不要自行处理,运动后做好记录,观察运动降低血糖的作用,如运动量较大,当天睡觉前测试血糖1次。

糖尿病合并心脏病及高血压者禁忌剧烈活动、举重物、极端寒冷或炎热的天气下运动,应选择中等强度运动,如散步、骑车、游泳、举重等重量重物。DR者禁忌剧烈运动、举重物、跳跃类有氧运动,忌低头超过腰部,应选择温和的有氧运动,如散步、骑车、水上运动,中等量日常家务,不可举重或低头过腰。CKD者禁忌剧烈活动,应选择温和的有氧运动,如散步、骑车、水上活动。

4.旅行时的注意事项

旅游前应咨询确认病情允许旅行,确认血糖、血压控制良好,无急性并发症,慢性并发症控制良好。做好药品准备,包括降糖药、胰岛素及其他常用药品。作息时间尽量避免大变动,坚持饮食控制,注意饮食卫生。避免过度劳累,按时用药。随身携带含糖食品,并告知同伴处理低血糖的方法。定时监测病情,做好记录。注意足的保护。

住院糖尿病患者的血糖管理

院内高血糖可增加死亡风险,延长患者住院时间,增加发生并发症风险;院内低血糖可延长患者住院时间并增加死亡风险;血糖波动增加患者死亡风险。

院内血糖管理的人群

已知糖尿病患者:住院前已被诊断为糖尿病并接受降糖治疗的患者;新诊断糖尿病患者:住院期间血糖升高(FPG≥7.0mmol/L或随机血糖≥11.1mmol/L),并在出院后确诊为糖尿病的患者。

院内相关高血糖患者:住院期间任意时点血糖>7.8mmol/L,包括应激性高血糖、药源性高血糖等。

住院糖尿病患者血糖监测的方法

进食普食、流质/半流质,1~2次/d,胰岛素注射或口服降糖药物治疗的患者,监测餐前和睡前血糖,必要时加测餐后2h、夜间血糖,有急性并发症者1~2h测1次血糖。持续肠内、外营养,口服降糖药物,胰岛素注射或胰岛素泵治疗者,应4~6h监测1次床旁血糖。对于短期肠内或肠外营养者,床旁血糖监测频率应足以发现进食引起的高血糖及进食中断导致的低血糖。有急性并发症者1~2h测1次血糖。

进食普食、流质/半流质,每日多次胰岛素注射或胰岛素泵治疗者,入院后需检查每日7点血糖谱,必要时测夜间血糖,有急性并发症者1~2h测1次血糖。ICU患者根据病情程度,30min至2h测1次血糖。

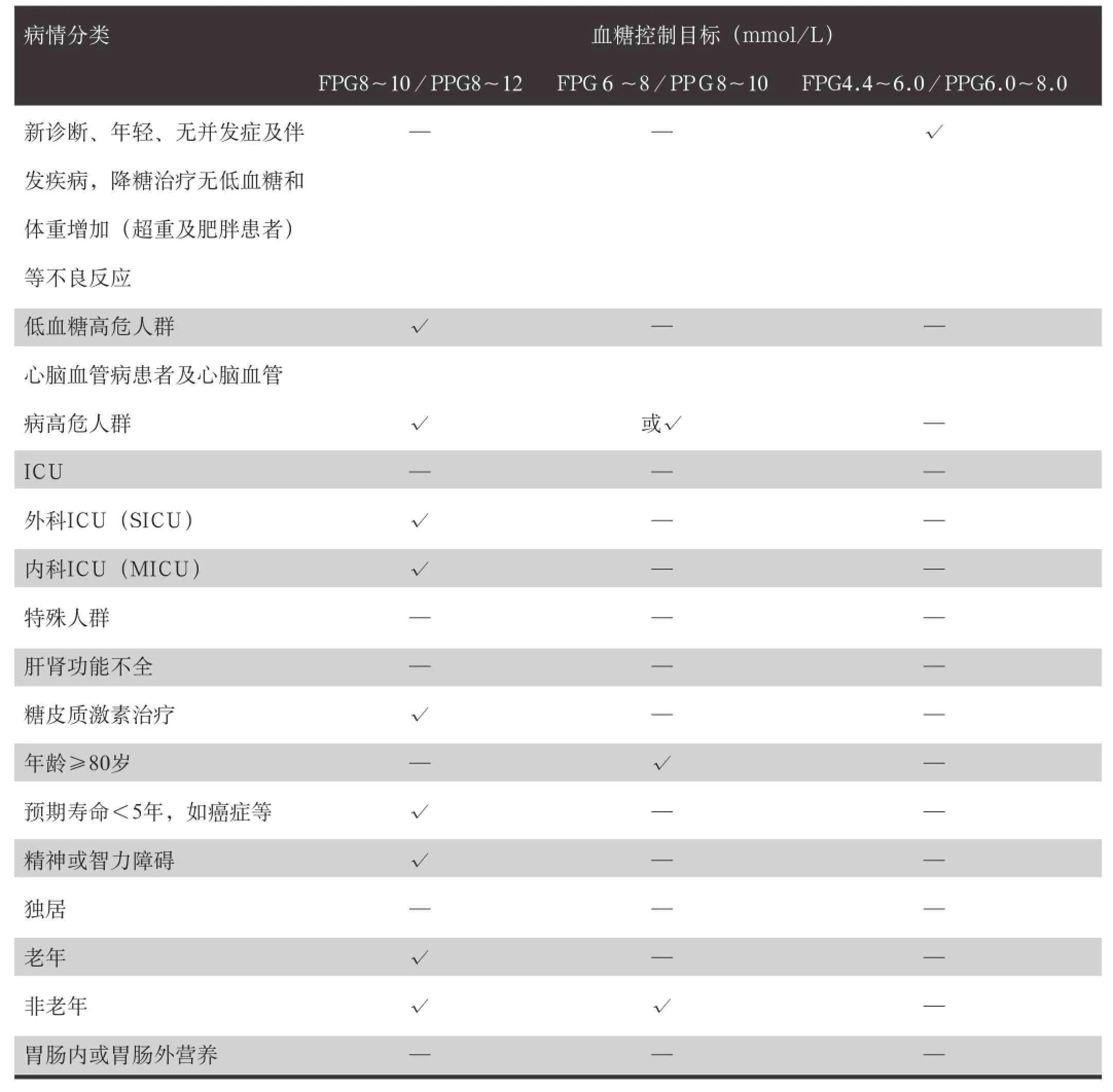

非妊娠、非手术住院及重症监护单元患者血糖控制水平(表23)

住院高血糖患者常用的血糖管理方案

对于入院前采用口服降糖药治疗且病情稳定、能正常进食者,可继续采用口服降糖药。另外,对于多数住院高血糖患者,胰岛素治疗是患者血糖达标的常用方法。非危重患者首选胰岛素皮下注射,包括基础胰岛素、餐时胰岛素和追加(校正)胰岛素;危重患者首选持续静脉输注短效人胰岛素或速效胰岛素类似物(表24) 。

高血糖患者手术注意事项

1.术前:术前应检测血糖(FPG和2hPG)、血尿常规、血小板、出血及凝血时间、电解质、血气分析、肝功、心电图、心肺X射线等。伴有糖尿病者应检查心血管、周围神经、肾功能及眼底,确定是否存在并发症及并发症的严重程度。择期手术者术前应全面评估,FPG<7.8mmol/L,2hPG<10.0mmol/L。对于口服降糖药血糖控制不佳者应及时调整为胰岛素治疗。术前使用口服降糖药治疗者,如为小手术,则术前当晚及手术当天停用口服降糖药,如为大中手术,则术前3天停用口服降糖药,改为胰岛素。急诊手术者注意评估及纠正血糖水平,有无酸碱、水、电解质平衡紊乱。

表23 非妊娠、非手术住院及重症监护单元患者血糖控制水平[中国成人住院患者高血糖管理目标专家共识(2013版)]

表24 住院高血糖患者常用的血糖管理方案

2.术中:小手术时,对于仅需单纯饮食治疗或小剂量口服降糖药即可使血糖控制达标者术中不需使用胰岛素;中大型手术时应静脉应用胰岛素,并加强血糖监测,血糖控制目标5.0~11.0mmol/L,术中可输注5%葡萄糖液100~125ml/h,并根据血糖变化及时调整葡萄糖与胰岛素比例。

3.术后:血糖控制目标为FPG<7.8mmol/L,随机血糖<10.0mmol/L,防止发生低血糖。恢复

正常饮食前仍予胰岛素静脉输注,恢复正常饮食后可改为胰岛素皮下注射。重症监护或机械通气者如血糖>10.0mmol/L,需通过胰岛素持续静脉输注将血糖控制在7.8~10.0mmol/L。

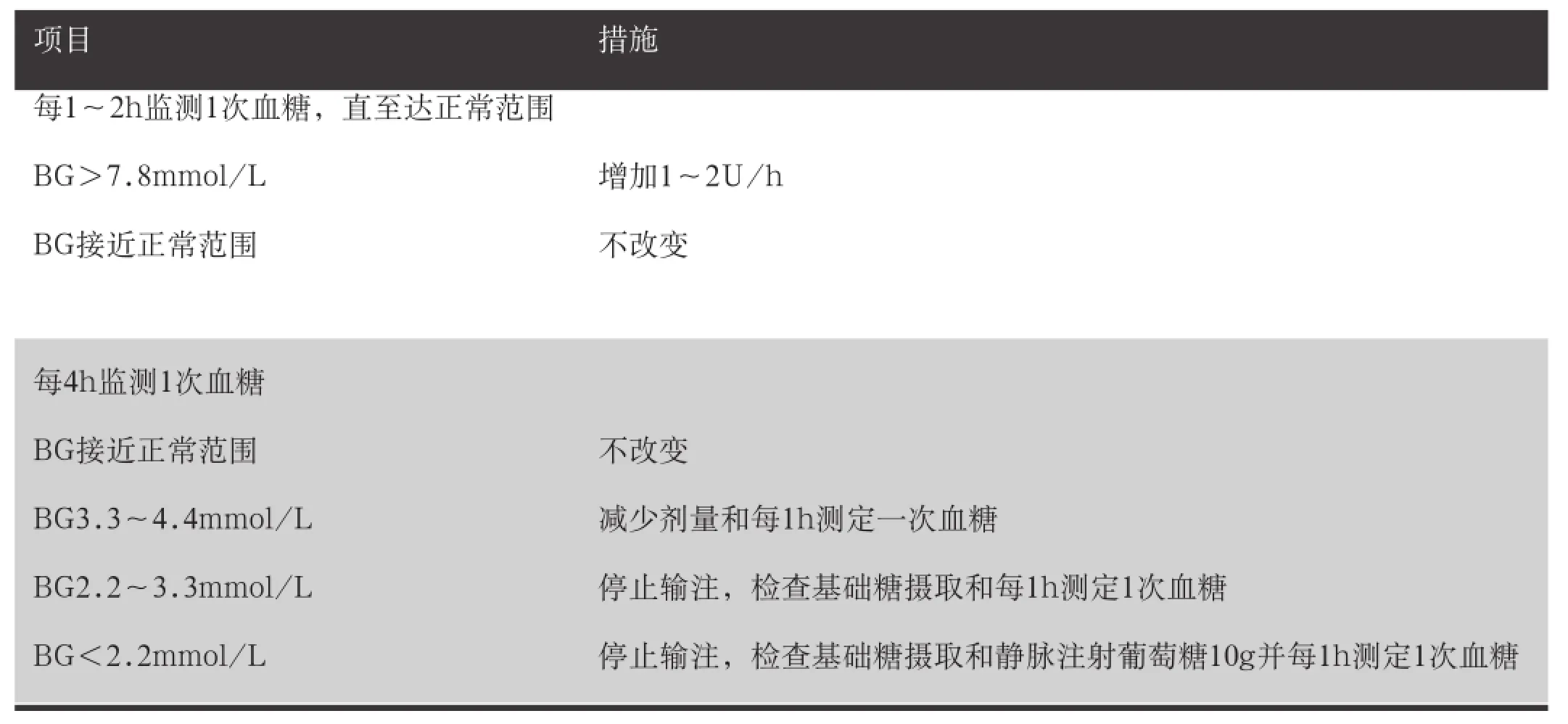

重症监护患者使用胰岛素的注意事项

静脉输入胰岛素的初始剂量与患者病情和血糖水平有关,一般情况下,血糖每升高2mmol/L,胰岛素输入量应增加1U/h,但一般<0.1U/(kg·h),待血糖达理想水平时,维持用量为1~2U/h。降糖治疗开始后须密切监测血糖的变化,切忌发生低血糖。

【编后语】

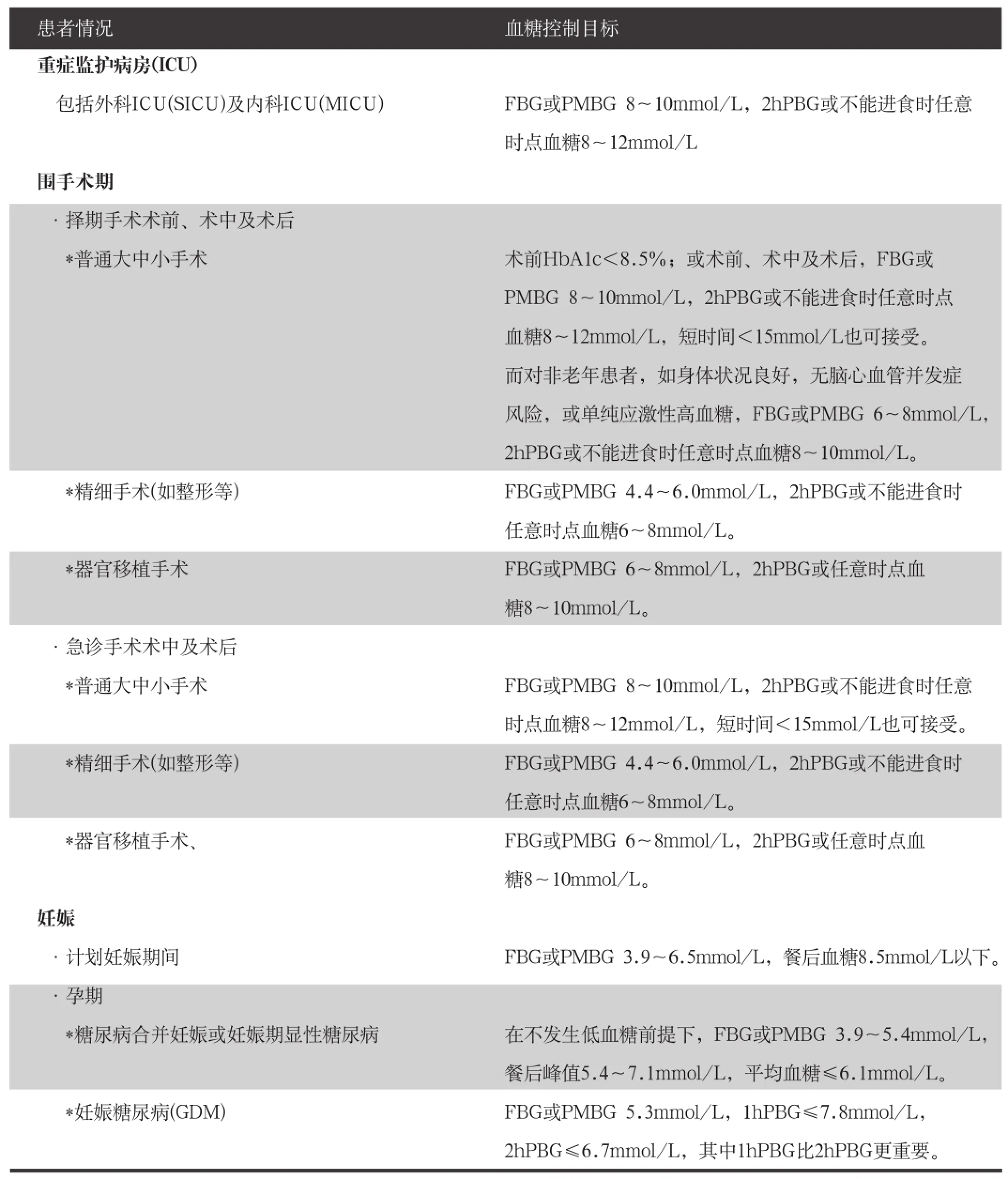

这本基层医生糖尿病诊疗手册可以说涵盖了方方面面,大部分内容易于理解和操作,不过其中的表23看起来有些不太清楚,小编特意根据中国成人住院患者高血糖管理目标专家共识(2013版)的内容,重新总结了一个表格,希望帮助大家更清楚的了解不同人群的血糖控制目标。

附表 不同病情患者血糖控制目标

注:FBG,空腹血糖;PMBG,餐前血糖;1hPBG,餐后1小时血糖;2hPBG,餐后2小时血糖。

doi:10.3969/j.issn.1672-7851.2016.04.003