正确认识病毒 规避命题错误

2016-08-21王苗苗

王苗苗

(浙江省临安中学 311300)

病毒是一类无细胞结构的特殊生物,其结构简单,无法独立进行代谢活动,只能寄生于相应的宿主细胞以繁衍后代。正是由于病毒结构与功能的特殊性,使其成为遗传、免疫和生物工程等多个领域的重要研究对象,也使其成为高中生物学试题考查的 “明星生物”。

但综观各种教辅资料不难发现,由于命题者对病毒的相关知识认识不够准确而导致试题存在科学性错误的现象层出不穷。对其进行归纳、指正,有利于科学知识的传播。

1 对病毒遗传物质的错误认识

例1 某生物的碱基组成是嘌呤碱基60%,嘧啶碱基40%,该生物不可能是( )

A.棉花 B.绵羊

C.噬菌体 D.烟草花叶病毒

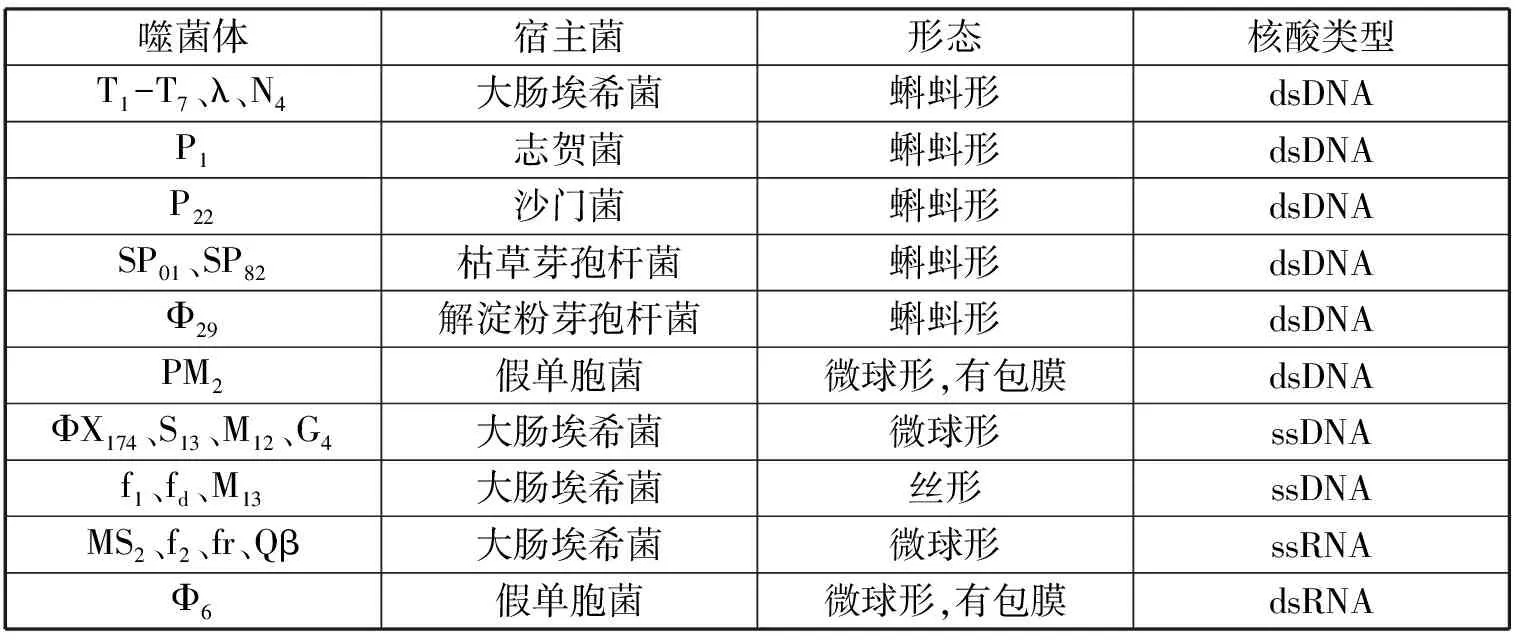

讨论 此题的标准答案为选项C。通常解析为,噬菌体所含的核酸为双链DNA,根据卡伽夫法则可知,嘌呤碱基应等于嘧啶碱基,故该生物不可能为噬菌体。然而,噬菌体的遗传物质一定是双链DNA吗?噬菌体即原核生物的病毒,包括噬细菌体、噬放线菌体和噬蓝细菌体等。事实上,噬菌体的种类很多,按遗传物质的类型进行划分主要包括双链DNA型(dsDNA)、单链DNA型(ssDNA)、双链RNA型(dsRNA)和单链RNA型(ssRNA )等。主要噬菌体分类见表1。

表1 主要噬菌体分类表

可见,并非所有噬菌体的遗传物质都为双链DNA,某些噬菌体遗传物质为单链DNA或单链RNA时,嘌呤碱基则可能与嘧啶碱基数目不等。由于高中生物学教材中涉及的T2噬菌体(噬菌体侵染细菌实验)和λ噬菌体(基因工程中作为载体)核酸均为双链DNA,有些命题者便以偏概全将所有噬菌体都归为双链DNA病毒。

因此,为了使试题更加科学,建议相关试题命制时应当以教材中出现的噬菌体类型为例,明确噬菌体的类型。

2 对病毒变异类型的错误认识

例2 病毒可遗传的变异来源是( )

A.基因突变 B.基因重组

C.蛋白质变异 D.RNA变异

讨论:此题的标准答案为选项A。显然,命题者认为病毒可遗传变异的来源仅为基因突变。但事实上,病毒也可以发生基因重组。当两种或多种病毒感染同一宿主细胞时,在两株病毒基因组之间可能发生基因的交换、重配等遗传结构较大的变化,即病毒的基因重组。根据病毒的核酸是连续还是分节段,可将病毒的基因重组分为分子内重组和基因重配两种类型。

分子内重组又包括断裂连接模式和拷贝选择模式。断裂连接模式通常发生在单一分子基因组的DNA或RNA病毒中,混合感染的两种亲代病毒的核酸分子之间可以发生断裂后交叉连接,使核酸分子内部序列重新排列,从而产生重组型子代病毒; 拷贝选择模式则发生在部分具单一分子基因组RNA病毒(例如,脊髓炎灰质病毒、冠状病毒)中,不涉及核酸分子的断裂重接,而是RNA聚合酶选择性连接在模板链上合成子代链,子代链是不同模板链的拼接。

基因重配发生在具有分段基因组的RNA病毒中。这些病毒具有多个不连续的RNA片段,当两个不同性状的病毒株在混合感染时,它们的RNA分子共同进入宿主细胞,病毒相应的基因组片段可以随机互相交换,发生重组,然后包在同一衣壳中,即产生新型子代病毒。这种基因重组方式通常只发生在同类病毒之间,也叫做基因重配。流感病毒、呼肠病毒等常通过这种方式产生新基因型。

高中生物学中涉及的基因重组主要包括非同源染色体上的非等位基因自由组合和同源染色体非姐妹染色单体之间的交叉互换,两者均发生在有性生殖过程中,病毒不能有性生殖,于是便被认为无法发生基因重组。由于教材并未对病毒的基因重组进行相关表述,其并不属于考试要求范畴,建议命题者避免命制此类试题。

3 对病毒侵染方式的错误认识

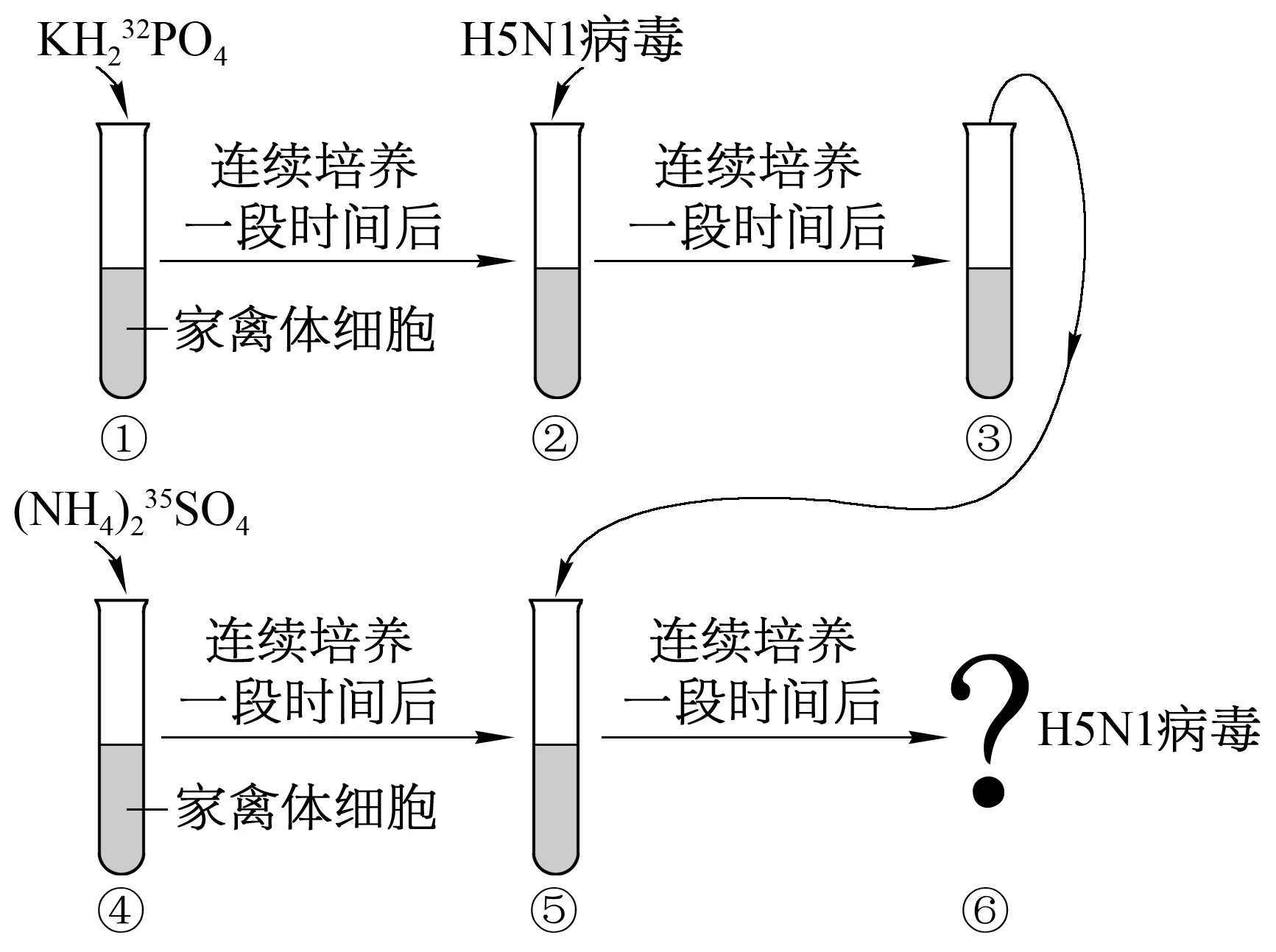

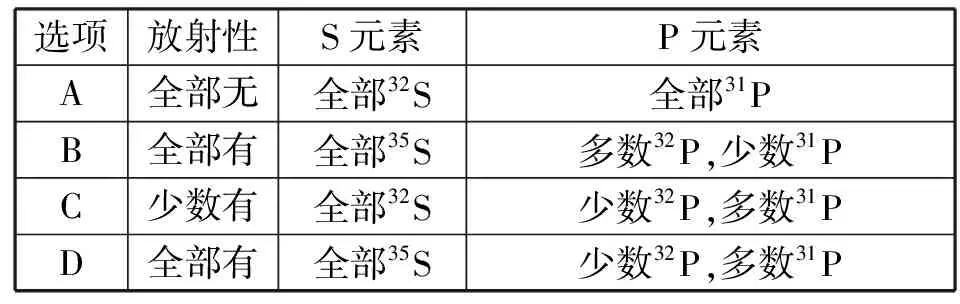

例3 有人试图通过实验来了解H5N1禽流感病毒侵入家禽的一些过程,设计实验如图所示,一段时间后,检测子代H5N1病毒的放射性及S、P元素,表中对结果的预测,最可能发生的是( )

选项放射性S元素P元素A全部无全部32S全部31PB全部有全部35S多数32P,少数31PC少数有全部32S少数32P,多数31PD全部有全部35S少数32P,多数31P

讨论:此题提供的标准答案为选项D。经过一段时间培养,③试管中病毒蛋白质外壳含32S,RNA分子含32P,当其侵染⑤试管中的细胞时,RNA分子进入细胞而蛋白质外壳留在胞外。培养一段时间,RNA经过多次复制,故进入胞内的RNA(含32P)相对于新合成的RNA(31P)要少一些,因此子代病毒所含P元素为“少数32P,多数31P”。由于含32S的蛋白质外壳未进入胞内,因此子代病毒的蛋白质外壳S元素为“全部35S”。本题中,命题者认为H5N1病毒侵染细胞的过程中蛋白质外壳未进入胞内。

然而,事实果真如此吗?高中生物学教材中赫尔希和蔡斯的“噬菌体侵染细菌实验”中噬菌体仅将核酸注入细胞,而蛋白质外壳留在胞外。于是,命题者便将此理解为所有病毒的共性现象,实际上这是一种错误的认识。

事实上,不同类型的病毒进入宿主细胞的方式不同。噬菌体可通过尾丝吸附在相应宿主细胞壁上,利用其携带的少量溶菌酶将细胞壁上的肽聚糖水解,头部的核酸注入胞内,而蛋白质外壳留在壁外;植物病毒由于没有特殊的吸附结构,因此只能以被动的方式侵入。例如,可借昆虫刺吸式口器刺破植物表面侵入,或借植物天然创口或人工嫁接时的创口侵入等。植物病毒必须在侵入宿主细胞之后才脱壳;动物病毒则多采用细胞内吞的侵入方式,经细胞膜内陷形成吞噬泡,使整个病毒粒子进入胞内。具有包膜的动物病毒可借助其囊膜与细胞膜融合,然后使病毒核衣壳进入胞内。 另外,部分病毒粒子可直接侵入宿主细胞,机理暂不明[1]。

可见,只将核酸注入宿主胞内主要是噬菌体的侵染方式,不能过度归纳,将所有病毒一概而论。例3中若考虑含32S的蛋白质外壳进入细胞,该外壳在细胞内的水解产物是否会被子代病毒合成蛋白质外壳时使用?如果使用的话则子代H5N1的S元素就不是“全部35S”了,而应为“少数32S,多数35S”。