伦敦的正确打开方式

2016-08-19谷立立

谷立立

关于历史,英国作家彼得·阿克罗伊德有一个古怪的论断。在他看来,早期编年史因为年代太过久远,史实诠释往往与想象重构高度贴合。换言之,史家所言未必真有其事。出于某种目的,他们放任手中之笔,被想象主宰,用虚构说话,“为恢廓的传奇添饰细节”,其结果无非是将一个城市、一种人生、一段历史演绎成一则半真半假的传说。那么,什么才是如假包换的历史?或者说,什么是打开城市的正确方式?比如伦敦。我们是不是一定要大张旗鼓地宣扬英国脱欧,还是要煞有介事地举行二次公投,抑或是寄希望于新任铁娘子特雷莎·梅?

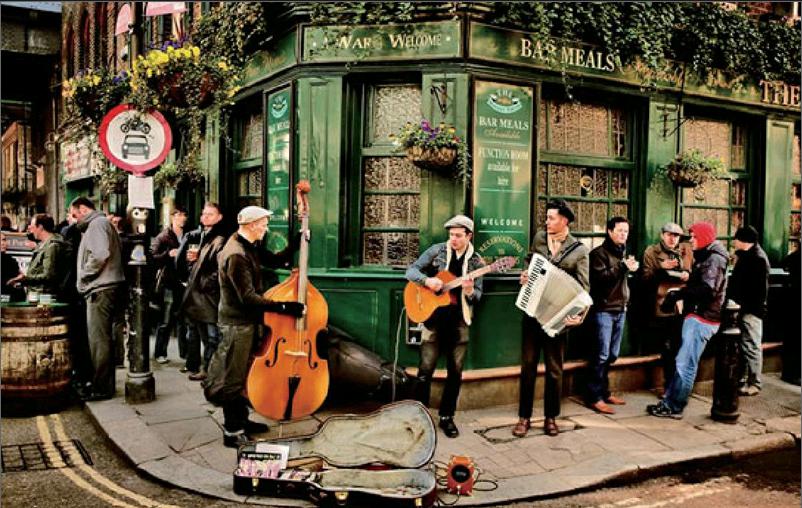

答案是否定的。阿克罗伊德提醒世人关注身边,关注掩映在城市背景下的普通市民,以及与之息息相关的都市日常。小说家切斯特顿曾说:“即使最逼仄的街巷,在其转弯抹角处,也都禀赋其建造者的灵魂。”那么,最不起眼的平民也该有属于自己的故事吧。很多时候,这种故事是私人的,也是公共的,既表露个人心迹,也代言他的城市。不得不说,《伦敦传》(或者不妨称之为《伦敦市民文化史》)就是这样一个装满故事的大口袋。好比茶馆对中国人的意义,两千年来市俗之风与伦敦密不可分。既然如此,史家为何还要假装视而不见,刻意去追逐权贵,将王室捧于手心?不如老老实实回归民间,或许这才是伦敦的正确打开方式。果不其然,在王侯将相、公子王孙纷纷退场之际,混迹市井的小人物粉墨登场,撑起了阿克罗伊德的草台班子。

纵观古籍,有关伦敦的传说并不鲜见。公元6世纪的诗作《塔里森》记录了这样一个预言。特洛伊的英雄埃涅阿斯的曾孙布鲁图斯在流亡途中蒙受天启,梦里听闻女神狄安娜的教诲。女神振振有词地宣布,“在遥远的西方,远在高卢之外,有一座岛”,一个新的帝国将会在岛上冉冉升起。不管是谁,只要将之牢牢握于掌中,就有了安居乐业、称霸一方的资本。这个神奇的岛不在别处,正是不列颠。1815年,大英帝国确立世界霸权,维多利亚女王的子民从中看到了最初的帝国梦。

预言如此诱人,难怪各方诸侯竞相来此,于是有了伦敦。伦敦的历史始于公元前54年凯撒西征,迄今已逾2000年,到1世纪罗马帝国统治时期,已初具国际大都市风范。和今天一样,彼时伦敦人种混杂,罗马人、不列颠人、凯尔特人共居一城,皆服膺于不列颠“国王”的统治。16世纪后半叶,将近六分之一的英格兰人在此定居。及至19世纪,伦敦已是盘踞岛国中心的庞然大物,就像亨利·詹姆斯所说,“单是伦敦的巨大已然把我压垮,其不可想象的巨大,如此地压迫,以致我的思想瘫痪,从而不能欣赏细节”。

是的,巨大。今天我们谈到伦敦无不惊异于它的庞杂,却常常忽略另一个关键词:细节。还好,阿克罗伊德没有忘记。在他笔下,密集的细节总是凌驾于疆域之上。《伦敦传》是一部细节之书,来自一座细节之都。阿克罗伊德以历史为主导,向文学求佐证,从史前文明一路写到当下社会,时间跨度长达2055年,内容涵盖79个断面、831副面孔。他抛弃了历史、学术论著通常的酸腐气,只穿行于街市当中,品评身边的人和事,细赏花园、磨坊、酒肆、集市之美,在捕捉两千年来寻常生活的同时,复原出一座城市的日常。

阿克罗伊德将伦敦比为一个有着“磅礴的进取精神和自信永在”的年轻人:城廓构成筋骨、街市宛如血管、庭院好比脏腑,历经千年、活力犹在。但他也知道,伦敦从来不是文明、优雅之地,没有哪个城市像它一样“迂曲难行、笼统、令人窒息”。这是一个高度世俗化的都市,奠基于商业利润和经济投机,思想行为均被“商业那沉默无形的线条”所绑定。城市行会林立、贸易鼎盛。今天的人们很难想象18世纪的泰晤士街曾是芝士商贩的天堂,被文艺青年尊为圣地的查令十字街竟是马具匠的地盘。然而,这不就是伦敦吗?混搭、多面、阴暗、复杂。两千年来,这个“生机勃勃、丰富多彩、精神焕发”的大城以其巨大的包容性吸纳诸多变故,因外在的变故改换自身的容貌:它是瘟疫横行的灾区,是街头暴力的集中地;它是权贵云集的天堂,也是“丛莽苍苍、阴暗的地狱”,更是统治过四分之一地球的帝国都城。

要读懂英格兰,首先要读懂伦敦。比如王权。无论哪个时代、何种境况,当政者只需控制伦敦,就等于控制了整个国家。不过,伦敦向来以“内在平等主义”为先,深具独立精神。10世纪丹麦人围城,伦敦拥有自己的军队。1066年诺曼底公爵威廉征服英格兰。其后,伦敦由城邦变为都市,独立意识仍持续了300年。市民秉承罗马时代的遗风,组建民众大会,罢免昏君,拥戴新王,以自我意愿决定政治格局。比如1191年理查一世的兄弟约翰觊觎王位,民众大会举行公投,决定拥他为王,但前提是约翰必须认可伦敦的独立性。诸如此类的事件并不少见,独立精神更因此融入民族传统,成为庞大英式文化的一部分。

今天的英国人将“脱欧”当作浴火重生之道,殊不知伦敦正是那个在烈火中涅槃的凤凰。阿克罗伊德形容这是一座“总在火焰和废墟中重生的城市”。两千年来,城市在毁损——重建——再毁损——再重建的路上循环往复,旧体系在对抗中化为乌有,新城市在废墟上重生。因此,无论是1666年的大火,还是中世纪的黑死病,抑或二战时期的伦敦大空战,时过境迁,都不过是为这座“高度的雕琢”的城市披上了一件极具传奇色彩的外衣。

套句烂熟的话说,伦敦成就了伦敦人,成就了拜伦,成就了莎士比亚,成就了兰姆,成就了毛姆,自然也成就了诸多小人物。换句话说,如果没有这座传奇之城,所有的人生都将被改写,所有的写作都将止于想象。有了这样的前提,再来看《伦敦传》,自然是实打实的。阿克罗伊德说,他的笔下活动着一个真实的城市,“超越了任何边界或者传统,包含了所有曾被说过的话、许过的愿,所有曾被做过的动作、比划过的手势,所有曾被表达过的或刺耳或高尚的宣言”。时至今日,在经历无数磨难之后,伦敦仍然是一座“崭新”的城市,远远没有停下发展的脚步。它用它的过去、当下,以及未来,一次次地改写、拓宽“崭新”的定义。