四川盆地下寒武统龙王庙组岩相古地理特征和沉积模式

2016-08-18王龙沈安江陈宇航

王龙,沈安江,陈宇航,苏 旺

四川盆地下寒武统龙王庙组岩相古地理特征和沉积模式

王龙1,2,沈安江2,3,陈宇航1,2,苏 旺1

(1中国石油勘探开发研究院;2中国石油杭州地质研究院;3中国石油天然气集团公司碳酸盐岩储层重点实验室)

在系统吸收前人研究成果的基础上,通过露头、岩心和薄片观察,结合测井和区域地质资料,探讨了四川盆地龙王庙组岩相古地理特征及沉积模式。研究认为:四川盆地及周缘在寒武系龙王庙组沉积时期为远端变陡的缓坡环境,自西向东依次发育近岸潮坪—内缓坡—中缓坡—外缓坡相带。其中四川盆地主体位于内缓坡,它又可划分为浅水内缓坡、局限内缓坡和开阔内缓坡三个古地理环境,发育颗粒滩、滩间海、正常潟湖、局限潟湖和潮坪等5种亚相。在纵向上龙王庙组沉积期经历了上下两个海侵—海退的短期旋回。古地貌较高的浅水内缓坡主要发育上旋回,以颗粒滩和滩间海亚相为主,沉积了较厚层的砂屑白云岩、鲕粒白云岩、细晶白云岩、粉晶白云岩等。局限内缓坡和开阔内缓坡的下旋回发育了2套完整的潟湖—台坪组合,岩性以泥晶灰岩为主。上旋回普遍发生了白云石化,水体能量总体较弱;其中在局限内缓坡由于水流不畅、环境局限,以上旋回发育膏盐岩为特征。四川盆地及周缘缓坡台地的沉积特征和沉积模式的主控因素有三个:即古构造控制了沉积体系和沉积相类型;海平面升降控制了沉积物的垂向叠置和演变;古地貌和水体能量控制了沉积物类型和沉积微相分异。据此预测了安岳—南充—剑阁一带为有利储层的分布区。

四川盆地;龙王庙组;碳酸盐台地;岩相古地理;沉积模式

DOI:10.3969/j.issn.1672-9854.2016.03.002

对四川盆地龙王庙组碳酸盐台地类型及岩相古地理特征的认识一直以来都有不同的观点,有人认为属镶边台地[1-3];也有人认为主要发育局限碳酸盐台地相沉积和蒸发坪—陆棚潟湖相沉积[4];随着磨溪8井的钻探和龙王庙组大型整装气田的发现,人们逐渐统一了认识,认为龙王庙期的主体为碳酸盐缓坡型台地沉积[5-8],在龙王庙组沉积后期局部出现了台缘滩,并开始向镶边台地演变[7]。四川盆地龙王庙组储层的发育程度与不同相带的展布密切相关[5],其中与以砂屑白云岩和细晶白云岩为主的台内颗粒滩的关系最为密切,台内颗粒滩的原生粒间孔、晶间孔和次生溶蚀孔比较发育,因而形成了优质的储集体。但目前人们对磨溪—高石梯区域之外的龙王庙组的岩相古地理环境和沉积特征仍缺乏细致的研究,尤其是颗粒滩在全盆地的发育程度和分布范围尚不十分清楚,这制约了龙王庙组勘探领域的下一步优选。为此,本文通过露头、岩心和薄片观察,结合测井和区域地质资料,探讨了整个四川盆地龙王庙组的岩相古地理特征及沉积模式,以期能对盆地的龙王庙组碳酸盐岩天然气勘探部署有所启示。

1 古地理环境

前人研究认为,四川盆地及周缘在寒武纪早期的筇竹寺组和沧浪铺组沉积时期为滨浅海环境,主要发育陆棚相及三角洲相等陆源碎屑沉积[1-2]。供应充足的陆源碎屑不断向海(向东)进积,对地表填平补齐。到龙王庙组沉积时期,古地貌趋于平缓,地势西高东低,转变为以清水碳酸盐岩沉积为主的陆表海环境[2-3]。同时受桐湾运动的影响,乐山—龙女寺等水下古隆起开始形成,最终演化为具两隆(川中川西隆起、渝东隆起)两凹(川东凹陷、湘西黔北凹陷)、向东倾斜的缓坡,隆凹之间没有明显的坡折[6-11](图1)。

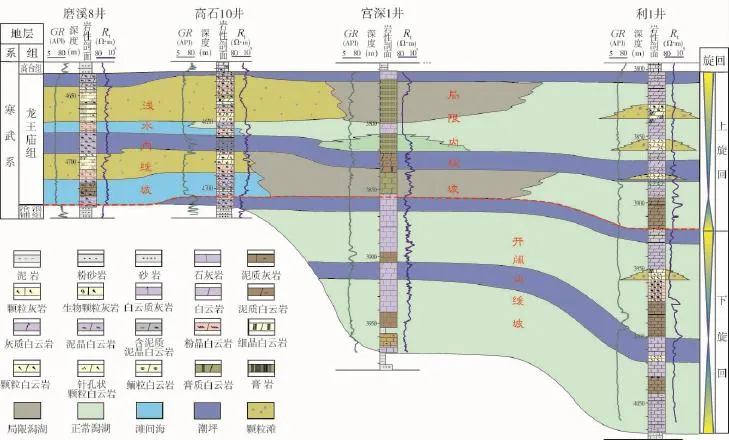

龙王庙组下伏地层为沧浪铺组,其岩性以砂岩、粉砂岩及页岩为主,在龙王庙组沉积早期,海水自东向西快速侵入,四川盆地及周缘开始转变为以碳酸盐岩沉积为主的环境。但靠近松潘古陆、康滇古陆的盆地西北缘、西缘和西南缘,由于受物源影响较大,为碳酸盐和陆源碎屑的混合沉积(图1)。而在盆地凹陷的局部低洼处,龙王庙组下部也可以看到粉砂质泥岩沉积(例如川东南宫深1井,宁1井等),但是龙王庙组自下往上碳酸盐岩比例明显增大,直至变为纯碳酸盐岩沉积。本文选取川中两口、川东北和川东南各一口典型井进行岩性和测井相对比分析(图2,钻井位置见图1),从图2可以看出,川东凹陷(代表井为宫深1井、利1井)海平面经历了两个上升到下降的变化周期,发育上、下两个海进—海退短期旋回,对应在测井曲线上可以看到两个高GR段,地层厚200m左右;而川中川西隆起(代表井为磨溪8井,高石10井)只发育上旋回,对应在测井曲线上只看到一个高GR段,地层厚100m左右。每个旋回中高GR段的电阻率测井值较低,岩性以泥晶白云岩、泥质泥晶白云岩以及泥质泥晶灰岩为主,区域上可以追踪对比,这反映了沉积水体较深,代表了最大海侵面。龙王庙组上旋回普遍白云石化,陆源碎屑物质较下旋回明显减少,而颗粒滩较下旋回增多。龙王庙组在每个海退旋回的顶部发育有一套较薄层的泥质泥晶白云岩和泥晶白云岩,可见干裂纹等暴露构造,这反映了沉积动力以潮汐作用为主,能量不强,为潮坪沉积。

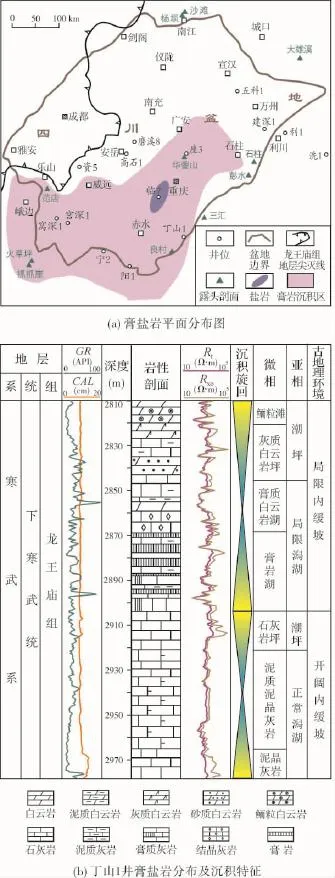

图1 四川盆地及周缘寒武系龙王庙组古地貌及岩相古地理图

川东凹陷的龙王庙组下旋回发育了2套完整的潟湖—台坪组合,岩性以泥晶灰岩为主(图2)。而龙王庙组上旋回的沉积环境出现了分异,凹陷的东北部和东南部形成了不同的岩相组合,东南地区以广泛发育膏盐岩沉积为主要特征。根据最新的野外剖面和钻井资料统计(表1,钻井和剖面位置见图1),下寒武统龙王庙组膏盐岩在凹陷东北部(如南江杨坝剖面、沙滩剖面、五科1井、利1井、建深1井,洗1井)未见发育,而在凹陷东南的钻井和野外剖面上广泛分布[2,12-15]。其中:位于沉积中心的临7井,硬石膏单层厚1~34m,钻遇纯膏岩累计厚度达141.9m;在沉积中心西南的宫深1井,硬石膏岩层累计厚度30m,加上膏质白云岩等总厚度为45.6m;火草坪野外剖面发育6层、累计厚度18.5m的白云质石膏岩和膏溶角砾岩;沉积中心南侧的宁2井硬石膏岩层累计厚度3m,加上白云质膏岩和膏质白云岩总厚20m;沉积中心东侧的丁山1井膏岩累计厚度28m;沉积中心北侧的座3井纯硬石膏累计厚度56m,加上膏质白云岩总厚度达81m。从四川盆地寒武系龙王庙组膏盐岩分布图(图3a)可以看出,膏盐岩分布大致以重庆—赤水为中心,沿乐山—威远—广安—石柱一线以南的区域发育。纵向上膏盐岩(以丁山1井为例,图3b)主要发育在龙王庙组上旋回,这反映出龙王庙组沉积后期逐渐出现了咸化和蒸发环境。因为膏盐岩的沉积需要干旱炎热的气候条件和局限潟湖的环境,强烈的蒸发作用使海水浓缩咸化,形成高密度卤水,高密度卤水向盆地回流渗透产生膏盐岩沉积[16-17]。所以膏盐岩的分布特征能在一定程度上反映出盆地的古地理环境,川东凹陷的东南区域在龙王庙组沉积期为局限潟湖环境(图1)。

图2 四川盆地龙王庙组沉积旋回及沉积相对比连井剖面图

表1 四川盆地下寒武统龙王庙组膏盐岩分布统计表

图3 四川盆地龙王庙组膏盐岩平面(a)及纵向(b)分布图

沉积物对不同环境的响应可表现为不同的岩性组合形式,反之,也可以根据不同的岩性组合来推断当时的沉积环境。综合以上地层展布特征、膏盐岩的分布范围、岩相组合和沉积旋回特征,四川盆地龙王庙组沉积期的内缓坡可进一步划分为浅水内缓坡、开阔内缓坡和局限内缓坡三个古地理环境(图1)。其中,浅水内缓坡位于川中川西宽缓隆起区,地势相对较高,是经常性、持续性的波浪作用带,水动力较强,主要发育颗粒滩和滩间海亚相,岩性以砂屑白云岩、残余砾屑白云岩,以及细晶、粉晶白云岩为主;川东凹陷的东北区域为开阔内缓坡环境,位于平均浪基面以下,水体能量较弱,主要发育正常潟湖和台坪亚相,岩性以灰色、深灰色泥晶灰岩、泥晶白云岩为主;川东凹陷的东南区域总体水流不畅,环境局限,因蒸发作用而咸化,盐度较高,主要发育局限潟湖和潮坪亚相(图3b),以膏盐岩的发育为特征。

2 主要沉积相类型及特征

四川盆地及其邻区在龙王庙组沉积时期自西向东依次发育近岸潮坪—内缓坡—中缓坡—外缓坡等相带(图1),其中现今四川盆地的范围主要位于内缓坡环境,发育了颗粒滩、滩间海、正常潟湖、局限潟湖和潮坪等5种亚相,每种亚相均具有各自典型的沉积特征(见表2)。

2.1颗粒滩亚相

颗粒滩亚相主要分布于浅水内缓坡的微地貌高地上,在开阔内缓坡和局限内缓坡的局部古地貌高地也有分布,由于沉积界面在平均浪基面以上,处于经常性、持续性地接受波浪和潮汐作用影响的高能波浪作用带,因此有利于颗粒岩的堆积,岩石类型以浅灰色、灰色砂屑白云岩、砾屑白云岩、鲕粒白云岩以及细晶白云岩为主(图4a—4c),沉积构造有交错层理、低角度斜层理以及粒序层理等(图4d)。由于波浪强烈的淘洗作用,颗粒滩保留了很少的细粒物质,因而在测井响应上表现为自然伽马低值和较为平直的曲线形态,地震剖面上多为断续的弱反射、弱振幅特征。颗粒滩往往由多层颗粒岩叠置而成,不同期次的颗粒岩层之间可见冲刷面,单层颗粒滩一般表现为向上变细的正粒序,厚度0.5~3m不等。

2.2滩间海亚相

滩间海亚相是指发育在颗粒滩之间的洼地,由于颗粒滩的屏障作用,使得滩间海亚相的水体环境相对安静,水动力较弱。岩石类型以细粒沉积为主,发育泥晶白云岩、粉晶白云岩、含不规则泥质纹层的泥晶白云岩、以及扁条状泥晶白云岩等(图4e,4f)。此外,由于生物的扰动作用,由不规则的灰色和暗色粉晶白云岩斑组成的斑状白云岩也较为常见 (图4g)。沉积构造主要有生物扰动不规则泥质纹层、条带状构造、生物扰动斑、生物潜穴等(图4h)。测井响应上自然伽马值较颗粒滩高,但形态仍较为平直。地震剖面以强振幅、强反射为特征。

表2 四川盆地下寒武统龙王庙组主要沉积相及特征

图4 四川盆地下寒武统龙王庙组岩性特征及沉积构造

2.3正常潟湖亚相

该相带主要发育在开阔内缓坡,岩石类型以灰色和深灰色泥晶白云岩、泥晶灰岩、泥质泥晶白云岩以及泥质泥晶灰岩为主。例如广探2井(井位见图1),主要发育两种岩性:深灰色泥质泥晶白云岩夹深灰色泥岩,生物扰动构造发育;黑色泥质泥晶白云岩夹黑色泥岩,生物活动痕迹较少。整体沉积环境水体能量较低,且水体较深,部分层段沉积期水体可能处于缺氧环境,以至于生物活动痕迹很少。测井响应上表现为自然伽马较高值,形态为齿状。

2.4局限潟湖亚相

局限潟湖亚相处于局限内缓坡的低洼地带,水流不畅,水体能量较低,总体为一局限环境。该相带最显著的特征是地层中有膏盐岩发育,岩石类型为纹层状白云岩、泥晶白云岩、泥晶灰岩、膏质白云岩以及硬石膏岩等(图4i)。地震响应特征为连续强反射、中强振幅,其中膏质潟湖多为强振幅,含泥白云质潟湖多为中—强振幅。由于咸化环境生物稀少,所以沉积物中缺乏化石,在石柱剖面(位置见图1)附近发育藻丘,生物相对较少,普遍发育干裂、波痕、硬石膏假晶和水平层理。

2.5潮坪亚相

潮坪亚相可以划分为混合坪、白云岩坪、膏质白云岩坪和灰坪。川西靠近盆地边缘的地区在龙王庙组沉积期处于平均浪基面以上,主要受潮汐作用的影响,发育近岸混合坪,后来由于经受剥蚀作用,现仅残存于川西北、川西南一隅。岩石类型为含砂白云岩、砂质白云岩(图4j),夹薄层陆源碎屑岩,如白云质砂岩、白云质泥质粉砂岩和粉砂质泥岩等。资阳一带则发育有白云岩坪,岩石类型包括紫红色、红褐色、灰色泥岩,泥质白云岩,泥晶白云岩,含泥质条带的泥晶—粉晶白云岩,砂屑白云岩及含藻白云岩等。纵向上,在龙王庙组下旋回的海退末期,在局限内缓坡发育白云岩坪和膏质白云岩坪,而在开阔内缓坡则发育灰坪和灰质白云岩坪;在龙王庙组沉积的末期(即上旋回的海退末期),四川盆地普遍发育白云岩坪,再往上泥质含量逐渐增加,发育泥质白云岩、泥质泥晶白云岩,可见泥质条带。见干裂纹、小型交错层理、楔状层系、羽状层理以及波痕等沉积构造(图4k)。

3 沉积主控因素和沉积模式

3.1古构造控制沉积体系的分布特征

构造运动是控制沉积体系形成和消亡的根本原因,缓坡的发育需要相对稳定的构造条件,但台内颗粒滩的大规模发育却需要一定的构造活动[18—19]。前寒武纪我国南方大陆裂谷作用之后,扬子板块东南缘进入了稳定的被动大陆边缘,大致以湖南沅陵—芦溪—黔阳及贵州三都为界[6],以西发育碳酸盐岩,形成四川盆地龙王庙期缓坡台地,以东主要为页岩、粉砂岩等细粒碎屑沉积。同时,盆地西缘的康滇古陆缓慢抬升并向北扩张[8],导致上扬子板块内部出现变形,形成隆坳相间的构造格局,这种大的稳定构造背景下的局部构造活动为碳酸盐缓坡的形成及规模颗粒滩在浅水内缓坡区的发育创造了条件。

3.2海平面变化控制沉积物垂向演化

海平面的升降引起沉积环境的变化,龙王庙组沉积在高台组和沧浪铺组上下两套陆源红层之间,纵向上经历了两个海侵—海退短期旋回(图2),这控制了龙王庙组沉积物的演化。Tucker[20]对比了冰期和间冰期的三级、四级、五级相对海平面变化幅度后认为,相对于间冰期,冰期四、五级海平面变化幅度要大,米级规模向上变浅的旋回十分发育。处于冰期的龙王庙组沉积就处在这种高频的海平面波动之下,从而形成了浅水内缓坡颗粒滩和滩间泥晶白云岩在垂向上的互层分布。其中单层旋回的颗粒滩厚度一般只有几米,粒度自下而上逐渐变大,岩性依次为泥晶、粉晶白云岩—砂屑粉晶白云岩/花斑状白云岩—砂屑白云岩—砾屑白云岩(图5a)。多期颗粒滩在垂向上相互叠置,平面上叠合连片,形成块状颗粒滩(图5b)。

图5 四川盆地龙王庙期高频海平面变化引起的米级规模向上变浅的序列

3.3古地貌和水动力控制沉积物类型

浅水内缓坡的沉积环境处于平均浪基面以上,能够经常性、持续性地接受波浪、潮汐作用的影响,而次一级古地貌高地无疑是最有利于滩体形成的环境,那里粗粒沉积物最为发育,呈顺层条带状展布,分布连续且厚度较大。次一级古地貌高地之间的洼地,水体较深,由于滩体的遮挡,故以泥晶碳酸盐岩沉积为主,后经强烈的白云石化作用,对原始结构进行了改造,大多已经看不到原来的颗粒结构,形成了粉、细晶白云岩(图4c,4e)。川东北在海侵初期和海退期受到较强水动力作用,主体沉积期水体又较深,沉积物类型和粒度变化大,从高能砾屑碳酸盐岩、鲕粒碳酸盐岩等颗粒岩,到低能的泥晶岩和泥质泥晶岩都有发育,局部地貌高点上则断续发育颗粒滩。川东南水体流通不畅,循环受阻,以台坪相石灰岩、白云岩为主,并沉积了较厚潟湖相膏盐岩。

综合四川盆地寒武系龙王庙组沉积时期的古地理环境、沉积特征和沉积作用过程,可以得出:古构造控制了龙王庙期碳酸盐岩缓坡的沉积体系和沉积亚相类型,海平面升降控制了沉积物的垂向叠置和演化,古地貌和水体能量控制了沉积物类型和沉积微相分异。整个盆地可依据水动力特征划分出近岸潮坪、浅水内缓坡、局限内缓坡、开阔内缓坡、中缓坡、外缓坡及盆地等6个古地理环境(图6),每个环境都有着自己独特的岩性组合和沉积亚相。

上述的四川盆地寒武纪龙王庙期碳酸盐岩缓坡的沉积模式表明,颗粒滩主要发育在浅水内缓坡和中缓坡,而具有勘探价值的颗粒滩则主要分布在浅水内缓坡。四川盆地磨溪—高石梯地区的钻探已证实了浅水内缓坡颗粒滩优质储层的存在,多期颗粒滩在垂向上相互叠置,平面上叠合连片,形成块状颗粒滩,厚度20~60m,平均厚约30m。在广安—南充—剑阁一带,是水体从开阔内缓坡向浅水内缓坡补给的前沿,预测可能会发育规模颗粒滩储层,近期钻探的南充1井发现了20多米的颗粒滩储层,初步证实了这一推断,而川东北开阔内缓坡的局部古地貌高点上不连续展布的滩体、川东南局限内缓坡周缘的浅滩及膏溶角砾岩,则可为潜在的勘探领域。

4 结论

(1)寒武系龙王庙组沉积时期,四川盆地及其邻近地区为碳酸盐岩缓坡沉积环境,现今四川盆地的范围主要位于内缓坡,内缓坡可进一步划分为浅水内缓坡、开阔内缓坡和局限内缓坡三种古地理环境,发育了颗粒滩、滩间海、正常潟湖、局限潟湖和潮坪等5种亚相。

(2)四川盆地龙王庙组的沉积亚相均具有典型的特征。颗粒滩亚相主要发育在浅水内缓坡的微地貌高地,沉积物以砂屑白云岩、鲕粒白云岩、细晶白云岩为主;滩间海亚相位于颗粒滩之间的洼地,以细粒沉积物为主,因生物扰动形成的泥质条带白云岩和斑状白云岩也较为常见;正常潟湖亚相主要分布在开阔内缓坡,水体较深,相对低能,岩石类型以灰色、深灰色泥晶白云岩和泥质泥晶白云岩为主;局限潟湖亚相总体环境局限,水流不畅,以地层中发育膏盐岩为特征;潮坪亚相位于浅水低能环境,其中混合坪主要分布在盆地边缘,台坪则发育在每个海退旋回的末期,可见干裂纹、小型交错层理及波痕等标志。

图6 四川盆地寒武纪龙王庙期碳酸盐缓坡台地沉积模式

(3)稳定的被动大陆边缘环境是碳酸盐岩缓坡形成的前提,台内一定的构造变形是各沉积亚相分异发育的基础,两者的耦合控制了龙王庙期四川盆地缓坡的沉积体系和亚相类型;海平面升降引起沉积环境的变化,从而形成了纵向上颗粒滩—滩间海—潮坪、潟湖—潮坪亚相之间的转化,其中高频的海平面波动使得多期颗粒滩在垂向上相互叠置,平面上叠合连片,形成了大规模的台内颗粒滩。古地貌高地位于浪基面附近,水动力强,有利于粗粒物质的堆积,而隆起之间的洼地水动力弱,以细粒低能物质的沉积为主,古地貌和水动力共同作用控制了沉积物的类型和沉积微相的分异。

[1] 杨威,谢武仁,魏国齐,等.四川盆地寒武纪—奥陶纪层序岩相古地理、有利储层展布与勘探区带[J].石油学报,2012,33(增刊2):21-34.

[2]张满郎,谢增业,李熙喆,等.四川盆地寒武纪岩相古地理特征[J].沉积学报,2010,28(1):128-139.

[3]冯伟明,谢渊,刘建清,等.上扬子下寒武统龙王庙组沉积模式与油气勘探方向[J].地质科技情报,2014,33(3):106-111.

[4]李伟,余华琪,邓鸿斌.四川盆地中南部寒武系地层划分对比与沉积演化特征[J].石油勘探与开发,2012,39(6):681-690.

[5]姚根顺,周进高,邹伟宏,等.四川盆地下寒武统龙王庙组颗粒滩特征及分布规律[J].海相油气地质,2013,18(4):1-8.

[6]周进高,房超,季汉成,等.四川盆地下寒武统龙王庙组颗粒滩发育规律[J].天然气工业,2014,34(8):27-36.

[7]李皎,何登发.四川盆地及邻区寒武纪古地理与构造-沉积环境演化[J].古地理学报,2014,16(4):441-460.

[8]邹才能,杜金虎,徐春春,等.四川盆地震旦系—寒武系特大型气田形成分布、资源潜力及勘探发现[J].石油勘探与开发,2014,41(3):278-293.

[9] 刘树根,孙玮,罗志立,等.兴凯地裂运动与四川盆地下组合油气勘探[J].成都理工大学学报:自然科学版,2013,40(5):511-520.

[10]杜金虎,邹才能,徐春春,等.川中古隆起龙王庙组特大型气田战略发现与理论技术创新[J].石油勘探与开发,2014,41 (3):268-277.

[11]黄文明,刘树根,王国芝,等.四川盆地下古生界油气地质条件及气藏特征[J].天然气地球科学,2011,22(3):465-476.

[12]张晓峰.四川盆地寒武系膏盐岩特征与成藏条件研究[D].成都理工大学,2011.

[13]门玉澎,许效松,牟传龙,等.中上扬子寒武系蒸发岩岩相古地理[J].沉积与特提斯地质,2010,30(3):58-64.

[14]王淑丽,郑绵平.川东北寒武纪盐盆成盐环境及其找钾意义[J].科技导报,2014,32(35):41-49.

[15]林良彪,郝强,余瑜,等.四川盆地下寒武统膏盐岩发育特征与封盖有效性分析[J].岩石学报,2014,30(3):718-726.

[16]Schreiber B C,Tabakh M E.Deposition and early alteration of evaporites[J].Sedimentology,2000,47(s1):215-238.

[17]李凌,谭秀成,邹春,等.四川盆地雷口坡组膏盐岩成因及膏盐盆迁移演化与构造意义[J].地质学报,2012,86(2):316-324.

[18] 王剑.缓坡及其构造背景——以中国南方早寒武世龙王庙期扬子碳酸盐缓坡为例[J].岩相古地理,1990,(5):13-22.

[19] 刘伟,洪海涛,张艳秋,等.不同构造背景下礁滩的发育特征和差异性[J].天然气工业,2014,34(4):44-51.

[20] Tucker M E.Carbonate diagenesis and sequence stratigraphy [M]//Wright V P.Sedimentology Review 1.Oxford:Blackwell Scientific Publications,1993:51-72.

编辑:黄革萍

Wang Long:Master degree in progress at PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration&Development. Add:Box 910,20 Xueyuan Rd.,Beijing,100083,China

Lithofacies Paleogeography and Sedimentary Model of Lower Cambrian Longwangmiao Formation in Sichuan Basin

Wang Long,Shen Anjiang,Chen Yuhang,Su Wang

Cambrian Longwangmiao Formation was in the sedimentary environment of distally-steepening slope in Sichuan Basin and its peripheral area,in which nearshore tidal flat,internal slope,middle ramp and external ramp developed successively from west to east.Sichuan Basin was mainly located in the internal slope.The internal slope can be further divided into shallow internal slope,restricted internal slope and open internal slope,in which five subfacies develop,including grain beach,interbeach sea,lagoon,restricted lagoon and tidal flat.Two short-term cycles of transgression-regression,including an upper and a lower ones,developed in longitude during Longwangmiao sedimentation.The upper cycle developing in the shallow internal slope,in which grain beach and sea interbeach subfacies are predominant,is composed of thick calcarenite dolostone,oolitic dolostone and fine-crystalline dolostone in lithology.The lower cycle developing in restricted internal slope and open internal slope,in which two groups of lagoons and tidal flats develop,is predominantly composed of micrite in lithology.Dolomitization is general in the upper cycle.Gypsum and salt rock develop in the restricted internal slope due to limited environment and low energy.It is suggested that the main controlling factors include:(1)paleostructures controlling the sedimentary system and sedimentary facies,(2)the sea-level changes controlling the vertical superimposition and evolution of sediments,and(3)paleo geomorphology and water energy controlling the sediment type and microfacies.A slope sedimentary model is put forward and it is deduced that the favorable reservoirs distribute in the Anyue-Nanchong-Jian′ge area.

Lower Cambrian;Longwangmiao Fm.;Carbonate platform;Lithofacies paleogeography;Sedimentary model;Sichuan Basin

TE121.3

A

1672-9854(2016)-03-0013-09

2015-03-10;改回日期:2016-02-29

本文受中国石油集团科技重大专项“深层油气勘探开发关键技术研究”(编号:2014E-32-02)资助

王龙:1990年生,中国石油勘探开发研究院在读硕士,主要从事碳酸盐岩沉积和储层研究工作。通讯地址:100091北京市海淀区学院路20号 中国石油勘探开发研究院研究生部;E-mail:wanglong1127@163.com