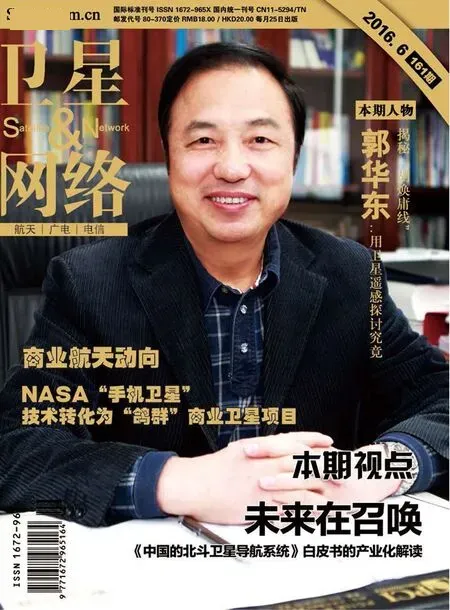

揭秘“胡焕庸线”郭华东:用卫星遥感探讨究竟

——专访中国科学院遥感与数字地球研究所原所长、中国科学院院士、著名遥感专家郭华东

2016-08-13王宛斯

+ 王宛斯

大家

揭秘“胡焕庸线”郭华东:用卫星遥感探讨究竟

——专访中国科学院遥感与数字地球研究所原所长、中国科学院院士、著名遥感专家郭华东

+ 王宛斯

“‘胡焕庸线’西北半壁几乎包括了干旱及半干旱区和青藏高寒区,这种自然特点对人类社会经济活动的影响巨大。”6月16日,部分专家在“中国人口格局与胡焕庸线有关问题”研讨会上做了上述表示。

80多年来被人们认识的这条中国版图上的神秘的地理人口分界线,再次引起了人们关注。

“胡焕庸线”,线起黑龙江省瑷珲县(今黑河市),止于云南省腾冲县,自东北向西南将中国切分为两大板块:人口密集的东南部和人口稀疏的西北部,1935年,时任中央大学地理系主任的胡焕庸发现并绘制,史称“胡焕庸线”。

这条神奇的地理线,让国务院总理李克强格外牵挂。“总理连续几年关注、询问这条线的情况。”中国科学院遥感与数字地球研究所原所长、中国科学院院士郭华东感慨道。

2013年,郭华东受邀参加了国务院召开的“新型城镇化建设”的座谈会,听取中国科学院、中国工程院有关汇报。会上,李克强总理两次提到“胡焕庸线”,问:“该不该破?能不能破?怎么破?”郭华东他们把之称为关于“胡焕庸线”的“总理三问”。

2014年,李克强在国家博物馆参观人居科学研究展时,指着中国地图上的“胡焕庸线”说,“我国94%的人口居住在东部43%的土地上,但中西部一样也需要城镇化,我们要研究如何打破规律,统筹规划、协调发展,让中西部老百姓在家门口也能分享现代化。”

总理对“胡焕庸线”的重视程度让从事卫星遥感研究多年的郭华东深受鼓舞,在郭华东看来,卫星遥感宏观、快速、准确监测地表特征的能力,可在“胡焕庸线”研究中发挥重要作用,或许能将其探个究竟,为国家新型城镇化战略提供科学参考。为此,他申请了中科院学部咨询评议项目并获得批准。

2015年6月23日,由郭华东牵头负责的中国科学院学部咨询评议项目“‘胡焕庸线’时空认知:聚焦‘总理三问’”项目正式启动。他说,项目可利用空间观测技术的优势,综合分析自然、经济、社会和政策因素,开展对“胡焕庸线”的创新性研究,回答“总理三问”有关问题。“要突破,一定是从产业上突破,增加西部的实力,优化产业布局,加快脱贫的步伐,缩小东中西差距。”

在接着的一年多时间里,郭华东领导团队对卫星数据进行分析,赴多地探访调研,在综合分析基础上。形成了一份严谨的调研报告。

那么,“胡焕庸线”现状如何?要不要破这条线?它的破除将对我们有什么影响?对此,《卫星与网络》独家对话“‘胡焕庸线’时空认知:聚焦‘总理三问’”项目负责人郭华东,探秘如何用卫星遥感研究胡焕庸线。

人物简介郭华东,江苏徐州人,中国科学院遥感与数字地球研究所原所长、中国科学院院士,著名遥感专家,国际欧亚科学院院士,国际数字地球学会现任主席、国科联国际科技数据委员会前主席。

“总理三问”引发“胡焕庸线”热

《卫星与网络》:能否先请您简单给我们科普一下“胡焕庸线”?

郭华东:“胡焕庸线”,是中国地理学家胡焕庸在1935年发现的人口密度线,最初称“瑷珲—腾冲线”,后因地名改变,亦称“爱辉—腾冲线”、“黑河—腾冲线”。

这条呈约 45度角的斜线,在线东南方36%国土居住着96%的人口,以平原、水网、丘陵为主要地理景观,主要以农耕来获取经济利润;而线西北方人口密度极低,是草原、沙漠和雪域高原的世界,自古就是游牧民族的天下。

“胡焕庸线”在某种程度上也成为目前城镇化水平的分界线。这条线的东南各省区市,绝大多数城镇化水平高于全国平均水平;而这条线的西北则多数低于全国平均水平。

《卫星与网络》:什么情况下,让您关注到了“胡焕庸线”?

郭华东:2013年8月,我正在马来西亚参加第八届国际数字地球会议,会还没有开完,收到了中科院办公厅的通知,让我回来参加中南海的一个会议,这个会议就是李克强总理组织的“新型城镇化座谈会”。

会议上,中国工程院、中国科学院分别做出了关于新型城镇化建设的咨询报告。在会上,总理曾两次提出“胡焕庸线”应不应该破?能不能破?怎么破?我们把它称之为“总理三问”。

《卫星与网络》:李克强总理非常关注“胡焕庸线”。

郭华东:是的。在关于“胡焕庸线”问题上,李克强总理连续三年发问,探讨解决之道。

2013年8月30日,总理在中南海听取两院报告并进行座谈。会上,提出“三问”。2014年11月,总理在国家博物馆参观人居科学发展时,再次提到了“胡焕庸线”怎么破的问题。2015年11月,李克强总理在政协常委会作报告时又讲到破解“胡焕庸线”问题。

我相信在总理心中早就已经对于“胡焕庸线”问题有深刻认识,但是他尊重科学,希望科技专家们一起参与讨论。

《卫星与网络》:为什么您认为卫星遥感能够为回答“总理三问”作出贡献呢?

郭华东:“胡焕庸线”跨度大,历史长,自然环境和经济条件复杂,需要综合的方法理论进行研究。其中,空间对地观测技术可认为是最有效的方法之一。它不仅能够宏观监测目前地表上的各种地物特征,还可以追踪过去、模拟未来发展。

举一个简单的例子,依据目前我们所掌握的卫星数据,可以看出“胡焕庸线”前后30年的变化情况,进一步可推测出未来的变化趋势。

四大关键要素可破“胡焕庸线”

《卫星与网络》:“胡焕庸线”是不是非破不可?

郭华东:“胡焕庸线”的内涵应该都清楚了,从黑龙江省的瑷珲县到云南的腾冲县画一条线,其东南部30%多的土地养活96%的人口,其西北部60%多的土地养活4%左右的人口,这是1935年的数据。这是一个人口线,但它基本上是一个200mm—400mm的降水线,与地形、地貌高度契合。

李克强总理对这件事这么关心是因为新型城镇化的建设与这条线密切相关。

如果这条线横在这里,不破它的话,中国的经济能不能可持续发展,能不能稳定地向前发展,这其实是一个问题。

《卫星与网络》:您觉得“胡焕庸线”能不能破呢?

郭华东:能破。举个例子说,根据我们项目组的分析,1935年,“胡焕庸线”以西的人口占全国3.21%,而到了2010年就已经增加至6.51%了,在这近80年的时间里,“胡焕庸线”以西的人口上升了3.3个百分点,这就表明了“胡焕庸线”并不是一成不变的。

《卫星与网络》:应该从哪些方面着手破解呢?

郭华东:我们提出了4条建议:建议一:打造中国绿色新能源基地,构建耗能密集型高新技术产业;建议二:多方并举提高西部水资源承载力,三业联动铸就西部大发展新模式;建议三:“群”、“带”结合走西部新型城镇化之路,挖潜革新促中国城镇化均衡发展;建议四:打造以人为本的政策与制度环境,构建资源公平分配与利益均沾的机制。

必须提到的是,“一带一路”建设为破解“胡焕庸线”奠定了很好基础。“一带一路”是从东往西,“胡焕庸线”从东北到西南,“一带一路”是个经济带、贸易通道和文化通道,涉及了60多亿人口,40多个国家,带动交通、物流、人流等多个方面的发展,对破解“胡焕庸线”会发挥很大作用。

能源方面,虽然西部的GDP比较低,但是西部的绿色能源很丰富,我们的团队做过计算,西部的太阳能和风能发电量相当于2014年我国全社会用电量的83%。象克拉玛依那么遥远的地方,利用其得天独厚的太阳能和风能,一些工业设施和新兴产业都可以到西部去做。西部丰富的绿色能源将为未来新兴产业提供强大的动力支持与发展空间。

人才和人口素质也是非常关键的方面,“胡焕庸线”既是人口密度突变线,也是文化教育水平的突变线。在我国西部的一些地区,很多孩子大概在十几岁,甚至小学没有毕业,就辍学了,没有工厂也没有农活干,素质不高,致使当地的犯罪率也提升了。如果我们在当地为他们办学,从小学一直到大学,都是免费,让他们接受更多的教育,就可以大力提高人的素质。我们建议西部要多办一些大学。

《卫星与网络》:在“胡焕庸线”研究过程中,卫星遥感做了哪些工作?

郭华东:我们先利用卫星遥感技术做了基本图件并对“胡焕庸线”两侧陆地净初级生产力、地震震级位置分布、洪涝灾害发生强度、扶贫重点县分布、交通优势度分布以及中国民族县图进行分析。对比后,我们发现,“胡焕庸线”的左侧分布着我国多数的少数民族聚居区,而这些地区的普遍特征就是贫穷、交通条件差、生产力水平低、自然灾害频发。

《卫星与网络》:这些特征涉及到不同领域,需要方方面面的人参与进来?

郭华东:是的,我们清楚地认识到,哪一种方法都不是万能的,因为它涉及到经济、社会、科技、人文等各个方面。

虽然这是科学院的咨询项目,但是参与的人绝不仅限于科学院系统的研究人员,项目组包括了有关部委和地方的专家,也请了有关城市的专家参与项目研究。

《卫星与网络》:您曾经和团队考察过多地的人文、地理、经济环境,有没有让您印象深刻的事情?

郭华东: 给我印象最深的就是宁夏回族自治区的中卫市了,中卫市是“胡焕庸线”和“丝绸之路经济带”的交叉点,也是“胡焕庸线”上的重要地区。

中卫市的主要领导,利用自己的专业积累,利用大数据和当地充足的日照条件以及土地资源优势来做大数据产业的开发,为当地人就业提供了机会,是“胡焕庸线”研究和新型城镇化建设的一个典型案例。

《卫星与网络》:大数据对于破解“胡焕庸线”也有帮助?

郭华东:是的,去年我也曾提出,由于“胡焕庸线”有数千公里之长,时间跨度也有千年历史,人文的、自然的、历史的,现象十分复杂,利用大数据思维和方法进行研究很有意义。所以我提出“用大数据之光照亮‘胡焕庸线’、用大数据之光普照‘一带一路’、让大数据成为打开‘胡焕庸线’的钥匙”。意思就是说,大数据能够在这里起到重要的作用。当然这个大数据不仅只是空间大数据,还包括其他综合的大数据。

未来,中卫应该成为一个破解“胡焕庸线”的实验基地。

外国也有“人口分界线”

《卫星与网络》:世界上只有中国有这样的“分界线”吗?

郭华东:其实人口分布不均的问题同样也存在于其他国家。我们曾经用夜间灯光图像做过美国人口空间分布研究,发现美国也存在一条南北展布的人口密度线,印度也有类似情况,这与我们国家的情况很相似。

由此可见,人口分布不均的问题,中国不是个例,但是要如何打破这个平衡,让相对不发达地区人口多起来,这可能是让一个人口众多的国家走向可持续发展的有效途径之一。

《卫星与网络》:那么美国是怎么解决这个问题的?

郭华东:美国到现在为止,东部相对发达,西部除了加州以外还不是特别的发达,当然这里所讲的发达是指在美国内部的相对比较。美国的西部大盆地,像内华达州、亚利桑那州、新墨西哥州都分布着大沙漠、戈壁滩。但资源丰富,储藏着很多金矿,为什么旧金山市有那么多的华人,是因为当年有很多华人被雇佣去采金矿,到现在为止,西部大盆地也有很多矿产资源在开发,带动了西部的发展。

再来看看被誉为“沙漠之钻”的胡佛大坝,它很好地控制了水的利用,政府通过水资源的引进、资源的开发,加之特殊政策的刺激,来打破这个平衡,让相对不发达地区人口多起来,是走向可持续发展的有效途径之一。

这其中,我们的任何方式都离不开国家政策的大力扶持。

链接:

胡焕庸线

在中国人口分布的版图上,我们可以看到一条神秘的分界线,线起黑龙江省瑷珲县(今黑河市),止于云南省腾冲县;该线由东北向西南的将中国切分为两大板块:人口密集的东南部和人口稀疏的西北部,被称为“胡焕庸线”。

1935年,中央大学地理系主任胡焕庸在论文《中国人口之分布》中绘制了中国人口分布图,并画出了中国人口分布的这条重要界线。

后来,随着时间的推移,人们逐渐发现,这条人口分割线与气象上的降雨线、地貌区域分割线、文化转换的分割线以及民族界线均存在某种程度的重合。所以,近年来又有专家将“胡焕庸线”看作是中国景观的一个分界线;由景观联系到历史文化,似乎可以发现,这条线也是中原王朝直接影响力和中央控制疆域的边界线,是汉民族和其他民族之间战争与和平的生命线。

此后,我国分别在1982年和1990年进行了第三、第四次人口普查,但数据却表明,自1935年以来,中国人口分布的基本格局基本没有任何变化。以东南部地区为例,1982年面积占比42.9%,人口占比94.4%,1990年人口占比为94.2%,经历了55年时间,东西部人口比例变化不大。

在2000年第五次人口普查则显示,东南、西北两部分的人口比例还是94.2%比5.8%。沧海桑田、物转星移,其间种种自然和人为的人口迁徙并没有撼动“胡焕庸线”确定的人口分布格局。

而2014年4月11日,当QQ同时在线用户突破2亿之时,用户们依然从东北到云南画出了一条清晰的边界,而这条边界一如1935年胡焕庸书桌上“人口分布图”的模样。

Features