陆川的“包”又鼓了起来

2016-08-12

刘佳璇

陆川做电影导演已经15年,得到过不少赞美,也挨过不少骂。

公开露面时他总是穿黑色。接受《瞭望东方周刊》采访那天,他黑T恤、黑短裤,戴着标志性的黑框眼镜,分明是家常舒适的打扮,却因全身黑色而显得有些“异类”。

办公室的墙上错落地挂着过往作品的海报:《寻枪》《可可西里》《南京!南京!》《王的盛宴》《九层妖塔》。陆川坐在沙发上掏心掏肺地回答每个问题,每说到一部作品,便下意识地指向作品海报,次次精准。

《寻枪》和《可可西里》让陆川获奖,并成就“中国先锋青年导演”的名声,但从《南京!南京!》开始,每部作品都让他陷入争议漩涡。2015年《九层妖塔》上映时,针对作品的指责一度演化为对陆川本人的攻击。

2016年,情况有了转变。陆川新作《我们诞生在中国》于上海国际电影节亮相,这是由迪士尼出品的一部“自然电影”,用野外实拍的纪实性动物影像素材做成了故事片。外界对这部电影表现出平和的认可,有评论说,与迪士尼的合作让陆川摈弃了一部分对于展现生命黑暗面的执著,影片多了几分幽默和温情。

陆川在一档电视节目中承认自己有种异类般的“任性”,不管是什么类型的电影,只要想拍、能拍,就要去拍。他的终极目标是拍出像《教父》那样的作品,“把所有的人生态度讲得那么淋漓尽致,人性挖掘得那么深刻,故事又讲得那么漂亮”。

陆川在工作中

怎么做到这些,在他看来,是自己一生的功课。

“我从根儿上就是一个分裂的人”

陆川的父亲陆天明是作家、国家一级编剧。1995年陆川考取北京电影学院导演系研究生时,很多老师都因为他是“陆天明的儿子”而跑来看他的试卷。

虽然出身文艺世家,但陆川不觉得自己“根正苗红”:“我是半路出家,学院派导演中的野路子。”

1995年考入北京电影学院导演系之前,陆川的电影教育业余而且口味繁杂。他本科就读于军校,专业是英语,在军校操场上看的是宏大题材的国产片,而在专业课上则欣赏老师推荐的《飞越疯人院》。毕业后在国防科工委做军事翻译的两年里,陆川又在单位放映厅里看了各式各样的电影。

陆川认为这是他不愿拘泥于单一电影类型的原因。他回顾自己的导演生涯,感到满意的第一件事就是从未重复过自己,哪怕别人觉得他不够安分。

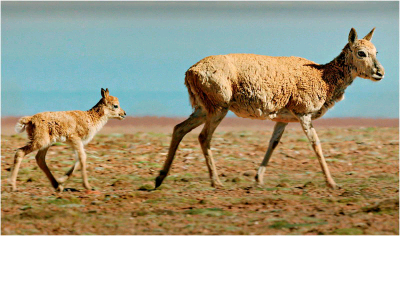

陆川新作《我们诞生在中国》剧照

《寻枪》《可可西里》《南京!南京!》《王的盛宴》都是文艺片,题材横跨历史和自然,而在《九层妖塔》中,陆川又一下跨进科幻商业片的领域。

《我们诞生在中国》一经展映,人们便想起了同样模糊故事片与纪实片边界的《可可西里》。距离《九层妖塔》一年不到,陆川似乎又回归了所谓的文艺片领域。

但陆川认为“没有离去和回归这个命题”。他很少理性规划下一部作品应该拍什么,只是每当完成一部作品、走入另一个阶段,心中就鼓起一个“很大的包”,感觉这个“包”怦怦跳动,催他再拍一部和之前不同的作品。

2014年,迪士尼为《我们诞生在中国》派各种星探来中国找人。迪士尼电影制作执行副总裁托尼·托(Tony To)很喜欢陆川的《可可西里》和《南京!南京!》,找他聊起这个项目时,说制作周期3年,陆川一听“有点崩溃”。

但“包”又鼓了起来。陆川想借这个机会用“自然电影”的概念讲述一个四季转换生命轮回的故事,他写了一份故事梗概交给迪士尼,想着“对方没通过就算了”。

不过迪士尼很快通过了这个想法。“以前他们的片子特‘实,拍印度的猴就是猴而已,这部加了东方的生命哲学,他们觉得很新鲜。”陆川说。

新鲜感也让陆川自己保持着“冲劲”,他从不觉得只做一种类型的电影是导演的本分。陆川正在操作由美国作家何伟的非虚构文学《江城》改编的电影项目,与此同时,还想再拍一部科幻片。

“这个状态会持续下去。可能我这人从根儿上就是一个分裂的人,只是现在比较明显地表现出来了。”陆川笑起来,在沙发上微微后仰。

不过,让陆川的心“怦怦跳动”的东西是一以贯之的,那就是对生命挣扎状态的探讨。哪怕是与推崇合家欢的迪士尼合作,他也想办法讲述这件事,“电影的内在还是应该有一些生命态度的表达。”

就像《可可西里》里巡山队员与盗猎者之间的抗争一样,《我们诞生在中国》里雪豹母亲生存空间受挤压,与人类饲养的牦牛决斗,于绝处求生。

“将你所见真实讲述”——这是拍《可可西里》时田壮壮导演告诉陆川的,他一直记在心里。

艺术家之间的交流

拍摄《可可西里》时,青海环境艰苦,陆川掉了很多头发,《南京!南京!》的拍摄历程更是身心俱疲。

“这次身体上是受折磨最少的。”陆川说,18个月的野外实拍由迪士尼摄影团队完成,他主要负责故事脚本和后期剪辑。

让陆川感到有些许“折磨”的是,他为了这部电影写英文电子邮件写到“想吐”:“我基本上每两三天看一次素材,然后给他们发邮件,打电话告诉他们要拍什么样的情景。”

在创意细节上陆川无权独断专行,但他还是“爽”。迪士尼的创作机制是“故事小组(Story Trust)”,导演一旦有了自己的想法,要与小组沟通,大家共同看片,然后讨论故事的走向。

《我们诞生在中国》的“故事小组”由制作人、奥斯卡金像奖得主罗伊·康利(Roy Conli)召集,其中有好几位都是奥斯卡得主。

奥斯卡最佳动画长片《冰雪奇缘》的制片人彼得·戴尔·维克(Peter Del Vecho)曾说那是一个漫长而痛苦的过程,但陆川却觉得是“第一大幸福”。初剪送到美国,十几位金牌创作者坐在那里,为他出主意。他说:“那是艺术家之间的交流,让我感觉创作不是一个孤独的事。”

这改变了陆川对商业电影体系的看法,尤其是,制作人可以用1000万美元的成本调用全世界最优的资源。“你不知道他是怎么做到的。他们为导演创造了所有条件,从清单上勾选最好、最经济的,我们与这种工业体系差距很大。”

“拿枪顶着自己,先讲好一个故事”

“有哪部作品让你堕入黑暗期吗?”听到这个问题,陆川抬头看了一眼距他最近的那面墙。2012年的《王的盛宴》——他指了指那幅海报,“这部最较劲,但我也最喜欢这部。”

出品过《南京!南京!》《王的盛宴》的著名制片人、嘉映影业董事长覃宏曾坦言,《王的盛宴》是一次投资失败:拍摄8个月,票房8000万元,赔了。

口碑上的失利在于,人们攻击陆川没讲好故事,这和《南京!南京!》时人们指责他“同情侵略者”已经不一样了。

一位观众在陆川的微博下留言:“这部电影需要有历史专业素养的人解读,你以这样的叙事方式去拍,显然是在拒绝普通观众的进入。”陆川想,如果再来一次,他要拿枪顶着自己,先讲好一个属于影院的故事。

因为才华,陆川一度是被宠着的,《可可西里》斩获华表奖和东京国际电影节评委会大奖,媒体给他“封神”,投资人也无限支持他。然而,“那种艺术片,你拍着拍着就疯狂了,没人帮你纠错。”陆川说。

覃宏在《南京!南京!》和《王的盛宴》里给了他创作自由。由此,陆川在现场因被灵感击中而“任性”改戏是常事,以至于每部作品最初的剧本与最终的呈现都大相径庭。

经历了《王的盛宴》纷至沓来的争议,到了《九层妖塔》,陆川不再那么随心所欲。创作细节处理能否到位,电影能否被观众接受,能否为投资方带来收益,能否养活自己的团队——陆川意识到,这些事情都在自己肩上。

投资方考虑到陆川是第一次转型做商业片,给予9000万元成本,他没有争;预计要用1年时间做特效,因为档期要求压缩成半年,他也没有争;为节约预算,拿掉了计划中的300多个特效镜头,他还是没有争。

“之前我是不可能接受的。”商业片一板一眼,陆川有些不适应,但越来越懂得自我约束,提醒自己市场有市场的规律,违背了就会在票房上折下来。

最终,《九层妖塔》获得了7亿元票房,是目前陆川票房最高的作品。他遗憾的是,叙事虽然通了,但故事线太复杂,不够漂亮;因成本所限,世界架构也没达到理想效果。

学院派出身的陆川还是对做作者导演有情结。他每次都试图在商业类型片中“夹带私货”,因为担心熟悉了商业片的语言就丢失掉电影的“心”。

“之前可能手艺不到位,没夹带好。”说到如何从纯作者化写作走向工业化写作时,陆川不断拨弄前额的头发,坦承自己有焦虑。

陆川说,自己的终极目标是拍出像《教父》那样的电影,“把所有的人生态度讲得那么淋漓尽致,人性挖掘得那么深刻,故事又讲得那么漂亮”。

磨练技巧与技术

陆川出道时,铆着劲想做电影大师,但他现在想的是:“作为一个作者继续拍下去是最重要的。一部一部,严肃的也好,搞笑的也好,温情的也好,逐渐让别人看到背后一个立体的作者。”

陆川最近看了一部被媒体普遍称赞的电影——青年导演毕赣的《路边野餐》,觉得很激动。但年轻导演如此迅速被奉为“大师”让他想起自己,也有些担心:一味讨论情怀,缺少为其创作把关的体系,会让年轻人忽略许多技巧与技术的磨练。

2015年小成本口碑之作《心迷宫》上映后,陆川和导演忻钰坤有过一次对谈,聊的是技术评判:“我说200万元也可以把摄影做得好一点,也可以把表演控制得好一些。”

李安曾在上海电影节上呼吁年轻电影人要有耐心,“成长慢一些”。在陆川看来,“这是机会遍地的时代,到处都是肉,所以大家有些狼吞虎咽。”

陆川认为,对年轻导演的支持与认同是好事,“但行业给予他们技术上的指导,帮助才会更完整”。

找到自我治愈的方式

作为一名导演,陆川受到的争议是在《可可西里》之后开始冒出来的,一位纪录片导演将陆川告上法庭,认为《可可西里》抄袭了他的纪录片《我和藏羚羊》。两年诉讼期间,外界对陆川作了“有罪推定”。

法院正式宣判的前一天,对方撤诉了。陆川想澄清,“站在大街上见谁都想解释”,但很少有人在乎。

现在陆川找到了自我治愈的方式——自己的电影有价值,支持者总会以他们各自的方式出现。

从《寻枪》到《王的盛宴》,陆川讲了太多黑暗的故事,他曾说拍摄《九层妖塔》其实是想轻松一点。但演员赵又廷说,陆川也许是在憋着劲儿证明自己:“他是在有抱负地拍这部电影。”

《九层妖塔》上映第一天,白天评分是9分,晚上就变成了3分,舆论的迅速转向在陆川看来也许并不是理性的:以《可可西里》这部作者电影为评价坐标,就像“用芭蕾舞的姿势要求广场舞”。

不管怎样,陆川认为《九层妖塔》的抱负还是实现了——“首先商业之路打开了,其次它是中国第一部硬科幻,而且它在海外电影节上也有奖项收获。”

陆川更看重那些中肯的评价,偶尔还会请一些自己认可的影评人坐坐,吃饭聊天,探讨哪里做得不好,怎么改进。

陆川想拍出和大众交握手掌的片子,但自认为拍不出狂欢式的电影。他有包袱,想保持“工匠之心”:“电影也许最开始就是‘站街的,但在百余年的发展后,它已经形成了一套审美标准,需要仪式感和崇高的表达。”