近38年来格尔木河中下游绿洲时空演变及其与人类活动的关系①

2016-08-11王林林刘普幸西北师范大学地理与环境科学学院兰州730070

王林林,刘普幸(西北师范大学地理与环境科学学院,兰州 730070)

近38年来格尔木河中下游绿洲时空演变及其与人类活动的关系①

王林林,刘普幸*

(西北师范大学地理与环境科学学院,兰州 730070)

摘 要:基于1977、1987、1999、2006、2014年5期Landsat MSS/TM/ETM+/OLI遥感影像,结合“中国1︰10万土地利用数据”及土地利用/覆盖变化(LUCC)和景观格局、城市扩展指标等分析了绿洲时空演变及其与人类活动的关系。结果表明:近38年来,格尔木河中下游绿洲变迁呈急剧退缩-退缩-扩张的变化趋势,特别是1977—1987年绿洲退缩速度最快,退缩面积高达638.67 km2,累计动态度-3.55%,1987—2006年绿洲继续退缩,但速度明显变缓,累计动态度分别为-0.52% 和-0.88%,2006—2014年绿洲首次呈扩张状态,绿洲面积增加27.19 km2,累计动态度0.26%,绿洲变迁趋于稳定。草地变化对绿洲退缩的贡献率最大,林地、耕地和建设用地变化对绿洲扩张的贡献率逐渐增大;绿洲重心迁移明显,迁移方向为南偏东-东南-西南-东南,迁移距离1977—1987年最长,为2.96 km,以后逐渐变短。1977—2014年绿洲景观斑块和破碎度呈增加趋势,景观形状趋于复杂,且当城市扩展率、城市扩展强度减小时,绿洲变化动态指数均减小,表明绿洲景观趋于复杂的同时受人类活动影响日益增大。

关键词:格尔木河中下游;绿洲演变;LUCC;景观格局;城市扩展;遥感数据

绿洲作为干旱区一种典型且特有的地理景观,是干旱地区人类赖以生存的基础,也是干旱区经济发展的承载体[1]。西北地区绿洲面积仅占国土面积的4% ~5%,却养育了95% 以上的人口,作为新老亚欧大陆桥的必经之路、中国能源基地、粮棉油中心、少数民族聚居地,加之生态环境的脆弱性及对全球变化响应的敏感性,使绿洲研究自 1990s以来就成为世人关注的焦点。对于干旱区绿洲的研究,与其存在的大背景——荒漠是分不开的,其特殊的水、土、气、生过程及人类活动干扰,使得近几十年来绿洲扩张(绿洲化)与退缩(荒漠化)过程变动较为频繁、受扰动的程度增大[2],其中绿洲化过程对人类的生存和社会发展具有更为直接的影响作用[3]。而对于绿洲化,当人类活动的影响程度超过了其承受能力和弹性调节限度之后,绿洲系统结构趋于不合理、功能低效,生态环境遭到破坏。由于绿洲生态环境的脆弱性、不稳定性、难控制性决定了绿洲生态环境抵御自然灾害以及人为破坏的能力极其有限,而且一旦破坏很难恢复。科学分析绿洲生态环境发展的历史及现状,对实现绿洲生态系统持续健康发展具有重要的现实意义[4]。

目前围绕干旱区绿洲化、荒漠化过程和格局的机制研究,已成为陆表过程研究的前沿和热点[5],近年来对绿洲时空变化及稳定性的研究颇多,但在不同的时间和空间尺度上,研究结果存在明显差别。国内研究主要集中在三工河流域[6]、玛纳斯河流域[7]、黑河流域[8-9]、艾比湖流域[10]和石羊河流域绿洲[11]以及张掖绿洲[12]、金塔绿洲[13]等区域,且研究内容多为绿洲化及其驱动力、绿洲演变特征、绿洲景观格局变化及生态效应、绿洲化与土地利用/土地覆被变化(LUCC)方面,显然,通过对绿洲时空变化揭示其与人类活动关系的研究甚少,且以往研究结果表明:绿洲演变的空间差异很大,对于不同的研究区域,影响绿洲演变的土地利用类型各不相同,绿洲景观格局变化也存在较大差异。而高原绿洲是否存在绿洲时空演变的某种一致性变化趋势及其主要影响因素也值得研究,该研究对于人类合理开发利用绿洲水土资源、保持绿洲景观特征的持续性、促进绿洲稳定持续发展具有重要的理论和实际意义[14]。

地处青藏高原东北部的柴达木盆地是我国高原典型的绿洲,已有研究主要侧重对柴达木盆地的区划及评价[15]、可持续发展[16]、环境演化与绿洲农牧业变迁[17]、绿洲区域土地覆盖分形[18]、气候变化[19]、NDVI与气候的响应[20]等方面的研究,而对柴达木盆地绿洲时空演变研究甚少,结合景观格局综合分析绿洲时空变化及人类影响的研究就成为该区域亟待解决的科学问题。因此,本文利用1977、1987、1999、2006和2014年5期Landsat TM/ETM+/OLI遥感影像研究柴达木盆地典型绿洲——格尔木河中下游绿洲时空演变,从较长时间尺度探讨绿洲的时空演变及其景观格局的响应,揭示人类活动对绿洲演变的影响,以期为高原绿洲的开发、管理与保护,土地荒漠化的防治提供一定的科学依据,从而维护高原绿洲的稳定性和可持续发展。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

格尔木河,位于青海省柴达木盆地南部,是柴达木盆地最大的内陆河流之一,位于格尔木市和都兰县,上源分2支:左支奈金河(奈齐格勒河),发源于昆仑山脉的博卡雷克塔克山的冰川,是格尔木河的主源;右支修沟郭勒河(舒尔干河),发源于唐格乌拉山,两河在纳赤台以下汇合后始称格尔木河,流经格尔木市。本文以格尔木河中下游冲积扇平原绿洲作为研究区域,行政区划上属于格尔木市,地理位置36°10′ ~36°55′N、94°20′ ~ 95°20′E,研究区海拔为2 671 ~2 996 m。地貌类型主要为荒漠、戈壁和冲击扇绿洲。具有大陆性荒漠气候的典型特征,冬季漫长寒冷,夏季凉爽短促,少雨、多风、干旱,7月平均气温17.7℃,年平均降水量仅38.8 mm,年平均蒸发量2 801.5 mm,光热资源充足。主要植被为稀疏胡杨和灌木林。主要土壤类型有高寒漠土、高山草甸土、高山草原土、灰棕漠土、盐土、草甸土[21]。

1.2 数据来源

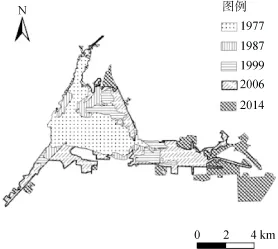

为保持遥感卫星数据源的一致性,本文研究采用统一的Landsat系列遥感数据。考虑到云的覆盖影响地物识别及夏季植被繁茂等因素,取像日期分别为1977-9-30(年-月-日,下同)、1987-10-7、1999-9-14、2006-7-23和 2014-7-16,其中 1977年为分辨率为79 m的MSS影像,条带号为147/35,1987、1999、2006和 2013年数据来自分辨率为 30 m的 TM/ ETM+/OLI影像,条带号为136/35(数据来源于中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据服务平台http://datamirror.csdb.cn和http://earthexplorer.usgs.gov/),其他资料来源于国家自然科学基金委员会“中国西部环境与生态科学数据中心”申请的“中国1︰10万土地利用数据”。利用ERDAS 9.2遥感图像处理软件对遥感影像进行预处理。因研究区为冲积扇平原绿洲,故裁剪时统一采用冲积扇面状数据。根据绿洲的科学定义以及已有的土地分类系统和研究区土地利用实际情况,将研究区分为绿洲和荒漠两大系统。在此基础上,将研究区绿洲划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地5个二级类型,利用ArcGIS软件对遥感影像进行目视解译,获得研究区各土地类型数据和属性数据,并结合格尔木市地形、地貌图、中国科学院地理科学与资源研究所(http://www.resdc.cn/Default.aspx)提供的“1980年代末期中国土地利用现状遥感监测数据”和“中国土壤类型空间分布数据”、“中国1︰10万土地利用数据”和GoogleEarth利用取随机点的方法对解译结果进行精度验证,解译精度达到87% 以上,满足进一步研究的需要,得到格尔木河中下游冲击扇平原绿洲1977—2014年不同时期的绿洲面积及分布图。

1.3 研究方法

1.3.1 绿洲演变动态度量的通用模型 本研究用绿洲面积变化及其累计动态度、绿洲扩张与退缩过程双向动态变化指数(描述绿洲扩张和退缩的方向变化,用以表征绿洲与荒漠相互转化的剧烈程度)、绿洲变化趋势状态指数模型(指绿洲在空间上是否表现为强烈的增减变化,在一定程度上能反映绿洲系统是否稳定和变化趋势)、绿洲重心迁移模型和绿洲化荒漠化转化过程模型来度量格尔木河中下游绿洲时空演变动态,具体模型参见参考文献[13]。

1.3.2 各类型土地在绿洲变迁中的贡献率分析 绿洲内部各土地类型因变化幅度和转变方向不同,对绿洲变迁的贡献率也有所不同。为了定量度量各时期各类型土地面积变化对绿洲变迁的贡献率 Re,本研究以绿洲扩张贡献率Re、绿洲退缩贡献率Rd和绿洲各类型土地变化对绿洲变化的贡献率 Rc模型对其进行分析,具体方法参见参考文献[9]。

1.3.3 绿洲景观格局分析 通过景观格局指数进行绿洲景观格局定量分析。本研究利用Fragstats 3.3软件,通过筛选,分别选取斑块个数(NP≥1,景观中所有的斑块总数)、景观形状指数(LSI)、分维数(AWMPFD,描述景观中斑块形状的复杂程度,值越大说明斑块的自相似性弱,形状无规律,其值范围为1≤AWMPFD≤2)、香农均度指数(SHEI,表示不同景观类型在其数目或面积方面的均匀程度,SHEI = 0表明景观仅由一种拼块组成,无多样性;SHEI = 1表明各拼块类型均匀分布,有最大多样性)和景观破碎度(Ci,描述整个景观在给定性质上的破碎化程度)[22]5个指标来分析绿洲时空演变时的景观格局变化,进而揭示人类活动在绿洲兴衰中的作用。

1.3.4 城市扩展分析 通过景观格局指数进行绿洲景观格局定量分析。利用Fragstats 3.3软件,通过筛选,分别选取目前公认的、具有代表性的5个景观指数[7, 23-26]:斑块个数(NP≥1,景观中所有的斑块总数)、景观形状指数(LSI)、面积加权分维数(AWMPFD,描述景观中斑块形状的复杂程度,值越大说明斑块的自相似性弱,形状无规律,其值范围为 1≤AWMPFD≤2)、香农均度指数(SHEI,表示不同景观类型在其数目或面积方面的均匀程度,SHEI = 0表明景观仅由一种拼块组成,无多样性;SHEI = 1表明各拼块类型均匀分布,有最大多样性)和景观破碎度(Ci,描述整个景观在给定性质上的破碎化程度)来分析绿洲时空演变时的景观格局变化,综合城市扩展模型,进而揭示人类活动在绿洲兴衰中的作用。

本文选取了 4个评价指标来测算时序变化特征值,分别为城市扩展率[27]、城市扩展强度[28]、紧凑度指数和分形维数[24]。

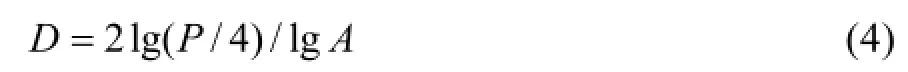

1) 城市扩展率(UE)和城市扩展强度(UI)。

式中:Ua、Ub为起止时城市建成区面积(km2);T为研究时段的时间跨度(年)。

2) 紧凑度指数。

式中:C为城市紧凑度指数;A为城市建成区面积(km2);P为城市建成区周长(km)。

3) 分形维数。

式中:D为分形维数;P为城市建成区周长(km);A为城市建成区面积(km2)。

2 结果与分析

2.1 近38年来格尔木河中下游绿洲时空演变过程

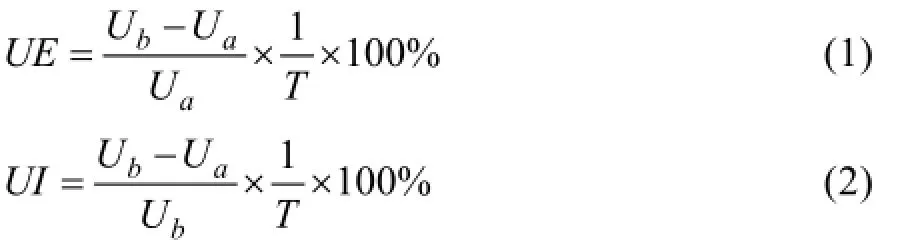

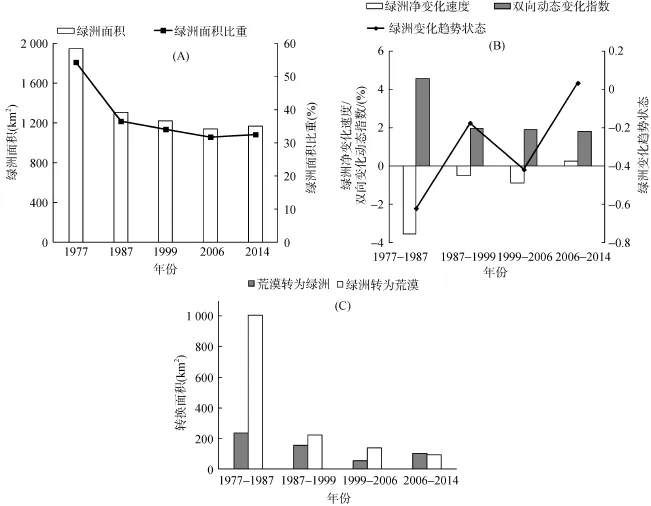

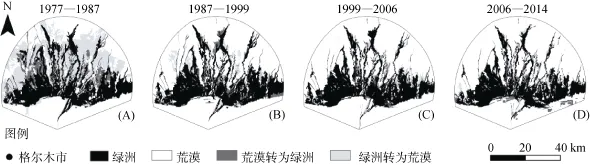

2.1.1 绿洲变化速度与趋势分析 近38年来,格尔木河中下游绿洲面积总体呈迅速减小-相对稳定-开始缓慢增加的趋势,除 2014年绿洲面积比 2006年略增加外,绿洲规模自1977年以来一直处于退缩状态,尤其是1977—1987年急剧退缩,1987—2006年绿洲退缩速度变缓,绿洲变化趋势表现出逐步平衡的态势(图1)。其中,1977—1987年,格尔木河中下游绿洲面积变化及其变化速度非常快,其面积减小量和绿洲累计动态度高达638.67 km2和-3.55%(图1A、1B);绿洲化与荒漠化双向变化动态很高,为4.57,表明绿洲与荒漠间相互转化剧烈,同时,绿洲变化趋势状态指数为-0.62,反映出绿洲朝着规模缩小的方向发展且绿洲转换的主要方向为绿洲转换为荒漠(图 1B、1C),绿洲荒漠化过程明显,绿洲面积由1 948.72 km2减小为1 310.05 km2,绿洲处于非平衡状态。1987—1999年,绿洲累计动态度和双向变化动态指数均发生明显变化,分别为-0.52% 和1.97%,且绿洲变化趋势指数仅为-0.18,接近0,表明绿洲变化趋于平衡,显然,此期间绿洲与荒漠间的转化减弱,且绿洲仍处于退缩状态。1999—2006年,绿洲面积减少83.96 km2,变化较小,但绿洲累计动态度却增强,为-0.88%;双向变化动态指数虽无明显变化,但绿洲变化趋势状态指数为-0.42,远离 0(图 1B),绿洲的平衡态势较前一期数据略有减弱;荒漠转为绿洲面积57.41 km2,要远远小于绿洲转为荒漠面积140.2 km2(图1C),绿洲退缩速度略增。2006—2014年,绿洲面积首次呈增加状态,比2006年增加了27.19 km2(图1A),这主要与格尔木市区东南部出现大面积建设用地有关;绿洲累计动态度变为正值,为0.26%,双向动态指数变化虽不大,但绿洲面积转为荒漠的面积102.92 km2首次大于荒漠转为绿洲的面积 94.41 km2,且绿洲变化趋势几乎等于0,仅为0.03(图1B、1C),表明绿洲发展逐渐趋于平衡。

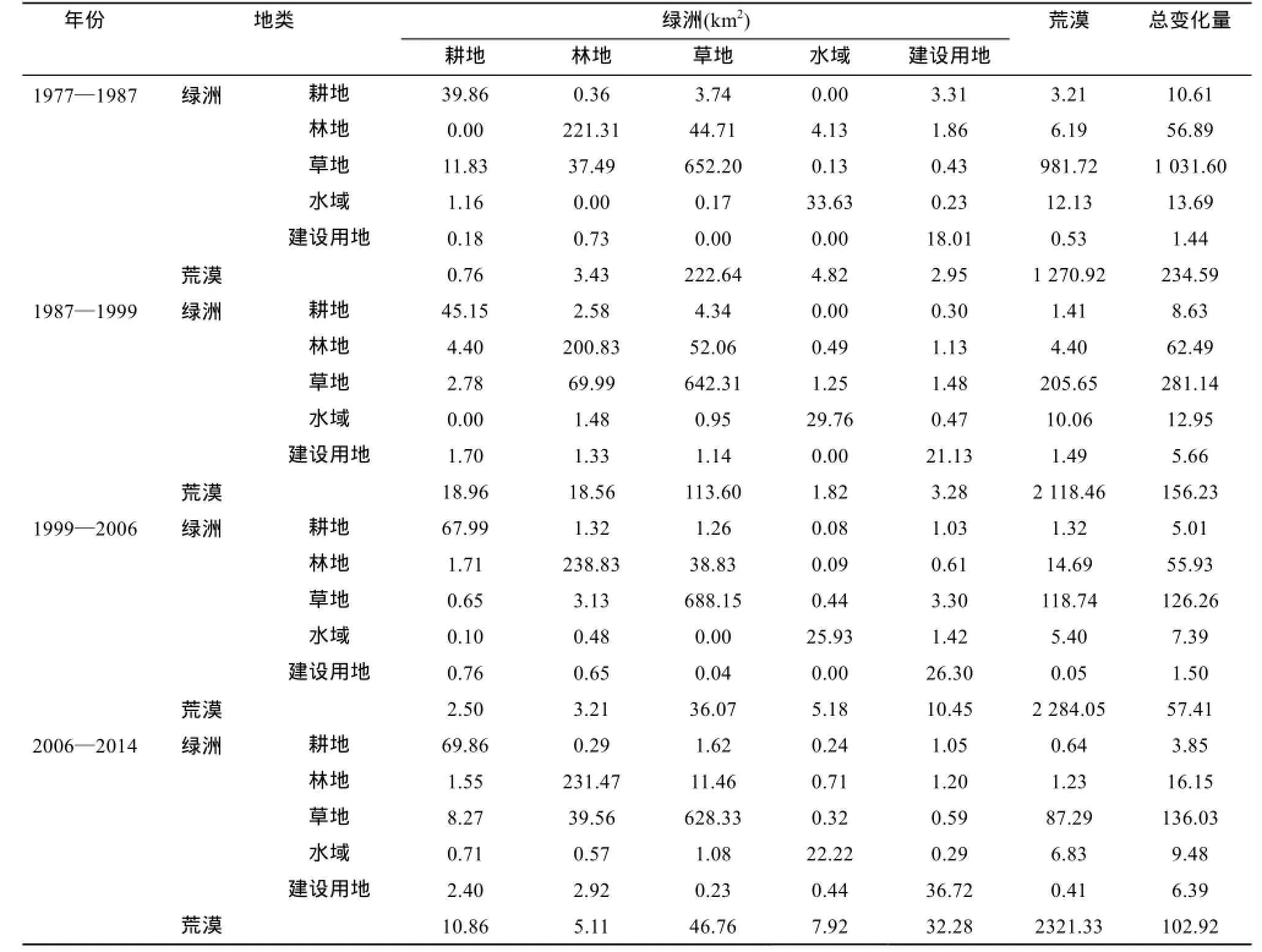

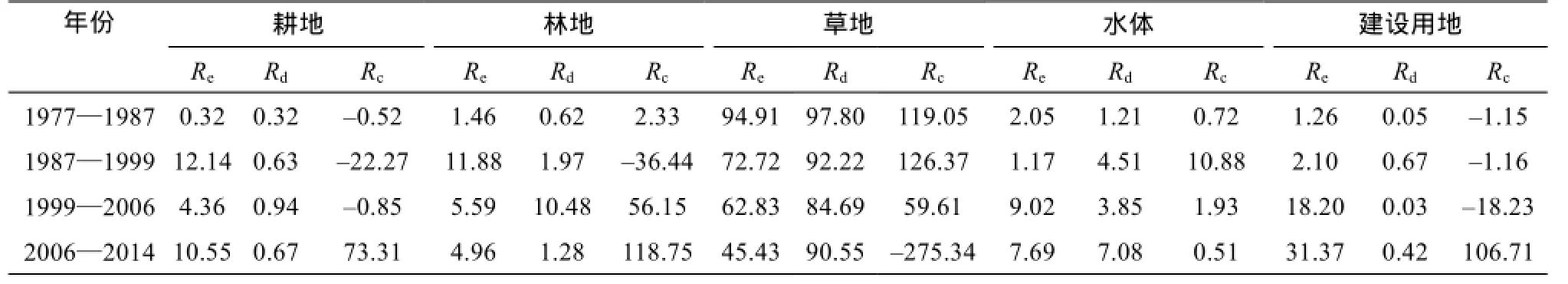

2.1.2 土地利用/覆盖变化(LUCC) 为了更好地揭示格尔木河中下游绿洲土地利用/覆盖(LUCC)对绿洲时空演变的影响,定量分析各个地类的变化趋势,本文以各类型土地面积变化转移矩阵为基础,利用 ArcGIS构建相邻两期数据(1977—1987、1987—1999、1999—2006、2006—2014年)不同地类面积变化转移矩阵,对其交换变化量和总变化量进行了分析(表1)。

由表1可以看出,1977—1987年格尔木河中下游草地面积转换最大,为1 031.6 km2,其中除向荒漠转移 981.72 km2外,还向林地和耕地分别转移了37.49 km2和 11.83 km2,同时林地最大转出量的44.71 km2转为草地,表明林地与其他地类相互转化基本平衡;荒漠转出面积虽较大,为234.59 km2,但由于草地转入荒漠面积远远大于荒漠变化量,致使荒漠面积迅速扩大,草地面积急剧缩小,加之其他地类变化量均较小,故这期间绿洲荒漠化过程凸显,绿洲面积发生严重退缩的主要原因是草地强高转出、弱低转入,荒漠低转出、高转入的状态使得荒漠化面积急剧增大,绿洲生态环境显著恶化。1987—1999年草地和荒地转换面积仍然最高,草地向荒漠转移面积明显减小,为205.65 km2,同时也有113.6 km2的荒漠转为草地,显然草地面积仍在退缩,但程度有所减小;林地次之,转化面积为62.49 km2,其最大转出量的52.06 km2转为草地,但也有69.99 km2的草地转为林地,说明林地与其他地类相互转化仍然基本平衡,但林地转化程度的增大也逐渐对绿洲演变产生影响,其他地类转换面积均非常小;这期间绿洲荒漠化过程有所减弱,草地高转出、低转入状态继续主要支配绿洲演变,但绿洲退缩程度明显减弱。1999—2006年,草地转换面积大于其他地类,为126.26 km2,其最大转出量118.74 km2依旧转向荒地;除此以外,其他土地利用类型转化较前两期数据复杂,林地总转换面积为 55.93 km2,仅比荒漠少1.48 km2,居总转换面积的第三位,其较大转出量38.83 km2和14.69 km2分别转为草地和荒漠,而向其他地类转移量均较小,分别为1.71、0.09、0.61 km2,显然林地面积变化对绿洲演变的影响程度逐渐增加;建设用地在此期间也迅速扩张,有10.45 km2荒漠转为建设用地,可见人类活动对绿洲发展干扰性增强;但由于草地转出面积大于转入面积,林地和荒漠与其他地类转化基本平衡,使绿洲仍表现出退缩的状态。2006—2014年各土地利用类型之间相互转换表现得更为复杂,草地转换面积最大,为136.03 km2,但其向荒漠的转换面积明显减小,为87.29 km2,其余大都转向林地和耕地,转换面积分别为 39.56 km2和8.27 km2,说明绿洲土地利用类型内部转换程度增强;荒地转换面积仅次于草地,为 102.92 km2,其中有46.76、32.28 和10.86 km2分别转向草地、建设用地和耕地,相比而言,绿洲土地利用类型和荒漠之间的相互转换基本平衡,绿洲土地利用类型呈略增加的状态,这与图1C的数据极为一致。总之,近38年来,土地利用/覆盖变化(LUCC)对绿洲变迁影响显著。

图1 近38年来格尔木河中下游绿洲面积、动态度指数变化Fig.1 Area of oasis and dynamic degree of the oasis in middle and lower reaches of Golmud river

表1 近38年来格尔木河中下游绿洲各类型土地面积变化矩阵Table 1 Transform matrix of land use type in oasis in middle and lower reaches of Golmud river in last 38 years

表2 近38年来格尔木河中下游各土地类型对绿洲扩张和绿洲衰退的贡献率(%)Table 2 Land use type’s contribution of oasis expansion and recession in the oasis in middle and lower reaches of Golmud rive in the last 38 years

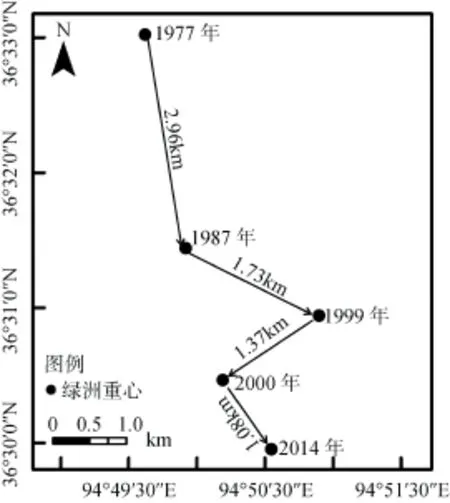

2.1.3 土地利用/覆盖变化(LUCC)对绿洲演变的影响 为了定量深入分析各时期各土地类型面积变化对绿洲变迁的贡献率(表2),本文进一步采用绿洲扩张贡献率(Re)、绿洲退缩贡献率(Rd)和绿洲各土地类型变化对绿洲变化的贡献率(Rc)模型进行分析。由格尔木河中下游绿洲演变(图2)和各类型土地对其贡献率(Re、Rd、Rc)的综合分析可知(表2),近38年来,绿洲变迁呈急剧退缩-退缩-扩张的变化趋势;草地面积的显著增加和减小对绿洲扩张和退缩的贡献率最大,其次为林地、耕地和建设用地。原因与研究区以草地为主要植被类型密不可分。格尔木河中下游绿洲重心总体向东南方向迁移,但在不同时期,迁移方向略有变化,1987—2014年,绿洲重心迁移方向为南偏东-东南-西南-东南(图 3)。1977—1987年,草地变化对绿洲扩张的贡献率 Re高达 97.8%,由荒漠转入草地的区域主要分布在研究区东部和西部(图2A);绿洲退缩也主要由草地面积缩小贡献,草地对绿洲退缩的贡献率Rd为94.91%,草地大面积转为荒漠(表1)的地区主要分布在研究区偏北边缘地带,故绿洲重心向南偏东方向迁移,且迁移距离最长,为2.96 km。同样,草地变化对绿洲变迁的贡献率最大,为119.05%(表 2),可见此时期绿洲呈退缩状态,绿洲退缩主要受草地退缩影响,这与图1中所反映的数据特征十分吻合。

图2 近38年来格尔木河中下游绿洲扩张与退缩区域空间分布图Fig.2 Area expansion and recession of oasis in middle and lower reaches of Golmud river in last 38 years

图3 近38年来格尔木河中下游绿洲重心转移图Fig.3 Center of gravity moving in oasis in middle and lower reaches of Golmud river in the last 38 years

1987—1999年,草地面积增加对绿洲扩张的贡献率有所减弱,为 72.72%,而耕地和林地变化对绿洲扩展的贡献率明显增加,分别从0.32%、1.46% 增加到 12.14% 和 11.18%,表明绿洲扩张不再由单一的草地支配;但草地面积减小对绿洲退缩的贡献率仍居高不下,为 92.22%,说明草地面积减小是绿洲退缩的主要贡献者,且草地变化对绿洲变迁的贡献率为126.37%,远大于其他地类,绿洲总体仍处于退缩状态,与上个时期相比,绿洲退缩主要表现为西部绿洲退缩,东南部靠近格尔木市中心的绿洲扩张,这可能与城市扩展有一定关系;绿洲重心向东南部迁移,但迁移距离由2.96 km缩短为1.73 km。

1999—2006年,草地面积增加对绿洲扩张的贡献率继续减小,而建设用地变化对绿洲扩张的贡献率由前一时期的2.1% 增加到 18.2%,这与城市扩展的步伐加快、荒地转为建设用地致使建设用地对绿洲演变影响明显增大有关;绿洲退缩除了主要由草地面积减小支持外,林地面积有关的减小也起了一定作用,林地面积减小对绿洲退缩的贡献率由1.97% 增加到10.48% (表2);同时,林地、草地对整个绿洲变迁的贡献率为56.15%、59.61%,建设用地对其影响为-18.23%,可见此时期绿洲变迁受耕地、草地退缩,建设用地扩张影响,绿洲退缩主要表现为研究区东部绿洲退缩,绿洲重心向西南部迁移,迁移距离继而减小为1.37 km。

2006—2014年,草地面积减小对绿洲扩张的贡献率由 62.83% 减小到 45.43%,荒地大面积转入建设用地,致使建设用地变化对绿洲扩张的贡献率由18.2% 增加到 31.37%,这与格尔木市东南部大面积新建工业用地(图2C)密不可分,绿洲重心向东南方向迁移1.08 km;除此之外,耕地变化对绿洲扩张的贡献率由4.36% 增加到10.55%;绿洲退缩仍主要由草地面积减小贡献,可见草地退化一直是绿洲退缩最主要的影响因子;就绿洲变迁的总体而言,2006—2014年间,耕地、林地和建设用地变化对绿洲变迁的贡献率分别为 73.31%、118.75% 和 106.71%,三者之和大于草地退缩对绿洲变迁的贡献率-275.34%,由耕地、林地和建设用地造成的扩张近38年来首次超过了草地退缩面积,这与图1的数据分析一致。

2.2 近 38年来格尔木河中下游绿洲演变与人类活动的关系

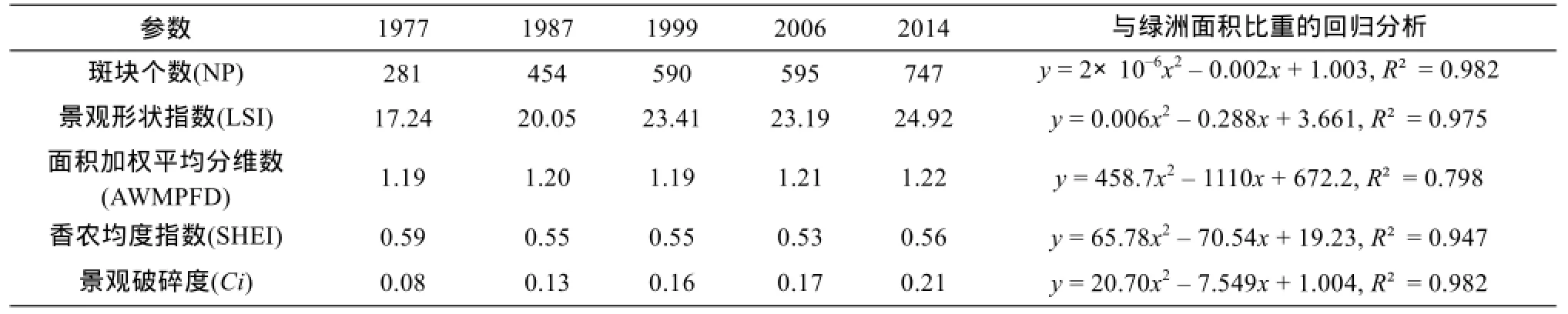

2.2.1 绿洲时空演变的景观响应 景观格局通常是指景观的空间结构特征,绿洲扩张与退缩过程对绿洲斑块大小、均匀度和多样性等影响显著,进而间接影响着绿洲稳定性及其可持续发展潜力。回归分析可较好地反映出两个变量之间的关系,R2越接近1,相关程度越好,对5个景观指数与绿洲面积比重进行回归分析(表3),其R2分别为 0.982、0.975、0.798、0.947、0.982(P≤0.05)。格尔木河中下游绿洲斑块个数呈上升状态,其中1987年和2014年斑块个数增幅较大,分别增加了 173个和152个,说明 1977—1987、2006—2014这两个时期绿洲变迁最为显著,人类活动的影响也最深刻,2006—2014年绿洲斑块个数更多,人工绿洲的扩张使得斑块破碎度增强,表明人类活动对绿洲的干扰增强。近38年来绿洲形状指数(LSI)总体呈上升趋势,从1977年的17.24增加到 2014年的24.92,表明绿洲景观几何形状趋于复杂化,斑块不规则程度上升,斑块边界形状趋于不规则和复杂化。而面积加权平均分维数(AWMPFD)值偏高,但其变化不大,均在1.2左右上下浮动,表明近38 年来,绿洲分形特征边缘周长较复杂,绿洲面积变化对绿洲几何形状复杂程度影响显著,绿洲斑块之间相似性较弱,绿洲景观容易受到外界干扰。香农均度指数(SHEI)均表现为先下降后上升趋势,SHEI 在1977—1987年下降最为明显,从0.59降为0.55,说明该时期绿洲面积迅速减小(图 1A)剧烈影响绿洲各景观类型的数目和面积在空间分布的均匀程度;1987—1999年绿洲变迁趋于稳定,故 SHEI保持在0.55未发生变化;1999—2006年,随着人口增加,农牧业快速发展,SHEI减小到0.53,表明绿洲受到人类活动的干扰增强;2006—2014年人工绿洲迅速发展,绿洲首次呈扩张状态,SHEI增加到0.56,说明人类对绿洲的开发建设使绿洲均匀性增加。1977—2014年,景观破碎度(Ci)从0.08增加到0.21,且增大最明显的时期为1977—1987年和2006—2014年,分别增加了0.05和0.04,其与绿洲变迁最显著时期相符,2006—2014年景观破碎度最大,说明绿洲受人类干扰强度逐渐增大。总之,近38年来,随着绿洲城市化进程加快,人口快速增长,人类活动增强等,格尔木河中下游绿洲景观趋于复杂,破碎度增强,为了定量研究人类活动对绿洲演变的影响,本文利用城市扩展模型探讨其与绿洲时空演变的关系,以期间接地揭示人类活动对绿洲演变的影响。

表3 近38年来格尔木河中下游绿洲景观格局特征及其回归方程Table 3 Landscape pattern indexes in oasis in middle and lower reaches of Golmud river and its regression equation in last 38 years

2.2.2 绿洲时空演变与城市扩展的关系 近38年来,格尔木市建成区面积迅速扩大(图4),由17.08 km2扩大至51.69 km2;城市紧凑度指数逐渐下降,由0.42减小至 0.23,城市分形维数则呈增加趋势,分别为1.53、1.55、1.58、1.66和 1.68,说明格尔木市城市形态趋于复杂,尤其是1999年以后,随着城市迅速扩展、交通等基础建设的完善,使城市形态由中心城区向城区东南部迁移,城市偏离紧凑,形态复杂化,这与绿洲景观变化刚好吻合;城市扩展率(2.44%、1.86%、7.58%、3.74%)和扩展强度(1.96%、1.52%、4.95%、2.88%)均呈减小-增加-减小的态势,且当扩展率和扩展强度减小时,绿洲净变化速度、双向动态变化指数和变化趋势状态均变小,说明城市扩展剧烈程度直接影响绿洲演变,即当城市扩展较慢时,绿洲变化趋势较为稳定,表明人类活动对绿洲演变影响显著。

图4 1977—2014年格尔木市城镇用地扩展图Fig.4 Expansion schematic diagram of urban land-use areas in Golmud City from 1977 to 2014

3 结论

1) 近38年来,格尔木河中下游绿洲面积呈迅速减小-基本稳定-缓慢增加的趋势,其中,以1977—1987年减小速度最快,其面积减小量和绿洲累计动态度高达638.67 km2和-3.55%;2006—2014年绿洲首次呈增加状态,绿洲面积增加27.19 km2,绿洲变化趋势仅为0.03,绿洲变迁趋于稳定。

2) 1977—1999年,草地大面积向荒漠分别转移981.72 km2、281.14 km2,致使绿洲呈急剧退缩与减缓状态;1999—2006年,绿洲土地利用类型转换变复杂,绿洲继而退缩;2006—2014年,36.72 km2的荒地转为建设用地使其面积急速增大,其他土地利用类型相互转换基本平衡,绿洲首次呈扩张状态。草地变化对绿洲退缩的贡献率最大,但其对绿洲扩张的贡献率却呈下降趋势;林地、耕地和建设用地变化对绿洲扩张的贡献率逐渐增加,致使绿洲在 2006—2014年呈现扩张态势,显然,LUCC对绿洲时空演变影响显著。近38年来,绿洲重心迁移较明显,迁移方向为南偏东-东南-西南-东南,其中1977—1987年迁移距离最长,为2.96 km,2006—2014年迁移距离最短,为1.08 km。

3) 1977—2014年,绿洲演变与人类活动关系密切,绿洲斑块个数、景观破碎度和绿洲形状指数总体呈上升趋势,绿洲香农均度指数(SHEI)的变化与绿洲变迁存在较好响应,反映了绿洲景观形状趋于复杂化;格尔木市城市形态趋于复杂,紧凑度下降,且当城市扩展率和扩展强度较小时,绿洲变化动态指数相应减小,表明人类活动对绿洲演变贡献很大,绿洲景观趋于复杂的同时受人类干扰程度增大。

参考文献:

[1] 刘普幸.绿洲生态环境及其保护[J].农业环境保护,2000, 19(2): 126-128

[2] Jia B Q, Zhang Z Q, Ci L J, et al.Oasis land-use dynamics and its influence on the oasis environment in Xinjiang, China[J].Journal of Arid Environments, 2004,56(1): 11-26

[3] 汪久文.论绿洲、绿洲化过程与绿洲建设[J].干旱区资源与环境, 1995, 9(3): 1-12

[4] 马亚兰,刘普幸.河西走廊金塔绿洲农业生态系统资源环境效应综合评价[J].中国沙漠, 2011, 31(3): 709-715

[5] 巩杰, 谢余初, 孙朋, 等.乡镇尺度金塔绿洲时空格局变化[J].生态学报, 2013, 33(1): 3 470-3 479

[6] 罗格平,周成虎,陈曦.从景观格局分析人为驱动的绿洲时空变化:以天山北坡三工河流域绿洲为例[J].生态学报, 2005, 25(9): 2 197-2 205

[7] 张宏锋, 欧阳志云, 郑华, 等.新疆玛纳斯河流域景观格局变化及其生态效应[J].应用生态学报, 2009, 20(6): 1 408-1 414

[8] 刘普幸, 孙婧, 陈发虎, 等.黑河干流肃南山地森林生态系统的景观格局变化研究[J].中国沙漠, 2008, 28(1): 89-93

[9] 廖杰, 王涛, 薛娴.近55a来黑河流域绿洲演变特征的初步研究[J].中国沙漠, 2012, 32(5): 1 426-1 441

[10] 谢霞, 塔西甫拉提·特依拜.艾比湖流域绿洲化与荒漠化过程时空演变研究[J].中国沙漠, 2013, 33(1): 38-45

[11] 文星, 王涛, 薛娴, 等.1975—2010年石羊河流域绿洲时空演变研究[J].中国沙漠, 2013, 33(2): 478-485

[12] 颉耀文, 弥沛峰, 田菲.近 50年甘肃省张掖市甘州区绿洲时空变化过程[J].生态学杂志, 2014, 33(1): 198-205

[13] 巩杰, 谢余初, 高彦净, 等.1963—2009 年金塔绿洲变化对绿洲景观格局的影响[J].生态学报, 2015, 35(3): 1-15

[14] 罗格平, 周成虎, 陈 曦, 等.区域尺度绿洲稳定性评价[J].自然资源学报, 2004, 19(4): 519-524

[15] 张永涛, 申元村.柴达木盆地绿洲区划及农业利用评价[J].地理科学, 2000, 20(4): 314-319

[16] 曹广超, 马海洲, 曾永年, 等.柴达木盆地绿洲区可持续发展现状的定量评价研究[J].干旱区资源与环境,2003, 17(3): 28-34.

[17] 曹永丰.柴达木盆地环境演化与绿洲农牧业变迁初步研究[J].中国沙漠, 2003, 23(3): 331-333

[18] 李艳丽, 杨太保, 曾彪.基于MODIS数据的柴达木盆地南缘绿洲土地覆盖动态变化研究[J].中国沙漠, 2011,31(1): 34-42

[19] 徐浩杰, 杨太保.1981—2010年柴达木盆地气候要素变化特征及湖泊和植被响应[J].地理研究进展, 2013,35(11): 2 289-2 297

[20] 高维, 曾彪, 杨太保.柴达木盆地德令哈地区 MODISNDVI时空变化及其与气候的关系[J].兰州大学学报(自然科学版), 2014, 50(1): 80-88

[21] 申元村, 汪久文, 伍光和, 等.中国绿洲[M].开封: 河南大学出版社, 2000: 353-379

[22] Morgan J L, Gergel S E.Quantifying historic landscape heterogeneity from aerial photographs using object-based analysis[J].Landscape Ecology, 2010, 25(7): 985-998

[23] 潘竟虎, 胡艳兴.疏勒河中下游近 35 年土地利用与景观格局动态 [J].土壤, 2014, 46(4): 742-748

[24] 白元, 徐海量, 刘新华, 等.塔里木河干流耕地动态变化及其景观格局[J].土壤学报, 2013, 50(3): 492-500

[25] 姜红涛, 张飞, 丁建丽.渭干河-库车河流域及其子流域景观格局变化分析[J].土壤, 2014, 46(5): 942-947

[26] 宫继萍, 石培基, 杨雪梅, 等.干旱区内陆河流域景观格局及其与环境因子的关系研究[J].土壤, 2013, 45(1): 143-151

[27] Xu X L, Min X B.Quantifying spatiotemporal patterns of urban expansion in China using remote sensing data[J].Cities, 2013, 35: 104-113

[28] 董廷旭, 秦其明, 王建华.近30年来绵阳市城市用地扩展模式研究[J].地理研究, 2011, 30(4): 667-675

中图分类号:TP79

DOI:10.13758/j.cnki.tr.2016.03.027

基金项目:①国家自然科学基金项目(40961035)和甘肃省自然科学基金项目(0803RJZA094)资助。

* 通讯作者(fmlpx@nwnu.edu.cn)

作者简介:王林林(1988—),女,甘肃天水人,硕士研究生,主要研究方向为干旱区域环境与绿洲建设。E-mail:Wangluyaolinlin@163.com

Spatial and Temporal Change of Oasis in Middle and Lower Reaches of Golmud River and Its Relationship with Human Activities

WANG Linlin, LIU Puxing*

(College of Geography and Environment Science, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China)

Abstract:Landsat MSS/TM/ETM+/TIRS remote sensing images in 1977, 1987, 1999, 2006 and 2014 were acquired to analyze spatial and temporal change of the oasis, furthermore, the “1:100 000 data of land use in China”, oasis evolution dynamic model, land use/cover change (LUCC), landscape pattern index and urban expansion index were used to analyze the spatiotemporal variation and its relationship with human activities.The results showed that: in the last 38 years, Oasis change showed a trend of dramatically retreated-retreated-expansion of oasis in middle and lower reaches of Golmud river, the speed of oasis retreated from 1977 to 1987 was the fastest, and retreated area reached 638.67 km2, the cumulative dynamic degree was-3.55%, oasis continued to retreat slowly from 1987 to 2006, and the cumulative dynamic degree was-0.52% and-0.88% respectively, oasis change tended to be stable as it extended for the first time from 2006 to 2014, the cumulative dynamic degree was 0.26%.The grassland change had great contribution to oasis retreat and forest land, arable land and construction land change played the important role in oasis’ expansion.The center of gravity moving was obviously with the direction was south by east-southeast- southwest- southeast, the center distance of gravity moving which from 1977 to 1987 was the longest (2.96 km), and it became shorter in the future gradually.Values of Patches (NP), fragmentation index (Ci) and landscape shape index (LSI) of oasis were increased from 1977 to 2014, the change of Shannon’s evenness index (SHEI) responses well to oasis changes,indicating oasis landscape shape tends complicate, and human interfere with the oasis which degree is increasing.

Key words:The middle and lower reaches of Golmud river; Oasis change; LUCC; Landscape pattern; Urban expansion;Remote sensing date