不同灌溉模式下土壤温度的变化及对气温的响应特征①

2016-08-11孙贯芳屈忠义李昌见张智丽李锡环内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院呼和浩特0008内蒙古巴彦淖尔市临河区水务局内蒙古临河05000

孙贯芳,杜 斌,屈忠义*,李昌见,张智丽,李锡环(内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院,呼和浩特 0008;内蒙古巴彦淖尔市临河区水务局,内蒙古临河 05000)

不同灌溉模式下土壤温度的变化及对气温的响应特征①

孙贯芳1,杜 斌1,屈忠义1*,李昌见1,张智丽2,李锡环2

(1内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院,呼和浩特 010018;2内蒙古巴彦淖尔市临河区水务局,内蒙古临河 015000)

摘 要:在内蒙古河套灌区分别选取了黄灌、井灌、滴灌3种灌溉模式,用土壤温度自动记录仪监测了土壤5、15、25、40 cm处膜内、膜外玉米田土壤温度,研究了膜内表层5 cm土壤温度旬变化、膜内土壤温度日变化、灌溉前后土壤温度变化过程及对气温的响应特征。结果表明:黄灌、井灌土壤膜内5 cm土层旬温度与气温变化显著相关,而滴灌主要受灌水的影响,与气温相关性较差;土壤日温度随土壤深度的增加均出现明显的滞后效应,土壤深度每增加5 cm,黄灌和井灌土壤温度滞后2.7 h左右,滴灌土壤温度滞后2.4 h左右;气温变化显著影响0 ~ 40 cm土壤温度日变化;6月中下旬灌水前后黄灌显著提高作物根层底部(40 cm)土壤温度,井灌使得土壤温度降低,滴灌对土壤温度的影响剧烈而短暂;灌后一段时间黄灌和井灌15 cm、25 cm处土壤温度对气温的响应过程与灌前差异明显,而滴灌则是25 cm处灌前灌后差异显著。膜下滴灌较地面灌溉(黄灌、井灌)对气温变化响应迅速且在玉米苗期土壤温度高于地面灌溉,故河套灌区井灌区玉米宜选择膜下滴灌。

关键词:土壤温度;气温;不同灌溉模式;膜下滴灌

土壤温度是影响作物生长发育[1-2]、土壤呼吸[3-4]、土壤水盐运移[5]、农田温室气体排放[6]的重要因素。国内目前对土壤温度的研究主要集中在不同覆盖方式对土壤水热的影响[7-10]、耕作方式对土壤温度的影响[11-12]及水分对土壤温度的影响[13-14]。不同的灌溉模式,如:地面灌溉、滴灌等由于本身土壤湿润条件不一样,土壤水热环境差异较大,其对土壤温度的影响除吕国华等[15]外鲜有报道,而不同灌溉模式(黄河水地面灌溉、井水地面灌溉、井水滴灌)下土壤温度对于气温变化的响应特征方面的研究基本未见报道。目前,在河套灌区,黄河水由于水温高被用于地面灌溉倍受青睐,而井水用于农田灌溉由于水温低,在玉米生育前期灌区内气温偏低、昼夜温差大的情况下,灌水后不利于土壤温度的恢复,影响玉米生长。本文研究了不同灌溉模式(黄灌、井灌、滴灌)土壤温度的变化规律及对气温的响应特征,以探讨通过膜下滴灌这种模式利用井水能否补偿井水和黄河水本身的温度差所引起的土壤温度的差异,同时为土壤水热环境的调控提供理论基础。

1 试验设计与研究方法

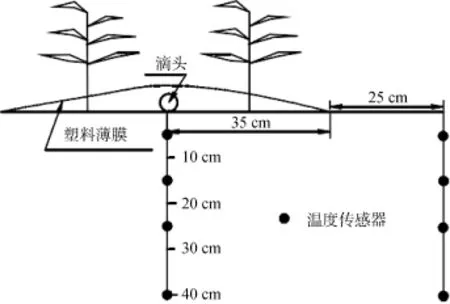

试验区0 ~ 40 cm土层为粉砂壤土,各处理玉米均一膜两行种植,宽行70 cm,窄行50 cm,膜宽70 cm,膜下滴灌所用滴灌带为耐特菲姆内镶贴片式滴灌带,管径16 mm,流量1.60 L/h,滴头间距30 cm。黄河水地面灌溉(简记为黄灌)、井水地面灌溉(简记为井灌)、井水滴灌(简记为滴灌),其灌溉定额分别为600、600、450 mm。土壤温度采用地埋式 8通路温度记录仪(YM-04)实时观测,如图1所示(以滴管处理为例),温度计埋设位置分别为膜内中间(滴头)正下方5、15、25、40 cm,膜外(即指两地膜之间裸地正中间位置)5、15、25、40 cm处,分别简记为M5、M15、M25、M40,X5、X15、X25、X40。土壤温度记录仪精度 ±0.02℃,温度分辨率0.05℃。黄灌、井灌、滴灌处理均是6月1日晚20:00点开始自动记录,每1 h记录一次温度,黄灌、滴灌处理是9月24日上午10:00结束记录, 井灌处理由于8月13日收成青储,故温度记录数据处理到8月上旬结束。气温由HOBO小型农田气象站自动记录,每6 min记录一次。

图1 温度传感器埋设位置示意图Fig.1 Schematic diagram of temperature sensor position

2 结果与分析

2.1 膜内5 cm土壤温度旬变化及对气温的响应

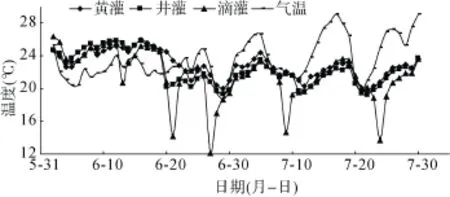

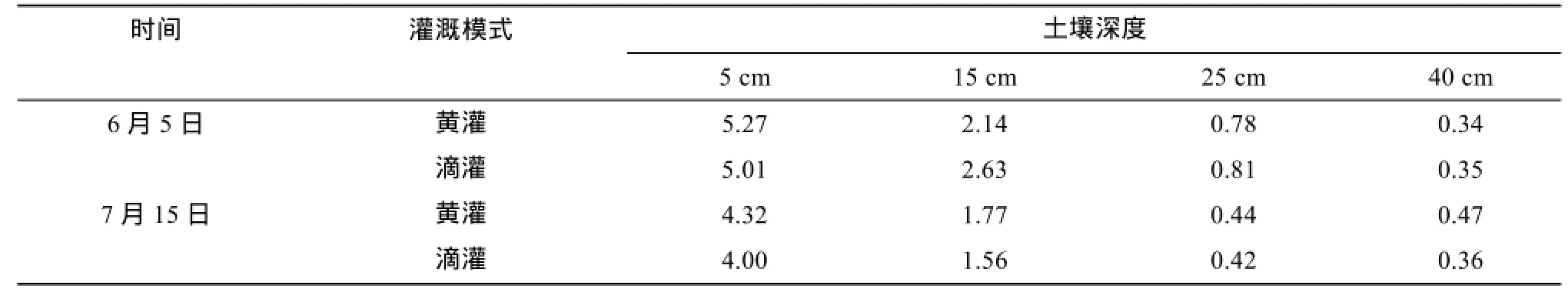

6—7月黄灌灌水时间分别为6月21日、7月12日;井灌灌水时间为6月19日、7月12日,滴灌灌水时间分别为6月11日、6月20日、6月27日、7 月9日、7月24日。由不同灌溉模式下表层5 cm土壤温度统计特征可知,各旬内没有灌水时膜内土壤表层温度波动幅度基本是黄灌<井灌<滴灌<气温,而滴灌在灌水的时段土壤温度波动大于气温。从图2可以看出,6月份黄灌灌水后膜内表层温度波动较小,而井灌灌水则使膜内土壤表层温度剧烈下降,滴灌每次灌水后土壤温度均剧烈下降,但基本经过一天时间又回升到一个比较高的水平。据表1可知,6月上中旬黄灌、井灌膜内表层土壤温度与气温相关性较差,这可能是上、中旬黄灌、井灌玉米地未得到及时灌溉,土壤干燥,热容小,不能有效吸收太阳辐射所致,其余时间黄灌、井灌5 cm土壤温度与气温显著相关,相关系数均大于0.686。而滴灌在6月上旬和7月中旬未灌水时段(旬)内,膜内表层土壤温度与气温呈极显著相关,相关系数达到0.8以上,其余灌水旬内相关性较差。总体来看,黄灌、井灌膜内表层5 cm土壤温度跟随气温变化,而滴灌主要受灌水的影响,土壤温度与气温相关性较差。

图2 不同灌溉模式下膜内5 cm土壤温度变化规律Fig.2 Changes of soil temperatures at 5 cm depths under different treatments

表1 不同灌溉模式下膜内5 cm土壤温度对气温变化响应的相关分析Table 1 Responses of soil temperatures at 5 cm depths inside mulching films to air temperatures under different treatments

2.2 膜内土壤剖面温度日变化及对气温的响应特征

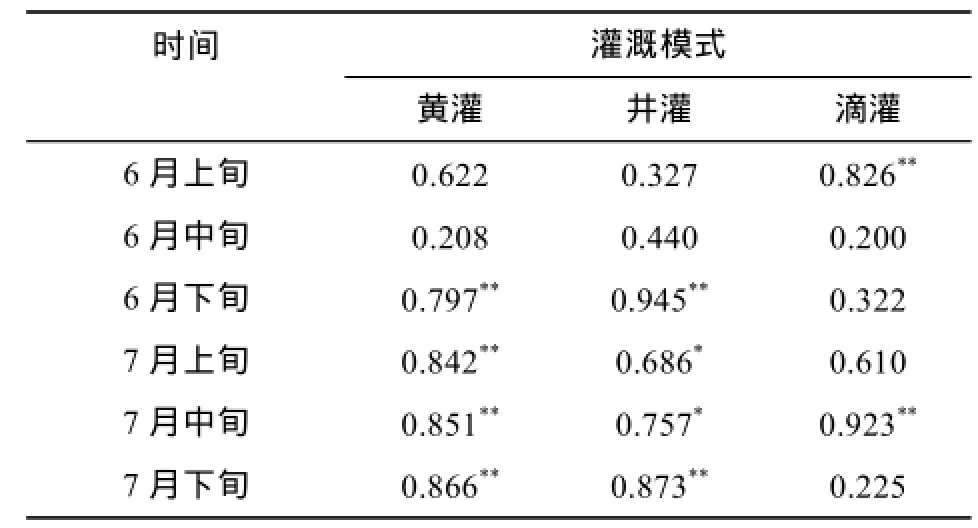

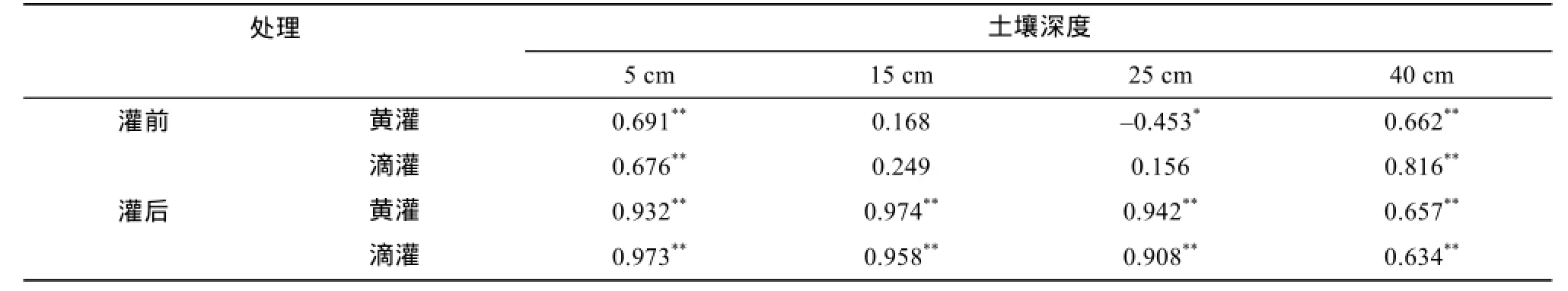

由于黄灌、井灌日土壤温度变化过程是相似的,并同时考虑到要避免灌水对土壤温度的直接影响,特选6 月5日和7月15日黄灌、滴灌膜内土壤剖面温度进行分析,其中土壤深度0 cm表示的是同一时刻的气温。

如图 3,不同灌溉模式土壤温度呈“锥形”状态,土壤温度日变幅(表 2)均随土壤深度的增加而逐渐减小,这主要是由于土壤温度变化是土壤随着太阳辐射和大气温度的变化而吸收或释放能量的过程,随着土壤深度的增加,土壤温度的波动受太阳辐射的影响逐渐减小,变化比较稳定。6月5日玉米苗期,气温处于上升期,土壤热量由表层传递至深层,表层温度高于深层,黄灌表层 5 cm处温度较 40 cm高出3.31℃,滴灌高2.32℃,滴灌较黄灌各层间土壤温差小,这可能是由于滴灌膜内膜外湿润环境不一样,滴灌膜外土壤干燥、膜内湿润,土壤透气性好与外界气体交换频繁,同时膜内水分含量高、比热大使得热量被吸收且不易散失,从而加快底层土壤温度的升高致使土壤各层温度分布均匀。滴灌土壤 40、25、15、5 cm处温度较黄灌高7.91%、5.60%、3.72%、2.37%,滴灌0 ~ 40 cm土壤温度较黄灌温度平均提高1.0℃,使得同期玉米株高、径粗分别提高8.4%,7.6%,经T检验,差异性达到显著水平。6月份滴灌与黄灌土壤温度的差异主要是玉米叶面积小,太阳直射地面,土壤吸收了更多的热量,滴灌土壤适宜的水分水平增大了土壤比热,加速土壤热量向下传递。7 月15日,滴灌、黄灌各土层温度趋于均匀,但土壤40、25、15、5 cm处滴灌温度较黄灌低6.09%、4.77%、4.39%、2.18%,剖面平均温度低 0.92℃,这一方面是由于 7月份滴灌灌水频繁,灌溉水温低所致[15],另一方面是滴灌处理下作物较高的叶面积指数减少了太阳辐射的透过率,使得其对气温的响应减弱,越深土层受气温影响越小,与黄灌温度差距越大。

图3 土壤剖面温度对气温变化的响应特征Fig.3 Response characteristics of soil profile temperatures to air temperatures

表2 黄灌、滴灌模式下膜内土壤温度日变幅(℃)Table 2 Daily amplitudes of soil temperatures inside mulching films under different treatments

另外,无论黄灌、滴灌土壤温度随土壤深度的增加均出现明显的滞后效应。以7月15日为例进行分析,黄灌5、15、25、40 cm深度处土壤最高温度出现的时间依次为当日15:00、21:00、次日01:00和12:00左右,分别较当日最高气温滞后2、6、10、21 h左右。以土壤深度变化为自变量线性模拟得到方程y = 0.54x-1.73(R2= 0.972 1),土层土壤深度每增加5 cm,土壤温度滞后2.7 h左右。滴灌拟合方程为y = 0.48x- 0.75 (R2= 0.942 6),土层土壤深度每增加5 cm,土壤温度滞后2.4 h左右,较黄灌滞后性减弱。

表3 黄灌、滴灌膜内各层次土壤对气温变化响应的相关系数(2014年7月15日)Table 3 Correlation coefficients of soil temperatures inside mulching films with air temperatures at different depths under different treatments

对同时段各层次土壤温度与气温相关分析(表3)可知,在 5 cm 和 40 cm 处土壤温度与气温均为极显著正相关,而在 15 cm 处相关性较差,25 cm处黄灌呈显著负相关,滴灌相关性较差。各层土壤温度随气温变化呈正弦规律变化,可以看作是气温日变化图经平移(时间变化)伸缩(日变幅)变化得来的,5 cm 处土壤温度滞后 2 h 左右,气温正弦函数图像平移 1/6 π 同一时段变化趋势基本相一致,相关性较好,40 cm 同理也是如此。而 15、25 cm 处滞后时间为 6 h、10 h 左右,刚好土壤温度与气温趋势不一致,相关性较差。根据各层土壤温度的滞后时间,以最高温度点相对应,选择相应时间段土壤温度数据后再作相关分析(表 3),结果表明,黄灌、井灌、滴灌各个层次均达到极显著水平,气温变化显著影响了0 ~ 40 cm土壤温度日变化。

2.3 灌水前后土壤剖面温度变化过程及对气温的响应特征

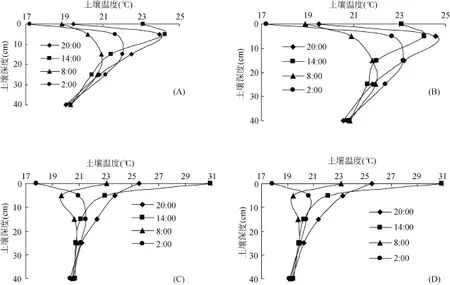

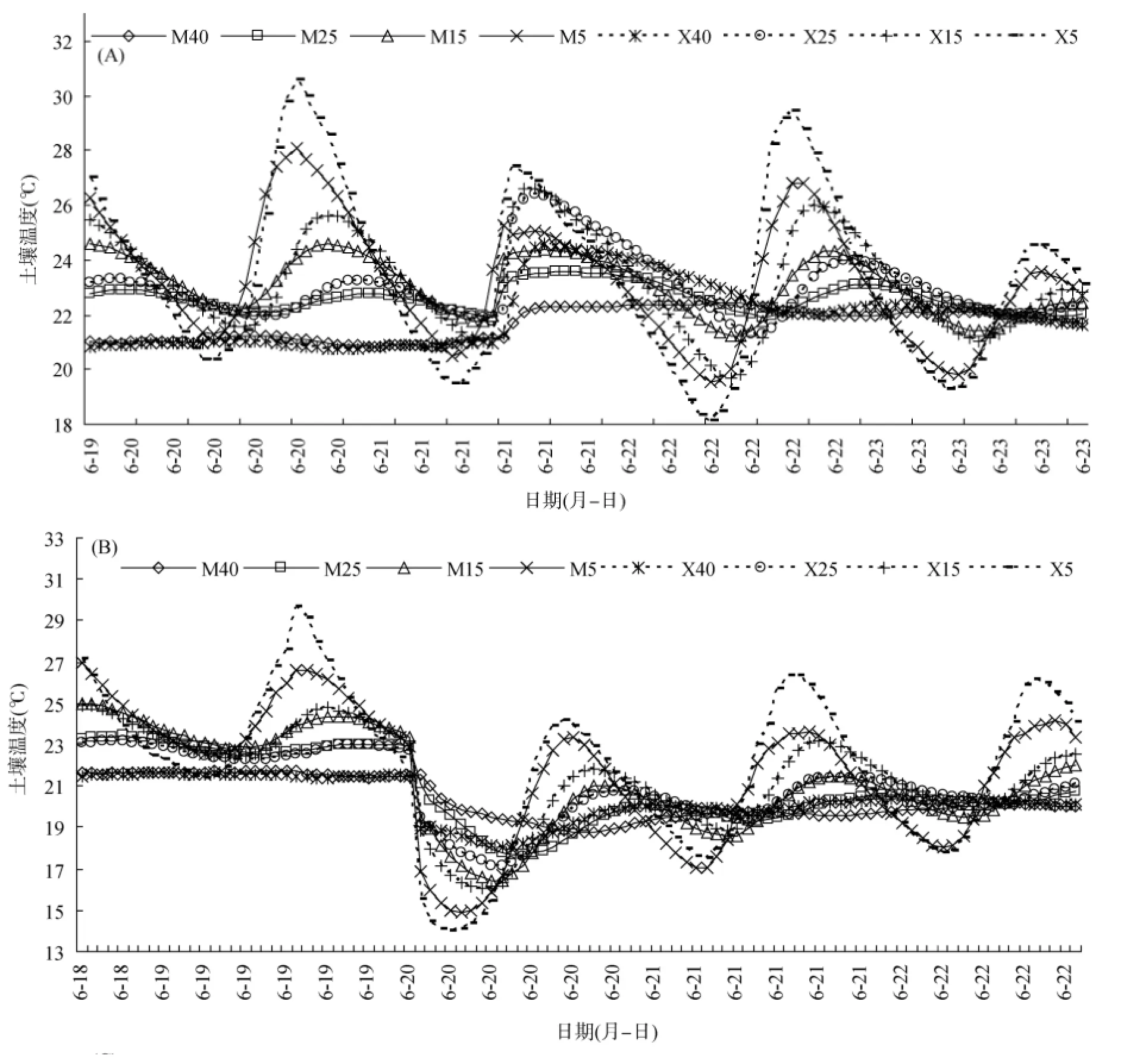

由以上土壤温度分析可知,气温、灌水方式显著影响着土壤温度,黄灌、井灌、滴灌在6月份分别于6月21日、6月19日晚、6月20日灌水,6月份黄河水经渠道输水到达毛渠的水温在 21℃,井灌水会经过一段渠道受气温影响会比井内水温高2 ~ 3℃,大概在 16℃;而滴灌井水经过管道迅速进入滴灌带水温和井水温度基本一样,在14.0 ℃ 左右。黄灌、井灌、滴灌灌前灌后土壤温度变化过程如图4。

由图 4可知,黄河水到达田间时灌溉水温是21 ℃ 左右,6月下旬玉米未完全覆盖地面,太阳直射地面,灌溉水在入渗过程中不断升温,致使膜外5、15、25、40 cm土壤温度不断升高,且分别在当日13:00、14:00、15:00、16:00达到最大值,最大值分别为 27.4℃、26.6℃、26.4℃、24.6℃,之后土壤温度受气温影响开始逐渐下降。膜内土壤升温较膜外滞后且变化平缓,这主要是地膜影响灌溉水的垂直入渗所致。黄河水灌溉显著提高作物根层底部(40 cm)土壤温度,且灌溉后各层土壤温度很快恢复日正弦变化规律。

图4 灌水前后土壤温度变化Fig.4 Changes of soil temperature before and after irrigation

井灌于6月19日晚开始灌水,随着灌溉水的入渗,土壤温度受灌溉水温的影响迅速下降,且土层越浅下降越剧烈,这是由于土壤温度高于灌溉水的温度,水在入渗过程中吸收土壤热量,温度逐渐升高致使土壤与水温差减小,土壤温度降幅减小。灌溉前后25 cm、40 cm处土壤温度有明显差异,灌前是膜内高于膜外,灌后是膜外高于膜内,可能是由于灌前地膜的保温作用强于地膜对太阳辐射的阻隔作用,而灌后由于灌溉水的影响致使膜内外的温差减小,几乎处于同一温度水平,而土壤温度较低处于上升阶段,受太阳辐射影响较大,而地膜对太阳辐射有一定的阻碍作用会影响土壤温度的升高。总体来看,井灌灌水后,土壤温度明显低于灌前。

滴灌开始灌水后,膜内5 cm土壤温度会逐渐下降,直至与灌溉水温度基本相同,膜内15、25、40 cm土壤温度处也会逐渐下降,但随着深度的增加,降幅减小,但膜外土壤温度基本不受灌溉水的影响,这主要因为滴灌是局部湿润,灌溉水不会扩散到膜外。灌水结束后当晚膜内表层土壤温度会继续下降,低至9.7℃,这可能是土壤含水率增加,夜间气温降低,土壤水汽凝结吸热的结果。次日上午,在太阳辐射作用下,土壤表层5 cm、15 cm处温度上升很快,而25 cm、40 cm处受太阳辐射作用较弱,温度上升较缓,1 ~ 2天后膜内土壤温度与膜外波动趋势一致,灌水的影响基本消除。可见,滴灌对土壤温度的影响是剧烈而短暂的,这是因为滴灌是局部灌溉,膜内土壤温度降低后,一方面土壤吸收太阳辐射热量,另一方面膜外土壤温度高于膜内,热量在热力梯度作用下也源源不断传递给膜内,快速达到平衡。

表4 灌水前后各层次土壤温度对气温变化响应的相关系数Table 4 Correlation coefficients of soil temperatures of different depths with air temperatures before and after irrigation

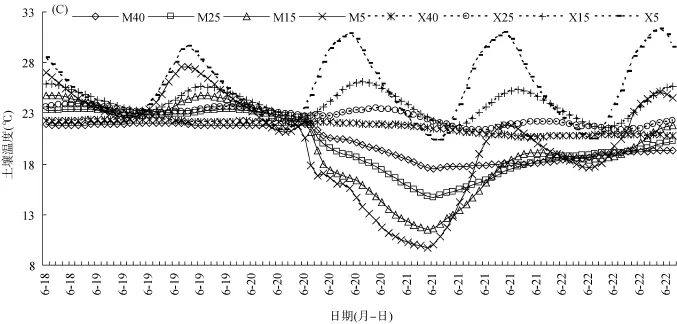

不同灌溉模式灌前选择6月16日晚20:00至6 月18日晚20:00之间数据分析各层土壤温度与气温相关性如表4所示,黄灌、井灌灌后选择6月24日晚20:00至6月26日晚20:00之间数据分析各层土壤温度与气温相关性,考虑到滴灌土壤温度恢复较快,故选择6月22日晚20:00至6月24日晚20:00之间数据分析,灌后分析结果如表4。由表4可知,灌后一段时间黄灌和井灌15 cm、25 cm处土壤温度对气温的响应过程与灌前差异明显,而滴灌则是25 cm处灌前灌后差异显著,这主要是由于地面灌溉次灌水量大,灌后土壤剖面含水率膜内膜外基本一致且均处于较高水平,使得土壤比热大,太阳辐射对土壤的增温过程缓慢;而滴灌是局部灌溉,灌后土壤升温过程除了地面太阳辐射升温外,膜外土壤温度的补偿也会使得膜内土壤温度快速恢复。

3 讨论

不同灌溉模式下土壤温度的动态变化主要是气温、灌水(水温、灌溉前后土壤含水率)及玉米覆盖共同作用的结果。考虑滞后效应的土壤温度与气温的极显著相关说明了土壤温度与气温变化密切相关,这与陈继康等[11]对小麦田土壤温度对于气温响应研究结果一致,而滞后时间的差异主要与研究地点的气候、海拔、纬度、土壤类型、植被和耕作等因素有关[16]。气温在7月份最高,而土层温度则是6月份最高,7月次之,这是玉米覆盖影响的结果,其主要原因是6月玉米处于苗期,太阳辐射直接作用于地面,土壤白天大量吸热,温度较高,而随着玉米生育期的推进,叶面积增大,遮荫效果增强,太阳直射作用减弱,土壤温度较6月降低。灌水对土壤温度变化的影响主要是由于灌溉水温与土壤温度的差异,而灌溉前后土壤温度对气温响应的变化主要是土壤含水率的变化导致的土壤热容量和热传导的改变所致[17],不同灌溉模式膜内土壤温度对气温响应的差异主要是由于土壤湿润条件的差异所导致的土壤热量补给条件的差异所致。

不同的灌水方法不仅决定了土壤中水分的分布状况且对土壤表面及以下的微气候环境如湿度、温度有着强烈影响[18],黄灌、井灌均属于地面灌溉,少次多量,而滴灌是一种施于作物根区附近的局部高频灌水技术,其土壤水分分布的差异必然导致土壤热量分布的不同[19]。Helms 等[20]研究表明,土壤水分和温度的适宜范围是作物生长良好的重要土壤环境参数,土壤中的水、热分布状况对作物的生长有着显著的影响,不合适的土壤水分、温度环境将明显延迟作物的生长,特别在作物的发芽和幼苗生长阶段。滴灌能提供作物生长最适宜的水分环境,玉米苗期需水量小,滴灌灌水时间间隔长,加之滴灌灌后太阳辐射和膜外土壤热量的传递使得膜内土壤温度快速升高,使得滴灌膜内地温在玉米苗期高于地面灌溉(黄灌、井灌),必然有利于玉米生长发育,同时 Wang 等[19]研究也证实了相对于喷灌,滴灌更有利于大豆出苗和幼苗生长。玉米苗期河套灌区太阳辐射作用强烈,昼夜温差大,滴灌适宜的水分含量使得土壤比热容较大,更有利于土壤白天吸收热量,减少晚上热量的散失,从而使得玉米生长始终在相对比较稳定的环境中,有利于生长发育。苗期黄灌由于受渠道来水的限制不能及时灌溉,井灌虽可及时灌溉但灌后土壤温度很久才可恢复,均存在水热不同步的时段,对于苗期玉米的生长发育是不利的。虽苗期玉米生长适宜的土壤水热环境还需进一步结合作物生长指标等进行深入研究,但可以肯定的是膜下滴灌可以解决井水直接灌溉水温过低的问题,最大程度地创造有利于玉米生长的水热环境,故在河套灌区井灌区玉米宜采用膜下滴灌。

4 结论

1) 黄灌、井灌土壤膜内表层(5 cm)旬温度跟随气温变化,与气温变化显著相关,而滴灌主要受灌水的影响,与气温相关性较差。

2) 土壤温度日变化表明,气温变化显著影响0 ~40 cm土壤温度日变化,土壤温度日变化随土壤深度呈“锥形”状态,土壤温度随土壤深度的增加均出现明显的滞后效应,土壤深度每增加 5 cm,黄灌、井灌土壤温度滞后2.7 h左右,滴灌土壤温度滞后2.4 h左右。

3) 玉米苗期黄河水灌溉显著提高作物根层底部(40 cm)土壤温度;井灌灌水后,土壤温度总体明显低于灌前;滴灌对膜内土壤温度的影响剧烈而短暂,灌后一段时间黄灌和井灌15 cm、25 cm处土壤温度对气温的响应过程与灌前差异明显,而滴灌则是25 cm处灌前灌后差异显著。

4) 膜下滴灌较地面灌溉(黄灌、井灌)对气温变化响应迅速且在玉米苗期土壤温度高于地面灌溉,故河套灌区井灌区玉米宜选择膜下滴灌。

参考文献:

[1] Li F M, Guo A H, Wei H.Effects of clear plastic film mulch on yield of spring wheat[J].Field Crops Research,1999, 63(1): 79-86

[2] Bu L, Liu J, Zhu L, et al.The effects of mulching on maize growth, yield and water use in a semi-arid region[J].Agricultural Water Management, 2013, 123: 71-78

[3] Clairel P, Nick N, David R, et al.Interpreting diel hysteresis between soil respiration and temperature[J].Global Change Biology, 2011, 17: 515-527

[4] Eszter L K, Edit K L, Zoltán B D, et al.Thresholds and interactive effects of soil moisture on the temperature response of soil respiration[J].European Journal of Soil Biology, 2011, 47: 247-255

[5] Cookson W R, Cornforth I S, Rowarth J S.Winter soil temperature(2-15 ℃) effects on nitrogen transformations in clover green manure amended or unamended soils; a laboratory and field study[J].Soil Biology and Biochemistry,2002, 34: 1 401-1 415

[6] Bekku Y S, Nakatsubo T, Kume A, et al.Effect of warming on the temperature dependence of soil respiration rate in arctic, temperature and tropical soils[J].Applied Soil Ecology, 2003, 22: 205-210

[7] 殷涛, 何文清, 严昌荣, 等.地膜秸秆双覆盖对免耕种植玉米田土壤水热效应的影响[J].农业工程学报, 2014,30(19): 78-87

[8] 付强, 奡马梓 , 李天霄, 等.北方高寒区不同覆盖条件下土壤温度差异性分析[J].农业机械学报, 2014, 45(12): 152-159

[9] 蔡太义, 陈志超, 黄会娟, 等.不同秸秆覆盖模式下农田土壤水温效应研究[J].农业环境科学学报, 2013,32(7): 1 396-1 404

[10] Li R, Hou X Q, Jia Z k, et al.Effects on soil temperature,moisture, and maize yield of cultivation with ridge and furrow mulching in the rainfed area of the Loess Plateau,China[J].Agricultural Water Management, 2013, 116: 101-109

[11] 陈继康, 李素娟, 张宇, 等.不同耕作方式麦田土壤温度及其对气温的响应特征[J].中国农业科学, 2009, 42(7): 2 592-2 600

[12] 孙建.刘苗, 李立军, 等.不同耕作方式对内蒙古旱作农田土壤水热状况的影响[J].生态学报, 2010, 30(6): 1 539-1 547

[13] 陈丽娟, 张新民, 王小军, 等.不同土壤水分处理对膜上灌春小麦土壤温度的影响[J].农业工程学报, 2008,24(4): 9-13

[14] 王建东, 龚时宏, 于颖多, 等.地面灌灌水频率对土壤水与温度及春玉米生长的影响[J].水利学报, 2008, 39(4): 500-505

[15] 吕国华, 康跃虎, 台燕, 等.不同灌溉方法对冬小麦农田土壤温度的影响[J].灌溉排水学报, 2012, 31(2): 48-50

[16] 冯学民, 蔡德利.土壤温度与气温及纬度和海拔关系的研究[J].土壤学报, 2004, 41(3): 489-491

[17] 张治, 田富强, 钟瑞森, 等.新疆膜下滴灌棉田生育期地温变化规律[J].农业工程学报, 2011, 27(1): 44-51

[18] Fapohunda H O.Crop emergence as affected by soil and irrigation[J].Plant and Soil, 1986, 92: 201-208

[19] Wang D, Shannon M C, Grieve C M, et al.Soil water and temperature regimes in drip and sprinkler irrigation, and implications to soybean emergence[J].Agricultural Water Management, 2000, 43: 15-28

[20] Helms T C, Deckard E, Goos R J, et al.Soil moisture ,temperature, and drying influence on soybean emergence[J].Agron.J., 1996, 88: 662-667

中图分类号:S274.1

DOI:10.13758/j.cnki.tr.2016.03.025

基金项目:①国家自然科学基金项目(51469020)和内蒙古自治区水利科技重大专项([2014] 117)资助。

* 通讯作者(quzhongyi68@sohu.com)

作者简介:孙贯芳(1989—),男,河南灵宝人,硕士研究生,主要研究方向为农田水土环境效应及模拟。E-mail: gfsun1990@126.com

Changes of Soil Temperature and Response to Air Temperature Under Different Irrigation Modes

SUN Guanfang1, DU Bin1, QU Zhongyi1*, LI Changjian1, ZHANG Zhili2, LI Xihuan2

(1 College of Water Conservancy and Civil Engineering, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China;2 Bureau of Water Resources of Linhe District, Bayannur, Inner Mongolia, Linhe, Inner Mongolia 015000, China)

Abstract:There are some troubles in the well-channel engineering in Inner Mongolia Hetao Irrigation District due to the temperature of well water is lower than that of the Yellow river water in the crop growth period.In this paper, automatic monitoring soil temperature at depth of 5, 15, 25 and 40 cm inside and outside mulching film were carried out in the maize fields which were surface irrigated with Yellow river water (H), well water (J) and drip irrigation with well water (D), in order to characterize the 10 d and diurnal changes of soil temperature at 5 cm depth inside mulching film, before and after irrigation and its response to air temperature.The results showed that 10 d soil temperatures of H and J at 5 cm depth responded to air temperature significantly, yet D failed due to the frequent irrigation; the hysteresis effect was apparent in soil daily temperature with increasing soil depth, H (J) was delayed by 2.7 h but D delayed by 2.4 h per 5 cm increment of soil depth from 0 to 40 cm,and air temperature changes significantly affected the diurnal variation of 0- 40 cm soil temperature.In mid to late June, H significantly promoted soil temperature of crop root zone (40 cm), J reduced soil temperature, D influenced soil temperature severely but shortly.The response of soil temperatures at 15 cm and 25 cm depths of H and J to air temperature after irrigation were significantly different with that before irrigation, while D was significantly different at 25 cm depth.on the whole, D with mulching film responses fast to air temperature and soil temperature is higher than H and J in maize seedling stage, so it is feasible for maize irrigation in well-irrigated areas of Hetao irrigation region.

Key words:Soil temperature; Air temperature; Different irrigation modes; Drip irrigation with mulching film