梅县区30年雷暴日特征分析

2016-08-10张晴雯

张晴雯

(广东省梅州市梅县区气象局 广东梅州 514700)

梅县区30年雷暴日特征分析

张晴雯

(广东省梅州市梅县区气象局 广东梅州 514700)

通过分析梅县30年来平均雷暴日的活动特点,合理安排防雷装置检测工作,减少雷暴高峰期的雷电灾害。

雷暴日;活动特点;雷电灾害

近年来,随着经济的发展,高层建筑和现代化信息设备不断增多,使雷击造成的危害不断增加,雷电灾害已成为危害程度仅次于暴雨洪涝、滑坡塌方的一大气象灾害[1]。评价某一地区雷电活动的强弱,通常是由平均雷暴日[2]来表示,而平均雷暴日是建筑项目、防雷工程、评估和设计的重要依据。梅县位处广东省东北部,地处韩江流域的梅江中游,属亚热带季风气候,夏日长,冬日短,雷电活动强度大,雷暴天气、雷电灾害时有发生。本文根据梅县近30年来雷暴观测资料,从时间分布、初终雷日,无雷期及雷暴与降水和温度的关系,较为系统而全面地分析梅县雷暴日的活动规律,一方面可以合理安排防雷检测[3]工作,特别是针对易燃易爆场所的检测时间,尽量在雷暴高峰期来临前完成年度检测工作,及时整改存在的安全隐患;另一方面可以加强宣传防雷知识,提高人民群众在雷暴高峰期的避雷安全意识。

梅县19个气象站从1984~2013年雷暴日观测资料,利用数理统计方法分析了梅县雷暴的时间分布规律,以及雷暴与降水、温度的关系,结果显示:梅县属于多雷区,近30年雷暴日在49~89d区间内波动,季分布以夏季最多,冬季最少,月分布呈单峰型,雷暴多集中在6~8月,以8月最多,1月和12月最少,月平均雷暴日与月平均温度呈显著正比关系,最长无雷期与最短无雷期年际间振荡的幅度较为剧烈,如初雷最早和最晚相差113d,终雷相差118d,最长无雷期与最短无雷期相差172d。

雷暴分析资料来自梅县气象局档案室1984~2013年地面观测数据。

1 时间分布特征

1.1 年分布特征

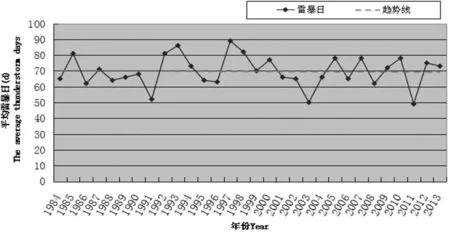

梅县近30年年雷暴日趋势图(见图1),可以看出曲线在49~89d之间波动频繁,1984~1991年年雷暴日减少趋势明显,由1985年的最多年雷暴日81d下降到1991年的52d;1992~2003年的年雷暴日呈现出双高峰曲线,在1993年和1997年分别出现年雷暴日高峰值86d和89d;2004~2013年间则在49~80d波动,其中2011年出现历年来最低值49d,年雷暴日最多相差40d。

图1 梅县30年年雷暴日变化趋势图

从趋势线的走势可以看出年雷暴日总体平稳中逐渐减少,这与全球气候变暖[4]有关,还是受人类的高科技影响,或者是属于自然规律,还有待进一步研究。

1.2 月份布特征

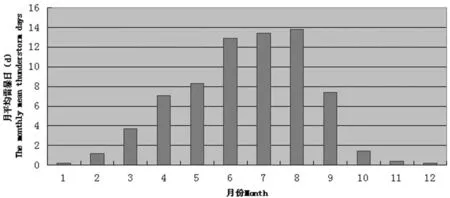

从图2可以看出,月平均雷暴日分布呈现出单峰曲线图,全年从1月份到12月份均有雷暴,雷暴日多集中在6月、7月和8月,其中峰值在8月,平均值为13.8d。

梅县地区雷暴发生具有明显的季节性和集中性,各个时期受不同的天气系统影响,春夏秋冬四个季节30年的平均雷暴日分别占28%、57%、13%、2%,即春季偏低,夏季最高,秋季低于春季,冬季最少。

图2 梅县30年月平均雷暴日变化趋势图

2 雷暴日与温度、降水量的关系

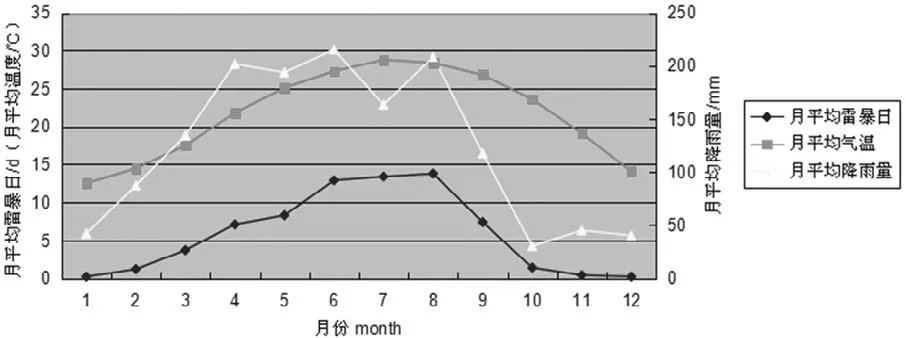

如图3所示月平均气温变化曲线,可以看出7月气温最高,平均值是28.8℃,8月气温紧随其后,平均28.4℃,与月平均雷暴日分布一致,呈现单峰曲线图。总的趋势:夏季雷暴最多,气温最高,春季偏低,秋季低于春季,冬季雷暴最少,气温最低,与雷暴日成正比关系。

图3 梅县30年月平均雷暴日、月平均温度、月平均降水量变化图

月平均降雨量呈现出三峰曲线,分别在4月、6月、8月达到200mm以上,而在5月、7月、9月降雨量却分别骤然下降至193.8mm、163.4mm、117.7mm,在十月份更是出现了30.3mm的低值。月平均降雨量与雷暴日大体上呈现正比关系,其中变化最明显的7月份降雨量,反复查阅资料后,发现在2007年的7月份降雨量出现最低值6.1mm,平均气温则高达30.5℃,同年中国的云南、江西出现50年不遇的干旱,广东的7~12月平均降雨量仅有65.7mm,比常年同期偏少61%,世界许多地方发生破坏性洪水、干旱等极端天气,在此影响下,7月的降雨量骤然下降也在趋势之中。

3 初终雷日变化特征

梅县19个气象观测站30年记录雷暴日共2091d,找出雷暴日初终日期,并计算无雷期列于表1。

表1 梅县30年初终雷及无雷期

从表1中可以看出,最早初雷出现在1月14日,其余出现在2月份之后,最晚初雷在5月1日,其余则在3月份之前;而最早终雷都是出现在9月份,最晚终雷出现在12月30日,最长无雷期也随着初终雷日的不同而变化,最长无雷期为199d,最短无雷期为27d。

初终雷暴日变化图(图4),可以看出,初终雷暴日发生日期和无雷期的振荡幅度剧烈,最早初雷与最晚初雷之间相差有104d,最早终雷与最晚终雷之间相差117d,最长无雷期与最短无雷期之间则相差172d。

图4 梅县30年初终雷暴日期变化图

4 结论

梅县30年平均雷暴日有71.1日,属于多雷区,年雷暴日最多相差40d,年际变化大,初终雷暴日发生日期和无雷期的振荡幅度前十年较为平稳,后面二十年较为剧烈,总体在振荡中趋于减少;多年平均雷暴日与温度、降水量成正比关系;雷暴活动的月分布呈现单峰型,夏季最多,春季较少,秋季低于春季,冬季最少。

[1]马明,吕伟涛,张义军,孟青.我国雷电灾害及相关因素分析[J].地球科学进展,2008(08).

[2]苏邦礼.雷电与避雷工程[M].广州:中山大学出版社,1996:23.

[3]《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431-2008).北京:中国标准出版社,2008:7~17.

[4]杨伟民,宋艳华,段吟红,何健.1961~2008年广东省雷暴时空变化与气候变暖的关系[J].广东气象,2013(4):25~28.

P446

A

1004-7344(2016)08-0283-02

2016-3-2