城市居民居住环境与婚姻稳定性关系研究*

2016-08-08杨哲

杨 哲

城市居民居住环境与婚姻稳定性关系研究*

杨 哲

运用CGSS2010调查数据,利用Logit模型,着重分析城市居民居住环境对其婚姻稳定性的影响。回归结果表明:在其他条件不变的条件下,城市居民居住的自然环境对其婚姻稳定性没有显著影响;城市居民的聚落环境和人文环境对其婚姻稳定性产生显著影响,但控制收入变量后,居住聚落环境变量显著性影响消失;重点考察了家庭生活环境对其婚姻稳定性影响,居住家庭环境中有过度抽烟、赌博以及玩游人存在对其婚姻稳定产生负面影响;家庭中女儿数量越多越有利于家庭婚姻稳定,家庭中儿子数量越多,越对婚姻稳定产生负面影响。

城市居民;居住环境;婚姻稳定

1 研究问题

在中国的传统文化的熏陶下,离婚水平一直较低。传统理念认为婚姻的目的不是为了男女双方的爱情和幸福,而是为了生育子女和抚育后代,这与西方社会将婚姻视为个人私事和强调离婚自由有本质的区别。但是,改革开放以后,随着社会的快速发展和文化交流的日益增多,国际社会的婚姻观念开始影响中国,人们对婚姻的态度和社会环境对离婚的评价也在逐渐发生变化[1]。转型期婚姻的观念和基础也正在发生根本性的嬗变,导致离婚率增高,夫妻从两性结合的经济合作共同体向情感伦理实体转变[2]。随着我国居民生活水准提高,对婚姻生活的水平也提出了较高的要求,婚姻在居民的生活中扮演着极其重要的角色,是决定居民一生幸福指数关键指标之一。然而随着居民社会竞争增大、居民收入差距的增加、城市住房问题的困扰以及人口老龄化加剧所引起的社会负担系数增长等,人与人之间的聚合力愈发变得微弱和淡薄,而社会聚合力弱化将导致离婚率的上升[3]。从20世纪80年代以来,中国的粗离婚率一直保持逐年上升的趋势,如图1所示,1985年,离婚对数为45.8万对,粗离婚率仅为0.44‰;到2012年,粗离婚率上升到2.29‰,而离婚对数在2011年为286.9万对,增长了6.62倍,与2001年以前的平缓上升相比,2001年以后,无论是离婚对数还是粗离婚率增长速度都非常快。

图1 2005-2012年中国离婚人数对数与离婚率增长曲线图

图2 1995-2011年中国社会居住房屋竣工面积与环境治理投资金额图

对中国逐步上升的离婚率影响因素,学者从多个视角进行了研究,如:婚姻中暴力现象会导致夫妻离婚[4];中国传统家庭婚姻伦理与婚姻稳定性关系[5-7];中国通婚圈扩展加速传统婚姻破裂[8];婚姻匹配度与婚姻维持[9-10];婚姻质量与婚姻稳定性关系[11];家庭中经济压力[12]、家庭中子女数量[13]等,这些影响农民工婚姻的稳定性微观因素都已经纳入学者研究范围。

与理论层面和实际经验层面相比,对城市居民居住质量与婚姻稳定性关系研究较少。因此,本文利用CGSS2010数据,从实证角度,论证城市居民居住质量对其婚姻稳定性影响。在我国当前社会,居住环境不断得到改善,拥有一套住房往往被认为是夫妻结婚的必要条件,然而住房改革带来的高房价则给婚姻增加了压力,不断上涨的房价可能使得那些社会经济地位较低的年轻人很难找到配偶,同时也可能使得那些能够负担一套房子的拥有较高社会经济地位的年轻人变得更有吸引力,同时给正在还贷的居民婚姻带来不稳定因素[14]。总体来说,中国居住环境逐步得到改善,如图2所示,中国居住房屋竣工面积从1995年的32902.26万平米增长到2011年387705.98万平米,增长了11.78倍,同时我们可以看出2001-2011国家每年投入城市环境治理的金额逐步快速上升。

由此可以看出,一方面是居住环境得到改善,另一方面是粗离婚率的大幅上升,文章将试图探讨城市居民随着居住环境的改善是否会带来婚姻变动。由于我国社会住房竣工面积逐年增长且正处于快速上升期,而国家对居住环境也高度重视,这样的大背景,正好提供了一个考察居住环境对个人婚姻行为影响的研究机会。

2 研究设计

2.1 数据来源

研究的数据来源于“全国综合社会调查” 数据(CGSS2010),该数据采用分层多阶段不等概率抽样,在我国城市地区抽取了5152个样本①。研究分析样本界定为婚姻稳定性,未婚的城市居民不在本研究的考虑范围之内,对于未婚同居也被排除在外,且样本的成员年龄规定在18周岁以上的成年人。因此,排除不符合样本,剩下1014个样本量是研究城市居民婚姻稳定性的最终样本量。

2.2 变量测量及描述性统计

研究关心的因变量是城市居民的婚姻稳定性,因此操作因变量婚姻稳定性应该是城市居民的婚姻状态。首先,当城市居民是已婚状态视为婚姻没有变动,离婚操作为变动状态;其次,当城市居民处于已婚状态,但现实状况是处于分居并未离婚,这些样本操作为婚姻变动状态。符合这些规定,本研究筛选有效样本数为1014个,数据显示(如表1所示)城市居民的婚姻稳定性的均值为0.94,因此,可以看出多数城市居民婚姻属于相对稳定状态,没有发生变动。

研究关注的核心自变量是城市居民的居住环境,对于城市居民居住环境指标,文章化为城市居住自然环境、城市居住聚落环境、城市居住人文环境,以及城市居住的家庭生活环境。城市居住自然环境反映城市居住地所在有没有受到污染,问卷中测量指标分别测量了水污染、空气污染以及噪声污染,内容选项为“非常严重”、“比较严重”、“不太严重”和“一点也不严重”,每个指标从高到低分别赋值为4、3、2、1,城市居住自然环境的取值为前面三个指标的求和数值;城市居住区聚落环境是通过询问以下问题进行测量,如:“居住地区有足够多体育设施进行体育锻炼”、“居住地区有很多新鲜的蔬菜和水果可供选择”、“居住地区有足够多的公共设施”和“居住地区很安全”,这一系列问题答案分为“完全同意”、“同意”、“既不同意也不反对”、“不同意”和“完全不同意”,分别赋值5分至1分,城市居住聚落环境的取值为前面四个指标的求和数值;通过2个问题来测量居住区的人文环境:“居住地区彼此之间相互关心”和“居住地区彼此之间相互帮助”,这一系列问题答案分为“完全同意”、“同意”、“既不同意也不反对”、“不同意”和“完全不同意”,分别赋值5分至1分,城市居住人文环境的取值为前面两个指标的求和数值;城市居住的家庭生活环境是文章重点考察的变量,通过询问以下问题进行测量,如:在与您同住人中,是否有人过度的喝酒、抽烟、赌博以及进行玩网络游戏;同时考察家庭中儿子以及女儿的数量对其家庭中夫妻婚姻稳定性影响。从表1中可以看出,城市居民的居住自然环境的均值为8.12,这说明城市居民感知自己居住地区周围自然环境污染情况不容乐观;城市居民的聚落环境的均值为13.85,相对来说城市居民对自己生活小区较满意;城市居民的人文环境的均值7.56,这个数值比较高,说明城市居民邻里关系处理比较和谐;城市居民家庭生活环境比较和谐,有“不良嗜好”比较少。在表1中显示,是否有过度喝酒、抽烟、赌博以及玩网络游戏的均值分别为0.16、0.20、0.071以及0.1;家庭人均小孩数位1.49个,其中家庭男孩的人均数位0.82个,家庭女孩的人均数位0.67个,男孩数量多于女孩的数量。

表1 变量定义以及描述性分析表

文章控制了农民工性别、宗教信仰、年收入、居住房的产权、社会层级以及房产数量,具体的变量定义如表1所示:性别变量均值为0.50,性别趋于平衡状态;宗教信仰的均值为0.12,说明有部分群体有宗教信仰;年收入和居住面积均值分别为49597元和91.43平方米,多数人在城市有一套住房,但发现近一半的人对自己的居住房屋没有享有产权;社会层级测量形式分为1到10,共10个层级,数字越大说明层级地位越高。在表1中显示社会层级的均值为4.31,多数城市居民认为自己属于社会的中下层。

2.3 模型设定

对于城市居民婚姻稳定性,本文采用Y=1表示城市居民婚姻处于稳定状态,Y=0表示城市居民婚姻处于不稳定状态。由于因变量是二分类变量,文章采用模型进行估计:

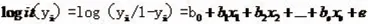

log it模型采用的是最大似然法进行估计,其中yi是第i城市居民婚姻状态,xi是自变量,bi是自变量的回归系数。

3 回归结果

3.1 城市居民居住的客观环境与婚姻稳定性

表2给出了城市居民的居住自然环境以及居住聚落环境对其婚姻稳定性影响的回归结果。回归结果显示,模型1、模型2以及模型3整体非常显著,模型1、模型2、模型3拟合优度分别为0.010、0.046、0.082,模型2与模型1相比,模型2解释力提高了3.6%,模型3与模型2相比,模型3解释力提高了3.6%。在表2模型1中,主要解释变量城市居民居住的自然环境,在控制其他条件不变的情况下,城市居民居住自然环境对其婚姻稳定性不产生显著影响,在表2模型2和模型3中,在控制其他条件不变的情况下,城市居民居住自然环境对其婚姻稳定性仍然不产生显著影响。在表2模型1中城市居民聚落环境变量系数为正数,在5%水平下显著影响城市居民婚姻的稳定性,表明随着城市居民的聚落环境改善,其婚姻稳定性也在增强,控制城市居民的收入变量后,聚落环境变量变得不显著(如表2模型3所示),聚落环境对城市居民的婚姻稳定性不产生显著影响。随着城市居民的收入增多,他们居住选择多为配套设施齐全的小区,聚落环境对婚姻影响减弱。同时考虑在控制变量中,性别对农民工婚姻稳定性没有影响;虽然宗教信仰对婚姻稳定性没有显著影响,在其他条件不变的条件下,相对于没有宗教信仰的城市居民来说,有宗教信仰的城市居民婚姻稳定系数下降了0.18倍(1-e-0.2);收入对城市居民的婚姻稳定性有显著影响,随着收入的提高婚姻稳定性变强,同时城市居民收入对数平方系数为负(-0.02),在1%水平下显著,因此,可以推测当城市居民收入达到一定水平时,存在边际效用递减效应。城市居民住房面积,在控制其他条件不变的情况下,住房面积系数为正(0.01),在1%水平下显著影响其婚姻的稳定性,表明随着城市居民城市住房面积的增加,城市居民婚姻稳定性也在增强;房屋居住产权、城市居民的社会层级以及房产数量虽然不显著影响城市居民的婚姻稳定性,但其系数符号为负数,在其他条件不变的条件下,相对于没有房屋产权的城市居民来说,有房屋产权城市居民婚姻稳定系数下降了0.25倍(1-e-0.29);随着社会层级的提高,婚姻稳定性呈现下降趋势,同时发现随着房产数量增多,婚姻稳定性变得脆弱。

表2 居住客观环境与婚姻稳定性表

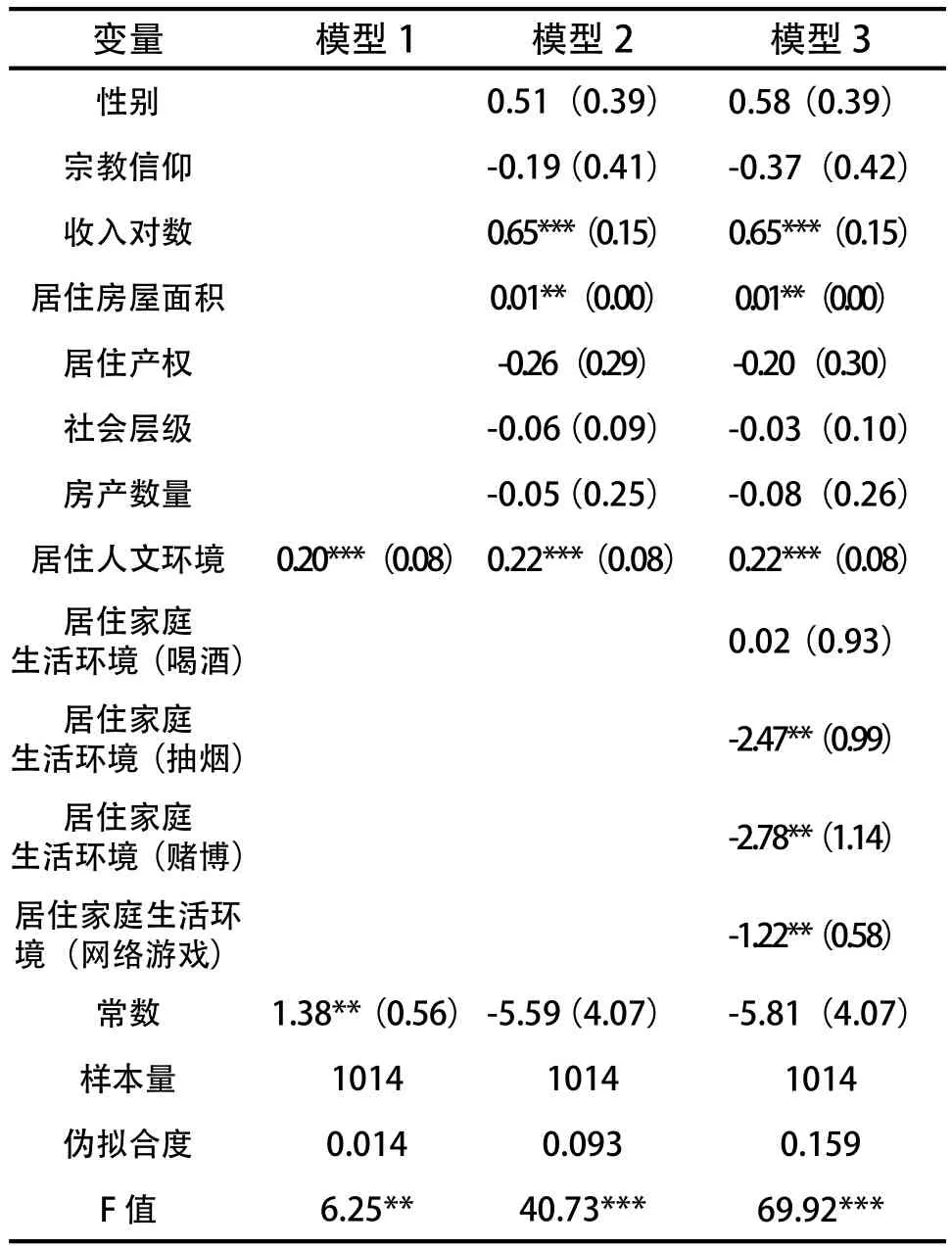

3.2 城市居民居住的主观环境与婚姻稳定性

表3给出城市居民的居住的主观环境对其婚姻稳定性影响回归结果。在表3中核心解释变量是人文环境和居住区的生活环境。在其他条件不变情况下,居住区的人文环境在1%的显著水平下显著影响城市居民的婚姻稳定性,且居住区的人文环境变量是稳建的(在表2模型2和模型3中也得到体现),说明城市居民居住区的邻里环境越好越有利于城市居民婚姻的稳定。表3重点考察了家庭生活环境对其婚姻的稳定性影响,家庭生活环境中有无人喝酒对其婚姻稳定性没有显著影响,但在家庭生活环境有人抽烟、喝酒和参与游戏对其婚姻稳定性有显著影响,在其他条件不变的条件下,相对于没有抽烟的城市居民家庭来说,有抽烟的家庭居民的婚姻稳定系数下降了0.92倍(1-e-2.47);在其他条件不变的条件下,有赌博的家庭居民的婚姻稳定系数下降了0.94倍(1-e-2.47);有玩网络游戏的家庭居民的婚姻稳定系数下降了0.71倍(1-e-1.22),家庭成员中有参与赌博,对婚姻破坏性最大。

表3 居住主观环境与婚姻稳定性表

3.3 城市居民子女性别差异与婚姻稳定性

表4给出城市居民家庭中子女性别差异对其婚姻稳定性影响回归结果。在表3中核心解释变量是子女性别差异。有些学者认为,中国社会的特殊性还表现在中国是一个有着强烈的男孩偏好的国家,出于文化观念(如传宗接代)和实用性(如养儿防老)的考虑,夫妇更倾向于生男孩。这种性别偏好一方面可能导致夫妇在抚育子女时对男孩和女孩的区别对待;另一方面,在国家严格限定家庭生育数量的条件下,妻子没有生育男孩本身可能就是引起夫妇矛盾的一个重要因素,因此,有男孩的夫妇,离婚的风险更低。研究发现,性别差异对婚姻稳定性产生显著影响,但同时发现,在其他条件不变情况下,家庭中女儿数量越多其婚姻稳定性增强;家庭中儿子数量系数为负数,且在1%的水平下显著影响城市居民的婚姻稳定性,说明家庭中儿子数量越多其家庭婚姻稳定系数越呈现下降趋势。

表4 子女性别差异与婚姻稳定性表

4 结论

通过对城市居民居住环境与婚姻稳定性关系进行实证研究。得出以下结论:第一,随着城市居民收入增加,其婚姻稳定性也呈现稳定形态,但城市居民收入存在边际效应递减效应;城市居民居住面积增大,对其婚姻稳定产生有利影响;城市居民性别、宗教信仰、房屋产权和数量以及社会层级对其婚变变动没有显著影响,但同时发现,有宗教信仰和房屋产权的城市居民,婚姻稳定系数比没有宗教信仰和没有房屋产权的城市居民婚姻稳定系数要大,社会层级越高和房产数量越多,城市居民婚姻稳定性呈下降趋势;第二,城市居民居住的自然环境对其婚姻稳定性没有显著影响;城市居民居住聚落环境和人文环境改善得越好,对其婚姻稳定会产生积极效应;城市居民家庭生活环境中,如果家庭成员中没有沉溺于赌博、抽烟和玩网络游的,其婚姻稳定性会产增强。同时研究也发现,家庭中女儿数量越多,越有利于其家庭婚姻稳定性,儿子数量越多对婚姻稳定产生负面影响。

目前城市居民仍然面临传统乡土社会习俗,传统婚姻观念对其婚姻稳定性会产生一定影响,研究中发现,居住自然环境对城市居民婚姻变动没有影响,但随着经济社会发展,环保意识提升,居住区自然环境是否会对城市居民婚姻变动产生影响,有待验证;同时面临计划生育政策背景下以及子女抚养成本提高现实背景,子女数量、子女性别差异化以及假设在计划生育政策放松背景下,居民的生育意愿对婚姻变动影响是否发生变化,有待进一步研究;在城市居民生活中,宗教信仰目前对婚姻稳定性没有显著影响,假设城市居民宗教信仰人数增多,是否会对婚姻稳定带来一定影响,对此可以拓展新的研究空间。

注释:

①关于CGSS2010详细的抽样说明读者可以在http://www.cgss.org/查阅。

[1]曾毅.以晚育为杠杆:平稳向二孩政策过渡[J].人口与经济,2005(2):5-9.

[2]高梦滔.农村离婚率与外出就业:基于中国 2003—2009年村庄面板数据的研究[J].世界经济,2011(10):12-19.

[3] Breault K D, Kposowa A J.Explaining Divorce in the United States a Study of 3111 Counties [M].Journal of Marriage and the Family,1987:549-558.

[4] Brinkerhoff M B,Lupri E.Interspousal violence[M].Canadian Journal of Sociology,1988:407-434.

[5] Whyte M K,Parish W L.Urban life in contemporary China[M].University of Chicago Press,1985.

[6] Meijer M J.Marriage law and policy in the Chinese People's Republic[M].Hong Kong University Press,1971.

[7]Zhou J.Keys to women's liberation in Communist China:An historical overview[J].Journal of International Women's Studies,2013,5(1):67-77.

[8] Kaberis N, Koutsouris A. Under Pressure:Young Farmers In Marriage Markets–A Greek Case Study[J].Sociologia Ruralis,2013,53(1):74-94.

[9] Mu Z,Xie Y.Marital age homogamy in China:A reversal of trend in the reform era?[J].Social science research,2014(44):141-157.

[10] Eeckhaut M C W,Van de Putte B,Gerris J R M,et al.Educational heterogamy Does it lead to cultural differences in childrearing?[J].Journal of Social and Personal Relationships,2013(4):37-57.

[11] Chen Y S,Rungtusanatham M J,Goldstein S M,et al.Theorizing through metaphorical transfer in OM/SCM research:Divorce as a metaphor for strategic buyer–supplier relationship dissolution[J].Journal of Operations Management,2013,31(7):579-586.

[12] Sheidow A J,Henry D B,Tolan P H,et al.The role of stress exposure and family functioning in internalizing outcomes of urban families[J].Journal of Child and Family Studies,2013:1-15.

[13]DeMaris A.Burning the Candle at Both Ends Extramarital Sex as a Precursor of Marital Disruption[J].Journal of family issues,2013,34(11):1474-1499.

[14]於嘉,谢宇.社会变迁与初婚影响因素的变化[J].社会学研究,2013(4):1-24.

[15]许琪,于健宁,邱泽奇.农民工的进城方式与职业流动——两代农民工的比较分析[J].社会学研究,2013(4):50-70.

[16]曾毅.试论二孩晚育政策软着陆的必要性与可行性[J].中国社会科学, 2006(2):93-109.

责任编辑:蒋亚林

The article uses CGSS2010 survey data and the Logit model, emphatically analyzes urban residents living environment impact on the stability of marriage. Regression results show that under the condition of other conditions unchanged, urban residents live in the marriage stability had not significantly affected by the natural environment; Urban settlement environment and humane environment have a significant impact on the stability of the marriage, but after control income variables, inhabited settlements environment variables significantly affect disappear; Mainly consider the family living environment impact on the stability of the marriage. Smoking,gambling and playing visitors has its negative impact on the stability of marriage families; The daughter in the family more conducive to the family and marriage stability, son of the more negative impact on the stability of marriage.

urban living ; environment ; stable marriage

C912

A

1674-4144(2016)-10-47(6)

杨哲,安徽工业大学文法学院讲师。

安徽省高校人文社科重点研究项目“社区‘医养融合’养老服务协同供给机制研究”(编号:SK2015A289)。