行进中的学术性翻译

——关于《前卫原创与其他现代主义神话》的翻译随感

2016-08-04周文姬ZhouWenji

周文姬 Zhou Wenji

行进中的学术性翻译

——关于《前卫原创与其他现代主义神话》的翻译随感

周文姬 Zhou Wenji

摘要:本文以翻译罗萨琳·克劳斯的译著《前卫原创与其他现代主义神话》为例,延伸论述了克劳斯在保持去性别学者方面的努力与悖论,同时也论述了翻译不仅是一个专门性还原原意的工作,更是一个与延伸阅读、思考、批评、阐释息息相关的过程。

关键词:前卫、女性主义、女性学者、延伸

可以说,这是第一次将翻译本身这件事诉诸文字叙述,迄今为止,我译著很少,总共两本,本来都得我一人承担完成,但在中途之际,总是由于各种脱不开身的理由,最后我还是不得不找相关学者合译。这里之所以要提一下这种非光彩之事,也是因为终其背后,我并没有把翻译放在我科教研当中的第一位,对于此事,我相信很多同行都跟我一样有难言苦衷。可以说,翻译这件事在中国学术界的位置,在我个人经验看来,实际上只能属于个人爱好或者是对某个领域探索过程中的一个基本环节,因此这就决定了它只能处在时刻表中的某一个位置,而非最显要位置。翻译对于我本人来说,尽管它根本不涉及二度创作,但它是集意义与趣味一身的文字行为。本篇既然讲述的是关于翻译以及那些在翻译过程中的思考,那么让我用罗萨琳·克劳斯(Rosalind E. Krauss,1941-)的《前卫原创与其他现代主义神话》为例(以下简称《前卫》),杂谈一些关于翻译过程中的心得与感受吧。

在切入个人翻译心路之前,必须要提的是由范景中主编,沈语冰、常宁生执行主编的凤凰文库中的艺术理论研究系列。这套系列在系统翻译西方现当代艺术理论中的经典成果的同时,也相应地针对每一个经典成果进行学术研究,显然,这对我国艺术学界了解和研究西方艺术与理论的同时,从比较学出发,也对中国当代艺术与理论的发展和建树提供了一个关键性的借鉴系统。之所以在这儿特别指出,是因为这些学者的心血与种子实际上已经在那些追求真理的学生与学者们身上起到作用了,我就是其中的一个领受恩惠者。

罗莎琳·克劳斯著作的《前卫》是一部在西方现当代艺术理论界的经典作品。罗莎琳·克劳斯是美国当代最著名的艺术理论家和艺术批评家之一,美国纽约哥伦比亚大学教授。克劳斯以研究二十世纪的绘画、雕塑和摄影而著称,是《十月》杂志的主编者和创始人之一,自1965年以来,她是《艺术论坛》、《艺术国际》、《美国艺术》的老将,同时也是后现代主义理论的主要主持者和构建者。这里,对于非艺术史学者的人来说,可能《十月》、《艺术论坛》等杂志有点陌生,如果对一位翻译者来说,那么他/她在翻译这些杂志名之前,必须得搞清楚这些有历史价值的杂志特点。比如,《十月》原是有政治倾向的杂志,它向美国读者介绍

1

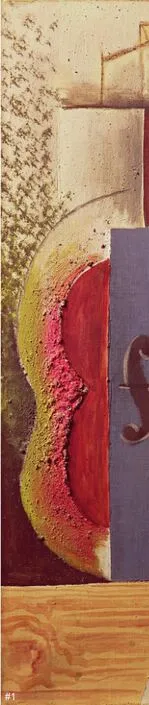

毕加索

挂在墙上的小提琴

油画

1913

2

贾科梅蒂

夫妇俩

1927盛行福柯和罗兰·巴特的法国后结构理论与思想,它不但成为后现代艺术理论的知名阵地,而且还是重新评估和探讨二十世纪前卫艺术的早期模式比如立体主义、超现实主义和表现主义的重要论坛。相应地,随之衍生出“十月主义者”,也就是《十月》的创始人【包括克劳斯,安妮特·麦克尔森(Annette Michelson )和艺术家杰里米·吉尔伯特·罗尔夫(Jeremy Gilbert-Rolfe)】,克劳斯被任为创刊编辑。所以,如果一个翻译者只是按照字面去翻译“十月”,然后束之高阁,那么显然是远远不够的。在这方面,我们也可以说,作为一个学者型的翻译者,在每一个术语来临之前,他/她必须清楚这些术语的来龙去脉,否则犹如《十月》,我们又怎么知道克劳斯作为艺术史学者的价值所在呢。克劳斯把《十月》作为自己宣传后结构艺术理论、解构主义理论、精神分析、后现代主义和女性主义的阵地,在此发表它们的思想。她通过深度分析个体艺术家比如毕加索、贾科梅蒂和波洛克等,并且去广泛研究艺术运动比如极简主义和观念主义等来梳理现代和后现代艺术。

1

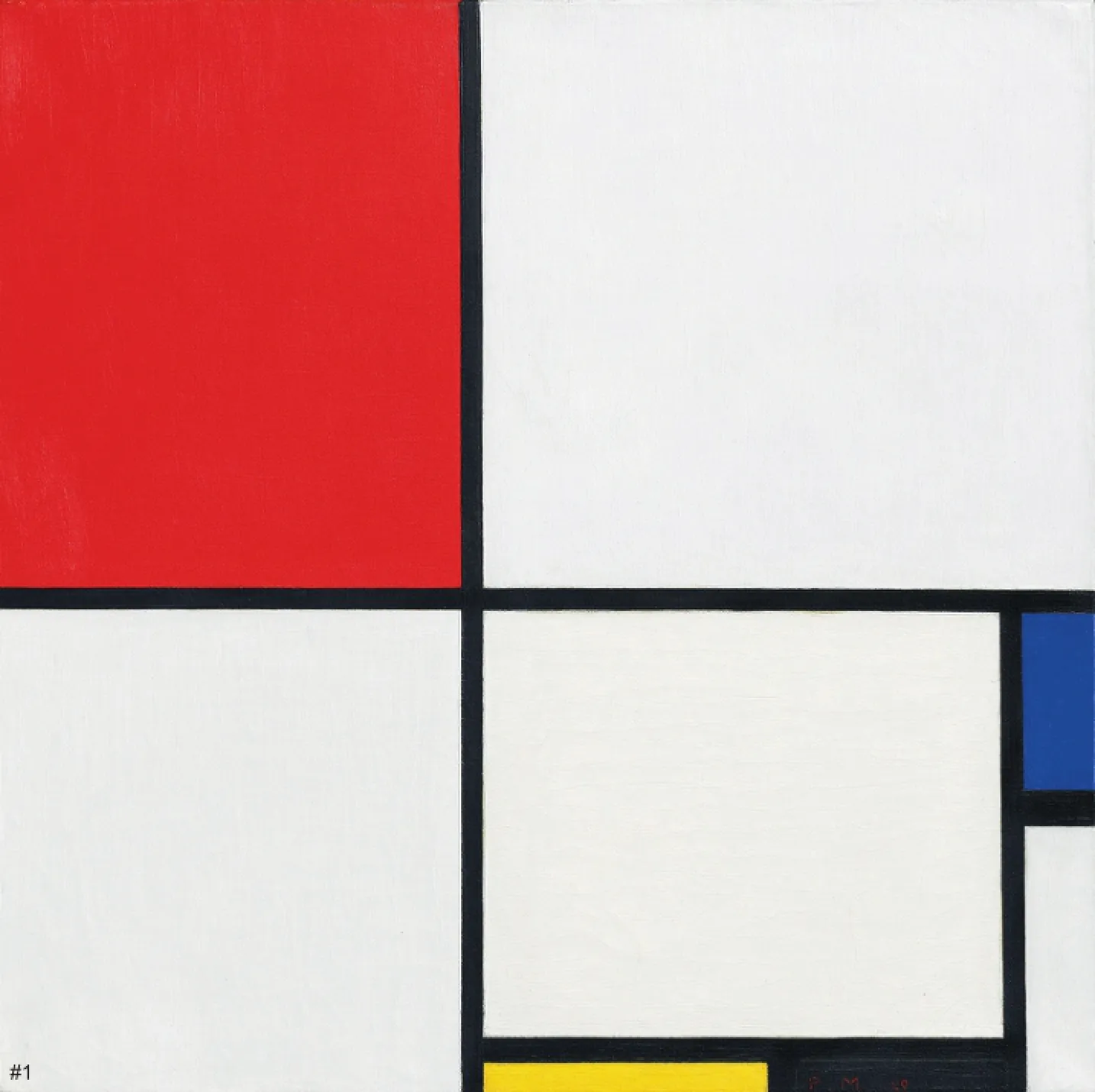

蒙德里安

构成Ⅲ,红蓝黄黑

1929

在通过翻译《前卫》的过程中,我一边试图琢磨出最合适的句子,一方面能让读者明白作者的含义,一方面尽可能像无限接近真理那样去接近原文的韵味,去还原原句的真意。这里,个中的细枝末节是一位翻译者所必须去纠缠思考的,撇开这个不谈,从宏观方面来说,作为一位翻译者与学者,我所感悟到的不仅仅是内容的价值,更是克劳斯作为一位女性学者,在整个研究过程中,她一直没有去有意无意地定位自身是一位“女性”学者,而纯粹只是一位学者。这就意味着,通过翻译《前卫》,以及由此延伸出的研究,让我们了解到在去掉性别范畴概念之下的女性学者,在其从事研究对象之际,是如何在保持作为一位去性别学者所具有的独立批判精神这样的情况之下,去体现个体的生命追求,而这点,正是我在这翻译过程中所感悟所被震撼的,它远比克劳斯追求探索的学术价值更强烈。因为知识与学术的获得终归来自个体的生命状态,一个在以男性为主的学术界中,一位女性学者在研究生涯中,始终本着围绕对象的科学性和客观性而不是首先去界定自身的性别研究。这首先需要最基本的关于性别方面的自我超越,而这对于一位正在从事科研的女性学者本人来说,其榜样与意义确实远远超过翻译的本身行为。

在超越性别意识方面,克劳斯除了专注于现当代艺术的学术意义与理论阐述,她即使在涉及到女性艺术家方面,并没有以性别研究为基点,而是就作品来进行理论分析,比如对几位女摄影家的作品分析。即使在后来策展“非形”时所涉及的女性经验,那也是为了辅助“非形”理论。比如在《非形的命运》中,克劳斯用精神分析、女性主义去进一步解读非形的哲学思想,并且用卑贱(abjection)作为非形的一种表现方式来阐释。在文章中,克劳斯通过与巴塔耶、克里斯蒂瓦、萨特、劳拉·穆尔维对话,通过两位艺术家的作品来分析卑贱概念。当然,克劳斯在与其他思想家对话的时候主要在解读巴塔耶的非形与卑贱理论,她通过当时艺术家流行的对所谓卑贱的展览,通过克里斯蒂瓦对主客体的关系、恐惧概念等与巴塔耶的比较,以及通过萨特对主体自治概念的阐释,最后,克劳斯把卑贱定位在一种无区别的母性机理,一种女性的崇高,尽管她由身体丑陋中无穷的不可言说的东西组成,比如经血、排泄物、粘体薄膜等这些铸就了所谓的卑贱艺术,从而从女性主义和精神分析角度来分析巴塔耶的卑贱理论,这里,我们看到的并非是克劳斯作为自身的女性经验来阅读和阐释巴塔耶的思想,而是用纯粹的学理去分析思考。

纵观其整个理论,克劳斯艺术批评的生涯以追随格林伯格为始,卡里尔把克劳斯的哲学艺术批评划分为四个阶段:

1、1960年到1971年属于第一个阶段,克劳斯这个阶段主要追随格林伯格的形式主义批评,代表性的著作是1971年出版的《终端的钢铁厂:戴维·史密斯的雕塑》。

2、70年代,克劳斯开始采用一种反形式主义的叙事方式对现代雕塑进行研究,这集中体现在《现代雕塑论文集》中。

3、80年代,克劳斯将一种结构主义的反叙事方式用于现代艺术的研究中,代表性的文章是1981年撰写的《前卫的原创性》。

4、90年代,克劳斯在大部分批评实践中采用的是后结构主义和符号学的研究方法,并将其运用在立体主义和超现实主义艺术的研究中。

从以上克劳斯的思想阶段看出,其实正如卡里尔所说:“可宽恕地夸张说,克劳斯研究生涯的故事也就是同时期美国批评史的故事。”而克劳斯在三十年中思想不断超越,而且后者对前者的超越总是以颠覆性思想来替代,这在一个批评家身上也是属于罕见之事。格林伯格之后,对美国艺术批评家的影响之大唯克劳斯莫属。她论证观点的风格对艺术批评界的影响同样深远,近来,许多艺术批评家和艺术史家就认为克劳斯的思考方法给予了他们无与伦比的启发与帮助。不仅如此,随着她合作创建了《十月》,克劳斯由此也奠定了当下艺术写作的学术主导风格。在《十月》杂志中,我们于是能经常看到德里达、福柯、拉康等哲学家的名字在艺术批评领域中不断涌现。这种学术生涯可以很典范地证明克劳斯对性别界限的超越。即使在研究抽象表现主义风格方面,女性主义成了她研究的一个理论部分,但这与其自身的性别无关。对于她来说,那些后抽象表现主义风格是现代主义历史中新启蒙的一个重要部分,因此她削减了媒介纯粹性在艺术中的重要性,把注意力转向女性主义、后结构主义和后极简主义范畴上来。

值得一提的是,在后抽象表现主义领域方面,无论是作为批评家和理论家来说,她都是一位至关重要的人物。克劳斯从格林伯格的信徒转变成反对者,这基于她认为新兴的艺术运动需要不同的理论方法,应当更集中致力于那种能抓住某个主题的美学,比如历史的、文化的诸如此类方面的主题,而不是仍然停留在对艺术形式纯粹性的美学探讨上。这种观念也最终成就了她作为一位出色的艺术哲学批评家屹立于学术界,而不是被首先界定为一位出色的“女”批评家,并且被大卫·卡里尔认为是“格林伯格之后对美国艺术批评界影响最大的人物。”事实确实如此,克劳斯从结构主义和后结构主义出发,结合索绪尔语言学、符号学、精神分析对现代与后现代艺术进行哲学艺术批评,展现现代主义神话背后的逻辑所在和后现代主义的思想精髓。由此,克劳斯通过哲学式的艺术批评,完成了一位纯粹批评家的使命,而不是如许多女性理论家那样,一直专注于性别研究方面,但最终仍在性别的悖论中继续理论游戏,始终未能成为一位真正意义上的具有人文使命的超越性别概念的学者。

而在这点上,在有意无意追求去性别学者身份时候,当然也展现了其另一面的矛盾之处。比如克劳斯的《单身汉》(Bacholers)是克劳斯对九位女性艺术家的作品评论集,从整个论文集中,我们看到的是克劳斯试图在打破男女二元对立的基础上去阐释作品,专注思考“女性的艺术应该使用什么样的评估标准?”认为这些“单身汉” 艺术家的表达策略挑战了男性美学中的整体性与掌控性的理想典范,同时也试图用巴塔耶的理论和阴性书写去阅读一些对应性的作品。同时,我们也看到了她甚至忽视艺术家的那些重要的女性主义元素,对这些作品并没有纯粹地去诉诸女性主义方法论,而是试图拆除女性主义理论,放在一个更大的理论构架中去阅读这些作品,比如采用巴塔耶理论去阐释其中的艺术作品。当然,这样的阅读方法也遭到了人们的质疑,比如人们会质疑通过把女性艺术家与那些成功的男性艺术家去比较,从而让女性艺术家的作品获得自身的合法位置,这种比较本身就暴露了克劳斯方法中的悖论之处,同时也可以说,是克劳斯对去性别学者的无意识追求的一个典型再现。而克劳斯的这种对女性艺术的非典型女性主义学者的研究方法,在我的延伸阅读中,她对女性状态的思考尤其是她自身的学术轨迹激发了我去思考女性学者们在研究学科的时候所带来的差异性问题。

当然,克劳斯的哲学批评思想并非绝对的真理,正如她自己所认为,理论总在不断变化,在阐释艺术的理论标准方面,从来没有一成不变的理论,这也是为什么她的理论总在行进中。从结构主义向后结构主义行进的过程中,我们看到了在哲学艺术批评中行进的克劳斯。这也是这次翻译给我的另一个有意义的惠赠。对我来说,尽管克劳斯的哲学批评思想遭受批评与质疑,她很难走出形式主义,对艺术作品的原创性、真实性、历史性等的思考观点仍然值得商榷,但她一直在思考,像哲学家那样去思考客体对象。《前卫》确实集中了克劳斯的思想精华,但克劳斯在后来的作品中仍然有着卓越的学术价值。而在我的翻译过程中,尽管我字斟句酌地去努力还原克劳斯的理论思想,但在翻译每一章节,翻译完整本书之后,克劳斯的连续性提出的各种思想和问题一方面给我阅读艺术作品时带来了无以伦比的灵感,比如她的格子理论,让我想到中国当代抽象艺术中一类作品的语言本质,她对现代主义的原创性思考也激发了我对艺术本体的思考。另一方面,她通过与伟大的理论家、思想家、艺术家和哲学家的对话,让我感到,在与克劳斯对话的同时,也被卷入与那些大师们的对话之中。在这过程中,我的阅读与寻访犹如德勒兹的块茎理论,从《前卫》开始,不断向外延伸,时而在一些空间中停留驻足,时而通过另一些空间再往外延伸。这也正如沈语冰、常宁生老师所执行的一批艺术理论批评系列,我因此深深理解了他们这波前辈们在开始这项工作直至一直行进中背后的激情和奉献所在了。在我们开始阅读经典的时候,我们像急需营养的婴儿,去汲取,在进入阅读与翻译的过程中,其实,我们远非作为翻译者,更多的是,通过翻译与延伸阅读,我们被激发,被引领,被思考与之相关的问题,更多把她们放到艺术本体与当下的中国艺术学界生态中去思考,这应该是我最大的收获。

这样,在《前卫》即将出版之前,因为每一句翻译的过程中可能会带来各种丰富的理论价值与延伸意义,那么在翻译完整本书籍之后,由于时间的有限性,在我被《前卫》里面的问题、知识、思想、话语等等所引发引领所延伸探索到其他空间之时,我只能暂时涉猎。但正是这短暂性的涉猎与对话却给我未来的学术生涯带来了各种意义与可能性,在奠定了激情式与生命式的探索的同时,也让我保持着作为学者的行进精神与求知精神。

Academic Translation in Process——Impressions on The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths

Abstract:Rosalind Krauss is prominent in the field of deconstructionism, feminism, and psychoanalytical art criticism. This essay focuses on my experience of translating The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths by Krauss. It deals with the question of whether a female scholar needs the feminist identity to arm or not and argues that translating is also a course of thoughtful interpreting, expanding reading and critical thinking.

Key words:Avant-Garde, Feminist, Female Scholar,Expanding