名家画笔下的韶山毛泽东故居

2016-08-03沙伟

沙伟

1950年按原貌恢复,位于湖南韶山冲上屋场的毛泽东故居,与井冈山、遵义、延安并列为中国四大革命纪念圣地。它作为红太阳升起的地方,至今仍吸引着全世界无数的敬仰者前来参观。来自五湖四海的人们来到韶山毛泽东故居,感受红太阳初升的温暖,追寻毛主席青少年时代的传奇事迹。尤其是在那激情燃烧的岁月中,其作为新中国缔造者和伟大领袖的故里,曾是众多画家笔下进行山水写生的主要表现对象,并且佳作纷呈。

尽管吸引众多画家视线的因素之一,是韶山毛泽东故居及周围风景的自然之美。但吸引他们为之讴歌、赞颂的主要原因,则是这里与毛泽东早年生活、革命的红色历史。韶山不是中国山水画传统中的名山,而且在传统山水画的范围中,它并不是以往表现的对象。因此新中国的画家们描绘韶山,不仅有形式技法上的新努力,更是有思想观念上的新转变。

据不完全统计,上世纪50-70年代诸如傅抱石、李可染、黎雄才、钱松、关山月等数十位绘画名家,曾经怀着无比虔诚的心情,殚精竭虑的态度,将韶山毛泽东故居的革命精神与山水之美,或采用传统技巧演绎,或融合西方画技描绘,创作了众多风格不一、充满诗情画意的精品杰作,从而为中国现代美术增添了一道亮丽的风景线。现今笔者在中国共产党成立95周年之际,献上各大馆藏的该题材名家画作十幅,以此纪念这位建党创始人和开国领袖。

黎雄才1955年作《毛泽东故居侧望》

29.3×74.7厘米 广州艺术博物院藏

上世纪50年代初期,湖南韶山的毛泽东故居才刚刚开放,岭南画派卓有成就的代表人物黎雄才就前往参观,并利用其在烈风美术学校和东京美术学校打下的素描功底,保持着“中体西用”的独特模式进行写生创作,以表对一代伟人毛主席的无比崇敬之情。

黎雄才曾多次创作韶山毛泽东故居的题材。其中他早期所绘的《毛泽东故居侧望》,虽中国画的意味略为显著,但由于作品类似于西洋画体系中的“铅笔淡彩画”,故无法改变其“中体西用”的“另类”印象。此为他借助中国画的工具材料,作为重新检视和继续锤炼自己造型能力的一种途径,做法可谓匠心独运、别出心裁。我们不难从此作中看到,黎雄才的造型能力在大多数国画家当中确有过人之处。尽管毛泽东故居隐于山峦丛林的画面之中,但他却用中国画的工具材料完成属于了西洋画体系的速写,而且显得得心应手和游刃有余。

应野平1958年作《毛主席故居》

82.9×54.9厘米 上海藏真海派美术馆藏

艺术作品是时代的产物,也是社会变革的“晴雨表”。作为现代中国水墨山水的卓越开拓者、海派艺术的杰出代表应野平,描绘革命圣地的题材在其作品中也占有相当比重。他的那些内涵丰富、情真意切的红色经典画作,足可与李可染大师的同类题材作品媲美。

以他创作的《毛主席故居》为例,画作虽描绘了毛泽东诞生地朴素的农舍造型和结构之美,但单纯之中却融入了丰富的美学元素,使得作品的美感深厚浓烈。无不精心刻画的屋顶、墙壁、门窗、墙基之分寸适度,比例恰当,令画面的整体效果简洁珍丽,同时亦传达出厚重的历史感、光辉的感染力。而故居前后松岭青翠,生意盎然,情景交融。飘扬的红旗相互呼应,圈出了画面视觉旋律的高音区。意境性质的笔触,使朴素庄严的景观,笼罩着活跃、热烈的气氛。

傅抱石1960作《毛泽东<七律·到韶山>诗意图》

88.1×116.3厘米 南京博物院藏

1959年6月25日,毛泽东回到阔别32年的故乡韶山考察其间,曾作《七律·到韶山》表达了自己回家乡的心情。对于主席的故乡之行,无疑在当时的政治情境下引发了建国以后第一波“韶山热”,助长了中国美术界对韶山图创作的热潮,更激发了新金陵画派的杰出代表、以毛泽东诗意或诗词为题材见长的傅抱石的创作热情。

不同于表现自我或抒写胸中逸气的一般山水画,以山水形式描绘韶山,除了绿水青山等自然内容以外,其作为领袖故里图像的一些基本要求,以及连带的革命历史背景,都有着基于崇敬心态的革命现实主义或革命浪漫主义的品评标准。如果单纯地用以往的笔墨,肯定不能圆满地达到“笔墨当随时代”的要求。因此傅抱石在描绘和歌颂韶山的山水画时,往往会以浓郁清新的笔墨语言处理。如他所作的《毛泽东〈七律·到韶山〉诗意图》,画面的小溪,及机关、招待所等景物一应齐全,刻画工整细致,风格浓郁苍润。由于画家运用了大面积的深绿色,故画面视觉效果更佳,风格显得更为清朗郁茂,充满了诗意和韵致。

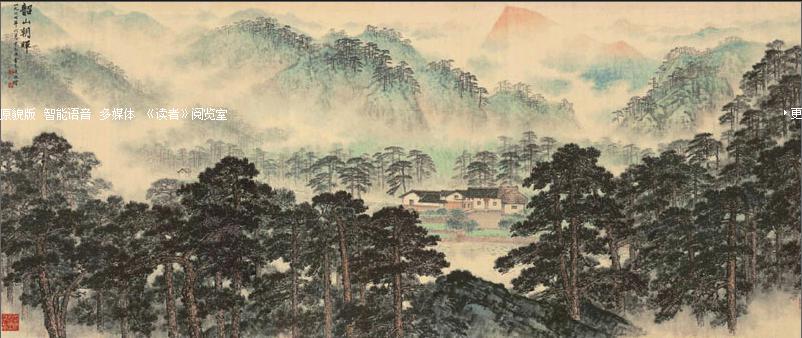

胡佩衡1960年作《韶山春霭》

143×75厘米 北京画院藏

韶山位于湖南省的湘乡、宁乡和湘潭交界处。这块极具神奇的热土峰峦耸峙,群山环抱,翠竹苍松,田园俊秀,山川相趣,气势磅礴。这块充满灵性的宝地孕育了“中国人民从此站起来了”的民族希望,我们心中永不落的红太阳从这里冉冉升起。“不断致力于继承古人和吸收先进笔精墨妙技法”的胡佩衡,就通过精心创作毛泽东童年和少年时代生活地《韶山春霭》,借此表达他对伟大领袖毛主席的敬爱之情。

画面运用重彩技法与水墨相结合的绘画语言,描绘了韶山气势雄壮、春意盎然的景象,写出韶山晨霭缭绕的气象,笔法洗练奔放,韶山壮阔浑厚的意味鲜明。为更衬托出韶山的盎然春色,画家用散锋点出掩映于山石之间的满山桃花,给人以不俗之感。画山用传统笔墨技法为之,但画植被处理手法却用“虚”,在适当处仅用散锋点相应颜色,如此手法竟将韶山春时万物复苏之感,出奇制胜地营造了出来。其笔意之辣,气象之厚,达到了胡佩衡所追求的推陈出新之目的,显示出他奔放雄奇、与年俱老的画境。

周令钊1961年作《韶山冲》

26.7×60.2厘米 中国美术馆藏

周令钊是开国大典中天安门城楼的毛主席画像绘制者,还参与了国徽、少先队队旗、共青团团旗以及八一勋章、独立自由勋章、解放勋章的艺术设计,同时还是第二、三、四套人民币的设计者,与新中国的发展结下不解之缘。而他画的《韶山冲》如同其内心一般,有着乐观、明朗与灿烂的内在特质,意义已完全超越绘画本身。其作画面充满着革命斗志与壮丽豪情,将韶山的勃勃生机与革命精神体现得淋漓尽致。特别是作品所承载、传播的文化和精神价值,亦非一般的山水画所能比拟。

由于周令钊的《韶山冲》是从原来的写生范畴,最终转化为歌颂政治的象征层面,因此作品戴上了赋予某种宗教性质图腾意义的光环。作品虽名《韶山冲》,但画家却较少着眼于韶山冲整体的自然风景,而大多关注毛泽东故居的描绘,以体现其革命的政治性。画面中的房屋、池塘、树木、青山,在构图、笔墨、色彩等方面,不仅细腻工整,而且清新明快,充分体现了韶山庄严神圣的气氛,无疑是研究韶山圣地化的代表性画作。

钱松1962年作《韶山春晓》

54×34厘米 无锡博物院藏

在画家的笔下,韶山是新中国的“春天”之所在,是红太阳升起的地方。为了迎合那个特定时代的要求,“红色山水画家”钱松能够将具有象征意义的韶山,在作品画面中做巧妙的布置与表现,充分呈现出韶山高耸、伟岸、宏大、热烈等这些时代的政治品性,刻画了多幅朝气盎然而又不失壮阔的韶山风景,以此讴歌引领中国革命走向胜利的领袖毛泽东。

如他创作的《韶山春晓》。作品取毛泽东故居右侧面构图,并于画右侧增加一个半侧山坡,与远景的韶峰形成呼应。近景的山峦、花树,中景的屋舍、人物,远景的山体,辅以大面积的绿色植被,被雾气和池水融洽地连接成一个整体。在晴朗温馨的天空中,氤氲着草香、花香的气息,到处弥漫着春天的乐曲。在笔墨上,弱化了独立的形式奇崛,而强化工整细致;在色彩上,以笔墨为骨加强色彩渲染,冷暖对应相谐,以营造和谐安宁的气氛和明丽清纯的情调,从而进入一种雅俗共赏的层面。为求“春晓”之意,钱松还特别在韶山的山体上、故居旁,添加了一些红色花卉。此刻意而为的色调表现,明显高出自然平缓的画面抒写,从而折射出不同于历史的时代光彩。

陆俨少1963年作《韶山冲》

35×24厘米 陆俨少纪念馆藏

能够对画笔天人合一般使用的陆俨少,可将山、水、墨、色融为一体,创作章法不落俗套。他用其精湛的笔墨不仅创作了众多的艺术精品,更用其真挚的情感描绘了多幅历史画卷,刻画了一个时代的特征。

陆俨少的《韶山冲》画面以毛泽东故居为中心进行构图,峰壑逶迤的远处,山峰隐隐,连绵不绝。成峦叠嶂的群山树木,从远到近,自然地映出故居前侧的一湖池水。前来参观伟人故居的寥寥数人尽管笔墨简练,但却使得整个画面气韵生动,意境深远。此充满着上世纪60年代主旋律的画作,是一幅用笔墨歌颂新社会、新时代的精品。通过画家的笔墨,人们仿佛跨进了历史画卷,看到了一代伟人不灭的革命精神,洋溢着乐观昂扬和理想主义的韵致。

唐云1972年作《韶山——毛主席故居》

251×144厘米 上海中国画院藏

由于特定年代的特殊要求,受“文革”期间所宣导的“红光亮”风气之影响,笔墨上能融北派的厚重与南派的超逸于一炉的唐云,其“四王”式的传统笔墨却几乎毫无保留地抛弃。他在对景写生的基础上,大量运用纵横泼写的垛笔,内掺错落率意的大小短笔,同时借鉴石涛、米芾之法,以此追求厚重沉着的笔墨,从而具有了特殊时代所要求的历史感与质量感,形成了他新时期山水画的主要特色。

唐云的《韶山——毛主席故居》,就是他借鉴西方油画技巧,用他的新特色将现代色彩发挥到极致的佳作。此作中他不仅追求色彩的饱和,巧妙地利用了冷暖色配合,而且着眼于墨彩的交融,同时有机地渗透了西画中的明暗效果,从而使作品产生了光怪陆离的感觉。画面中置于浓密山林之间的毛泽东故居,挺拔的松树和平静的池塘等,无不落笔精谨,细心勾勒;画技中的复笔、层墨、铺水之手法,或色墨交敷,或干湿叠用,或浓淡互破,于层次分明中却变化多端;而对比强烈的色彩,墨光鲜亮,笔触滑润,更是浓郁凸显了唐云的海派画风。

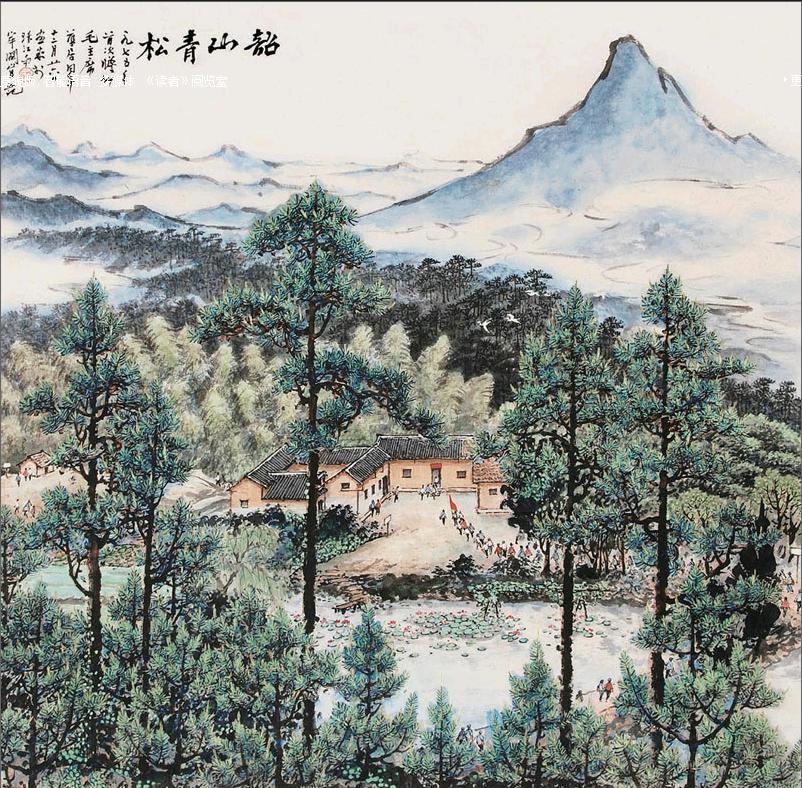

关山月1975年作《韶山青松》 80×80厘米 关山月美术馆藏

1975年12月26日,首次到韶山瞻仰归来的岭南画派代表人物关山月,在广州满怀激情地创作完成了《韶山青松》。这似乎是画家一生创作中唯一的一幅韶山主题作品。画面采用正方形矩阵,烟云飘舞的远景耸峰耸翠,依偎在山峦之下的毛泽东故居居于画面中心,暗喻毛主席是全中国人民心中的领袖。以合拢包围之势的松树位于画面的四周,在高低起伏下形成了自然的绿色屏障。而池塘则掩映于树丛之中,象征着中国革命的红莲在水面上竞相绽放,不仅衬托了农舍的古朴,也道出了时代的精神。络绎不绝的人群是传神之笔,高高飘扬的红旗更是画面的亮点,在绿色的整体氛围中十分醒目。

关山月此作中充分发挥了善于营造整体氛围的笔墨语言技巧,使朴素庄严的景观,却充满着活跃热烈的氛围。画家下笔立意新颖、笔酣墨饱,注重浓墨重彩的艺术表现力。画面通过沉重的墨色和鲜艳的色彩形成对比,采用传统重彩的方法和吸收西洋画的用色观念,较好地表现了画面的意境。不同凡响的是《韶山青松》没有十年动乱中的浮躁和喧嚣,呈现的完全是静谧、和谐的自然之美。

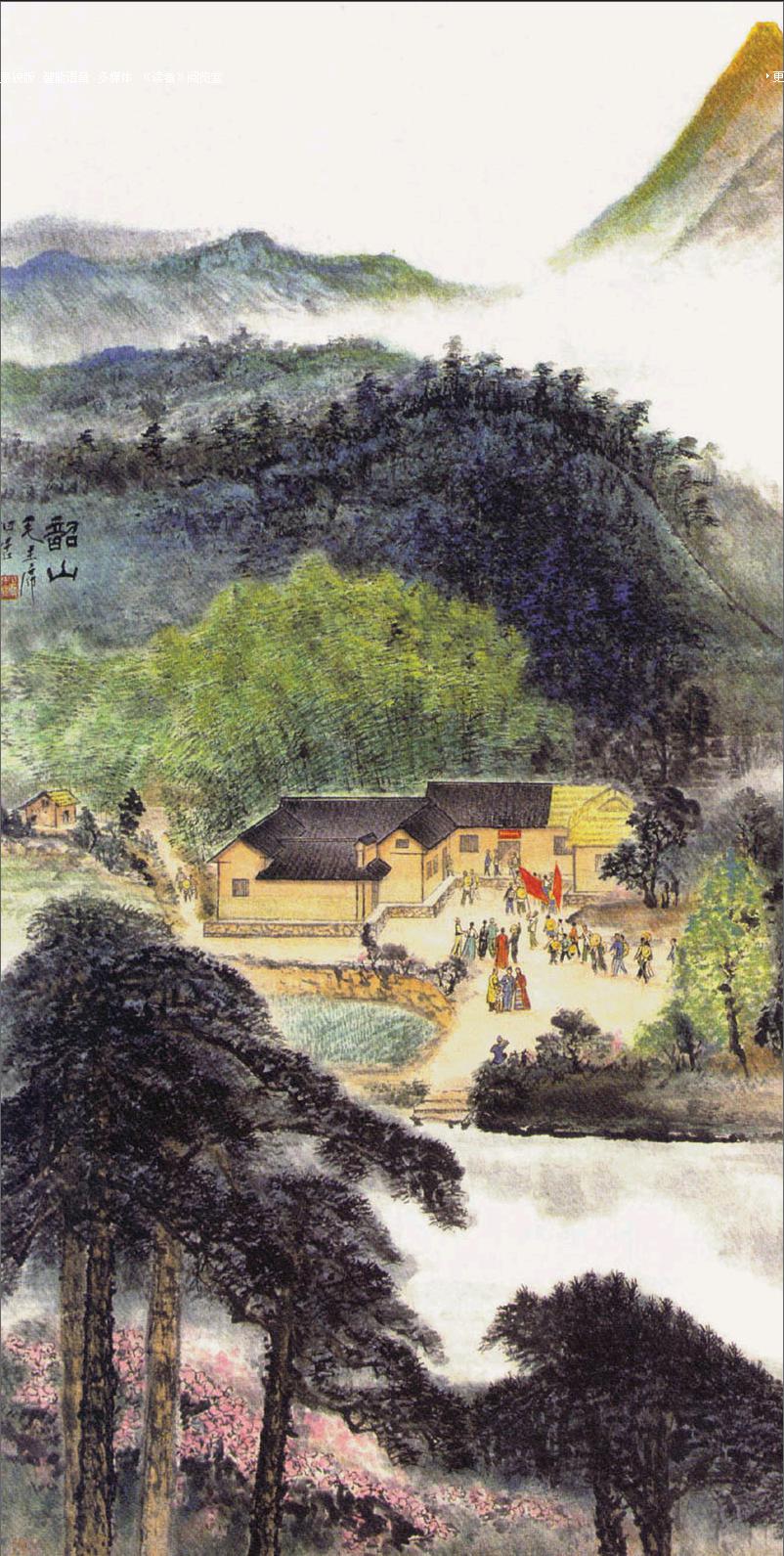

宋文治、金志远1977年作《韶山朝晖》

159×380厘米 毛主席纪念堂藏

在开创山水画新貌上有声誉的宋文治,在与金志远共同创作的《韶山朝晖》中则突破了实景的局限,于构图中大胆地采用了传统的鸟瞰式,使得毛泽东故居为中心的韶山景色,咫尺千里地尽收眼底。

此作画面中对有象征意义的毛泽东故居意象地刻画,显然进行了相对地缩小,而采取了间接的象征和比喻的表达方式,极力彰显了具有巨大体量感的山体,挺拔直立的青松。为突出“朝晖”的主体意味,处于右上顶端的韶峰还用了红色加以渲染,寓意含蓄深入。图中山石,乃宋文治的北派笔法融入南派水墨韵味所作,气势恢宏,雄放刚健;画中松树,是金志远善于刻画的精工细作,磅礴大气。更加有意思的,是作品为增添画面的建筑特殊性和代表性,竟然“胆大妄为”地删除了人物的活动,令人观后更加肃然起敬。

纵观上世纪50-70年代名家的韶山毛泽东故居画作,我们可看出它们生动地反映了上世纪中期,新中国社会政治结构和文化生活的变化。同时画作还呈现出一种特定的风格趣味和思想观念,承担了十分重要的革命精神引导作用。它们在艺术、史学中有着丰富的社会文化意义,在特定年代背景下非一般题材的山水画所能比拟。

(责编:李禹默)