此物源自将相家

2016-08-03马景政陈树群

马景政+陈树群

还得感谢这个便捷的微信时代。只需轻轻一点,便可尽情地浏览、欣赏清晰逼真的藏品图片;足不出户,用不了三天两日,就能上手一件远在千里之外的心仪之物。更得感谢威海的藏界朋友,远赴日本,将这件不同寻常的瓷板慧眼拍回国内。

看上去这是一件普通的一尺二浅绛彩瓷画标准板,绘一幅《大富贵亦寿考图》也称《郭子仪遇仙图》。史载:“再造王室,勋高一代”的唐代著名军事家和政治家郭子仪,一生功高盖世,却宽厚待人,从不居功自傲。“权倾天下而朝不忌,功盖一代而主不疑”,朝野上下,威望极高。并且不仅自己大富大贵,还子丁兴旺,富贵满堂,八子七婿皆为朝廷军政要员。郭子仪在世时,几十个孙子绕膝,享尽天伦之乐,八十五岁高龄寿终正寝。在当时绝对称得上既富贵又长寿的典范。此后,名垂青史的郭子仪的形象,成了大富大贵、幸福长寿的化身,也成为历代文武官员一生追求的理想目标。宋元以降,有关郭子仪的故事和传说散见于各类典籍,在绘画和雕刻作品中已多有表现。有清以来,随着戏剧的兴盛,《满床笏》、《打金枝》等反映郭子仪富贵家族的各类剧目纷纷登上舞台,从此,郭子仪的形象开始家喻户晓。及至晚清,《郭子仪遇仙》的故事,作为传统吉祥题材,已被广泛应用于各类绘画和雕刻艺术创作。

《郭子仪遇仙》的故事,说的是当年郭子仪从军在沙漠边塞驻防,奉命回京催款,行至银州附近遇风暴迷路,在路旁小屋过夜。夜深忽见屋外一片七彩霞光,出屋见空中一华丽銮车随彩云徐徐飘落,车中端坐一美丽仙女,左右两厢侍女相伴。郭子仪急忙跪拜,请求仙女指点迷津并赐给来日富贵。仙女笑答:你能得到大富大贵,亦能够幸福长寿。说罢,仙女的銮车缓缓升天而去……其后的郭子仪果然因战功而步步高升,大富大贵且幸福长寿。

在信奉生死由命、富贵在天的古代中国,这个故事的生命力是显而易见的。仅富贵寿考题材的浅绛彩瓷画作品,在光绪中晚期众多画师的笔下也多有不俗之作,并为众多藏家所喜爱。与面世的许多同一题材的瓷画相比,感觉这件瓷板画更凸显出一个“精”字。选材用料的精良、谋篇布局的精心、线条勾勒的精练、运笔施彩的精准、细节刻画的精确、题款书写的精到……共同构成了整件作品的精致、精美和精雅。特别值得一提的是,对郭子仪这一人物主体形象的塑造,明显有别于某些画师笔下的那位腆着将军肚、满脸痴笑状的近乎粗俗的兵痞形象。我们看到,这里的郭子仪既是英武的,又是儒雅的,更是谦卑的、恭敬的,是与故事里的人物身份相符相称的。

只可惜,刚劲规整的行楷落款里,没有作者的名款出现,并且落款开首的受赠人的名字也被人为磨掉,但侧光下磨去的字迹仍然依稀可见。——“岛山少佐仁兄大人,彼此治兵昌图纪念。大清国辽北总统张勋谨赠。”原来,这是辩帅张勋当年送给一日本军官的礼物。大概当时自恃位高权重的张总统不屑让一个景德镇画师的名字跟自己的大名一同出现在作品中。

张勋任辽北总统的时间是1906年6月到1907年6月,这件瓷板画的创作时间也只能是在这个时段里。真有点不可思议,即便是江西人,对瓷器有特殊的情感,但以当时的交通条件,千里迢迢从江西景德镇订制一件瓷板画送到辽北昌图,也只有张勋这种旧军阀特有的执拗,加上二品大员的权力才能办到。再就是,这位没有读过几天书的赳赳武夫,竟然也如此附庸风雅,而且风雅的对象还是一名日本驻屯军的军官。

此时的张勋仕途上正如日中天。这个自幼胆大任性、要强好胜的江西奉新的村娃,从军之后南征北战,参加过中法战争,作为冯子材部下的大清炮队队官,在著名的镇南关大捷中立下战功。又先后投奔张之洞、荣禄,最终投到小站练兵的袁世凯麾下,成为袁氏的身边红人。因数次奉命迎銮护驾有功,深得慈禧和清廷信任和赏识,步步高升从而跻身北洋军阀上将的行列。想必彪炳青史的郭子仪的形象,恰是张勋当时心目中无尚崇敬的精神偶像。

辽北总统任上的张勋,身负的使命是收拾日俄战争留下的残局,驻地在昌图。按推理,此时日本驻屯军少佐岛山也应该率部在此驻防。一百多年前的昌图可是个举世瞩目的地方。日俄战争从大连一路打到辽北,日本军队节节胜利,俄军步步败退。到1905年3月,日俄两军在昌图形成了相持局面,俄军退守到昌图城北,日军则屯兵城南,双方相持胶着半年之久。昌图当地百姓饱受战乱之苦,流离失所,死伤无数。到9月5日,日俄《朴茨茅斯条约》签订,以日本胜利而告终止。按《条约》规定,从1905年9月5日起,十八个月内,日俄两国的作战部队均限期撤回国内。但《条约附属协定》中,又规定了允许日本以战胜国的身份,在“南满州”保留一个师团的武装作为驻屯军。另外,日本还以“南满铁路”每十公里配备十五名士兵的条件成立了“南满铁路独立守备队”。史料显示,日俄战争结束后,实际侵驻辽北的日军从编制上分为野战部队、铁路守备队和宪兵部队三个序列,这个岛山少佐应该就是这三个序列中的一支驻守昌图部队的主官。

常理来看,堂堂的大清国二品大员张勋奴颜婢膝地与一个日本侵略军的中下级军官称兄道弟,还无耻地声称“共同治兵”,以至敬送这件代表中国传统文化的文人瓷画,简直有辱人格国体。但百年烟云消尽之后,重新打量那段历史,感觉许多标签化了的历史事件值得反复玩味,许多脸谱化了的历史人物也值得重新审视,更有许多教义化了的历史定论值得去理性推敲。日俄战争前后,正是“清末新政”以来国内进步青年和政治精英大批留学或流亡日本的高潮时期。日俄战争激战正酣之时,孙中山先生领导的同盟会总部在日本东京成立,鲁迅先生也正在仙台医专藤野先生的门下学医。“一衣带水”和“同文同种”的便利,以及当时特殊的国际国内环境,让国内有识之士向东邻日本这个历史上的学生国学习救国强国之策成为潮流。还有一个不能回避的事实是,自日俄战争结束,俄国撤军之后,日本一直在东北保持相当规模的驻军,一直到一九三一年的“九·一八事变”,整整二十三年,期间无论是大清国、北洋政府还是南京政府,都未把这种现实当成被侵略,而是作为“有约在先”的“合法友军”,才有了“共同治兵昌图”,当然更有“共同治兵”长春、沈阳以至更早的京、津、沪……

“丧权辱国”的清末朝廷,也并非都是腐败无能、投降卖国之辈。就在张勋就任辽北总统不久,他的老上司徐世昌开始了奉旨视察东三省之行,随后被任命为东三省总督,开始了大刀阔斧的“东北新政”。张勋也结束了一年的辽北总统生涯,在徐世昌帐下任行营翼长,节制东三省巡防诸军,剿除和招抚包括张作霖在内的各路匪患,维护东北全境治安。期间尤其值得称道的是,在处理“间岛问题”上,严令拘捕韩国巡警、遣回所有入境骚扰的日本宪兵和远征军,表现了晚清官员难得的坚定、果敢和寸土必争的决心和勇气。也许,是瓷画上郭子仪的形象一直在影响着他,甚至十年后那场“复辟闹剧”的上演,郭子仪身上那种“晏然效忠,有死无二,大雅君子,社稷纯臣”的理想品格,和“挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾”的英雄气概,也左右了他的价值取向和历史抉择。

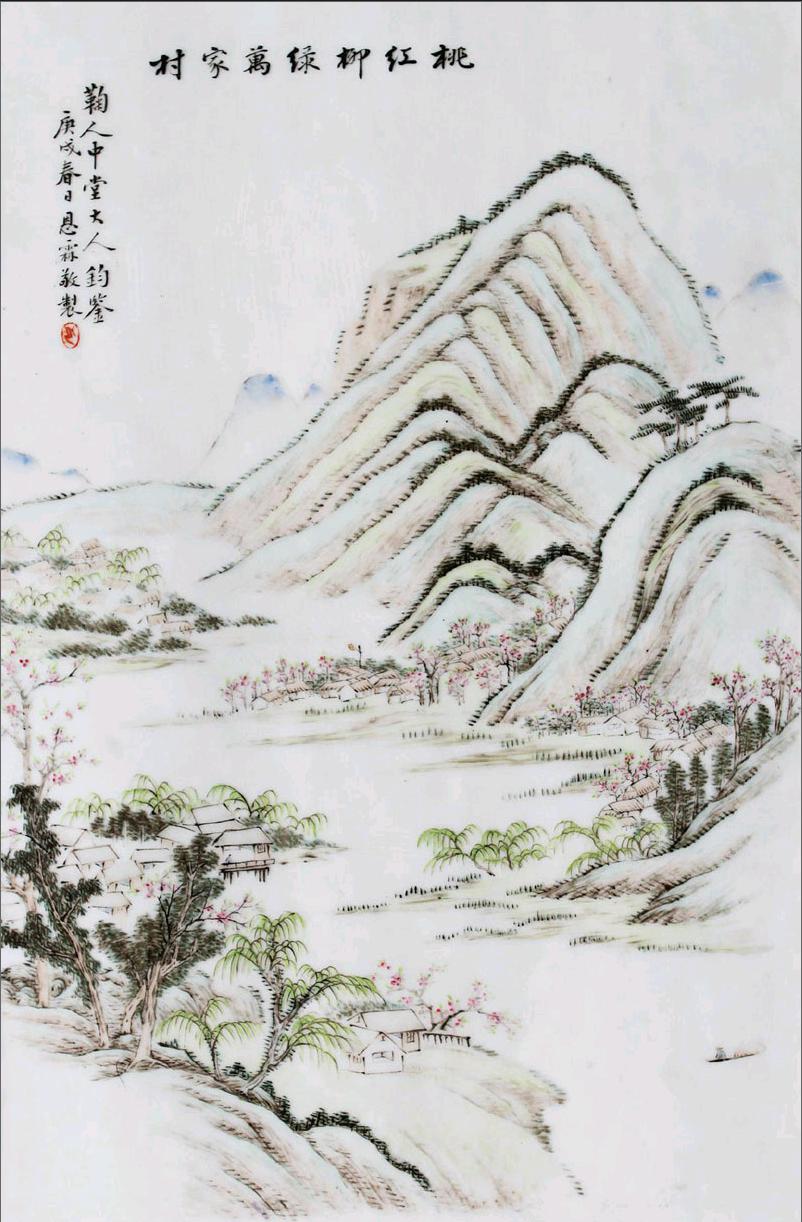

说来也巧,笔者多年前收藏的另一件颇有来头的瓷板画《桃红柳绿万家村》,绘制于张勋赠出那张瓷板画三年之后,似乎同样是用瓷画这种特殊的形式,在续写和见证着晚清那段诡谲的历史风云。受赠者“鞠人中堂大人”正是已官场失意的徐世昌,敬赠人是几个月前刚刚被朝廷革职的马兰镇总兵兼总管内务府大臣恩霖。

此时的大清国,光绪和慈禧相继病死,年幼的溥仪继位,摄政王载沣一心要替光绪报仇,欲除掉袁世凯,幸得奕、张之洞等人极力周旋,袁世凯才落了个“开缺回籍养疴”。作为袁氏核心幕僚和同党,身在东三省总督任上的徐世昌深感唇亡齿寒,为了自保,于1909年2月主动奏请开缺,改任邮传部尚书,虽仍位列中枢,但朝野上下都明白,已成降职之实。

瓷画落款“鞠人中堂大人钧鉴。庚戌春日恩霖敬制”。在此,我们看到了晚清品阶最高的人物——一品大员、宰相级的军机大臣“中堂大人”的名讳出现在了瓷画上,而落款的时间“庚戌春日”正是徐世昌被降职一年,恩霖被革职数月。说到恩霖丢官的原因,还得重提那桩被岁月尘封已久的“东陵照相案”。

1909年11月15日,慈禧太后的棺椁入葬普陀峪东陵地宫。这一精心筹备了整整一年的“孝钦显皇后梓宫永远奉安大典”还是出了纰漏。天津福升照相馆的几位摄影师化装混进了送葬队伍,跟踪拍摄了入葬过程,被当场抓获。出了这一“严重冒犯皇家尊严”的事件,严厉追责是少不了的。于是,直隶总督端方、马兰镇总兵恩霖等一大串官员被即行革职。巧的是,当时的张勋因袁世凯、徐世昌所牵连,受到了东三省新任总督锡良的排斥弹劾,“留京当差”幸得隆裕太后信任,竟当上了这次“慈禧梓宫奉安大典”的护驾诸军统领,并留守东陵,因护驾守陵有功还得到了嘉奖。

瓷画的受赠者退居闲职、韬光养晦已整整一年,敬制者革职回乡将近半载,同是天涯沦落人,相赠自在情理中。

也许是曾在广东等地为官的原因,身为满州镶红旗人的恩霖,竟然也会想到用文雅而别致的瓷板画作为礼品来赠送这位翰林出身、博学多才的中堂大人。

兴盛于同光时期的景德镇浅绛彩瓷画,到了此时,已跟大清帝国的国运一样气数将尽。国门顿开,大变革的时代要来了,政治、经济环境在变,社会价值观和审美取向在变,瓷画创作的材料、烧造工艺也在变。这幅作品已明显看出,彩料已在大量使用进口洋彩(新彩)。虽当今的瓷画收藏圈中,洋彩的作品不被看好,但审美是有时代性的,在那个西风东渐、全面崇洋的清末,洋彩的瓷画与早期的传统彩料瓷画相比,也许恰恰是一种时尚,同其他洋玩意一样,同样也会受到上层社会乃至朝廷重臣的青睐。

瓷画题句“桃红柳绿万家村”,主题当取材于李白与汪伦的故事。画面上一江宽阔平远、曲折蜿蜒;两岸杨柳依依、桃花点点;近坡老松古柳、茵茵绿草;远山层峦叠嶂,岚色绵延;山脚下房舍掩映、错落参差;江面上波平如镜、孤舟一叶……整幅山水画作给人直观的感觉就是一个“静”,出奇的静。偌大的画面中只点出了小小的两个人物,一个江心孤舟之上船头静坐,一个岸边水榭之角凭栏伫立。但岸边四处轻拂的杨柳、远处酒家飘动的旗幌以及灼灼开放的桃花,又把春天的无限生机和活力淋漓尽致地铺展开来,可称得上一件妙品。对于书画,当时的受赠者徐中堂可是个中高手,送给他老人家,想必粗俗之作、泛泛之品是入不了眼、交不了差的。

说到这幅作品的主题,借忘情山水的李白与汪伦的一段佳话引古喻今,与张勋那件借郭子仪故事抒发自己建功立业的豪情异曲同工。文人喜山水,武将爱英雄。有意思的是,不仅徐世昌与张勋这一文一武私交甚笃,唐天宝年间有“武有郭子仪,文推李太白”之称的一文一武也是刎颈之交。“一代威名迈光弼,千秋知己属青莲”,郭子仪的一生遇到了天上的女仙,又结交了人间的诗仙。

回头再来品读这幅“桃红柳绿万家村”的诗意山水,隐隐之中感觉江上船头坐着的,不是乘舟将欲行的李白,而是当时正隐居洹上、怡然垂纶的袁世凯。凭栏伫立的,也不是岸上踏歌的汪伦,而是静观其变、择机而动的徐世昌。那唯一的一面高悬的旗幌,似乎也暗示着一种别样的召唤。这件作品完成于1910年的春天,难道被革职的恩霖会成为袁徐之间的特别信使?姑妄猜之吧!几个月后,徐世昌果然又重掌中枢,上任后立即着手布局“助袁出山”。从此,袁世凯、徐世昌、张勋等人一道,冲到了中华民族改朝换代的历史大潮的风头浪尖。

反复欣赏、玩味这两件作品,感觉它们各自呈现的瓷画艺术之美好像已退居次席,令人倍加珍惜的是它们作为近代历史文物,铭记和见证了那段充满屈辱与奋争、捍卫与颠覆、忠诚与背叛的渐行渐远的历史烟云。