换头前传

2016-08-02洪鹄

洪鹄

在这个地球上最天方夜谭的手术面前,支持者相信这是人类的一个机会,反对者则认为,好比穿越大西洋的海底电缆断了,有人说拿不干胶就能把它粘好重新使用一样。

地球上最天方夜谭的手术

任晓平第一次给人做断指再植手术时,汗如雨下。院长、主任在手术室外面等他,如果成功了,这将是哈尔滨第一例。手术进行到第7个小时,任晓平接近崩溃,他觉得做不下去了,“恨不得天塌下来”,只求一切能赶紧结束。当然,他还是竭尽全力地在手术台上又站了一个多小时,最终双腿发软地走下来。手术成功了。

“那个时候,我还不到30岁。”任晓平摇摇头,那是1990年。如今,哈尔滨医科大学教授、哈医大二附院骨科副主任任晓平已经55岁了,他中等身高,依然清瘦,除了头发比以前稀薄,看起来变化不大。这说明很多时候,外表未必能细密如实地呈现一个人人生轨迹或心性状态的改变—比如,你既看不出任晓平去国留学从医17年,从肯塔基到俄亥俄再到芝加哥最终又回归哈尔滨的漂泊曲线;也很难想像这个曾因断指再植手术而崩溃失措的临床医生,如今正雄心勃勃地致力于将地球上最天方夜谭的手术—头部移植术变成现实。

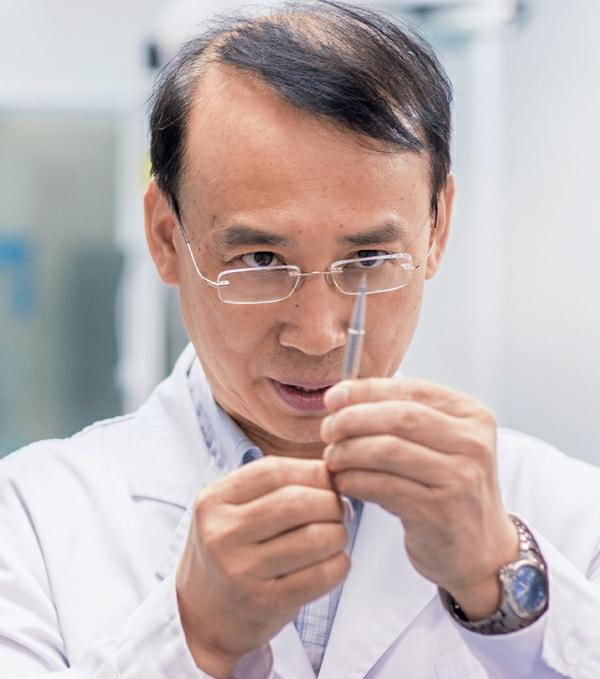

任晓平,哈尔滨医科大学教授,“异体头身重建术”(头部移植手术)的热心实践者。

6月13日,纽约时报中文网发表了名为《为瘫痪者换身体,中国医学的突破还是疯狂?》的文章。采访发生在10个月前,纽约时报记者狄雨霏(Didi Kristen Tatlow)专程来到哈尔滨,和任晓平聊了很久。稿件迟迟不发,任晓平原以为,“美国大媒体,会比较严谨,核实时间久”,结果看到标题他就火了。“我通过这次是看出来了,这个报纸,民主党背后的,它有很大的反华性质!”

尽管没有明言,但这篇报道暗示了第一例换头术将在中国发生,病人将是62岁的煤气公司工人、颈脊髓损伤患者王焕明。任晓平向《人物》记者反复强调,他从未说过这样的话,“我至今为止从未对王焕明及其家属做出过任何手术可能性的承诺。”这篇报道质疑了中国的生命伦理政策,以及一种以国家抱负为背后推动力的中国式医学野心。

在哈医大异体移植实验室,任晓平指导学生切开小鼠的胸脊

任晓平立即敲打了一封措辞严峻的信,发送到狄雨霏助理的邮箱。“尊敬的NYT负责人”,他使用了这样一个老式的开头,并向对方申明,他的一切考虑都是基于学术而与国别无关,而《纽约时报》的报道,“具有明显的误导和攻击性”。半天后他收到了对方的回复:“Didi不太清楚您为何不满,是不是有什么误会?”

只能暗自收下教训了。任晓平告诉《人物》记者,他决定不再接受外媒采访。面对争议他并不在意—事实上自从他和他的意大利合作伙伴卡纳维罗(Sergio Canavero)在一年前一起登上美国神经和骨科医师学会年会的报告台,他就准备好了长期站在风口浪尖。

两年前,都灵神经科医生卡纳维罗开始向媒体透露,他准备在人体上实施换头手术。消息引发了举世震惊,与此同时国际主流医学界却对此态度冷漠。卡纳维罗和他的计划被评价为“荒唐的、离奇的、异想天开的”,无论技术上还是伦理上都相当可疑。起码,在21世纪这第二个10年,如果说医学是片汪洋大海,“换头术”毫无疑问还是艘孤舟。2014年9月,卡纳维罗在检索论文时突然发现了一个跟自己有类似抱负的中国人—这令他欣喜若狂,当即给对方发了封邮件。

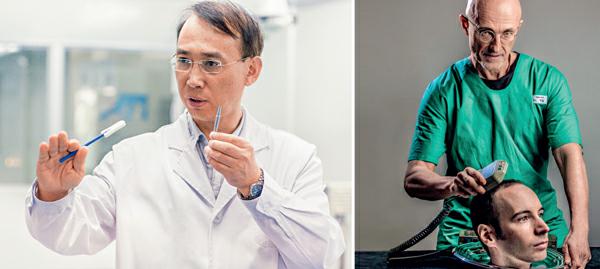

自从任晓平和他的意大利合作伙伴卡纳维罗在一年前一起登上美国神经和骨科医师学会年会的报告台,任晓平就准备好了长期站在风口浪尖

这个人就是任晓平。在卡纳维罗的建议下,他们开始“合作”。卡纳维罗每每再接受采访,都会主动提及“我了不起的中国合作者”。但大半年的时间里其实他们并未见面,交流止于“邮件、Skype、阅读对方的论文”。任晓平向记者解释,“换头”是个极其庞大的工程,真正到手术时,大概需要150名医生持续工作36小时。“换头术”的灵魂不是任何一位执刀者,而是通过思考建立模型、设计和搭建这个手术的人,类似于导演之于一部电影。

2015年6月12日,美国马里兰,卡纳维罗和任晓平一起做了关于头移植手术可行性的报告。他们展示了为这个激进手术设计的清晰流程:首先,对接受头部移植手术的病人和另一名身体的捐赠人进行降温处理(这样可以放慢细胞死亡的速度);与此同时切下他们的头,用飞快的速度处理主要头部血管(确保颅内血压稳定并防止缺血损伤);最后,切断脊髓,进入手术的最核心部分—将头颅和另一具身体之间的中枢神经连上,并使其恢复工作。

主流医学界至今认为,中枢神经一旦损伤,便不可再生。但卡纳维罗和任晓平宣称,他们的研究表明,如果能正确应用一种名为聚乙二醇的溶胶,就可以重新连接断裂的中枢神经。聚乙二醇是一种细胞融合剂,能改变细胞的生物膜结构,目前已在动物实验中被证实可促进脊髓神经生长,但暂且找不到证据支持它对人类的中枢神经是否管用。美国普渡大学麻痹研究中心主任理查德·博根斯(Richard Borgens)就曾断言:“没有任何证据表明,在头移植手术后,脊髓和大脑的连接会产生有效感觉和运动功能。”

接下来就是血管、肌肉、皮肤的缝合了,这里面的难点在于来自两个不同人体的免疫排斥反应。但任晓平表示,用一种名为fx506的免疫药物即可解决。术后病人会维持几周的昏迷,在此期间,医生们将用电极刺激病人的脊柱,不断强化新神经之间的连接。

卡纳维罗表示,如果以上各个环节都能顺利完成,病人将在一年内恢复行走能力。

这个患有先天脊髓性肌肉萎缩症的俄罗斯工程师成为了卡纳维罗的第一个志愿者

对于来到马里兰参加年会的大部分医生来说,这是一场令他们目瞪口呆的演说。纽约时报中文网的报道中引用宾夕法尼亚大学佩恩移植研究所教授亚伯拉罕·沙凯德(Abraham Shaked)的观点称,卡纳维罗和任晓平打算连接脊髓的方案如同梦呓。“我不知道他们这是疯狂还是愚蠢。到目前为止,‘中枢神经一旦切断即不可再生仍然是医学界的共识。用聚乙二醇加快中枢神经的生长?好比穿越大西洋的海底电缆断了,有人说拿不干胶就能把它粘好重新使用一样。”

“已经有很多医学案例表明中枢神经不是不可再生的,”任晓平肯定地告诉《人物》记者。他认为一些医生对前沿信息漠不关心,并向记者举例了一篇西班牙研究者发表在2005年的《神经学研究》杂志的论文,其核心便是经过某种治疗后核磁共振显示出中枢神经再生的依据。

任晓平回忆,会场上确实多是混杂着震惊的反对声,但他并没有被击倒。他把更多的挑战归结为来自伦理学上的质疑,“这是一个非常前沿、敏感的领域,很多人并不了解,在技术上他们无法驳倒我们,所以都在拿伦理问题作文章。”

其中,纽约大学医学院生命伦理学部主任阿瑟·卡普兰(Arthur Caplan)是头移植手术最大的反对党,“谈论这件事都十分荒谬”,他回复《人物》记者,他形容卡纳维罗为“一个冒牌货、一个古怪的疯子,聒噪着自我营销,永远在兜售他那套荒谬论调”。

冒险

头部移植术被医学界束之高阁已近半世纪之久。1970年,毕业于哈佛大学的美国人罗伯特·怀特(Robert J White)最早为一条狗换了个大脑。手术后的脑电图显示狗的新大脑活动正常,怀特从这个手术上得出了重要结论:大脑,是可以移植到其他身体而不产生免疫排斥的。

怀特往前走得非常快。两个月后,他成功将一只恒河猴的整个头颅切下并安到了另外一个躯体上。据说这只猴子醒来后,还咬掉了离它最近的一名医生的一根手指。猴子活了8天,但由于脊椎的神经损伤完全无法恢复,所以其头部以下始终全部瘫痪,而最后它也因为上皮组织严重的免疫排斥而死亡。卡纳维罗称怀特的实验为:人类曾经离Heaven(天堂)那么近的时刻。

Heaven(head anastomosis venture,头部吻合冒险)是卡纳维罗对他决意进行的头部移植手术的命名。任晓平并不赞同这个具有浪漫色彩的名字,“缺乏严谨性,我这里还是叫它‘异体头身重建术好了”。但任晓平视怀特为偶像,“以当时的历史条件—后来有效作用于上皮组织的免疫药物尚未问世,中枢神经损失修复一片空白,在这些限制下,怀特可以说是做了一个完美的手术。如果再往前一步,可以想像,他一定想要给人做这个手术的,当时他面对的伦理争议太大了,但因为伦理争议而不能继续往前探索,我觉得他到死都是很遗憾的。”

怀特确实耿耿于怀。1999年9月的《科学美国人》杂志上,74岁的怀特发表过一篇探讨人类头移植可能性的文章,任晓平正是被这篇文章震撼到的人之一。他还记得,怀特也曾在一个采访里表达过困惑:“如果你有来自一个人的头脑和另一个人的身体,那你到底是谁?”有意思的是,怀特本人是虔诚的天主教徒,任晓平认为“怀特可能会相信大脑是灵魂的容器吧”。

移植技术的发展是20世纪医学史里重要的一笔。首先被攻克的是脏器移植。1999年,人类第一例成功的手移植发生在美国路易斯维尔大学—其中就有任晓平的参与。手作为复合组织,有着远高于脏器的移植难度。“脏器比如肾脏,它就是单纯的脏器细胞。而复合组织里有神经、有血管,还有上皮。而上皮是人体组织中免疫原性最高的,即最容易与异体发生排斥反应,所以直到后来fx506(免疫药物)出来了,复合组织的移植,包括后来的脸移植,才成为可能。”任晓平说。

在2014年2月前,卡纳维罗都还是都灵Molinette医院的神经外科医生。他1980年代从医学院毕业就在这里工作,但由于这两年持续不断地高调发表“换头”言论,如今已被该医院除名。《卫报》去采访他,他仍然会带着记者回医院拍照,并指着走廊里那些懒得和他打招呼的前同事们告诉记者:“看啊,看看这些人对我的冷脸,我在这里已经变成了一个贱民(a pariah)。”卡纳维罗目前的公开身份显示为“都灵高级神经调节组主任”,但《人物》记者并没有在网上查找到关于这个研究机构的更多信息。

“是的,我是流着意大利的血液,但我不承认我是个意大利人,”卡纳维罗在电话里嚷嚷,“The fucked up country!”接受《人物》采访时他这样抱怨,这个国家有1600万人,有时候会被认为和你们中国很像—但是,错了,这里永远都不会像中国一样一天内建好一座房子,或者一个月修好一条铁路。他在这里孤单异常,找不到一个认同者、也找不到任何合作者。

对卡纳维罗的评价一般分为两类—一类认为他就是一个弗兰肯斯坦一样的疯子,永远想着搞个大新闻,罔顾风险,真正追逐的唯有巨大的名利。但也有人认为卡纳维罗或许是一个真正的创新者,起码他愿意尝试别人认为不可能的事。

对于外部评价,卡纳维罗很容易激动,“是啊,人们说我疯了,于是我去练习了武术,我也在精神上做好了应对任何攻击的准备。”卡纳维罗说。他承认自己有点激进,“我不轻易交朋友,而如果我发现有什么敌人,我会马上准备教训他。”

和卡纳维罗相比,任晓平显得温和冷静。连卡纳维罗都忍不住主动赞美后者的性格:“我很喜欢和晓平这样的中国人合作。”在意大利人看来,东西方两种思维方式的合作是完美的,“晓平经常跟我说,耐心,耐心。而我会回应他,是的,我们需要耐心,我知道你们中国人喜欢说一步一步来。但我们不是神,你已经55岁了,而我53岁,我们会死的。”

“卡纳维罗有的时候确实激进。”任晓平笑着评价他的搭档,语调未见起伏。某种程度上他是被对方的高调“拖”着往前走,他承认有些时候这并不让他舒服。

一次小小的不愉快发生在2015年初。任晓平在一只猴子身上做了头移植手术。他尝试连接了猴子头颅和躯体之间的血液供应,但在这个实验里他并没有试图去连接脊髓,“猴子存活了20个小时,之后我们对它实行了安乐死。” 这是一次观察实验,任晓平并不打算公开。“我只是告诉卡纳维罗我的进度,给他发了一张照片。他说他在接受英国《新科学人》杂志的采访,要把我这个照片给人家看。我说不行。但他根本不听我的,直接就给了。”

到了8月份,卡纳维罗来了一趟哈尔滨,任晓平牵头组织了一个和头移植相关的研讨会。邀请嘉宾里有一位Micheal Sarr,是美国外科协会的主任委员。“这个Dr. Sarr面对的压力很大,来不来,有过几次反复,这个我完全理解,很正常嘛。卡纳维罗就耐不住,不止一次跟我说,说我们不要再带这个人了。”任晓平边说边摇头。但他很快表示,有些不愉快也没什么,“各自保留自己的意见,你有你的想法,我有我的想法就好了。我这个人,不会和别人拆伙的。”

病人

俄罗斯工程师斯皮里多诺夫(Valery Spiridonov)今年30岁,患有先天脊髓性肌肉萎缩症。脖子以上,他和常人无异—面容清秀、思维活跃,脖子以下,他的身体每一年都在变小。“这是一种会让我的肌肉不断不断地退化的疾病,”他告诉《人物》记者,肌肉的萎缩最终会扼住他的呼吸,“我会死去。”

斯皮里诺夫最早从电视里看到卡纳维罗提出“换头”计划的新闻,做了一番小小的研究后,他感到振奋。他选择相信卡纳维罗,决定把自己交给他—这样,到了2015年4月,卡纳维罗宣布,他拥有了第一名志愿者。如果手术成立,斯皮里诺夫的新身体将来自一位“脑死亡但其他部位健康的捐献者”。

不止一位医学人士对斯皮里诺夫的选择表示担忧。美国神经外科医生协会主席亨特·巴特杰(Hunt Batjer)曾通过媒体表示,不希望任何人去接受这个手术,“因为发生的事情可能比死更难受”。

“我并不在乎那些争议。”斯皮里诺夫告诉《人物》记者。没有人了解和关心他或者说他这样的人的痛苦:死亡在一个并不遥远的未来里已经是明确的、必然的,而卡纳维罗提出了这样的设想,哪怕最终被证明只提供了安慰—都拯救了他。“我不再是一个绝望的人,我现在有期待。”如果在手术中不幸离世呢?他也接受,“对于一个认为‘没有任何情况会比现在更糟的人来说,我还可以为医学做出贡献,这也很好。”

辽宁本溪的煤气工人王焕明在6年前的一次意外中摔断了脖子,靠呼吸机维持生命。有一种自主呼吸机,要60多万,家里买不起,王焕明的妻子和女儿只能去市场买十几块钱一个的呼吸球,“捏一下他呼吸一口气,全靠捏,一下都不能停”。女儿王智算过,前三年,她们母女俩捏呼吸球捏了有7000万次,“我俩轮班,夜里就我睡几小时,再换我妈这样”。2013年,飞利浦公司向王焕明捐赠了一台自主呼吸机,虽然自主呼吸机旁依然“长年需要人看着”,但王智和母亲好歹从无止尽的呼吸球苦役中解放了。

“但我爸,头以上都是好的。”王智向《人物》记者强调,“说话,吃饭,看东西,都没问题,特别清醒。”头以下,王焕明就和死人没有两样了。王智说,爸爸是没有自杀能力,要不他早就不想拖累我们了。

王智在网上看到“换头术”的新闻里有中国医生的参与,“看了就光顾着高兴”。她马上坐火车到哈尔滨找到了任晓平。那是去年9月,因为“换头术”来找任晓平的媒体刚开始多起来,王智说,任晓平夸她“你跑得真快,比媒体都要快”。

因为这句话,王智相信她爸爸会是任医生手术的第一选择。她和斯皮里诺夫一样不畏惧其中的风险,首先她坚信,“任教授总不会把人当实验品吧?”

“我爸这种情况,属于生不如死的级别,我们都觉得没有超自然的能力救不了我爸。如果我爸能被任医生选中,我觉得最后生死也是上天安排好的,也许试了就有希望呢?”她不奢望王焕明能全部恢复,“我的心愿很简单,能让我爸恢复自主呼吸就行了,这样我们就能推他下下楼”。

但任晓平说,王智其实是找上门来的第4个志愿者家属了,他在手机里按先后顺序给他们编了号(但如何在遗体捐献源并不充足的大环境下寻找供体,目前还没有被提上议程)。他强调,“从来没承诺过会给她爸爸(王焕明)手术”。

“《纽约时报》的报道是歪曲事实的,他就想制造一种,一个中国医生,一定要选一个中国病人,急不可耐地在中国做这个手术。他就想营造这个。这个根本不属实。”

卡纳维罗告诉记者,现在全球已经有几百个患者找到他们了。当然,斯皮里诺夫是第一个,“但俄罗斯没有钱,这就是问题”。他表示莫斯科曾有医院表示愿意协助,他们或许能提供动手术的医生,但这可是个—根据卡纳维罗本人的预算—仅一台手术本身就需要7000万人民币的工程,如果加上前期研究和后期康复,则不会少于2亿。

卡纳维罗说,他曾考虑过在欧洲展开这个手术,但他认为更大的可能性还是在中国和美国。“美国有钱,中国有钱。如果晓平从中国政府那里筹到了资金,这笔钱当然应该用在一个中国病人身上。我想向中国的人们说,你们真的希望看到美国在这件事上战胜你们吗?……任何有风险的手术最开始都会存在争议,但任晓平需要的不是这些,他需要更多的钱,更多的帮助。”他声称希望通过媒体向中国高层建议:“帮助任晓平,这个未来的诺贝尔奖获得者,来完成他的手术,给中国带来像过去一样的荣耀。”

长梦

任晓平1979年考入哈医大,毕业后分在哈尔滨第一人民医院骨科。1996年,任晓平申请到前往位于美国肯塔基州的路易斯维尔大学手外科中心的留学机会,从此一待十几年,“很长时间都没考虑过回来”。

“那个时候,大家多少都有美国梦。”他回忆。当时,路易斯维尔大学正试图突破全球首例手移植手术。任晓平到达美国时,手中心的医生们正在用猪建立大动物实验模型,但屡屡失败。由于猪在接受手臂移植之后,无法控制其运动,常常骨折,而根据美国动物保护协会的要求,为避免实验猪的痛苦,它们就必须被处死。这样一来,术后免疫学药物反应、排斥反应监测等后续实验内容根本无法进行下去。

初来乍到的任晓平很快设计出了一个解决猪骨折问题的模型。他建议不将整个手前臂切除,而是只切掉桡测一部分,保留好腕关节和肘关节,这样猪的伤残率就被大大降低了。

“其实这是一个国内临床上非常常见的手术,我们又叫它‘中国皮瓣。”任晓平在微笑中回忆,他的美国新同事则对他竖起了大拇指,夸赞“中国皮瓣,中国智慧”。1999年,路易斯维尔手中心完成了世界首例手部移植手术,任晓平是团队中的一员。这位患者生存至今。

新移民任晓平带着一家人在美国逐渐扎下根来。他换了几所大学,从助理升到了副教授,生活愈发放松,闲起来在家种了一英亩菜地。“但华人其实过不了这种日子。”任晓平说,他将此归结为基因里的拼搏欲望。

在辛辛那提大学医学院,任晓平不再直接做移植,但他所做的“缺血再造功能损伤”研究仍然和移植相关。2010年之后,人类开始突破脸部移植,包括嘴鼻和头皮、耳朵及耳道,包括眼部肌肉下面非常复杂的神经连接,拥有了一张新脸的患者甚至可以自然地眨眼睛。这对任晓平是个刺激。

“手、脸都做了,下一步,很自然就是头了。”任晓平说。但美国“规矩很多,创新的东西其实不是那么随意能做,做什么实验都需要申报”。申报不了,他就在头脑里摸索。说到这里,任晓平狡黠一笑,“这么跟你说,其实回国后的一些实验,在美国时我已经在梦里做完了。”

在任晓平看来,似乎也是在某种长梦里——时代完成了翻转。他声称对于海外学界而言,2008年左右饶毅、施一公的回国“是个信号”,“他们作为最顶尖的科学家,做出了这样的选择,你肯定要想想。”他很喜欢“中国梦”的表述,“像强国、复兴、创新这些词,对海外华人确实非常有吸引力,非常感动。”2012年,任晓平接受了母校哈医大校长杨宝峰的邀请,决定回国。

《人物》记者追问,“到哈医大来做头部移植研究”是不是当时回国的条件之一,任晓平给予了否认。他愿意承认的是,这是中国梦对曾经美国梦的正式接手。

交锋

回到哈医大的任晓平,同时担任着教授、博士生导师以及哈医大二附院骨科副主任的职务。他工作勤勉,作息奇异,每天凌晨3点起床,花一个多小时处理邮件,然后去运动,6点前准时出现在骨科病房。任晓平坚信“研究不能离开临床”,远离患者会令他失去感觉。他带的硕士生和博士生加起来超过20个,医大给他配备了3间宽敞明亮的实验室—学生们被分成3组,夜以继日地在昆明小鼠身上做着实验。

《人物》记者在一天下午3点到达任晓平位于哈医大转化中心大楼里的异体移植实验室时,4名学生正在用一种精巧的宝石刀切开小鼠的胸脊,与实验台相连的显示器上闪烁着小鼠们的脑电波。经过实验的小鼠被放在一个笼子里,蹒跚驮着背上的伤口,因为中枢神经被切断而无法活动下肢。“实验组我们会给他们的脊髓上药,观察恢复情况。而这些(小鼠)是用来对比的对照组。”任晓平解释。

“做任老师的学生,没有周末,没有寒暑假。”“因为任老师永远在工作,我们当然也一样。”任晓平的学生苗青和任帅告诉记者。作为任晓平的学生,他们习惯了有媒体来到实验室。任晓平的学生—在这所学校里,这个身份是带有自豪感的。

对于任晓平在哈医大拥有的一切,卡纳维罗直言,他感到羡慕。他本人失去了临床医生的身份,一些实验如今不得不依赖和同行的合作完成。今年年初,他发布了与韩国建国大学金世允团队共同完成的实验视频,一只脖子上的脊髓(即中枢神经)在四周前被切断的小鼠,在聚乙二醇溶胶的作用下,依然拥有运动自己前肢和后肢的能力。

对于这个视频,卡纳维罗的头号反对者—纽约大学医学院的阿瑟·卡普兰依然给予了不留余地的批评。他认为这样的视频没有可信度,因为“这就是将科学进行公关炒作”,“如果你论文发在了同行评议的杂志上,我会感兴趣,但其他就都是鬼扯。”哈佛医学院生物伦理学中心的神经学家托马斯·科克伦(Thomas Cochrane)也认为卡纳维罗过早披露的做法不够正规。“令人反感是有原因的。”他说,“在尚未得到认可前先引发骚动,这分散了大家的注意力,使得人们忽视那些被一致认为基础坚实的研究。”

在北京大学医学人文研究院王一方教授看来,更大的伦理问题,在于“换头术”之后换头者和供体的认同问题。“他究竟是原来的他,还是成为了一个全新的另外一个人?他与他的家人朋友能否认同这个身份?如果他还具备生殖功能,那么生殖细胞来源于供者躯体,孩子的父亲或者母亲究竟是谁?”

任晓平对此的回复是:“关于下一代,生物医学上早已有了现成的模式。像不孕不育症,异质人工授精等,血缘上孩子也不完全属于父母,但法理上仍然是父母的后代。”“有人说头部移植后人难道有两套DNA,他可能不知道,脏器移植的人早就是两套DNA了,如果他换了一个人的心、另一个人的肾,那DNA能有三套。”任晓平强调,这些都不是新的伦理学难题了,“没有一个在现代医学上会构成新挑战”。

“事实上我们在路易斯维尔做手移植的时候,也面临过伦理争议。”任晓平说。当时的争议点主要在于免疫药物的服用。接受移植手术的患者,急性排斥反应期可能一周内就出现了,但慢性排斥反应却很有可能是长期的,所以患者必须终身服用免疫药物。而终身服用免疫药物,则有引发肿瘤的风险。

任晓平记得,为此,国际异体复合组织移植学会1997年还专门开了一个研讨会。“哈佛有些教授当时反对得很凶,认为实验不成熟,要进实验室继续完善,不应该用在人身上。”有人还提出,只缺一只手,患者生命不受威胁,而你做了手移植,患者的生命风险反而增加了。

后来的脸移植则可想而知地引发了更多伦理讨论。“患者醒来照镜子,我都不是我了,自我认知啊这些,这个在当时伦理争议也很大。”任晓平说,手移植时,出现过一名法国病患“无法与异体(新手)相处的情况,心理上排斥”,最后不得不再次截肢。

据中山大学医学哲学教授潘大伟介绍,截肢患者术后经常出现“幻肢痛”,而头移植者将面对颈部以下全部来自别人的身体—他的大脑接受起这件事来必然会更加严峻。伦理问题不止于此,西安交通大学医学院教授王明旭认为,“如果头移植手术成功,那么人的完整性将会遭到破坏。”头移植之后的“人”到底属于大脑还是躯体?生命得到延续的,到底是那个大脑的提供者还是躯体的提供者?这个新的人是谁?他的灵与肉是否统一?以及,即便这个新的人自身愿意,他周围的亲属—其他当事人将如何面对他的存续?

对于伦理学,任晓平整体上抱着敬而远之的态度,“书我也翻过一两本,但我理解的伦理,就是没有任何东西高于生命伦理。”

另一些医生则认为,在“换头术”这件事上,如今根本没到谈伦理的地步。“换头术能成立,是建立在任晓平们坚称中枢神经可再生的基础上。而医学界的共识至今都是,中枢神经是不可再生的。”唐铠,来自中国最好的神经外科—北京天坛医院的副主任医师告诉《人物》记者。而另一名上海华山医院的医生在接受采访后要求隐去名字:“这件事就是个笑话,我就不希望我的名字和任晓平出现在同一篇文章里。问问任晓平,如果他所谓的中枢神经再生能成立,为什么不先把高位截瘫病人治好,而要舍近求远地去‘换头呢?”

任晓平对此的回应是打了个比方:“高位截瘫的病人—无论是车祸、摔伤还是什么,造成他损伤的力可能是2400牛顿,而我用宝石刀切开脊髓的受力只有10牛顿。前者,脊髓会被损伤成豆腐渣,后者,我们尽最大可能精确、整齐地切开它。所以高位截瘫病人的中枢神经损伤情况不好与头部移植里的相提并论。”

中山大学医学院博士生导师吴武田向《人物》记者表示,在近年的不少动物实验中,确已有一些方法可以促进中枢神经再生。但他不认同任晓平关于“受力不同导致中枢神经修复难易程度不同”的看法,“在动物实验中,用重力砸还是用刀片轻轻切造成的脊髓损伤最终导致的截瘫表现是一样的。”他不认为当前的神经科学水平已发展到可以“换头”的程度,“对于完全性脊髓损伤,无论动物还是人,我至今没有看到过彻底恢复功能的报道。”

但任晓平和卡纳维罗反复强调—聚乙二醇溶胶在小鼠身上发生了明显的作用。“很多临床医生,眼界太窄,不看论文,现在学科是越分越细了,很多前沿尖端领域,这些医生也接触不到。”任晓平向记者展示了今年7月号的美国《外科》(Surgery)杂志,刊登了他和卡纳维罗的一组论文。任晓平介绍说,这是外科界美誉度比较高的杂志—尽管它的影响因子不算高(3.309)。而医学界几本公认的权威杂志,《临床肿瘤》去年的影响因子高达115,《新英格兰》则有55.8。任晓平的解释是,“这是一本比较小众的专业杂志嘛。”

对于同行的批评和讽刺,任晓平其实并不放在心上。某种程度上,能制造风浪的人无不具备这样一种能力:只看得见自己的目标而听不见周围的风声,随时可出入于无我之境。从回国第二年开始,任晓平每年都悉心准备材料,申报973。973是“国家重点基础研究发展计划”的简称,旨在“解决国家战略需求中的重大科学问题,以及对人类认识世界将起到重要作用的科学前沿问题”,拥有高额的国家经费支持。

任晓平的申报还未成功。任晓平估计,做这台手术需要花费4亿。他觉得4亿并不多,对于这样一个对人类有重大突破的课题,“40亿也应该把它解决下来。”

“做这样的事,最重要的就是审时度势。”任晓平强调,“不合时宜的,你想也是白想。”对于他来说,重要的是“上下进退中我都要给自己创造好一个空间”。“人家不让你做时,你不要硬碰硬,我也没那么大力气。但当然我还是希望,希望让他们了解到,你让我做这件事,这对人类来说是一个机会。”