某煤矿坚硬顶板巷旁充填沿空留巷工程实践

2016-08-01李晓勇

李晓勇

(山西汾西矿业集团贺西煤矿)

某煤矿坚硬顶板巷旁充填沿空留巷工程实践

李晓勇

(山西汾西矿业集团贺西煤矿)

摘要在充分考虑某煤矿8213工作面坚硬顶板实际情况的基础上,配制了充填材料进行巷旁充填,并对其在现场使用情况进行了分析。现场矿压观测结果表明:充填体能够较好地接顶,其强度满足巷旁支护要求,对留巷侧顶底板移近变形具有较好的适应性,有效限制了围岩变形,留巷效果良好,断面收缩小,可满足沿空留巷的技术要求。

关键词坚硬顶板充填材料巷旁充填沿空留巷

1工作面概况

某煤矿8213工作面位于7-2#煤层盘区,地面标高1 221.2~1 232.5 m,工作面标高980~1 016 m,工作面由5213巷与2213巷圈成,北部为实体煤;南部为321皮、321轨、521回等3条盘区巷,东部为设计2211巷,西部紧邻F2断层。煤层可采指数为100%,赋存较稳定,总厚0.8~1.42,平均厚1.11 m,煤层结构单一,煤层倾角坡度较大,倾角5°~20°,平均9.5°,与3#煤层的层间距为32~36 m,与11#煤层的层间距约60 m。

2巷内及巷旁支护参数

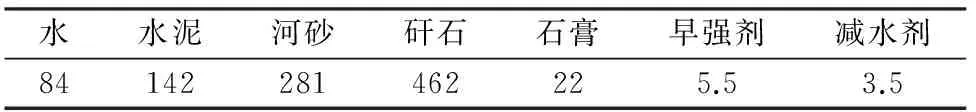

本研究充填材料组分含量见表1[1-6]。

表1 充填材料各组分含量 kg/t

巷旁充填体形成初期,基本顶岩层处于稳定状态,充填体与巷内支护共同承载,维护直接顶,防止直接顶与基本顶之间产生离层,并切落采空区侧直接顶板,该阶段巷旁充填体主要作用对象为直接顶。充填体的相关承载强度参数计算结果见表2。由表2可知:采用宽为1.5 m的巷旁充填体即可满足巷旁支护阻力的要求[7]。

表2 充填体后期承载强度计算结果

3巷旁充填沿空留巷围岩变形规律

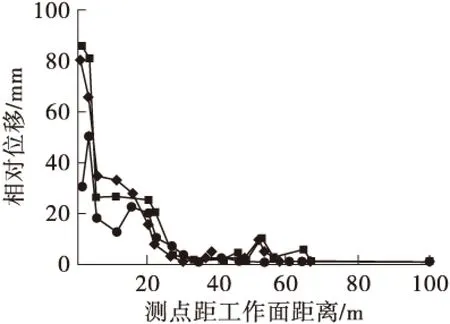

3.1巷道围岩表面位移规律3.1.1工作面前方巷道表面位移

工作面前方巷道实体煤侧顶底板、充填体侧顶底板和两帮移近量与移近速率的关系如图1、图2所示。由图1、图2可知:①测站距工作面50 m以外时,巷道围岩基本未受到采动的影响,保持在掘进影响稳定后的应力平衡状态;②在工作面前方25~50 m,巷道开始受到采动影响,表面位移开始增大但位移量不大,生产帮侧顶底板移近量最大仅10 mm;③进入工作面前方25 m范围之后,巷道开始受到采动超前支承压力的剧烈影响,顶底板及两帮移近量均快速增加,该阶段围岩相对移近量占总移近量的88%以上;④生产帮侧顶底板移近量明显大于非生产帮侧,生产帮侧顶底板移近量最大达91 mm,而非生产帮侧顶底板位移量仅为84 mm,两帮移近量最大为53 mm,小于顶底板移近量。由此可见,锚杆(索)支护对围岩变形起到了很好的控制作用,围岩总体变形量较小,保证了后期留巷围岩的完整性和稳定性。

图1 巷道围岩相对移近量与测站距工作面距离的关系

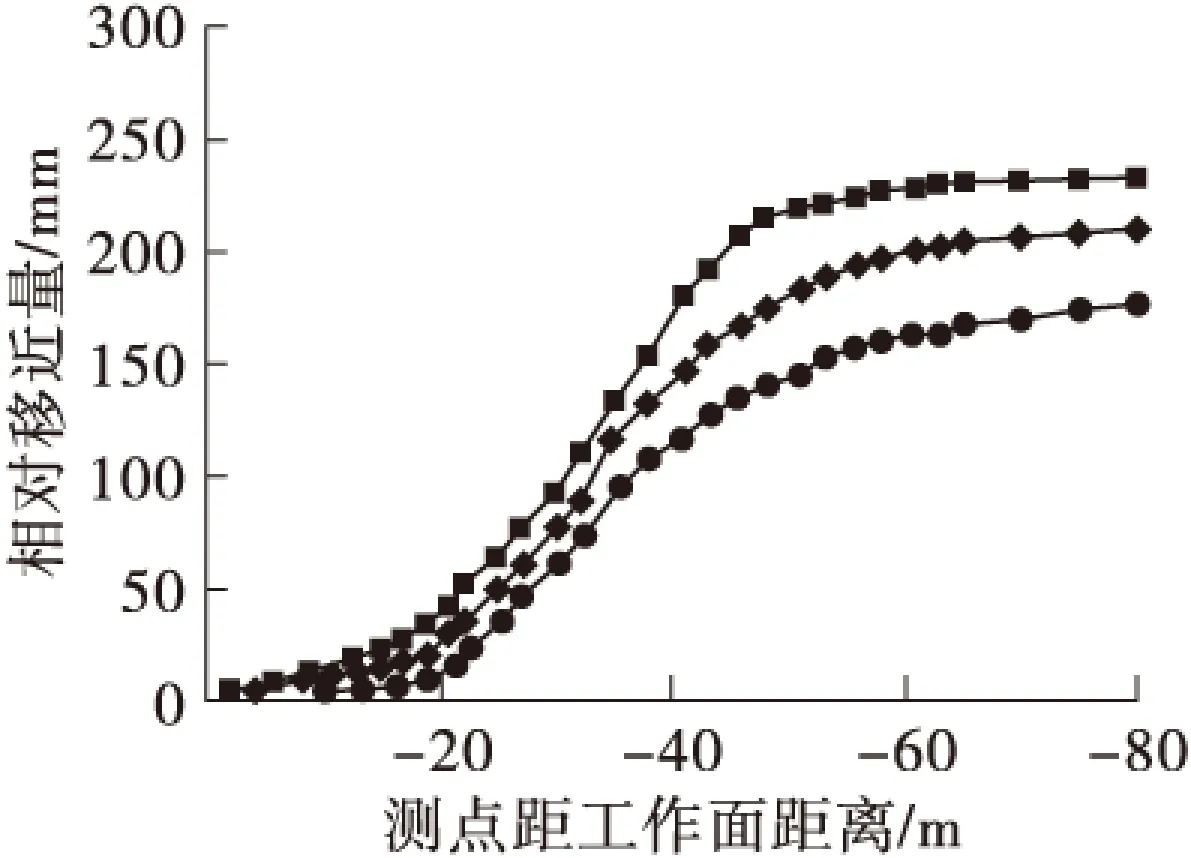

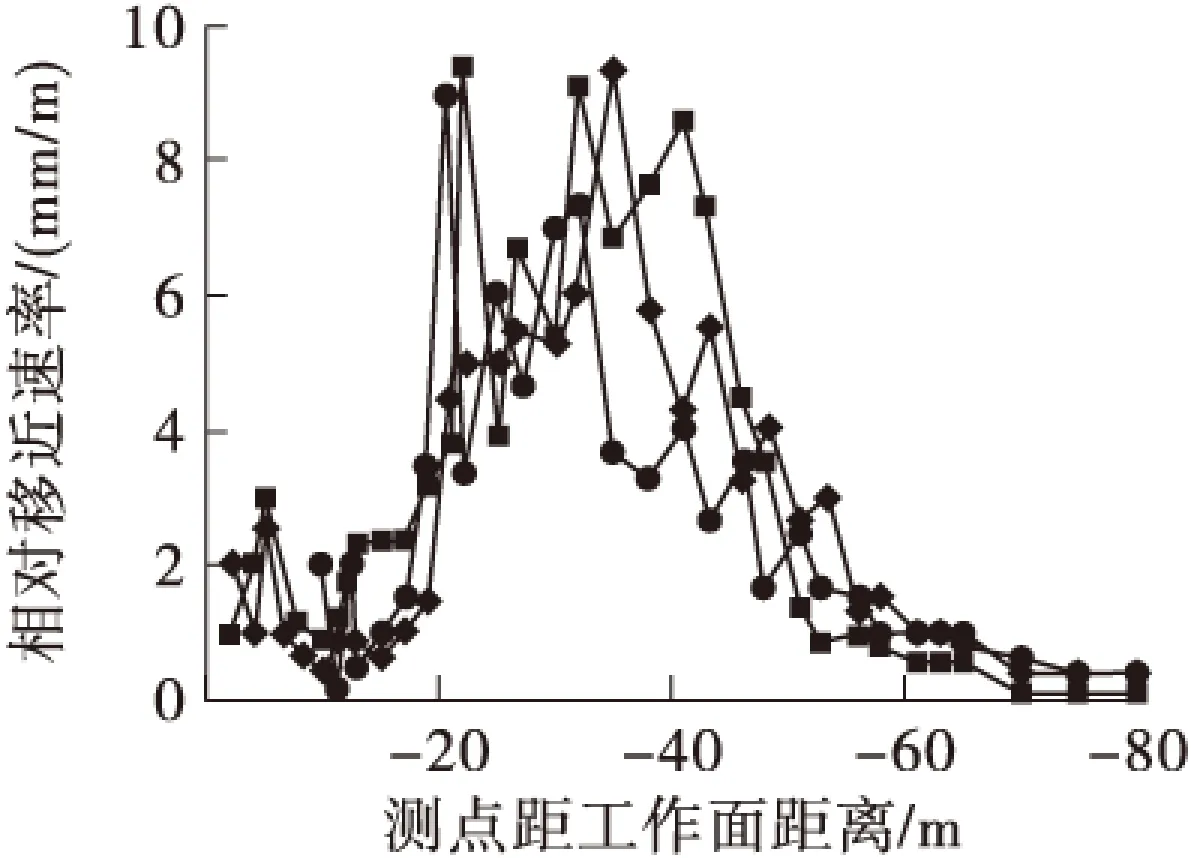

3.1.2工作面后方巷道表面位移

工作面推过后继续对巷道表面位移进行观测,结果如图3、图4所示。由图3、图4可知,工作面后方巷道围岩表面位移变化明显呈4个阶段:①第1阶段,距工作面0~-7 m,该范围紧靠工作面端头,断面较大,而且巷旁充填体刚形成,未能及时有效地提供巷旁支护阻力,仅靠巷内单体液压支柱支撑,巷道顶底板移近量较大,由于巷道未形成,该段缺乏两帮相对移近量监测数据;②第2阶段,距工作面-7~-15 m,充填体已构筑完成,接顶良好,早期强度高,增阻速度快,有效控制了直接顶板的早期变形,且巷道处于工作面端头弧形三角板下方,基本顶结构相对稳定,使得该范围内巷内表面位移增幅较小,变化较缓和;③第3阶段,距工作面-15~-56 m,由于弧形三角顶板不断弯曲、下沉、破断,致使该范围内不论顶底板移近量还是两帮移近量增幅均较大,工作面每推进1 m,充填体侧顶板最大移近量达9 mm,由于顶板自重及充填体提供的切顶阻力作用,一定高度的顶板依次被切落,因此,巷道表面位移移近速度呈现波动性;④第4阶段,距工作面-56 m 以外,随着基本顶在采空区触矸、压实,基本顶运动已趋稳定,该阶段巷道围岩位移也逐渐趋于稳定,巷道围岩移近速度均达到留巷阶段的最小值,工作面推进1 m巷道围岩表面位移量均在1 mm以下。

图2 巷道围岩移近速度与测站距工作面距离的关系

图3 巷道围岩相对移近量与测站距工作面距离的关系

由图2、图3可进一步分析得出:①0~-56 m,充填体侧顶底板移近量最大为233 mm,实体煤侧仅210 mm,相对充填体侧较小;②前期充填体侧顶底板移近速度大于实体煤侧,而后期则相反,是由于前期基本顶的运动以旋转运动为主,致使充填体侧顶底板移近速度大于实体煤侧,后期基本顶运动以沉降运动为主,加之煤体的刚度较充填体小,使得后期实体煤侧顶底板移近速度较充填体侧大,但最后充填体侧和实体煤侧的移近速度趋于一致,表明充填体对巷道围岩整体变形有良好的适应性。

图4 工作面后方巷道围岩移近速率与

3.2充填体应力分布规律

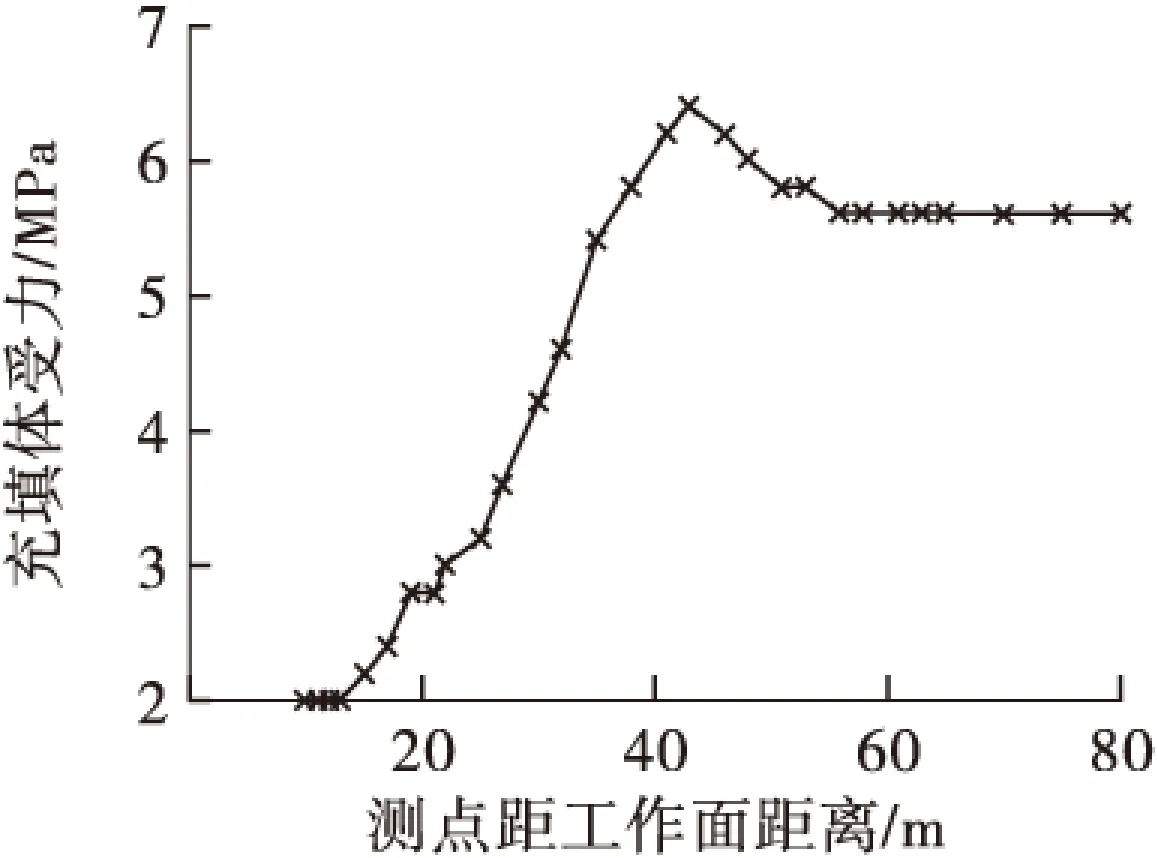

采用钻孔应力计测量充填体内部应力,初始值固定为2 MPa,测点布设于充填体拆模之后的位置,因此在工作面后方10 m范围内,无监测数据。巷旁充填体内部的应力分布与工作面推进的关系如图5所示。由图5可知:随着工作面的推进,充填体内部应力逐渐增加,当测站距工作面-43 m时,充填体内部应力达到最大,为6.4 MPa,然后随着基本顶岩层在采空区触矸、形成稳定的结构,充填体内部应力开始回落,最后稳定于5.6 MPa。

图5 巷旁充填体应力分布与测站距工作面距离的关系

4结语

以某煤矿巷旁充填沿空留巷为工程背景,配制了巷旁充填材料,并将其应用于工程实践,结果表明,充填体可有效接顶,其强度满足巷旁支护要求,可有效限制围岩变形。

参考文献

[1]华心祝,马俊枫,许庭教.锚杆支护巷道巷旁锚索加强支护沿空留巷围岩控制机理研究及应用[J].岩石力学与工程学报,2005(12):90-98.

[2]谭云亮,何孔翔,马植胜,等.坚硬顶板冒落的离层遥测预报系统研究[J].岩石力学与工程学报,2006(8):178-186.

[3]华心祝.我国沿空留巷支护技术发展现状及改进建议[J].煤炭科学技术,2006(12):56-64.

[4]马立强,张东升,王红胜,等.厚煤层巷内预置充填带无煤柱开采技术[J].岩石力学与工程学报,2010(4):145-152.

[5]康红普,牛多龙,张镇,等.深部沿空留巷围岩变形特征与支护技术[J].岩石力学与工程学报,2010(10):89-97.

[6]张国锋,何满潮,俞学平,等.白皎矿保护层沿空切顶成巷无煤柱开采技术研究[J].采矿与安全工程学报,2011(4):178-182.

[7]唐建新,胡海,涂兴东,等.普通混凝土巷旁充填沿空留巷试验[J].煤炭学报,2010(9):156-164.

(收稿日期2016-04-15)

李晓勇(1977—),男,助理工程师,033300 山西省柳林县。