南唐时期的南京城市景观

2016-07-31姚亦锋

姚亦锋

南唐时期的南京城市景观

姚亦锋

南唐(937—975年)是南京城市建设历史上一个重要的时期,六朝衰落之后城市再次繁华复兴。南唐修建的城墙把秦淮河的居民区包入城市内,军事防御的“城”与商贸经济的“市”结合,进而为后来的明朝城郭奠定了格局基础;后主李煜的诗词给南京历史留下意蕴无穷的文化气质。

城市变迁;金陵城;李煜;南唐

1 南京古城建设的历史背景

六朝(229-589 年)江南割据,在南京建都城持续约有300年。隋灭陈朝(589年)以后统一中国。隋文帝杨坚认为南京位于长江南岸,其周围山川地貌还会蕴育诞生新霸主,割据江南,与北方朝廷分庭抗礼。六朝延续三百年就是教训。于是下诏:“建建康城邑并平荡耕垦,于石头城置蒋州”。在很短一年时间里,建康主城及周围东府、丹阳诸卫城都遭平毁,城市中的宫殿、园林、官署、民宅等其他建筑全部拆毁,六朝时期的建康、秣陵、同夏、江乘、丹阳、湖熟诸县被废除,原有的居民大量被逼迁出城,只保留建康军防城堡石头城用作“蒋州”治所。隋朝时期蒋州管辖有三县:溧水、江宁、当涂。

建康城市衰落萧条之后,唐朝诗人刘禹锡面对石头城遗址感叹:“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回;淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。”诗中描述了一系列山岗围绕着历史古城,山川依旧,但是昔日繁华的六朝都城消逝了,仅仅石头城遗址依稀还在,临近城墙的河水潮涨潮落,秦淮河的流水依旧拍岸,日夜向东流。

隋朝初期,南京周边发生多次起义反隋,多者聚众数万,少者亦数千人。蒋州(隋朝的南京称呼)动荡不安,有记录:李棱等据钟山聚众造反,震撼州县,其后隋王朝派越国公、行军总督杨素率重兵镇压,又新置溧水县加以控制。

这一时期的南京地区的政治地位处于朝廷刻意压制、贬低和城市自身寻求发展、强大的矛盾状态之中;加之隋、唐两代中国地方政治体制由郡县制向州县制过渡,体制多变,唐末的藩镇割据、农民起义,又使南京多次易手,而致政区更迭频繁,名称变化复杂。

自隋开皇九年(589年)灭平陈朝,至唐末天复二年(902年),前后300余年。在此期间,隋、唐两代蓄意降低南京政区建制,高不过为州、郡,低只置为一县。但是,由于六朝时所奠定的经济、文化等方面的基础,隋、唐两代南京地区经济仍在不断发展,不失为东南地区的经济、文化重心之一;军事上由于地理形势重要,仍为南北之要冲,有举足轻重的作用。

图1 五代十国时期南唐图

2 南唐时期都城选址

唐末五代,中原再次动乱,大将徐温割据定都南京,史称“南唐”(937年—975年),都城名“金陵”。南唐都城始建于杨吴天佑十一年(914 年),建造坚固宏伟的都城城垣,依托江南地区的经济繁荣,物产丰富,文化发达的基础,割据持续61年,至北宋开宝八年(975年)南唐亡。

南唐是南京城建史上再次兴旺时期。六朝时期秦淮河为城市外围商贸和军事防御河流,而南唐金陵城把秦淮河下游两岸的繁华商业区和人烟稠密的居民区悉数纳入都城内,先后五次扩建、加固加高城垣。南唐金陵与六朝建康相比,突破了六朝建康以“君”为本单一的都城功能,正式体现了“筑城以卫君,造郭以卫民”的规划思想。“城”与“市”结合,标志着南唐金陵社会经济发展到相当的水平。城市规模宏大,建筑繁华不减六朝。

据《首都志》引《客座赘语》:“前依聚宝山(今雨花台),后枕鸡笼山,东望钟山,西带石头城。四顾山峦,无不攒簇。中间最为方幅。”舍去己荒芜的六朝宫城地区,以现代洪武路、内桥一带作为城市规划格局中心建设都城,同时保护直接创造财富的臣民生命财产。在护城河与城垣之间,还增筑了一道高五尺左右称之为羊马城或卧羊城的围墙。战时不仅城外居民可撤进城内,连带牛马羊等牲畜也可赶到羊马城内受到保护。从而形成政治、军事、经济相结合的统一体。城市人口包括驻军约有四十万人。

图2 南唐城市与自然环境布局示意图

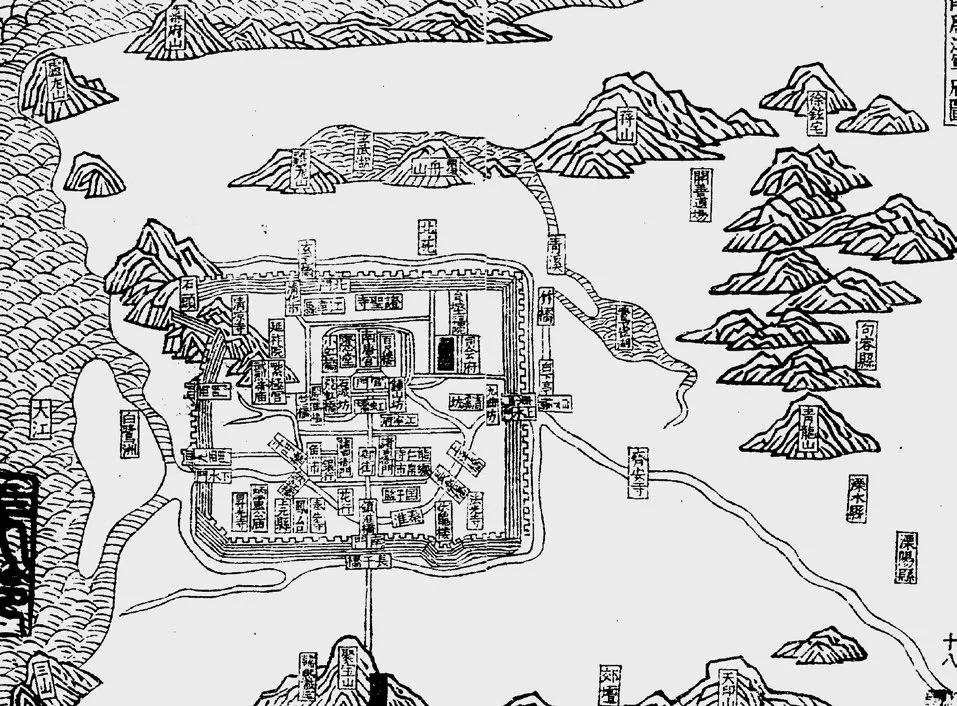

3 南唐“金陵”城格局

南唐金陵城的建设摆脱了六朝建康都城的旧框架,都城南移。据《景定建康志》载:金陵城“夹淮带江,以尽地利,城西隅据石头岗阜之脊,其接长干山势,又有伏龟楼在城上”。都城为二重环套形制,城呈方形。

南唐金陵城沿用至宋代、元代,直到明初才有改变,故明人记述《金陵古今图考》能较准确地反映由南唐金陵城至明代应天府城之间的变化。明代城门被一直沿用至清末,民国初年,聚宝门更名为中华门,三山门更名为水西门,石城门更名为汉西门(或称旱西门),这三个地名保留至今。清代地方志提到:“《白下琐言》城内有三估衣廊,……今为北门桥之南估衣廊尚仍旧名。”北门桥在今珠江路与估衣廊的交界处。清代地方志记载,大中桥南唐是在东门外,而大中桥地名至今没有改变。

据此可知,南唐金陵城东至今大中桥西侧,南至今中华门,西至今水西门、汉西门一线,北至今珠江路南侧、五台山麓,并以乌龙潭为护城河之一段。在此范围之内的南唐金陵城正位于秦淮河下游平原之中,四周是山峦。如城北的鸡笼山,城东北的钟山,城南的雨花台,以及城西北的清凉山,后人形容之为“四顾山峦,无不攒簇”。

图3 南唐时期“金陵”城市布局与自然地理环境然环境布局示意图

图4 南唐时期“金陵”城市与自然景观鸟瞰示意

南唐金陵城的特点是将重要的战略制高点置于城外。这种形势对于金陵城的军事防守非常不利,北宋军队进攻南唐时,百道攻城,南唐军队几乎无险可据,最终李煜携群臣出降。南唐的这种城防布局受到后代批评。明朝立国后,改变了南唐金陵城防战布局,筑内城垣之后,又建外城郭,改守城为守郭,将金陵周围制高点全部包人外郭之内,这使城市的防御能力大为增强。

南唐时,石头城位于都城之外。《景定建康志》府城图中亦清楚地标明乌龙潭在城外,与护城河相连,而成为护城河之一段,而石头城则在乌龙潭的西北方。

南唐江宁府城周长二十五里四十四步,以当时所用的宋尺约算,折合今尺度为14.02公里,与实测地图量算的长度相吻合。都城共有八门,其中陆门五座,水门三座。城垣上端阔二丈五尺,约折今7.75米。南唐时期的都城、宫城基本为同一轴线,大体是北极阁与雨花台的连线。

南唐都城的西、南两面,以外秦淮为护城河;东面则另开城濠,连通孙吴所凿的东渠青溪;北面护城河,过今太平桥、浮桥、通贤桥、北门桥,向西顺干河沿,沿五台山北麓,连乌龙潭,西出汇同外秦淮河入长江。

据明《肇域志》载:“南京城墙高坚甲于海内,自通济门起至三山门止一段尤为屹立,聚宝门左右皆巨石垒砌至顶,高数丈,吾行天下,未见坚厚若此者”。并引南宋陆游《老学庵笔记》言:“建康城李景所作,其高三丈”。明朝城墙自通济门东至定淮门,以西至集庆门、清凉门,实际上都是在南唐城墙基础山修建的。1991年,开凿集庆路与凤台路道口时,城垣凿断处的横面中央部发现不少南唐以前的古城砖,有些是较有规则的堆砌在里面。城砖比明代城砖尺寸小,烧制质量参差不一,尺寸也不尽一致。

南唐的御街在六朝古御街之西侧,从宫城正门前虹桥向南至镇淮桥,即今内桥向南中华路一条街。南唐时御街两侧开御沟,御街路面铺砖。御街两侧是南唐时官衙集中的地方。御街南端,镇淮桥东北侧,今信府苑、军师巷一带,滨临秦淮,设有国子监。里巷亦俗称为国子监巷,相传至今。

由宫城过西虹桥向北折,即为南唐时通向城北的主要干道,即沿今日的木料市、大香炉、明瓦廊,然后在陆家巷一带西折又北拐,由丰富路经糖坊桥、估衣廊,而达北门。城北门当时称玄武门,门外有护城河及北门桥。今日的北门桥即是旧桥故址。

南唐的宫城呈方形。厅堂改称殿,宫城内有兴祥等殿。建筑共2400间,周围一千五百步,约折合今2332.5米。中主李璟于保大二年(944年)正月于宫中建成了百尺楼、绮霞阁,召群臣参观。后来北周入侵南唐江北的淮南领土,李璟常登百尺楼以观动静。城周4里265步,合今天3.84公里。有东、西、南三门,无北门。南唐宫门前临今内桥,东抵东虹桥,西达西虹桥,北尽小虹桥。宫墙周围有护龙河,东引青溪,西取运渎,南出宫门,过中虹桥(今称内桥)就是御街,即今中华路,南唐官署分列于御街的两侧。宫城内有兴祥等殿,中主、后主时续建有百尺棣、绮霞阁、清晖殿、澄心堂。在苑中凿池叠石,建有小金山、瑶光殿、柔仪殿、红罗亭、饮香亭等建筑。李后主于苑中凿池,宽广有一顷地。池心叠石像、三神山,号称小蓬莱。后主常于鲜花中作亭,幂以红罗、押以玳牙,雕镂华丽,而极窄小,仅容两人,每与小周后酣饮其间。又在柔仪殿中设玉太古、容华鼎,金凤口罂诸器,皆以金玉为之,璀璨夺目,贮周后于其中。众臣都赞叹其美,独萧俨说:“恨楼下无井”。李璟问其故,答曰:以此不及景阳楼。借陈朝后主亡国之事谏李璟。

李璟还在北苑创修清晖殿。李后主又于南唐宫之左,清晖殿后建澄心堂,为李后主藏书撰述之所,凡机要密划多出其间。直至北宋兵围金陵城,分兵署旨,皆出于澄心堂。澄心堂所用的“澄心堂纸”为后世所珍。

在宫城的东北角,南唐还依靠城墙建设高台,人称“望月台”,下临护城河。20世纪30年代金陵大学教授朱偰经实地考察,确定宫城北界:“今卢妃巷北口,近户部街处,犹有歹桥一道,半没淤泥中,一沟自西而东,可五六丈,遗迹犹存;然芜草丛生,沟亦垂垂干矣,以地望考之,南向正对内桥,土人称‘虹桥’,盖正南唐北护龙河之遗址也。此桥风景一无足取,然由此可推得南唐宫城北界。”根据这段考证,则南唐宫城北界是在今洪武路和户部街交界处。

杨吴及南唐时期的金陵城防是城墙与城濠相结合的格局。当时对金陵水道系统进行了大规模改造,利用自然河流并辅之以人工河道,连接起完整的护城河系统。明代营建应天府城时,也采用这样的格局。

南唐宫城中,还有一些佛寺建筑。李璟及后主李煜时尤为酷好浮屠,群臣附和,唯恐居后。至李后主时,宫中所造佛寺达十余处。宫中寺院有奉先寺、报恩院、抱慈院、栖贤寺、木饼寺、净院、尼院。都是为宫人出家而设,共有僧尼八十多人,南唐时常称佛寺为“官寺”。

4 “金陵”宫城布局结构

南唐宫城位于现在南京市新街口以南,洪武路、张府园一带,宫城中轴线即是今之中华路,亦是当时作为全城规划中轴线。现在内桥即是宫城南门口御道。这条轴线偏西于六朝时期御道,南唐官署分列于御道两侧。宫城前面的东西大街是南唐时主要街道,向东即为今白下路,沿今建邺路向西,即为贯通南唐都城的东西两城门,与御道形成丁字形主干道骨架。由龙光门,今水西门向东,即今日的升洲路,亦是南唐时的古街道。南唐时,江宁县衙就在城西路北,与宫城相距不远。这一路网布局,自东晋起即已出现,所不同的是随着宫城南移,南北轴线自内桥起到今中华门,全长仅1.81公里左右。南唐时御街两侧开御沟,杂植槐柳,御街路面铺砖。

杨吴及南唐时期对金陵城水道系统的建设与六朝时期有所不同。六朝建康侧重于开凿南北向水道,以便向宫城输送物资。而南唐宫城南移,靠近工商中心,故无需专门开凿向宫城输送物资的水道。其时,在城内主要是建设环卫宫城的河道,故称为护龙河。南唐护龙河利用了青溪故道的一段,为其东段,又利用运渎一段为其西段,又连接青溪、运渎为护龙河南段。民国时期朱偰教授考订南唐宫城北界,护龙河仍有迹可考。

1985年南京市张府园建筑工地出土长达十五米南唐宫城遗址,考古专家根据该地理位置及其形制,认定这是建于南唐宫城西护龙河段河道上的石构遗存,为南京城内首次发现与南唐宫城有关的遗迹。遗憾这些重要的遗址很快被挖掘,并且盖上普通的居住楼房。

杨吴及南唐时期基本奠定了今南京市城区的水道布局,秦淮河主干道被包入城内,金陵城南部形成三条大致平行的河道格局,即现在所称的中秦淮、内秦淮与外秦淮。

南唐时期的城北地区,还利用自然山水地形规划建立一些宫廷园林。园林沿用六朝旧名,称北苑,因在南唐宫后,又称后苑。李煜诗词多有对于这些园林以及其中寻欢活动的描述。

从唐代开始,长江逐渐西移,石头城的军事战略地位已大为下降,杨吴时期,徐温在石头城地建兴教寺,南唐改为清凉广慧寺。此地是南唐宫廷的避暑场所,至今仍有较多南唐遗迹。南宋诗人陆游游览清凉广慧寺时,曾亲眼见到李煜“撮襟书”。后代也因清凉广慧寺名,称其山为清凉山。

南唐金陵大体采用唐代都城布局,宫城坐北朝南,出宫城正门是一条南北走向的御街,即今内桥至中华门之间的中华路,是都城主轴线。南唐御街所经之处地势低挂,杨吴扩建金陵时,借鉴六朝建康都城经验,也在御街旁开沟,以免御街积水。

从南唐时期开始,内秦淮河畔成为金陵的文教中心之一,南唐滨临秦淮河开设国子监。其后,宋、元、明、清时期,此地都是学风浓郁的文化场地。明代始,此地已有夫子庙之称。

普通居住区散布在全城,而以城南居多,从六朝起延续至南唐仍为御道以西为一般市民居住区,从事商业手工业的人口较多;城东部有府第分布。据宋乾道《府志》,宋代旧城内共分20坊。

南唐官吏住宅分布在金陵城各处,后代可考者有:宋齐丘宅,在城东南隅国于监巷,即今夫子庙地区;韩熙载宅,在城南戚家山,也就是今雨花台地;徐铉、徐锴兄弟宅,在城东北摄山,即今栖霞山;皇甫晖将军宅,在今朝天宫附近的大王府巷。皇甫继勋宅,在今大油坊巷。

五代十国时期金陵已经成为中国南部的巨大商业重心。商业布局除保留传统的大市、小市以外,沿秦淮河两岸临街设置商肆,与手工业作坊相结合形成行业街市,打破传统的封闭型商市格局。由于再次成为东南地区的政治中心,人口增长,金陵产生了强大的消费需求,这刺激了其本地商业贸易的发展。南唐时期,金陵城内多有一些专为居民日常生活服务的市集,多集中在城南地区。宋代的《庆元建康续志》载:“鸡行街,自昔为繁富之地,南唐放进士榜于此。”可见其地是当时南唐的闹市。这里有银行与花行,银行是集中打制金陵传统手工业金银制品之地,花行则是专门制作装饰用花的地方。这些坊的集中涌现,继而成为商贾云集的闹市。这些地名仍然保留至今。

5 南唐以后的城市布局影响

公元975年北宋军队在安徽采石矶长江沿岸登陆,围困金陵半年以后破城。南唐后主李煜出宫城投降。李煜被逼押前往汴梁,面对美丽的金陵城以及曾经拥有的繁华生活,无可奈何,不禁感叹:“最是仓皇辞庙日,教坊犹奏离别歌,垂泪对宫娥。”后主李煜被囚禁在汴梁两年后,客死埋葬于洛阳郊区北山。

图5 南唐在石头山建“石头清凉禅寺”,山因此称清凉山

南唐后主李煜是中国历史上著名的诗人,他流传千年的伤感词句:“春花秋月何时了,往事知多少?……问君能有几多愁?恰是一江春水向东流”,就是北移汴梁囚禁时候,深深怀念昔日金陵的美丽山水风景时作的。后主李煜的诗歌历程给予南京历史留下意蕴无穷的文化气质。

南唐的陵墓区在都城之南,今江宁县祖堂山西南麓,有烈祖李昪的钦陵和中主李憬的顺陵。

宋朝时期,国家政治中心再次转移北方中原,北宋予以金陵城基本完整保留,南唐宫城在北宋为江宁府署,南宋初高宗曾以府治改建为行宫,三次驻跸。南宋建炎四年(公元1130年)金兵入侵焚掠江宁府,金兵退败时烧毁行宫及全城建筑,故今南京城中南唐遗迹并不多见。

南宋将领文天祥抵抗蒙古军队被俘,经过南京留有悲愤诗句:“满地芦花和我老,旧家燕子傍谁飞;而今别却江南路,化作啼鹃带血归。” 从元代开始,南京城市再次萧条冷落,南唐宫城荒废成为城市居民菜园,可是南唐时的府城垣依旧保存。

明初扩建应天府城,其城中部与南部分实际上因袭宋元以来旧城格局,即南唐金陵城格局。城市经济中心以及人口最为集中的地区实际上仍是依旧南唐金陵城的范围。南唐宫城向南的中轴线,即正门的御街中华路,在明朝以及中华民国一千余年来,其功能格局几乎没有改变。现代中华路依旧是南京城市南部最重要的交通路线和景观轴线。

[1]谭其骧,等, 简明中国历史地图集[M].北京:地图出版社,1991.

[2]朱偰.金陵古迹图考[M].北平:商务印书馆,1936.

[3]贺业锯.中国古代城市建设史[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,1990.

[4]邹劲风.南唐历史与文化[M].成都:四川大学出版社,2000.

[5]王能伟,等.南京旧影[M].北京:人民美术出版社,1998.

[6]杨国庆.南京明代城墙[M].南京:南京出版社,2002.

[7]蒋赞初.南京史话[M].南京:江苏人民出版社,1984.

[8]苏则民.南京城市规划史稿[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[9]吴庆洲.中国古城选址与建设的历史经验与借鉴[J].城市规划,2000,(9).

[10](唐)许嵩.建康实录[M].北京:中华书局,1986.

责任编辑:蒋亚林

The Southern Tang Dynasty (937–975) is an important period in the history of Nanjing’s urban construction. After the decline of the Six Dynasties, the city was flouring and rejuvenating again. The residential areas along Qinhuai River were incorporated into the city with the city wall built by the Southern Tang Dynasty. The“city” for military defense is combined with the “town” for trade and economics, which laid a foundation for the later city of the Ming Dynasty. The poems of Li Yu, the king of the Southern Tang Dynasty,left endless culture in the history of Nanjing.

urban change ; Jinling City ; Li Yu ; the Southern Tang Dynasty

K9

A

1674-4144(2016)-02-73(5)

姚亦锋,南京师范大学地理学院教授,德国RWTH Aachen大学城市历史研究访问学者。