大遗址保护与洛阳城市总体规划

2016-07-31苏原

苏 原

大遗址保护与洛阳城市总体规划

苏 原

通过洛阳城市空间研究和规划回顾,梳理“洛阳模式”实施历程,探索新的发展时期大遗址保护与城市发展互惠共赢的新方法、新思路。强调城市总体规划引领作用,创建由外而内、内外互动的保护模式,破解大遗址保护与城市发展难题,达到保护与发展的共赢。

大遗址;洛阳模式;总规;互动;共赢

引言

新中国成立伊始,国务院把洛阳确定为重点建设城市。“一五”期间的156个重点建设项目,有7项落户洛阳。为保护城市历史文化资源不被破坏,同时满足工业建设的需要,洛阳市政府在一期总规中大胆提出了“远离老城建新城”的规划思路,避开大遗址和老城,将工业区安排在涧河以西,而没有采取当时流行的以老城为中心摊大饼式的规划模式,引起普遍关注和好评,被国内业界誉为“洛阳模式”,并载入我国规划教科书。

“洛阳模式”是多年来洛阳大遗址保护与城市发展的基础理念,伴随着时代的脚步,与时俱进,不断发展延伸。四期洛阳城市总体规划即是一次大遗址保护方法的创新实践。

1 综述

1.1 解读大遗址

大遗址是二十世纪九十年代初从遗址保护与管理工作角度提出的重要概念。

大遗址即大型古文化遗址包括古代都城遗址、宫殿、陵墓和墓葬群、宗教遗址等众多类型,伴随着极其珍贵和丰富的文物埋藏,是我国文明发展的珍贵物证,是中华文明对世界文明与进步产生过巨大影响的历史见证。大遗址具有遗存丰富、历史信息含量大、不可再生、不可替代的价值和地位(图1)。

图1 世界文化遗产——洛阳龙门石窟

1.2 保护形势严峻

2007年7月在 “中国大遗址保护研讨会”上,有学者对我国大遗址保护状况表示担忧,指出大遗址保护面临的问题主要体现在政策性破坏,如:无序和过度开发与城市化进程中的蚕食,现代城市叠压的破坏,“政绩工程”对大遗址环境的影响和干扰等。2008年10月,国家文物局单霁翔局长在“大遗址保护高峰论坛”上指出,大遗址占地宽阔,隐蔽性较强,随着城镇化的发展和土地的使用,大遗址保护和城乡发展之间的矛盾日益显现。

大遗址用地作为城市特殊资源用地,即是城市历史遗址文化载体,又承载着城市社会经济活动,在一定程度上较一般城市用地更为错综复杂。其中以古代都城遗址和墓葬遗址占地面积大、与城市空间矛盾最为突出。

1.3 保护理念变化

相对于其他历史文化遗产形式,大遗址保护一直处于被动地位。

大遗址最早只是作为文物保护单位概念出现,主要保护措施是划定保护范围,通过文物法进行保护管理。1982年后,历史文化名城保护概念出现,大遗址成为历史文化名城保护规划研究的重要内容。

“十一五”,国家文物局将100处重要大遗址列入大遗址保护总体规划。2014年,财政部、国家文物局发布《大遗址保护“十二五”专项规划》提出:国家将构建“六片、四线、一圈”为重点、150处大遗址为支撑的大遗址保护新格局。夏二里头遗址、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城、汉长安城等14处遗址被纳入专项规划范围。

目前,大遗址保护已作为城市总体规划的重要组成部分。区域视角的整体发展理念与多规协同,将成为系统研究大遗址保护的重要方向。

2 洛阳历史文化价值特色研究

2.1 文化特征:都城遗址文化

洛阳是我国首批24个历史文化名城之一,著名古都,华夏文明的起源,河洛文化发祥地,被誉为地下文物的宝库、天然的历史博物馆。洛阳历史文化丰富而多样,其中以五大都城遗址最具特色和代表性。

洛阳位于黄河中下游之交的伊洛盆地,是古代中国的重要腹地。封建社会中期以前,洛阳长期为全国的政治、文化中心,从而决定了洛阳历史文化在中国文化发展史上高精尊崇、影响深远的突出地位和重要作用。

都城历史的连续性是洛阳历史文化的主要特征。举世罕见的都城遗址队列,遗存丰富,文化内涵深厚,见证了洛阳都城历史与都城地位,是中国社会发展史、古代文明史、城市建设史的缩影,其价值无可估量,是中华民族乃至全人类的宝贵财富,在洛阳名城特色中当推首位。

相关研究指出,洛阳和西安是我国古代王朝都城的集中所在地域,是我国以大遗址为代表的重大历史遗产集中分布的城市,是我国大遗址保护的重中之重。

大遗址是凸显洛阳历史文化名城价值特色的重要载体,是未来洛阳转型特色发展的重要抓手。

2.2 大遗址价值:五都贯洛,举世无双

洛阳大遗址主要分为古代都城、陵墓群和石窟三类。

2.2.1 古代都城遗址

夏代都城(二里头遗址),是我国迄今发现最早的王国都城遗址,夏文化的标志,也使得洛阳成为华夏文明摇篮的象征。

商代都城西亳遗址(尸乡沟遗址),是迄今考古发现的我国商代早期城址中年代最早、规模最大、保存最好的都城遗址。

汉魏都城(北魏洛阳城遗址),东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等朝代都城所在地。曾是我国政治、经济、文化的中心,人口曾经达到近80万,是当时世界最大城市。

东周王城遗址,作为“天子”之都,在列国都城中享有最高的规格,是世界上有史以来第一座经过详细规划的城市。

隋唐洛阳城遗址,是隋、唐两代都城遗址,总面积约47平方公里。跨洛河南北布局,是世界上规模最大的古代都城之一,它的轴线建筑,堪称世界历史上最恢宏的建筑群(图2)。

2.2.2 墓葬遗址

邙山陵墓群遗址,地跨洛阳市区、孟津县和偃师市,占地面积约756平方公里,从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏,一直到五代的后唐,共有6代24位帝王长眠于此,是我国最大的陵墓群遗址。

洛阳大遗址具有数量多、占地大、历史价值和学术地位高、保存较完整的特点。

图2 隋唐洛阳城遗址复原示意图

3 相生相伴:大遗址保护与城市发展

3.1 遗址规模宏大,空间交错

洛阳曾为13朝古都,以建都早、建都朝代多、建都时间长,在中国历史和城市建设史上占有重要地位。在洛河沿岸不足30公里范围内,呈队列分布的二里头遗址、偃师商城遗址、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城以及邙山陵墓群等六大遗址,世属罕见,是洛阳“千年帝都享誉国内外”的真实写照。

洛阳大遗址与城市发展相生相伴。大遗址群在市区和紧临的偃师、孟津相对集中分布,整个大遗址保护范围约300多平方公里,其中市区行政界线内约100平方公里,占市区行政范围的五分之一。

洛阳大遗址和城市空间相互交错穿插分布,呈现出叠加关系、与城市空间比邻、在建成区外围、成队排列等特征。城市空间发展方向选择和遗址空间避让的矛盾不可避免。

3.2 城市转型,空间受阻

2004年“中部崛起”概念提出,河南省出台重点培育以郑州为核心、洛阳为副中心的中原城市群发展战略。在工业增长和土地扩张两大动力推动下,洛阳得到快速发展,自然地理环境和大遗址成为洛阳城市空间增长的刚性约束。

洛阳地下大面积的国家级遗址群,大都埋藏在地下2米左右、不超过10米的范围内,任何地面建设都可能影响甚至破坏地下文物。洛阳地铁建设一直保持谨慎态度,只能采取避开文物层的建设方案,以保证地下文物安全。洛阳为大遗址保护付出的还决不仅此而已。

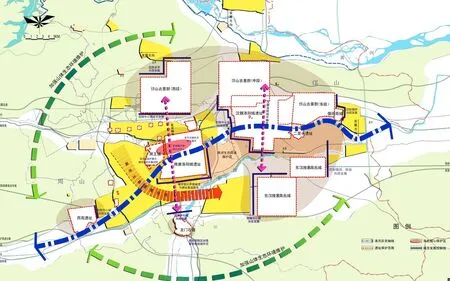

洛北建成区与周王城遗址、隋唐城遗址宫城区重叠范围约13平方公里,城市建设压占遗址区且持续高密度发展,给遗址保护和集中展示造成困难;洛南新区北侧是约22平方公里的隋唐城里坊区遗址,被城市建设围合,金元故城历史街区范围持续萎缩;城市东、北、南三个方向外围密集分布着多处历史遗产,对城市空间发展造成重重障碍(图4)。

图3 洛阳大遗址分布图

图4 洛阳城市空间拓展分析图

遗址的分隔增加了城市功能组织的难度,建设分散,城市与遗址空间高度重叠,使洛阳陷入城市空间拓展受阻、遗址被城市包围的两难境地。

四期洛阳城市总体规划面临的主要任务,就是要重新确定洛阳未来转型发展的动力,改变原有发展模式,达到环境保护、历史文化保护、经济增长的共赢,破解大遗址保护与城市发展难题。

3.3 解析:空间规律

3.3.1 梳理:形成演变

洛阳城始建于商代,自我国第一个王朝——夏朝开始,即为洛阳城市历史的起点。建都史长达1500多年。显要的山川形势和优越的自然条件以及天下之中的地理位置是洛阳成为古都的地理基础。城址历经四次转移,五座都城遗址均在洛河沿岸。

洛阳城空间变迁经历大致归纳为:沿河游移、相对停滞和快速拓展几个阶段。

据考古,夏、商、周、汉魏、隋唐、金元等古都城遗址,历史上集中分布在以洛河为轴、东西狭长的河谷平原之中,呈现出此消彼长的松散演变特点。

宋朝以后随着国家政治军事中心的南迁北移,洛阳渐渐退出历史舞台,沦为地方城市,洛阳城发展进入相对停滞期;到金元古城,规模基本就是现在的老城范围,大约两个平方公里左右;明清古城基本上延用这个格局;20世纪初,军阀吴佩孚在金元故城西侧修造兵营,即后来的“西工”,洛阳城自然蔓延生长;解放初,建成区面积达4.5平方公里。

随着“一五”期间涧西工业区的建设,洛阳城市在洛河以北、邙山以南,东西向呈带状延伸。20世纪末21世纪初,洛阳完成了“南拓北跨”跨洛河向南发展的大规模空间拓展。

2006年,洛阳城市人口已发展到170万人,建成区170平方公里,洛阳跻身于大城市的行列。

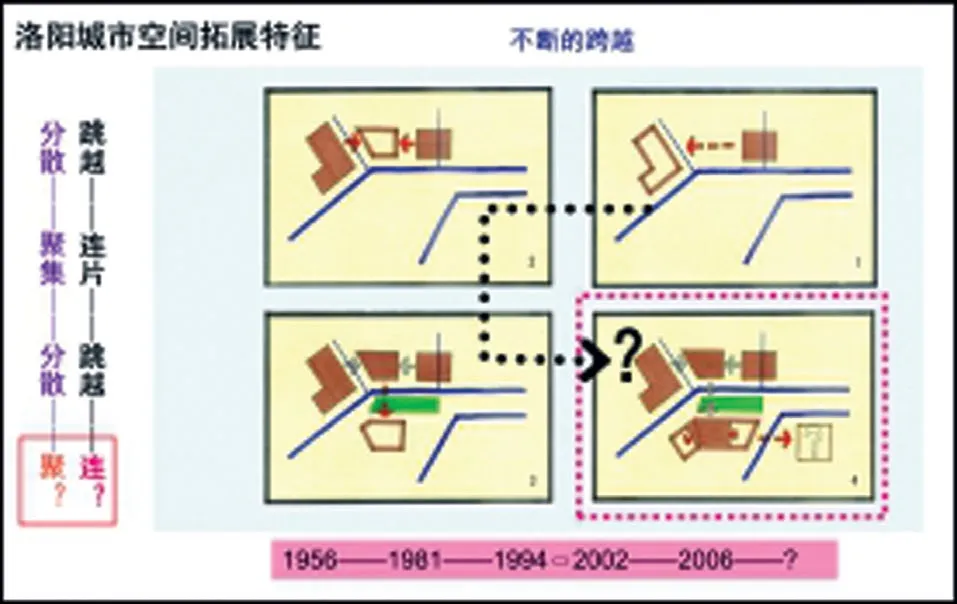

3.3.2 研究:空间拓展特征

跳跃式发展是洛阳城市空间发展的重要特征。避让大遗址,铁路、河流的自然分割是导致上述情况的主要诱因(图5)。

(1)跨越涧河

向涧河以西选址建设工业区,以满足“一五”工业所需的发展空间,解决了当时最迫切的建设需求,形成相对合理的城市空间结构基础。远离老城建新区,暂时保护了周王城遗址。

规划将西工定为城市中心区,为周王城遗址和隋唐城保护埋下难以克服的隐患。20世纪80年代以前,西工中心区形成很慢,城市实际上的商业中心长期在涧西,直到20世纪90年代末,国企衰退,商业中心又转移到西工。城市建设的相对分散造成了洛北多中心的城市结构,城市中心的漂移,导致城市空间聚集度低,中心规模偏小。

图5 洛阳城市空间拓展特征分析图

随着城市空间的迅速蔓延,大遗址空间面临被逐步蚕食的威胁。多处遗址的陆续发掘,使城市空间被遗址包围的态势愈发严峻。

(2)跨越洛河

洛北遇到陇海铁路和洛河的瓶颈,及周边大遗址的包围,城市继续东西延伸受阻,向南跨洛河发展,进行再次的空间跨越,成为洛阳无奈的选择。

跨洛河发展,疏解了洛北隋唐城宫城区的建设压力,为城市找到了一定规模的新发展空间,避让了隋唐城里坊区遗址空间,但仍未解除遗址永续保护的困境。

(3)跨越伊河

伊南片区与洛南片区隔河相望,位于伊河的东岸。远离城市中心,是否跨河发展尚待抉择。

规划从长计议洛阳的城市发展,从长远来看,伊河南是未来城市空间拓展的一个重要方向,不仅有利于释放洛北中心的建设强度,缓解遗址保护压力,还可以支持洛南商务功能的发育。发展伊南是重塑洛北、提升洛南的重要战略措施。

洛阳城市空间自“洛阳模式”奠定了基础格局,呈现出跳跃发展、避让遗址空间进行城市建设的特点,保护大遗址成为贯穿城市发展的主题。洛北中心不断漂移,形成多中心格局。多次跨越导致城市分散程度增加。对大遗址的保护也只是解一时之渴。

3.4 摸索:保护方法

3.4.1 “洛阳模式”实施历程

“一期总规”至今还让大家津津乐道的主要原因是诞生了“洛阳模式”。“洛阳模式”的核心思想就是“远离旧城建新城”,主要内容有三点:一是处理好了旧城与新城的关系;二是生产和生活明确分区,中间是200米的隔离带;三是巧妙利用地形,进行城市功能布局。一期总规把建设重点放在涧西工业区,有效保护了周王城遗址。但同时规划设置西工中心,为隋唐城遗址的保护埋下了隐患。

20世纪80年代初编制二期总规,正值改革开放之初的恢复重建期,洛阳以务实的思路进行谨慎谋划,坚持一期总规思路,提出对周王城、隋唐城遗址和金元古城,以绿地形式予以保护。但是西工中心功能的继续强化,使得大遗址保护危机四伏。

20世纪90年代初,国家进入改革开放后的大发展时期,洛阳三期总规开始编制。提出跨洛河向南发展,主动提出避让洛南里坊区遗址,但还仅仅是从城市总体布局角度处理保护与发展的关系,只是消极的空间避让,城市整体空间结构没有进行根本的调整,城市中心还是洛北一个、洛南一个,洛北的中心功能没有做结构性的转移。大遗址夹在两个高度开发的城市片区中间,面临被吞噬的威胁,城市中心区用地与隋唐城洛北区遗址范围高度叠加,遗址保护的压力没有得到有效缓解。

纵观洛阳的城市发展与遗址保护,仅在空间上进行避让或是通过绿地系统和城市设计方法进行局部的保护,不仅遗址保护的问题得不到根本的解决,城市未来的发展空间也缺乏保障。

4 规划对策:总规引领,互动共赢

4.1 新思考、新认识——新“洛阳模式”

笔者认为,转变以往单纯问题导向的常规工作思路,更新理念,探索在遗产保护前提下城市可持续发展的新模式,是未来洛阳发展的核心思路和城市转型发展的切入点,应转变认识问题的角度,寻找破解遗址保护和城市发展难题的方法,提出多种解决方案和规划对策。

四期总规通过加强纵向的对城市历史的研究,以及对古代都城的选址、历史演变过程、空间发展等全面梳理和分析,把握城市的空间发展脉络,诊断洛阳城市空间的矛盾及问题根源,从而制定城市发展目标和城市空间对策。发展、延伸大遗址保护理念,全方位贯彻保护思路,探寻新阶段保护的新方法——新“洛阳模式”。

4.2 总体思路

把握历史遗产保护和工业城市转型两个洛阳未来发展的关键问题,将历史遗产的保护与妥善利用作为洛阳转型发展的重要抓手。

四期总规立足区域发展视角,在总规战略层面,从城市定位、空间布局、发展战略的高度,研究大遗址的保护,达到城市发展与历史文化遗产保护的双赢。探索城市总体规划主导作用下、多样化的保护方法。

4.3 重点内容

4.3.1 融入区域,转型发展

积极响应中部崛起战略,中原城镇群战略,大遗址整体保护战略等,转变单纯工业发展模式,立足自身历史资源优势,增强区域综合职能,促进旅游和文化产业发展,建设区域中心城市(图6)。

图6 产业空间重组示意图

重点从产业类型和空间布局提出城市工业调整的思路,按照区域统筹价值链和环境管制进行产业空间重组,实现产业的转型和升级。建立以中心城为核心的产业空间网络,对于中心城为遗址保护最集中的地区,强调其集成能力和对产业的控制能力,形成产业核心圈,主要发展第三产业和高科技产业以及先进制造业,保留加工制造业的高端环节,把有污染和低附加值的低端加工制造业转移到外围和中心城的周边区域。

4.3.2 拓展视野,整体保护

扩大规划区范围,涵盖全部大遗址空间,提出城镇空间的整体结构、职能分工以及建设指引,规划强调各片尽量集中建设,功能相对综合,强化片区间、区域通道及各方向的快速联系道路,同时对自然保护区、风景名胜区以及遗址保护区界定范围,提出保护和控制要求。立足大遗址保护,划定城市空间增长边界。明确大遗址保护范围,作为禁止建设区。

4.3.3 突破“围、阻”,永续保护、持续生长

4.3.3.1 空间整体发展

以空间演进、社会空间、土地利用视角进行城市空间拓展研究,重点对保护和城市发展的关系、片区间的互动发展以及对大遗址保护的影响、产业空间布局、城市发展方向等问题做出判断,提出洛阳城市空间整体发展对策。

南北互动、集约优化发展,整体构建城市空间,洛北城区拼贴特征明显,重新整合;洛南新区进行功能充实;伊南地区是释放城市空间增长需求、缓解大遗址保护压力的战略空间,需及早进行引导控制。

4.3.3.2 明确城市发展方向

明确洛阳城市发展的出口,进行建设引导,解决城市空间的发展需求。解除大遗址被城市包围困境。

规划确定伊河南、孟津北为未来城市的发展方向,洛河、伊河两河之间为大遗址和生态廊道保护控制区,使城市的发展通道和遗址保护的空间各得其所。形成城市发展、遗址保护、生态环境相互交融,可保护、可持续生长、互惠共生的城市空间格局。

图7 洛阳大遗址群与城市空间关系图

4.3.3.3 城市中心功能转移

采用影子地价分析方法得出,洛北城区地价峰值与遗址峰值重叠,保护与发展的冲突将日益加剧。

跨越洛南发展不能从根本上解除保护的压力,关键是要让遗址以及周边的地价升值速度变慢。规划提出调整城市中心功能,转移并弱化西工中心功能,培育洛南市级行政中心和涧西市级商贸次中心,疏解西工中心功能为以历史文化和旅游服务为主的城市次中心,降低洛北大遗址空间上的城市建设强度,缓解遗址保护压力。为开辟隋唐城宫城展示区创造条件。

4.3.3.4 搭建新的城市空间结构

围绕遗址群搭建开放的洛阳未来城市发展框架。积极探索遗址展示方法,将遗址保护与城市生态廊道、绿地系统、公共空间建设相结合,建立符合洛阳山水条件、城市空间拓展与遗址保护良性互动的空间结构。

规划线状、枝状绿地形成自然沿展的绿化网络,城市空间环绕遗址绿心带状生长,多条纵向通道贯穿其间,将绿色向城市片区渗透。构建“山环+城市+绿心”的城市整体生态格局,形成大遗址和城市相互交融、和谐健康的整体空间格局(图7)。

图8 洛阳市城市总体规划——中心城区用地规划图

图9 洛阳隋唐城遗址公园

5 结语

5.1 相生相守,持之以恒

大遗址已经成为洛阳城市不可分割的重要组成部分,大遗址的保护决非一朝一夕之事。

尽管洛阳历经不同发展时期和多版城市总规,但历史保护的理念始终如一,“洛阳模式”的发展延伸和执着坚守,是保护洛阳大遗址,传承历史文化、城市可持续发展的基本支点。

5.2 互动共赢,主动保护

四期洛阳总规,强调保护与发展共赢,以城市总规引领的主动保护思路,突破就保护谈保护、相对封闭的思维模式,从保护之外看保护,形成由外而内、内外互动的保护模式,实现大遗址永续保护的目标。

立足大遗址保护,促进城市空间的优化重组。内部提升和向外有序疏散结合,重点疏解城市中心地区产业容量。

调整城市功能和布局结构,削减大遗址保护区及周边的开发需求,提供城市未来的发展新增空间,以达到开源节流的目的(图8)。

统筹大遗址整体的文化价值,实施整体保护,结合自然山水环境建设遗址公园,释放大遗址对城市的生态效益。建立可保护、可持续发展、和谐共荣的城市空间构架(图9)。

洛阳四期总规所提倡的新“洛阳模式”在保护理念、保护和发展的关系以及大遗址保护规划的方法上的探索,对我国历史文化名城的规划研究,具有积极的借鉴意义。

(说明:本文来源于洛阳市城市总体规划项目,规划图纸资料来源于该项目,图9来自百度百科)

[1] 黄红涛,徐冰,乔俊军. 七大古都迁移印迹 [J] 地图,2009,(3):68-75.

[2] 黄晓帆. 历史拨动城市脉搏:大遗址保护的遐思 [J].地图,2009,(11):26-35.

[3]王学荣.“中国大遗址保护研讨会”纪要[J].考古,2008,(1):38-45.

[4] 左弦.从西安到洛阳,当历史不仅是往事 [J].地图,2009,(11):36-43.

[5] 单霁翔.关于大型古代城市遗址整体保护的思考 [J].考古,2006,(5):388-398.

[6] 陆建松.中国大遗址保护的现状、问题及政策思考 [J].复旦学报(社会科学版),2005,(6):120-126.

[7] 曲凌雁,宋韬.大遗址保护的困境与出路 [J]. 复旦学报(社会科学版),2007,(5) :114-119.

责任编辑:于向凤

This article through the Luoyang city space research and planning review, combing the "Luoyang mode" implementation process, explore the new development period, the big site protection and urban development and win-win new method, new ideas. To emphasize the leading role of the city master plan, create the protection mode of the outside and inside and outside of the city, and solve the problem of the protection of the great ruins and the development of the city, to achieve the win-win situation of the protection and development.

large sites ; Luoyang mode ; the protection plan ; the rules ; interaction

TU-981

A

1674-4144(2016)-02-66(7)

苏原,中国城市规划设计研究院历史文化名城规划所教授级高级城市规划师。