黔东南一次大暴雨过程雷达回波特征分析

2016-07-31余代辉安海全李路长

余代辉,杨 帆,安海全,李路长

(贵州省黔东南自治州气象局,贵州 凯里 556000)

黔东南一次大暴雨过程雷达回波特征分析

余代辉,杨 帆,安海全,李路长

(贵州省黔东南自治州气象局,贵州 凯里 556000)

利用常规气象资料、地面区域自动站降水资料及雷达资料对2015年6月17—18日黔东南暴雨过程进行了分析。结果表明:①热带降水型回波连续、依次经过同一地区的“列车效应”为此次暴雨产生的直接原因;②速度图上显示“逆风区”与强回波中心、雨强大值区有很好的对应关系;③中层冷空气入侵,低层西南暖湿气流建立及加强,低层风切变存在有利于触发强对流天气的发生发展。

大暴雨;黔东南 ;雷达回波特征;逆风区

1 引言

近年来随着多普勒雷达布网工作的开展,有关以多普勒雷达资料为基础的强降水天气临近预报技术发展较快,余小鼎等[1]在对风暴降水率的研究指出,降水持续时间取决于降水系统的大小、移动速度的大小和系统走向与移动方向的夹角。赵玉广等[2]在一次大暴雨过程的雷达资料分析中指出,暴雨天气过程是由于强降水回波持续时间较长所造成的,有多个回波中心核,回波顶高和垂直累积液态水含量的变化较明显。赵静等[3]的研究则表明四川盆地内对流性强降雨天气的强风暴单体具有前倾、低质心、悬垂结构等特征,且低仰角反射率因子强度与雨强有较好对应关系。田密[4]等用C波段多普勒雷达观测资料对一次暴雨过程进行分析,得出谱宽大值区域与暴雨强中心相对应,垂直累积液态含水量在30~45 kg/m2之间时,易产生暴雨天气的结论。陈永仁[5]在2013年短时强降水中应用雷达预警指标是发现,预警指标对预警短时强降水是可行的,且预警时效在0~2 h内效果较佳。

黔东南是以农业生产为主的地区,暴雨天气对工农业生产和经济建设有着很大影响,因而受到政府和广大人民群众的高度重视。由于黔东南州新一代天气雷达投入业务运行时间较晚,从已有的当地暴雨的研究来看,多是从常规气象资料出发,侧重分析产生暴雨的大尺度影响系统,如池再香等[6]对1996—2005年黔东南州夏季局地暴雨的主要影响系统分析,得出9次局地暴雨都与西太平洋副热带高压位置变化密切相关;周艳[7]等对发生在黔东南州一次区域性暴雨天气过程进行诊断分析,得出副热带高压东退,高原短波槽与山东低槽叠加及中低层低涡切变是造成暴雨发生的主要影响系统;顾欣[8]利用Micaps常规资料和数值预报资料对发生在黔东南州一次连续大范围暴雨和大暴雨天气过程进行分析,结果表明此次过程是高空低槽和中低层低涡切变相互作用造成的。本文在常规气象资料的基础之上,重点讨论了2015年6月18日黔东南暴雨过程的雷达回波特征,以期为黔东南以后的暴雨预报尤其是短时临近预警提供参考。

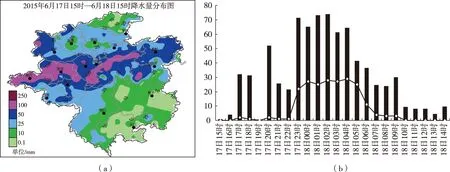

2 暴雨过程概述

2015年6月17日15时—18日15时,贵州省出现了区域性暴雨天气过程,据区域自动站监测显示,本次暴雨天气影响范围广,全省境内累计降水量113站大暴雨,551站暴雨,暴雨及以上量级降水主要分布在省中部以南略偏东的地区(图略)。就黔东南而言,全州共43站大暴雨,118站暴雨,116站大雨,其中累积降雨量最大出现在凯里市万潮镇达193.5 mm,从17日15时—18日15时黔东南降水落区分布图(图1a)可以看到,大暴雨和暴雨主要集中在清水江流域附近。此次暴雨过程的降雨强度大,从黔东南境内逐小时降雨情况来看,雨强超过20 mm/h短时强降水标准的总站次达211站次,其中17日23时—18日05时,短时强降水站次均超过了20站(图1b折线),其中17日23时—18日04各时刻最大雨强均超过60 mm(图1b柱形),最大值高达73.9 mm/h。另外,此次暴雨过程,除了部分站点出现较弱雷电外,并没有伴随冰雹、大风等更强烈的天气。

图1 2015年6月17日15时—18日15时黔东南累计雨量(单位:mm)分布(a)同时段雨强R≥20 mm的短时强降水站次(折线)以及小时最大雨强(柱形,单位:mm)(b)Fig.1 (a)The accumulated precipitation distribution(unit:mm) from June 17, 2015 to 18 at 15 ,(b)the corresponding station numbers of rainfall intensity R≥20 mm/h(line) and the maximum rainfall intensity(column,unit:mm)

3 天气背景

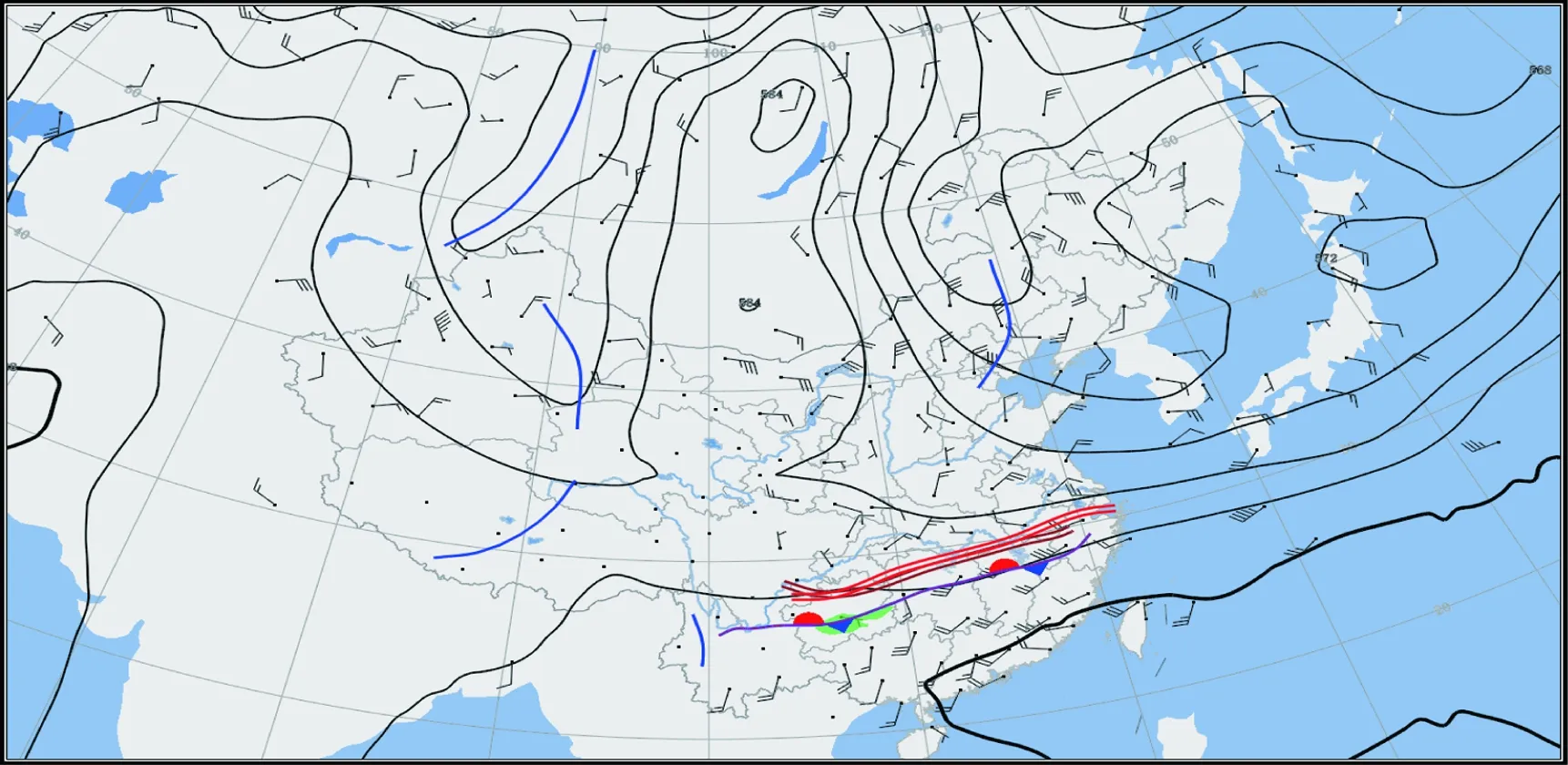

6月17日08时(图略),500 hPa东亚地区中高纬上空为多波动型,西太平洋副高588线控制福建、华南沿海地区,贵州省受其外围西南气流影响,其中重庆西南部至四川南部有短波槽存在;700 hPa切变线位于重庆至贵州北部;850 hPa切变线位于贵州北部边缘,贵州大部为偏南风,且风速较16日20时明显增强,其中怀化、桂林的西南风速分别从14 m/s与12 m/s增大到20 m/s与16 m/s,此时贵阳与怀化的比湿分别为17 g/kg与16 g/kg;从地面场来看,贵州北部、湖南中部、江南一线有静止锋存在,贵州中南部地区大部为偏南风,多个站点南风风速达6 m/s以上,贵州中东部露点温度均大于20 ℃,为显著湿区。午后以黔西南为中心有热低压发展起来,贵州中南部地面最高气温普遍在30 ℃以上,并且地面偏南风维持水汽输送,高温高湿使得潜在不稳定能量增强;16时左右开始随着高空短波槽带动地面弱冷空气南下,静止锋锋生活跃略有南移,在毕节、铜仁南部触发了多个离散的中γ对流云泡的发生。17日20时(图2),重庆西南部的短波槽东移后减弱,但西藏南部及云南西南部又有新的小槽发展,700 hPa切变南压至贵州北部,而850 hPa切变则位置少动,此两层切变位置近于重合; 850 hPa切变南侧风速虽然减小,但是由西南风转为偏南风,更有利于取近道从南海输送水汽,贵阳、怀化的比湿增加为18 g/kg与17 g/kg;地面由于弱冷空气的补充,静止锋活跃继续南压,其西段位于贵州中部,此时沿着静止锋生成的多个对流云泡逐步发展并合并,在贵州中东部与中西部分别形成了椭圆状的中α云团,即MCSs。 18日08时(图略)探空资料可看出,西藏南部与云南县南部小槽已同位相叠加发展为深槽,500 hPa副高略东退,但仍控制华南沿海,副高阻挡使得此槽东移缓慢,受高空系统引导850 hPa切变线与地面静止锋在贵州南部持续较长时间,维持了较长时间的动力辐合,而切变线南侧河池、桂林偏南风从17日20时的6 m/s与12 m/s增大到12 m/s与16 m/s,这就保证了暴雨区的水汽来源,正是这样的天气背景下,17日夜间—18日凌晨,贵州中西部与东部的两个MCSs之间不断有新的对流云生成发展,使得他们连接为带状,发展为完整的锋面云系,在此期间为降雨最强时段。到了18日白天过后,500 hPa高空槽继续东移,贵州上空为西北气流控制,而低层虽然有切变线维持在贵州南部,但强度已经大大减弱,地面场上贵州大部分地区转为锋后偏北风,降水减弱。

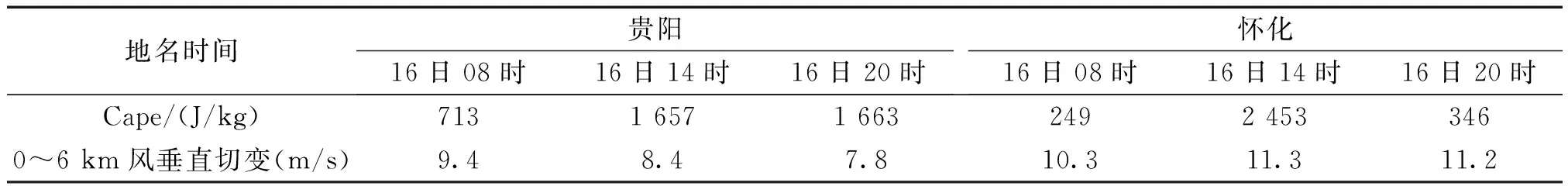

另外,从贵阳、怀化T_lop探空资料分析来看,17日08—20时两站80%的湿层厚度均从地面伸展到700 hPa以上。而从对流有效位能Cape及地面—6 km的风垂直切变来看(表1),随着午后的增温增湿,贵阳探空站Cape值从08时的713 J/kg, 14时增加到1 657 J/kg,而20时继续增大为1 663 J/kg;怀化探空站Cape值从08时的249 J/kg,14时增加到2 453 J/kg,20时仍有346 J/kg,这样大的能量,在触发后迅速释放,是这次对流性强降水的原因之一。另外从风垂直切变来看,过程始终,贵阳、怀化两站地面—6 km的风垂直切变均小于12 m/s,属于弱垂直风切变,这就很好的解释了此次除了短时强降水和一些较弱的雷电天气外,没有更强对流发生的原因。

综上可知,高空多个短波槽不断加深东移,携带冷空气南下影响贵州,中低层配合有切变线东移南压,切变线南侧低空急流源源不断输送水汽至黔东南地区,加上午后地面升温,积累了不稳定能量。随着地面弱冷空气南下,静止锋锋生并南压,其位于贵州省的西段触发了对流不稳定能量释放,使得中γ对流云泡迅速发展成中α对流云团并连接成锋面云系,在此过程中,副高稳定维持在华南沿海,使得高低层降水系统长时间停滞在黔东南上空,黔东南出现了区域性暴雨天气,从暴雨落区来看,暴雨主要分布在切变线南侧,沿着17日20时静止锋分布。

图2 2015年6月17日20时500 hPa高度场、850 hPa风场以及各层影响系统配置图,其中黑色实线为500 hPa等高线(单位:dgpm);风羽为850 hPa风;蓝色实线为500 hPa槽线;棕(红)色双实线为700 hPa(850 hPa)切变线; 为静止锋;绿色阴影区为暴雨落区Fig.2 The 500 hPa geopotential height field ( black solid line,unit:dagpm) 、850 hPa wind field(unit:m/s) and impact system configuration at 20∶00 BT 17 June 2015(blue solid lines show the trough at 500 hPa, brown(red)double solid lines show the shear line at 700 hPa(850 hPa), show the stationary front; green shaded areas mark the positions of heavy rain fall)

地名时间贵阳16日08时16日14时16日20时怀化16日08时16日14时16日20时Cape/(J/kg)7131657166324924533460~6km风垂直切变(m/s)9.48.47.810.311.311.2

4 雷达回波特征分析

4.1 反射率因子特征分析

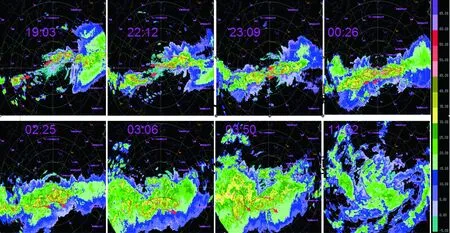

4.1.1 组合反射率因子演变 从6月17日—18日的组合反射率因子演变来看,17日15时左右开始在黔东南的镇远、岑巩中部一带有孤立的对流单体生成,在偏西气流的引导下,逐渐东移南压。19时03分(图3a)福泉附近也有对流单体生成并逐渐向东移入黔东南,而镇远、岑巩一带的对流单体逐渐合并且向西南方向移动。21时10分(图3b)镇远、岑巩、玉屏一带的对流单体与湖南境内的对流单体已合并发展成东北—西南走向的带状回波,此时强中心位于三穗雷达站附近,中心强度达55 dBz。同一时刻在清水江上游福泉、麻江、凯里、雷山境内亦有多个孤立小尺度对流系统生成,并沿地面辐合线合并、发展、东移。22时12分(图3c)这些对流泡合并发展,也连成一条西南走向的带状回波,且与东部的带状回波逐步靠拢,在黔东南州中部一线进一步发展。23时09分(图3d)两条对流回波带相互合并相连,形成一条长约200 km,宽约25 km的西南走向的“一”字形带状回波。18日00时26分(图3e)带状回波发展至最强,最强反射率因子强度达60 dBz,02时25分带状回波西段开始断裂,其宽度开始向南北延伸。03时06分(图3f)带状回波已完全分裂,发展成以块状对流回波为主的混合型降水回波,并在西南气流的引导下缓慢东移。03时50分(图3g)州中部偏西一带回波再一次发展,此时黔南境内的块状对流回波也缓慢移入黔东南州黄平、凯里、麻江、丹寨境内,黔东南州境内受降水回波影响范围进一步扩大,此后一段时间内并持续影响黔东南州西部县市。11时02分(图3h)可看出,各地回波明显减弱,强度基本小于30 dBz,以层状云降水为主,雨强大大减弱。

从上分析可看出,对流雨带移动方向基本与其走向平行,且移动过程中不断有新的回波单体生成,表现出明显的后向传播,并依次经过黔东南州的丹寨、麻江、凯里、台江、剑河、三穗、天柱一带,呈明显的“列车效应”。黔东南清水江流域附近县市在此次过程中,受40~60 dBz强降水回波影响的持续时间平均达3~4 h之久,其中影响凯里万潮的时间累计达5 h,从而造成了该地累积雨量达193.9 mm的大暴雨。

图3 三穗多普勒雷达2015年6月17日19时03分(a)、 22时12分(b)、23时09分(c)、18日00时26分(d)、02时25分(e)、03时06分(f) 、03时50分(g) 、11时02分(h)组合反射率因子;红色箭头为强回波的移动方向Fig.3 The radar combined reflectivity at(a)19∶03, (b) 22∶12, (c)23∶09 BT 17 June 2015,(d)00∶26, (e)02∶25、(f)03∶06, (g)03∶50, (h)11∶02 BT 18 June 2015,Red arrows show the Moving direction of strong echo

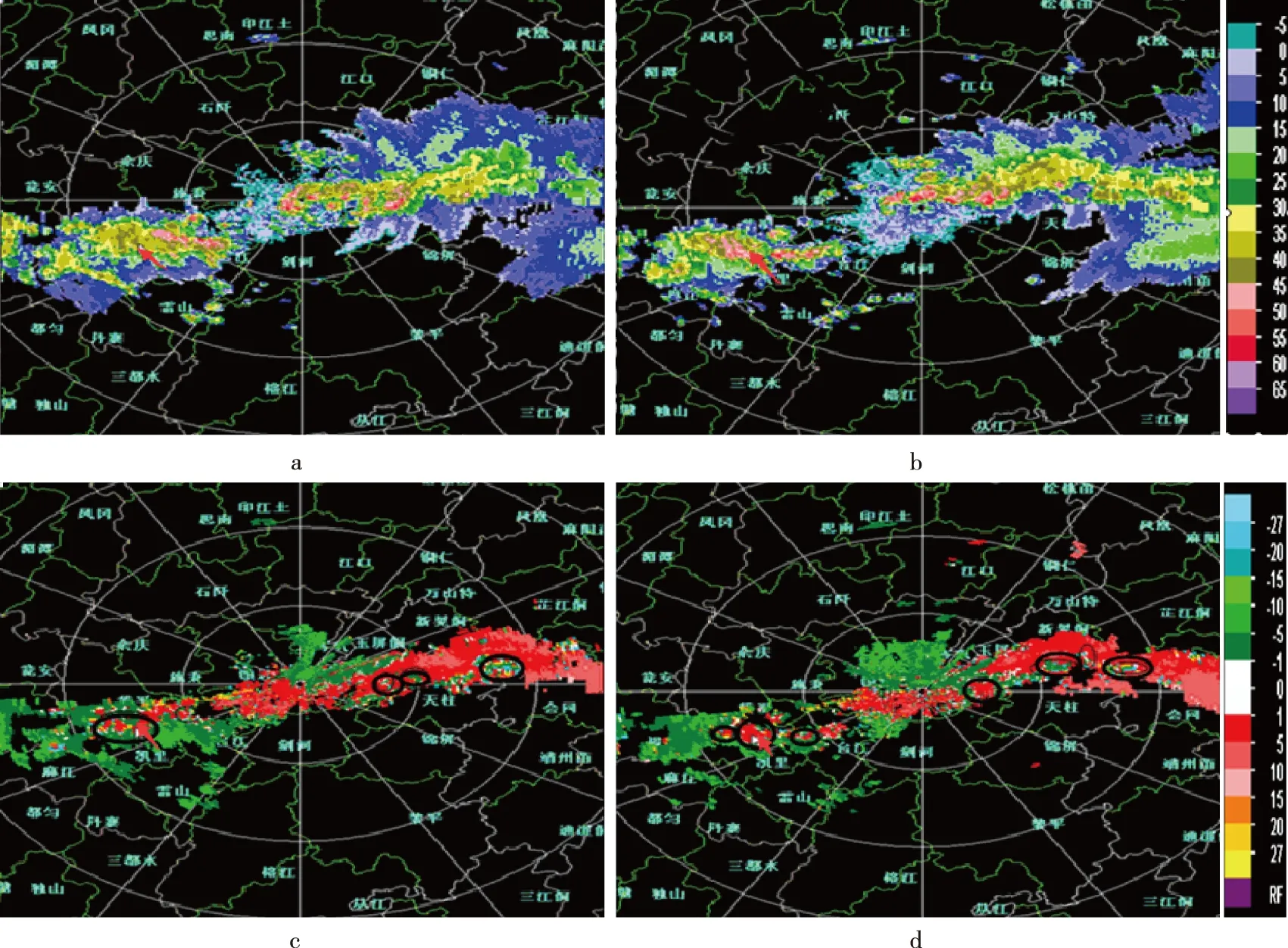

4.1.2 反射率因子垂直结构特征 图4中a、b、c、d为对流回波发展旺盛时期不同时刻的雷达组合反射率因子,e、f、g、h分别对应a、b、c、d的组合反射率因子的垂直剖面图,图中红色直线为剖线。从反射率因子图中可看出,在回波带中有多个γ尺度对流单体,最大反射率因子为55 dBz。而从剖面图来看,一些强的单体发展高度达12 km,表明对流发展旺盛。17日20时贵阳、怀化的探空资料显示0 ℃和-20 ℃等温线高度均超过了5.2 km和8.6 km,但剖面显示看出45~60 dBz回波主要分布在0 ℃层以下,-20 ℃等温线以上反射率因子强度不超过30 dBz,因此降大冰雹该概率非常小,这说明0 ℃以下超过40 dBz的对流雨区在很大程度上是由于液态雨滴散射的结果,受冰雹的影响不大,因此雨强(降水率)比较大,也即是说此次过程强回波呈典型低质心、降水效率高的热带降水型特征。据实况监测显示,此带状回波所带来的降水,小时雨强集中在30~60 mm/h,其中剑河县南明镇的自动雨量监测到小时雨强达到了73.3 mm/h。

4.2 径向速度分析

4.2.1 逆风区 张沛源[9]等在1990年提出逆风区的概念:在低仰角PPI没有速度模糊的速度图上,在同一方向的速度区中出现另一方向的速度区,即正(负)多普勒速度区内出现负(正)多普勒速度区,且不能跨越测站原点。

前文已经讨论到地面静止锋西段触发了中小尺度对流单体发展并逐步加强组织成带状,这在0.5°径向速度上表现为一条完整的正负速度相反的辐合狭窄带(图略),而在1.5°、2.4°仰角速度图上(图5c、5d),可看出多个逆风区(图中黑色圆圈所在)的存在,并且与逆风区相对应回波强度一直很强,基本上都在40 dBz以上,强中心值达50~55 dBz(图5a、5b)。22时02分的1.5°仰角径向速度(图5c)凯里市旁海乡(图中红色箭头所指示处),此逆风区正负差值达到了20 m/s,表明存在强烈的风切变和风速辐合,同时刻的反射率因子中心值超过了50 dBz。 22时58分(图略)旁海乡的逆风区范围进一步扩大,发展高度也进一步抬升,对应的强回波范围也进一步扩大。至23时50分旁海乡境内的逆风区(图5d)仍然存在,回波强度也一直维持在40~45 dBz(图5b)。18日00时16分,逆风区开始移出旁海进入万潮镇,45~55 dBz强回波也随之开始移出旁海,据自动雨量站统计,从17日22时—18日00时,凯里市旁海乡雨量为70.8 mm,进入万潮镇后,18日00时—04时该镇降雨量高达156.1 mm。由此可知,逆风区与强回波中心以及强降雨落区都有较好的对应关系。

图4 三穗多普勒雷达2015年6月17日22时58分(a、e)、 23时29分(b、f)、18日00时21分(c、g)、01时13分(d、h)组合反射率因子(上)及反射率因子垂直剖面(下)Fig.4 The radar combined reflectivity (above) and corresponding vertical section (below) at(a, e)22∶58, (b, f)23∶29 BT 17 June 2015,(c, g)00∶21, (d, h)01∶13 BT 18 June 2015

4.2.2 零速度线变化 大面积降水的产生、维持和消散往往和中低层的大尺度辐合辐散有关,中低层辐合,有利于降水的产生和维持,辐散则相反。胡明宝[10]等,胡志群[11]等从大量的观测实践中,总结出大尺度风场往往是冷暖平流与大尺度辐合辐散运动相结合的结果。

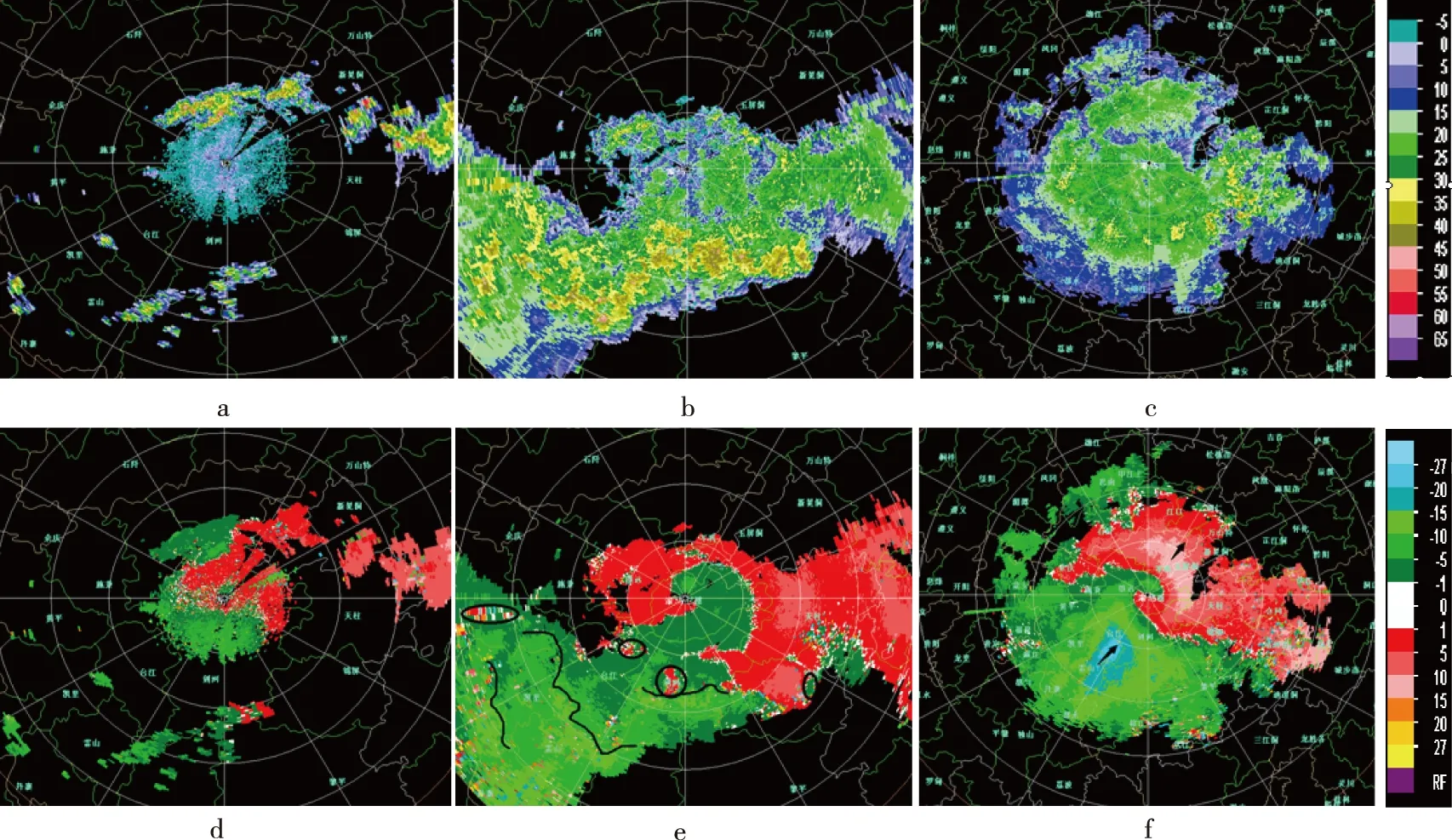

刘小弟等[12]指出,晴空回波可作为风场“示踪器”,通过多普勒雷达速度场资料,可揭示大气边界层辐合、辐散等动力结构,可用于监测风暴的发生、发展过程。晴空回波图像定性识别法就是利用多普勒天气雷达速度场图像特征来判断大气风场结构,从而揭示风暴发展的动力、热力结构。图6a和图6d为黔东南三穗雷达台站附近强降雨发生前期的晴空回波图,图中第1个圆圈距雷达站30 km,高度为1.35 km。由此图可以看出,零速度线为“S”形,风向从RAD处(地面)的西南风变为第1距离圈高度处(1.35 km)的西风,风向随高度顺转,表示有暖平流的存在;在第1距离圈内,零速度线弯向正速度区的程度明显大于弯向负速度区的程度,即负速度区的面积明显大于正速度区的面积,表示存在明显的风向辐合;在5.5~7.5 km之间存在风速大值区,风速最大值达19 m/s,说明高空存在大风速准急流。底层辐合加暖平流,高空有大风速准急流的抽吸作用,有利于对流的发生发展。

图6b和图6e为强降雨发展旺盛时期的回波图,从图6e中可以看出,在第1个距离圈距内,零速度线呈“S”形,地面为偏北风,到第1距离圈高度处(2 km)转为东南风,风向随高度增加顺时针旋转,表明在2 km以下高度层存在暖平流。在第1距离圈内,零速度线弯向正速度区的程度明显大于弯向负速度区的程度,即负速度区的面积明显大于正速度区的面积,存在风向辐合。地面吹偏北风,表明地面冷空气已开始入侵,并抬升暖湿气流,触发对流活动。从径向速度图和强度图的对比分析可以发现,强回波与“逆风区”或“风速辐合线”均有很好的对应关系。

图5 三穗多普勒雷达2015年6月17日22时02分1.5°仰角(a、c)、 23时50分2.4°仰角(b、d)反射率因子(上)和径向速度图(下);黑色圆圈为“逆风区”,红色箭头指示处为凯里市旁海乡Fig.5 (a, c)The radar reflectivity of 1.5 degrees elevation at 22∶02 BT 17 June 2015(b, d)The radar reflectivity of 2.4 degrees elevation at 23∶50 BT 17 June 2015(above)and corresponding radar radial velocity(below)Black circles show adverse wind areas and Red arrow marks the Panghai town of Kaili

图6 三穗多普勒雷达2015年6月17日 20时34分 1.5°仰角(a、d)、18日02时25分2.4°仰角(b、e)、18日08时44分3.4°仰角(c、f)的反射率因子(上)和径向速度图(下)。黑色圆圈为“逆风区”,黑色曲线为风速辐合带Fig.6 (a, d)The radar reflectivity of 1.5 degrees elevation at 20∶34 BT 17 June 2015(b, e)The radar reflectivity of 2.4 degrees elevation at 02∶25 BT 18 JUN 2015(c, f)The radar reflectivity of 3.4 degrees elevation at 08∶44 BT 18 June 2015(above)and corresponding radar radial velocity(below)Black circles show adverse wind areas and the black curves show wind speed convergence areas

18日08时44分的径向速度图6f进行分析,零速度线呈反“S”形,地面为东北风,随高度增加,到第2距离圈高度附近(5.6 km)转为西南风,风向随高度逆转,表示存在冷平流,在第1距离圈高度(3.0 km)以下,零速度线弯向负速度区的程度大于弯向正速度区的程度,即正速度区面积大于负速度区的面积。而且,最大正速度(+10 m/s)面积也明显大于最大负速度(-10 m/s)的面积,表明存在风向和风速辐散。在第1距离圈高度(3.0 km)到第2距离圈高度(5.6 km)之间,正速度区面积小于负速度区的面积,最大正速度的色标值(+7 m/s)及面积也明显小于最大负速度的色标值(-24 m/s)及面积。表明在3.0~5.6 km高度之间存在风速和风向的辐合。因此,虽然中空存在西南急流(黑色箭头所在高度),但在底层辐散加冷平流和中高层辐合的环境场中,对流活动被抑制,最终雨势减弱,以层状云稳定降水为主。

5 结论

①此次暴雨是在有利的天气背景下产生的,低空急流持续输送水汽,午后地面热低压发展,高湿及增温使得大气层结不稳定,高空短波槽东移携带冷空气南下,地面静止锋活跃锋生触发了对流云团的发生发展,在此过程中,副高稳定维持在华南沿海,使得高低层降水系统长时间停滞在黔东南上空,黔东南出现了区域性暴雨天气。

②低质心、高效率的热带性降水强回波对流单体沿地面辐合线不断生成、发展,且呈明显的后向传播特征,强回波带的移动方向与其走向基本平行,使得这些对流单体依次经过同一地区,表现为“列车效应”的回波特征,为此次区域性暴雨产生的主要原因。

③逆风区与本次暴雨天气过程中强回波中心、雨强有着良好的对应关系;逆风区先在低仰角观测到,随后发展高度加厚,范围变宽,逆风区在某一地区的发展与维持可以给当地带来强降雨。

④利用多普勒天气雷达速度场图像特征来判断大气风场结构,在强降水发生初期,可以通过对晴空回波的径向速度场图像特征来判断大气风场结构,此次过程分析得出低层辐合加暖平流,高空有大风速准急流的抽吸作用,有利于对流的发生发展;在强降水发生旺盛时期,低层辐合加暖平流的环境场,有利于对流活动的加强和维持;当环境场出现低层辐散加冷平流和中高层辐合,对流活动被抑制,降水趋于结束。

[1] 俞小鼎,姚秀萍,熊廷南,等.多普勒天气雷达原理与业务应用[M]. 北京:气象出版社, 2006:109,170-174.

[2] 赵玉广.一次大暴雨天气过程不同阶段的多普勒雷达资料分析[C]. 2006年灾害性天气技术论文集[A],74-81.

[3] 赵静,青泉,顾清源. 一次对流性强降雨过程的雷达特征分析[J].高原山地气象研究,2010,30(2):46-50.

[4] 田密,张剑秋,张杰. C波段多普勒雷达观测暴雨灾害过程的分析[J].高原山地气象研究,2012,32(3):22-27.

[5] 陈永仁,李跃清,刘慧君,等. 一组雷达预警指标在2013年短时强降水中的应用分析[J].高原山地气象研究,2014,34(1):22-28.

[6] 池再香,白慧,黄红,等.夏季黔东南州局地暴雨与西太副高环流的关系[J].高原气象,2008,27(1):176-183.

[7] 周艳,白慧,蒙涛.2010年6月23—24日区域性暴雨天气诊断分析[J].贵州气象,2010,34(增刊):36-39.

[8] 顾欣.黔东南州一次连续暴雨过程分析[J].贵州气象,1999,23(6):6-7.

[9] 张沛源,陈荣林.多普勒速度图上的暴雨判据研究[J].应用气象学报,1995,6(3):373-378.

[10]胡明宝,高太长,汤达章.多普勒天气雷达资料分析与应用[M] .北京:解放军出版社,2000:25-55.

[11]胡志群,汤达蕈,梁明珠,等.用改善的EVAD技术和变分法计算大气垂直速度[J] .南京气象学院学报,2005,28(3):344-350.

[12]刘小弟,汤达章.层状晴空回波在临近预报中应用综述[J].安徽农业科学,2010,38(12):6 271-6 274.

Analysis of Doppler radar echo features of a heavy rainfall process in Qian Dongnan, Guizhou Province

YU Daihui,YANG Fan,AN Haiquan,LI Luchang

(Meteorological Bureau of Qian Dongnan Prefecture, Guizhou Province,Kaili 556000,China)

Based on the conventional observation data,the automatic station precipitation data and Doppler Radar Data,the heavy rainfall event occurred on 16-18 Jun 2015 in Qian Dongnan, Guizhou Province, was analyzed,the results show that:①The "train effect" caused by tropical precipitation echoes went through the same area one by one continuously was the direct cause of the heavy rain process. ②It can be seen on the Doppler velocity chart that the strong echo centers and the severe rainfall intensity centers were closely connected with the adverse wind area. ③The invasion of cold air in middle-level, the establishment and strengthening of warm and moist southwest flows and the wind shear in low-level were conductive to trigger the occurrence and development of strong convective weather.

heavy rainfall; Qian Dongnan;, Radar echo characteristics; adverse wind area

1003-6598(2016)06-0020-08

2015-11-04

余代辉(1985—),男(侗族),助工,主要从事短时临近天气预报预警工作,E-mail:yudaihui2007@126.com。

P458.1+21.1

B