粤西地区高校体育社团发展现状的调查研究

2016-07-28岭南师范学院广东湛江524048

陈 静(岭南师范学院,广东 湛江 524048)

粤西地区高校体育社团发展现状的调查研究

陈 静

(岭南师范学院,广东 湛江 524048)

摘 要:论文通过文献资料法、专家访谈法、问卷调查法、数量统计法,以岭南师范学院、广东海洋大学两所院校的24个体育社团作为研究对象,对岭南师范学院、广东海洋大学两所院校的社团专家、社团指导老师以及24个体育社团的主要负责人和各社团随机抽取15名会员作为调查对象进行研究。通过他们的问卷填写及相关的访谈记录对学生体育社团进行了相应的研究分析。

关键字:高校;体育社团;发展现状

一 研究目的

通过研究,明确粤西地区高校学生体育社团发展的现状,发现该地区学生体育社团的发展现存的问题并剖析原因,并提出解决对策,以促进粤西地区体育社团的科学化管理和发展,不断提高大学生的体制健康水平。

二 研究对象与方法

(一)研究对象

以岭南师范学院、广东海洋大学两所院校的24个体育社团作为研究对象,对岭南师范学院、广东海洋大学两所院校的社团专家、社团指导老师以及24个体育社团的主要负责人和各社团随机抽取15名会员作为调查对象进行研究。通过他们的问卷填写及相关的访谈记录对学生体育社团进行相应的研究分析。

(二)研究方法

主要运用文献资料法、专家访谈法、问卷调查法、数理统计等方法。充分利用岭南师范学院图书馆、中国知网(CNKI)数据库等途径搜索和阅读“高校学生体育社团”相关文献。并根据研究的目的和需要,对相关专家进行了访谈,在征求专家和同行意见的前提下,结合粤西地区高校学生体育社团的实际情况设计了《粤西地区高校学生体育社团发展现状调查表》,对粤西地区高校的体育社团专家、指导老师、体育社团骨干、体育社团会员进行了问卷调查,发放社团专家及指导老师问卷30份,回收27份;发放体育社团骨干问卷96份,回收95份;发放社团会员问卷360份,回收351份;问卷有效回收率分别为90%,99.0%,97.5%。全部问卷都使用匿名方式进行填写。

三 研究结果与分析:粤西地区高校体育社团发展现状

(一)体育社团的基本情况

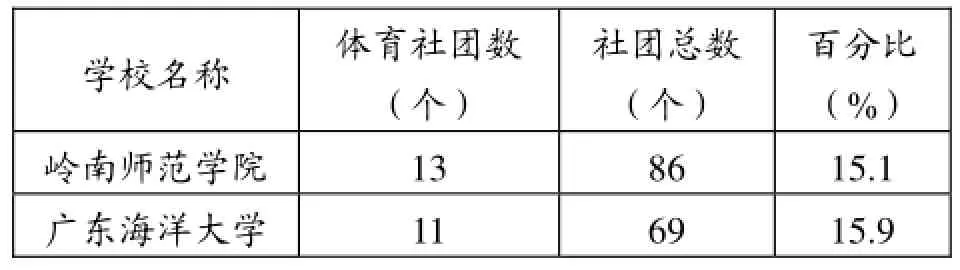

通过对岭南师范学院、广东海洋大学两所高校的调查,两所学校的学生社团总数分别为86个和47个,其中体育社团分别为15个和11个,分别占社团总数的17.4%和23.4%(见表1)。

表1.学生社团的数量情况

其中,岭南师范学院的在校学生有22000人,其中参加体育社团的人数为935人,占在校人数的4.25%,而体育社团也只占该校社团总数的15.1%,由这两项数据可以看出,大学生参加体育类社团的人数所占的比例小,人数少。

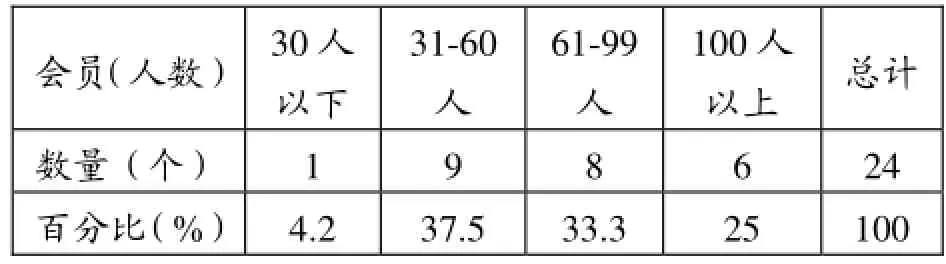

表2.两所高校学生体育社团的会员人数

通过对体育社团会员人数的调查,可知体育社团的规模情况(见表2),在调查的24个社团中,30人以下会员的社团只有1个,占社团总数的4.2%,31—60人会员的社团有9个,占总数的37.5%,会员在61—99人的社团有8个,占总数的33.3%,会员在100人以上的社团有6个,占总数的25%。由表2可知,各类体育社团的规模存在较大差异,社团发展良莠不齐。

(二)会员的基本情况

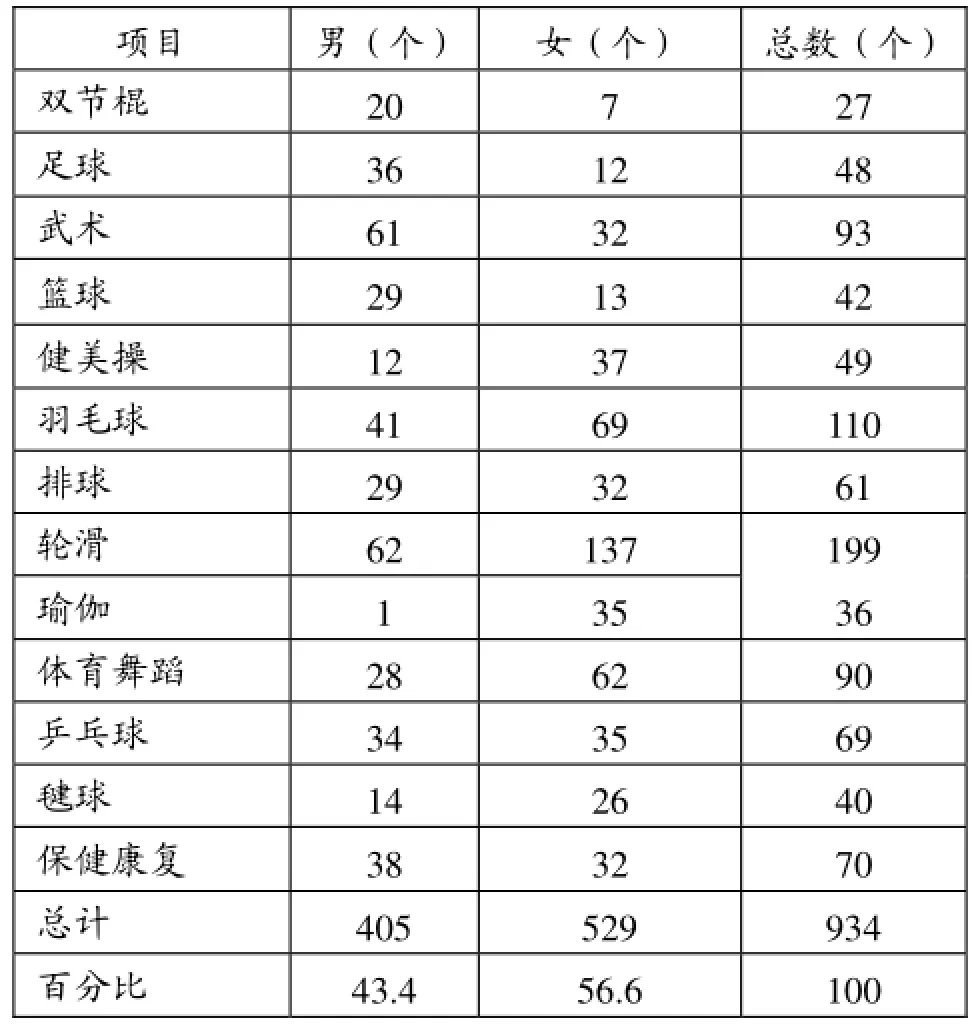

1.各体育社团的会员分布情况。通过对岭南师范学院体育社团开设的运动项目的调查发现(见表3),该校开设的运动项目共有13个,从开展的项目可以看出,该校体育社团开展的项目大部分为传统体育项目如足球、篮球、乒乓球、武术等,新兴项目有轮滑、瑜伽等。

表3.体育社团开设的体育项目以及各个项目的会员分布情况(岭南师范学院)

从各个项目的会员情况可以看出会员人数最多的是新兴项目轮滑,轮滑是一项备受年轻人喜爱的体育运动,趣味性和健身性都较强,符合当代大学生的心理特点,参与人数最多。

2.学生参加体育社团的原因和目的。社会团体,简称社团,就是具有某些共同特征的人相聚而成的互益组织。体育社团就是以体育运动为目的或活动内容的社会团体。”[1]一群年轻人因为共同的运动兴趣爱好而组成体育社团,因此会员对某个运动项目的爱好是社团稳定发展的一个重要因素。

我国互联网的发展空间非常大,计算机专业的学生面临的选择多,但是就业优势在不断地下降,学生普遍专业性技能较差,空有墨水,没有实操,是导致中职学生就业压力大的一项难题。网页设计与制作专业性与实践性都非常强,在竞争压力如此大的社会背景下,传统的教学方法已经不适用于现代社会的发展。将理论与实践结合在一起,提高学生的实践能力与创新能力,通过一体化的教学模式,提高学生的动手操作能力,是目前中职教学的重任。

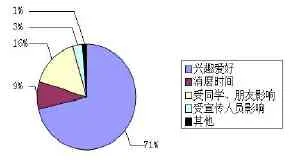

表4.会员参加体育社团的原因

通过表4可以看出,大部分大学生参与体育社团的原因是因为自己的兴趣爱好,占总人数的71%;有16%的学生参入社团的是受到了同学和朋友的影响;有9%的学生参加体育社团是为了打发时间,有3%的学生参加体育社团是“受宣传人员的影响”,还有1%的学生参加体育社团是受其他因素影响。除了因兴趣爱好而参加体育社团的71%的大学生之外,其他29%的学生都极可能成为流动会员,这部分会员没有兴趣爱好作支撑,很容易就会流失。因此体育社团必须采取有效措施,培养这部分会员的兴趣,保持他们的活动参与率和存在感。

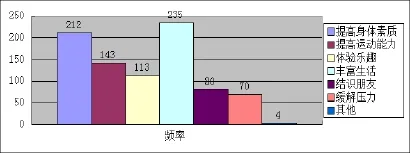

表5.参加体育社团的目的

根据表 5我们可以看出学生参加体育社团的主要目的是为了“丰富生活”和“提高身体素质”分别是 235人和212人,而且“提高身体素质”不再是学生参加体育锻炼的主要目的了,他们把丰富生活摆在了第一位,这就证明大学生们不仅重视身体健康,他们更注重心理和精神上的追求,体育已经成了生活的一部分。因此体育社团活动的开展对大学生今后形成终生体育的习惯具有重要意义。

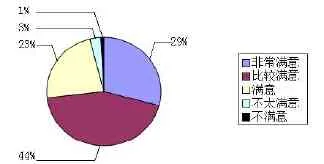

3.会员对学校开设的体育社团的满意程度。通过对两所高校的体育社团会员的调查显示,他们对学校开设的体育社团认为“非常满意”的比例为29%,“比较满意”的比例为44%,“满意”的比例为23%,“不太满意”的比例为3%,“不满意”的比例为1%。总体来说,大部分同学是满意度比较高,这就证明学校开设的体育社团基本上符合大学生的需求。

表6.会员对开设的体育社团的满意程度

(三)体育社团开展活动的基本情况

1.每周社团开展活动频率调查。社团开展活动的频率是反映一个社团是否健康发展的衡量指标。从表7可以看出,两所高校的体育社团中有4%的社团每周的活动开展频率低于1次,大部分的社团活动开展频率在每周2-3次,21%的社团活动次数较频繁,达3次以上。调查发现,往往是人数较多的社团开展的频率较高。社团开展活动的频率达到每周三次以上的社团是轮滑和体育舞蹈。此外,活动频率的高低还在一定程度上受到社团的经费和场地的限制。

表7.每周社团活动频率

2.社团的活动形式。通过对各社团会长的调查显示,社团的活动形式主要是学习运动技能,占社团总数的54%,其次就到自由活动,比例高达16%。从表8可以体育社团的日常活动内容和形式都很单一,缺乏科学的管理,而且大部分社团的指导老师监管力度不够,任由社团自由发展,容易让会员对社团丧失信心。

表8.社团的主要活动形式

(四)体育社团的经费现状

经费是开展社团活动的基础,也是很摆在多体育社团面前的一大难题。因为社团是非盈利性的学生组织,经费来源和多少将成为社团发展的一个决定性因素。

表9.经费来源

从表9可以看出,两所高校的体育社团65%的经费来自会员所缴会费,16%为学校支持,一部分来自校外赞助,仅仅占10.5%。据调查,每年新生入学时学校团委通过各社团招收新会员收取每人20元会员费,再按各社团的会员人数来下拨经费,会员多的社团经费也就相对较多,但是大部分社团经费是远远不够的。此外,各社团还专门设有外联部负责为社团拉校外赞助,但是赞助经费也是寥寥无几。

表10.体育社团年活动经费额度

经费的来源单一,是导致体育社团资金短缺的原因之一。通过对粤西地区两所高校学生体育社团每年的活动经费的数据统计显示(见表10),50%的体育社团每年活动经费在1000-2000元之间,25%的体育社团每年活动经费低于1000元,活动开展困难。经费不足导致活动开展质量不高,造成会员流失,会员流失又将导致会费减少,社团经费减少,造成恶性循环。因此,学校应加大对这部分体育社团的支持,同时社团也应该增强自我服务功能,加强对外宣传,通过拉赞助自我解决经费问题。

四 结论与建议

1.粤西地区高校学生体育社团的数量占学校社团总数平均值为15.5%,学生参加体育社团人数少比例小。高校应从各体育项目的活动开展形势和内容上不断创新,逐渐培养学生的运动兴趣和健康意识,提升学生的体育社团参与率。

2.会员对体育社团的满意程度较高,大多数会员因为兴趣爱好和想丰富生活而加入体育社团,运动对大学生来说从单纯的增强体质转变为身心的共同追求,体育社团为丰富校园文化建设起到了不可或缺的作用;目前体育社团人数和发展速度都呈现出良莠不齐的现象,对于会员少发展缓慢的社团,学校和指导老师都应加大支持力度,给予经费和技术上的支持。

3.大多数体育社团每周的活动频率都能达到2-3次,但是活动质量不高,活动内容枯燥单一,可以根据新旧会员或是运动技能的高低进行分组教学,并多举办一些校内外的技术切磋或友谊赛,定期邀请指导老师进行会员辅导,避免会员流失。

4.两所高校都出现体育社团的指导老师监管力度不够的情况,因此学校层面应采取必要的激励措施,如给指导老师计算工作量、社团的发展评优可用于教师的职称评定等方式调动指导老师的积极性。

5.两所高校的24个体育社团只有小部分的社团经费超过3000元/年,活动经费远远不够,活动质量也因此受限,很大程度上限制了社团的发展。体育社团应充分利用自身的专业优势,通过精心策划举办体育文化节、社团文化节及各类竞赛表演等,扩大影响力,用优秀的业绩争取学校领导、主管部门以及校外公司企业肯定,争取资金支持和赞助。

参考文献:

[1]卢元镇.论中国体育社团[J].北京体育大学学报,1996,(1): 1-2.

[2]崔丽丽,王炜等.中国体育社团研究仁[J].山东体育学院学报,2002,(1):33-36.

[3]顾渊彦.体育社会学[M].南京:南京师范大学出版社,1999: 162-163.

[4]黄亚玲.论中国体育社团[D].北京体育大学,2003.

[5]潘丽霞.高校体育社团的教育生态意义分析[J].山东体育学院学报,2006,(5):39-40.

[6]杨牧之.中国大百科全书[Z].北京:中国大百科全书出版社, 2009.

[7]社会团体登记管理条例[Z].国务院令第250号,1998.

[8]国家体育总局人事司.全国性体育社团团体管理暂行办法[Z].2001.

[9]刘明明.高校体育社团现状分析及发展趋势[J].渝西学院学报,2000,(3):39-42.

[10]李晴慧.体育社团与体育体制改革[J].体育学刊,2003,(3). 44-47.

(责任编校:张京华)

中图分类号:G899

文献标识码:A

文章编号:1673-2219(2016)08-0124-03

收稿日期:2016-04-11

作者简介:陈静(1989-),女,湖南永州人,岭南师范学院助教,硕士,研究方向为思想政治教育。