农村土地流转与农业大户经营

——基于江苏省农户土地流转调查

2016-07-27陈金怡唐学玉

陈金怡,唐学玉

(南京农业大学工学院(浦口校区),江苏南京 210000)

农村土地流转与农业大户经营

——基于江苏省农户土地流转调查

陈金怡,唐学玉

(南京农业大学工学院(浦口校区),江苏南京 210000)

摘要基于在江苏省南通、镇江、苏州、盐城市农村的实地调查,针对江苏省土地流转田块分散、农村剩余劳动力转移力度小,操作不规范,流转体制不完善,非农就业流动性强、社会保障不健全等问题,提出相关建议,以期促进农业大户经营,推进我国农业现代化发展。

关键词土地流转;农业大户;现状;建议

改革初期,以家庭联产承包为基础的农村基本经营制度极大解放和发展了农村社会生产力,但在我国地少人多的国情下,以分田到户为核心、平均分配为原则的家庭联产承包责任制客观上导致了土地的利用零碎化、分散化,也使得该制度下分散经营的小农经济因规模偏小而存在较大的局限性。

随着市场经济的发展,工业化和城市化进程加快,农村劳动力逐步向第二、三产业转移,农村非农就业比例逐步提高,越来越多的农村剩余劳动力转移使现行农村土地利用难以适应其要求,部分从事非农产业的农户无力或不愿耕种土地,农地利用率不高甚至处于撂荒;而另一方面,部分农户想要扩大规模经营却缺乏土地;农村各生产要素市场迅速发展,生产要素配置的规模化和效率水平也随之不断提高,土地资源要素存在向高效利用主体集中的内在要求。

在保障农民土地权利基础上实现传统农业向现代农业的过渡,开展农村土地流转是必然之路。我国的土地产权可分解为所有权、承包权和经营权3种权利,土地流转是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权转让给其他农户或经济组织。农地流转既是土地这一重要生产要素实现优化配置的内在要求,也是提高土地使用效率的重要手段[1]。将连片抛荒地集中由专业大户、种养能手通过投入资金、技术形成连片专业规模经营,有助于减少土地抛荒,提高土地利用率,实现土地、劳力、资金、技术、信息等生产要素的优化配置和组合,土地要素能够集中到最可能发挥其效率的经营者手中,提高土地经营的规模效率,同时,转向非农就业的农民也能够得到一定的收益保障。

随着农地流转规模的不断扩大和进程的不断加快,农业经营大户应逐渐成为农地流转的参与主体。相比于一般散户,农业大户创业精神强、更具市场意识、竞争力强;相比于合作社,农业大户以利润最大化为目标,按市场需要来安排生产经营,更重视市场信息的掌握和市场开拓;同时,农业大户自我服务功能强,基本能做到资金自筹、种苗自组、技术自研、市场自拓,实行生产销售自我服务,增强抗御自然风险和市场风险的能力,在筹资能力、人力资本方面更具优势;且大多数农业大户都是单一经济作物的专业化经营,便于采用现代农业机械和应用科学技术,集约化、专业化的规模经营效益更加显著。加快土地承包经营权的流转,尤其是农业散户向农业大户的流转,应成为土地流转的重头戏,这对于实现土地规模经营、促进农业的产业化和集约化、实现我国的农业现代化,具有不可替代的重要作用。因此,笔者基于对江苏省农户土地流转现状的调查,分析现存问题,提出解决对策,旨在促进农业大户经营,推进农业现代化发展。

1调查研究概况

江苏省位于我国大陆东部沿海中心,总体上可划分为苏南、苏中、苏北3大区域。2010~2014年,江苏省城镇人口分别为4 767万、4 889万、4 990万、5 090万、5 191万,呈逐年递增的趋势;而乡村人口则分别为3 102万、3 009万、2 930万、2 849万、2 769万[2-3],呈逐年递减的趋势。由此可见,近年来江苏省二三产业的迅速发展带动了农村劳动力向城镇流动,也对农村土地流转产生了一定影响。为更好地了解农村土地流转情况,2015年8~9月,笔者先后在南通市、盐城市、镇江市、苏州市进行入户访问和问卷调查,调查范围涉及8个乡镇、26个行政村,共发放问卷350份,回收有效问卷307份。

1.1农户基本情况根据有效回收问卷的统计结果,调查个体的平均年龄为54.69岁,平均家庭人口数为4.65人,其中劳动力人口数为3.47人(包括外出打工但仍保留耕地的人数),外出打工人数1.48人(指当下暂不从事农业劳动的人数),由此可知,有相当一部分的农民即使外出打工仍没有放弃耕地。调查对象文化程度基本为小学、初中,超过60%的人有外出打工的经历,平均非农收入占总收入55.07%,大多数人反应外出就业不稳定且难以达到理想收入。

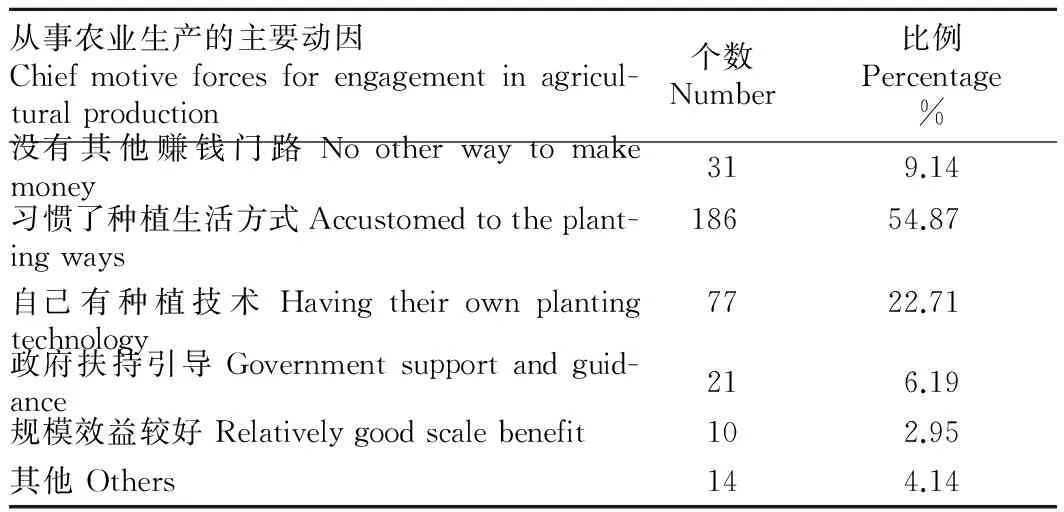

1.2从事农业活动的主要动因虽然农民非农就业水平不断提高,但是相当一部分人仍参与农业活动,农民从事农业活动主要动因见表1。由表1可知,农民永久性放弃土地所有权的愿望并不强烈,耕地和种植已成为一种习惯。

表1从事农业活动的主要动因

Table 1Chief motive forces for engagement in agricultural activities

从事农业生产的主要动因Chiefmotiveforcesforengagementinagricul-turalproduction个数Number比例Percentage%没有其他赚钱门路Nootherwaytomakemoney319.14习惯了种植生活方式Accustomedtotheplant-ingways18654.87自己有种植技术Havingtheirownplantingtechnology7722.71政府扶持引导Governmentsupportandguid-ance216.19规模效益较好Relativelygoodscalebenefit102.95其他Others144.14

1.3土地流转情况调查样本中,86.00%的调查对象表示主动参加过土地流转,69.38%的调查对象表示不想再扩大规模,农户总体流出意愿强,流入动力相对不强;对于流转方式,79.00%的调查对象采用土地租赁、15.00%的调查对象采用土地股份制,极少数采用土地信托、反租倒包等;大多数农户的土地流转发生在亲戚朋友间,若地方合作社经营情况良好,则更多通过合作社进行。在土地流转过程中,80.81%的调查对象有书面协议,15.11%的调查对象只有口头协议,而4.08%的调查对象没有任何协议,农户土地流转总体较为规范。

2现存问题

2.1田块分散,农村剩余劳动力转移力度小家庭联产承包责任制下的土地分配和农村各地的二轮延包工作中,土地的分配呈现分散化、零碎化的特点,看似公平的分配并没有充分考虑土地利用的效率,难以做到协调耕作和集约化经营。尽管当前各地都已开展土地流转,但多数发生在小规模分散经营的农户之间,流转面积小且耕地分散。虽然国家六部委的“阳光工程”使一批农村劳动力接受职业技术训练,找到了理想的工作,但其实施力度不大、进展不快、惠及范围不广,农村仍有大量的劳动力未转移,尤其是一些无法离乡的成员,如老人、妇女、小孩,阻碍了土地的流转、土地广种薄收[4]。同时,劳动力转移刚刚起步,在外出务工、经商的农民对前景有忧虑,有的对土地的依恋思想依然存在,宁愿使土地闲置也舍不得将土地流转出去[5]。

2.2土地流转操作行为不规范、流转周期无保障多数农户之间的土地流转表现为“散户—散户”的分散性自发流转,只有口头约定,即使有书面合同也因内容不具体、不明确、不完善,而不具有法律效力。同时,一些行使土地经营权的农户甚至没有明确具体的流转期,随时都可以收回转让土地,也使得大多数农民缺乏长期投资承包经营土地的积极性。农户之间自发的土地流转有的未经村社集体经济组织审查同意,有的土地流转不按规范签订合同,或是合同条款、标的不明确等,随意性大,不利于农业规模化、产业化发展布局[5]。同时,当前对受让方的有效监督和约束缺乏、土地流转市场平台不健全、流转操作不规范导致了流转双方的纠纷的增加,造成不和谐的环境,难以形成土地流转的良性循环。

2.3土地流转市场体系不健全,土地流转中介组织相对缺乏当前的土地流转和管理制度更大程度上倾向于传统形态的小农户种植方式,尽管现行制度明确规定土地使用权可以依法转让,但对于转让的范围、形式、程序、价格、管理等缺乏系统性和可操作性的专门的基本法,市场的运作容易走向自发和无序的状态。同时,土地流转供求信息无法高效、准确提供;农地流转过程中,土地供求双方往往很难形成对土地生产信息的共享和沟通[6],在实际调查过程中,笔者发现大部分农民往往只是在邻里之间进行小范围的土地交易,散户之间自发性的土地流转无法实现土地大规模、高效率地聚集,而散户和大户之间存在土地需求与供给信息的不对称,阻碍了“散户—大户”的土地流转路径的形成。农村土地市场中介服务组织的匮乏使市场信息无稳定的传递渠道,在土地使用权流转的经营机制尚未真正建立的情况下,也使土地流转的自发性、随意性、盲目性增大,容易引发侵权和土地流转收益流失现象,影响土地流转的速度、规模和效益。

2.4劳动力非农就业流动性大,社会保障体系不完善当前农村社会保障机制还不完善,无法为土地流出的散户提供充分的社会保障。从调查农户从事农业生产的动因看,相当一部分的农民在第二、三产业就业并不稳定,外出打工是临时性的,土地对于农民而言,不仅具有经济功能,还更多地承担着农村的社会保障和再就业功能;当土地流转收益低于农户的预期时,深受“土地是养老保障”观念影响的农户,尤其是普通的小规模经营散户就有可能放弃土地流转的计划[7]。农地经济功能减弱,地权稳定性成为农户土地保障功能的重要体现,若将土地本身所具有的承载功能、养育功能和资源功能转化为农民的就业保障、生活福利和伤病养老保险[8],农户的土地流转积极性会明显提高。所以在非农就业的岗位和收入都不稳定的情况下,绝大多数农民仍将土地视为最基本的保障,宁肯闲置也不愿轻易转让和放弃土地。

3对策建议

3.1加大土地流转的宣传力度,创新观念,提高土地流转的积极性家庭联产承包责任制的土地分配使农户的土地分散于不同片块,农民难以获取较高收益。家庭承包经营制度的农户小规模经营与现代农业集约化经营的矛盾、平均承包土地与市场自由配置土地资源之间的矛盾、分散的小农生产与社会化大生产之间的矛盾等是农业现代化发展迫切需要解决的问题[9]。调查表明:大多数农民对中央和地方的土地流转文件(例如补贴与奖励政策)都不清楚。因此,必需对土地流转法规政策进行广泛宣传以提高农民流转土地的积极性,改变传统农业耕种模式。

3.2建立市场化的土地流转良性发展机制,完善土地流转中介服务体系建设,促进土地高效有序集中政府部门应贯彻落实中央关于农村土地承包政策,在稳定农村土地承包关系、不损害农民土地承包权益的基础上,因地制宜地制定灵活的流转形式,着重解决政策不明、流转无序的问题,保证农民权益、促进农民增收。应根据不同闲置年数的土地流转收益率,逐步建立市场化的土地流转价格制度和多元化的流转价格体系,制订土地流转的产业化发展政策;探索建立土地流转风险防范机制、激励机制,鼓励发展适度规模经营,推进土地流转的创新形式;完善土地流转中介服务体系建设,利用信息资源系统,在提高信息传递速度的基础上进一步形成“土地流出—中介服务组织—土地流入”的土地流转机制;提供土地流转多方需求,形成组织健全、运作高效、服务周全的土地流转中介体系与服务网络,实现土地流转从“散户—散户”的分散性自发流转向“散户—中介服务组织—大户”的有序化、市场化、高效化流转。

3.3发挥政府在土地流转过程中的调控与管理作用、引导农村剩余劳动力合理、有序转移,促进农村土地有序流转在土地流转中,政府既要避免强制农民进行土地流转,又要克服放任自流、疏于规范服务;各级政府应根据当地的具体情况,建立健全土地流转市场立法、执法和仲裁工作,完善和规范交易程序,切实保护土地流转市场的正常运作,增加土地流转出让、受让双方的信心;坚持保护和扶持农业,完善农业补贴政策,建设农业基础设施,稳步推进长期土地流转和规模经营的发展。但是,如果片面强调土地流转,只会让相当多的农民因失去土地而陷入困境。因此,扩大农业经营规模着力点应该放在农村劳动力的有效转移上:大力发展农村非农产业、促进城镇化建设,为农民非农化转移创造更多机遇;同时,加强农民的职业教育和技术培训,提高非农就业技能;逐步取消对农民工进城务工的不公平待遇,为农民进城务工提供便利条件;鼓励外出务工人员返乡创业,带动部分农村剩余劳动力就地转移。

3.4提高农村社会保障水平随着农村经济市场化和农户社会化进程的推进,土地虽是农民就业、生存和社会福利的重要载体,但其局限性日益明显。只有提高农村劳动力素质,增强农户非农就业的持久性和稳定性,建立完善的农村社会保障体系,不断提高保障水平,促进农户土地流转和适度规模经营,才能根本化解这一矛盾。政府部门应逐步解除限制农民向城镇和非农产业转移的规章制度,根据当地的实际情况建立和完善符合自身区域经济与社会发展条件的社会保障制度,弱化土地的社会保障功能,最大限度地发挥土地的市场要素功能[10];深化户籍制度改革,对外出打工的农民,制定统一的、非歧视的劳动就业制度,将农民工逐步纳入城镇社会保障体系[11],建立健全的社会保障制度,从根本上增强农民离土的安全感和适应市场风险的能力,促进农村土地流转市场发育。

4结语

家庭联产承包责任制的实施在改革初期产生了巨大的制度绩效,但由于我国地少人多,该制度下土地的平均分配使土地的利用零碎化、分散化,在很大程度上导致了我国农业生产效率徘徊不前、农村居民收入低。土地流转作为土地资源配置的重要手段,是时代的必然选择。在土地流转的参与主体中,农业大户在促进农业规模化、集约化、产业化中扮演了重要角色,是推进农业现代化的重要力量。随着工业化、城市化进程的加快,江苏省土地流转的规模和范围不断扩大,但现有的规模和水平还不能完全适应农业现代化发展的要求。因此,找到合适的农业经营方式具有重要意义。农业大户经营与集体组织统一经营、农业合作社等经营方式互相渗透、互相发展,但大户经营方式的根本变革性使其在土地利用集约发展、用地结构优化、优势产业带动成型方面更具优势,更符合我国农业长远发展和目前江苏省农业发展模式的优化。当下农地流转法律法规约束多、农地流转劳动力匮乏、农地流转主体承担风险多,发展农业大户,除农户自身需克服许多障碍和困难外,还需要各级政府为其创造良好的外部环境:注重改革、创新经济管理体制和农业经营机制、强化服务体系建设,为农业大户经营提供更多保障、提高预期收益;通过试验示范服务基地发挥示范带动作用,坚定经营大户投资农业的信心;完善政府市场信息系统,以大户的需求为导向,加强对农业信息的采集和加工,加快培养农业信息专业技术人才,同时加快培训农业大户,使其成为农业信息方面的乡土人才。

参考文献

[1] 李勇.当前农村土地流转的动力与障碍分析[J].中共杭州市委党校学报,2009(3):81-86.

[2] 国家统计数据[DB/OL].[2016-04-01].Http://data.stats.gov.cn/search.htm?S=江苏省城镇人口.

[3] 国家统计数据[DB/OL].[2016-04-01].Http://data.stats.gov.cn/search.htm?S=江苏省乡村人口.

[4] 王慧青,尹少华.农村土地流转的问题及对策[J].特区经济,2011(5):187-188.

[5] 李燕凌,汤庆熹.我国现代农业发展现状及其战略对策研究[J].农业现代化研究,2009(6):641-645.

[6] 王春超,李兆能.农村土地流转中的困境:来自湖北的农户调查[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2008(4):51-56.

[7] 黄祖辉,王朋.农村土地流转:现状、问题及对策:兼论土地流转对现代农业发展的影响[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2008(2):38-47.

[8] 双文元.转型时期新疆昌吉市农村土地保障功能研究[D].乌鲁木齐:新疆农业大学,2008.

[9] 陈章体,周东鸣.加大土地流转力度促进现代农业发展[J].中国农业资源与区划,2010(1):12-15.

[10] 陈丽娟,阳发斌.乌当区农村土地流转与农民合作经营结合模式探索[J].贵州农业科学,2012(4):201-205.

[11] 张月瀛.我国土地流转中存在的问题及对策思考[J].商业时代,2010(26):103-104,107.

基金项目南京农业大学2015年省级创新计划项目(201510307050X)。

作者简介陈金怡(1995- ),女,浙江金华人,本科生,专业:工程管理。

收稿日期2016-04-03

中图分类号S-9

文献标识码A

文章编号0517-6611(2016)15-222-03

Rural Land Circulation and Large Agricultural Household Management—Based on the Investigation of Peasant Household Land Circulation in Jiangsu Province

CHEN Jin-yi, TANG Xue-yu

(College of Engineering, Nanjing Agricultural University(Pukou Campus), Nanjing, Jiangsu 210000)

AbstractField investigation was carried out in rural areas of Nantong, Zhenjiang, Suzhou and Yancheng of Jiangsu Province. There were several problems in Jiangsu Province, such as scattered land circulation field, small rural surplus labor transfer dynamics, unstandardized operation, imperfect circulation system, and imperfect social security. Based on these, corresponding suggestions were put forward, in order to promote the operation of big agricultural household, and to improve the development of agricultural modernization in China.

Key wordsLand circulation; Large agricultural household; Current situation; Suggestions