東晉吴應墓疏衣板考釋

2016-07-25陸錫興

陸錫興

東晉吴應墓疏衣板考釋

陸錫興

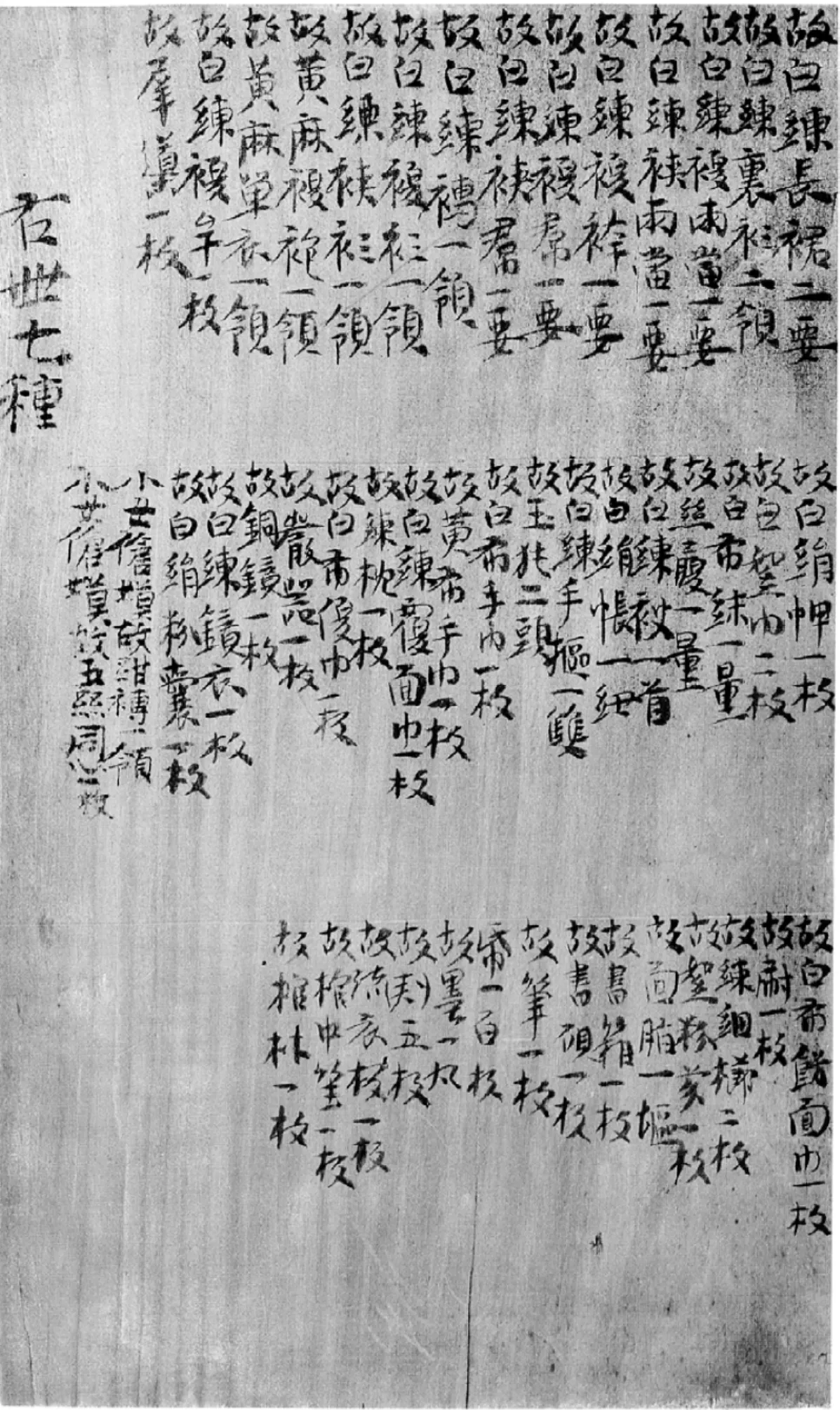

南昌市永外正街一號東晉墓,墓主吴應,爲東晉早期墓葬。墓内有名刺和衣物疏(M 1∶38),木簡5件大小相同,長25,3、寬3、厚0.6釐米,一件爲“中郎豫章南昌都鄉吉陽里吴應年七十三,字子遠”,三件名刺文字相同,皆爲“弟子吴應再拜,問起居,南昌字子遠”。真書楷體。衣物疏木方(圖1)長26.2、寬15.1、厚1.2釐米。行書。①江西省博物館:《江西南昌晉墓》,《考古》1974年第6期,第375頁,圖版8。

南昌南郊梅湖晉墓出土木簡1件,墨書“豫章郡海昏縣都鄉吉陽里騎都尉周涉年五十六字子常”。王建之墓誌、王閩之墓誌皆爲“臨沂縣都鄉”。《隸釋·漢濟陰太守孟郁修堯廟碑》:“[成陽仲氏]屬都鄉高相里。”清顧炎武《日知録·都鄉》:“按都鄉,蓋即今之坊廂也。”坊廂即城廂。漢魏以來士人有名有字,兩者之間有意義關連。而吴應字子遠,與周涉字子常與東晉大將周處,字子隱皆屬於同一類型,字表志向,人生的價值取向。墓主爲中郎,漢代秩爲比六百石,屬光禄勳。主管車、騎、門户,擔任皇帝的侍衛和隨從。三國時期有中郎將。晉、南北朝有從事中郎,爲將帥之幕僚。吴應是一名當地資深官員,墓内出土文物十分豐富,引人注目有自銘“吴氏槅”的漆盤,這是漢魏多格欙的正式名稱。衣物疏有文具五種,有“書硯”、“書箱”、“筆”、“紙”、“墨”,墓内僅出土文具兩種,石硯一件,長19.5、寬12.2、厚0.8釐米。這是區别與化妝用的黛硯和帶研石的漢代石硯,是現代硯臺的形態。值得注意的墨,長12.3、寬端6、窄端3釐米。報告認爲墨受水浸變形,這是誤會。漢代以前的墨丸皆爲墨液下滴自然成形,吴應墓的墨是採用手摶成形,是繼東吴高榮墓柱狀墨的又一次發現,它是後代墨錠的雛形。可見無論硯臺、墨塊發現,都是文具發展階段的指標。

圖1 永外正街衣物疏木方

吴應衣物疏在發掘報告中有釋文而無考釋,留下一些疑問,此後一些魏晉衣物疏的考釋少有討論。吴應衣物疏比較複雜,既有文字字形疑難,也有兩晉南朝的社會風俗和特有器物所帶來的認知困難。

一、白絹

“故白絹 一枚”。“ ”字不見於記載。按,東吴高榮墓衣物疏:“故 □一枚。”①江西省歷史博物館:《江西南昌市東吴高榮墓的發掘》,《考古》1980年第3期,第227頁。□原簡字迹模糊,原釋文作“屬”字,存疑。“ ”,x i á,《集韻》轄甲切,入狎匣。“衣上交領”。又古狎切,入狎見。“ ,襦也。”襦,短衣。兩義皆不合衣物疏之解。陸按:“ ”字與“ ”同,即“帢”。當時从“甲”聲,意符从“巾”从“衣”均可。

“ ”爲一種頭巾,後多作“帢”。武威市松樹鄉上畦村旱灘坡清理發掘了28座晉墓,十九號前涼墓男棺衣物疏木牘有“故白絹帢一枚”。②張俊民:《武威旱灘坡十九號前涼墓岀土木牘考》,《考古與文物》2005年第3期,第74頁。田河認爲,帢是一種帽子。不過“帢”也可能讀爲“袷”,指一種夾層之衣。他没有肯定帢爲裌衣還是“帽子”。③田河:《武威旱灘坡十九號前涼墓衣物疏考釋》,《社會科學戰綫》2012年第6期,第112頁。陸按:“白絹帢”即“白絹 ”。北涼緣禾六年(437)翟萬隨葬衣物疏(63TAM 2∶1):“故帛尖一枚,故綪尖一枚,故帛絹袷一枚,黑索一枚。”④《吐魯番出土文書(釋文本)》第一册,文物出版社1981年,第176—177頁。北涼緣禾六年(437)相當南朝宋元嘉十四年,距東晉不遠。“袷”,《説文》:“袷,衣無絮。”袷,解釋爲夾衣。陸按:“袷”即“帢”。“帛絹袷”即“帛絹帢”,故知“帢”又寫作“袷”(參見下文《博物志》書證)。吐魯番翟萬隨葬衣物疏“帛絹袷”後有“黑索”,黑索與絹帢相配,黑索是繫絹帢之用。

絹帢在魏晉南朝流行,史載絹帢始於東漢末建安年間。《三國志·魏志·武帝紀》“謚曰武王二月丁卯,葬高陵”裴松之注引《傅子》曰:“漢末王公,多委王服,以幅巾爲雅,是以袁紹、崔豹之徒雖爲將帥,皆著縑巾。魏太祖以天下凶荒,資財乏匱,擬古皮弁,裁縑帛以爲帢,合于簡易隨時之義。以色别其貴賤,于今施行,可謂軍容,非國容也。”《三國志補注》引《博物志》曰:“漢中興士人皆冠葛巾,建安中魏武帝造白袷,於是遂廢,唯二學書生猶著也。”帢用縑帛製作,仿造皮弁合縫之形。《晉書·五行志上》:“魏武帝以天下凶荒,資財乏匱。始擬古皮弁裁縑帛爲白帢,以易舊服。”《晉書音義》:“白帢,《字林》曰:帢,士服制,榼缺四角。苦洽反。”所謂榼,圓筒形,缺四角,即削去四角,成上收爲方頂。《資治通鑑·晉紀七》“著白帢”胡三省注:“帢,帽也,弁缺四隅謂之帢。”《世説新語·輕詆》“箸膩顔帢”劉孝標注:“帢,帽也。”帢套在頭部與帽相似,所以以帽類比。帢似幘護髮,又稱帛幘。《太平御覽》卷六八八引服《通俗文》曰:“帛幘曰帢。”帢形制簡易,不如巾幘可分前後,曹操創製帢特地在前額置横縫,區别前後。《晉書·五行志上》:“初魏造白帢,横縫其前,以别後,名之曰顔帢。傳行之至永嘉之間,稍去其縫,名無顔帢。”西晉永嘉年間,除去前面横縫,前額處缺了一塊。有横縫者稱作顔帢,缺額者稱作無顔帢。顔,指前額髮際到眉毛之間。

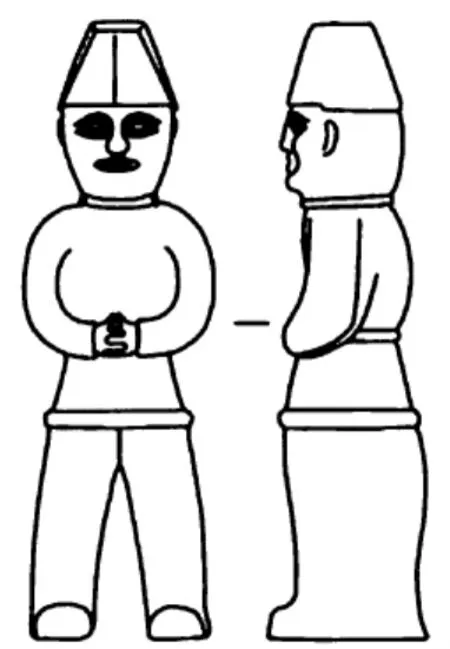

河南衛輝市大司馬村西晉墓,①河南省文物管理局南水北調文物保護辦公室、四川大學考古系:《河南衛輝市大司馬村晉墓發掘簡報》,《考古》2010年第10期,第46頁。有三件陶俑戴帢,下大上小,四方平頂,正面有直縫。三件俑的帢前額處裁去一部分,其中一件(圖3)尤爲明顯,即缺顔帢之象。

圖2

圖3

此墓爲西晉中晚期墓葬,可知無顔帢民間早在永嘉前已經流行。

帢以絹帛製作,薄而輕,爲魏晉南朝士庶便服。《晉書·陸機傳》:“機釋戎服,著白帢。與秀相見,神色自若。”《晉書·海西公傳》:“桓温使散騎侍郎劉享收帝璽綬,帝著白帢單衣步下西堂,乘犢車出神獸門。羣臣拜辭,莫不歔欷。”大司馬村晉墓内陶俑屬於奴僕之輩,短衣著帢。東吴沛國相高榮、東晉中郎吴應皆爲官員,旱灘坡前涼墓主、北涼墓主翟萬恐爲平民,足以證明絹帢是常見的頭飾了。

二、五絲同心

“小女傖嫫故五絲同心一枚。”五絲是五種顔色的絲縷,也叫五綵絲、五色縷、五色絲等。五色絲顔色絢麗,不是普通的裝飾品,它具有多種寓意。《藝文類聚》卷四引漢應劭《風俗通》:“五月五日以五綵絲繫臂者,辟兵及鬼。令人不病温。”唐萬楚《五日觀妓》:“新歌一曲令人艷,醉舞雙眸歛鬢斜。誰道五絲能續命,却令今日死君家。”五彩絲可以辟邪,也可增色。南朝梁簡文帝《七勵》:“五絲擅美,獨繭稱華。”五色絲主要的用途是表達情愛。《太平御覽》卷三一引《西京雜記》曰:“七月七日臨百子池作於滇樂,畢,以五色縷相羈,謂會連愛。”“同心”是同心組織,套合形成的向心結構,起源不晚於漢代。《太平廣記》卷二三六引《趙飛燕》:其女弟昭儀遺飛燕書中有“同心七寶釵、七寶綦履、玉環、五色文綬鴛鴦褥”等,同心七寶釵恐怕是七寶鑲成的同心圖案。五絲同心既有絲縷,也有絹帛。《太平廣記》卷四八七引蔣防《霍小玉傳》:“盧氏方鼓琴於床,忽見自門抛一斑犀鈿花合子,方圓一寸餘,中有輕絹作同心結。”“五絲同心”流行與東晉南朝,直至唐代。至今還遺留大量的詩作,故事描寫纏綿愛情,把此物作爲情愛象徵。南朝陳江總《雜曲》之三:“非是神女期河漢,别有仙姬入吹臺。未眠解著同心結,欲醉那堪連理杯。”《隋書·后妃傳》隋楊廣弑父之後,盒封宣華夫人陳氏“同心結數枚”表示情愛。唐代開元時焦封《留别》:“但保同心結,無勞織錦詩。”吴應衣物疏中“五絲同心”是這位“傖嫫”對於墓主的一片眷戀之情,把五絲同心作爲愛情信物,至今所見最早的記載。

三、小女傖嫫

衣物疏原釋文:“小女傖嫫故紺 (襦)一領。”

傖嫫,與傖人有關。傖人常見於東晉南朝史書。《宋書·沈曇慶傳》:“本傖人,多悉戎荒事。”《宋書·文九王傳》:“密遣傖人周天賜,僞投景素,勸爲異計。”《宋書·索虜傳》:“傖人謂换易爲博。”《南齊書·王晏傳》:“傖人鮮于文粲與晏子德元往來。”何謂傖人,説法並不統一。或謂中州人,《晉書·周玘傳》:“(周玘怨恨中州人士),將卒,謂子勰曰:‘殺我者諸傖子,能復之,乃吾子也。’吴人謂中州人曰‘傖’,故云耳。”也指東部近於南方之地,《晉書·陸玩傳》:“時王導初至江左,思結人情,請婚於玩。玩對曰:‘培塿無松栢,薰蕕不同器。玩雖不才,義不能爲亂倫之始。’導乃止。玩嘗詣導食酪,因而得疾。與導牋曰:‘僕雖吴人,幾爲傖鬼。’”也指淮海之人,《梁書·夏侯亶》:“乃曰:卿傖人,好不辨族從。”夏侯亶,梁國譙郡銍(今安徽濉溪臨涣)人。中州本來是指中原,南至淮海之地。傖人大致是原居在北方居民。唐慧琳《一切經音義》卷六五:“傖吴仕衡反,《晉陽秋》曰:吴人謂中國人爲傖人,又總謂江淮間雜楚爲傖。”《海録碎事》卷四上:“傖父,傖,仕衡反。《廣韻》云:楚人别種也。”《廣韻》的説法稍有差異,所爲楚人别種就是故楚民衆,江淮之間不南不北,吴人視同傖人。《晉陽秋》的説“吴人謂中國人爲傖”,似乎吴人對吴地以外中原居民的稱呼。北方居民南遷是逃避戰亂,始於三國時期。《三國志·吴志·全琮傳》記“是時中州士人避亂而南依琮居者以百數”。這些中州人士是較早的傖人,後來西晉八王之亂,五胡亂華,大批中原人士向河西和江東遷徙。這些人喪亂之餘,流離失所,恍如喪家之犬,客居吴地,雖然貴爲將相,依然爲吴人不屑,如陸玩之拒王導。在吴地的中原平民,常淪爲奴婢,更被輕視。所以傖人説法還算中性,略帶地域歧視意味,而類似“荒傖”則明顯是貶義詞。《南齊書·賈淵傳》:“荒傖人王泰寶買襲琅邪譜。”“荒”是鄙陋的意思。《南齊書·陳顯達傳》有“荒人桓天生自稱桓玄宗族”。“荒傖”就是鄙陋之中原人了。

《晉書·劉惔傳》:“郗愔有傖奴善知文章,羲之愛之,每稱奴於惔。惔曰:‘何如方回邪?’羲之曰:‘小人耳,何比郗公。’惔曰:‘若不如方回,故常奴耳。’”此“傖奴”則是家中的北方奴僕,儘管“善知文章”,依然是奴的身份。傖嫫,古有嫫母,傳説是黄帝妃,貌醜陋。《文選·吴季重〈答東阿王〉》:“使西施出帷,嫫母侍側,斯盛德之所蹈,明哲之所保也。”李善注:“《越絶書》曰:王乃飾美女西施,使大夫種獻之於吴王。《楚辭》曰:西施婉而不得見兮,嫫母勃屑而日侍。”李周翰曰:“西施,美女也。嫫母,醜女也。質自言侍子建如美女,使醜者爲侍也。”《楚辭》中的嫫母僅爲醜女,作侍者。由此推測,傖嫫指當作女侍、女奴的北方女性。“小女傖嫫”之“小女”含義在漢代簡牘可以尋到答案。

古代顯貴家中多畜女子,其中有美人寵姬,以馬王堆三號墓遣策爲例。簡43“美人四人,其人二人讎(裘),二蹇(褰)”,簡44“美人四人,其二人楚服,二人漢服”,此爲姬妾。簡57“女子七十二,皆衣綺”,這些爲貼身奉仕的女子。簡45“河間舞者四人”,簡46“鄭舞者四人”,簡47“楚歌者四人”,加上奏樂女子八人,此爲女樂。簡58“婢八十人,衣布”,此爲從事粗活的女婢。簡59“右方女子明童,凡百八十人。其八十人美人,廿人才人,八十人婢”,其羅列的三種女子明童與上簡内容對應。①湖南省博物館、湖南省文物考古研究所:《長沙馬王堆二、三號漢墓》第一卷,文物出版社2004年,第50、51頁。鳳凰山漢墓墓主雖非丞相、王侯之輩,遣策中也載美人。鳳凰山一六八號漢墓遣策簡6“美人女子十人,大婢”,鳳凰山一六九號墓遣策簡6“美女子一人”,①湖北省文物考古研究所:《江陵鳳凰山西漢簡牘》,中華書局2012年,第184頁。所引鳳凰山漢墓遣策釋文均以此書爲據,不再繁引。這些美人與馬王堆三號墓内美人的性質一樣,也是寵姬一類人物,只是人數的多寡不同,而且以婢充美人。吴應衣物疏“小女傖嫫”也是這種風俗的延續。

鳳凰山漢墓遣策中的男女有大、小説法。

鳳凰山八號墓簡39“大奴賢御”、簡40“小奴堅從車”、簡41“大奴甲車竪”等、簡56“大婢留人承疏(梳)”、簡59“大婢畜侍”等,大多數大奴和大婢是從事農作。

鳳凰山一六八號墓遣策簡2“軺車一乘,蓋一,馬二匹,御一人,大奴”,簡3“從馬男子四人,大奴”,簡4“令(?)史二人,大奴”,簡5“[謁]者一人大奴”,簡7“養女子四人,大婢”,簡8“田者男女各四人,大奴大婢各四人”,遣策中大小分明,這些大小有勞作强度之分,有從事的職責的區别。鳳凰山十號墓簡C 61有“小奴”,鄉里名籍簡D 67有“大女楊□”、簡D 69有“小……”。從十號墓的“鄉里名籍”看,古人之分大小是真實的,有實際内容,整理者指出:“從居延出土的戍卒家族廩食的名籍來看,在漢代凡是年十五以上就稱爲大男大女,簡文所謂‘小’不知是否泛指十四歲以下的未成年人?”我認爲這個思路是正確的,年齡小的稱小,那麽“小女傖嫫”就是年輕的女子,很可能是十五歲以下的少女。目前的詞典中没有“小女”作爲“年輕女子”的解釋,值得補充進去。

遣策或者衣物疏中奴僕等只是與俑人相應,並非實有真人。按照這種喪葬制度,這位“小女傖嫫”很可能是虚擬的,所謂“傖嫫”相當於“越女”“趙姬”之類美人的泛稱,或恐此墓有“傖嫫”鉛俑隨葬,墓主生前恐並不存在此女子。

四、疏衣板

原釋文:“故流衣板一枚。”

原釋文“流”,胡平生改釋“疏”,確。②胡平生、李天虹:《長江流域出土簡牘與研究》,湖北教育出版社2004年,第638頁。陸按:簡影爲,實際是“疏”字。“疏”本作“疎”,雲夢大墳頭一號漢墓木方“豫疎”作。漢代以來“疏”字右邊寫似“流”。連雲港尹灣六號漢墓物疏作,右邊“束”漸變爲“流”之右半,魏晉時期西陲殘紙作,③“簡牘遺文”五十七簡:“八月廿八日樓蘭白疏惲。”見《流沙墜簡》,中華書局1993年影印本,第72頁。王羲之《司州帖》作。吴應與王羲之同爲東晉十七,衣物疏字“足”旁爲草書,兩者寫法相似。因而所爲“流衣板”應釋爲“疏衣板”,就是衣物疏。

衣物疏之疏是逐條記録的意思。《墨子·號令》:“諸可以便事者,函以疏傳言守。”《漢書·蘇武傳》:“初桀安與大將軍霍光争權,數疏光過失。”師古曰:“疏謂條録之。”《漢書·揚雄傳下》:“獨可抗疏,時道是非。”師古曰:“疏者,疏條其事而言之。”漢代遣策記載隨葬物品,多稱“衣物疏”、“物疏”等,尹灣六號墓“物疏”自題“君兄衣物疏”、“君兄繒方緹中物疏”、“君兄節司小物疏”。①連雲港市博物館、東海縣博物館、中國社會科學院簡帛研究中心、中國文物研究所:《尹灣漢墓簡牘》,中華書局1997年,第129—132頁。因隨葬以衣物爲多,也稱“衣疏”等。“流衣板”之“板”即“牘”,除吴應墓衣物疏外,也有稱爲“板”的。三國魏青龍四年(236)衣物疏木牘記:“故銅刀一枚,故書一枚,故板一枚。”②梁繼紅:《武威出土的漢代衣物疏木牘》,《隴右文物》1997年第2期,第22頁。此板指衣物疏木牘。