“行”“走”的历时考察

2016-07-24周敬旻广西民族大学文学院广西南宁30006

周敬旻(广西民族大学文学院,广西南宁 30006)

“行”“走”的历时考察

周敬旻

(广西民族大学文学院,广西南宁30006)

摘要:从先秦到明清时期,“行、走”的“行走”和“奔跑”两个义项发生了此消彼长的变化。“走”逐渐卸去了“奔跑”义转而承担起“行走”义,并成为汉语中表示“行走”义的常用词。而“行”的“行走”义逐渐消失,“行”表示“行走”义只出现在双音节词和书面语中。

关键词:行;走;历时考察

在现代汉语中,无论是“行”还是“走”都表示“双脚交互地向前移动”。“走”即作口语也作书面语,承担了“行走”语义场的主要义位,而“行”亦表示“行走”但仅仅用于少数书面语和双音节词语中,职能大大降低。前人对“走”与“跑”的历时演变研究已经较为深入,例如王力、徐国庆和杨荣祥先生都对“走”与“跑”的历时演变做过介绍。然而对于“行”“走”之间的演变关系研究的相对较少。本文旨在考察“行”、“走”在历时文献中的出现情况,分析其出现语境和更替演变的时代及原因。

关于“走”,《说文》中的解释为:“趋也,从夭止,夭止者屈也,凡走之属皆从走。”徐锴注:“走则足屈,故从夭,子苟切。”[1]在《释名·释姿容》中也有对“走”的解释“急趋曰走”,由这些典籍资料我们可以断定“走”字的本意就是快速的走,也就是现在我们所讲的跑。关于“行”,王力先生在《汉语史稿》“概念是怎样改变名称”的章节中也有论述,认为“走路”的概念古人用“行”字来表示,在粤方言和客家方言中也仍用“行”表示“走路”的概念。[2]“行”字在《说文》中解释为:“人之步趋也,从彳从亍,凡行之属皆从行。”[1]关于“走”字是在什么时期开始以及完成对“行”语义功能的替换,下文将分几个历史时期对其在历史文献中的出现情况进行考察。①本文所调查和引证的文献内容皆出自教育部语言文字应用研究所2014年“语料库在线”,北京爱如生数字化技术研究中心《中国基本古籍库》,黄山书社,2013年版。

一、先秦两汉时期“行”、“走”的使用

先秦至两汉的19种典籍中“行”“走”的使用情况如表1所示。

表1 先秦至两汉典籍中“行”“走”的使用频率

8 3 22 汉5 3 1 2 7 1 9 8 1 0 3 1 1六朝8 6 4 7尔雅风俗通义法言孔北海集释名新语齐民要术文心雕龙拾遗记颜氏家训79 62 12 40 88 86 34 75 104 16 2 0 9 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

由上述图表我们可以看出,“行”字在先秦到两汉的文献典籍中的出现次数明显高于“走”字的出现次数,并且率先开始承担起“行走、走路”的语义职能。但这个时期的“行”字不单单只有“走路”一个义项,还存在着“道路”“行动,行为”“实行,推行”“五行”等其他义项,这里只简单举例,不做详细讨论。

(1)凡西次二经之首,自铃山至于莱山,凡十七山,四千一百四十里。其十神者,皆人面而马身。其七神皆人面而牛身,四足而一臂,操杖以行,是为飞兽之神。(《山海经传·西山经》)

(2)高山仰止,景行行止。(《诗经·小雅·车舝》卷十四)

(3)子曰:始吾于人也,听其言而信其行,今吾于人也,听其言而观其行,于予与改是。(《论语·公治长》)

(4)道之不行也,我知之矣,知者过之,愚者不及也。(《中庸》卷一)

(5)其文变也,礼之象五行也,其义四时也。(《礼记》卷第十三)

例(1)中的“行”是表示“走路”的意思;例(2)中的“行”表示的是它的本意“道路”;例(3)表示的“行为、做法行动”的义项;例(4)即是指“政策措施的实行”;例(5)表示的中国传统哲学理论中的“五行元素”。在不同类型的典籍中“行”字表示“走路”意义的所占出现总次数的比例不尽相同,例如在《山海经》、《诗经》、《拾遗记》等叙事类的经传故事典籍中,作“行走”一的比例明显偏高,而在《大学中庸》、《礼记》、《新语》、《颜氏家训》等政论道论散文典籍中作“行走”义的比例明显偏少。

关于“走”字,在这一时期的典籍文献中出现的次数较少,并且在文中也只有“奔跑,逃跑”这一个义项。但值得注意的是从南北朝时期,有些典籍中“走”表示“奔跑”的意义正逐渐减弱。例如:《拾遗记》中“若存不学者,虽存,谓之行尸走肉耳”,其中的“行尸走肉”是一个并列结构的短语,“行”与“走”在一定程度上是并列的关系,其意义也趋向相同[3]。从这种语法关系的现象中我们也可以窥见“走”字发生语义演变的一点前兆。

二、唐、宋、元时期“行”、“走”的使用

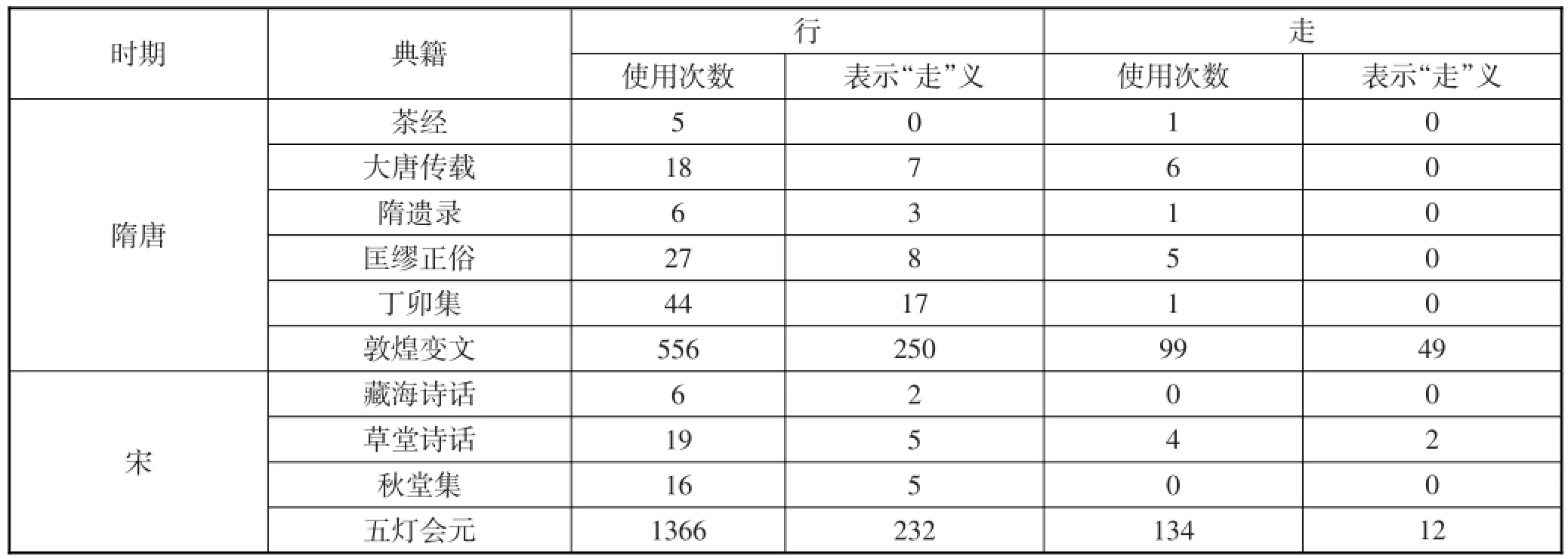

唐、宋、元时期的“行”、“走”在15部典籍中的分布如表2所示。

表2 隋唐至元典籍中“行”“走”的使用频率

由上表,我们可以发现,从唐代敦煌变文出现开始,“走”字用作“行走”之意的情况开始流行起来。在此之前,我们很难找到“走”表示此义项的例子,之前的语料中“走”大多数时候只有“急速而行”、“逃跑”的义项。据考证,“走”表示“行走”义的最早例证是南朝民歌《读曲歌八十九首》中的“语我不游行,常常走巷路。败桥语方相,欺侬那得度”[4]。结合上下文可以看出,这里的“走”并不是“奔跑”的意思,只能是表示“行走”。而至唐代变文中叙事的通俗化对“走”的意义产生了巨大影响,“走”同时承担起“奔跑”和“行走”两个意义。例如:

(1)恐娘不识,走入堂中,跪拜阿娘。(《敦煌变文集新书·卷六·秋胡变文》)

(2)李陵言讫遂降蕃,走至单于大帐前。(《敦煌变文集新书·卷五·李陵变文》)

(3)托母未知何相貌,生身终日走尘埃。(《敦煌变文集新书·卷二·双恩记》)

(4)凶(匈)奴得急于先走,汉将如云押背槌。(《敦煌变文集新书·卷五·李陵变文》)

(5)胡还大走,汉亦争奔,斩决凶(匈)奴,三千余骑。(《敦煌变文集新书·卷五·李陵变文》)

以上五个例句均出自敦煌变文,例(1)、例(2)、例(3)中的“走”均表示“行走”,而例(4)、例(5)表示“奔跑,逃跑”的意思。而“行”字的释义情况在这个时期并没有发生明显的变化,仍然包含有“行走”的义项。

至于宋代,文献典籍中的“走”仍频繁的用于“奔跑、逃跑”的意义,“行走”义并不常见,会出现在一些佛教经书和话本之中。例如:“直須在意,莫空遊州猎县,横担拄杖一千里二千里走,这边经冬,那边过夏”(《五灯会元》)句中的“走”表示的便是“行走”而非“逃跑”之意。同时,这一时期的“走”字的义项也呈现出多样化的趋势,例如在《宋史·忠义无列传》之中“家人请曰:城东北门围未合,可走常熟入临安也。”其中的“走”表示“经过,通过”的意义。由于“走”字义项的变化和广泛使用,“行”在典籍中表示“行走”义出现的情况在逐渐减少,更多的承担起了其他义项的职能。

而在元代的典籍中,以元曲的盛行最为显著。在考察《元曲选》中的部分代表性作品后,我们发现“行走”义在元代已经逐步发展成为“走”字的基本义项,而作为“走”本义的“逃跑,奔跑”被边缘化。尤其是在元杂剧、南戏等口语化程度较高的语料中“行走”义的用例已明显多于“跑”的用例。杂剧、南戏代表不同地域,但共同反映了元代通语中“走”的使用情况。例如:

(1)宝一来掷杯珓,二来就做买卖,走一遭去。(《元曲选·杨氏女杀狗劝夫杂剧》)

(2)程婴你一向在俺赵家门下走动,也不曾歹看承你,你怎生将这个孩儿掩藏出去,久后成人长大,与他赵氏报仇。(《元曲选·赵氏孤儿大报仇杂剧》)

(3)我每日哭啼啼守住望乡台,急煎煎把讐人等待,慢腾腾昏地里走,足律律旋风中来,则被这雾锁云埋撺掇的魂快。(《元曲选·感天动地窦娥冤杂剧》)

以上三例都是“走”字在杂剧中代表“行走”之意出现,并且出现了“走+动量结构”的用法,即例(1)中的“走一遭”。说明这个时期“走”表示“行走”义对“行”字的替换已趋渐成熟。而我们可以发现“行”在元代的这些典籍中用作“行走”义的情况明显减少,相对于“行”用作其他义项,其比例很小,大概只有15%左右。

三、明、清时期“行”、“走”的使用

明、清时期的“行”、“走”在15部典籍中的分布如表3所示。

表3 明、清时期典籍中“行”“走”的使用频

我们选取明清时期共十本文献典籍的语料来考察“走”和“行”的使用情况,发现它们的用法已经趋向成熟。在明代的话本中,“行走”义已经变成了“走”的基本义,以《清平山堂话本》为例,其中“行走”义所占比例达到了74.5%。“三言二拍”中的《警世通言》作为“拟话本”其中“行走”义也占据了总次数61.5%。而“奔跑、逃跑”义在这两部典籍出现次数均较少。但在《天工开物》《墨林快事》《典故纪闻》等古体文言典籍中“走”的用法仍然延续“奔跑”义作为其基本义,“行走”义出现的比较少。“行走”义自从南北朝出现之后,就一直与“奔跑”义处于相互共存,相互竞争的状态,知道明代白话小说集的大量出现,“行走”义彻底胜出,并取代“奔跑”义成为了“走”字的基本意义。但同时不可忽略的是“走”所表示的意义范畴也在进一步扩大,例如表示“离开,离去”义开始出现:

(1)先生我若真个发迹时却得相谢,便起身走。(《警世通言·卷六》)

(2)酒保见开了门,撒了手便走。(《警世通言·卷六》)

(3)郭排军吃了一惊,拽开脚步就走。(《警世通言·卷八》)

以上三例,结合上下文分析都是“走”表示“离开、离去”意义时的用法。相对于“走”字而言,“行”在明代典籍中出现的次数总体上趋减,其表示“行走”意义时的用法更是有明显减少,无论是在话本还是文言典籍中,“行”作为“行走”义的用法所占比例都不会超过30%。这反映出了“行”字到了明代,其语言活力有巨大的衰减,尤其是在话本中表示“行走”意义的功能几乎被“走”字完全替代,“行”正逐渐演变为书面语,由一个常用字到不常用字的转化过程基本完成。

清代“走”字的基本义和常用意仍然是“行走”,其使用状况于明代相似,在白话文典籍中出现的更加频繁。如在《红楼梦》和《儒林外史》中几乎出现的所有“行走”义都用“走”来表示。例如:

(1)众嬤嬷引着便往东转弯走过一座东西穿堂。(《红楼梦·第三回》)

(2)他若下世为人,我也同去走一道,但把我一生的眼泪还他也还得过了。(《红楼梦·第一回》)

(3)陪着林妹妹走一趟。(《红楼梦·第二十八回》)

(4)范举人三步作一步走来看时,连叫母亲不应。(《儒林外史·第四回》)

(5)写下五个大字道:牛布衣寓內。自此每日来走走。(《儒林外史·第二十一回》)

这一时期“走”的义项又得到了进一步的扩展,在《红楼梦》中“走”字还出现了“泄漏消息”的义项,例如:

(1)太太是多疑的人,只怕疑我走了风声。(《红楼梦·第四十六回》)

(2)凤姐一一的吩咐了众人都不许在外走了风声。(《红楼梦·第六十八回》)

(3)嘱咐家人不许走漏风声。(《红楼梦·第六十四回》)

(4)又吩附宝玉不许在老太太跟前走漏一些风声。(《红楼梦·第八十一回》)

以上四例都是“走”字表示“走漏,泄漏消息”意义的用法,由此看出“走”在白话文中的义项范畴扩展了许多,相较于之前各代典籍中的“走”只表示“奔跑,逃跑”,其语言活力也得到了巨大的激发。而“行”在清代文献中的书面化倾向更加严重,使用次数也急剧缩减,被边缘化,只出现在文言文中。

四、小结

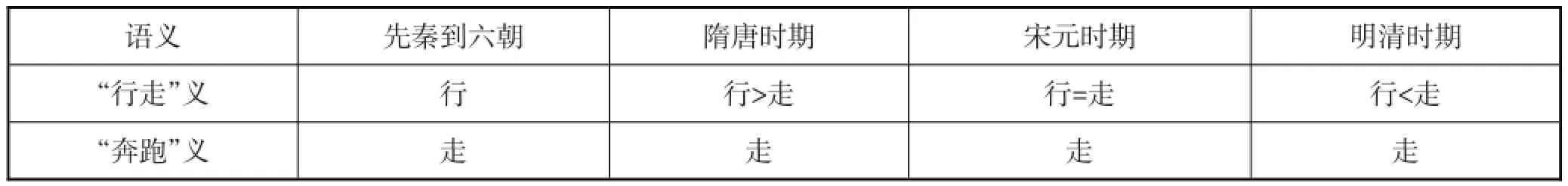

我们通过对不同历史时期文献典籍中“走”与“行”的出现情况以及义项的考察,初步推断出“走”和“行”之间词义的发展演变过程,可以用如表4所示。

表4 先秦至明清时期与“行”“走”义的演变轨迹

图中的“〉”表示在隋唐时期,敦煌变文中“走”用作“行走”义的用法刚刚开始出现,处于萌芽阶段,这一时期的文献中大多仍以“行”来表示“行走”的含义。而“=”表示到了宋元时期,由于宋话本和元曲等白话文集的出现,“走”用作“行走”义的情况开始增多,渐渐与“行”处在了“共同存在,平等竞争”的位置。而到了明清时期“〈”则表示“行”用作“行走”义已经逐渐落化,这时“走”成为了表示“行走”意义的常用字。之前的相关研究认为“走”对“行”的替换实际受到了新词“跑”的影响[5]。徐国庆先生认为:“古代汉语中‘走'和‘行'本是对立的,由于‘跑'取代‘走'的意义,便使‘走'有了‘行'的意义。”[6]这可以是“走”“行”转换原因的一种推断,要分析造成它们之间演变的真正原因还需要大量详尽的语料分析和出土文献的佐证。

[参考文献]

[1]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2013:29.

[2]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,2004:655-656.

[3]高守纲.古代汉语词义通论[M].北京:语文出版社,1994:95.

[4]白云.“走”词义系统的历时与共时比较研究[J].山西大学学报,2007(3).

[5]杜翔.“走”对“行”的替换与“跑”的产生[J].现代中文学刊,2004(6).

[6]徐国庆.现代汉语词汇系统论[M].北京:北京大学出版社,1999:6.

(责任编辑:刘婧)

The Diachronic Study of“Xing”and“Zou”

ZHOU Jingmin

(Literature College,Guangxi University for Nationalities,Nanning,530006 China)

Abstract:From the Pre-qin period to the Ming and Qing dynasties,two meanings of“walking”and“running”in“Xing”and“Zou”always alter or replace each other. On the one hand,“Zou”gradually loses the meaning of running and is replaced by the meaning of walking. Furthermore,“Zou”has already been a common word in Chinese now. On the other hand,“Xing”has gradually being forgotten,which is used for two-syllable words or written language.

Key words:“Xing”;“Zou”;diachronic study

中图分类号:H109.2

文献标识码:A

文章编号:2096-2126(2016)01-0044-05

[收稿日期]2015-12-23

[作者简介]周敬旻(1992—),男,山东淄博人,硕士研究生,研究方向:汉语言文字学专业。