马帮、商铺与移民:贡榜王朝时期缅甸阿摩罗补罗的华商群体

2016-07-22李新铭

李新铭

(厦门大学历史系 厦门 361005)

马帮、商铺与移民:贡榜王朝时期缅甸阿摩罗补罗的华商群体

李新铭

(厦门大学历史系厦门 361005)

[关键词]缅甸;贡榜王朝;阿摩罗补罗;滇缅贸易;华人社区;华商

[摘要]阿摩罗补罗是缅甸贡榜王朝时期的国都,也是当时滇缅贸易中华商前往经商的重要目的地。在滇缅贸易的发展过程中,部分华商开始寓居阿摩罗补罗,并与缅族发生通婚,形成华人社区。在阿摩罗补罗从事贸易的华商可分作“行商”与“坐商”,前者为常年往返于滇缅的马帮商队,后者在缅定居并有固定经营场所。两者在贸易中保持密切合作,“行商”使“坐商”与中国保持人口和商品的流动;“坐商”则掌握了销售渠道,使“行商”所携商品能够行销当地市场。在贸易活动的影响下,华商在当地逐渐形成了独有的社会组织和生活方式。

阿摩罗补罗(Amarapura)在今缅甸曼德勒市南约十公里处,位于伊洛瓦底江之东岸。在贡榜王朝时期(1752年—1885年),阿摩罗补罗两次作为国都(1783年—1823年,1837年—1857年),成为缅甸的政治、经济中心[1]。阿摩罗补罗是当时滇缅贸易中华商前往经商的重要目的地,以云南人为主的华商来此经商,并聚居形成华人社区*因阿瓦、阿摩罗补罗、曼德勒三座城市相距很近,华商对此三地常不加区分,统称为“瓦城”。。阿摩罗补罗曾一度成为缅甸华人最集中的地区,直至1857年缅王决定迁都曼德勒城,阿摩罗补罗的商业地位才逐渐衰落,大部分华商也迁往了新都曼德勒。

华商群体在阿摩罗补罗的活跃时期大致是在18世纪中期至19世纪中期。这一时期是传统滇缅贸易发展的高峰,也是两国传统贸易走向近代化、融入世界市场体系之前夕。相比于同时期活跃的中国海商,以云南人为主的华商主要活跃在内陆地区,他们在陆路的国际贸易中形成了自己独有的贸易模式,并掌握了贸易的主动权。缅甸是当时滇籍华商最主要的国际贸易目的地,他们的贸易方式和移民途径表现出了自身的独特性。本文试图结合碑铭、特刊、考察报告等资料,探讨华商群体进入阿摩罗补罗的历史背景以及他们参与滇缅贸易的基本方式,进而考察华商移居阿摩罗补罗后的社群整合情况,以冀深入认识滇缅贸易的发展与华人移民的互动关系。

一“办棉花”:滇缅贸易的发展与华人社区的形成

贡榜王朝时期是缅甸由独立走向殖民地化的时期。英国于1824年发动了第一次英缅战争,殖民势力首先侵入沿海地区,后又向缅北内陆推进,缅甸也日益卷入世界市场体系。但是,华商群体在缅北的贸易活动及其引起的移民潮是殖民主义到来前就已存在的现象,是传统滇缅贸易延续和发展的结果。

18世纪中期以来,滇缅贸易的一个重要发展是贸易范围的扩大及重心向南移的趋势,华商的活跃范围由近边地区向更远的缅甸中部的瓦城一带推进。在贡榜王朝建立之初,以云南人为主的华商已开始频繁进入缅甸中部的阿瓦、阿摩罗补罗等地。至迟在1773年,阿摩罗补罗已形成一个成规模的华人聚居区。是年,因华人经商者渐多,阿摩罗补罗建立了一座观音庙,即“阿瓦观音寺”*阿瓦观音寺也称“阿摩罗补罗观音寺”或“洞谬观音寺”。,其碑文载:“如瓦城观音寺者,溯自乾隆三十八年汉兵奏凯后,继以两国修睦,商人渐进,丝棉往来,裕国通商,斯时地广人稀,建立斯庙。”[2]庙宇是社区的象征性体现,表明当地华人移民群体已形成了一定的规模,并长期居于当地。那么,是什么因素吸引中国人进入缅甸中部的阿摩罗补罗?

从社会经济史的角度看,这一移民现象的产生首先是与移民来源地的经济发展情况有关,即根源于当时中国西南地区不能完全自给自足的经济。道光年间腾冲人写成的民间文学《阳温暾小引》传唱:“我中华,开缅甸,汉夷授受……办棉花,买珠宝,回头销售;此乃是,吾腾冲,衣食计谋。”[3]《阳温暾小引》是云南商人“走夷方”的谋生指南,此处所见“办棉花,买珠宝”即可解释为“棉花”和“珠宝”是华商从缅甸采购回国的两种主要商品。事实上,缅甸中部正是棉花的主产区,而实阶、阿瓦、阿摩罗补罗等城市则是棉花的交易地点。采购棉花是华商前往上述城市的主要目的,陈孺性即认为:“直至十九世纪中叶,中国最需要的缅甸货物,还是缅甸中部出产的棉花。”[4]

在云南人的经济生活中,棉花是不可或缺的衣被材料,但清代以来云南生齿日繁,加之地不丰产棉,棉花无法自给自足*在当时的滇缅贸易中,中国从缅甸进口的棉花主要是未经加工的原棉。。与之互补,缅甸中部的伊洛瓦底江河谷地带棉花广植丰产*缅甸中部是棉花的丰产区,其气候土壤非常适宜棉花生长,缅甸伊洛瓦底江河谷地带的黑色棉花壤土,肥料高,持水力强,即便在特殊干旱时期亦多能保证丰收。参见赵松乔:《缅甸地理》,科学出版社,1958年,第53页。,该地逐渐成为云南重要的域外棉花来源地。更为重要的是,缅甸棉花的输华涉及了传统社会最重要的两个经济领域——农业和手工业,这些棉花将流入到众多的小农和小手工业者手中,进行纺纱、织布、制衣被或再流通。前往缅甸中部“办棉花”虽不比“买珠宝”易于获得暴利,但棉花在国内市场的加工、流通环节将涉及众多的劳动者和消费者,打开了自然经济的一个缺口。因此,将缅甸中部出产的棉花运回云南具有很大的市场需求和获利空间,“办棉花”亦成为吸引华商进入缅甸中部重要的经济因素。

在18世纪的中前期,中缅棉花贸易已形成一定规模。但是,缅甸棉花稳定地输往中国则迟至18世纪末。在此之前,尤其在1765年至1790年间,新兴的贡榜王朝与清朝处于战争及战后的外交争端状态,期间商道阻滞,棉花入华受阻。在1765年至1769年的“清缅战争”中,商道封锁,税口禁闭,阿里衮、鄂宁向乾隆皇帝上奏:“彼处所产珀玉、棉花、牙、角、盐、鱼,为内地商民所取资,往来俱有税口。自用兵以来,概行禁止。”[5]在战事结束后的1770年至1790年,中缅又因“称臣纳贡”问题陷于外交争端。乾隆帝遂令禁边:“因缅人贡使不至,帝令毋许奸商挟货贸迁以利缅,且漏内地消息。”[6]禁令使货物堆积滞销,尤以棉花为甚,李侍尧奏道:“去冬臣往腾越边外照料出防,得知关外新街、蛮暮等处捆载棉花,积如山阜。”[7]直到1790年,缅甸使团为乾隆帝贺寿进京,“赍送金叶表文、贡品、象只,叩祝万寿……并据该国长恳请敕赏封号,管理阿瓦地方”[8]。至此,两国确立了形式上的朝贡关系,中缅关系恢复正常。乾隆帝遂下令对缅“开关通市”:“至该国自禁止通商以来,需用中国物件,无从觅购;而该国所产棉花等物,亦不能进关销售。今既纳赆称藩,列于属国,应准其照旧开关通市,以资远人生计。”[9]

1790年是个转折之年,中缅和平关系的确立及“开关通市”的政策使传统的滇缅贸易迅速发展,并进入了鼎盛时期。在这一时期,中缅贡赐贸易所占的地位已微不足道,民间互通有无的贸易占据了主导,其中棉花是缅甸输华的第一大宗商品。1795年,英人迈克尔·西姆斯出访缅甸时发现,棉花是阿摩罗补罗运往中国的主要商品:“在缅甸首都至中国云南之间存在着规模庞大的贸易往来,其中棉花是从阿瓦(阿摩罗补罗)*此处西姆斯笔下的“阿瓦”(Ava)实为阿摩罗补罗,因为1795年西姆斯出访缅甸时,阿摩罗补罗为缅甸的首都所在地。当时西方人笔下的“阿瓦”(Ava),不单纯指阿瓦城,其含义已发生了延伸,常作为当时整个缅甸雍籍牙王朝(也即贡榜王朝)的代称,故有“阿瓦王朝”之称,或者也以“阿瓦”统称阿瓦城、阿摩罗补罗等地。输出的最主要商品。”[10]

进入19世纪,缅甸开始走向殖民地化,并日益卷入世界市场体系,但传统的滇缅贸易格局仍维持了相当长的时间,棉花在两国的贸易结构中仍然占有重要地位。据第一次英缅战争(公元1824—1826年)后出访缅甸的克劳福德观察,由缅甸输出的商品以棉花为大宗,其他还有象牙、燕窝、鹿角、青玉、蛇纹石等。经克劳福德估算,在1826年时,自缅甸经陆路输往中国的棉花量可达1400万磅,货值约有228,000英磅[11]。同时,华商也以中国生丝作为大宗商品输入缅甸,与棉花交换,“这些生丝所制织物在缅甸各阶层人士中流行使用,……价值相当于81,000英镑”[12]。当代学者维克多·李伯曼则认为,在19世纪20年代,商人每年会将7000吨缅甸棉花贩运到云南,约是17世纪的6倍[13]。亨利·尤尔的估算认为,1854年缅甸向中国出口的棉花总值约为225,000英镑,其他商品约为100,000英镑[14]。从18世纪末至19世纪中期,缅甸棉花种植已成规模化,乃是缅甸对华输出的第一大宗商品。

在缅甸棉花输华的贸易中,华商在流通领域发挥了重要作用,他们一般直接参与棉花从缅甸首都地区到中国市场的采购、运输与销售。“中国商贾在实阶、阿瓦等地收购棉花后,或租赁,或自备船只,把棉花运至八莫,然后用骡马运返云南。但棉花主要集散地为实阶。华商运载棉花的船都是平底船,每只可载一百箩,每箩达一百缅斤。”[15]在1854年之前,华商可直接向缅甸首都地区的农民收购棉花。但是,在1854年,缅廷垂涎其利,对棉花收购实行了专卖控制。“在此之前(1854年之前)经营棉花的华商,时常在棉花尚未收获之前,贷款给缅甸棉农,他们以实物偿还贷款。棉花专卖政策颁布后,贷款则完全由缅廷发放。缅廷从棉农购进棉花的价格每百缅斤为二十钹银,但以每百缅斤四十五钹银的价格,转售与华商。”[16]

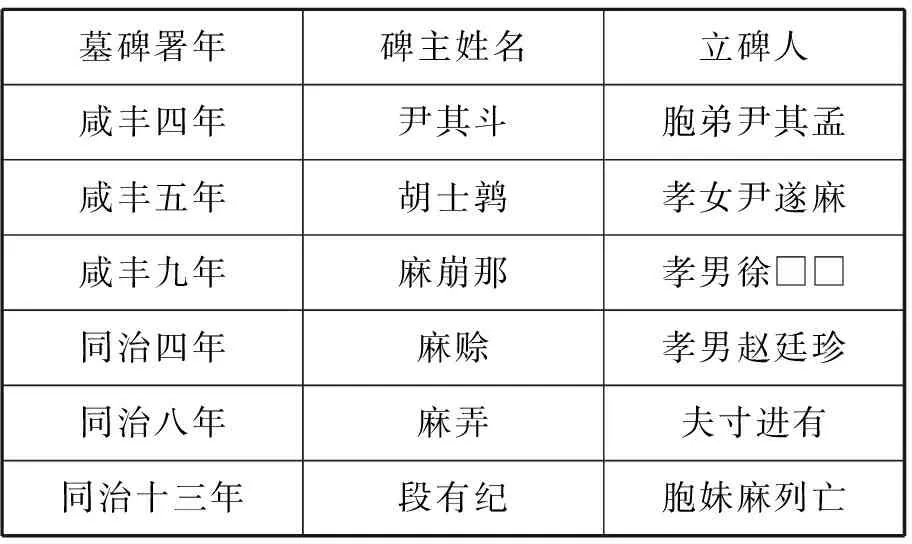

由于棉花采购的重要,靠近棉产区的贸易地点阿摩罗补罗逐渐成为华商的聚居地。而且,华商在生活上与当地人逐渐产生日益密切的联系,阿摩罗补罗社会出现了较为普遍的华缅通婚现象。这一类华人多在缅长期从事商贸活动,如云南商号“三成号”的创始人之一李茂林,其子“李大森又继父辈业,长期侨缅经商,娶缅妇女,至今其墓尚在洞缪华侨坟山”[17]。此处提及的“洞缪华侨坟山”,在今阿摩罗补罗的洞德曼大湖领新拱附近,即现在的“洞谬领新拱坟场”。在该坟场中,今尚存清咸丰至同治年间字迹可辨的墓碑15块,其中有6块墓碑铭文可直接反映当时华缅两族的通婚情况:

墓碑署年碑主姓名立碑人咸丰四年尹其斗胞弟尹其孟咸丰五年胡士鹑孝女尹遂麻咸丰九年麻崩那孝男徐□□同治四年麻赊孝男赵廷珍同治八年麻弄夫寸进有同治十三年段有纪胞妹麻列亡

注:寸镇华先生于2005年前往阿摩罗补罗领新拱坟场,他抄录了20座清咸丰至同治年间尚能辨认字迹的墓碑。寸镇华先生为当地缅甸华人,时为云南会馆第十一届(2003—2007)理监事职员。参见〈缅〉吴泽亮主编《缅甸曼德勒云南会馆史略》,缅甸曼德勒云南会馆内部特刊,2007年,第145-146页。

墓碑人名中的“孟”和“麻”分别为年轻男子和女子的缅族人名称谓,因混血儿之故,其姓名才添此二字;另外余下的该时期的九座墓碑尚难考其家族背景。同治年间虽已至19世纪六七十年代,但联姻之谊应早于墓刻的年代,大致可反映早于墓刻一代人时间的华缅两族存在的通婚情况。

阿摩罗补罗华人移民第二代中形成了相当部分的中缅混血儿,这种联姻过程也是华商由侨居经商转变为定居生活的过程。亨利·尤尔对此记载:“虽然那些条件更优越的中国人在进入缅甸时本不打算长期居住,但是,几乎各个阶层的中国人都娶缅甸妇女或者那些定居在缅甸的女同胞为妻,实质上这些中国人大多已成为定居在此地的居民。那些较富有的中国商人多让儿子回国接受教育,但女儿很少离开缅甸。”[18]华商通过与缅族的族际通婚,加深了与当地社会的互动与联系,同时也利于华商将日常生活和经济活动的重心放在经商之地,实现商业利益的代际传承。在缅甸定都阿摩罗补罗的第二个时期(1837—1857年),阿瓦和阿摩罗补罗已有数量可观的中国移民:“当时的恩瓦和阿木腊布腊,各族人口约有二十余万,其中滇侨将近一万多人。”[19]1855年,亨利·尤尔在阿摩罗补罗的考察显示:“中国人的砖瓦建筑占据了住宅区的大片面积。在这座都城及其邻近村落,他们的总数应该在2000户左右。”[20]

概言之,中国西南与缅甸中部地区形成了某种更为紧密的经济联系。这种经济联系基于滇缅两地社会经济发展的内在结构特征,并主要表现为滇缅贸易中关乎民生的棉花贸易的繁荣。1790年是滇缅贸易的转折之年,和平关系的确立及“开关通市”的政策使传统滇缅贸易进入了鼎盛时期,也使更多的华商走出国境前往缅甸中部“办棉花”。由于贸易的发展与移民互动,阿摩罗补罗社会中华缅通婚现象普遍出现,其华人社区亦随着贸易的繁荣而不断发展扩大。

二“行商”与“坐商”:商路的开拓与贸易的据点

清人陈还在光绪年间*陈还对云南马帮入缅路线的调查时间应在第三次英缅战争(1885年)结束后的初期。虽然考察的时间较晚,但马帮路线为长期行走探寻形成,在现代道路系统建立前,这些商道的存在具有一定的稳定性。对缅北华商所作调查之记载写道:“山村水驿,几于无处无之。然皆坐贾,久居兼有房屋者也。至行商货驼,年常二三万。”[21]在陈还的记述中,“行商货驼”是指在滇缅间兼行驮货及贩售的马帮商队,亦可称“行商”。“行商”常年周期性地往返于滇缅两地,具有较高的流动性,他们促进了商品和人口的流通。与之对应,那些在缅甸长期从事商贸活动,并开店置业的华商被称之为“坐商”或“坐贾”,即上引所述“久居兼有房屋者也”,这一商人群体多是“行商”的主要贸易对象或雇主。“行商”与“坐商”在贸易中存在密切的互动合作关系。

“行商”是滇缅贸易商路的开拓者。滇缅交界多山地,地理环境复杂。由于山岭横隔及水文的复杂,这一地区不利于舟车的长途通行。在现代交通工具和道路系统普及前,畜力驮运*在相当长的时期里,滇缅交界地区的陆路运输主要借助畜力的驮运。当时云南可用作驮载贩运的役畜有马、驴、骡、牛,或直接由人背运,但滇缅贸易中的马帮商旅组织主要使用骡子作为驮载工具。是滇缅间实现中长途运输的主要方式。在各类役畜中,骡子因宜于役使和行立在多山多林地带,渐成主要驮载工具。更为重要的是,云南商帮将可观数量的赶马人及其役畜编制成一体,形成更具规模且组织严密的马帮商队。此类马帮的出现为克服山地险阻创造了基本条件:一方面,马帮的规模效应解决了畜力驮运单位运力较小的缺点,实现驮载任务的细化分工和运力的集约化,能够对棉花、生丝等大体积货品进行成规模有效率的长途运输;另一方面,马帮成员的增多和组织的严密化加强了商旅在危险地区的抗风险能力*总体而言,云南马帮的组织结构一般以掌帮为首,依次往下还有锅头、班、把,形成分工管理。马帮中又有专业性马帮和临时性的“拼伙帮”,而一支专业性马帮有一套更严密的组织机构,从内部的领导来讲,一般分为大锅头、二锅头、管事三个层次,每人都有明确的分工;骡马本身的编制也有其规律,会按役畜的能力差别分为头骡、二骡……最后一匹为掌尾。参见王明达、张锡禄《马帮文化》,云南人民出版社,2008年,第104-106页。。

云南商帮利用马帮开拓了直达阿瓦、阿摩罗补罗的陆上通道。英国人克劳福德于1827年的调查表明:“那些由中国来的商旅全由中国人组成。在每年的十二月初,他们就可以抵达阿瓦,据说从云南到阿瓦的路程需耗时六周。这些人从中国启程的时间须在十月中旬的雨季停止之后,因此他们的旅行只限于在上述的时间段里进行。旅程途中不涉水道,那些货物亦不用车载,全部利用马、骡及驴子运送。”[22]马帮一般在相对固定的季节(避开雨季)出发赴缅,又在相对固定的季节回乡。当时马帮走陆路抵达阿瓦、阿摩罗补罗的路线需经阿摩罗补罗城北13英里处的马塔,此地为商队的中转站或商品的集散地。1836年游历缅甸的传教士霍华德·马尔科姆对此记载道:

那些小一些的商队成员由五十、一百或两百人构成,成员最多的商队可达上千人。每个成员有几匹滇马或骡子,有时会有十五至二十匹;每只役畜可用驮子载重约一百至两百磅。在野兽出没不多的情况下,二十五天就走完全程。……商队停靠于一个中国人的集市,位于阿摩罗补罗城北十三英里处的马塔(Madah),那里主要居住着克钦人。马塔圈起了一些大围场,里面在开展交易会,随行役畜也在里头喂食放养。[23]

马尔科姆所记载的马帮已形成一定的规模,并且熟悉商道沿途的地理情况,能够在相对较短的时间实现有规模的运输。

当马尔科姆抵达阿摩罗补罗时,他发现当地的华商利用这些马帮与中国保持密切的商贸联系,其记载道:“在1823年时,阿摩罗补罗几乎毁于大火,虽然城墙内仍余断垣残壁,但今此地连同市郊都已发展为城区,其生齿日繁可赛阿瓦。城中寓居人数众多的华人,他们利用那些一年过来一次的商队与家乡保持大规模的贸易。”[24]而作为一名传教士,传播福音乃是马尔科姆游历缅甸的主要目的,当他发现城内众多的华商,以及不断到来的云南马队,他作了如下的思考:“这座城(阿摩罗补罗)至少住着两个宣教士,该城的重要性不仅在于其十万之众的居民,也因此地可能过来了数千中国人。其中一个传教士需要去学一些汉语,以待有朝一日能随其商队一起去往云南。”[25]可见,在阿摩罗补罗和云南之间,得益于马帮常年在两地往返贩运,两地市场得以连接,人口和商品实现流通。

据陈还的调查,云南马帮出入滇缅形成了六条路线,“自西而东,路出野山,分六道出入滇缅”。其中,上引的克劳福德和马尔科姆所述马帮路线为全程走旱道到达缅甸中部,乃六条路线之一,是云南缅宁(今临沧)商帮“大山帮”的主要入缅路线。陈还记载道:“由缅宁出木邦,走大山至阿瓦者为大山帮。”[26]另外,在六条路线中,还有两条路线也可以间接抵达缅甸的首都地区。但是,陈还所考的后两条路线只记载了从云南到新街(八莫)的情况,对八莫再转运通往缅甸首都地区的路段未作记载。在陈还的记载中,这两条路线分别为云南腾越商帮“火焰山帮”和云南永昌、龙陵商帮“硔硐帮”的主要入缅通道,其载:“自腾越经石梯(初有上中下三条分,今并归中路)出蛮暮而至新街者为火焰山帮;自永昌、龙陵出崩干(在天马关外)以抵硔硐(去新街六十里),踅上新街者为硔硐帮。”[27]

陈还所述的这两条路线是从云南到新街(八莫)的旱道部分。事实上,新街(八莫)是一个水陆交通枢纽,马帮将货物运抵此地后,又会将相当大的一部分货物再通过伊洛瓦底江的内河水运转至缅甸中部;返之,则可从当地采购商品溯江而上,至八莫后改由马帮驮货返华。英人迈克尔·西姆斯曾记载道:

在缅甸首都至中国云南之间存在着规模庞大的贸易往来,其中棉花是从阿瓦(阿摩罗补罗)输出的最主要商品……棉花由大型船只沿伊洛瓦底江北上装运至八莫,并在八莫的集市与当地华商易得其他商品。当华商获取棉花后,将其分装水路和陆路运回中国境内。此外,琥珀、象牙、宝石、果子干、东方海岛的燕窝等亦在交易之列。缅人则获得生丝、熟丝、丝绒、金箔、蜜饯、纸张、金属器具等物。[28]

可见,伊洛瓦底江是缅都阿摩罗补罗与云南间各类商品流通的重要通道,八莫则是居于贸易路线中段的水陆转运枢纽。在滇缅贸易中,这条旱路与内河运输相结合的路线比全程走旱路的路线更有活力。学者巴素在其专著中写道:“云南西部的一部产物也不断地向八莫输入,大部分超出了该城和该区居民的需要。因此,所有剩余的商品便顺伊拉瓦底而下,向首都和沿岸各大城镇行销。……它在各方面均较一年仅有一度由唐尼(木邦)抵达首都的通商路线更为重要。”[29]

因此,马帮商队除了全程走陆路外,其商品还可以通过内河的转运抵达阿摩罗补罗,即“行商”主要以两种方式抵达阿摩罗补罗:其一,全程走陆路,由云南缅宁出境,经木邦,皆走陆路直抵阿摩罗补罗,其二,陆路结合内河水运,由云南腾越、永昌、龙陵出境,先取陆路走八莫,再由八莫转伊洛瓦底江水运至阿摩罗补罗。

“行商”多集货物运输和商业贸易于一体。当“行商”到达目的地后,出于身份上的认同及对商业利益的控制,他们多与当地同族(一般为同乡)的“坐商”保持互动合作。“坐商”多在缅开店置业长期经商,是“行商”的主要贸易对象或雇主。“坐商”多已定居缅甸,主要聚居在商业繁荣的街区。在缅甸定都阿摩罗补罗的第二个时期(1837年—1857年),阿摩罗补罗已有数量可观的华商在当地长期从事商贸活动。该城的市区形成了两个华人集中的街区:“当时阿木腊布腊有完整的市区规划,共有四十八条街巷,仅汉人街就有两条,一条叫汉人大街,一条叫汉人小街。”[30]

这一类华人社区的存在,使华商有了一个打开缅甸市场的贸易据点,远道而来的“行商”可以参与到“坐商”成熟的商业网络中进行贸易活动。对此,1855年亨利·尤尔所作的调查记载如下:

这些(阿摩罗补罗)华商大部分为代理商,与在中国的家乡保持贸易往来。他们并不是从交易中赚取佣金,而是在商品销售的利润中分得提成。为此,他们常常每隔六、七年就要回一趟中国清理相关的账目。……在阿摩罗补罗,有五、六家代销商铺的年销售额最多可达二十万铢(Tikal),另有超过二十五家商铺年销售额可过两三万铢。零售商则通常财力不济,他们常从上游供货的同胞那里以两三个月的赊销期拿货;待之小有积蓄,他们就用自有资金购入棉花销往中国,届时再采购货品返程。[31]

据上引材料,在滇缅贸易的利益链中,阿摩罗补罗“坐商”主要作为渠道功能的中间商从中获得利润。“坐商”的经营规模各有不同,但无不与中国保持密切的商贸联系。“行商”与“坐商”的协作构成了华商跨国贸易的一种基本方式,为降低交易成本并打开当地市场创造了条件。“坐商”在缅甸开设商铺长期经营,掌握了当地市场信息,因此,“坐商”可以作为“代理商”承接“行商”从中国运来的各类货物,使中国商品能够渗透更细分的市场,或者“坐商”本身就是“行商”的雇主或户主。同样,“坐商”有赖于“行商”,与远端的中国内地市场保持人口、商品和金银的流动性,缅地物产亦由“行商”运销中国。在两者的互动中,阿摩罗补罗华人社区事实上成为了华商进行商品采购与销售的贸易据点。

“坐商”当中资本积累雄厚者会在多个地点设立商铺,并融入跨国的城镇市场网络,如和顺的“三成号”不仅在阿摩罗补罗设立总栈[32],而且“缅甸北八募、密支那,国内腾越、永昌、下关、省城昆明,都设有栈口”[33]。当时阿摩罗补罗已有较多的华商商号在当地设立店铺,如在1838年至1846年间,当地华商集资重修阿瓦观音寺,其中仅牵头主事的大商号就有57家,如“和盛号、福俗号、正泰号、立昌号、三成号、美顺号、茂盛号、源盛号、正兴号、谦和号、德盛号、大有号、鸣盛号、育茂号、恒泰号、宣纶号、祥盛号、建昌号、茂生号、万顺号、永茂号……天锡号、天源号、秀发号”等[34]。

此外,散商小户的特征则相对模糊,如亨利·尤尔在上引材料中提及的所谓的“零售商”,他们资本单薄,介于“行商”与“坐商”之间,灵活性强,可直接参与供需两端市场的商品贩售。“行商”与“坐商”之身份可随其事业的发展而转变,“行商”在积累了一定资本后可在缅甸开办商铺在地经营,如腾冲李永茂于19世纪中期创建的“永茂和”商号,“开店以前他继先曾祖父之后在缅甸八募与腾冲之间经营肩挑马驮的边境贸易,稍有积累便在缅甸抹谷开设店铺,成为坐商”[35]。

综上所述,在滇缅贸易中,马帮商队开辟了多条通往阿摩罗补罗的商路,实现了两地人口和商品的流通。在阿摩罗补罗从事贸易活动的华商可据其流动性分作两种:其一是远道而来的马帮或承接马帮货物乘船而来的商人,可谓之“行商”,他们常年往返于滇缅,具有较强的流动性;其二是定居于当地的华商,可谓之“坐商”,他们多在阿摩罗补罗置业开设商铺。在两者密切的互动协作中,华人社区成为华商打开当地市场的贸易据点。“行商”为华商群体提供了人口、商品以及金银的流动性,“坐商”掌握了缅甸当地市场信息及商品采购与销售的渠道。“行商”与“坐商”的协作构成了华商跨国贸易的一种基本方式。

三贸易的影响:会馆组织的建立与商人群体的整合

阿瓦观音寺始建于1773年,并历经多次重修扩建。就目前掌握的史料看,庙宇在第三次重修时已可见其作为会馆组织的运行情况。阿瓦观音寺第三次重修起因于一次火灾,其碑文《重修观音寺功德小引》载:“道光十七年七月内,荧火咸为灾,防其不预……烈焰钧天,坠至于斯,一焚如洗。”[37]在阿摩罗补罗的城市大火中,阿瓦观音寺亦被夷为平地。为此,当地华商开始对庙宇进行大规模的集资重建,“涓取道光十八年兴工,延至二十六年告竣”[38],即从1838年兴修至1846年竣工,历时长达8年。当地华人会馆组织早期的形态与运行情况,可从此次庙宇重修过程中略知一二。

由于庙宇的修建所费不赀,时间周期长,这就需要动员不同的社会成员共同参与。为此,华商需要一个能够协调不同人群利益的组织或机构。自1838年起,华人社区中16个实力最为雄厚的云南商号组成了“值年管事”,作为主持和领导修庙工作的领导机构:“值年管事自道光十八年起至二十七年止:谦和号、正兴号、茂生号、万顺号、源盛号、太和号、德盛号、美顺号、立昌号、玺顺号、茂盛号、福裕号、和盛号、正泰号、建昌号、三成号。”[39]

事实上,“值年管事”也是今“曼德勒云南会馆”(亦称瓦城云南同乡会)领导机构“理监事会”之前身[40]。当时在“值年管事”这一领导层之下,另行设置了“总理提调、司账书记、承办管事、买办什物”等办公机构[41]。

“值年管事”主要任务是动员社会成员共同参与庙宇的修建,并为修庙募得足够的资金。在1838年,“值年管事”筹资的主要办法是在华商贸易活动中抽取“厘金”。此处所谓的“厘金”是从华商在阿摩罗补罗所发生的商品交易中抽取的一种特殊经费,作为修庙的公益积金。“厘金”的抽取具有强制性,最初只在华商的丝棉交易中抽取二分,“溯自道光拾捌年前,每丝花抽厘金贰分”[42]。但是,在庙宇修建过程中,“兹因得地敞宽阔,估计工程浩大,用费难量,又值公厘项无存”,于是提高“厘金”的抽取率,由“每丝花抽厘金贰分”转变为“众号公同筹酌,收成肆分”[43],即“厘金”由原来的二分提高至四分。到了1844年,修庙费用再次入不敷出,于是“厘金”的额度再次提高,“又至(道光)二十四年,加收六分”,同时将征收范围扩大至丝棉交易之外的商品,“诸色京广土货,照例加收”[44]。

在修庙的募资过程中,“厘金”构成了建庙资金的最主要来源,可见贸易活动在华人经济生活中的重要性。“厘金”的抽取为我们呈现了华商参与贸易活动的相关情况,“厘金”主要来自华商的丝棉交易,这说明棉花和生丝在滇缅贸易中作为进出口大宗商品的地位,阿摩罗补罗则是这两种商品的重要交易地点。从入账总额的各资金来源比重看,大商号所纳的“厘金”占了总额约八成,说明大商号在滇缅贸易所占份额之大,是有垄断性优势的。而由大商号组成的“值年管事”在华人社区表现出了很大的社会影响力,能将不同的社会成员整合为一个协作互助的整体共同参与庙宇的兴修,说明大商人构成了当地华人社会的“精英阶层”,并与同族商人间形成了某种形式的权威系统,而这种社会关系的产生皆以大商号的经济实力作为基础。

另外,修庙的过程也是社群整合的过程,大小商人通过共同参与庙宇的修建而凝聚在一起。在庙宇修建的社会动员过程中,两种社会关系发挥着关键作用:一是因修庙而成立的社会组织,二是该组织与社会成员在经济活动中所形成的约束关系。就本质而言,这两种社会关系的存在维系于当地华人社会经济生活的最重要方面——贸易活动,经济能力则是衡量这两种社会关系中身份地位和影响力的最主要指标,因此经济实力雄厚的华商能够在修庙过程中发挥领导性作用。而“厘金”是在华人的商品交易中予以强制性抽取,说明修庙过程所衍生的社会关系已超越了修庙本身所发生的固有关系,扩展到了更为广泛的社会和经济管理领域。

1846年,阿瓦观音寺正式竣工落成,形成了具有中国西南汉传佛寺风格的多重院落式庙宇:“刹外壁前,双狮并峙。由外及内,客厅轩然联接,两厢相对,门格攒花。更进一层客厢,依然覿面美女明窗。正殿堂高数仞,永祀明禋。”[50]阿瓦观音寺不仅是阿摩罗补罗华人的信仰和祭祀中心,同时也为华人社区提供了一个社会活动中心和管理机构。阿瓦观音寺是个亦庙亦会馆的场所,但在庙宇的组织架构中,僧人不见有其重要性,因为阿瓦观音寺并非真正意义上的“丛林”。阿瓦观音寺在重修时形成的“值年管事”,在庙宇完工后仍作为领导机构被保留下来,并广泛参与到华人的社会生活中:“当年的值年管事,所担负的职责,同今天同乡会理监事会的职责相同:寺宇的维修,神诞会火之筹办,住持人事的安排,施棺坟山的管理,同侨纠纷之调解,扶贫济弱,往来困难同乡之路费援助。”[51]庙宇的领袖“总理负责人”则实质为华商群体及整个华人社会的领袖,“总理负责人”之位掌握在华人社区的大商人手中,“道光至咸丰、同治间,约公元1846至公元1874年的总理负责人为万调元、李体恕、尹必选、李根源、李芳廷、尹文番”[52]。

但是,阿瓦观音寺的社会功能也随着阿摩罗补罗在政治和经济上的边缘化而逐渐弱化。1857年,缅甸再次迁都,由阿摩罗补罗北迁约10公里至曼德勒,原先集中于阿摩罗补罗的政治、经济、人口等资源开始转移至曼德勒。阿摩罗补罗的大部分华商也随其迁往,“迨至缅王们董们时代迁都瓦城(曼德勒),侨商旋随移徙”[53]。随着阿摩罗补罗华人迁往新都,阿瓦观音寺也不再适合作为移民会馆之用,“当时迁徙以后,所有滇侨的福利工作,神诞会火,坟山及施棺事宜,仍在洞谬观音寺(阿瓦观音寺)办理。但因地区距离之故,往返多有不便,很多滇侨皆有在曼德勒建筑会馆之议”[54]。众议之下,新的会馆在曼德勒建立,“由腾冲和顺华侨尹蓉再倡建馆之事,……自清光绪二年秋兴工,历时五年至光绪七年”[55]。随着阿摩罗补罗商业地位的衰落,贸易中心转往曼德勒,曼德勒成为华商新的聚居中心。

结论

阿摩罗补罗作为华商的贸易活动中心大致是在18世纪中期至19世纪中期。虽然华商的活跃时期是发生在特定的历史时段,但他们在阿摩罗补罗的贸易与移民活动,为我们了解这一时期中缅的经济关系及华人向海外陆路迁徙的情况提供了重要线索。

华商在阿摩罗补罗的贸易与移民活动表明,在殖民主义到来之前,中国西南边疆社会的经济已不单纯是一个局限于中国境内的国内经贸体系,中国西南地区与缅甸在经济上已存在较为紧密的互补性联系。滇缅贸易的一个发展趋势是日常用品交易规模的不断扩大,尤其是云南对诸如棉花等外来原料需求旺盛。因此,以云南人为主的华商需要频繁走出国境向外域获取某些生产生活资源。而且,我们也应注意到中缅外交和地理环境对滇缅贸易的影响和作用。其一,从外交关系的角度看,1790年“开关通市”政策的最终确立是宗藩体制下清廷“怀柔远人”的产物,如乾隆帝所言:“缅匪降表一日不至,一日不可许其与内地通商。此一节乃中国制驭外夷扼要之道,把握自我而操,最为长策。”[56]但是,在两国确立了形式上的朝贡关系后,滇缅边民互市的合法性也获得了官方层面的认可,这为滇缅贸易的长足发展奠定了基础。其二,从地理环境的角度看,传统滇缅贸易主要集中于从云南到缅甸的内陆地区,这在一定程度上减缓了资本主义因素的介入,即使在第一次英缅战争后,滇缅贸易仍是两国平等的国家经贸关系,其性质也在清廷可容忍的范围。而滇缅间延绵的山地使通商的交通难度大为增加,这就需要商人在长途贩运过程中进行更多的互动协作。

马帮解决了滇缅山地长途运输的规模和效率问题,而马帮入缅后的转运、销售或采购活动则有赖于同族商人的互动协作。因此,在阿摩罗补罗,我们可以看到“行商”与“坐商”在跨国贸易中形成的运销合作关系。“行商”开拓了商贸路线,并帮助“坐商”与远端的中国市场保持稳定的联系;“坐商”则在缅甸定居置业,掌握当地市场信息,使“行商”所携商品能够渗透更细分的市场。因此,缅北华人聚落多分布于商道沿途的贸易要地,其本身就作为滇缅贸易中华商的贸易据点存在,华人社会亦与贸易的繁荣互动发展。在华人社会,庙宇在社群团结和社区结成过程中发挥了重要作用。庙宇不仅作为信仰中心,事实上也发挥着移民会馆的功能。华人社会透过对庙宇的修建、维护、管理等事务,使不同的社会成员凝聚在一起。而这一过程,贸易的影响仍贯穿其中,那些经济实力雄厚的商人对社会秩序的稳定发挥主导作用,他们充当华人社会的民间权威,在重要的公共事务中具有决断权。显然,在新的生存环境中,华商群体形成了自己独有的社会组织和生活方式。

在贡榜王朝末期,英国继续加紧对缅甸的侵略,于1885年发动第三次英缅战争吞并缅甸。至此,中国西南边疆地区与英殖民地相连,直接面向了世界市场。但华商在传统滇缅贸易中开拓的商路和贸易据点并未因此失去活力,而是成为中国西南步入早期经济全球化的联系纽带。若将当时华商在缅甸的贸易与移民活动视作历史之镜,现今中国“一带一路”的战略布局应重视海外华人这一外域民间的路径,他们熟悉住在国的社会、历史、语言、民俗和法律,且形成了较为成熟的商业网络,具有融通中外的优势,是中国重要的海外资源。

【注释】

[1] 〈英〉戈·埃·哈威著,姚梓良译《缅甸史》(下),商务印书馆,1973年,第604页。

[2][34][37][38][39][41][42][43][44][50] 《重修观音寺功德小引》,道光二十六年(1846年),现存于缅甸阿摩罗补罗阿瓦观音寺。

[3] 王洪波、何真:《百年绝唱——和顺〈阳温暾小引〉一部早年云南人的“出国必读”》,云南大学出版社,2005年,第75页。

[4][15][16] 〈缅〉陈孺性:《缅甸华侨史略》,载《旅缅安溪会馆四十二周年纪念特刊》,集美印务公司,1963年,第F14页,第F14页,第F15页。

[5][8][9][21][27][56] 余定邦、黄重言编《中国古籍中有关缅甸资料汇编》,中华书局,2002年,第548-549页,第670页,第671页,第1401页,第1401页,第620页。

[6] 《清史稿》卷528《列传三百十五·属国三》,中华书局,1977年,第14679页。

[7] 中国第一历史档案馆:《军机处录副奏折》(外交类),第363号。

[10][28] Symes Micheal,AnAccountofanEmbassytotheKingdomofAva:SentbytheGovernor-GeneralofIndia,intheyear1795,SBBR VOL.4, Issue 1,Spring 2006, p.156.

[11][12][22] Crawfurd John,JournalofAnEmbassyfromtheGovernorGeneralofIndiatotheCourtofAvaintheyear1827,London: Henry Colburn, 1829,pp.437-438,pp.436-437,p.436.

[13] Victor Lieberman,StrangeParallelsSoutheastAsiainGlobalContext,C.800-1830,Cambridge University Press, 2003, p.170.

[14][18][20][31] Henry Yule,SentbytheGovernor-GeneralofIndiatotheCourtofAvain1855,withNoticesoftheCountry,Government,andPeople,London: Smith Elder and Co. 65 Cornhill, 1858,p.148,p.150,p.143,p.150.

[17][33] 尹文和:《云南最古老的华侨商号——“三成号”》,载《云南文史资料选辑》(第42辑),云南人民出版社,1993年,第227-228页,第227页。

[19][30] 〈缅〉吴泽亮主编《缅甸曼德勒云南会馆史略》,缅甸曼德勒云南会馆内部特刊,2007年,第41页。

[23][24][25] Howard Malcom,TravelsinSouth-easternAsia,embracingHindustan,Malaya,Siam,andChinawithnoticesofnumerousMissionaryStations,andaFullAccountoftheBurmanEmpirewithDissertations,Tables,etc.Vol.I&II,Boston: Gould Kendall and Lincoln, 1839,p.225,p.114,p.115.

[26] 当时云南马帮出入滇缅形成了六条路线:西出古永、盏西及走锡马(万仞、巨石关外)以赴玉石、树乳等场者为走厂帮;自腾越经石梯(初有上中下三条分,今并归中路)出蛮暮而至新街者为火焰山帮;自永昌、龙陵出崩干(在天马关外)以抵硔硐(去新街六十里),踅上新街者为硔硐帮;东出遮放、芒市以赴摩谷之宝石厂者为回回帮;由缅宁出木邦,走大山至阿瓦者为大山帮;由普洱等属出车里走茶山而下暮尔缅者为奔竜帮(大山、奔竜大半汉回帮驼)。参见余定邦、黄重言编《中国古籍中有关缅甸资料汇编》(下),中华书局,2002年,第1401页。

[29] 〈英〉巴素著,郭湘章译《东南亚之华侨》,正中书局,1974年,第101-102页。

[32] 贡榜王朝历经多次迁都,“三成号”每次都随同迁往,将总栈设在新的首都。参见尹文和:《云南最古老的华侨商号——“三成号”》,载《云南文史资料选辑》(第42辑),云南人民出版社,1993年,第229-230页。

[35] 李镜天:《永茂和商号经营缅甸贸易简史》,载《云南文史资料选辑》(第42辑),云南人民出版社,1993年,第66页。

[36][53][54] 《洞缪观音寺修葺始末记》,1967年,现存于缅甸阿摩罗补罗阿瓦观音寺。

[40][51][52][55] 〈缅〉吴泽亮主编《缅甸曼德勒云南会馆史略》,缅甸曼德勒云南会馆内部特刊,2007年,第43页。

[45][46][47][48][49] 《出入银两账》, 载《重修观音寺功德小引》,道光二十六年(1846年),现存于缅甸阿摩罗补罗阿瓦观音寺。

【责任编辑:陈文】

Trade Caravans, Shops and Immigrants:the Chinese Merchants of AmarapuraDuring the Konbaung Dynasty of Burma

Li Xinming

(Department of History, Xiamen University, Xiamen 361000, China)

Keywords:Burma;the Konbaung Dynasty;Amarapura; Yunnan-Burma Trade; Chinese Community; Chinese Merchants

Abstract:In Konbaung Dynasty, Amarapura was the capital of Burma and an important destination for Chinese merchants to do business in the Yunnan-Burma trade.With the development of Yunnan-Burma trade, the Chinese merchants started to settle down in Amarapura and intermarry with the Burmese, and then they created the Chinese community. Chinese merchants in Amarapura were usually regarded as two kinds: Itinerant Traders and Tradesmen.Itinerant Traders were horse caravans who frequently traveled between Yunnan and Burma; Tradesmen were those who emigrated to Burma and had fixed places for doing business.They kept close cooperation in Yunnan-Burma trade:on the one hand,the Itinerant Traders kept Tradesmen maintaining open flows of goods and people with China; On the other hand,tradesmen mastered the sales channels, which made the goods brought by Itinerant Traders to be sold at local markets.Under the influence of the trade activities, Chinese merchants gradually formed their own unique social organizations and life-style of the local society.

[收稿日期]2016-02-11

[作者简介]李新铭,厦门大学历史系世界史专业2013级博士生。

[中图分类号]D733.737

[文献标识码]A

[文章编号]1008-6099(2016)03-0102-10