公共外交视阈下的东南亚华人基督教社团

2016-07-22张鹏

张 鹏

(中央财经大学政府管理学院 北京 100081)

公共外交视阈下的东南亚华人基督教社团

张鹏

(中央财经大学政府管理学院北京 100081)

[关键词]东南亚;基督教;公共外交;海外华人社团

[摘要]在全球化与区域化深度交织的时代,海外侨民及宗教信徒正成为一国公共外交体系中颇具特色的跨国社会资本,日益崛起的东南亚华人基督教为我们研究海外华人社会、地区新兴宗教、中国—东盟公共外交提供了一个典型案例。相对于本土宗教,基督教在东南亚华人族群中的传播尤为迅速,已成为影响力与日俱增的跨民族宗教和跨文化宗教代表。基督教社团不仅促进了华人内部的信仰传播和族群认同,而且推进了与海外基督教的跨国互动及社会凝聚,它在当前中国—东盟公共外交多维网络中扮演着不可或缺的角色,但其未来参与公共外交仍将受到地区信仰格局、政治社会环境、西方宗教势力等一系列因素的制约。

经济全球化导致了主权国家权力的层级化和利益的分散化,而社会信息化则扩展了传统外交议程的广度和跨国主体互动的频度。作为一种全新的对外交往方式,公共外交正与文化外交和民间外交相互促进,共同构成当今各国外交体系的有益补充。相较于一般功能性主体针对现实问题而开展的公共外交活动,血缘宗亲以及宗教信徒之间的交流互动往往历史更为悠久、参与更为广泛、影响更为深入、效用更为持久,正日益成为一国全面推进公共外交战略进程中颇具特色的跨国社会资本。

一公共外交视阈下的海外宗亲信众:内涵与特性

自20世纪中叶起,西方国家学界和政界开始逐渐重视公共外交,冷战终结和“9·11”事件等则进一步凸显了公共外交的战略地位。1965年,美国塔夫茨大学费莱彻法律与外交学院院长埃蒙德·格利恩(Edmund Gullion)将其定义为:“一项超越传统外交的国际关系范畴,主要研究公众态度对于国家外交政策制定与执行的影响,具体包括一国政府在他国境内培植舆论、该国利益集团与另一国利益集团在政府体制以外的相互影响、外交官和记者等之间的沟通联系及跨文化交流。”[1]在日本学者金子将史和北野充看来,公共外交“有助于达成本国的对外利益与目的,提高本国的地位和影响力,提升国际形象,加深对本国的理解。”[2]我国学者赵可金认为:“公共外交是由一个国家为了提高本国知名度、美誉度和认同度,由中央政府或者通过授权地方政府和其他社会部门,委托本国或者外国社会通过传播、公关、媒体等手段与国外公众进行双向交流,开展针对另一个国家民众的外交活动,以澄清信息、传播知识、塑造价值进而更好地服务于国家利益的实现。”[3]由此可见,国内外学术界均承认一国政府主管部门及其附属机构在公共外交战略制定与实施过程中的主导地位,以及外交官、企业家、记者、学者等公众角色与社会组织的参与角色,均认可双方围绕文化、教育、艺术、旅游等议程进行跨国互动时所采用的信息交换、对话交流、情感沟通、认知协调等多元手段,均赞同公共外交对于实现彰显价值观念、赢得外部理解、优化国家形象等核心目标的关键作用[4]。这为我们具体考察海外宗亲信众在公共外交场域中的本质属性与功能定位提供了思路借鉴。

公共外交的公共属性源自于内在的社会价值和深厚的文明属性,其应以寻求确立文化的公共权威作为行动指南[5],并使得参与者的交流互动由“独白”(monologue)层次向“对话”(dialogue)与“合作”(collaboration)层次迈进[6]。“新公共外交”(New Public Diplomacy)时代的海外宗亲信众恰恰因其主体多样性、分布基层性、交流双向性、“心灵政治”性而成为实现该目标的理想群体,也备受美国、欧洲、以色列、印度等国家和地区的政府、跨国公司、非政府组织的关注[7]。正如莫伊斯·纳伊姆(Moises Naim)所言,“移民散居者在推动跨国联系中的作用越来越重要,他们往往充当居住国与祖籍国社会之间沟通的桥梁,同时促进价值观的传递与融合。”[8]徐以骅的研究也发现:“宗教交流作为民族与民族、国家与国家、地区与地区之间在思想、价值观和情感层面的互动,其影响往往要比基于现实利益的政治结盟和经贸交流等更为深刻持久,而宗教的公共性、社区性、草根性和长期性与公共外交的基本属性十分契合。”[9]就此而言,公共外交视阈下的宗亲信众跨国互动本质上融合了“侨务公共外交”和“宗教公共外交”的双重意蕴,更为关键的是,为了实现整合控制、心理调适、信息传递、文化交往等各类使命功能,海外侨民和宗教信徒往往作为特定的社会群体而存在,同时囊括两类群体的社团组织而更具复合性。有鉴于此,国务院侨务办公室副主任何亚非曾明确呼吁“侨务公共外交可利用中国丰富的宗教资源,针对海外侨胞宗教信仰各异、信众颇多的侨情,开展与信仰有关的工作。”[10]在一般意义上,海外侨民宗教社团是指侨民在其居住地基于宗教教义建立的、拥有显著社会动员和跨国参与能力的、具备一定自治功能的非营利性合法团体,其既是当地信徒布道宣教与传播福音的重要实体,又是海外侨民凝心聚力和增信释疑的关键载体。以本文重点关注的华人基督教社团为例,卫星通讯与新媒体等正超越报刊、电台和电视等传统媒介,以及地缘关系、亲缘关系、族群关系等传统渠道,日益成为东南亚基督教传播和华人身份认同构建的全新平台,这些公共空间当中形成了大量利益集团、非政府组织、文化与专业团体[11]。

二中国—东盟华人宗教公共外交:必要与可能

伴随亚太地区在全球战略格局中的地位日益凸显,处于“信仰中国”*“信仰中国”是徐以骅、邹磊比照“文化中国”、“中华经济圈”提出的一个概念。具体来看,“信仰中国”包含了三个紧密相连的“信仰板块”:(1)中国大陆与港、澳、台;(2)中国传统宗教信仰与各种东西方宗教的海外华人信众群体;(3)中国传统宗教信仰的外国信众群体。其中,第一个“信仰板块”正好涵盖了当代中国的政治版图,而第二、三个“信仰板块”则反映了“信仰中国”的海外版图,是中国“信仰国境线”的海外延伸。参见徐以骅、邹磊《信仰中国》,《国际问题研究》2012年第1期。第二“板块”当中的东南亚华人基督教社团迅速崛起,为我们深入研究海外华人社会中的新兴宗教、世界宗教语境下的华人华侨、中国—东盟华人宗教公共外交等问题提供了一个典型案例。具体来看,其充分具备以下多元复合潜力:

(一)东南亚华人的地缘—亲缘潜力

东南亚是海外华人群体最早及最大的聚居区域[12],东南亚华人成为沟通华人社会与所在国政府、华人与所在国各族群,以及华人社会之间“内体系”的中介体,也成为联系中国与东南亚各国,以及东南亚各国之间“外系统”的桥梁[13],更是我国发挥国际魅力攻势的关键渠道[14]。我国高度重视华人纽带在中国与东南亚社会全方位互动中的作用:2011年底《国家侨务工作发展纲要(2011—2015年)》中首次正式提出“侨务公共外交”,习近平总书记曾明确强调:“要与华侨华人同圆、共享中华民族伟大复兴的中国梦。”在美国“重返亚太”、南海争端卷土重来、“中国威胁论”甚嚣尘上的情势下,我国应当从全球视野来审视海外华人在统筹国内国际两个大局当中的重要作用,并将东南亚华人作为构建“21世纪海上丝绸之路”战略当中的特殊资源,进一步夯实中国—东盟关系可持续发展的社会民意基础。

(二)东南亚宗教的地缘—神缘潜力

东南亚是我国亘古相依的近邻,开放的地缘特征、交错的历史进程和重要的战略地位共同促成了东南亚文化系统的多元异质性。这一被喻为“世界宗教博物馆”的地区除了汇集全球最多的佛教和伊斯兰教信徒,还拥有亚洲唯一的天主教国家,古老宗教、传统宗教、新兴宗教、民间信仰共存共荣所体现的跨文化多样性尤为突出。“鉴于东南亚宗教的特点和华侨华人众多的情况,特别要重视发挥宗教在中国与东南亚各国交流中的独特作用,这对于促进和加强我国与东南亚各国的友好睦邻关系,应对美国‘亚太再平衡’战略,具有重要意义。”[15]然而,和伊斯兰教、佛教、道教等传统宗教在中国与东南亚关系中的突出作用相比,基督教信仰遗产在中国—东盟公共外交中的战略潜力仍有待深入挖掘。因此,我国应努力构建包括宗教公共外交在内的外交体系,积极发挥社会团体的比较优势,实现经贸投资、文化交流、社会治理、周边安全的协调互动。

(三)东南亚华人基督教的地缘—亲缘—神缘潜力

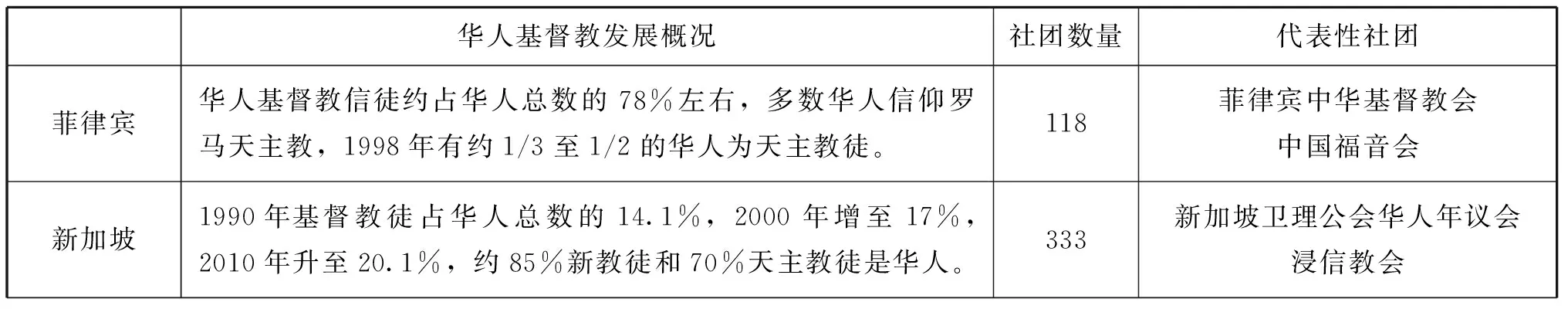

16世纪前后,罗马天主教和新教伴随西方殖民势力扩张而侵入东南亚[16],基督教东传运动和当地社会心理需求共同造就了该信仰在华人族群中的迅速传播[17],并成为跨区域、跨民族和跨文化的特色宗教代表。此后数百年漫长时期中,教会组织中国移民开发东南亚,建立华侨基督教社区,对于东南亚华人社会历史传统的形成产生了重要影响,中国与东南亚之间的教会往来也从未间断过[18]。如表1所示,当今的华人基督教社团与日俱增、分布广泛、渐趋活跃,信徒呈现出年龄层次低、经济地位高、教育背景佳、参政意识强、国际视野广等一系列典型特征[19]。凭借布道宣教、团结互助、慈善施予、文教兴办等实践,华人基督教社团不断彰显着族群特性与信仰使命。“事实上,各种西方宗教的海外华人信众,往往能较西方民众更加真实地把握中国国内的宗教状况。同时,相较于中国自身而言,他们更加懂得亦更有能力将中国国内的真实情况告诉西方社会。这种双向的优势,使海外华人中的基督教信众完全有可能充当在宗教领域中外互相理解的传译者。”[20]就此而言,引导东南亚华人基督教社团参与中国—东盟公共外交实践,还有助于增进东盟社会对我国政府和民众的好感与认同,进而争取西方国家对我国内政外交的理解支持。

表1 东南亚主要国家华人基督教社团概览

(续上表)

华人基督教发展概况社团数量代表性社团印尼受辱华排华等因素影响,该国华人改信基督教以寻求保护,基督教徒一度增至华人总数(1000多万)的20%。292印尼华人基督教联会中华基督教会马来西亚1980年有约5.84%的华人为基督徒,1991年增至7.76%,2000年又增至9.5%,华人基督徒在砂拉越和沙巴等地尤为集中。941吉隆坡中文教会马来西亚卫理公会天道堂泰国基督信徒仅占泰国总人口的约0.47%,天主教信徒超过其中半数。作为仅次于泰人第二大族群,华人成为基督信众主力。83曼谷宣道会宣爱堂佛统基督教会越南基督信徒仅占越南总人口的约0.7%,但已成为除佛教之外的第二大宗教。11越南华侨基督教会华人宣道会缅甸基督信徒占缅甸总人口的约5%,新教徒数量多于天主教徒,基督教在缅甸西北部少数民族当中传播迅速。32缅甸华人基督教会仰光中华基督教卫理公会柬埔寨基督信徒占柬埔寨总人口的约1%,多为天主教徒。4柬埔寨华人基督教会

资料来源:笔者根据相关论文、网站资料整理。

三华人基督教社团参与中国—东盟公共外交:模式及实践

东南亚华人基督教社团在促进信仰传播、族群认同和社会融入的同时,还频繁与中国本土基督教和世界基督教进行跨国互动。就性质而言,海外活动是华人基督教社团传统社会功能的跨境延伸,侧重于强化东南亚华人信徒与中国本土等区域血缘宗亲的联系整合,此类社团主要通过以下四种模式嵌入中国—东盟公共外交的多元关系网络:

(一)中国—东盟成员国双边官方模式

由于我国在东盟成立之前便与其多数成员国正式建立了外交关系,并自20世纪50年代陆续与各国签订了文化合作协定,因此依托双边关系稳定机制无疑成为华人基督教社团参与公共外交的首选。该模式具有“政府搭台、民间唱戏”的显著特征,政府主管部门在政策支持、制度设计、资源投入等方面提供保障,民间团体和社会力量则积极参与相关活动。例如:2009年12月,在迎来中新两国建交十周年之际,以“携手共建美好世界——和平·合作·友谊·进步”为主题的“中国—新加坡宗教文化展”在新达城隆重举行。活动由新加坡十大宗教团体、新加坡宗教联谊会、中国五大宗教协会共同推进,涵盖了“静态”(如宗教书画、图片、经典、圣器等展览)和“动态”(如宗教歌舞、茶艺、印刻、剪纸等表演和系列研讨会)两类形式。应新加坡华人基督教社团的盛情邀请,中国天主教和基督教代表团参访了基督教三一神学院和天主教若瑟养老院,中国基督教代表团与新加坡联合圣经公会进行了座谈活动,中国基督教少数民族表演团还参加了新加坡基督教联合会举行的主日礼拜等圣诞活动[21]。由此可见,以双边关系纪念日和宗教节庆日等为契机,宗教跨国互动得以在文化外交和民间外交议程当中不断凸显,新加坡政要、各国驻新使节、双方宗教团体及普通民众等数万人参与了相关跨文化活动,这在中新两国乃至中国与东南亚宗教交流史上尚属首次。

(二)中国—东盟多边官方模式

与双边官方模式类似,中国与作为区域实体的东盟在进行公共外交时也呈现出“官推民进”色彩,尽管该模式的启动时间相对较晚,但却因内容丰富和形式多元而倍受各方重视。其中,信仰遗产无疑是支撑海外华人记忆的精神支柱和保留自身族群特性的关键纽带,这为华人基督教社团参与中国—东盟公共外交注入了新的活力。“如果来自不同国家的组织发展成为常态的、长期的多边交流网络,它无形中也提供了包括中国在内的各国借助的民间沟通的平台。”[22]例如,2014年4月-12月,为庆祝中国正式加入《东南亚友好合作条约》十周年,由中国与东盟各国领导人共同确定的“中国—东盟文化交流年”在中国与东盟地区陆续展开,宗教与新闻、影视、出版、体育、旅游、青年等共同构成了上百项活动议程,这是我国与区域组织共同举办的首个文化交流年活动。东盟华人基督教社团和中国基督教组织积极跨境互动,参与了“中国—东盟文化论坛”、“南洋文化节”、“欢乐春节”等一系列交流活动。无论是布道、朝觐、祈祷、弥撒等仪式所承载的灵性沟通环节,还是大型聚会、游行、庆典、研讨等社会文化活动,均能够将道德教化与世俗娱乐有机融为一体。

除此之外,一些超多边机制也成为宗教社团参与公共外交的跨区域平台。例如,自2005年起,亚欧首脑会议开始召开由成员国政府、宗教、学术等人士参加的“不同信仰间对话会议”(后升级为“不同文化与宗教间高级别对话会议”)。在2007年我国主办第三届会议时,中国与东盟国家基督教团体积极进行信仰接触,还共同参观了南京爱德圣经印刷厂等宗教场所,了解了《圣经》在中国印刷、出版、发行的全过程。借助这一开放性的对话机会,中国基督教组织向海外诚恳表达了拥抱普世教会的情怀,海外基督教社团则感知到我国对于教会教育和宗教文化的支持,双方均展现出相互借鉴信仰团体发展经验的强烈意愿。

(三)中国—东盟成员国双边民间模式

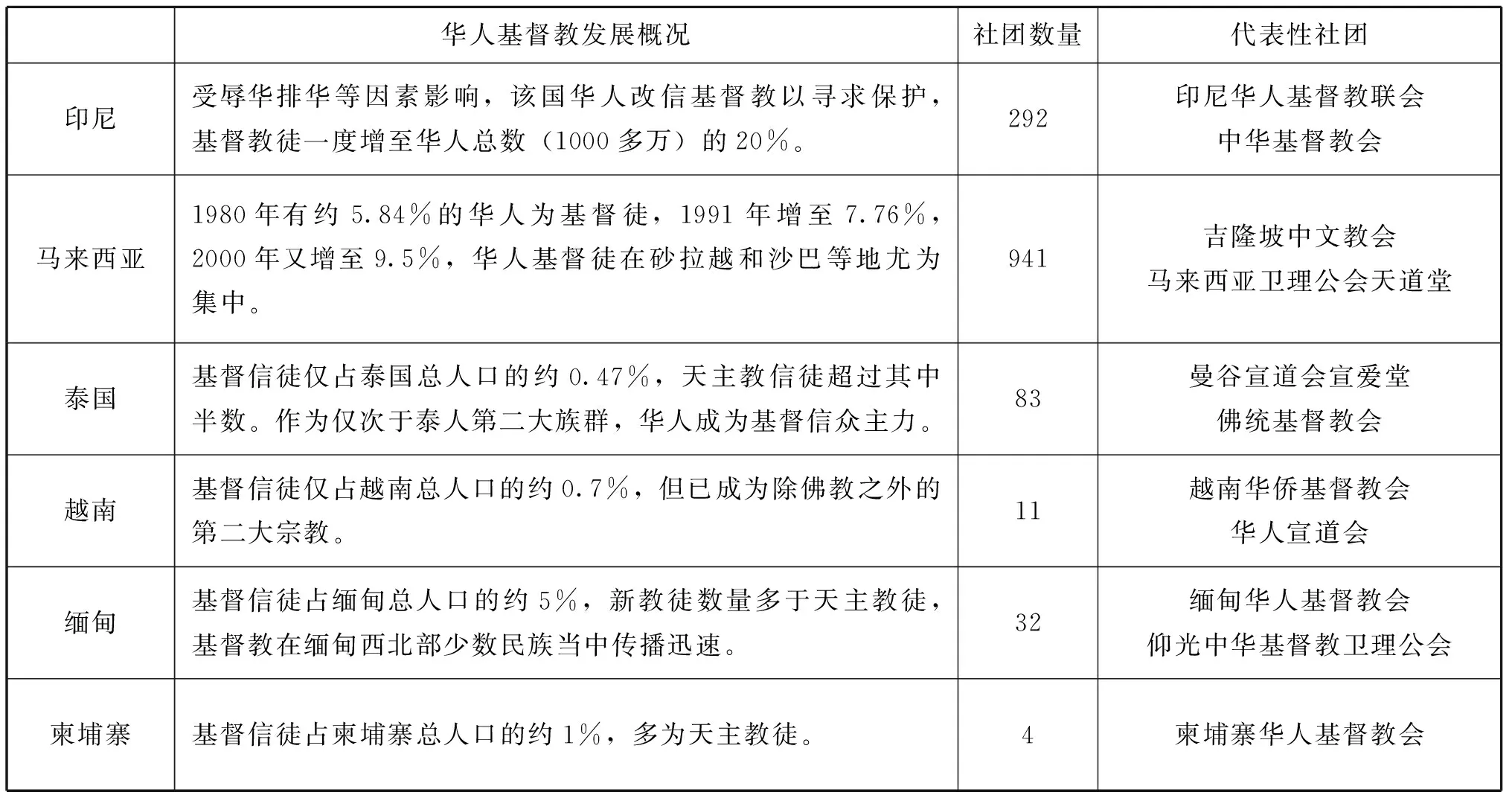

由于宗亲信众之间本身便存在着一种天然的亲近感与认同感,因此由民间团体倡议参与的公共外交活动往往具有政治“脱敏”性、议程多样性、路径灵活性、持续稳定性等优势。如表2所示,通过频繁地“走出去”和“请进来”,一系列东南亚华人基督教社团已经与中国同行建立了友好关系,双方直接进行联络互访、参观交流、座谈研讨。信仰对话使东南亚华人基督教社团得以与中国同行进行更为深入的心理、习俗和文化互动,这也成为改革开放30多年来我国基督教海外交往进程的一个典型缩影,中国教会“在灵性上、神学思想、圣经知识、教牧工作经验等方面得到造就,在人才培养方面得到很大的帮助,在具体圣工方面也得到技术、经验、财力、物力的分享。”[23]近年来,双方的互动合作逐渐扩展到教牧人员进修、神学生培养、慈善救助等实质性领域。

表2 东南亚华人基督教社团与中国基督教“两会”的互动(2008—2015)

(续上表)

社团名称到访“两会”案例“两会”出访案例新加坡基督教会协会———2009年3月20日-27日,“两会”应邀访问了新加坡三一神学院,参观了教会管理的社区服务活动,参加了“21世纪宣教合作与伙伴关系国际研讨会”。新加坡宗教联谊会2008年11月14日,代表团一行15人来访,双方互相介绍了自身机构与事工,并对宗教和睦等议题进行了深入交流。———印尼基督教会联合会———2011年10月4日-7日,中国基督教协会应邀参加“全球基督徒论坛”第二届大会。印尼华人基督教联会———2015年5月20日,中国基督教协会副会长兼总干事阚保平牧师一行应邀出席“亚洲基督教会议”第十四届大会。

资料来源:中国基督教网,http://www.ccctspm.org/news/de_re/,2016-03-11.

例如,作为新加坡首位出身于华文教会的主教,圣公会东南亚教省大主教周贤正博士一直致力于推动该教区信众与我国基督教徒的交流合作,曾于2010年6月亲赴北京崇文门堂参加主日礼拜并上台致词。次年5月,上海市基督教“两会”教牧团应邀对圣公会新加坡教区友好回访,7位中国同工与圣公会牧师就“信徒领袖角色”进行了热烈的座谈分享,还顺道参访了新加坡卫理公会、联合圣经公会、三一神学院、圣安德烈医院、四美关怀中心等机构。事实上,“新加坡圣公会并不是与英国圣公会完全保持一致,而是经常与亚洲、非洲的圣公会团结起来,组成环南大会,在许多问题的处理和观点上与英国圣公会相抗衡,尽可能地摆脱前殖民主义的控制和影响。这种宗教本地化的意识,有助于消除区域内的隔阂,形成‘亚洲意识’或‘东盟意识’的凝聚力,形成抵抗殖民主义、霸权主义的精神力量。”[24]

(四)中国—东盟多边民间模式

近十年来,东盟国家华人基督教社团在对外交往中的自主性不断提升,以往配合参与外交活动的局面正在改善,呈现出典型的“民间先行、以民促官”特征。例如,2015年5月31日,第二届“中国—东南亚民间高端对话会”在印尼巴厘岛举行,双方政要、宗教人士、企业家、专家学者等200余名代表共同与会,并最终通过了《中国—东南亚民间交流合作倡议书》。该文件决定促进非政府组织等社会力量在民间友好、民意沟通和民生合作等领域发挥更大作用,依托官民“双轨”机制推动各方共建“海丝之路”。由于该文本同时向与会各国政府、东盟秘书处及联合国经社理事会等官方机构提交,因此民间倡议无疑为中国—东盟公共外交的深化提供了政策支撑,宗教社团在某种意义上已经发挥出服务外交大局的智库功能。

除此之外,东南亚华人基督教社团还依托跨区域平台推进与中国教会力量的互动:一方面,这种模式积极通过多边交往整合区域宗亲信仰网络。例如:2015年5月20日,中国基督教协会副会长兼总干事阚保平牧师一行赴雅加达出席了“亚洲基督教会议”*“亚洲基督教会议”(CCA)成立于1957年,是一个以亚太地区国家为主体的教会合一组织,目前在亚洲拥有17个全国性和地区性协会成员和101个教会会员,其中包括菲律宾、印尼、马来西亚、泰国、缅甸、老挝、柬埔寨、东帝汶等众多东盟成员国,大会每5年举行一届。1980年10月20日,该组织总干事叶金豪牧师曾应邀访问中国,并借此机会打开了中国基督教会同亚洲地区基督教组织的交往通道。第十四届大会,这是中国基督教代表团首次参加该组织大会。在与来自28个国家和地区的400余名代表进行友好交流之余,我代表团还访问了印尼教会联合会、印尼华人基督教联会以及印尼最大的华人教会印尼耶稣教会国语堂,并与社团负责人就教会发展、宗教和睦、社会和谐等广泛议题深入交换了意见[25]。这有助于东南亚社会通过华人基督教社团正面了解中国宗教事业发展,并为我国基督教组织融入全球基督教体系提供了经验探索。另一方面,东南亚华人基督教社团还与海外同工一道关注相关世俗议题。例如,2013年11月,印尼华人基督教联会(PGTI)在雅加达主办了首届“华语福音事工研讨会”,来自中国及东南亚等国家和地区的300多位信徒围绕华语事工、教会复兴、福音传承等展开了友好交流,印华基联总主席杨清长老、马来西亚浸信会神学院院长王美钟、新加坡神学院院长陈世协等华人教会精英积极倡议合力传播华语福音[26]。事实上,“近年来越来越多的东南亚华人对自己种族和文化的根感到自豪。有针对性地影响他们的观点,并通过他们与主流媒体和非政府组织的接触和沟通,有助于进一步加强外国公众对中国的客观了解和全面认识。”[27]再如,面对新一轮欧美经济危机诱发的连锁反应,“全球华人基督徒企业CEO百人论坛”分别于2014年和2015年在台北和温哥华召开了两次年会,来自中国内地、港澳台、东南亚等地区的杰出华人企业家及教牧人员济济一堂,对智慧经营、职场宣教、仆人领导、华人事工等议题进行了深入探讨,这促进了中国和东南亚华人基督教精英人士的信息共享和经验交流,并为双方全方位、多层次、宽领域的公共外交实践奠定了坚实基础。

四中国—东盟公共外交进程中的华人基督教社团:角色与瓶颈

综上所述,东南亚华人基督教社团架设了信仰对话和思想交流的跨国桥梁,夯实了海外华人社会各界建立友谊和增进理解的民意基础,顺应了中国—东盟睦邻互信伙伴关系由经济向文化拓展、由官方向民间深入的演进趋势,在弥补双方公共外交“宗亲信仰缺失”方面扮演着不可替代的角色。首先,东南亚华人基督教社团是中国—东盟和平互信的坚定维护者。由于改革开放之前我国宗教对外交往活动长期中断,致使海外基督教界对于中国基督教事业存在不少误解[28],近年来中国又与个别东南亚国家在历史关系、经贸往来、海岛归属、公民安全等问题上龃龉不断,这均成为影响中国—东盟睦邻互信伙伴关系平稳发展的不和谐因素。通过信息发布、公开演说、学术讨论等各类增信释疑的公共外交活动,东南亚华人基督教社团积极对中国教会组织进行正面宣传,主动引导民众理性看待彼此争议,充分发挥了宗教的聚合社群功能和文化缓冲功能,成为维护我国海外战略利益的公共外交“隐形防线”。其次,东南亚华人基督教社团是中国—东盟包容互鉴的积极推动者。由于宗教公共外交往往能够直接融入对象国价值观念和文化传统,因此其国际吸引力和感召力完全有可能从目前的“圣物”和“实践”层次逐渐提升到“制度、范式和思想层次”[29]。东南亚华人基督教社团倡导宗教信仰自由、多元文化保护、人类尊严与和谐共存、资源环境的可持续性,这些宝贵的思想资源不仅与东盟的多元一体和共存共荣等理念密切关联,而且为我国“亲诚惠容”的周边外交方针和“命运共同体”战略构想提供了坚实的价值支撑。再次,东南亚华人基督教社团是中国—东盟合作共赢的有力开创者。东南亚华人基督教社团已经超越族群整合等传统功能,日益成为海外华人沟通情谊、辅助事业及和衷共济的媒介平台。通过这一平台,各类物缘社团可以互通有无、共谋福利,学缘社团能够精进学业、推广文教,业缘社团则努力寻求商机、减少竞争[30],地缘—亲缘—神缘属性对于业缘和学缘等功能领域诱发的辐射效应正在显现。

与此同时,作为西方基督教在异质环境中衍生出来的一种亚文化信仰,东南亚华人基督教社团必将附着于其所处的宗教信仰格局、族群社会环境、地区社会秩序,其发展瓶颈自然也与不同层级的结构性矛盾密切相关。首先,面临传统宗教与民间信仰的竞争压力。尽管基督教已经在多元共存的东南亚信仰格局之中占据了一席之地,但伊斯兰教和佛教信仰文化圈华人族群的主体信仰仍然是当地传统宗教与民间信仰。一些东南亚华人精英在皈依基督教的同时往往保持着祖先崇拜的传统,华裔基督徒的一神崇拜特征并不明显,身处东西方双重语境下的文化认同失调现象时有发生。例如,由于不同年龄段的信徒采用不同语种进行教会崇拜仪式,而不同语言的崇拜形式分别代表了不同文化的精神,因此这间接影响了教会信徒的思维方式,导致教会内部年长一辈与年青一辈在处事方法、观念、情感表达与沟通方式上不协调,在教会事务的处理上也引起一些冲突和磨擦[31]。其次,面临政治环境与社会张力的双向制约。尽管新世纪以来中国—东盟宗亲信众交流机制已经初步确立并开始运转,但官方主导、双边互动、功能合作等特征十分显著。此外,东南亚多元离散的国家关系、政教关系、族群关系等仍具有不确定性,以1965年印尼“9·30”事件为代表的排华风潮曾对华人社团造成了整体冲击,伊斯兰极端组织针对华人基督教教堂和敬拜活动的攻击更是屡见报端[32];即便在崇尚“宗教和谐”的新加坡,2010年也曾发生过教会布道过程中诋毁佛教和道教的事件,涉事牧师直至内部安全局介入才被迫道歉。最后,面临西方国家及宗教势力的外在牵制。西方殖民者侵入东南亚地区后,为加强其文化攻势,多采用严厉的宗教政策限制华人的宗教信仰自由[33],移居东南亚的华人基督教徒在社会心态上普遍经历了从“叶落归根”向“落地生根”的转变,“西化”的价值观及生活方式在东南亚青年一代当中深深扎根,他们纷纷选择当地教会教育或直接赴欧美留学,并与某些西方宗教组织交往甚密[34]。值得关注的是,东南亚华人基督教的跨境活动已经影响到我国西南少数民族的宗教发展和社会稳定。 例如,仰光华人基督教会等纷纷以探亲、经商、旅游等为借口入境进行非法传教,并依托在中缅边境一线设立的神学院校引诱云南怒江、德宏、宝山等地青年教职人员和信徒出境学习,甚至成为美国政治势力和台湾当局情报组织对我进行“西化”、“分化”的重要手段[35]。因此,如何处理好汲取海外神学思想与推进基督教中国化的相互关系,将是未来我国与东南亚华人基督教社团交流互动时必须重视的问题。

【注释】

[1] “What is Public Diplomacy”,The Edwards R. Murrow Center of Public Diplomacy,Tufts University, http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy,2013-01-11.

[2] 〈日〉金子将史、北野充主编,该书翻译组译《公共外交——舆论时代的外交战略》,外语教学与研究出版社,2010年,第5页。

[3] 赵可金:《公共外交的理论与实践》,上海辞书出版社,2007年,第15-16页。

[4] Christopher Ross, “Public Diplomacy Comes of Age”,TheWashingtonQuarterly, Vol.25, No.2, Spring, 2002, p.77.

[5] 韩方明主编《公共外交概论》(第二版),北京大学出版社,2011年,第13页。

[6] Geoffrey Cowan & Amelia Arsenault, “Moving from Monologue to Dialogue to Collaboration: The Three Layers of Public Diplomacy”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science,PublicDiplomacyinaChangingWorld, Vol.616, Mar., 2008,p.11.

[7] 唐小松、王义桅:《公共外交对国际关系理论的冲击:一种分析框架》,《欧洲研究》2003年第4期。

[8] Moises Naim, “The New Diaspora”,ForeignPolicy, 2002, pp.95-96.

[9] 徐以骅:《全球化时代的宗教与中国公共外交》,《世界经济与政治》2014年第9期。

[10] 何亚非:《宗教是中国公共外交的重要资源》,《公共外交季刊》2015年第8期。

[11] Robbie B.H. Goh, “The Internet and Christianity in Asia: Cultural Trends, Structures and Transformations”,InternationalJournalofUrbanandRegionalResearch, Vol.29, No.4, December 2005, pp.832-833.

[12] 庄国土:《东南亚华侨华人数量的新估算》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2009年第3期。

[13] 朱冬芹:《冲突与融合——菲华商联合会与战后菲华社会的发展》,厦门大学出版社,2005年,第20页。

[14] Joshua Kurlantzick,CharmOffensive:HowChina’sSoftPowerisTransformingtheWorld, New Haven: Yale University Press, 2007, pp.76-77.

[15] 刘金光:《东南亚宗教的特点及其在中国对外交流中的作用——兼谈东南亚华人宗教的特点》,《华侨华人历史研究》2014年第1期。

[16] Charles F. Keyes, “Being Protestant Christians in Southeast Asian Worlds”,JournalofSoutheastAsianStudies, Vol.27, No.2, Sep., 1996, pp.281-282.

[17] 华人基督教徒的持续稳定增长态势在马来西亚、新加坡、菲律宾、印度尼西亚等国表现得尤为明显。可参见Cheu Hock Tong,ChineseBeliefsandPracticeinSoutheastAsia, Malaysia: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 1997, p.226;张禹东:《东南亚华人传统宗教的构成、特性与发展趋势》,《世界宗教研究》2005年第1期;〈日〉合田美穗:《新加坡华人的宗教信仰》,《南洋资料译丛》2012年第4期;

[18] 朱峰:《基督教与海外华人的文化适应——近现代东南亚华人移民社区的个案研究》,中华书局,2009年,第15页。

[19] 一些学者对于新加坡等国基督教发展的案例研究已经证明了该观点。可参见曹云华:《新加坡多元宗教透视》,《东南亚纵横》1994年第2期;袁丁:《持续和变迁——人口统计中反映的新加坡华人宗教信仰的变化》,《世界民族》2000年第3期;陈才俊:《基督宗教在东南亚的传播与现状》,《东南亚纵横》2005年第7期;Choong Chee Pang, “Relgious Composition of the Chinese in Singapore: Some Comments on the Census 2000”, in Leo Suryadinata ed.,EthnicChineseinSingaporeandMalaysia, Singapore: Times Academic Press, 2002, pp.329-330.

[20] 徐以骅、邹磊:《信仰中国:宗教与中国对外战略和两岸关系》,徐以骅、邹磊主编《宗教与中国对外战略》,上海人民出版社,2014年,第14页。

[21] 李辉:《中国天主教参加“中国—新加坡2009宗教文化展”》,《中国天主教》2010年第1期。

[22] 王琛发:《公共外交视野下的海外华人信仰组织》,徐以骅、邹磊主编《宗教与中国对外战略》,上海人民出版社,2014年,第62页。

[23] 罗伟虹主编《中国基督教〈新教〉史》,上海人民出版社,2014年,第812页。

[24] 刘金光:《东南亚宗教的特点及其在中国对外交流中的作用——兼谈东南亚华人宗教的特点》,《华侨华人历史研究》2014年第1期。

[25] 顾梦飞:《阚保平牧师访问印度尼西亚教会联合会和印尼华人教会》,http://www.ccctspm.org/news/ccctspm/2015/525/15525763.html

[26] 《印尼华人基督教会联会举办印尼华语教牧长执同工退修会及华语福音事工研讨会雅京隆重开幕》,〈印尼〉《印尼商报》2013年11月15日。

[27] 刘宏:《华侨华人与中国的公共外交》,《公共外交通讯》创刊号,2010年。

[28] 张永广:《改革开放以来中国基督教会对外交流活动述评》,《世界宗教研究》2015年第2期。

[29] 徐以骅、邹磊:《信仰中国:宗教与中国对外战略和两岸关系》,徐以骅、邹磊主编《宗教与中国对外战略》,上海人民出版社,2014年,第20页。

[30] Juliette Koning & Heidi Dahles, “Spiritual Power: Ethnic Chinese Managers and the Rise of Charismatic Christianity in Southeast Asia”,TheCopenhagenJournalofAsianStudies, Vol.27,No.1, 2009, pp.5-37.

[31] 朱峰:《当代东南亚华人基督教浅析》,《世界宗教文化》2011年第1期。

[32] 章远:《东盟在区域族裔宗教问题治理中的角色拓展》,《世界民族》2015年第1期。

[33] 张龙林:《东南亚华人宗教问题初探——定义、历史分期与主要特征》,《东南亚纵横》2004年第6期。

[34] Yaxin Lu, Loren Marks & Loredana Apavaloiae,“Chinese Immigrant Families and Christian Faith Community:A Qualitative Study”,FamilyandConsumerSciencesResearchJournal, Vol.41, No.2, Dec. 2012, p.119;曹云华:《宗教信仰对东南亚华人文化适应的影响》,《华侨华人历史研究》2002年第1期。

[35] 孙浩然:《缅甸边境基督教发展及其对云南跨境民族的影响——基于历史、现实与理论的思考》,郑筱筠主编《东南亚宗教与社会发展研究》,中国社会科学出版社,2013年。

【责任编辑:邓仕超】

Chinese Christian Associations in Southeast Asia:From the Perspective of China-ASEAN Public Diplomacy

Zhang Peng

(School of Government, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China)

Keywords:Southeast Asia; Christianity; Public Diplomacy; Overseas Chinese Association

Abstract:During the deeply interrelated period of globalization, regionalization and informatization, diaspora and believer are becoming distinctive transnational social capital in the national system of public diplomacy. The emerging Chinese Christianity in Southeast Asia can be seen a typical case for studies on overseas Chinese society, regional rising religion, and religious public diplomacy. Compared with local, traditional and other religions, Christianity has spread rapidly and already has been representative of transnational and trans-cultural religion. Christian associations not only promote faith spread and ethnic identity in overseas Chinese, but also impel transnational interaction and social cohesion. Though it plays an indispensable role in current multidimensional networks of China-ASEAN public diplomacy, the participation will be restricted by a series of factors in the future, such as regional faith structure, political and social circumstances, western religious forces.

[收稿日期]2016-05-10

[作者简介]张鹏,博士,中央财经大学政府管理学院国际政治系讲师。

[基金项目]国家社会科学基金重大委托项目“周边国家宗教发展趋势及其对我国社会稳定和文化安全的影响”(14@ZH028)。

[中图分类号]D733.37

[文献标识码]A

[文章编号]1008-6099(2016)03-0082-09