大学课堂缘何缺乏吸引力

——基于活动理论的分析

2016-07-19郑继兵阜阳师范学院安徽阜阳236037华中科技大学教育科学研究院武汉430074

郑继兵,方 园(.阜阳师范学院,安徽阜阳236037;2.华中科技大学教育科学研究院,武汉430074)

【教育教学方法研究】

大学课堂缘何缺乏吸引力

——基于活动理论的分析

郑继兵1,2,方园1

(1.阜阳师范学院,安徽阜阳236037;2.华中科技大学教育科学研究院,武汉430074)

摘要:大学课堂“缺乏吸引力”的现象持续受到社会关注,引发了“大学课堂到底缺少了什么”的追问。基于活动理论对大学课堂的考察,不仅诠释了大学课堂作为教学交流活动的实质内涵,同时也映射出大学课堂吸引力不足背后的三大缺失:“自我建构”之缺、“交流活动”之缺、“知识共享”之缺,进而揭示了大学课堂在教学观念、教学模式和教学支持方面的变革取向,以期促进大学课堂教学改革。

关键词:活动理论;大学课堂;缺失;变革

一、问题回视

早在2007年5月,《人民日报》就以“大学课堂缺乏吸引力”为题进行讨论,并呼吁大学课堂应该在管理上更加人性化、在方式上更加生动活泼[1]。2010年7月,《楚天都市报》联合新浪网进行调查,高达八成的网友认为大学课堂缺乏吸引力[2],再次将大学课堂推向舆论的风口浪尖。2013 年11月,《光明日报》以“大学课堂缘何吸引力不够”为题深入展开讨论,多数专家认为,其原因在于扩招后高校师资缺乏、教学质量缺乏有效评价机制[3]。2015年7月,《中国青年报》则从一封学生来信角度反映了大学生对课堂的失望:“老师讲课照本宣科”,“授课内容乏味”,“提不起学生的任何兴趣”[4]。时至今日,学生逃课,上课玩手机、聊天、睡觉等现象依然普遍存在,大学课堂“缺乏吸引力”已然成为不争的事实。大学课堂“缺乏吸引力”的问题持续受到社会关注,似乎已经成为一种顽疾。人们不禁会追问:“大学课堂到底怎么了?”其实,在众所关注的“大学课堂缺乏吸引力”的问题背后,人们更应该进一步追问的是:“大学课堂到底缺少了什么?”

根据对现有研究文献的梳理分析,对大学课堂缺乏吸引力的归因大致可分为三种:一是“高等教育大众化”说。在大众化进程下,高校学生规模剧增,生师比不断增大,班级规模也随之增大,进而导致教师在教育教学上的精力投入相对不足,主要表现为教师在课堂管理、师生交流、作业处理等方面工作压力普遍增大。二是“传统教学方法”说。在当今时代,多数研究者持续呼吁“讲授法”这一传统教学方法亟待改进,大学课堂应倡导案例式、启发式、探究式、讨论式、参与式等各种新的教学方法。三是“传统教学模式”说。“以教师为中心的传统教学模式”长期统治着大学课堂,导致了大学课堂“一言堂”“满堂灌”现象。在信息技术条件支持下,传统意义的“讲授灌”甚至已经演变为多媒体支持的“机灌”,大学课堂始终未能摆脱传统教学模式的束缚。传统教学模式过分强调教师的“权威”,而忽视了学生的主体性,从而导致课堂教学效果不佳。无论从哪种归因来分析大学课堂的缺失,都需要寻求理论阐释与支持,进而希望深入探寻大学课堂建设的新路向。课题组基于活动理论对大学课堂的考察,不仅诠释了大学课堂作为教学交流活动的实质内涵,同时也映射出大学课堂吸引力不足背后的三大缺失:“自我建构”之缺、“交流互动”之缺、“知识共享”之缺,进而揭示了大学课堂在教学观念、教学模式和教学支持方面的变革取向,以期促进大学课堂教学改革。

二、活动理论视域下大学课堂的实质内涵

活动理论最早起源于康德与黑格尔的古典哲学,后受到前苏联心理学文化历史学派推崇,并在马克思主义哲学辩证唯物主义的影响下逐渐成形并发展成熟[5]。西方学者普遍关注到活动理论的应用价值时,活动理论才开始进入我们的视野。芬兰学者恩格斯托姆(Engeström)是当代活动理论的主要代表。当代活动理论认为:人类活动是由主体、客体、共同体、工具、规则、劳动分工等六个要素组成的一个系统,活动与活动的相互关联,形成了更具开放性的活动系统[6],活动理论不仅揭示了活动的要素与组成,更具意义的是揭示了其要素之间的联系与作用方式。

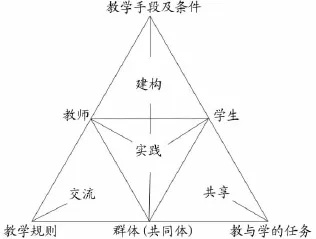

活动理论为考察大学课堂开辟了新的视角。大学课堂到底是什么?基于活动理论视角,我们更加清晰地看到了大学课堂的真面貌(如图1所示):大学课堂是由“教师(即主体或客体)”“学生(即主体或客体)”“师生群体(即共同体)”“教学手段及条件(即工具)”“教学规则(即规则)”“教与学的任务(即劳动分工)”等六大要素组成的完整的活动系统。在这一活动系统中,教师与学生之间是互为主客体的关系,学生受到教师的影响,教师也会受到学生的影响,与此同时,师生群体构成了共同体,共同体本身也会发挥作用,即师生群体对教师个体、学生个体也会产生一定的影响。在这个活动系统中,“教师”“学生”“群体”三者构成了整个系统的内核,内核与周围的三个要素分别产生联系和作用,又构成的三个四边形,即“建构”“交流”“共享”子系统。“建构”子系统旨在强调内核要素的自觉性、主观性和能动性,实现其知能的建构;“交流”子系统旨在强调内核要素的开放性、延伸性和互动性,实现其情感的交融;“共享”子系统旨在强调内核要素的平等性、和谐性和公益性,实现其共同经验的提升。内核与周围的三个要素同时产生联系和作用,整体上构成的三角形,即“实践”子系统。“实践”子系统旨在强调内核要素的参与性、操作性和活动性,实现其整体学习效果和功能。简言之,大学课堂作为活动系统应发挥出“建构”“交流”“共享”和“实践”四大功能。

图1 大学课堂活动系统模型

大学课堂活动系统并非静态存在的系统,随着要素间关系的变化(如教师与学生主客体关系的变化、教与学任务的变化等),它也会不断地生成新的活动系统。新的活动系统与原有的活动系统之间并非完全隔离,活动系统与活动系统之间的关联,逐渐产生了活动系统的动态关系有机组成(即序列活动),系列活动的最终作用便产生了大学课堂的教学效果。由此可见,大学课堂的实质就是发生在师生间的教学交流活动动态序列的有机组成。

三、活动理论视域下大学课堂的缺失分析

从上述大学课堂活动系统的理论模型(如图1所示)分析,由于大学课堂的“实践”子系统处于整个活动系统的中心位置,“实践”子系统的功能也往往被误认为是大学课堂活动系统的整体功能。正是由于这一认识上的偏差,继而导致高校普遍把大学课堂改革的重心置于与“实践”子系统密切相关的教学手段及条件(如新技术、新媒体的使用)、教与学的任务(如教学内容、学习资源的开发)、教学规则(如加强教师教学规范、学生纪律管理)三大要素之上。基于活动理论反观今天的大学课堂,不难发现:从结构组成来看,其要素齐全,结构完整,功能发挥表面上呈现出稳态,但从实际功能来看,其“建构”“交流”“共享”三个子系统的功能却未能得到充分发挥,这样的课堂,充其量只能称之为低水平或低效的课堂。长期以来,诸多改革项目未能触及大学课堂活动系统的功能要害,大学课堂功能得不到健全发挥,继而引发了诸多课堂积弊。这或许就是当前大学课堂顽疾的根源所在。

1.“自我建构”之缺

自我建构是指主体基于自我对自身实施的一种建构活动,其意义在于实现自我认知发展。福柯认为,主体是现代性构成的产物,自我是通过支配技术和自我技术的共同作用来实现建构的[7]。大学课堂中的自我建构,涉及教师和学生两个方面,即教师的自我建构和学生的自我建构。教师的自我建构是教师基于自身教育实践对“作为教师”的“自我”进行建构的活动[8]。相应而言,学生的自我建构是学生基于自身学习实践对“作为学生”的“自我”进行建构的活动。自我建构是大学课堂活动系统得以运行的基本前提。在师生自我建构的基础上,教师要善于寻找和确定自身认知结构与学生认知结构的交集(即共同的经验基础),否则课堂教学交流活动将难以有效进行,这也是活动理论从传播学中汲取的一条重要规律。师生在自我建构的过程中,有助于彼此有效地找到共同的经验基础,这也凸显了自我建构的重要意义。

从大学课堂现状来看,无论是教师,还是学生,在自我建构方面都存在不同程度的缺失。突出表现为:一是教师课堂教学过于依赖教科书,以致上课照本宣科、读PPT的现象屡见不鲜;二是学生课堂学习过于依赖教师,以致上课时只会听课,难以对教学发出任何质疑;三是学生课后作业过于依赖他人,以致作业人云亦云,拷贝痕迹显见,雷同事件频发。一段时期以来,尽管高校和学界一直在呼吁并推进大学教学改革,但传统教学模式对于大学课堂的束缚和惰性却依然难以摆脱。缺失了自我建构的大学课堂,更像是一场无人问津的“假戏”,而在这场“假戏”当中,师生双方还要勉为其难地扮演着各自的角色。

2.“交流活动”之缺

活动理论让我们清晰地看到了大学课堂的实质,就是发生在师生间的教学交流活动的动态序列有机组成。交流活动不仅是人与人之间相互沟通和传递信息的主要方式,也是人们获取知识、拓宽视野、增进感情的主要载体。对于大学课堂而言,交流活动不仅承担着传递教学信息的功能,同时也承载着增进师生之间情感友谊的作用。从交流对象的关系来看,在大学课堂上可能会直接发生的传统交流活动主要有三种:教师与学生群体之间的交流(T-SS)、学生个体与个体之间的交流(S-S)、教师与学生个体之间的交流(T-S)。伴随着现代信息技术的飞速发展,移动媒体(如手机、笔记本电脑、PDA、iPad等)开始融入人们的生活,一些终端通讯工具软件(如QQ、MSN、微信、微博等)正改变着人们的交流方式,交流活动也开始呈现出多样化的特点[9]。大学课堂也因此迎来新的挑战,面对玩转了移动媒体的学生“低头族”,教师甚至不知所措,课堂交流似乎已被移动媒体所阻断。

“交流活动”之缺,主要表现在三个层面:一是交流形式不够灵活。在传统教学模式中,教师与学生群体之间发生的“一对多”形式的交流已经司空见惯,而学生个体与个体之间的交流、教师与学生个体之间的交流等形式,则少之又少,甚至在教师的主导和控制下不允许发生。二是交流内容不够丰富。在交流内容上,师生往往过于依赖和局限于教科书,未能有效结合社会进步和科技发展的需要,未能有效兼顾学生身心发展的需要。三是交流程度不够深入。课堂交流不能流于形式,交流活动不是“走马观花”,也不能光看课堂“热闹”与否。通过交流活动,师生应能调动身心投入,达到彼此坦诚相待、思维碰撞和情感升华之目的,使大学课堂真正成为实现人性、知能、情谊和谐发展的美好载体。

3.“知识共享”之缺

从活动理论视角来看,教师、学生、学生群体都是大学课堂活动系统不可或缺的要素。这些要素都具有鲜明的能动性,在活动过程当中彼此互为主客体,由此而引发要素与要素之间的信息传递也明显呈现出多样性特点。如果再考虑教学手段及条件要素,引入互联网、多媒体计算机、移动通讯终端等媒介材料,教师和学生获取信息的渠道将更为丰富。仅有信息传递,还不能称之为课堂,因为“信息”与“知识”两者之间并不能直接划等号。在获取信息之后,具有主观能动性的要素(教师、学生)必须对所获取的信息进行加工(即自我建构),从而将信息转化为具有一定意义的概念、规则、规律等具有稳定形态特征的信息(即“准知识”)。在获取“准知识”之后,教师和学生还应借助交流活动,剔除“假知识”,分享“真知识”,实现知识共享。若真正实现了知识共享之目的,大学课堂方能名副其实。

鉴于上述分析,审视当下大学课堂,不得不承认大学课堂在“知识共享”方面仍存在一定缺憾。一方面,传统教学模式的惯性,使得多数大学课堂依旧徘徊在以教师讲授为主的“单通道”知识管控传递时代。教师愿意讲课,学生却不愿意听课,多数学生处于课上“左耳进”、课下“右耳出”的学习状态。即便是近年来高校普遍倡导改进教学方法和手段,但从现状来看,大学课堂却依然没有改观,究其原因主要在于各项改革举措未能扭转大学课堂“单通道”知识管控传递模式。另一方面,对“知识生产”在观念认识上的滞后性,导致人们对于知识的来源和存在方式长期延续着误判。以学科为中心的、具有稳定组织边界的、封闭的、象牙塔式的大学知识生产方式,已经越来越无法适应时代发展的需要[10]。“教师独占知识”的观念早已被知识经济的发展打破,大学课堂上的学生可能已经成为知识的重要生产源和占有者。由此可见,对于素有“知识殿堂”之称的大学而言,亟须转变观念,强化课堂的“知识共享”功能。

四、活动理论视域下大学课堂的变革取向

活动理论让我们清晰地看到了当前大学课堂在“建构”“交流”“共享”三个子系统功能发挥上的不足,认识到了大学课堂在“自我建构”“交流活动”“知识共享”方面的主要缺憾。大学课堂教学改革究竟应该何去何从?要健全发挥大学课堂功能,弥补当前课堂主要缺憾,还需要基于活动理论探寻大学课堂的变革取向。

1.大学课堂教学观念之变

大学课堂“建构”功能的强化,离不开人的主体性发挥。随着经济社会的快速发展,人的主体意识和权益诉求正日渐彰显,人们自身对教育的需求和热情不断高涨,加之人本主义、建构主义等理论的迎合,继而引发了学校教育教学观念的深刻变化。在课堂教学观念上,最核心的问题指向是课堂教学到底“以谁为中心”?一直以来,学界对传统“以教师为中心”观念的各种批评总是不绝于耳。当下,“以学生为中心”的课堂观念似乎已占上风[11-13]。然而,理论争议上的超越,并不能取代现实的改进。从20世纪70年代末于光远先生提出“三体论”[14]引发教学主客体关系讨论起,直到今天,经历了30多年的争论,虽然在学界逐渐形成了“以学生为中心”的共识,但这种“以学生为中心”的观念对现实大学课堂的改革尚未发挥出实际的指导作用。

大学课堂观念不能止于“以谁为中心”的认识问题上取得的胜利,活动理论为大学课堂观念的变革提供了实践层面的指导思想。活动理论让我们清晰地看到了大学课堂的实质,充分认识到了师生之间交流活动的重要意义,因而大学课堂更应该关注师生之间的教学交流活动能否获得有效实施。在活动理论的指导下,大学课堂教学观念也进一步得到丰富,大学课堂应树立新的观念:无论是教师,还是学生,都是大学课堂上最具能动性的要素,他们都应该被尊重,自我建构应得到充分的重视;师生之间的关系是平等、和谐的关系,教师、学生互为主客体,在教学过程中彼此相互影响;大学课堂应倡导知识共享,服务学生发展、服务科技进步和社会发展。

2.大学课堂教学模式之变

关于教学模式,学界已有诸多讨论,一般认为它是在一定的教学思想或教学理论指导下建立起来的较为稳定的教学结构和程序。但反观今天的大学课堂,“教学模式”一词多有被误解和滥用的现象发生。“教学模式”本义在于强调“稳定的教学结构和程序”,而在实际教学当中,多数情况下人们却把“教学模式”与“教学方法”混为一谈。教学方法是什么?教学方法是指在教学过程中,为了完成具体的教学任务和目标所采用的具体的教学方式和手段。对于某一课堂而言,一般认为教学方法可以多样化,也可以综合使用,而教学模式却必须作出选择。每一种教学模式必定蕴含着一定的教学思想和教学理论的指导,而教学方法却不一定。

正是因为对于教学模式与教学方法的误解和滥用,大学课堂教学改革实际上多数时候仅仅停留在对教学方法的寻求和探索上。在教学实践中,教师也过多地把精力放在了教学方法的使用上。实践表明,新的教学方法的采用,对于大学课堂的改进确有效果,比如“讨论法”能够集思广益,调动学生的参与性;“探究法”能够激发学生深入思考,培养学生思维能力。事实上,对于课堂而言,绝大多数教学方法是不能从始至终被固定下来使用的,因为同一种方法很难适用于每一节课堂。正是基于此,“讲授法”在大学课堂中的长期滥用常常遭到研究者的批判。

近年来的大学教学改革,实际上一直未能深入到课堂活动系统的结构层面探寻教学结构的改革。在活动理论指导下,基于交流活动的教学模式将更利于大学课堂“交流”功能的发挥。在活动理论视域下,大学课堂的组成结构已经被清晰地呈现出来,同时也提醒教学及研究人员在大学课堂改革中应更加重视师生的教学交流活动,应致力于探索和建构基于交流活动的新型大学课堂教学模式。

3.大学课堂教学支持之变

教学支持是指学校为师生教与学的活动所提供的硬件、软件等必要的支持条件,主要包括教学团队、教学场所、实验实训场地、图书资料、互联网、资源共享平台等方面。20世纪90年代以后,美国高校为统筹做好学校教学支持工作,普遍设立了教学支持服务机构,之后逐渐在全球范围内产生了影响[15]。2012年以来,在我国教育部的大力推动下,全国高校普遍建立了“教师教学发展中心”,旨在“有计划地开展教师培训、教学咨询等,提升中青年教师专业水平和教学能力”[16]。从教师教学发展中心设立的初衷来看,大学教师的教学发展可以在校内即寻求到相应支持。然而,从当前的实际情况来看,高校教师教学发展中心应有的作用尚未得到良好发挥。研究人员在对全国54所高校教师教学发展中心进行调查后发现,教师教学发展中心的学术性、独立性、专业性和感召力均明显不足[17]。

活动理论视角下的大学课堂,要充分发挥其“共享”功能,需要所在高校按照大学课堂活动的要求强化相应的教学支持服务。大学课堂的教学支持服务,不仅要关注课堂上教学手段及条件的支持,还要更加关注课堂之外的教学支持,如资料检索、教学研究、学习咨询等。一堂课的背后,应该有强大的教学支持服务体系。如果说教师的自我建构及发展,可以从教师教学发展中心那里寻求到专业的教学支持,那么学生的自我建构及发展,该从何处寻求支持?学生作为高校内部重要的利益相关者群体,学校应当为之完善相应的组织机构,提供及时、良好的学习支持服务。此外,随着现代教育技术的发展,“MOOC”“翻转课堂”开始大量出现,与其说是对大学课堂改革提出了新的挑战,倒不如说是新技术为大学课堂活动系统提供了更为优越的教学支持服务。网络教学资源能够为大学课堂提供良好的教学支持,“翻转课堂”则凸显了大学课堂交流活动的实质意义,更便于在课堂上实现“知识共享”。由此可见,活动理论视角下的大学课堂具有广泛意义的包容性和拓展性,随之而来,大学课堂的教学支持必然会发生根本性的变化。

参考文献:

[1]黄娴,董小芳.大学课堂为何缺乏吸引力?[N].人民日报,2007-05-24(13).

[2]高家龙.调查显示:八成网友认为大学课堂缺吸引力[N].楚天都市报,2010-07-20(20).

[3]姚晓丹.大学课堂,缘何吸引力不够?[N].光明日报,2013-11-13(16).

[4]樊静,邱晨辉.一封来信再揭大学教育弊病——高校把学生抢来以后,对他们用心培养了吗[N].中国青年报,2015-07-13(9).

[5]钟启泉.教学活动理论的考察[J].教育研究,2005,(5):36-49.

[6]吕巾娇,刘美凤,史力范.活动理论的发展脉络与应用探析[J].现代教育技术,2007,(1):8-14.

[7]李姗姗.福柯的自我建构理论及其教育意义[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2008,(4):168-173.

[8]李德显,李慧燕.论教师专业发展中的自我建构[J].教育科学,2014,(5):56-61.

[9]郑继兵,方园.基于交流活动的共享型大学课堂教学模式研究[J].渭南师范学院学报,2015,(20):45-49.

[10]李志峰,高慧,张忠家.知识生产模式的现代转型与大学科学研究的模式创新[J].教育研究,2014,(3):55 -63.

[11]刘献君.论“以学生为中心”[J].高等教育研究,2012,(8):1-6.

[12]陈晓云,朱新卓.师生关系:从主客体之争到以学生为中心[J].现代大学教育,2015,(3):36-41.

[13]王嘉毅,马维林.再论“以学生为中心”的教学意蕴与实践样态[J].中国教育学刊,2015,(8):67-72.

[14]于光远.关于教育科学体系问题[J].教育研究,1979,(3):2-10.

[15]嵇艳,汪霞.构建师生为本的教学支持系统——加州理工学院教育服务新视角[J].教育评论,2015,(8):49-52.

[16]教育部.教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见[Z].教高[2012]4号.2012-03-16.

[17]别敦荣,韦莉娜,李家新.高校教师教学发展中心运行状况调查研究[J].中国高教研究,2015,(3):41-47.

【责任编辑曹静】

【教育教学方法研究】

On the Lack of Attraction in the University Classroom Based on Activity Theory

ZHENG Ji-bing1,2,FANG Yuan1

(1.Fuyang Normal University,Fuyang 236037,China;2.School of Education,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China)

Abstract:The lack of attraction in the university classroom continues to be paid much social attention,then it leads to a question what is missing in the university classroom.Based on Activity Theory to study the university classroom,it can explain the essence of the university classroom as a teaching interactivities.At the same time,it also reflects the three major deficiencies in the university classroom:the lack of“self-construction”,“interactivity”and“knowledge sharing”.It further reveals the reform orientation of the university classroom in the teaching idea,teaching mode and teaching support.The research will help to promote the reform of college classroom teaching.

Key words:Activity Theory;college classroom;absence;reform

中图分类号:G640

文献标志码:A

文章编号:1009-5128(2016)02-0034-05

收稿日期:2015-12-20

基金项目:安徽省高等教育振兴计划重大教改项目:全面贯通视野下地方高校创新人才培养模式研究(2013JYXM01);安徽省教育厅质量工程项目:基于交流活动的大学课堂教学模式改革研究(2013jyxm135);阜阳师范学院校级质量工程项目:高等数学教学中培养应用能力的实践研究(2015JYXM13)

作者简介:郑继兵(1980—),男,河南温县人,阜阳师范学院副教授,华中科技大学教育科学研究院博士研究生,主要从事高等教育管理研究。