那些不朽的传承

2016-07-18

文丨记者 杨 韬 陈 涛

那些不朽的传承

文丨记者 杨 韬 陈 涛

游客在观看中国国家博物馆内陈列的长征和遵义会议相关史料(潘义军/摄)

遵义人天生骄傲。

每一座城市,都有属于自己的文化符号,北京的城墙,上海的弄堂,天津的狗不理……而遵义,除了醇香久远的茅台,就是那深入骨髓的红。

烙印•1935

在遵义经商多年的陈杰来自湖南长沙,一个历史悠久并和遵义有着同一种颜色的城市。

陈杰说,遵义人很骄傲。刚来的时候并不理解为什么会这样,这么多年来总算明白了,其实那不是骄傲,而是一种精气神,遵义本来是一个包容而开放的城市。

说到遵义人的精气神,很多贵阳人都有感触:遵义人不喜欢他们说话带尾音,觉得太嗲,遵义人也不喜欢他们说“支个”“阿个”,他们觉得来自省会城市的优越感在遵义这块红色圣地上丢得一干二净。

可遵义人说不是,没有不喜欢,我们尊重每一个地域的文化和习俗,是这块土地养成了我们坚毅、果断、不屈、豪爽的性格。

不管你来自哪里,你准备好烤串,我备上茅台,喝一场,醉一次,就是弟兄伙。

遵义人历来乐观。

时间往回一拨,1935年。一次炮火之后,这座小小的城市突然之间多出了许多面色和蔼的军人。在这个冬雨绵绵的清晨,他们穿着草鞋,裹着绑腿,背着长枪,缓步走过老城街道,满带倦容却仍然和老百姓亲切的打招呼。

不远处的铺子,挂着“溃兵抢劫暂停营业”牌子在风中摇曳,显得尤其冷清。

关于这些远来的陌生人,老百姓们之前也有所耳闻,知道他们不会欺负穷人,是一支人民的军队。于是,店家们又在思量,是否可以重新开张了。

不一会儿,一条大街上炊烟四起,又充满了锅碗瓢盆的声音,在那个年代,奢侈而祥和的声音。

“每一次来遵义都要看看这些红色景点,不只是为了传说中的转运,更想进一步探索一下这座城市的红色底蕴,你看遵义的老百姓,他们究竟和其他地方的人不一样,浑身上下都诠释着长征精神,传承着长征精神。1935的年遵义会议改变了中国共产党的命运,这一点,像一个烙印一样烙在他们身上,这也许就是遵义人与生俱来的骄傲。”来自北京的退休学者张庆说。

正如周恩来所言:“我们红军像经过一场暴风雨的大树一样,虽然失去了一些枝叶,但保留下树身和树根。”而被红色文化深深浸染和熏陶的遵义人,就是在这些树和根上新长起来的枝叶,茂盛而浓密,光辉而热烈。

湄潭田家沟,一曲《十谢共产党》唱出遵义人对党的忠诚与热爱;老城红军街,平均年龄60岁的老人自发组成“红色合唱团”,每天聚集于此,唱红歌,讲故事,弘扬长征精神;凤凰山的红军坟香火依然旺盛。前来缅怀的人们不只是了却红色情结,更多人寄希望于未来。

在一个地域,每个人都身怀革命的火种,红色的情怀,这也许就是长征精神具有的历史和现实双重意义的所在。

前者塑造价值,后者指导生活。

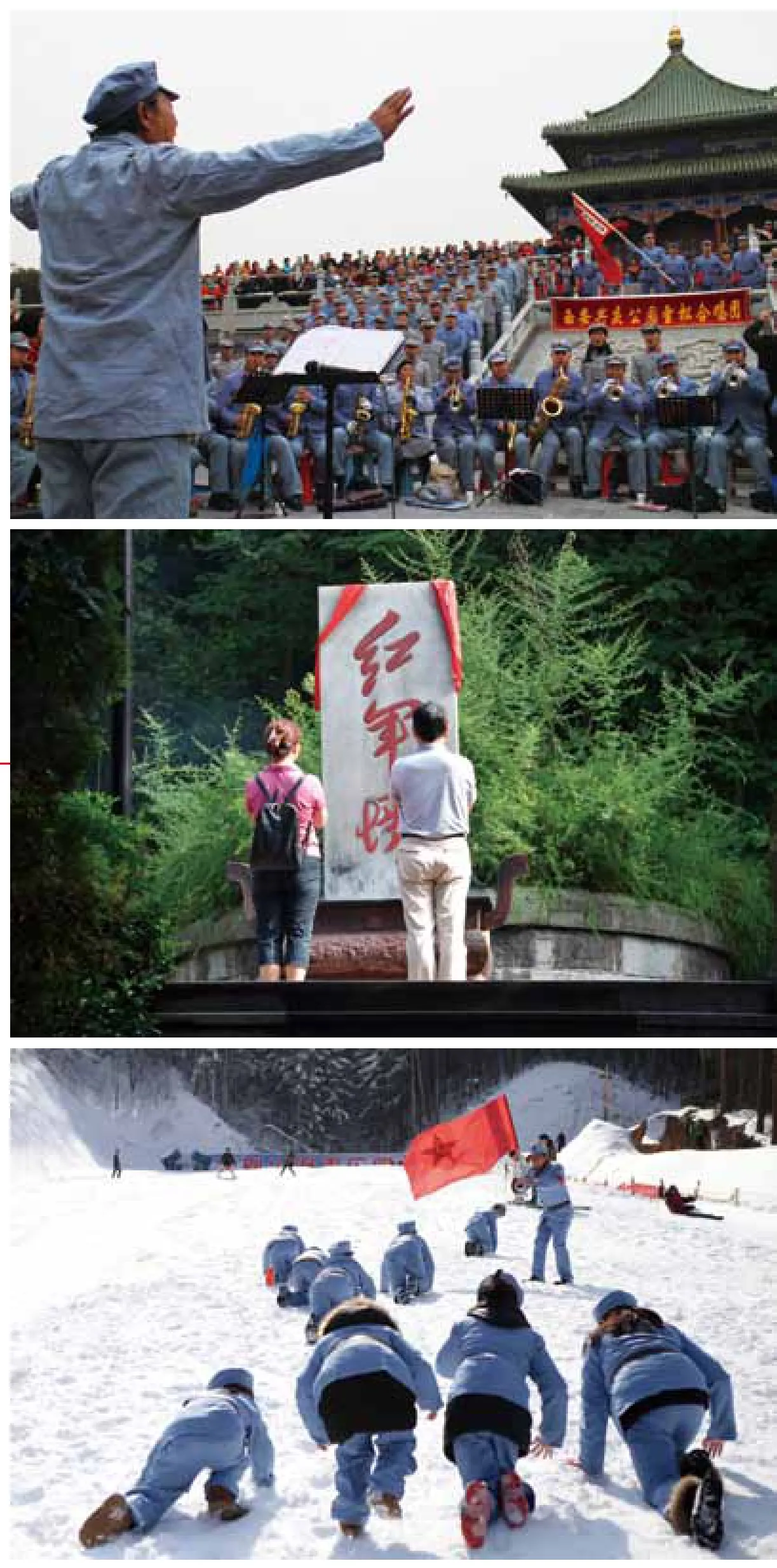

上图:西安老年人尽展歌喉纪念长征胜利(CNS/图)中图:遵义市民在红军坟前祭奠牺牲的红军先烈(潘义军/摄)下图:大别山红色革命根据地家长带孩子“穿红军装爬雪山吃野菜”(CNS/图)

地标•遵义

从地图上看遵义,正好处于红军长征自东向西,自南向北的夹角地带。

历史上,这个地方向北,没有巴蜀地区的富庶,向南没有沿海地区的商贸;向东没有两湖的地理优势,向西却差了云南的历史人文。

从江西瑞金到陕北,从最初的8万多人最后只剩下数千人。其中绝大多数红军战士的生命和鲜血洒在了江河湖泊、高山平原。像极了一颗颗饱满而鲜艳的种子,在几十年过后开始生根发芽,长出精神的参天大树。

而红军长征之所以被称为是一次伟大的迁徙,不仅是因为他们改变了自己的命运,改变中国的命运,还改变了所到之处每个地域的命运。

在长征这样一个同时具有历史和现实双重意义的命题面前,不仅仅要缅怀过去,更应该探索现实社会那些不朽的传承。

遵义作为中国大西北和大西南出海通道的“咽喉要冲”,历史文化深厚、山水秀美,包括以遵义会址和红军四渡赤水遗迹为代表的红军长征文化,因国酒茅台而享誉世界的酒文化,荣登世界自然遗产保护名录的赤水丹霞和世界文化遗产名录的海龙屯等。

日臻完善的立体交通网络,逐步兴起的城市商圈,秀美的山水风光以及宽松的创业环境,正吸引着越来越多人前来投资兴业,观光旅游。

近年来,遵义将红色旅游与乡村游、生态游结合起来,实施“红+绿”旅游模式,以红色旅游带动乡村旅游、城市旅游、打造红色产业集群,最终要实现全面小康。

红花岗区作为遵义的老城区,在“一栋楼”上大做文章,如今的老城既有浓厚的历史文化,又有现代社会的商贸繁荣。而汇川区除了娄山关上一代伟人的吟唱,三线建设的神秘,新兴形成的商圈成为了托起遵义城市品位的核心力量……

陆羽说,遵义的茶不错。徐霞客说,遵义的山水不错。梁启超说,遵义的志修得不错。但,这些还不够。

于是,红军来了。

娄山关大捷,两占遵义城,四渡赤水,强渡乌江……茅台酒不仅能为红军战士疗伤之痛,还鼓舞了他们战场杀敌的勇气。

这是一座充满英雄气质的城市,让一代伟人写下了“得意之笔”。这是一座红入骨髓的城市,在若干年后的今天仍然燃烧着革命的火种。又或许,这是一座宿命的城市,命中注定要承载中国革命的重量。

红色是遵义不变的底色。坚持红色是基调,贯穿文化灵魂,突出旅游载体,让人们在体验中感悟崇高、升华境界,在参与中怡情养志、益德益智,使红色旅游成为心灵之旅、思想之旅、精神之旅。

近年来,遵义凭借丰富的红色资源,大力推进红色旅游,发展红色产业,让红色文化更加深入人心。记者从遵义市旅游部门获悉,今年上半年,全市红色旅游共接待游客1239.91万人次,实现旅游综合收入79.3亿元,同比分别增长41.2%和43.6%,真正实现旅游业“井喷式”增长。

遵义,是中国革命的坐标,是长征精神的坐标,更是西部内陆城市的坐标。

传承•不朽

在遵义城南的郊外,一个叫桑木垭的地方,伫立着一座红军坟。

从大环境上看周边的环境并不好,杂草丛生,而走近一瞧,这座红军坟的四周干干净净,没有一根杂草。其实这只是一座空坟,里面的红军烈士卫生员小龙早在60年前就迁到了凤凰山上的红军坟里,尽管如此,当地的居民胡国明说,在周遭干活的人只要路过这里,都会顺手割干净周边的杂草,几十年如一日。

就在这座坟的上方,不知何时,竟然屹立着一座小庙,庙里供奉的就是这位红军烈士,塑着金身,香火旺盛。刚刚看到的时候不禁哑然失笑。仔细想来,其实这只是当地百姓对生活给予的美好愿望,关于这个红军的故事在此无须赘述,然而就事件本身,折射出了这里的人民对红军战士的热爱和敬仰。

而离遵义城区300多公里的赤水市大同镇,因为风光秀丽,近年来已成为游客们趋之若鹜的地方了。就在这个小镇上,1929年,中国共产党在贵州省最早的地方基层组织——中共赤合特支诞生,像黑夜中的一簇火种,积极传播马列主义及新文化新思想,发展壮大党的组织,培养了一批有志青年走上革命道路。

现如今,80多年过去,镇上一个新兴的组织名为“讲习所”,成为传承这段历史最有力的载体。大同镇党委副书记袁富莘说:这里有贵州省第一个地下党组织——赤合特支,有为配合红军四渡赤水发起的石顶山起义,为了更好地挖掘本地红色文化,集聚红色资源,传承红色精神,我们的“讲习所”正是通过营造一种严肃的学习氛围,利用特定的场所学习中央精神,宣讲红色要义。

前来旅行的郎苹感慨地说道:“我去看过遵义会议纪念馆、红一军团纪念馆、耿飚将军纪念馆,知道这里是个充满红色情怀的地方。但没有想到这里的人,也一直传承着这种红色精神。尤其是和他们一起经历了这件事,更让我发现无论是党员干部,还是老百姓们也好,都在这种精神的感染下互帮互助,不得不感慨信仰的力量,十分难得。”

也许遵义人更懂得珍惜,因为这里曾经诞生过一个重要的决定;也许遵义人更懂得生活,因为他们见证了一个政党从这里开启了伟大的征程。也许遵义人更懂得奋发图强,因为这片被英雄鲜血浸染的土地如此迫切的需要前进,纵然山高路远,纵然林深蔓密。

日暮苍山,渡口舟横。

伫立赤水河边,依稀当年的炮火,有英灵临空而过。多年来,遵义大地上,有一种精神一直在闪耀,温暖而感动,永恒而不朽。