2015年高水平法学研究的一些形式特点

——基于三大期刊法学论文统计的分析

2016-07-16曹明

曹 明

(南京大学法学院图书馆)

2015年高水平法学研究的一些形式特点

——基于三大期刊法学论文统计的分析

曹明

(南京大学法学院图书馆)

【摘要】本文选取2015年《中国社会科学》、《法学研究》和《中国法学》三大最具权威期刊所发表的法学研究论文为样本,通过三大期刊的载文量、载文长度和所发表论文的地区分布、活跃机构、活跃作者、合作研究、关键词等方面的统计和分析,评述其中所反映出来的2015年高水平法学研究活动的一些形式特征。

【关键词】法学研究活动法学研究形式特征载文量地区分布活跃机构活跃作者合作研究关键词分析

通过论文来度量一个国家的科学研究的质量和水平,是在科技评价研究与实际中获得广泛应用的定量指标之一。其中,论文数量是度量科学研究的一个最基本、最常见的指标*参见:贺德方:中国高影响力论文产出状况的国际比较研究,中国软科学,2011年第9期。。哲学、社科高校科研竞争力评价的成果产出评价主要是以高质量的科研成果数量为主*参见:邓雪鹏:哲学、社科高校科研竞争力评价指标体系的分析与应用,统计与信息论坛,2007年第1期。。对最具权威期刊上发表的法学研究论文数量进行统计、分析,可以清楚描绘和准确把握年高水平法学研究活动的基本状况和态势。对于2015年高水平法学研究活动,本文以定量的方式,从数据上描述、揭示和分析高水平法学研究活动在2015年的基本态势和发展状况。

一、样本来源与数据的选取

本文选取2015年《中国社会科学(法学部分)》(以下简称《中国社会科学》)、《法学研究》和《中国法学》三种权威期刊中的法学研究论文为统计样本,目的在于通过对具有权威性、典型性、代表性样本的统计和分析,描述和揭示2015年法学研究成果的一些形式特点,进而为描述和揭示2015年高水平法学研究活动的一些基本特征和动态、趋势,提供一些佐证。

经统计,2015年《中国社会科学》共发表法学研究论文26篇,包括20篇“法学”栏目中的论文、5篇“专题”栏目中的法学论文和1篇学术述评;《法学研究》发表论文70篇,包括在第1期组织的“2014年秋季论坛”的4篇论文和第4期的“2015年春季论坛”的6篇论文;《中国法学》发表论文92篇,并在各期推出“中国法学纪事”,共6篇。由于“中国法学纪事”不属于研究论文,没有将其计入统计数据之中。据此,2015年三大期刊共发表法学论文188篇,除特别说明外,本文即以该188篇法学研究论文为依据,进行相应的统计和分析。

二、统计与分析

1.载文量及载文长度统计

期刊的载文量是反映期刊信息含量的重要指标,也是最基础的一个指标,其他指标或直接或间接都与载文量指标有关。尤其是对于综合性期刊或多学科期刊,某一学科的载文量和载文长度直接关系到该学科的信息含量。

表1:2015年三大期刊载文情况

《中国社会科学》(月刊)2015年共发表法学研究论文26篇,比2014年增加了8篇,平均每期发表法学论文数上升到2.17篇。在26篇论文中,最多页数24页,最少页数10页,平均页数18.12页。自2012年以来*本文所引用的相关数据参见:曹明:2009年法学研究的一些形式特点——基于三大期刊法学论文统计的分析,法律文献信息与研究,2010年第2期;曹明:2010年法学研究的一些形式特点——基于三大期刊法学论文统计的分析,法律文献信息与研究,2011年第1期;曹明:2011年法学研究的一些形式特点——基于三大期刊法学论文统计的分析,法律文献信息与研究,2012年第1期;曹明:2012年法学研究的一些形式特点——基于三大期刊法学论文统计的分析,法律文献信息与研究,2014年第1期;曹明:2013年高水平法学研究的一些形式特点——基于三大期刊法学研究论文统计的分析,法律文献信息与研究,2014年第2/3期;曹明:2014年高水平法学研究的一些形式特点——基于三大期刊法学研究论文统计的分析,法律文献信息与研究,2015年第1/2期。,《中国社会科学》持续小幅减少发表法学研究论文数量的情况在2015年得到很大扭转,2015年法学研究论文的发文量比2014年增加了8篇,发文量增加的幅度比较大。另外,2015年发表的法学论文的平均篇幅比2014年减少了1.32页,但如果仅以“法学”栏目中的20篇论文计算,平均每篇论文的篇幅却增加了0.31页。可见篇幅减少主要集中在“专题”栏目和学术述评中的论文。可以说,2015年无论是从论文数量还是论文篇幅,《中国社会科学》对法学研究的重视程度有了比较明显的改善和提升。

《法学研究》和《中国法学》都是双月刊,2015年分别发表了70篇和92篇论文,发表的论文数量有增有减。与2014年相比,《法学研究》发表的论文数增加了4篇,《中国法学》发表的论文数减少了6篇。《法学研究》所发表论文的平均页数有小幅下降,由2014年的17.64页下降到了17.57页,所发表论文最多页数由2014年的28页下降到了25页,最少页数保持在11页。说明《法学研究》通过小幅减小论文篇幅的方式,以小幅增加论文的发表数量。

与2014年相比,2015年《中国法学》发表的论文数量减少了6篇,期均论文数减少了1篇,论文最大页数和最少页数基本与2014年持平,但每篇论文的平均页数却增加了1.59页。与《法学研究》相反,《中国法学》2015年增加了单篇论文的论述篇幅,扩充了单篇论文的论述空间,但挤占了《中国法学》发表的论文数量。

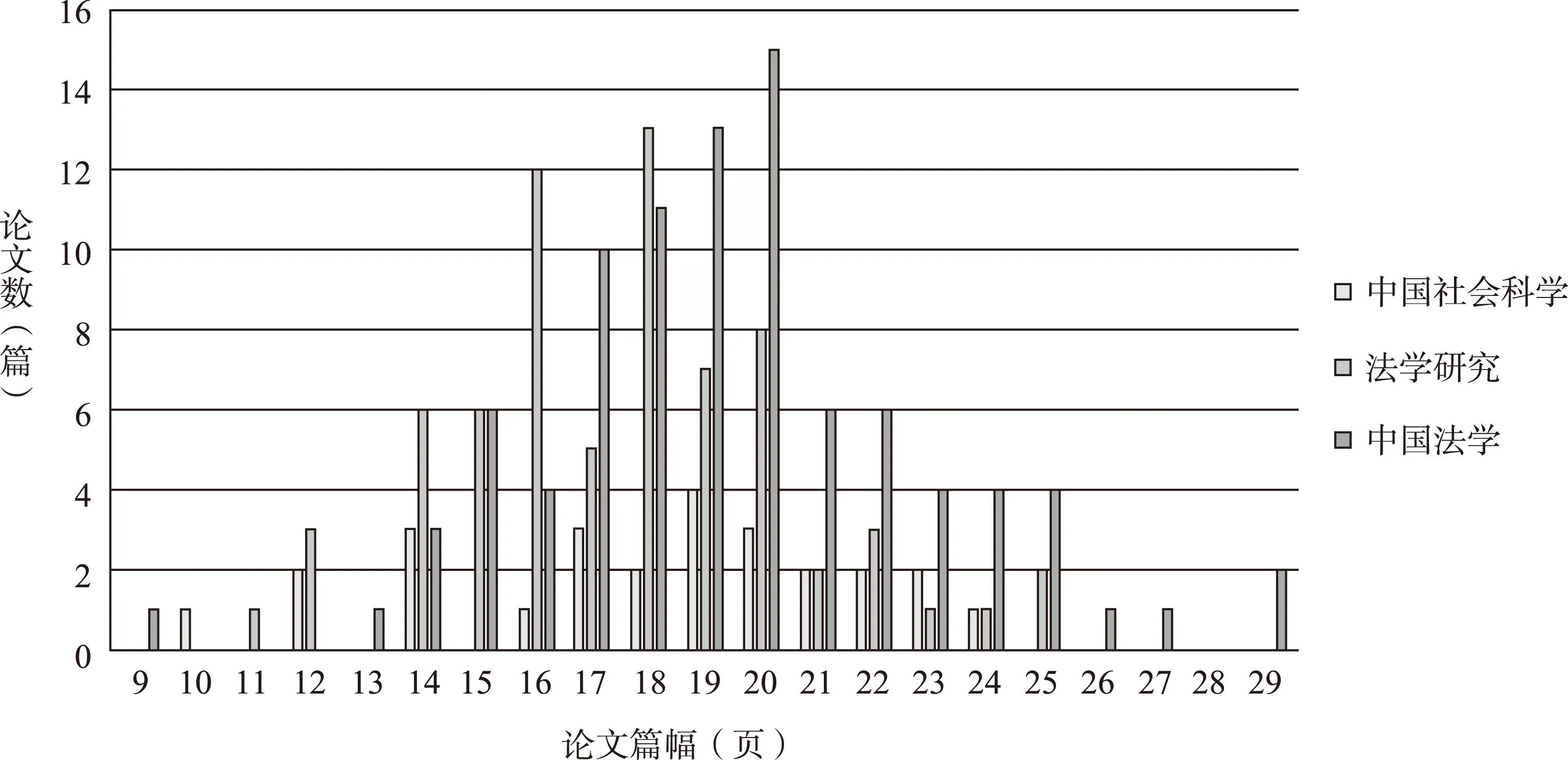

图1:三大期刊所载论文的页数分布

图1显示,《中国社会科学》发表论文的篇幅分布在10到24页之间,篇幅分布相对比较平均,采用篇幅比较多的是19页、17页、20页、14页,每种篇幅有3—4篇论文;《法学研究》发表的论文篇幅在11—25页之间,比较多的篇幅分布在14—20页之间,最多采用的篇幅是18页和16页,分别有13篇和12篇论文;《中国法学》发表论文的篇幅分布在三种期刊中是最广的,从9页到29页,但相对比较集中在17—20页之间,篇幅在这一区间的论文有49篇之多,超过了全部论文数的一半。

总体而言,三大期刊的平均论文篇幅都维持在一个比较高的水平,使得所发表的论文可以比较充分地系统阐述问题,有比较宽裕的空间深度地分析和讨论问题,从而保证论文的学术质量和学术水平。三大期刊中,《中国法学》和《中国社会科学》的论文平均篇幅有所增加,尤其是《中国法学》的论文平均篇幅增加较大,《法学研究》的论文平均篇幅则微幅减少。

2.地区统计

三大期刊论文来源的地区分布,可以反映三大期刊论文的覆盖面,但更重要的是可以揭示高水平法学研究活动的区域特征,有助于了解法学研究活动的区域分布、区域活跃程度及其竞争能力。

作者标注的单位或机构有多种情况,为统一统计口径,均按第一作者所在省市或地区进行统计;第一作者标注2个以上单位时,如出现2个以上省市或地区,按第一个标注省市或地区进行统计;集体作者按照主持人或第一作者的单位统计其所在省市或地区。

表2:三大期刊所载论文第一作者所属地区分布

表2的统计显示,2015年三大期刊发表论文的地区分布整体上延续了地域分布极不均衡、地区社会科学生产力差异大的格局*曹明:2009—2013年高水平法学研究论文产出的地域格局——基于三大期刊法学论文统计的分析,载于《专业源于热爱:北大法律信息网文萃:2013—2014》,北京大学出版社,2014年6月版,第242—257页。,但也呈现出一些新的特征。

(1)北京作者发表论文的集中程度持续回落。北京作者2015年发表的论文数与2014年持平,都是75篇,但论文占比却在下降,由2014年的41.21%继续下降到39.89%,回落到近几年比较低的位置。尽管论文占比有所回落,但北京地区发表论文的集中程度依然接近40%,在数量上仍然具有绝对优势,其他地区难以撼动其竞争优势地位。北京地区在高水平法学研究活动中的竞争优势地位尽管在持续受到轻微冲击,但丝毫不影响其巨大的地域竞争优势地位。

(2)三大期刊论文作者的地区格局基本延续了2014年的基本分布。2015年三大期刊论文分布在17个省市和香港。与2014年相比,安徽、黑龙江和香港是2015年新出现的省份和地区,各有1篇论文发表。2014年出现在三大期刊上的天津、云南和爱尔兰,则没有论文发表。

(3)2015年在三大期刊发表论文数位列前6的省市,其发表论文的数量全部超过10篇,所占比例必须超过5%,使得进入前6位的门槛保持在一个比较高的位置。总体上来看,前6省市发表论文的数量和比例进一步提升,2014年前6省市发表论文的数量和比例分别是147篇和80.77%,2015年则分别达到155篇和82.45%。使得前6地区的集中度进一步提高,竞争优势地位得到进一步强化。

2015年进入前6位的省市分别是北京、上海、江苏、湖北、浙江和山东,2014年位居第5的重庆跌出前6,山东则挤进前6。总体来说,2015年法学研究活动最为活跃地区的大格局变化不大,只有个别增减。

2015年的地区竞争格局基本保持了2014年的态势。在最活跃的前6个省市中,北京尽管发表论文的百分比有所回落,但无论从发表论文的数量还是所占比例,其绝对数量仍遥遥领先于其他省市,继续以巨大优势稳居榜首。

由湖北、江苏和上海组成的竞争集团,发表的论文数在15篇以上,竞争异常激烈。2014年湖北、江苏、上海的排序到2015年改变为上海、江苏、湖北。与2014年相比,上海和江苏的论文数分别较大幅度增加了8篇和4篇,湖北发表的论文数则减少了3篇。这一竞争集团总体来看其竞争性进一步增强,竞争强度也进一步增强。

浙江和山东处于另一个竞争集团,发表的论文数在10篇以上、15篇以下。这一竞争集团与上海、江苏和湖北组成的竞争集团有一定的差距,但差距不是太大,与随后的四川、重庆相比,其竞争优势地位也不是非常明显。与2014年相比,浙江的论文数量小幅增加了1篇;山东则大幅增加了6篇,论文总数达到了10篇,藉此山东也挤进了前6。

(4)2015年除1篇来自香港的论文外,没有台湾和澳门的论文,也没有来自其他国家的论文。从这个意义上说,三大期刊在吸引港澳台地区以及其他国家高水平法学研究成果方面,还有很大的提升空间。或者更进一步说,中国法学学术期刊在期刊的国际化方面,还有很长的路要走。

3.机构统计

机构统计的意义在于揭示单位或机构在高水平法学研究活动中的成果产出状况、成果的产出能力及其活跃程度和竞争能力。

作者标注的单位或机构有多种情况,为统一统计口径,均按第一作者所在单位或机构进行统计;第一作者标注2个以上单位或机构时,按第一个标注单位或机构确定机构性质并进行统计;集体作者因为涉及到的单位或机构较多,在按机构性质进行统计时,则把集体作者单独作为一类进行统计。

(1)按单位或机构性质统计

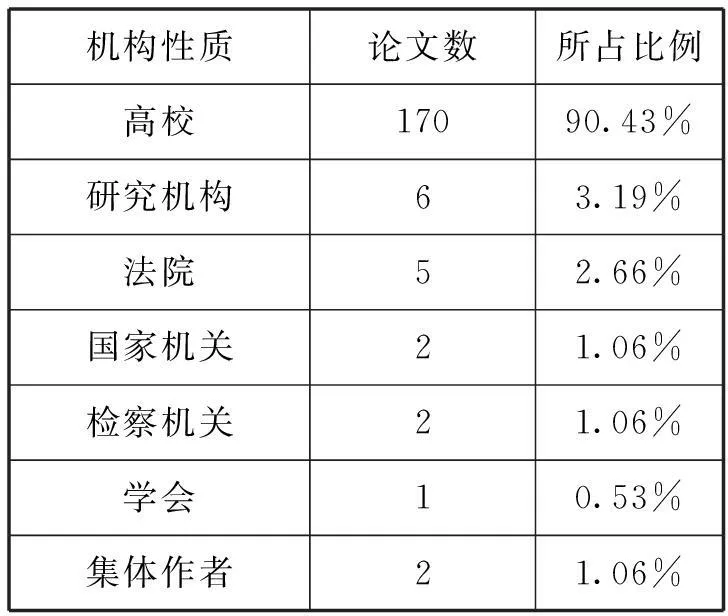

表3:三大期刊论文第一作者所在机构性质情况

按第一作者所在单位或机构的性质统计,2015年三大期刊发表的论文除高等院校和研究机构外,法院、检察院和国家机关、学会均有论文发表。与2014年相比,集体性质的作者所发表的论文数由2014年的5篇下降到了2015年的2篇,降幅较大。此外,专门从事法律实务工作的律师行业仍然没有论文发表。

图2:三大期刊论文的机构性质分布

表3的统计显示,高等院校在三大期刊上共发表论文170篇,占论文总数的90.43%,尽管所发表的论文占比有所下降,但发表论文的数量和比例仍具有高度的集中化特征,说明高等院校是我国法学研究活动最为活跃的地方,在推动和引领法学研究活动中发挥着极其重要的作用。其他所有机构包括研究机构、检察院、法院的法学研究活动与之相比有着巨大的差距。其中,研究机构、法院和国家机关发表的论文数分别比2014年增加了2篇、4篇和1篇,检察机关发表的论文数减少了2篇。2015年法院系统作者发表的论文增加幅度较大,由2014年的1篇增加到2015年的5篇,论文占比提高到2.66%。

总体上来说,从机构或单位性质的角度来看,高水平法学研究论文的贡献者主要来自高等院校、研究机构、法院、检察机关的基本构成没有变化,编辑机构、国家机关、学协会也是比较重要的补充;图2很清晰地显示出2015年各类机构发表论文的数量所占的份额情况,高等院校一支独大的格局没有变化,研究机构、法院系统、检察机关竞争激烈,所占份额互有增减,其他性质的机构只占有很小的份额。从学术繁荣的角度来看,高等院校以外的其他机构似应在法律实践活动中,更多地注重理论总结、理论提高和理论探索,进行高水平、高质量的理论研究活动,以丰富和繁荣高水平法学研究活动。

(2)单位或机构发表论文的数量分布状况

单位或机构发表论文的数量分布状况是以单位或机构发表论文的数量为观察重点。在这项统计中,所有作者包括集体作者均按第一作者所在单位或机构进行统计,作者标注多个机构的均按第一机构统计。由于作者在标注机构名称时,存在不规范的情况,本文在统计时均进行了相应的统一化处理;此外,还存在一种情况,就是在同一机构中只标注了不同的下级机构名称,本文统计的原则是:如果全部论文是同一机构,即按该同一机构进行统计;如果全部论文标注了同一机构中的不同下级机构,则按其上级机构名称统计,这在政法院校的统计中显得尤为明显。

图3:三大期刊论文的论文数与机构数关系

经统计,2015年共有53个机构在三大期刊上共发表高水平法学研究论文188篇。与2014年相比,发表论文的机构数减少了5个,发表的论文数却略有增加,说明发表论文的机构趋于集中。总体上来看,相对于全国众多的法学教育、研究、实务单位和机构,2015年延续了发表论文的单位或机构比较集中的特征。

图3显示,机构发表论文的数量分布大体呈现“L”型格局,即发表1篇的机构数量最多,达到24个,而随着论文数增加,相对应的机构数明显减少,尤其是从只发表1篇论文到发表2篇论文,机构数呈现急剧减少。与2014年相比,2015年一个比较突出的特点是,发表3—7篇论文的单位或机构数量明显增加,由2014年的13个增加到16个;而发表1篇、2篇的机构数有比较明显的减少,分别从2014年的28个和11个减少到2015年的24个和7个;此外,发表论文数在8篇及以上的机构数都保持在6个不变,但最高论文数由

2014年的16篇增加到了20篇。

总体而言,2015年发表论文的机构更趋集中;处于最活跃端的机构的研究活跃度进一步提高;处于中间段的发表多篇论文的机构数增多,更多机构的研究活跃程度有所提高;发表2篇及以下论文数的机构数在减少,且减少幅度比较大,说明即使在三大期刊上只发表1篇、2篇论文的难度也在提高。

(3)活跃机构统计

在活跃机构统计中,均按第一作者所标注的第一单位或机构进行统计,如果出现同一机构中的不同分支机构,则统一按其上位机构名称进行统计。

对于研究机构,尤其是活跃机构,无论是从一个更长的周期,还是一年周期,基本格局大体没有太大的变化,也就是说,研究机构的学术生产能力以及重点研究机构大体上没有特别大的变化*曹明:2009—2013年高水平法学研究论文产出的机构格局——基于三大期刊法学论文统计的分析,载于《信念超越热爱:北大法律信息网文萃:2014—2015》,北京大学出版社,2015年9月版,第259—273页。。但具体到某一个具体年份,会有出现一些亮点或者是一些时间性很强的特征。

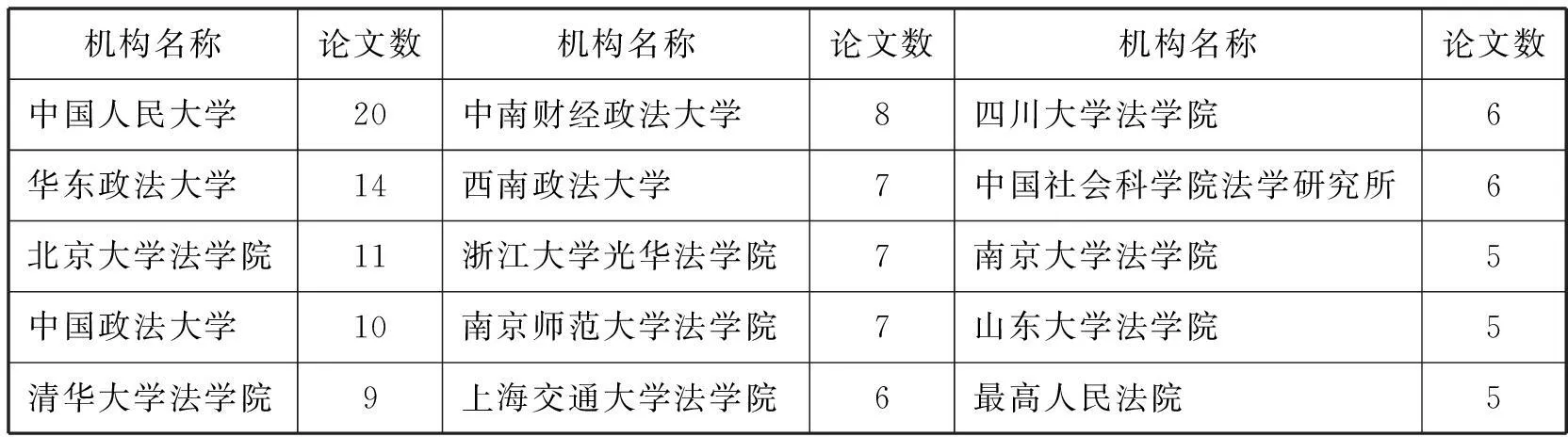

表4:发表5篇及以上论文的活跃机构情况

表5:三大期刊所载论文第一作者职称分布

三大期刊发表的论文中,有些职称标注不是很规范,有的是因为分属不同的职称序列,也有标注不明确的。为统一统计口径,对“职称”进行了相应的归并,统一按教授、副教授、讲师、博士后、集体作者以及不明等几种情况。其中,标注为处长、副院长、会长、原检察长、法官等职称情况不明的论文共有6篇,以集体作者名义发表的论文有2篇。由于职称“不明”的论文只有4篇,对各职称序列的影响不大,不再进行细分。

图4显示,在2015年三大期刊作者职称分布中,教授、副教授仍是最主要的作者群,所占份额分别达到58.51%和26.06%。具有教授、副教授职称作者发表论文的比例较2014年有小幅增减,其中教授由2014年的62.64%继续下降到58.51%,副教授所占比例有所回升,由2014年的23.63%回升到26.06%。两者相加的比例将近达到85%,比2014年又有所下降。但从绝对数量来看,三大期刊的核心作者群任然是具有教授、副教授职称的作者,尤其是具有教授级职称的作者,在高水平法学研究活动中始终处于领先地位。

图4:三大期刊作者职称分布情况

从统计结果来看,副教授、讲师作者发表论文的数量较2014年有明显上升,尤其是讲师作者数量达到17人,所占比例也由2014年的5.49%快速上升到了9.04%,是2015年增速最快的作者群体,显示出很强的冲击力;此外,副教授作者所占份额也有比较大的提高,是三大期刊中仅次于教授作者群体且所占份额比较稳定的作者群体。

2015年教授、博士后和集体作者所占份额都有比较明显的下降,其中,教授作者所占份额较2014年的下降幅度超过了4%,博士后和集体作者的降幅也都超过了1%。由于博士后和集体作者的基数绝对值很小,因此可以将2015年三大期刊作者群的职称分布变化,解释为最主要是由副教授和讲师挤占了教授所占份额引起的,显示出副教授包括讲师群体比较大的冲击力和竞争力。

(4)作者发文量统计

文献计量领域往往以发文量的多少来评价作者科学研究的学术能力和学术成就,尽管对这一指标作为衡量标准有争议,但在最具权威性的期刊上发表专业论文,应该与作者研究能力、研究水平有较高的正相关性。

2015年在三大期刊发表论文的第一作者有170人,第二作者有10人,第三作者1人,集体作者2个,有1位作者以第一、第二作者身份各发表1篇论文。2015年的全部个人作者数是180人,另外还有2个集体作者,作者总人数较2014年181人和5个略有减少。其中,只发表1篇论文的作者有153人,发表2篇论文的有17人(包括以第一、第二作者各发表1篇论文的作者1人),2个集体作者各发表1篇论文。与2014年相比,2015年发表2篇论文的活跃作者数由2014年的10人增加到了16人,增加幅度较大;没有发表3篇及以上特别突出的作者。

表6:发表2篇论文的活跃作者

表4统计了2015年三大期刊发表5篇及以上论文的高产机构,机构数达到15个,与2014年的12个相比有所增加。发表论文最多的是中国人民大学,共发表论文20篇。紧随其后的是华东政法大学、北京大学和中国政法大学,发文数基本都在10篇以上。

与2014年相比,南京师范大学、社科院法学研究所、南京大学、山东大学、最高人民法院都跨入活跃机构行列,发表的论文数在5—7篇之间。其中,社科院法学研究所以及最高人民法院都是非高校性质的机构,首次打破了活跃机构全部由高校垄断的局面,是2015年的一大亮点。苏州大学和武汉大学在2015年的发文数均在5篇以下,武汉大学发文数下降尤为明显,由2014年的7篇减少到了3篇,两校也跌出了2015年的活跃机构行列。

2014年和2015年均保持在活跃机构行列中的研究机构有10个。华东政法大学、中国人民大学和清华大学的发文数较2014年有不同程度的增加,其中,华东政法大学在2014年6篇的基础上增加了8篇,使得2015年的发文量达到14篇,增幅较大,发文量位次也由2014年的第10大幅提升到2015年的第2位。中国人民大学在2014年发文量已经很高的基数上再增加5篇,2015年的发文数达到了20篇,成为2015年最活跃的研究机构。

中国政法大学、西南政法大学、北京大学和上海交通大学的发文数较2014年有不同程度的减少。其中,中国政法大学减少幅度较大,由2014年的16篇减少到了10篇,发文量位次也由2014年的第1下滑到了2015年的第4位;其他几所高校的论文数减少幅度均在3篇以内。

中南财经政法大学、浙江大学、四川大学的发文数与2014年保持持平,发文数保持在6—8篇之间,发表的论文数量比较稳定。

2015年活跃机构的竞争格局有了一些变化,中国人民大学、北京大学、中国政法大学以及清华大学仍然处于竞争优势地位,但其竞争领先优势受到华东政法大学的强力挑战,竞争优势受到不同程度的削弱。中南财经政法大学、西南政法大学、浙江大学、上海交通大学、四川大学基本保持平稳;南京师范大学、社科院法学研究所、南京大学、山东大学、最高人民法院的高水平法学研究活动的活跃度有所提高,尤其是社科院法学研究所和最高人民法院的加入,使得2015年的高水平法学研究活动增加了新的活跃成分,活跃机构竞争格局有了一些新鲜元素和新鲜气息。苏州大学和武汉大学研究活动的活跃程度有所降低。

4.作者统计

作者群是学术期刊的关键因素之一,通过分析作者群及作者的相关情况,有助于了解作者在高水平法学研究活动中的活跃程度以及合作研究状况。

(1)作者职称统计

职称是衡量专业人员工作能力和学术水平的重要指标。尽管职称不能完全与个人的学术水平和学术能力挂钩,但职称从整体上来说仍然可以反映出作者的研究实力,是一种具有参考意义的指标。

在职称统计中,有些作者标注了多个职称,为统一统计口径,均按第一作者所标注的第一职称进行统计。

表6列举了2015年在三大期刊发表2篇论文的作者,在总共17位作者中,教授有9人,副教授有7人,副院长有1人。教授作者数与2014年持平,都是9人,但副教授作者由2014年的1人大幅增加到了7人。说明在2015年高水平法学研究活动中,副教授的活跃程度明显上升,且在最活跃的作者群体中,几乎与教授作者不相上下,成为2015年活跃作者群体中的一大新亮点。

17位活跃作者中有16位来自高等院校,1位来自最高人民法院。16位高校作者分属10所大学,其中,中国人民大学的活跃作者有4位,华东政法大学、清华大学、四川大学的活跃作者各有2位,山东大学、上海交通大学、浙江大学、中南财经政法大学、中国政法大学以及烟台大学各有1位活跃作者。除烟台大学外,其他9所高都是2015年的活跃机构,说明这些高校高水平法学研究活动的作者基础较好,同时又有能够发表多篇论文的较为突出的研究者。尤其是中国人民大学,2015年活跃作者有4人之多,说明中国人民大学不但作者基础较好,而且活跃作者基本也形成了一个小的群体,研究实力很强。

烟台大学在2015年的三大期刊上共有2位作者发表了3篇论文,发表的论文数偏少,更多地显示出活跃作者个人的支撑和贡献。

(2)合作研究成果分析

论文合著现象是科学研究中的普遍现象,也是现代科学发展的必然趋势。一篇论文有多名作者参与,可以在知识结构等方面取长补短,发挥群体智慧和优势,特别是跨学科、跨行业的合作,有助于提高法学研究的效果和研究成果的水平和质量。合作研究活动的数量、内涵和质量也就成为一种重要的参考指标。

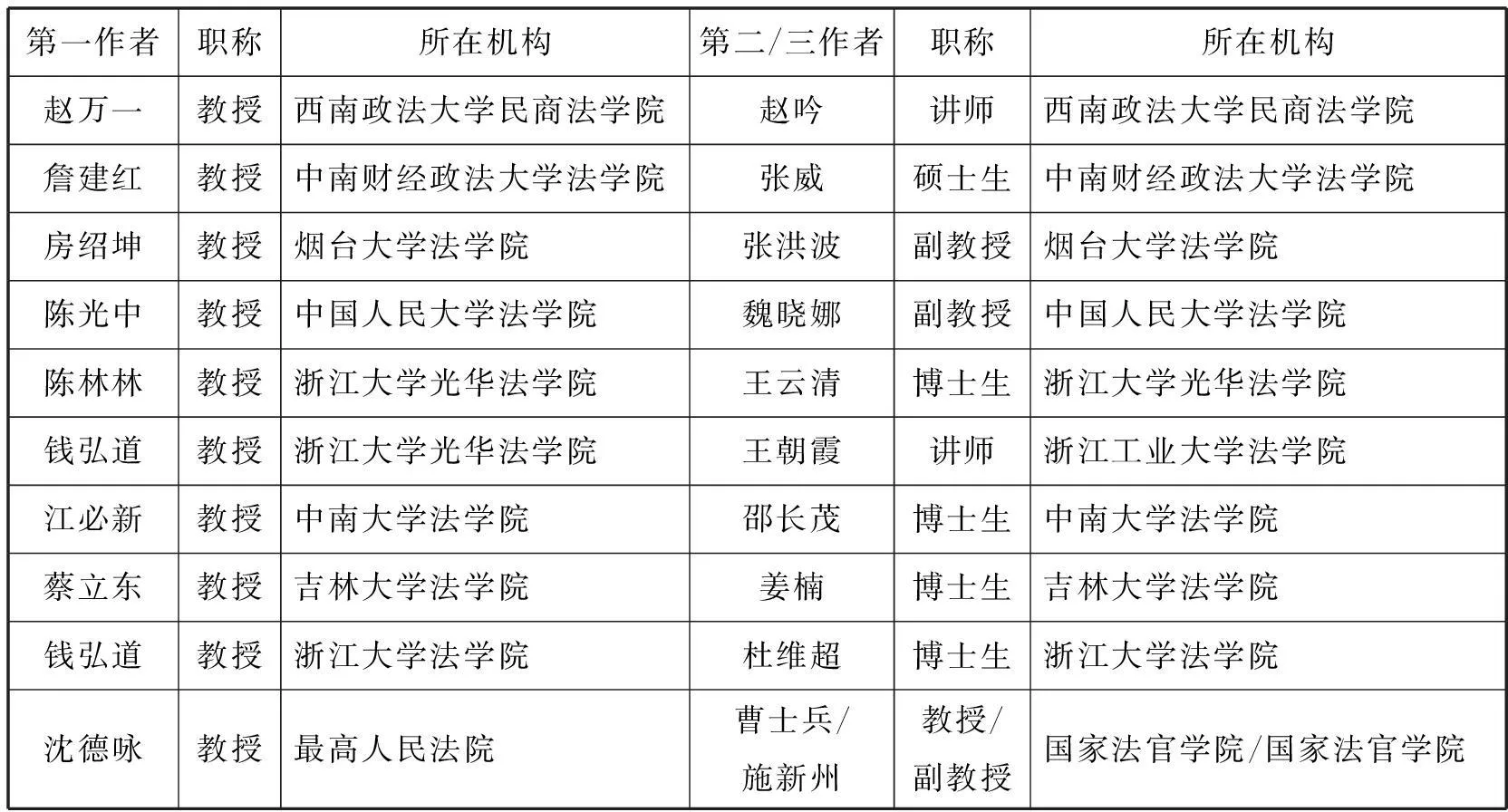

表7:合作研究情况

2015年三大期刊共发表法学研究论文188篇,其中,合作研究成果共12篇,较2014年的17篇有了较大幅度下降,三大期刊的合著率也由2014年的9.34%下降到了6.38%。12篇合作研究成果中,2人合作研究成果有9篇,3人合作研究成果1篇,集体作者研究成果2篇。

2015年三大期刊发表的合作研究成果的比重都在下降。尽管《中国社会科学》下降幅度最大,由2014年的38.89%下降到了19.23%,但合作研究成果的比例仍远远高于《中国法学》和《法学研究》。

《中国法学》和《法学研究》发表的合作研究成果,所占比重分别只有2.17%和5.71%,总体来看都处于较低水平,说明2015年的高水平法学研究论文仍以学者个人独立完成为主。但在独立作者完成的论文中,有多篇出现了致谢内容,感谢在论文完成过程中的贡献者,包括参与研讨者、资料的收集整理者、匿名评审人等,这从一个侧面反映出,即使是独立完成的研究成果在其研究过程中仍有合作研究的影子。

表8:集体作者合作研究情况

2015年在合作完成的研究成果中,有2篇合作研究成果是“课题组”名义完成。广州大学人权理论研究课题组完成的《中国特色社会主义人权理论体系论纲》由李步云教授主持,课题组成员包括广州大学人权研究院的陈佑武、杨松才、刘志强、袁兵喜4位教授,课题组规模达到5人,成员全部由教授组成。另一篇集体研究成果是以最高人民检察院2013年重点课题组名义发表,由谢佑平教授和潘祖全检察长担任主持人,课题组成员包括其他7人,整个课题组规模达到9人。尽管课题组成员没有标注所在机构,但主持人来自高校和检察机关,属于不同性质机构之间的合作研究。

集体作者研究成果的发表,对法学研究活动注重个人独立完成的现状是一个很好的拓展,表明高水平法学研究活动中团队合作研究也有很大的空间。

表9:合作研究作者统计

在其余10篇合作研究成果中,从机构性质来看,大学无疑是合作研究的中心,大学与大学研究人员合作完成的研究成果达到9篇,其中有8篇是同校合作,只有1篇是跨校合作;法院与大学合作完成的研究成果有1篇。从这一角度来看,同一研究机构内部的合作研究模式占有很大比重,不同机构之间包括不同性质机构之间的合作研究活动,显得比较少。

从合作研究成果的作者职称分析,教授无疑处于合作研究的中心地位,10篇合作研究成果的第一作者均为教授。其中,教授与讲师、博士生、硕士生合作完成的论文分别有2篇、4篇和1篇,与副教授合作完成的论文有2篇,还有1篇是教授与教授、副教授3人合作完成的论文。如果仅仅从职称的角度进行简单分析,可以看出,在合作研究中,“老师带学生”的模式占有很大比重,研究人员之间真正的合作研究极少。

另外,2015年合作研究中,没有出现跨学科合作研究的成果发表。

5.基金论文统计

基金论文比常被看成是衡量期刊论文学术质量的重要指标。尽管对这一指标存在争议,但基金项目通常要经过比较严格的评审,选题的科学性和创新性、研究背景和技术手段,以及研究团队的人员构成和研究能力等方面,往往比较有保障。因此,基金论文统计在揭示研究活动的形式特征中仍具有积极意义。

表10:三大期刊基金论文统计

表11统计显示,2015年三大期刊共发表法学研究成果188篇,其中有127篇论文受到各种资金、项目的资助,占发文总量的67.55%。这一比例较2014年的58.24%有较大幅度提高。通过比较可以发现,三大期刊发表的论文中,受到各种基金资助的研究论文的比例增减各不相同。其中《中国社会科学》较2014年的66.67%微幅下降到65.38%;《中国法学》由60.20%小幅上升到61.96%;《法学研究》则是从2014年的53.03%大幅上升到75.71%,直接带动了三种期刊的基金论文比。

总体来看,在三大期刊发表的法学研究成果中,受到各层级基金、项目支持、资助的论文占到将近70%。这一方面可以说明三大期刊对具有较大难度和较高水平的法学研究成果的吸引力非常强;但另一方面也说明,未受到基金、项目等支持的高水平法学研究成果在三大期刊发表的空间被进一步挤压,发表将变得更难。

6.关键词统计

关键词是论文作者自行从论文中提取出来的表达论文内容的词,关键词是作者自行标注、自行表达,属于非规范词。尽管关键词的统计严格意义上来说并不必然反映研究内容的主题,也不能简单地说关键词分析可以揭示研究活动的热点、动向和趋势,但至少可以说是在形式层面上可以更多反映内容的一种指标。此外,关键词是作者本人从论文中概括出来的词,最能准确反映作者的研究意图和作者研究突破的重点、关键点,即使是专业人员也很难达到这样的标引精度和深度,因此,关键词分析应该是更接近于内容层面上的分析。

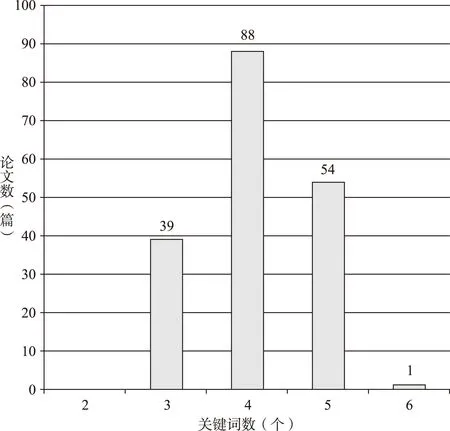

在2015年三大期刊总共188篇论文中,《中国社会科学》中5篇专题论文和1篇学术述评均没有提供关键词,提供关键词的论文总数只有182篇。在全部182篇论文中有181篇采用3—5个关键词,只有1篇论文采用了6个关键词。这说明,在一般情况下,3-5个关键词能够满足绝大部分法学研究论文对论文内容关键部分的揭示。当然,关键词数量也与期刊编辑部的要求有关,《中国社会科学》要求关键词3-5个,《法学研究》要求不超过5个,《中国法学》要求3-6个,作者基本都会按照相关要求提供关键词。对于标注关键词数量的限制,尤其是限制在一个较小的范围,似乎是对作者通过关键词充分揭示研究内容的某种限制。

尽管3—5个关键词是作者最常用的关键词数量,但与2014年相比,采用4个、5个关键词的比重在上升,采用3个关键词的比重则出现了下降。具体来看,采用4个关键词的比重2014年占了46%,2015年超过了48%;采用5个关键词的比重则从2014年的23%到2015年超过了29%;采用3个关键词的比重则从2014年的31%明显下降到了2015年的21%。可以看出,2015年更多的法学研究论文采用了相对更多的关键词来揭示研究内容。三大期刊发表的论文均采用了比较大的篇幅,对于3—5个关键词数量的限制,有可能对作者充分表达论文内容形成了某种限制。

图5:三大期刊所发表论文关键词数量分布

关键词统计中的一个重要指标是年均关键词平均频次。计算关键词年平均频次就涉及到对关键词进行去除重复的处理,由于选取关键词主要是作者的主观判断和习惯,而且法学研究活动中词的内涵非常丰富,因而在统计时没有将含义相同或相近的词进行去重处理。2015年三大期刊发表的182篇论文共有关键词694个,出现745次,平均每篇含有4.09个关键词,小于全部论文篇均3.81频次关键词,说明有重复出现的关键词,但两者之差只有0.26,说明重复出现的关键词数量非常少。经计算,2015年三大期刊的年平均关键词平均频次是1.07,这一数据与2014年持平。说明2015年三大期刊上发表的法学研究论文延续了2014年基本格局,研究论文涉及的领域非常宽泛。

表11:未经人工处理的出现2次以上的关键词

表11显示了未经人工处理的出现2次及2次以上的关键词,共有34个。其中,出现7次的关键词有1个,出现5次的关键词有2个,出现3次的关键词有6个,出现2次的关键词有25个,出现1次的关键词有660个。统计显示,“司法改革”继2014年成为出现最多的关键词后,2015年继续成为最受关注的关键词,并且受关注的程度有所提高,共出现7次;其次是“国家治理”和“民法典”,各出现5次;“法治评估”、“行政决策”、“行政诉讼”、“司法权”、“以审判为中心”、“意思自治”也是受到关注比较多的关键词,各出现3次。

从词频的角度来看,“司法改革”无疑是出现频率最多的关键词,“司法”无疑是最中心的词。以“司法”为中心的词还包括:司法裁量、司法裁判、司法改革、司法公信力、司法规律、司法行政事务管理权、司法建议、司法解释、司法拍卖、司法权、司法人员分类管理、司法审查、司法审判标准、司法生态、司法体制改革、司法协助、司法型救济、司法与政治、司法责任、司法责任者以及刑事司法、公民参与司法,共22个关键词。与2014年的以“司法”为中心的14个关键词相比有了较大的增加,说明2015年对“司法”关注的面更广。此外,2014年和2015年对“司法”关注的点和面也不完全相同。2014年和2015年共同关注的关键词包括:司法裁量、司法裁判、司法改革和司法公信(力),共同关注的关键词较少。2014年关注的侧面还包括:司法公正、司法行政化、司法机关、司法鉴定、司法救济、司法取向、司法审判、司法文明、司法制度、司法自信,共10个关键词;而2015年关注的侧面包括:司法规律、司法行政事务管理权、司法建议、司法解释、司法拍卖、司法权、司法人员分类管理、司法审查、司法审判标准、司法生态、司法体制改革、司法协助、司法型救济、司法与政

治、司法责任、司法责任者以及刑事司法、公民参与司法,共18个关键词。

共词分析方法主要是通过对能够表达某一学科领域研究主题或研究方向的专业术语共同出现在一篇文献中的现象分析,判断科学领域中主题间的关系,从而展现该学科的研究内容与结构*童伟:国内近十年数字图书馆领域研究热点分析——基于共词分析,图书情报知识,2009年第5期。。共词分析可以通过关键词之间的连接以及连接强度,分析关键词覆盖的研究范围以及关键词关联的主流与分支,对启发、拓展研究思路、研究领域以及掌握研究重点、热点,都有非常重要的启发意义。本文通过SATI*刘启元、叶鹰:文献题录信息挖掘技术方法及其软件SATI的实现:以中外图书情报学为例,信息资源管理学报,2012年第1期。构成关键词矩阵,运用UCINET*Borgatti,S.P.,Everett,M.G.and Freeman,L.C.2002.Ucinet for Windows:Software for Social Network Analysis.Harvard,MA:Analytic Technologies.对2015年三大期刊上的关键词进行可视化*Borgatti,S.P.,2002 Netdraw Network Visualization, analytic Technologies: Harvard,MA.呈现。

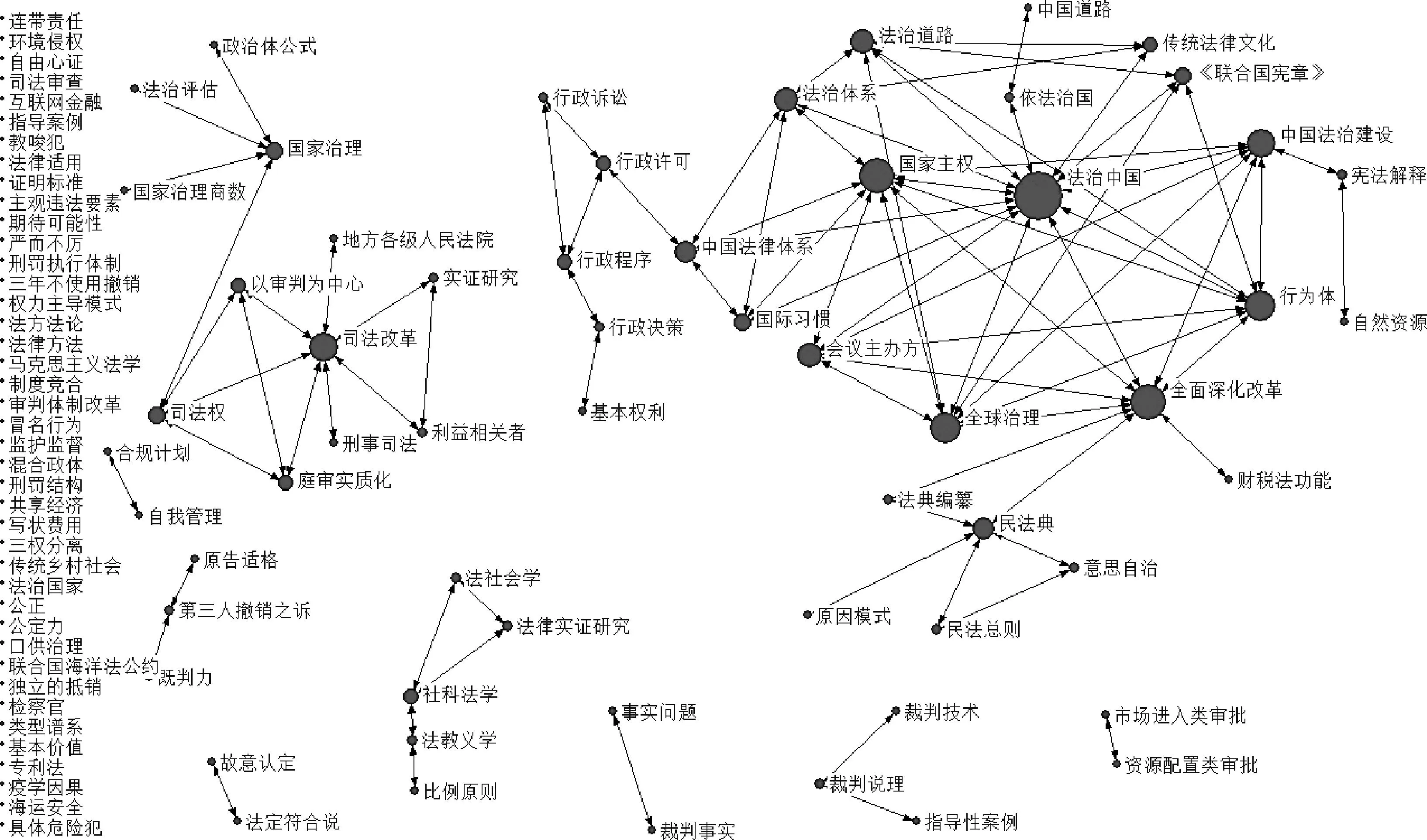

图6:关键词构成的共现网络

图6是2015年三大期刊法学研究论文关键词构成的关键词共现网络,总体来看,2015年三大期刊发表的法学研究论文构成的关键词共现网络形成了两个比较大的关键词群组,一个是以“法治中国”为中心,另一个是以“司法改革”为中心。除此而外的其他网络,网络相对比较分散,且规模较小,孤立的点较多,说明关键词不集中,构成的网络规模也比较小。换而言之,2015年三大期刊比较关注的关键词是以“法治中国”和“司法改革”为中心的关键词群组。

图7关键词共现网络是从图6网络中抽取出来的两个规模比较大的网络,主要包括以“法治中国”和“司法改革”为中心的关键词网络。

“法治中国”是一个相对比较大的处于核心地位的关键词共现网络,在这个比较大的网络中,“法治中国”是一个处于中心地位的关键词,与之直接相连的关键词包括:法治道路、传统法律文化、依法治国、法治体系、中国法律体系、国际习惯、国家主权、中国法治建设、全球治理、全面深化改革、《联合国宪章》、行为体,其中国家主权、全球治理、全面深化改革、行为体处于次中心地位。在“法治中国”网络中,包含了两个个比较小的子网络。一个是以“民法典”为中心的子网络,其中包含了意思自治、民法总则、原因模式以及法典编纂等关键词,这个子网络通过关键词“全面深化改革”与“法治中国”相联系;另一个是以“行政许可”为中心的子网络,包含了行政程序、行政决策、基本权利以及行政诉讼等关键词,这个子网络通过“中国法律体系”与“法治中国”相联系。

图7:规模较大的关键词共现网络

“司法改革”是一个比较小的关键词共现网络,而且这个网络比较松散。这个网络的中心无疑是“司法改革”。这个网络基本由三个部分组成,第一部分是以“国家治理”为中心,包括国家治理商数、德治评估、政治体公式等关键词,这个小的子网络通过关键词“司法权”与“司法改革”相连;第二部分是由司法改革、司法权、庭审实质化、以审判为中心构成的一个相对比较紧密的网络,这4个关键词相互之间均有相互联系,其中庭审实质化与司法权、以庭审为中心以及司法改革与司法权之间的联系更为紧密;第三部分以“司法改革”为中心,包括实证研究、以及相关者以及刑事司法、地方各级人民法院,其中,实质研究与利益相关者、司法改革与实证研究之间的联系更为密切。

三、结语

借助对2015年《中国社会科学》、《法学研究》和《中国法学》三种最具权威期刊发表的高水平法学研究论文的统计和分析,初步揭示和探讨了2015年高水平法学研究活动的一些现象,从而观察其中的一些新特点和新动向。但这个探讨仍然只是初步的,确定以什么样的形式特征以及通过形式特征如何反映、描述、揭示高水平法学研究活动中的内容特征、本质特征,需要或者说值得更加深入地探讨。