社区融合结构:农民工、非农外来工、户籍居民之比较

2016-07-16陆自荣张颖赵永红

陆自荣+张颖+赵永红

摘 要:相对于社会融合,社区融合要简单很多,但其也具有一定的结构。借助已有研究,提出社区认同、社区参与、社区交往3个因子的社区融合因子结构,并且开发3个因子的12项指标。运用调查数据对12指标的3因子结构进行验证,证明了3因子结构的合理性。立足因子结构对农民工、非农外来工、户籍居民城市社区融合度及影响因素进行分析得出:(1)农民工和非农外来工都具有一定城市社区融合度,并没有想象的那么低;(2)三个群体社区交往水平都较低,城市社区作为居民的家园、温馨港湾建设还有很大空间;(3)农民工和非农外来工城市社区参与水平远远低于户籍居民,户籍是社区参与的主要制约因素。

关键词:社区融合;农民工;非农外来工;户籍居民

中图分类号:F323.6 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2016)04-0101-07

一、社区融合结构及结构因子测量的指标选择

社会融合是一个非常复杂的概念,其测量的指标具有层次性,并且按不同标准分类,具有不同的层次体系。如,按照宏观整合和微观融入可划分为阶层层面的融合指标和个体层面的融合指标[1];再如,按融合测量的取向可划分为融合影响因素的测量、融合导致后果测量、融合本身的测量[2]。另外,从国内农民工城市社会融合的相关研究来看,很多文献都从不同角度提出了相关融合维度,其中经济、政治、社会、文化等是社会融合维度中考虑得最多的四个方面。相比社会融合,专门讨论社区融合测量的文献很少,但提到社区融合概念的文献还是不少。纵观社区融合的相关讨论,主要有两种观点:一是把社区融合看作为社会融合的浓缩,指出应该像分析社会融合一样从“经济、空间、社会心理”等各个方面全方位地分析村庄社区融合的困境[3],认为“城市社区为考察社会融合提供了可操作的综合性场所”[4]。二是从人文精神、价值认同、人际互动等层面来讨论社区融合,指出“社区融合是人文精神的最终体现”[5],认为“社区融合是心理层面的社会融入[6],强调“社区融合侧重于强化认同感和归属感、完善社区自治、构建互动网络体系、培育普遍信任的邻里关系、建立互惠互利的合作关系”[7]。社区融合内容的分歧也说明对该概念进行准确界定甚至提出测量的方法具有必要。

笔者曾发表过两篇讨论社区融合结构的相关论文。其中一篇是从理论上对社区融合结构进行讨论,提出社区融合去经济维度的必要性。认为,个人经济地位主要通过个人职业、社会再分配来获取,社区层面的相关工作难以发挥太多作用;对于社区融合具有实质意义的社区经济行为主要是公共利益的维护,也体现为社区公共事务的关心和参与。因此,提出社区融合主要应该从社区政治参与、社区公共事务参与、社区文化参与和适应、社区互动、社区心理认同等方面来进行测量[8]。另一篇则就“农民工的社区融合因子结构”进行论述,该文选择13项指标对农民工社区融合进行因子分析,发现由4个公因子构成的因子结构,4个因子分别为:交往信任、文化适应、地域认同、社区参与[9]。

总结上述研究,可以发现,绝大多数文献都把社区融合集中于社区心理认同、社区参与、社区互动等层面。其中,社区心理认同和社区互动是社区(共同体)作为社会融合子系统本身具有的基本功能;而社区参与又包括社区政治参与、社区文化参与、社区公共利益维护、社区公益活动参与四个方面。三个层面的社区融合既体现了与社会融合的根本区别,体现了社区融合在社会融合体系中的独特功能,同时三个层面的社区融合结构的社区参与的四个方面也体现了社区融合与社会融合政治、经济、文化、社会四个基本维度之间的关联。三个层面是社区融合结构既与笔者前期的相关研究保持着一致性,又在此基础上进行适当提升。如政治、经济、文化在社区融合中如何体现,社区行为和社区心理如何在社区融合中占据主导地位等在此更为明显。对于社区融合三个层面的指标进行了如下设计:

1.社区心理认同在此想借鉴博伦(Bollen)和霍伊尔(Hoyle)的社区感知融合的6个指标。博伦和霍伊尔认为行为和态度是社会融合本身测量的两个重要方面,其中,社区感知融合量表就是对社会融合态度的测量。态度测量也就是心理认同的测量,该概念下的两个维度:社区归属感和社区满足感更是体现了其是社区心理认同的测量工具。借鉴社区感知融合的相关指标,设计了6个项目的社区心理认同指标,包括“觉得自己对现居住社区有归属感”“觉得自己已成为生活社区的成员”“已把自己看作生活社区的一部分”“能在所居社区生活感到很满足”“能在居住社区生活感觉很高兴”“居住社区是生活城市最好社区之一”。

2.社区参与包括4个指标,分别为“社区选举活动参与”“社区维权活动参与”“社区志愿活动参与”“社区文娱活动参与”。此4项指标分别测量个人的社区政治参与、社区利益维护参与、社区公益事务参与、社区文娱活动参与。在社区参与中又间接把社区政治、社区经济、社区公益、社区文化等四个方面给予适当考虑。

3.社区交往包括2个指标,分别为“与生活社区居民的交往”“与街坊邻居的交往情况”。其中,与生活社区居民交往相对来说是一种范围较大的交往,体现了一种开放的心态、生活交往的活动面;而与街坊邻居的交往相对范围要小,更多体现邻里之间的互助、人情往来等方面的心理和行为。

二、农民工、非农外来工、户籍居民城市社区融合因子结构状况

为了进一步分析和比较三个群体的社区融合结构,在此利用相关数据库对三个群体社区融合因子结构进行统计分析。统计分析数据来源于“农民工社区融合与城市公共文化服务体系研究”课题组收集和建立的数据库。为了增强数据的代表性,课题组组织宁波大学、湖南科技大学学生(本科生和研究生)选择在长株潭(湘潭、长沙)、长三角(杭州、宁波)、珠三角(深圳、东莞)三个群体的6个城市进行调查,每个城市选择5个社区,按社区居委会登记的外来务工人员和户籍居民,采用随机抽样的方法进行调查,每个社区调查外来务工人员50名、户籍居民30名,外来务工人员共发放问卷1 500份,户籍居民共发放问卷900份。调查收回有效问卷外来务工人员1 175份(其中农民工815份、非农外来工360份)、户籍居民694份。

在此,利用问卷设计好的3个因子方面的12个指标来验证和比较三个群体的3因子社区融合结构状况。12个指标的赋分情况为:社区认同的6个变量赋值为:“同意”得4分、“基本同意”得3分、“不太同意”得2分、“不同意”得1分;社区参与的4个变量赋值为:“经常参与”得3分、“偶尔参与”得2分、“从没参与”得1分;社区交往情况的2个变量赋值为:“交往很多”得4分、“交往较多”得3分、“交往较少”得2分、“没交往”得1分。

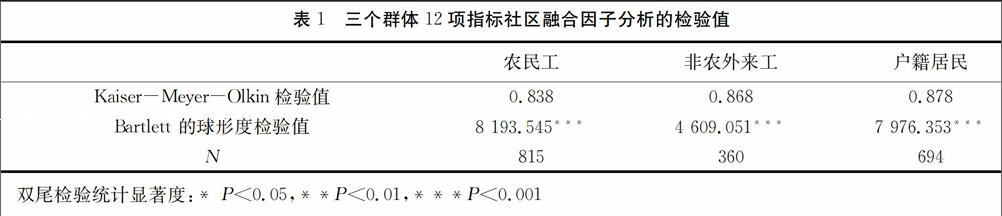

运用探索性因子分析方法对12项指标进行主成分分析,采用方差极大化方法对因子负荷旋转。三个群体的因子模型的检验值和因子结构见表1、表2。

表1显示:模型的Kaiser-Meyer-Olkin检验值和Bartlett的球形度检验值显示三个群体的相关指标适合进行因子分析。其中,Kaiser-Meyer-Olkin检验值都大于0.8;Bartlett 的球形度检验值的统计显著性都达到0.001水平。

进一步分析主要成分,三个群体的12项指标,社区融合都具有3个主要成分特征值大于1,分别用F1、F2、F3表示(见表2)。采取方差极大法旋转后,三个群体的因子负荷相对比较集中,与指标设计初衷完全吻合。其中,三个群体中F1的因子负荷集中于社区认同的6个指标;F2的因子负荷集中于社区参与的4个指标; F3的因子负荷集中于社区交往的2个指标。同时,表2显示三个群体的3因子累积方差贡献率都比较高,其中农民工为77.593%、非农外来工为84.986%、户籍居民委为82.254%。总之,从选出的12个指标来看,三个群体的社区融合都包括社区认同、社区参与、社区交往3个因子。

三、农民工、非农外来工、户籍居民的城市社区融合度比较

三个群体社区融合都具有社区认同、社区参与、社区交往3个因子,那么,对于三个群体而言城市社区融合度情况到底如何?以及三个群体的3个因子各自得分情况如何?通过因子得分以及社区融合度情况可以判断三个群体的城市社区融合度差异,并在此基础上测算农民工、非农外来工城市社区融合度和户籍居民之间的差距。为了计算社区融合度以及各因子的得分,必须使用社区融合的因子得分系数。该系数可以通过SPSS软件的因子分析中直接获取,在做SPSS分析时选择“得分”中的“显示因子得分系数矩阵”即可。整理三个群体的“因子得分系数矩阵”见表3。

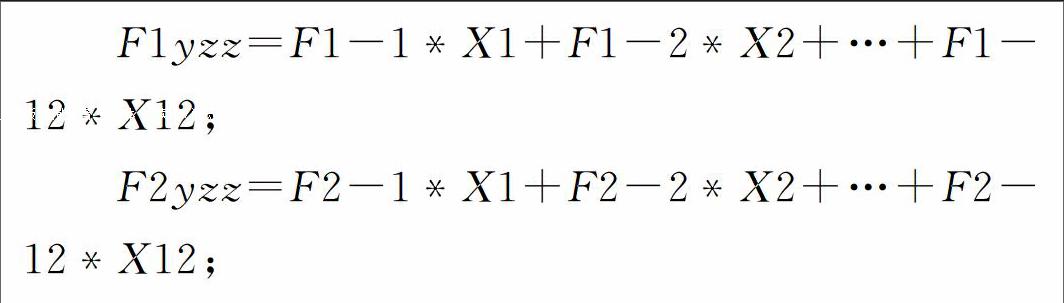

利用因子得分系数,根据公式组建“社区融合因子得分”新变量。“社区融合因子得分”分别为12指标在某因子下的系数乘以该指标的个案分值。具体公式如下:

如果上述公式中各指标取值范围不同则应该把其规算为0~1之间的取值。本课题的“社区参与”四个指标的取值为1~3,而“社区认同”的6个指标和“社区交往”的2个指标的取值为1~4,因此应该把所有指标的取值都规算为0~1之间。具体的规算方法为把每个指标取值除以最高赋值,即把“社区参与”4个指标赋值除以3,把社区认同和社区交往4个指标赋值除以4。

同时,直接计算出来的因子得分也非0~1或0~100之间的取值,这样也不便于不同因子之间以及不同群体的各因子之间分值的比较。为了便于比较,还得把各因子得分规算为0~100之间的取值。具体的计算方法为:先找出3个因子值变量(F1yzz、F2yzz、F3yzz)数据中极大值和极小值,之后利用公式:

利用上述公式计算得出的3个标准分值的因子变量,分别为“社区认同因子得分”“社区参与因子得分”“社区交往因子得分”。之后根据3个变量合成“社区融合度”变量,计算公式如下:

其中,BFrhd表示“社区融合度得分”新变量;BF1yzz、BF2yzz、BF3yzz即生成的3个因子标准值变量的每个个案值;Y1、Y2、Y3分别为方差贡献率(此处用的是非旋转的方差贡献率),Y是3个因子的累积方差贡献率。

生成新的4个变量后,分别统计三个群体的4个变量的均值、标准差,并对三个群体的社区融合度和社区认同、社区参与、社区交往情况进行比较。三个群体4个变量的均值、标准差见表4。

表4显示,农民工城市社区融合度分值(BFrhd)为43.58,3个因子中社区认同因子得分(BF1yzz)为52.51,社区参与因子得分(BF2yzz)为21.31,社区交往因子得分(BF3yzz)为41.76。从4个分值来看,农民工社区融合度较低,除社区认同外,其他3项分值都低于50分。非农外来工城市社区融合度分值为48.69,3个因子中社区认同因子得分为56.73,社区参与因子得分为28.36,社区交往因子得分为48.27。非农外来工总体来说,各项分值都高于农民工,但除社区认同外其他各项分值都低于50分,说明非农外来工城市社区融合度还是较低。

户籍居民城市社区融合度得分为55.24(超过50分),显示户籍居民具有较高的综合社区融合度。3个因子得分中,社区认同因子得分为60.01,社区参与因子得分为43.54,社区交往因子得分为47.80。

数据显示,三个群体社区融合因子中,社区认同具有较好的分值,但社区参与和社区交往分值相对较低,特别是农民工和非农外来工的社区参与分值更是低于30分。说明三个群体都具有相对较高的社区认同,但农民工和非农外来工的城市社区参与非常欠缺。另外,无论是综合得分还是各因子得分,居民都高于农民工和非农外来工,为了进一步展示三个群体社区融合的差异,在此计算三个群体社区融合分值的绝对差异和相对差异,具体见表5。

表5显示,社区融合度(BFrhd)户籍居民高出农民工26.8%,高出非农外来工13.5%;3个因子中,社区参与因子差异最大,户籍居民高出农民工104%,高出非农外来工53.5%;社区认同户籍居民高出农民工14.4%,高出非农外来工5.9%;社区交往户籍居民高出农民工14.5%,和非农外来工持平。

四、三个群体城市社区融合差异的原因

三个群体是以“农业-非农”和“外来-本地”两个变量状况进行区分,三个群体城市社区融合结构的差异,除了“农业-非农”和“外来-本地”的因素外,还有很多具体的因素,这些因素可能依附着户口的性质。但为了更好地说明问题还是有必要进行深入分析。影响三个群体城市社区融合的因素不外乎三个层面:一是只与社区关联的变量因素,如社区环境;二是只与群体关联的变量因素,包括个人经济地位、年龄、文化程度等;三是与社区和群体都关联的变量因素,包括户籍身份、社区居住年限、社区公共福利和权益。在此,分别就3类因素来考察其对三个群体城市社区融合3个因子的影响。

社区认同包括社区满足感和社区归属感两个层面,社区环境主要影响三个群体的社区满足感。很多研究都揭示,社区环境优美、社区生活便利可极大提高社区居民的满足感[10]。本课题的统计检验显示,社区环境因素对三个群体(农民工、非农外来工、户籍居民)城市社区满足感的解释方差分别为13.6%、14.4%和12.8%。社区环境是影响三个群体城市社区满足感的主要因素,并且社区环境对三个群体城市社区满足感的方差解释百分比相近。另外,社区环境可能对社区归属感以及社区交往和社区参与存在影响,但相对于社区满足感,这些方面的影响要小得多。

个人经济地位是三个群体的重要特征变量。从现有文献以及本课题的调查来看,农民工的个人经济地位远远低于户籍居民和非农外来工。但个人经济地位对其社区认同和社区交往的影响有限。正如前面分析所示,个人经济地位提升难以向社区互动、社区情感、社区心理传导。帕森斯和哈贝马斯的AGIL模式对此也有所说明。帕森斯的AGIL模式中“经济(A)”和“社区(I)”位于对角线。哈贝马斯重构AGIL模式后,按纵横两个方向把4个子系统划归为两种机制:生活世界(文化和社区)和体制(经济和政治),以及两个领域即公共领域(政治和社区)和私人领域(经济和文化)。在这一划分中,政治和社区共属于公共领域、文化与社区共属于生活世界,政治、文化与社区都具有直接关联,而经济则缺少直接关联。经济与社区缺少直接联系,个人经济地位提升难以向个人的社区情感和社区心理传导。

年龄和文化程度也是三个群体的特征变量。本调查的数据显示农民工的文化程度最低(本科及以上/大专/高中/初中及以下:8.2/14.9/41.6/35.3),非农外来工文化程度最高(本科及以上/大专/高中/初中及以下:30.9/35.0/26.2/7.8),户籍居民文化程度总体水平稍低于非农外来工(本科及以上/大专/高中/初中及以下:33.1/21.7/26.2/19.0)。户籍居民平均年龄最高(均值为41.3),非农外来工的平均年龄最低(均值为29.6),农民工的平均年龄居中(均值为31.6)。文化程度和年龄作为三个群体的区分变量,对三个群体城市社区融合的3个因子肯定存在作用,但其作用非常复杂。如年龄较高的户籍居民可能对社区具有更强的归属感,相反年龄较高的农民工则更难以对城市社区具有归属感;对于户籍居民来说,中老年可能具有更多的社区交往;而对于农民工则年轻人具有更多的社区交往。文化程度高的农民工可能社区交往和社区参与的水平相对高;但对于户籍居民和非农外来工则可能文化程度高其非社区交往和参与水平高,而社区交往和参与水平低,等等。所以年龄和文化程度对三个群体城市社区融合的影响要分情况仔细研究,这项工作有待今后进一步深入。

身份是三个群体区分的标志变量。与身份相关联的有地位、责任、利益、权利。居民具有城市街道户籍身份,把自己看着是城市社区主人;农民工既没有城市街道户籍也没有非农户口,其具有强烈的过客心理;非农外来工没有城市街道户籍身份但其具有非农业户口,其“主人-过客”心理程度居中。城市社区主人更容易对社区产生认同、归属和依恋心理。因此,从归属感层面来看,“户籍居民>非农外来工>农民工”。“主人-过客”心理也体现一种责任,社区参与也与社区责任意识关联,而责任意识又关联着“主人-过客”心理;因此,农民工的过客心理也导致其城市社区参与水平低。身份对社区交往的影响也值得仔细研究。人际互动理论揭示,从交往的频率来看,层内交往高于层间交往。作为情感型的社区交往,虽然以个人经济地位为标准的利益分层可能难以传导至社区的情感型交往之上,但作为情感基础的身份分层肯定会对社区交往产生更明显的作用。现实实践中,农民工城市社区交往的主要对象是老乡和同寝室的工友,即绝大多数限于农民工之间。

“社区居住年限”也是三个群体的特征变量,常识告诉我们户籍居民的社区居住年限将远远高于农民工和非农外来工(调查数据显示农民工/非农外来工/户籍居民社区居住年限分别为:3.87/4.50/15.11)。对于户籍居民,一般来说,随着社区居住时间的增加,个人会增加社区的认同和依恋,进而增加社区归属感。现有研究也证实社区居住时间可以增强居民的社区归属感[11]。但从原则上来讲,“社区居住年限”增长居民的社区归属感只对把社区看作是其家园的“主人心理”的户籍居民,而对非农外来工和农民工的作用还有待验证。另外,社区居住年限长,社区熟人更多,原则上讲,对三个群体的社区交往都会具有促进作用;社区居住年限长对社区更了解也会促进其关心和参与社区事务。但是这些作用都有待进一步检验。

现阶段,不同群体的城市社区公共利益和权益还与社区身份挂钩,因此不同群体的社区认同、社区交往和社区参与可能都与社区公共利益的分享关联。从社区参与来看,公共利益和权益是社区参与的动力。社区建设是营造温馨的家园,情感的投入和获取是社区参与的主要动力。社区公共利益不同于个人利益,其也是一种群体的情感,至少社区公共利益是培育社区情感的基础;因此,社区公共利益对社区参与起着重要作用。同样,作为培育社区情感的社区公共利益也应该对社区认同和社区交往产生一定影响。

上述从三个层面分析影响三个群体城市社区融合差异的原因,有些分析进行了相应的检验,如社区环境对三个群体城市社区满足感的影响,但多数变量的影响只是从原理上进行了分析,这些分析都有待进一步检验。现实的情况可能比上述分析要复杂得多。上述的原因分析也能解释大多数的调查数据。如三个群体社区认同都具有相对较高分值且差异较少,对此的解释是三个群体面临共同体的社区环境,且社区环境是影响社区满足感的主要因素。再如户籍居民社区参与分值远远高于农民工和非农外来工(高于农民工1倍以上),其原因是社区公共利益是影响社区参与的主要因素,而社区公共利益又与户籍身份挂钩。也有些解释并不十分满意。如三个群体的社区交往,从表3数据来看,农民工城市社区交往值为41.76,低于户籍居民(均值为47.80),符合相关解释;但非农外来工(均值为48.27)和户籍居民持平。这表明社区交往的影响因素绝非只是简单的户籍身份能说明的。三个群体的社区交往的影响还有待进一步研究;如不同群体的年龄结构、学历结构到底对其社区交往产生怎样的影响;学历、年龄、身份在不同群体中的作用是否不一样,其作用是否存在交互性,等等。

五、主要结论

在相关理论的指导下,选择3个方面12个指标分析农民工、非农外来工、户籍居民城市社区融合结构,运用因子分析验证3因子结构的合理性。之后,借助因子系数计算三个群体社区融合3个因子得分,以及立足3个因子得分合成三个群体城市社区融合情况。通过分析,得出如下结论:

1.农民工和非农外来工具有一定的社区融合度和城市社区认同。农民工和非农外来工虽然城市社区融合度和城市社区认同都没有达到50分值,但都接近50分值;因此,相对而言,他们的社区融合度和社区认同度并没有想象的那么低。其中的原因可能与城市社区相比农民工、非农外来工原来居住的农村社区条件要好,对城市社区满意度评价相对较高。

2.农民工、非农外来工城市社区参与度很低,与户籍居民相比具有很大差异。农民工、非农外来工城市社区参与度低可能与其没有城市户籍,因此,没有参与社区事务的政治权利和没有参与社区公共利益的动力相关。因此,要提高农民工、非农外来工的城市社区参与度,最关键的措施是要消除户籍差异,实现平等的公民权和共享的社区公共利益。

3.农民工、非农外来工、户籍居民三个群体城市社区交往水平都相对偏低。在社区交往上,户籍居民和非农外来工相差不多,同时三个群体的社区交往值都较低。这说明城市社区作为居民的家园、温馨港湾建设还有很大的空间。

参考文献:

[1] 陆自荣.社会融合理论的层次性与融合测量指标的层次性[J].社会科学战线,2014(11):189-197.

[2] Bollen K A, Hoyle R H.Perceived Cohesion: A Conceptual and Empirical Examination[J].Social Forces, 1990, 69(2):479-504.

[3] 郑祥福,杨美凤.村庄社区融合的困境及其对策——以浙江省金华市高校新区周边 G 村为例[J].浙江师范大学学报:社会科学版,2012(6):88-94.

[4] 童星,马西恒.“敦睦他者”与“化整为零”——城市新移民的社区融合[J].社会科学研究,2008(1):79-83.

[5] 唐钧.以人文精神为核心的社区建设:江东经验[J].河海大学学报:哲学社会科学版,2006(12):1-6.

[6] 崔岩.流动人口心理层面的融入和身份认同问题研究[J].社会学研究,2012(5):141-160.

[7] 孙肖远.社区党建创新:走向社区融合的现实路径[J].社会主义研究,2010(2):54-57.

[8] 陆自荣.社区融合测量的去经济维度——兼析“整合”与“融合”的概念功能[J].广东社会科学,2014(1):214-221.

[9] 陆自荣.农民工城市社区融合的因子结构及影响因素分析[J].中共浙江省委党校学报,2012(4):92-98.

[10] Epley D, Menon M. A Method of Assembling Cross-Sectional Indicators into A Community Quality of Life[J].Social Indicators Research, 2008(2):281-296.

[11] 丘海雄.社区归属感——香港与广州的个案研究[J].中山大学学报,1989(2):59-63.