郭婧:作品畅销美国的80后画师

2016-07-15杨梅

杨梅

2015年12月,一本铅笔画绘本《The Only Child》在美国首次发行便引发畅销轰动,该绘本被《华尔街日报》评为2015年十佳儿童读物,《纽约时报》评委萨曼莎·亨特对其中烟雾朦胧的神秘氛围大加赞赏,称它是“梦幻题材的无字处女作”。甚至将它喻为与澳洲华裔作家陈志勇《抵岸》与英国雷蒙·布力格《雪人》齐名的大师级作品。这本无字绘本出自于太原画师郭婧之手。

孤单童年,绘画伴我独清欢

一个冬日的清晨,屋外下着小雪,父母都上班去了,只留下一个六七岁的小女孩独自在家。她想坐公交车去姥姥家,结果在乘车途中下错了车。踩着皑皑白雪,孤独无助的小女孩来到一片陌生的森林,森林里突然出现一只壮硕的麋鹿。这只麋鹿载着小女孩腾空而起飞上云端。在云中,小女孩与可爱的小海豹、麋鹿在云海中遨游。突然云海中出现了一条巨大的鲸鱼,将他们吞入肚中。后来,他们从鲸鱼的喷水孔中逃脱,最终,麋鹿将小女孩送回家,并和寻找一天未果焦急等待的父母团聚。

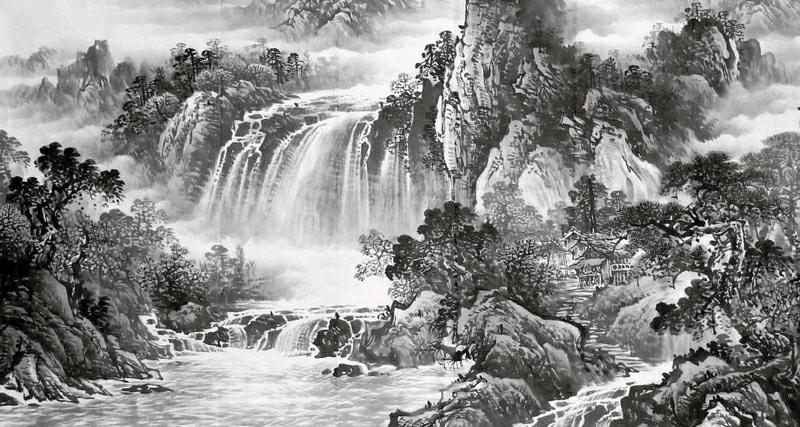

这就是郭婧在《The Only Child》中所描绘的景象,全书一百多页,均为铅笔绘制,虽为黑白色调,但并不显得沉闷。图中未配文字,犹如“默片”,但却并不影响读者对该作品内容的理解,作品反而因此显得神秘、梦幻,给读者留下想象的空间。书中小女孩的孤单寂寞和对亲情的渴望以及人与动物之间的温情互动,感动了评委与读者,获得好评如潮。“绘本的灵感来源于小时候的真实经历,那个留着短发、胖墩墩的小女孩,就是我本人。”郭婧一语道破天机。

郭婧1983年出生于山西太原,属于独生子女一代。在她的童年记忆里,孤独是深刻的烙印。白天父母去上班,就把她反锁在家里。她唯一的玩伴就是电视,但看电视有时很无聊,要么是学外语的节目,要么是京剧。小郭婧就学着京剧演员的打扮,穿上妈妈的高跟鞋,把床单披在身上,在屋子里走来走去,心里期盼着妈妈能早点回家。有时妈妈回来晚了,胆小的她会有一种莫名的恐惧。

有时候她会独自一人望着天花板和地板发呆,可屋顶不是蓝天白云,地板没有绿草鲜花。望着窗外的街心花园和天空偶尔飞过的鸽子,她多么怀念住平房时那段无拘无束的美好时光啊!那时候她和小伙伴们在院子里拍洋片,骑自行车、跳房子,常常为一张洋片争得面红耳赤;比赛自行车看谁骑得快,摔了一跤又一跤从不觉得疼;找一块石头就可以玩上大半天跳房子……

为了打发无聊的时光,她将这些快乐嬉戏的美好记忆画成漫画,并乐此不疲,没想到爸爸妈妈看过她的“作品”之后,对她丰富的想象力和绘画天赋大加赞赏,立即送她到美术培训班学习,从此郭婧与绘画结下了不解之缘。

异乡思亲,儿时光景宛如昨

2004年郭婧从天津美院雕塑专业毕业后,曾“北漂”两年,做过网游公司的设计师。2009年底,她被新加坡的一家游戏公司聘用,继续从事动画概念设计工作。初到国外,她对一切都是那么新鲜和好奇,优越的环境、丰厚的待遇曾让她欣喜若狂。但随着时间的流逝,她发现公司老板为迎合投资者的口味,对动画角色设计灵感创作不够重视,一味追求流行元素,盲目跟风欧美和日本动画的风格,丧失了自己民族的风格。郭婧却认为角色动作设计的趣味性要体现传统艺术精神,不能一味地将流行元素融入创作理念中,应该取其精华去其糟粕,做到传统文化同潮流文化相互融会贯通,不能邯郸学步。她曾多次向老板阐述自己的见解,老板却对此置若罔闻,并且公司分派给郭婧的设计任务越来越少,同事们也对她敬而远之。这一切让郭婧痛心不已,周遭的活色生香渐渐对她不再有吸引力。相反,身处异乡,独自打拼的心酸和孤独感常常在漫漫黑夜里裹挟着她。多少次她梦回太原,梦中温和慈祥的姥姥做了她最爱吃的莜面栲栳栳,为她梳好扎花蝴蝶结的辫子,然后带她去逛庙会,一路上他蹦啊跳啊唱啊……醒来后面对空徒四壁的宿舍,她常常泪流满面。

2012年的中秋节夜晚,她伫立于窗前,窗外月华斑驳、树影婆娑,万家灯火如满天繁星点缀着繁华的城市,然而哪一盏才是属于她的灯呢?“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”。思乡的愁绪瞬间像浪潮一样涌遍全身,童年往事如电影历历在目。她想起小时候,每逢周末和寒暑假,她都会坐25路公交车到姥姥家去和表弟玩。离开时,姥姥总会在公交车站牌那里送她上车,目送她远去,直到公交车驶离她的视线。有一次她去姥姥家,在公交车上睡着了,醒来时已经坐过站,下来后是一片森林。因为坐的是电车,她就顺着电线的方向往回走。那时正值骄阳似火的盛夏,她身上背着呼啦圈、画板,每走一步都大汗淋漓,周边陌生的环境让她感到无助和恐惧,而生性倔强又独立的她却没有求助于警察叔叔,而是走一路哭一路,最后终于到达公交站。这一幕幕仿佛就发生在昨天,在脑海里挥之不去。对姥姥那份温暖的记忆,加之六七岁时曾经走丢的经历,触发了郭婧强烈的创作欲望和灵感。

2012年底,她毅然辞去了在新加坡的工作,回国专心开展绘本的创作。

痴心不改,一举成名天下知

虽然得到了父母的支持,又有儿时的亲身经历作为灵感来源,可最初她绘画的过程并非一帆风顺。一开始她信马由缰,太原人熟悉的历史民居、老街景和25路公交车等景物信手拈来,跃然纸上。可绘本画到一半时,创作出现了瓶颈。“放着国外优厚的待遇不要,却跑回家把自己关起来画画,是不是缺心眼儿啊?”“身在福中不知福,净瞎折腾,看她能画出啥名堂来!”亲戚和朋友们的冷嘲热讽让她心如刀割,看着同学们个个光鲜亮丽、名车豪宅,再看看一无所有的自己,她心如乱麻,烦躁不安。“是啊,我何必这么为难自己,是不是当初太冲动了?”妈妈看出了她的苦闷与彷徨,安慰她说:“开弓没有回头箭,既然决定了就要坚持做下去。为什么不趁年轻挑战下自己的潜能和极限呢?”妈妈话语温柔却掷地有声,像闪电一样击中了她。她放下绘本,在书房里来回踱步,澄心涤虑,突然她一眼瞥见了书架上法国作家圣埃克苏佩里的那本《小王子》,她轻轻摩挲着书页,就像拥抱久别重逢的老友,心瞬间被濡湿。她想起那个被岁月尘封已久的小王子;那个B-612小星球唯一居民的小王子;那个每天看四十四次日落的孤独小王子;那个童年时代与她相互陪伴、相互温暖的小王子。“孤独与爱,离别与相聚,这不正是我要表达的主题吗?” 她兴奋得欢呼雀跃,激动到不能自已。接下来的创作思如泉涌,行云流水。为了不让灵感飞走,她每天食不甘味,席不暇暖,满脑子都是绘本。经过一年半的努力,100多页的无字铅笔绘本终于问世。

可谁能帮她出版绘本呢?这又是个难题。在绘本创作期间,她一直在网上给出版社投稿,她认为无字绘本赋予孩子更大的想象空间,比较符合西方国家的开放式教育理念。她将绘本投给国外的出版社,但他们都不接受作者的自投稿。一封封雪片飞来的拒绝信让她心灰意冷,后来她索性不抱希望,想着大不了自己花钱出版。就在她打算放弃时,她的一位大学同学无意中听说了此事,介绍她在网上认识了英国的一名经纪人,在这名经纪人的帮助下,她将画稿投给了美国企鹅兰登书屋。让人意想不到的是,2013年底,郭婧收到了企鹅兰登的出版通知邮件。更让她喜出望外的是,出版社推荐《The Only Child》参加《纽约时报》 《华尔街日报》 《今日美国》年度童书评选,最后竟然从几千本绘本中脱颖而出,被三家报纸分别评选为十佳儿童绘本和十佳儿童读物。

“80后常被人贴上‘娇生惯养的标签,实际上我们中很多人既孤独果敢又坚强独立。我们拥有独自面对困难的勇气和解决问题的闯劲。”谈起这段创作经历郭婧说,“每一代人成长的社会环境差异很大,但对孩子的教育是相通的,那就是给他们足够的关爱和陪伴,让他们爱中感受到成长的快乐。”

目前,郭婧已完成第二部作品,企鹅兰登书屋已与她签订了出版合同。问及将来的打算,郭婧说:“我将会扎根故乡太原,寻找灵感,创作出更多以太原为题材的优秀作品。”