《华商报》与《西安晚报》的评论比较

——以“高考”主题为例

2016-07-15许甜

许 甜

《华商报》与《西安晚报》的评论比较

——以“高考”主题为例

许 甜

摘要:《华商报》与《西安晚报》①都是在西安地区影响力较大的报纸,但作为一份现代都市报的《华商报》与具有传统机关晚报特点的《西安晚报》,二者之间在很多不同之处。新闻评论被称为是一家媒体的灵魂与旗帜,那么《华商报》与《西安晚报》在评论方面的不同之处正是本文所要探索的。本文采取内容分析法对两家媒体关于“高考”这一主题的评论进行比较,探讨二者间关于新闻评论的具体不同是什么。

关键词:华商报;西安晚报;新闻评论

“高考”作为新闻评论的焦点和主题,已经不是什么新鲜事了,几乎所有的媒体在每年高考之际都会有相关高考的报道与评论,但是不同媒体的关注力度、关注时间以及相应的报道与评论都不尽相同,作为现代都市报的《华商报》与传统机关晚报的《西安晚报》关于高考的评论就有各自的风格与特点。

一、《华商报》关于“高考”的评论

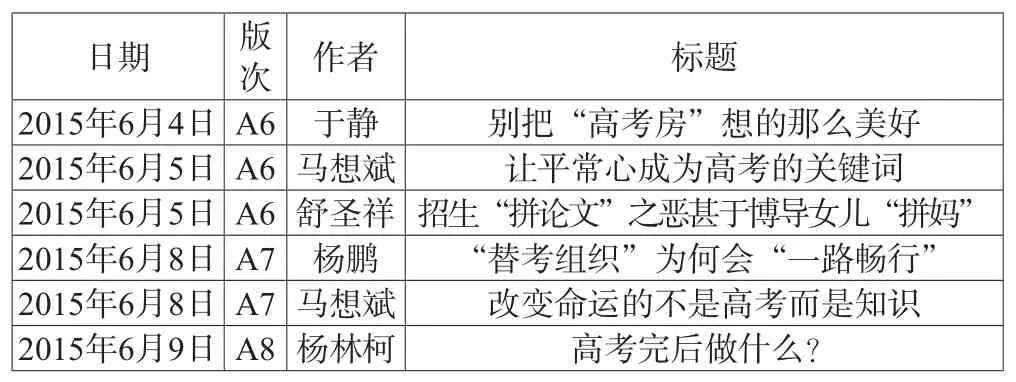

日期 版次作者 标题2015年6月4日A6于静 别把“高考房”想的那么美好2015年6月5日 A6马想斌 让平常心成为高考的关键词2015年6月5日A6舒圣祥招生“拼论文”之恶甚于博导女儿“拼妈”2015年6月8日A7杨鹏 “替考组织”为何会“一路畅行”2015年6月8日A7马想斌 改变命运的不是高考而是知识2015年6月9日A8杨林柯 高考完后做什么?

《华商报》以“高考”为主题的评论,以6月4日刊登在A6评论版的《别把“高考房”想的那么美好》为开端,以6月9日A8版的评论《高考完后做什么?》为结束,持续了6天,将近一周的时间,一共有6篇评论。其中,6月5日与6月8日在同一版面上有两篇关于高考的评论。不管从评论的持续时间的长短,还是评论涉及的关键词的范围,都可以发现《华商报》对高考这一话题的关注度较高。

二、《西安晚报》关于“高考”的评论

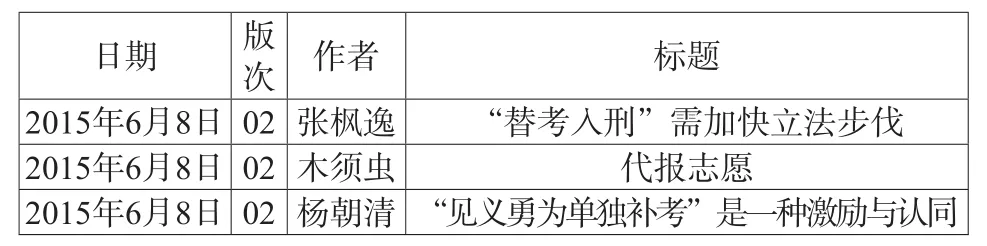

日期 版次作者 标题2015年6月8日02张枫逸 “替考入刑”需加快立法步伐2015年6月8日02木须虫 代报志愿2015年6月8日02杨朝清“见义勇为单独补考”是一种激励与认同

《西安晚报》关于“高考”主题的评论集中发布在6月8日一天,共有3篇评论。仅从评论的数量可能会有《西安晚报》此次并未注重“高考”报道的错觉。但事实并非如此,《西安晚报》 对2015年高考十分重视,做了专题策划与报道——“2015高考进行时”,从6月4日到6月9日,也是持续了6天的时间,内容涉及回顾恢复高考的历史、考试新变化、备考注意事项等。

三、《华商报》与《西安晚报》关于“高考”的评论比较

(一)评论的发布策略比较

《西安晚报》以“高考”为主题的评论集中发布在6 月8日一天的同一版面,评论的发布时间集中在高考当天。

而《华商报》以“高考”为主题的评论则发布在6 月4日至6月9日之间,即高考前3天就开始,到高考后一天才结束,时间跨度较大,与《西安晚报》相比,采取了分散发布的策略。

《西安晚报》的3篇评论涉及的关键词内容较为一致,《“替考入刑”需加快立法步伐》《代报志愿》《“见义勇为单独补考”是一种激励与认同》都是关于高考制度的反思与观点。

《华商报》的6篇评论涉及的关键词更多一些,有关“高考房”的话题,有关“替考”事件的评论,有关高考的意义的探索等。

《华商报》选取了分散发布的策略,《西安晚报》选取了集中发布的策略,很难说哪个策略更好,但二者之间确有不同。集中发布针对性更强,读者在高考当天也自然会更加关注有关高考的评论,更容易接受到报纸的观点,同时对于报纸自身来说比较节省资源;分散发布时间跨度大,规模大,更能让读者感受到《华商报》对高考的重视,同时评论也更容易有深度,更易形成报纸的风格,当然相较于集中发布会耗时、耗资源。

(二)评论关注焦点的比较

《西安晚报》关于高考评论的关注焦点在高考替考组织,高考代报志愿,高考制度的完善。而《华商报》的评论关注焦点更多,包括高考消费(高考房)、高考的意义、高考制度与公平、替考组织的存在、高考与人生、高考与考生。

我们可以看出,《西安晚报》与《华商报》此次都关注了替考事件,但二者的切入点与视角不尽相同,另《西安晚报》更是由替考这一话题引申到高考制度的完善。《华商报》的视角与关注点更广泛,也充分体现其都市报的定位,从高考的意义谈到高考制度,从高考消费谈到高考与人生,基本上包含了读者关心的问题,本文认为在此次高考主题评论中,《华商报》的评论有深度,更有广度。

(三)评论风格的比较

《西安晚报》的评论风格比较官方,客观。用引导、建言献策的姿态在谈论,比如《“替考入刑”需加快立法步伐》,就建议从立法角度探索解决替考问题的方法,《“见义勇为单独补考”是一种激励与认同》则从比较客观的角度发表观点,认为高考制度可以完善。

《华商报》相较于《西安晚报》,其评论风格比较平民、亲切,用一种平等对话式的语言表明对高考的态度。比如《让平常心成为高考的关键词》《高考完后做什么?》,与读者对话互动的立场比较明显;《招生“拼论文”之恶甚于博导女儿“拼妈”》 《“替考组织”为何会“一路畅行”》《改变命运的不是高考而是知识》也在客观叙述的基础之上,有批判,有呼吁,有引导。

灰度共生矩阵通过计算图像中相应距离和相应方向上不同两点灰度之间的相关性,来客观反映出图像在关于方向、变化幅度、相邻间隔以及快慢的问题上的综合信息[10-11]。本文利用灰度共生矩阵提取干制红枣图像的多个纹理特征参数,选取不具有相关性的纹理特征参数作为分类算法的输入。

两家媒体都关注了在2015年高考中爆出的替考丑闻,针对同一新闻,两家媒体的评论充分体现出来都市报与传统机关晚报的特点与定位。《西安晚报》关于替考事件的评论,从给出解决方法的角度在论述替考入刑的可行性,而《华商报》对于替考事件更多的是侧重于探讨替考屡禁不止的深层原因。

《西安晚报》的叙事角度是站在引导,建议的立场,比如评论中最后谈到“此次江西高考替考事件,呼唤替考入刑加快立法步伐,只有从违纪上升到违法,运用法律手段对其进行惩处,才有望遏制替考等作弊行为,维护高考公平公正”。

而《华商报》则采取对话的叙事风格,与读者平等的交流探讨问题的原因,比如“是啊,枪手何以能够成功?”“我们不得不对于那些来自高校的枪手挑战现行社会规则做些道德谴责,他们是替考链条上不可或缺的关键性成员,没有他们的配合,替考就是个传说。”可以发现,《华商报》的语言更平民,更亲切,也更时髦。

本文认为两家媒体的风格,一家更官方,一家更平民,风格不同的原因很多,媒体自身定位的不同、经营体制的不同、受众定位的不同、文化风格的不同等,但无论哪种评论风格,以一种稳定的风格更能受到读者的喜爱。

四、比较《华商报》与《西安晚报》“高考”评论带来的启发

类似“高考”这样的有影响力的主题新闻评论会愈来愈多,比如运动会类的评论报道,灾难性新闻事件的评论,食品安全问题的评论等。对这些虽有影响力,但容易陷入常规的新闻事件,如何让评论更新颖,观点更有影响力,本文认为可以从以下几个方面入手。

第一,评论视角的多元化。

第二,评论风格的独树一帜。

纸媒中,《南方都市报》的评论风格一向以犀利见长,直指矛盾,有深度有广度,能够在读者心里产生深刻的影响。可见无论是犀利的评论风格,还是温婉的风格,一家媒体必须有独树一帜的风格,才能赢得读者的青睐。评论风格的体现主要有:视角的选取,内容的选择,语言的表达,评论的类型,文字的修辞等。

第三,评论员结构的多样化。

在此次高考主题评论中,《华商报》在6月9日的评论《高考完后做什么?》的作者就是一名中学教师,作者虽然不是专业的新闻评论员,但是作为中学教师,与高考这一话题关系密切,作为老师,谈谈考生们在高考之后应该做些什么,可以做些什么,更有说服力,与读者更亲近,同时也能使评论的视角与内容多元化,不是千篇一律的角度。

知识结构不同的人,视野自然不同,如若评论员队伍中有着知识结构不同、学科背景不同、工作经历不同的人,就可以对同一新闻事件做出不同的视角解读,能够给读者带来更宽广的视野,更多元的观点,更有价值的意见与引导。纸媒面对新媒体的冲击,网络评论的诞生,更应努力加强自身的人才队伍建设,加强自身评论的深度与独特性。

注释:

①文中《华商报》与《西安晚报》的评论报道整理自《华商报》《西安晚报》电子版。

参考文献:

[1]丁法章.新闻评论教程[M].上海:复旦大学出版社,2009.

[2]王晓莉.华商报新闻评论研究[J].东南传播,2009(12).

[3]吴永柞.都市报的兴起和晚报的对策[J].新闻战线,1998(1).

[4]季慧娟.都市报时评与公民话语权研究——以《华商报》时评为个案[J].东南传播,2013(6).

[5]代金花.《华商报》与《南方都市报》主题评论之比较——以“高考”为例[J].今传媒.2012(11).

(作者系西北大学新闻传播学院硕士研究生)

中图分类号:G212

文献标识码:A

文章编号:CN61-1487-(2016)03-2-0042-02