焦作兴起与发展研究

——从“黑色印象”到“绿色主题”

2016-07-14薛世孝

薛世孝

(河南理工大学,河南 焦作 454000)

焦作兴起与发展研究

——从“黑色印象”到“绿色主题”

薛世孝

(河南理工大学,河南 焦作 454000)

摘要:概述了焦作煤炭城市的兴起和发展的历史演变,论述了焦作由煤炭城市发展成综合性工业城市,以及从“黑色印象”到“绿色主题”的历史演变过程,探索出一条可资借鉴的资源枯竭型城市实现经济成功转型之发展模式。

关键词:焦作市;煤炭城市;黑色印象;绿色主题

一

焦作,古为涧东屯、涧西屯,后改为东焦作村、西焦作村(今焦作街)。明万历四十年(1612年)《重修玉皇庙记》碑文记载:“宁(今修武县)治西北四十余里,有村曰涧西(俗称西焦作,今焦作街)。”焦作是因“焦作的作坊”而得名,其主业是挖煤掏炭。明隆庆六年(1572年)《重修圣佛寺记》碑中有“焦家作”的记载。随着历史的发展,群众习惯把“焦家作”称为焦作。

1902年,英国福公司根据1898年签订的《河南矿务章程》,在修武县(今焦作市解放区)下白作村非法强购民地,开凿矿井,建立矿厂,并以英国驻上海总领事、英国福公司总董哲美森的名字命名之,汉译为泽煤盛厂。1903年,英国福公司又修筑了发轫于滑县道口、终止于清化(今博爱县)的运煤铁路——道清铁路。1904年,福公司在哲美森厂的南邻修建了长400米、宽14米的一条街道,命名为哲美森街,当地群众称之为盐店街(今民生街),街上有百货、布匹、日用杂货、饮食等店铺20余家。福公司视哲美森街为“生活和进步的租界区”,英国学者肯德更把这里说成是“遐迩闻名的哲美森镇”[1]。随着煤矿的开发,哲美森镇有了电灯、电话和自来水,这在河南省是最早的。接着,福公司“要求河南县官,仿照上海工部局章程设立巡警”[2],派驻司法机关和军队。于是,清政府在哲美森镇设置了弹压所,派怀庆府镇台谢老道任所长,这就是当地群众所说的东衙门。1926年焦作煤矿罢工胜利后,弹压所长先后由当地知名人士刘象山、刘庆萱、张宇刚担任,其职责主要是调解福公司与地方的纠纷。1913年,河南派陆军第一师二旅四团一营营长生德胜驻防焦作,其营部被当地群众称为西衙门。1927年北伐胜利后,西衙门自动撤销[3]。1905年,清政府在焦作设立了电报局;1908年,清政府又在焦作设立邮政代办所(1914年改为邮政支局),办理电报、电话和收寄各种信函及快递业务。这既是外国在河南最早建立的煤炭城镇,又是焦作市形成的雏形。

1910年,修武县令向清政府递送奏折,提出将焦作撤村设镇,清政府同意以西焦作村为中心设置焦作镇,遂更名哲美森镇为焦作镇,隶属修武县管辖;同年,河南省成立焦作镇警察所(1925年改为焦作警察局)。这些措施大大加快了焦作镇建设的步伐。

1911年,修筑东马市街(1927年改为中山东街,今新华街)、西马市街(1927年改为中山西街,今胜利街)。这两个街道纵贯并行,是当时焦作的主要街道。其中,东马市街直接贯通北厂(福公司泽煤盛厂)、南厂(道清铁路局),全长1600米,宽7米,系煤矸石铺路,是当时焦作最长最好的街道。1915年至1931年,又陆续修建了福中大街(今民主中路)、中原大街(今解放西路)、东新街(今和平西街)。同一时期,还修建了东焦作街(今和平中街)、福豫街(今团结东街)、商会街(今团结西街)、斜街(今生产街)和西清真寺街等。到1949年,焦作城区呈南北向长方形,面积有2.5平方公里,相当于今解放区的城区,有大街和小巷52个。随着市区的发展,人口有了很大的发展,据《焦作市志》载:1925年有人口为11 962人;1931年发展到13 623人,其中城市人口11 862人;1945年发展到54 800人,其中城市人口为13 590人[4]167。

在焦作兴起和发展的同时,英国福公司哲美森厂的煤炭生产亦有了长足发展。1902年开凿的3个矿井,1906年开始出煤,雇有工人3 000名,年产煤炭12万多吨。1914年,雇有工人8 400多名,年产煤炭25万多吨。1914年,为了与福公司竞争,中州、豫泰、明德三公司合组为中原煤矿公司,有工人4 000多人,土窑153座,当年生产煤炭50余万吨,几乎是福公司的一倍。为了避免恶性竞争, 1915年6月两公司联合成立“分采合销”的福中总公司。福中总公司成立后,福公司在焦作西部(今中站区)开凿的李封矿于1919年投产,1919年开凿的王封矿于1923年投产。李封、王封两矿,当时称为西厂。1922、1924年,中原公司在焦作东部(今山阳区)李河开凿4口竖井,并于1923、1930年投产;同时,还在李河、寺河等地新建小煤窑20多个。李河矿当时称为东厂。这就形成了以焦作为中心,西至王封、李封两矿,东至李河矿的大型矿区。由于新建矿井相继投产,煤炭产量逐年提高。1916年为86万吨,1918年达到105万吨,1919年为132万吨,1924年为162万吨,创造了焦作煤炭年产量逐年提高发展的纪录,也使焦作有了“中州煤都”之美誉,人们称焦作为“煤城”。

由于受“五卅运动”影响,1925年英国福公司停产,直到1933年才复工。1933年6月,在国民政府的干预下,中原公司和福公司合组为中福两公司联合办事处(简称中福公司)。1934年9月,国民政府军事委员会委员长蒋介石特派地质学家翁文灏为整理中福公司矿务专员。经过1年的整理,翁文灏在总工程师孙越崎的协助下,煤炭产量恢复到123万吨,创造了扭亏为盈、起死回生的奇迹,出现了中福煤矿历史上前所未有的黄金时代。当时,英国伦敦《泰晤士报》盛赞翁文灏治矿有方,成绩斐然。英国福公司股票也在伦敦市场大涨,为福公司成立30多年所未有[5]。

煤炭生产的发展,人口的增加,交通的便利,促进了商业贸易的繁荣。据记载:20世纪二三十年代,较大的商店有150余家,商业摊贩有130余家、酒楼饭庄有10多家,旅社及浴池澡塘各有4家等。繁华的商贸引来多家银行到焦作开设办事处和分号,主要有1922年的新乡同和裕银号焦作分号、1923年的河南银行焦作办事处、1931年的上海金城银行焦作办事处。1906年2月道清铁路通车后,把当时的商贸重镇清化同道口甚至天津连在了一起,焦作的煤炭、“四大怀药”、竹货等土特产源源不断地运到了道口三里湾码头,然后通过卫河航运直达天津;天津的工业产品、日用百货、绸缎布匹和“洋货”等也纷纷运来焦作。当时,焦作最繁华最热闹的商业街道,当属中山东街(今新华街),较大的商业店铺德茂成、德顺祥、同兴德、同和兴、太兴华、豫华亭、三瑞和、日增恒、裕茂祥、稻香村、紫岩春、增福轩、同庆楼及青云阁等都在这条街道上。人们说中山东街相当于北京的王府井、天津的竹杆巷、开封的马道街。中山西街(今胜利街)斜穿中山东街(今新华街)到东新街(今和平街),其街道两侧集中了众多的小商小贩,其地被称为是北京的东安市场、上海的城隍庙。1933年出版的《道清铁路旅行指南》描述当时焦作镇的景象是:“焦作镇原为豫北荒僻之区,交通极为不便。自清光绪二十八年(1902年)英商福公司开采煤矿、建设铁路后,地利开发,交通便利,工商发达,与时俱进,俨然成为豫省西北之重镇。在民国六七年间,为焦镇最盛之时代。笙歌彻夜,共乐升平……市面电灯、电话及自来水种种设备颇臻完善,渐呈繁华气象。所有四乡农产咸会于此,以备各地采购者,津沪各地之运销无烟煤者,莫不驻此采办。其中福两公司联合办事处亦设于此。本局设于本市之南端,本路办公处、机车厂房以及公园、医院、员司住宅,皆设于局之左右。将来果能东展道(口)济(宁),西展柏(山)泽(州),运输畅通,矿业发展,则焦镇之繁荣,则未可限量也。”[6]工业之发达,商铺之众多,使焦作有了“小天津”之美誉。

焦作的文化教育事业也相当发达,1909年3月,英国福公司根据《河南矿务章程》创办了焦作路矿学堂。这既是外国公司提供经费在中国创办的第一所矿业大学,也是河南省建立最早的一所高等学府。她历经河南福中矿务学校、福中矿务专门学校、福中矿务大学等阶段,于1931年8月更名为私立焦作工学院,设两科四系,即采矿科的采矿系、冶金系,土木工程科的路工桥梁系、水利系。1925年春,福公司再办福中中学(1932年更名为私立焦作中学)。1934年,当地知名人士刘象山创办了太行中学。与此同时,中福公司在矿区还创办了一批小学(1926年有10所),道清铁路局创立有扶轮小学。到1936年,焦作共有36所小学。

在煤矿和铁路发展的同时,医疗卫生文化新闻机构也相继开设。1916年,建立了福公司医院。1928年,道清铁路医院成立。1936年,中福公司还在市区还成立了中福总医院,并在李封、李河设立2所分院。1916年,在盐店街福宁里修建的振阳舞台,可容纳五六百人,是当时焦作最大的戏曲演出场所。1933年,中原煤矿公司在李河修建了中原大戏院,可容纳观众2 000多人,是当时河南省规模最大的戏院之一。在市区,还有范家戏院、吕家戏院,经常演出京剧、豫剧和怀梆等优秀曲目。“九一八”事变后,国民党焦作区党部联合焦作工学院抗日救国会在商会街(今团结西街)创办了《焦作日报》,由李乐三任社长,编辑多为焦作工学院学生。

1938年2月,日军侵占焦作,先后侵夺了王封矿、李封矿及私人资本凭心煤矿,并在王封、李封、常口、阎河等地开凿了很多小煤窑,这些小煤窑的产量占当时总产量的一半以上。日本为了战争需要,推行“以血换煤”的政策,吃肥丢瘦,胡掘乱采,破坏煤炭资源,致使1942年产量骤增,达到136万余吨。据统计,到日本投降时,日本共掠夺焦作煤炭746万吨。

1945年9月8日,八路军在煤矿工人的配合下第1次解放焦作,经太行行署批准设市,成立了市委、市政府,孙宝书任书记,林朋任市长。与此同时,成立了新华煤矿公司。1946年6月,国民党挑起全国内战,新华煤矿公司组织近千名职工,拆运机器设备,备战上山,在晋东南革命根据地的长治、潞安等地,建立了西白兔电厂和五阳煤矿、石圪节煤矿等,既支援了革命根据地建设,又为解放焦作恢复煤矿生产保存了有生力量。10月12日,国民党军队占领焦作,中福公司接管煤矿。至1948年,只生产了28万吨煤炭。1948年10月24日,焦作第2次解放。据当时户籍登记,“全市统计3 544户,14 000多人”[7]428-433。

1949年8月20日,中共平原省委、省人民政府成立。9月11日,根据《平原省人民政府指令——为明确焦作区划名称由》,决定“将李封,东、西王封连同市区划为焦作矿区,并定名为焦作矿区政府,归(新乡)专署直接领导”[7]455-456。9月4日,焦作矿务局成立,划归华北煤矿管理总局领导。当年生产煤炭59.78万吨。据《焦作市志》记载:“1949年,焦作城廓为南北长方形,城区面积仅2.5平方公里,人口2.85万,大街小巷52条,房屋建筑混乱,道路破烂不堪。”[4]

二

1949年10月1日,中华人民共和国成立,焦作煤炭工业进入迅速发展时期。10月15日,焦作矿区政府成立,实行政企合一,管理焦作矿区和焦作矿务局,执行着政府和企业管理两种职能。“焦作是一个煤矿区,一切生产都是围绕着煤矿业的发展而发展。”[8]在民主改革、生产改革的同时,焦作矿务局广泛开展刘九学安全生产运动,使煤炭生产得到迅速恢复。从1949年的年产59万吨煤炭发展到1952年的年产169万吨煤炭,占全省煤炭产量的50%以上,超过了中福煤矿1924年最高年产162万吨的水平,创造了建矿以来最高纪录。从1953年起,国家开始了第一个五年计划(以下简称“一五”),焦作煤矿一直被国家列入重点建设单位,兴建了朱村矿、小马村矿、中马村矿,恢复了焦西矿,王封、李封老矿也积极挖潜,产量从1953年年产的174万吨提高到1957年的248万吨。在这一时期,全市工业生产一直以煤炭为主,1949年煤炭产值高达81.6%,其中市区占到95.1%。焦作不但是我国重要的无烟煤生产基地,而且还成为全国著名的“煤城”。在国民经济恢复和“一五”时期,焦作的电力工业、机械工业等虽有发展,但规模较小,所占比重也较低。

1956年7月9日,国务院第34次会议批准河南省人民委员会关于将焦作矿区改为省辖市的请示报告,“撤销焦作矿区,设置焦作市,并以焦作矿区的行政区域为焦作市的行政区域”[8]194。同年8月,原中共焦作矿区书记张超任中共焦作第一任市委书记兼市长。从这时起,焦作实行政企分离,既为煤矿服务又大力发展地方经济。焦作矿务局以一个大型国有企业的身份,开始独立出现在社会上。当时,煤炭工业产值占全市工业总产值的67.3%,其他企业多是依煤而生,为煤矿服务。

从1958年起,我国开始第二个五年计划,焦作矿务局在“超过英国,赶过美国”的“大跃进”中,先后开工有朱村、韩王(初称西万斛)、马村、演马庄、冯营等大小矿井35对,煤矿工人由1957年的9 131人猛增到18 365人,原煤产量达到410万吨,获“河南煤矿卫星矿”称号。1959年,生产原煤613万吨,获得煤炭部奖给的“全国煤矿大面积高额生产红旗”。1960年,煤炭产量达到691万吨,创焦作煤矿建矿以来的最高历史纪录。但由于受“左”倾高指标、瞎指挥、浮夸风的错误影响,造成采掘失调、管理混乱、生产下滑,虽然职工增加到37 278人,但原煤生产却只有469万吨(1961年),全局亏损1 230万元。1961年下半年,焦作矿务局根据煤炭部《三年调整工作纲要》,按照中央“调整、巩固、充实、提高”的方针,精简机构,下放10 000名职工,选派2 500名职工和工程技术人员支援全国各地建设,才使煤炭生产日趋稳定(1962年至1965年煤炭产量稳定在388万吨的水平)。

从1956年建市到“文化大革命”前夕,特别是在1958年煤炭、钢铁“大跃进”的带动下,焦作市能源、化工、冶金、建材、机械、轻工、食品、军工等工业体系逐步形成,城市建设、社会事业不断发展,到1965年,煤炭工业产值比重下降到只占全市工业总值的27.9%,从而使焦作由煤炭城市发展成为综合性的工业城市,基本上实现了城市的第一次转型。

1966年,开始了“文化大革命”的十年动乱,焦作矿务局职工排除林彪、江青两个反革命集团的干扰,坚持生产,动工兴建九里山矿,虽然职工增加到39 771人,但煤炭产量还是下滑到365万吨。1975年,煤炭工业总产值只占全市工业总产值的14.4%,而化学工业、机械工业却分别达到24%和21%,都超过了煤炭工业的产值。

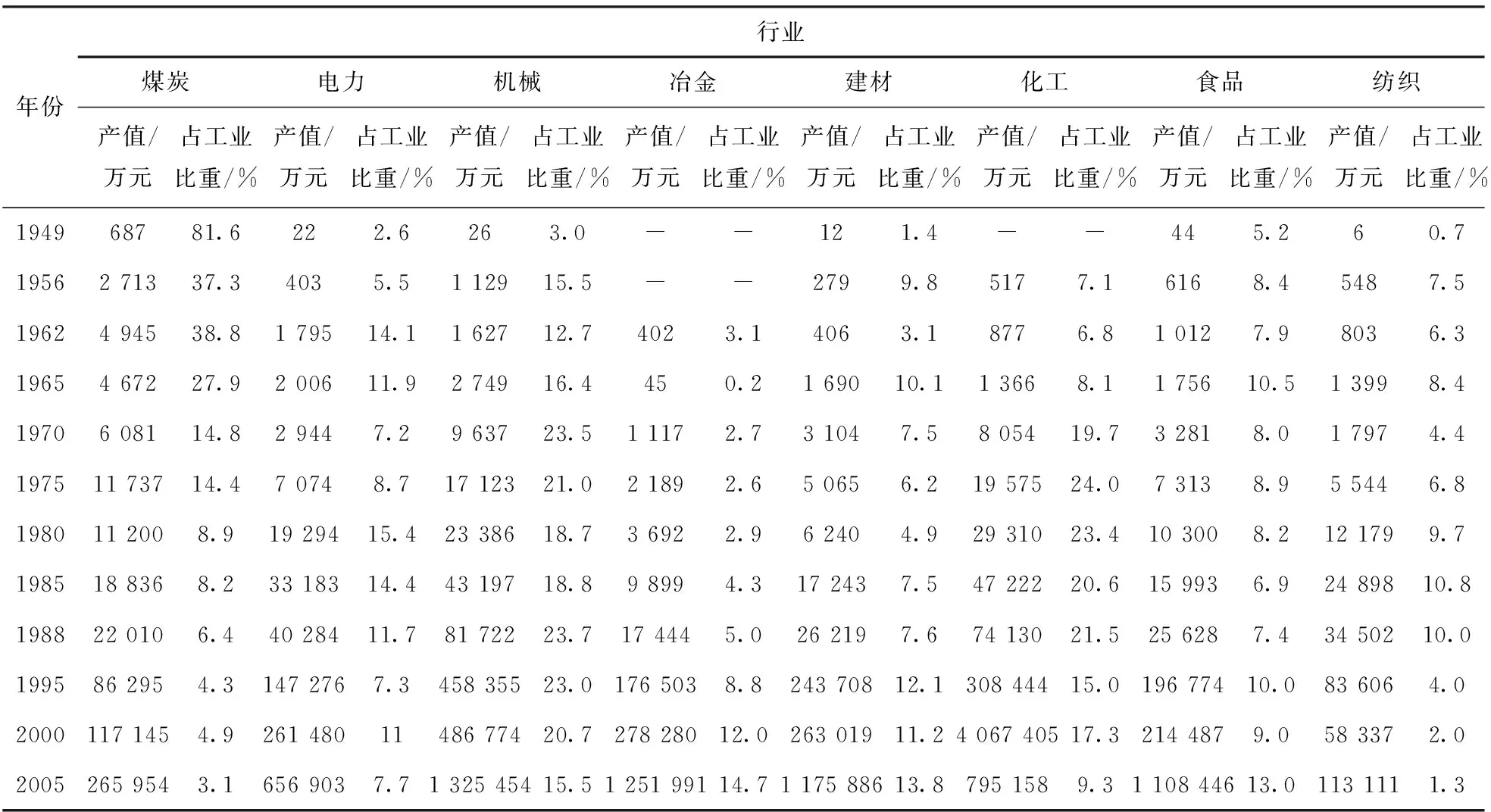

粉碎江青反革命集团后,焦作经济进入到发展的黄金时期。焦作矿务局原煤产量逐渐回升,1977年生产531万吨,1978年生产574万吨,王封矿等6个单位被煤炭部命名为“全国工业学大庆赶开滦先进单位”。20世纪80年代以后,由于矿井衰老、资源枯竭,相继关闭了李封矿,王封矿、朱村矿、韩王矿、焦西矿、冯营矿6对矿井,到1993年煤炭产量跌至379万吨,以后逐年递减,亏损严重,成为全国特困企业。2000年,煤炭产值占全市工业的比重只有4.9%;2005年,煤炭工业产值的比重下降到3.1%,在全市机械(15.5%)、冶金(14.7%)、建材(13.8%)、食品(13.0%)、化工(9.3%)、电力(7.7%)、纺织(1.3%)等工业比重中,仅居第7位(表1)。至此,煤炭工业基本上退出焦作主导产业之列。

三

随着煤炭资源枯竭,煤炭生产困难重重,与之

表1 焦作市主要行业在工业结构中的变化

注:1955年前以乡及乡以上工业总产值;1955年后为限额以上工业总产值;统计口径为当时不变价。

相配套的企业更是开工不足、亏损严重。因此,发展非煤产业,加快经济转型,已经迫在眉睫。为此,从1999年起,中共焦作市委和市政府果断实施“战略性转移”,即煤炭工业向电力、热电联营、铝电联营,原料化工向生产化工、医药化工、精细化工,煤矿机械向环保机械、粮食机械、汽车机械,水泥建材向新型建材、环保建材的战略转移。与此同时,把“地下矿产资源”利用转向“地上山水资源”利用,开发了沿太行山一带的焦作山水峡谷极品景观,形成了云台山、青龙峡、青天河、神农山、峰林峡景区和焦作影视城、嘉应观、韩园、陈家沟等景点为核心的旅游格局,呈现出“山青、水秀、园绿、林荫”的城市特色。特别是云台山,进入发展的快车道。2001年12月,云台山被国土资源部命名为国家地质公园;2002年9月,被国家水利部命名为国家水利风景区;2002年12月,被国家旅游局命名为AAAA级旅游区;2003年1月,被全国假日办纳入到全国假日旅游预报系统的自然风景区;2004年2月,又以全国第三(黄山、庐山、云台山、石林、丹霞山、张家界、五大连池、嵩山)、世界每五(全球共28家)的名次被联合国科教文组织命名为全球首批世界地质公园,完成了由区域性景区向世界级景区的跨越,形成了“春赏山花,夏看山水,秋观红叶,冬览冰挂”的四季景色,创造了全国瞩目的“焦作现象”,实现了从“煤城”到“旅游城”的转型。2004年上半年,焦作共接待游客329.6万人,门票收入8 470万元,同比分别增长65.5%和265.9%。“五一”黄金周期间,云台山景区的游客接待量和门票收入分别居于全国99个监测点的第8位和第5位。从此,焦作山水声名鹊起,并带动了第三产业的快速发展。2004年9月,中国旅游报社、河南省旅游局在焦作举办了“焦作现象”国际研讨会。国家旅游局副局长孙钢在研讨会上指出:“一个面积不到5 000平方里的地级市,一个靠开采煤矿起家,目前煤炭已大大减少的资源枯竭性城市,一个以前在海内外旅游市场上还寂寂无名的地方,通过这四五年间的开拓奋斗,竟然异军突起,成了河南省旅游业发展速度最快、管理服务水平最高、游客接待规模最大的城市之一,成了在中原大地上腾空跃起的一座旅游明星城市,其创造出来的奇迹竟然被称为‘一种现象’(‘焦作现象’),学术界还专门召开国际研讨会予以研究。”[9]从而使焦作经济实现从“黑色印象”到“绿色主题”的转型。

焦作市在全国118个资源型城市中率先实现的经济转型具有典型的示范作用,《人民日报》《经济日报》《河南日报》等主流媒体都曾刊发长篇通讯,介绍了焦作市探索资源枯竭型城市成功转型的经验。2003年11月9日,《人民日报》在头版刊发了记者李杰、贾西平《从“黑色印象”到“绿色主题”——河南焦作探寻资源枯竭型城市转型之路》的长篇通讯。他们说:“曾几何时,焦作这个因煤而兴,以矿起家的城市留给人们曾是‘黑色印象’:昏暗的天空下,黑色的煤山,黑乎乎的煤矿工人,撤满煤灰的道路和建筑……而今的焦作,北有绿色太行,南有中原水乡,绿色园林遍布其间,绿色通道连接城乡,‘煤城’两个字,正被‘绿色主题’逐步取代。在‘黑’与‘绿’的变换中,作为资源枯竭城市的焦作,走出了一条成功的转型之路。”其《编者按》也指出:“素有‘煤城’之称的河南省焦作市,积极探寻资源枯竭型城市的转型之路,他们通过果断实施战略转移,把发展经济的目光从地下转移到地上,走出了一条分步转轨的路子。我国有不少资源枯竭型城市,都面临着类似问题,因此,焦作的经验,可资借鉴。”[10]2009年,焦作旅游共接待游客1 700万人次,旅游总收入128.07亿元,获得“中国城市旅游竞争力百强城市”和“中国魅力城市”称号,并编入我国普通高中地理课程标准实验教科书。在国家“十一五”“十二五”时期,中共焦作市委和市政府根据党和国家加快发展旅游产业的政策,紧紧围绕建设国际知名旅游城市的奋斗目标,加快旅游业转型升级,推动了焦作旅游业再上新台阶。2010年,焦作旅游接待人数1 959万人次,实现门票收入5.96亿元,旅游综合收入147.53亿元。2015年,焦作旅游接待人数3 679万人次,实现门票收入10.08亿元,旅游综合收入294.31亿元;接待游客人数、门票收入和综合收入分别是2010年的1.9倍、1.7和2倍。目前,全市人民关心旅游、支持旅游、共享旅游的社会氛围已然形成。

2014年12月12日通水的国家南水北调中线工程,南起湖北丹江口,北至首都,纵跨河南、河北、北京、天津等19个县市,全长1 432公里,而焦作是唯一穿越而过的城市。这条人工运河从西南奔腾而来,在焦作市段,涉及温县、博爱县、修武县以及中站、解放、山阳、马村和高新区,全程66.44公里,自西向东横穿8.8公里的城区,运河水面宽为120米,两岸各建100米宽的绿化带,给焦作市带来了极大的变化。

在焦作经济转型过程中,焦作矿务局根据党和国家的各项政策,积极推行转制,发展非煤产业,努力做好减亏增盈工作。2000年3月,焦作矿务局改制成为焦作煤业(集团)有限责任公司(简称“焦煤集团”),下辖21个子公司,11个分公司,有职工51 832人,离退休职工23 760人,结束了计划经济管理体制。在党和国家的领导和支持下,采取了多项改革措施:第一,强化九里山矿,古汉山矿、位村矿、赵固一矿和二矿等矿建设,整合地方煤矿方庄矿、白庄矿,这为焦煤集团解团脱贫注入了新生力量,把年产300万吨提升到600万吨水平;第二,依照法律程序,对李封矿、王封矿、朱村矿、韩王矿、焦西矿、冯营矿实施破产整顿;第三,发展非煤产业,开展多种经营,在原有投资的水泥厂、矸石砖厂、李封电厂等基础上,新建冯营电厂、烧碱厂、电子设备厂、蓄电池厂等,产值超亿元;第四,大幅减少企业人员,据2006年资料统计,焦煤集团职工总人数为34 983人,较1998年54 539人减少了19 556人,显著地提高了职工素质;第五,具有百年历史的老矿,到2006年末离退休职工有30 480人,经河南省人民政府同意,对离退休职工的基本养老金实行省级统筹,大大减轻了企业沉重的经济负担;第六,将所属的学校移交地方管理,使焦煤集团能够集中精力抓好煤炭生产。新的现代化企业管理制度建立后,极大地激发了职工的积极性和创造性。2002年,焦煤集团开始盈利,终于甩掉了长达40年亏损的帽子,重新迈上了振兴之路。在2006年全省工业企业国有资产保值增值考核中,焦煤集团名列全省第五,在煤炭行业中名列第二,昔日全省第一亏损大户,一跃成为全省名列前茅的资产优良企业。2009年,焦煤集团煤炭产量首次突破千万吨,产值接近百亿元。2010年,煤炭产量达到1 658万吨,营业收入174亿元。

目前,在中国共产党第十八次代表大会的指引下,焦煤集团4万名职工,发扬“特别能战斗”的革命传统,不断努力创新,实现煤炭产量和产值的新飞跃,为发展焦作经济再做贡献。

参考文献:

[1]肯德.中国铁路发展史[M].李抱宏,译.北京:三联书店,1959:200.

[2]王天奖.河南辛亥革命史事长编:上卷[M].郑州:河南人民出版社,1986:55.

[3]郭景道.旧焦作的东西两衙门[A]//中国人民政治协商委员会河南省焦作市委员会学习文史资料委员会.焦作文史资料:第3辑.焦作:焦作市印刷厂,1990:36-38.

[4]河南省焦作市地方志编纂委员会.焦作市志:第1卷[M].北京:红旗出版社,1993.

[5]孙越崎.河南焦作中福煤矿的坎坷道路[M]// 孙越崎.孙越崎文选.北京:团结出版社,1992:22-23.

[6]道清铁路管理局总务处文书课.道清铁路旅行指南[M].焦作:道清铁路管理局总务处文书课,1933.

[7]中共焦作市委党史研究室,焦作市档案局.焦作百年文献(1898—2005):第1卷[A].焦作:焦作日报社印刷厂,2006.

[8]中共焦作市委党史研究室,焦作市档案局.焦作百年文献(1898—2005):第2卷:上册[A].焦作:焦作日报社印刷厂,2006.

[9]孙钢.在“焦作现象”国际研讨会上的讲话(二○○四年九月十二日) [A]//中共焦作市委党史研究室,焦作市档案局.焦作百年文献 (1898—2005) :第3卷:下册.焦作:焦作日报社印刷厂,2007:439-440.

[10] 李杰,贾西平.从“黑色印象”到“绿色主题”—— 河南焦作探寻资源枯竭型城市的转型之路[N].人民日报,2003-11-09(01).

[责任编辑杨玉东]

Studies on the Development of Jiaozuo From “a Black Coal City” to “a Green City”

XUE Shixiao

(HenanPolytechnicUniversity,Jiaozuo454000,Henan,China)

Abstract:Jiaozuo is a traditional coal city, founded and thriving dependent on coal. This paper introduces the development of Jiaozuo, with its transformation from “a black coal city” into “a green city” as the main focus, thereby exploring approaches to resource-exhaused cities’economic transition.

Key words:Jiaozuo; coal city; the impression of black coal; the green theme

DOI:10.16698/j.hpu(social.sciences).1673-9779.2016.02.017

收稿日期:2015-12-12

基金项目:国家社科基金资助项目(10B2S056)。

作者简介:薛世孝(1931—),男,河南焦作人,煤炭史志研究专家,主要从事煤文化研究。 E-mail:xueyi1954@aliyun.com

中图分类号:K928.5

文献标识码:A

文章编号:1673-9779(2016)02-0237-07

薛世孝.焦作兴起与发展研究——从“黑色印象”到“绿色主题”[J].2016,17(2):237-243.