中梁山某隧道工程岩溶发育规律及涌水量预测

2016-07-13朱永珠贺梓宸

朱永珠 贺梓宸

摘要:中梁山位于观音峡背斜南部,地质条件复杂,岩溶发育。文章结合某隧道工程,根据水文地质调查、钻孔试验等,查明隧址区岩溶发育现状,分析岩溶发育的规律及其控制性因素。分别采用水均衡法和地下水动力学法对隧道可溶岩段涌水量进行预测预测结果表明正常涌水量为79816m3/d,最大涌水量为123101m3/d。

关键词:岩溶发育;隧道涌水量;水均衡法;地下水动力学法

1. 区域地质概况

1.1 地质背景

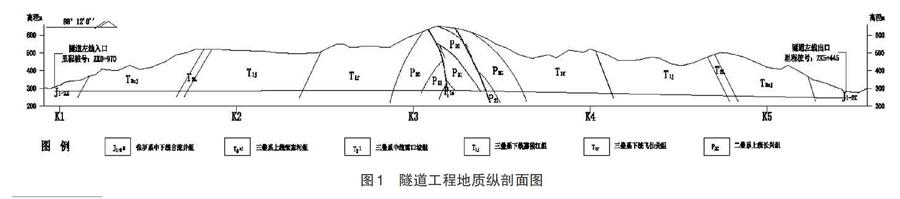

隧道横穿中梁山,区内地形受地质构造及地层岩性控制。中梁山位于川东褶皱带重庆弧形构造的观音峡背斜南延部[1],该区的地质构造主要以隔档式构造为主,即由一系列平行的背斜和向斜相间组成。地层主要为一套海相与浅海相碳酸岩盐、碎屑岩和内陆相碎屑岩沉积,出露的地层除白垩系、第三系缺失外,自二叠系至第四系均有不同程度的发育。区内地形由窄条状山脉和丘陵谷地组成,沿NNE方向展布,背斜成山,向斜成谷,山高谷深,岭谷相间,地形受岩性控制,背斜轴部的石灰岩、白云岩形成岩溶槽谷,坚硬的须家河砂岩组成单面山,侏罗系红层组成丘陵,形成本区多样化的地貌景观。隧道横剖面见图1。

1.2 水文地质条件

隧道所在的中梁山脉横向上受地形切割,纵向上被长江、嘉陵江及其支流切割,受观音峡背斜的影响,在白市驿镇、狮子岩、重庆东站一带地下水向南北两端径流。根据含水介质岩性、地下水动力特征等的差异性,隧址区可划分为碳酸盐岩类含水层和碎屑岩类含水层及泥岩隔水层。

1.2.1 碳酸盐岩类含水层

主要由嘉陵江组(T1j)、雷口坡组(T2l)、飞仙关组(T1f)、长兴组(P2c)灰岩、白云质灰岩、白云岩夹角砾状灰岩等组成,分布于观音峡背斜轴部,属中等富水性弱透水性岩溶裂隙含水层。

1.2.2 碎屑岩类含水层

由须家河组(T3xj)中~厚层砂岩组成,呈条带状展布于陡崖及陡倾的斜坡地带。其含水性和裂隙发育成正比,随着深度的增加,裂隙发育减弱含水性减弱。主要分布在陡峻的斜坡地带,地表排泄良好,入渗较差,但出露面积广泛,岩层的张裂隙发育,也有助大气降雨的入渗,总体含水性中等。

1.2.3 隔水层

隧址区隔水层包括侏罗系紫红色泥岩、须家河组页泥岩及飞仙关组泥岩,详细概述如下:

(1)侏罗系各组地层:以紫红色泥岩为主,夹薄层砂岩,渗透性小,富水性贫乏,为相对隔水层。

(2)须家河组隔水层:为该组一、三段,以页岩、炭质页岩、泥岩为主夹薄层、粉砂岩,隔水性能良好。

(3)飞仙关组隔水层:为该组二、四段,以泥岩为主,夹泥质灰岩、钙质页岩,隔水性能良好。

2. 岩溶发育规律

2.1 岩溶发育现状

隧道穿越可溶岩有三叠系雷口坡组(T2l)、嘉陵江组(T1j)、飞仙关组(T1f)、二叠系长兴组(P2c)地层,岩溶发育形态有岩溶洼地、岩溶漏斗、落水洞、溶洞、溶蚀裂隙等。遂址区岩溶发育极不均匀,最大的有数十米高的溶洞,小至数毫米的溶隙和溶孔。岩溶槽谷地面深度200m以上岩溶较发育,以下岩溶有随深度增加而减弱的规律。岩溶发育受地

质构造控制,以顺层发育为主,并且集中在可溶岩与相对不溶岩接触带附近,岩溶水主要顺岩溶管道顺纵向流动,排泄于横向沟谷,局部顺穿层裂隙发育,岩溶水顺裂隙面排泄于纵向沟谷中。根据野外调查和钻孔揭露,在不同的可溶岩地层中,岩溶的发育程度不尽相同。

2.2 岩溶发育规律及控制性因素

2.2.1 岩溶发育规律

根据水文地质调查和钻孔资料,隧址区岩溶发育规律如下:

(1)分水岭距隧道线路约4.5km,从分水岭到西翼槽谷线路、东翼槽谷线路以南1.4Km区域内岩溶水顺裂隙面排泄于横向沟谷中;

(2)在顺裂隙面排泄的岩溶水集中处往往出现落水洞(或岩溶洼地),岩溶水一部分下渗,一部分排泄于横向沟谷中;

(3)穿层的岩溶水顺裂隙面排泄于横向沟谷的现象越发育,则其下渗或沿岩层走向作纵向流动的现象就越弱;

(4)落水洞主要集中分布于飞仙关三段、嘉陵江组地层。

2.2.2 岩溶发育控制性因素

隧道区内可见的岩溶形态有漏斗、落水洞、溶洞洼地、溶孔、溶隙等。区内岩溶发育主要受控于如下因素:

(1)可溶岩和隔水层的分布决定了岩溶发育的边界,在可溶岩与非可溶岩的界面上多发育溶蚀现象。

(2)岩溶发育受可溶岩纯度控制,嘉陵江组的中上部、飞仙关组地三段岩性较纯,洼地、落水洞、暗河、溶洞等分布最多。

(3)岩溶发育受构造控制,线路区东西各发育有高位岩溶槽谷,主要由嘉陵江组及飞仙关第三段组成,褶皱顶部主要发育纵张裂隙及陡倾的岩层面,有利于地下水及地表水的集中循环,利于岩溶发育。

(4)岩溶发育受地形地貌控制,地形的切割和沟谷的发育影响水循环的路径及岩溶的发育强度。调查显示,槽谷区的大气降雨经落水洞向坡脚的水平溶洞排泄;线路区的深部地下水做纵向运动向长江排泄,在东翼冲沟地带也有岩溶大泉越流补给,经须家河组砂岩排泄。

2.3 岩溶发育强度垂直分带

地下水运动是岩溶发育的重要条件,从地表向地下,地下水的运动逐渐减弱,岩溶发育强度也逐渐减弱[2]。根据岩溶发育强弱,将岩溶发育强度相似的划分为同一个岩溶发育带,将岩溶发育强度差异较大的部分划分为不同岩溶发育带。根据隧道所在区域岩溶水的水动力的特征,将区内岩溶分为4个带,见表1。

3. 隧道涌水量预测

3.1 隧道涌水量计算方法

隧道涌水量常用非均质紊流方法进行计算,并根据不同的边界条件进行选择,目前常用涌水量计算方法为比拟法、水均衡法和地下水动力学法[3]。

(1)比拟法

比拟法是通过类比相似水文地质条件的隧道工程,以既有隧道工程涌水量计算拟建隧道工程的涌水量,计算结果的准确性取决于两隧道工程的相似性,相似性越高则结果越准确。

(2)水均衡法

水均衡法是在查明隧道施工期各收入、支出部分之间的关系,根据水平衡原理计算施工阶段涌水量,水均衡法包括地下水径流模数法和降雨入渗法。

①地下水径流模数法:Q=M·F式中:Q——地下水迳流量(m3/d):F——含水层出露面积(km2);M——地下水迳流模数(L/s·km2)

②降雨入渗法:Q=2.73·λ·h·F式中:Q——地下水迳流量(m3/d);h——多年平均降雨量,本区为1213.5mm;F——含水层出露面积,km2;λ——渗入系数。

(3)地下水动力学法

地下水动力学法是根据地下水动力学的基本理论并建立方程,通过数学解析求解方程而获得给定边界和初始条件下的涌水量。常见的地下水动力学法包括裘布依理论公