唐公梁

2016-07-13田栋栋王文旭高尚

田栋栋 王文旭 高尚

摘要:唐公梁——大营西段直罗组下段上亚段铀成矿与砂体的非均质性密切相关。砂体非均质性主要表现在平面和垂向上,其中砂体平面非均质性可以通过砂分散体系来表征,而垂向非均质性则可以通过隔挡层表征,在平面上铀成矿主要分布于三角洲沉积体系河道边缘一侧,最佳成矿区则位于分流河道分流间湾背水面砂体的边缘部位以及水流方向改变,且受侧向氧化较弱的砂体一侧和从无隔挡层到隔挡层突发区的河道砂体边缘,随着隔挡层数量和厚度的增加,铀成矿几率逐渐降低。在垂向上隔挡层的存在可以导致多个垂向序列单元、层间氧化带和铀矿卷头的发育,泥岩隔挡层对流体方向的改变,使矿化的形成受多方向流体控制。铀的成矿机理,一方面可能是砂体非均质性通过对成矿流体运移状态的影响进而实现对铀成矿的控制;另一方面与沉积环境相变导致还原性物质的增加有关。

关键词:砂体非均质性;隔挡层

1. 平面非均质性与铀矿化的关系

1.1 砂体平面非均质性

砂体非均质性可以表现在平面上,砂体平面非均质性是砂体走向改变和横向相变的结果,它可以通过砂分散体系平面图得以显示和表述。

唐公梁——大营西段直罗组下段上亚段砂体平面非均质性很突出。主要表现在两个方面:其一是如图1和图2所示的砂体厚度或含砂率的变化,自西向东砂体厚度及含砂率基本呈增大趋势,但中部变化较大,砂体厚度基本为50m~70m,局部小于30m或大于70m,含砂率基本为60%~80%,局部小于30%或大于90%;其二是砂体形态和走向的变化,工作区东部砂体呈北东——南西向,连续性好,形态稳定,而中部砂体基本呈北西——南东向,具有频繁分岔性,形态变化较大,而铀成矿恰恰与此相关。

1.1.1 砂体厚度(含砂率)与铀成矿关系

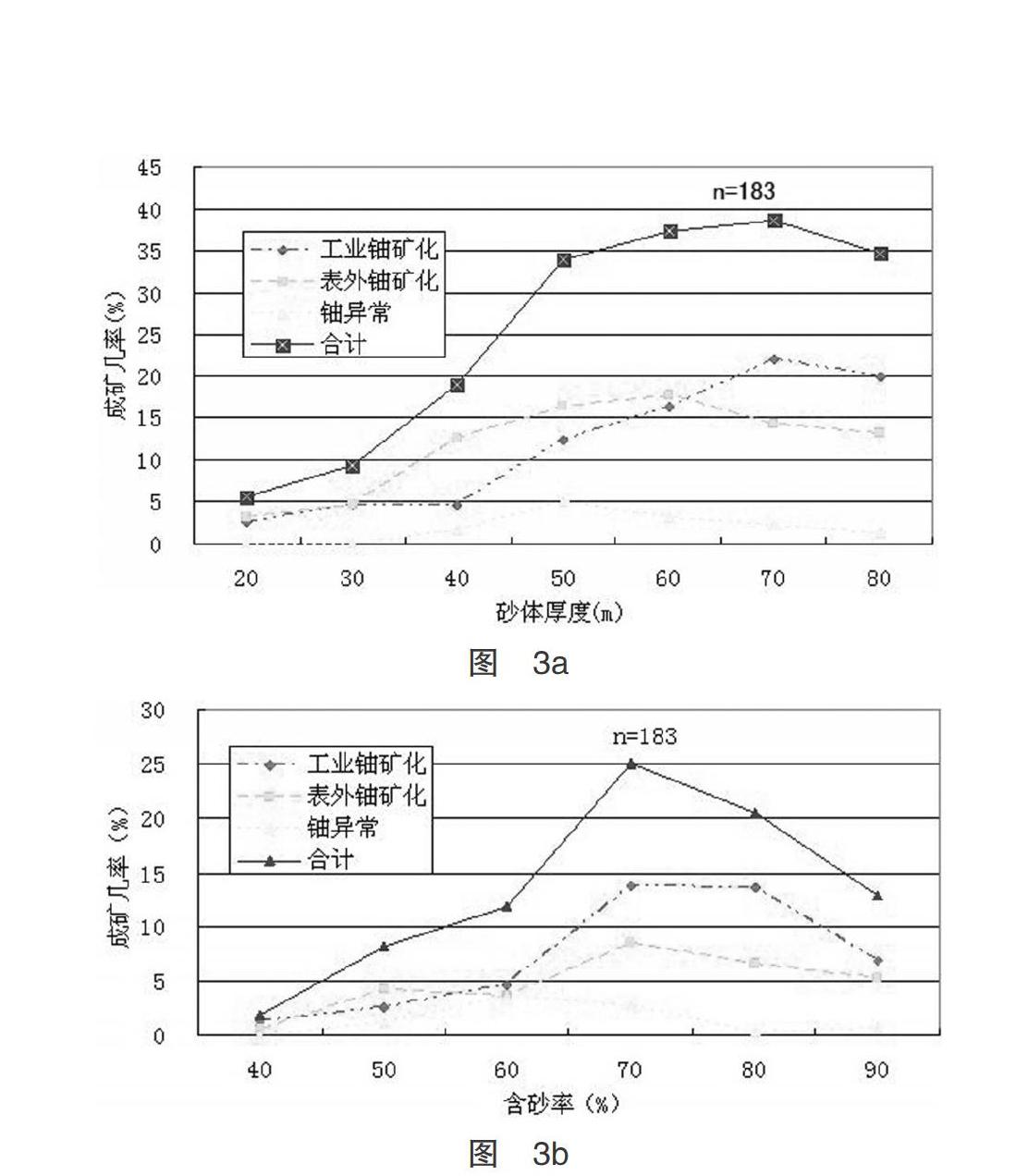

从砂体的铀成矿几率来看,成矿砂体的最佳厚度是

50m~80m,其中60%~70%区间成矿几率最高(图3a)。成矿砂体的最佳含砂率值为60%~90%,其中65%~80%区间成矿几率最高(图3b)。铀成矿平面图也显示出铀成矿主要位于含砂率中等偏高的骨架砂体的边缘部位(图2)。

1.1.2 砂体形态和走向与铀矿化的关系

铀矿化形成与层间氧化带有关,而层间氧化带的发育受砂体形态的控制,该地区见两个主干河道,分别位于工作区东部及中部。

工作区东部砂体呈北东——南西向展布,宽而厚,连续性好,均质性较强,有利于成矿流体的运移,因其位于大营铀矿控矿主干河道的上游而遭受严重的层间氧化作用,在该地区未见铀矿化。

该地区铀矿化主要受中部河道的控制,砂体呈北西——南东向展布,窄而薄,具有频繁分岔性,推测可能为曲流河三角洲沉积,其所形成的铀矿化是不连续的,且赋存位置有两种特点:一是赋存于分流间湾背水面砂体的边缘部位;二是赋存于古水流方向改变且受侧向氧化较弱的砂体一侧。

如图2所示,共见四个大的分流间湾(A、B、C、D),按照矿体的空间位置的不同,以及受不同分流间湾的影响平面上将其分为四部分(1、2、3、4)。含矿流体自北向南运移的过程中,首先在A处分流,其东部流体大量进入大营铀矿控矿的主干河道Ⅰ号河道,由于流体方向的改变,A的东侧边缘部位受流体冲刷力减小,在此形成小范围的灰色残留,其边缘部位见少量的铀矿富集。Ⅰ号河道自北向南,流体对其西侧具有较小的侧向氧化,在其西侧形成大范围灰色残留体;A的西侧流体受B的影响,再次分流为自北向南和由西向东,从砂体形态上看,流体向东运移能力较强,由于流体向东运移方向大幅度的改变,速度减缓,B的北面一侧为迎水面,冲刷力度较大,砂体遭受强烈氧化,A的南面为背水面一侧,仅遭受较小的侧向氧化,在A的东南部砂体形态再次改变为自北向南,在流体不饱和状态下在A的背水面极易形成灰色残留体,有利于铀矿化的富集,且A的背水面前期河道发展阶段见决口扇,其加大了富矿砂体灰色残留体的宽度,有利于矿体规模的增大。B的东部砂体基本呈北东南西向,流体在下游向西偏移,加大对B西侧边缘砂体的氧化,在下游排泄通畅,流体不饱和状态下,在流体上游北东部,以及流体东侧形成灰色残留,有利于铀矿化富集。3号矿体的形成与1、2号相似,与砂体形态向南改变以及分流间湾C、D有关。

2. 垂向非均质性与铀矿化的关系

2.1 砂体垂向非均质性

砂体非均质性也可以表现在垂向上,它是由沉积期原始水介质能量的周期性变化造成的,砂体中的泥岩隔挡层是描述垂向非均质性的关键。唐公梁——大营西段直罗组下段上亚段泥岩隔挡层较为发育,如图4、5为泥岩隔挡层数量及累计平面分布图,其泥岩的数量及累计厚度变化比较大,最大数量可大于12个,最大累计厚度大于60m,与矿体平面分布图对比发现,铀矿化主要位于数量、累计厚度相对较小或者其变化的突发部位;泥岩隔挡层在垂向上将砂体分为了多个成矿单元,该地段在不同单元中见铀矿化富集,均为灰色残留体控矿。泥岩隔挡层对流体的阻碍作用,改变了流体的方向以及推行距离,在局部形成灰色残留体,多方向的氧化使成矿相对复杂,但有利于局部矿体规模的增大。

2.1.1 隔挡层数量及厚度与铀成矿关系

经数理统计发现,该地区泥岩隔挡层数量在2个时成矿几率最高,大于2个时随着隔挡层数量的增加成矿几率不断减小,当泥岩隔挡层数量大于10个时未见工业铀矿化。泥岩隔挡层的厚度在5m~10m时成矿几率最高,大于5m时随着厚度的增加,成矿几率不断减小,当厚度大于45m时,未见铀矿化的富集(如图6a、6b)。该特点与铀矿化主要产于分流间湾的边缘部位相吻合。

2.1.2 隔挡层的垂向分流作用

泥岩隔挡层在垂向上将砂体分为多个流体单元,从而形成多个层间氧化带和铀矿体。

唐公梁——大营西段直罗组下段上亚段中多见泥岩隔挡层,该地区为三角洲相沉积,砂体的形态、厚度以及隔挡层的厚度、宽度均具有多变性,平面上的多方向流体单元在垂向上又被分为多个不同垂向流体单元,在不同地区受泥岩影响作用也不尽相同,因此矿化的富集可能受单个或多个不同方向流体单元的控制,矿化的形成相对复杂。

如图7,B0号勘探线剖面图,在工作区北部直罗组上亚段砂体中见一层相对稳定的泥岩隔挡层,在隔挡层上下部均见铀矿化富集,其中上部砂体中铀矿化主要富集于钻孔ZKB0-127附近,在该层的东部见氧化带,其在ZKB0-15与ZKB0-63之间逐渐尖灭,在钻孔0-63中仅见少量的铀矿化异常,因此该层东部氧化带在该剖面中对西部铀矿化无控矿作用,结合砂体的平面分布图分析可知,该矿化的形成可能受南西——北东的流体向北西方向的侧向氧化作用有关,而该层东部氧化带是该层控矿流体在该剖面中的反应。其下部砂体中矿化主要产于钻孔ZKB0-15以及ZKQ51-28中。

氧化带具有厚度较薄,主要产于砂体的上部的特点,在ZKB0-15东部逐渐加厚,在ZKB0-32中该层砂体基本全部氧化,铀矿化主要由该条氧化带控制,结合砂体平面图分析氧化流体方向应该为南西——北东向,该流体为Ⅱ号流体的分流。因Ⅱ号流体在分流间湾B的东部向南转移,该流体与主干流体方向基本呈反向。因此,其为不饱和支流,此情况下流体主要靠近砂体的上部运移,在其下游隔挡层发育部位可能形成局部流体饱和。因此,越靠近北部及东部氧化带可能更为发育,而铀矿化经多期次富集将富集于流体饱和部位的砂体边缘。因此,该层铀矿化主要富集于钻孔ZKB0-15以及ZKQ51-28中。

在工作区南部泥岩隔挡层多以透镜体产出,所形成的铀矿化也具有多方向流体控矿特点,在T95号剖面中共见4条矿带,结合平面图分析知,ZKT95-8中部泥岩将北东——南西向的氧化分为上下部两个单元,其对4条矿体均有控矿作用,在钻孔ZKT95-7中见自北西向南东的氧化,在ZKT95-0附近逐渐尖灭,多方向氧化在残留体附近有利于矿体规模增大,结合B0号勘探线对比发现,氧化带在泥岩隔挡层较发育部位砂体遭受氧化越强,可能与泥岩隔挡层对流体方向的改变有关,在隔挡层的顶部及底部更易成矿,与泥岩中还原性物质的增加有关(图8)。

3. 总结

唐公梁——大营西段处于大营铀矿上游,可能为三角洲相沉积,砂体非均质性较强,其对流体运移状态改变,致使局部形成灰色残留富集成矿,从平面看,铀矿化具有不连续性,基本产于分流间湾背水面砂体的边缘部位及古水流方向改变,且受侧向氧化较弱砂体一侧。在垂向上泥岩隔挡层将砂体分为多个流体单元,因砂体形态、厚度及泥岩隔挡层宽度、厚度的多变性,矿体形成受多方向氧化控矿作用,所以相变导致还原物质的增加,在泥岩顶底板附近更易形成铀矿化。

参考文献:

[1] 焦养泉,陈安平,杨琴,彭云彪.砂体非均质性是铀成矿的关键因素 之—鄂尔多斯盆地东北部铀成矿规律探讨[J].铀矿地质,2005,21 (1):8-15.

[2] 韩绍阳,侯惠群,腰善丛,等,我国可地浸砂岩型铀矿勘查方法技术研 究[J].铀矿地质,2004,20(5):306-314.

[3] 张金带,徐高中,陈安平,彭云彪,等.我国可地浸砂岩型铀矿成矿模 式初步探讨[J].铀矿地质,2005,21(3):139-145.

[4] 彭云彪.鄂尔多斯盆地东北部古砂岩型铀矿的形成与改造条件分 析[D].武汉:中国地质大学博士学位论文,2007.