齐白石的工匠精神

2016-07-11徐冰

徐冰

齐白石有一枚著名的章:大匠之门。在中国传统意义上,匠人并非只负责制造环节,还包括了设计创意环节,正所谓能工巧匠。而西方古典时期形成、如今被众多手工奢侈品牌继承的工匠精神,则是一种对人类改变世界过程的完美主义追求。我们在齐白石身上,可以看到这种尽善尽美的大匠人格,贯穿于他的一生。

我没见过齐白石,我的老师和老师的老师都见过。我生来看的第一个美术展览是“齐白石画展”,这是我与齐白石仅有的一点联系。

我不记得儿时去过几次中国美术馆看展览,但可以肯定的至少有一次,就是小学组织的参观“齐白石画展”。对一个成天梦想着将来能成为“专门画画的人”的我,从西郊到市中心的美术馆看展览,真是件郑重无比的事情。美术馆是好看的,翠竹、金瓦相映照,是只有艺术才可以停留的地方。那时还不知道有“艺术殿堂”这四个字。

中国的立轴画一幅幅安静的垂挂下来,世间竟然有这么好看的东西。水和墨与宣纸接触后所出现的是奇迹,每一笔都是绝无仅有的。由画家之手让水与棉纤维相遇的时刻,在水被空气带走前的瞬间内,物质的性格在缝隙之间的“协调”或“斗争”之痕被“定格”。这是下笔的经验、预感力与“自然”互为的结果,它在可控与不可控之间。这“奇迹”将感动每一个求天人合一、习性温和的中国人:美感由此而生。齐白石是戏墨的专家,是调控水与棉物矛盾的高手。同样是宣纸,他的画却能调动出更多棉质的美感。

对水墨画这些旁门左道的感想,是现在的我才有的。但在当时,齐白石的画所传递的这种人间绝美,是谁都可以直接感受到的。对一个从未见过真迹的孩子,那真像是在体内植入了一种成分,是伴随终身的。

多年后,一度被“宣传、创作”带入艺术领域的我,被素描造型埋住的我,又一次对齐白石产生兴趣,是在翻看画册时被他的《蔬果册》里的那幅《白菜辣椒图》上,两只红得不能再红的尖椒调动起来的。什么人能把这辣椒看得这么红,只有那种对生活热爱至深、天真、善意的眼睛才能看到的。我好像看到了白石老人艺术的秘密:他为什么能成为艺术史上少见的,越老画得越好的人?因为,他越到晚年对生活越依恋,他舍不得离开,对任何一件身边之物,任何一个小生灵都是那么惜爱。万物皆有灵,他与它们莫逆相交了一辈子。他们之间是平等的,一切都是那么值得尊重,那么美好。他晚年的画,既有像是第一次看到红色辣椒的感觉,又有像是最后再看一眼的不舍之情。爱之热烈是恨不得能把一切都看在眼里带走的。这是超越笔墨技法的,是笔墨等于零还是不等于零范畴之外的。

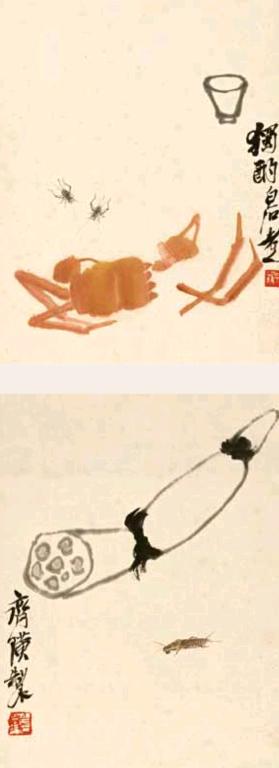

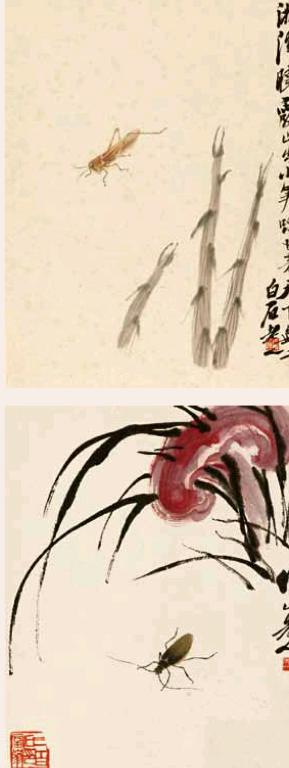

在这之后,白石老人的艺术再一次让我震惊和被吸引,是在北京画院美术馆看到他那些未完成的工笔草虫页时。这些大约是1925年前后画的,那时他60多岁。据传,老人是担心自己年事高以后再也画不了这些他喜爱的小生命,趁眼力、精神尚好时,先把这部分画好放在那里,将来再添加上花草大写意。

这批画使我强烈感受到他对这些小生灵的喜爱,以致到达近乎“仪式化”的程度。让我想到欧洲生物标本绘制家的作品—用最精细的毫厘,用人所能及的程度将对象描绘,才对得起自然造物之精彩绝伦。在这些寸尺大小的纸页上,仅有的一两只小虫,给人一种从未有过的生命的尊严之感。

我们从他58岁时的一篇《画蟋蟀记》小文中,可见其对自然造物关注的程度:“余尝见儿辈养虫,小者为蟋蟀,各有赋性。有善斗者,而无人使,终不见其能。有未斗之先,张牙鼓翅,交口不敢再来者;有一味只能鸣者;有或缘其雌一怒而斗者;有斗后触髭须即舍命而跳逃者。大者乃蟋蟀之类,非蟋蟀种族,既不善鸣,又不能斗,头面可憎。有生于庖厨之下者,终身饱食,不出庖厨之斗。此大略也。若尽述,非丈二之纸不能毕。”

齐白石应该从未受过西学的训练,但如果把这段文字与一张蟋蟀画稿并置,则全然是生物学、动物类、昆虫科教科书中的一页。科学家的工作与工匠的技能有时有重叠的部分。

这种行为让我好奇的是:齐白石以“兼工带写”著称,当费时耗神的工笔草虫画好了,大写意的花枝部分是可以信手挥就的。他为什么不一气画完,而要存到若干年后再去完成呢?全世界也没有见过有哪个画家来这一手的,莫非是出于商业的考虑?“九十三岁白石老人”、“九十四岁白石老人”与“九十五岁白石老人”价值是不同的?在他66岁时写给友人的信中说:“白石倘九十不死,目瞎指硬,不能作画,生计死矣!”他担心艺术的生命和生命本身。我在替他想:当补齐大写意后又该怎么落款呢?不得而知。

还有一种可能是:他要在力所能及之年把这一绝技发挥和用尽。确实,人在某个阶段,不把这阶段该做的事做透彻,将来是要后悔的。另外,手艺人总有对“工艺”不能丢舍的习惯。满足于一点一点地把自己可控之下的一件事情做到最好。事情必要与否的考量已不重要,这嗜好本身就是目的。能看出,他画这类画时是上瘾和兴奋的。他真实的动机是什么呢,真是“奇”白石。

也许,我们对他的许多不解,是由于我们不懂得“工匠之思”,我们没有走街串巷靠斧斤生活的体验和视角。我们有文化史的知识和批评的训练,但我们没有与他平行的“民间智慧”。也许我们虽然从美术学院毕业,但仍不懂得自己手里做的“活”与社会是一种怎样的关系,是什么使我们可以成为一个以艺术为生的人,用什么与社会交换或者说了解社会对我们的需要是什么。

总之,工匠之思与民间智慧让齐白石的研究者总有搞不懂的部分。他像是生来就具有解决这种问题的能力:关于“雅与俗”、“艺术与商业”、“能品与逸品”这些看上去二元对立、让文化人永远头疼不好直面、却又是艺术圈永恒的等级问题,以及更重要的:把传统手法与当下生活拉近的能力。

画画对白石老人而言是日常的事,是每日的劳作。有点“一日不做不得食”的意思。“为大众”与“为市场”在他老人家眼里是一件事。从做木工到作画,就像从“粗木作”到“细木作”的改变,都是手艺、都是营生。

从老舍夫人胡絜青的描述中得以了解:“他新中国成立后仍是自订润格都不高:每尺收四元,后来还是琉璃厂南纸铺为他抱不平,催他增到一尺画收六元,有工笔虫草或加用洋红的加一倍。都是严格按照成本和付出的劳动来收费的。”

可以看出在他心里对自己工作性质的界定:他一定很不习惯艺术家的那种特殊与清高,而始终是谦卑本分的。这使他从未离开过“艺”和“术”的本质。艺术就是艺术,没有那么玄奥,是简单快乐的事情。

与上述有关的另一方面,是齐白石艺术的“波普”性。波普艺术是西方现代艺术的词汇,于上世纪中期出现于英国,随后鼎盛于美国。把齐白石的艺术与“波普”相提并论会有些别扭,但即使将普遍认为的齐白石艺术中“人民性”、“喜闻乐见”、“雅俗共赏”等概念全用上,还是不足以说明其艺术与社会之关系的特别之处。

齐白石可以说是世界上作品被复制数量最大的艺术家之一。在上世纪六七十年代齐白石的虾、小鸡、牡丹这类绘画,通过一种特别的生产工艺,被大量复制在暖水瓶、茶杯、脸盆、床单、沙发靠垫这些几乎所有人都需要的日常用品上。70年代我在太行山画画时,曾顺道去河北一家印染厂参观过。一个花布设计人员(确切说应该是“设计工人”),一天要拿出几种图样。他们把齐白石的花果形象做成方便的镂空版模型,配印在花布的图案中。齐白石的造型成为典型的“花样元素”,就像早年齐白石描摹的那些麒麟送子,状元及第等图样,用于木工雕花中一样。

在西方有一个词叫:“commodi-

fication”(商品化),即是一种将经典艺术市场化,产品化的工作或生意。如美国涂鸦艺术家凯斯·哈琳的作品形象,由以他命名的公司代理复制在各种产品上,而齐白石的艺术是被全中国的日用品生产领域经典艺术市场化的。

齐白石的意义和价值被中国版的这种“商业化”做了最大化的发挥。在中国“社会运动”、“集体意志”的那些年代里,在中国人民大干快上的建设中,在群情激昂的批斗会后,当我们需要洗把脸时,生动的虾群仍然在水中游动;在动乱的大背景下,工宣队代表送给新郎新娘的暖瓶上,仍然是齐白石的牡丹花、和平鸽。白石老人用他的艺术为蹉跎年代的中国人保留着一份美好的,纯真的,情趣的生活。在中国人的内心情感中,到什么时候它们都是不可缺失的。

最近收到湖南美术出版社的《齐白石全集》,爱不释手。从资料中得知,我儿时看过的第一个美术展览,是1963年世界和平理事会推举齐白石为“世界十大文化名人”之际,在中国美术馆举办的盛大的纪念展览会,那时我上小学二年级。

此文结尾,我还是要引用白石老人以下这段已经被研究者反复引用过的话:“正因为爱我的家乡,爱我的祖国美丽富饶的山河土地,爱大地上的一切活生生的生命,因而花费了我的毕生精力,把一个普通中国人的感情画在画里,写在诗里。直到近几年,我才体会到,原来我所追求的就是和平。”

多么朴实又崇高的世界观,这是中国人生活的态度和方法—对人类的善意,对自然的尊重,对所有生命的爱。面对世界今天的局面以至未来,这段出自一位中国老人的话,将会被更多的人不断地引用。

我国现存成书年代最早的手工艺专著《考工记》一书曾记述:“知者创物,巧者述之守之,世谓之工。百工之事,皆圣人之作也。”这本记载了近30个工种产品形制和工艺规范的书堪称“百工技艺之书”,而所言“百工”便囊括了所有当时从事制造生产行业的工人。在各种历代典籍中,如《庄子》中的梓庆、庖丁、轮扁,欧阳修笔下的卖油翁,赵岐记载的“公输子”(即鲁班)等,也都是大家耳熟能详的能工巧匠。

翻开中国古代艺术史,无论是先秦时期的金文石刻,还是魏晋、南北朝时期的绘画作品,明清时期的传统家具,当时出自于能工巧匠之手,今天多有被奉为经典作品的。例如,由无名大师们缔造的敦煌石窟画廊,成为世界各地艺术爱好者的朝圣之地。据专家考证,当年活跃在敦煌的工匠人数庞大,种类多达25种,画匠是其中一部分。成为画匠的人,都有着过硬的技术。因为以当时的技术,从工匠的培训、考核,到产品的规格、式样、标准,以及对不合格产品及其制造者的惩罚等方面,有着详细而严格的管理制度。学徒达不到一定的水平就不能出师,产品达不到标准就不能面世,制造不合格产品的工匠会受到不同程度的惩罚,直至被判死罪。成为匠人的画师除了洞窟前后室的四壁、窟顶之外,还负责泥塑、窟檐的彩绘与装饰。一幅北周时代营造的莫高窟296窟窟顶的《建塔与画壁图》,展现了古代敦煌泥匠、木匠及画匠们共同从事劳作的形象。

具体就中国艺术而言,如何理解“工匠精神”?中央文史研究馆副馆长、中国美协副主席冯远表示:“李克强总理在今年政府工作报告中提出的‘培育精益求精的工匠精神,我理解更多的是提倡‘不懈追求,甚至超越一流目标、一流水准、一流质量的意思,即便是熟练掌握了某种某个领域最好的技术水平,也要以敬畏精神、负责态度、专业要求去完成创造性或重复性工作。‘工在此处,我以为可做‘认真下功夫、一丝不苟、永不满足解。其所对应的则是批评当下普遍存在的不肯下苦功、浅尝辄止、‘能得60分不得100分、得过且过的浮躁态度,甚至是明明有上好的技术,也不愿意认真刻苦去做而敷衍应付的现象。”冯远认为,从严格意义上说,艺术创作是一种无重复性的劳动,甚至是一种追求“熟后生”(即追求更高境界)的创造性劳动,因此,通常不以追求“匠”为目的。“一件好的艺术作品,既需要精湛熟练的技艺,也需要下功夫在思想内涵深度、表现形式之新颖、艺术风格之鲜明、技术语言之独特方面反复磨砺完善,更上层楼。单凭灵感、才华,虽然在一定程度上能够成全艺术,但是难以成就真正的艺术。因此,‘工匠精神对艺术创作的特殊意义也在于此。”

中央美术学院教授邵大箴认为,李克强总理提出的“工匠精神”对美术创作很有启发。“文化艺术创作,尤其是造型艺术创作,都需要‘工匠精神。艺术包括两个方面,一个是技,是技术性的;一个是道,就是精神性的。‘工匠精神更多的是对精神层面的要求,而不单纯是技艺问题,就是对艺术的热爱、执着探索和精益求精的精神。‘工匠精神给我们的启发是,艺术家不能满足于只是发挥自我的个性、灵性、想象力、创造性,还要有扎扎实实的功力。功力和修养是两个翅膀,‘工匠精神用在艺术上,就是让我们的艺术要精益求精。”

长于山水画创作的中央文史研究馆馆员程大利认为,“工匠精神”实际上是“愚公精神”。“‘工匠精神说白了就是认真工作、高度负责的职业精神。这种精神之下会出现一丝不苟、精益求精的状态。艺术中的‘技进乎道是作品境界,也是艺术家成长的过程。没有‘匠气的艺术必然‘熟后生。古人说‘画到生时是熟时(郑板桥语),天工化机,‘化是高境界,指技巧已融化在精神表现之中。‘工匠精神体现在创作上,先得熟练,‘熟能生巧,然而巧的境界并不高。‘巧与‘俗就隔一层纸,很多‘巧俗不可耐。所以,中国画论提出‘熟后‘生的问题。大巧若拙,‘愚不可及,‘愚是极高的天地境界,所以,孔子说‘知可及,愚不可及,大智若愚,只有极少数的‘大智才可达‘愚的境界。”