京津冀协同发展下北京区域轨道交通发展研究

2016-07-11方恒堃

方恒堃

(北京市市政工程设计研究总院有限公司 北京 100082)

京津冀协同发展下北京区域轨道交通发展研究

方恒堃

(北京市市政工程设计研究总院有限公司北京100082)

摘要面对京津冀区域协同发展的要求,分析和研究世界级城市区域轨道交通发展经验;结合北京市交通圈层和轨道交通系统的层次划分,着重探讨新形势下北京区域轨道交通在优化轨道交通体系层次、满足通勤客流快速出行、优化和拓展城市空间结构、缓解交通拥堵等方面发挥的重要功能;建议北京区域轨道交通系统尽可能采用城际铁路设计标准,组织公交化运营并注重与不同层次轨道交通系统间的资源共享。

关键词区域轨道交通;协同发展;交通圈层;城际铁路;资源共享中图分类号U231

文献标志码A

1研究背景

京津冀地区作为我国三大城市群之一,是支撑和带动我国经济发展、体现国家竞争力的重要区域。京津冀协同发展是国家重大战略,而交通一体化是京津冀协同发展的骨骼系统,也是率先实现突破的重要领域。构建多层次轨道交通是交通一体化的重要内容,随着城市轨道交通线网的逐步完善和京津冀城际铁路网规划的实施,加快区域轨道交通建设迫在眉睫。

北京作为全国政治文化中心,在人口规模和经济发展水平上已经跨入世界发达地区水平,截至2014年底,北京市常住人口达到2 150万人,机动车保有量接近560万辆,人均GDP达到10万元[1]。与此同时,随着城市对外辐射能力的增强,居民出行距离逐渐扩大,北京单一的地铁制式已经无法满足日益增长的长距离出行需求。在京津冀协同发展的背景下,明确区域轨道交通的功能定位,依托区域轨道交通系统拓展城市发展空间,将北京城市轨道交通与区域轨道交通相融合,是未来北京市交通系统发展的重要研究课题。

2世界城市区域轨道交通发展经验

东京、巴黎、伦敦、纽约等城市是国际公认的世界级城市,它们均拥有发达的区域轨道交通系统,都市圈通勤范围已经达到半径50~70 km的区域,这对以世界城市为发展目标的北京市具有重要的借鉴意义。

2.1城市空间特征与交通形态

为进行有效的比较研究,文献[2]将东京、巴黎、伦敦、纽约城市圈划分为4个基本区域:分区1为城市中心区,分区1和分区2构成都市区范围,分区3扩展到外围都市区,分区1、2、3、4则构成千万人口以上的大都市圈。区域划分基本按环状扩张,各分区面积、人口及就业情况如表1所示。

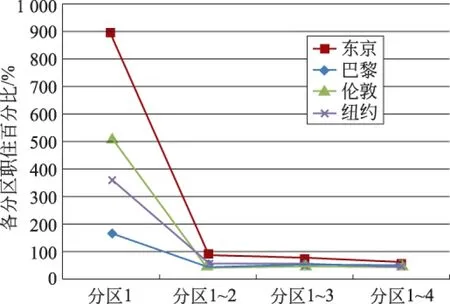

上述城市均存在职住不平衡现象,尤其是东京都市圈中心区由于商业办公用地和居住用地严重失调,加之两者开发强度的差别,导致城市呈现单极化发展和严重职住分离形态,未被居住空间平衡的岗位数远超其他3个城市[3](见图1)。

都市圈中心区的“磁力效应”及职住不平衡导致巨大的向心通勤交通压力,外围区域组团之间也存在联通需求。对于中心区内部及近距离的向心通勤,依靠地铁等其他公共交通方式基本可以解决,但长距离的向心通勤以及外围区域组团之间的出行主要依靠区域铁路,如日本的JR线、巴黎的RER线、伦敦的市郊铁路,纽约的大都会北方铁路(Metro-North)、长岛铁路(Long Island Railroad, LIRR)等。地铁系统集中于以城

表1 四大世界城市1990年各分区统计数据[2]76

注:由于巴黎都市圈面积较小,城镇分布密集,不存在分区4。

图1 四大都市圈1990年职住百分比分布

市中心为直径的10~15 km范围内,范围之外通过地铁与铁路(制式间)的互联互通或枢纽的便捷换乘系统匹配城市中心区的活动强度,构成一体化都市圈轨道交通系统[5],如表2所示。

表2 四大世界城市1990/1991年地铁与区域铁路规模[2]96 km

根据四大都市圈区域铁路全日的OD出行量(见表3),东京、巴黎、伦敦、纽约分区1(纽约为分区1、2)区域铁路的OD量分别占区域铁路出行总量的32%、39%、62%、93%。该结果表明:东京的向心通行虽然突出,但区域铁路在服务中心区的同时,兼顾了外围区域之间的客运服务;巴黎的外围副中心之间存在大量的出行需求,区域铁路在其中发挥了重要作用;伦敦、纽约的区域铁路主要承担了外围区域与城市中心之间的客流交换,伦敦区域铁路在外围区域的客流也相对均衡,纽约由于中短距离的就近通勤特征,以及发达的道路系统,在远离城市中心的地区,区域铁路客流规模随之下降。

表3 四大都市圈1990/1991年工作日区域铁路出行OD分布[2]134 万人次

东京、巴黎、伦敦、纽约的交通系统都经历了由内(城市轨道交通)到外(区域性质的轨道交通)的发展过程,两者从差异化管理、独立运营到统一规划、一体化建设与发展,最终从竞争走向联合[6]。在人口持续增长,城市规模不断扩张的同时,通过轨道交通的引导,由最初的单中心城市发展成为充满活力的多心型都市圈,形成了以轨道交通为主体的高效、环保的客运交通体系。虽然各世界级城市在区域轨道交通引导城市格局转变的历程中有过不成功的尝试,但最终在政府与企业的共同推进下,逐步实现了城市轨道交通系统与区域轨道交通系统共同支撑下的都市圈发展格局。

2.2区域轨道交通特征分析

纵观世界级城市轨道交通系统的发展,可以总结出区域轨道交通系统具有如下特征:

2.2.1客流具有明显的方向性和双高峰特征

大都市圈进入中心城核心区的交通方式以轨道交通为主导,尤其是高峰时段的通勤出行。东京、纽约、伦敦三大都市圈高峰时段进入中心城核心区的轨道交通出行比重均在80%以上,其中东京都市圈高达92%,东京都市圈全天24 h的向心出行中轨道交通也高达86%,表现出了极强的方向性[7]。

2.2.2与城市轨道交通衔接特征

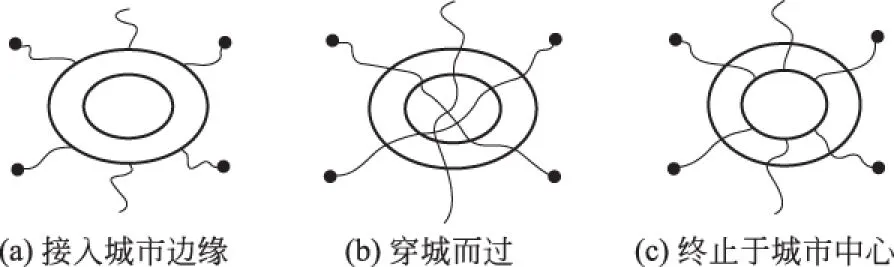

表2中的数据显示,中心城区的轨道交通以地铁为主,区域轨道交通分布于外围区域,两者的衔接方案直接影响着都市圈内整个线网格局与城市格局的协同程度。世界级城市区域轨道线路与城市轨道交通的衔接特征分别归纳为以下3种类型:接入城市边缘、穿城而过、终止于城市中心[8],如图2所示。3种方案各有优缺点,但需要结合区域规划、人口分布、出行习惯、产业结构布局等因素,在区域轨道交通线网规划阶段统筹考虑。

图2 区域轨道交通与城市轨道交通的衔接方案

2.2.3运营组织灵活多样

区域轨道线路的客流特征及线网形态决定了其客流断面存在严重的不均衡性,为提高运行效率及列车满载率,满足不同的出行需求,行车组织上可以采取灵活多样的模式。例如东京都城市铁路在市中心以外地区采用快慢车和分支运营的方式[9],同时,具备了大量地实现换轨直通联运的条件,即一条线路运营商的运营列车在换轨站可通过换轨到另一个运营商的线路上运行,实现联运,减少乘客的上下车,为乘客提供方便。巴黎RER线路和伦敦的市郊铁路针对具有多个客流断点的特征,开行了多种交路形式的列车,在高峰时段和非高峰时段列车的行车间隔不同,同一线路分别开行跨站快车和站站停慢车。

3北京区域轨道交通发展定位

3.1北京都市圈交通圈层的划分

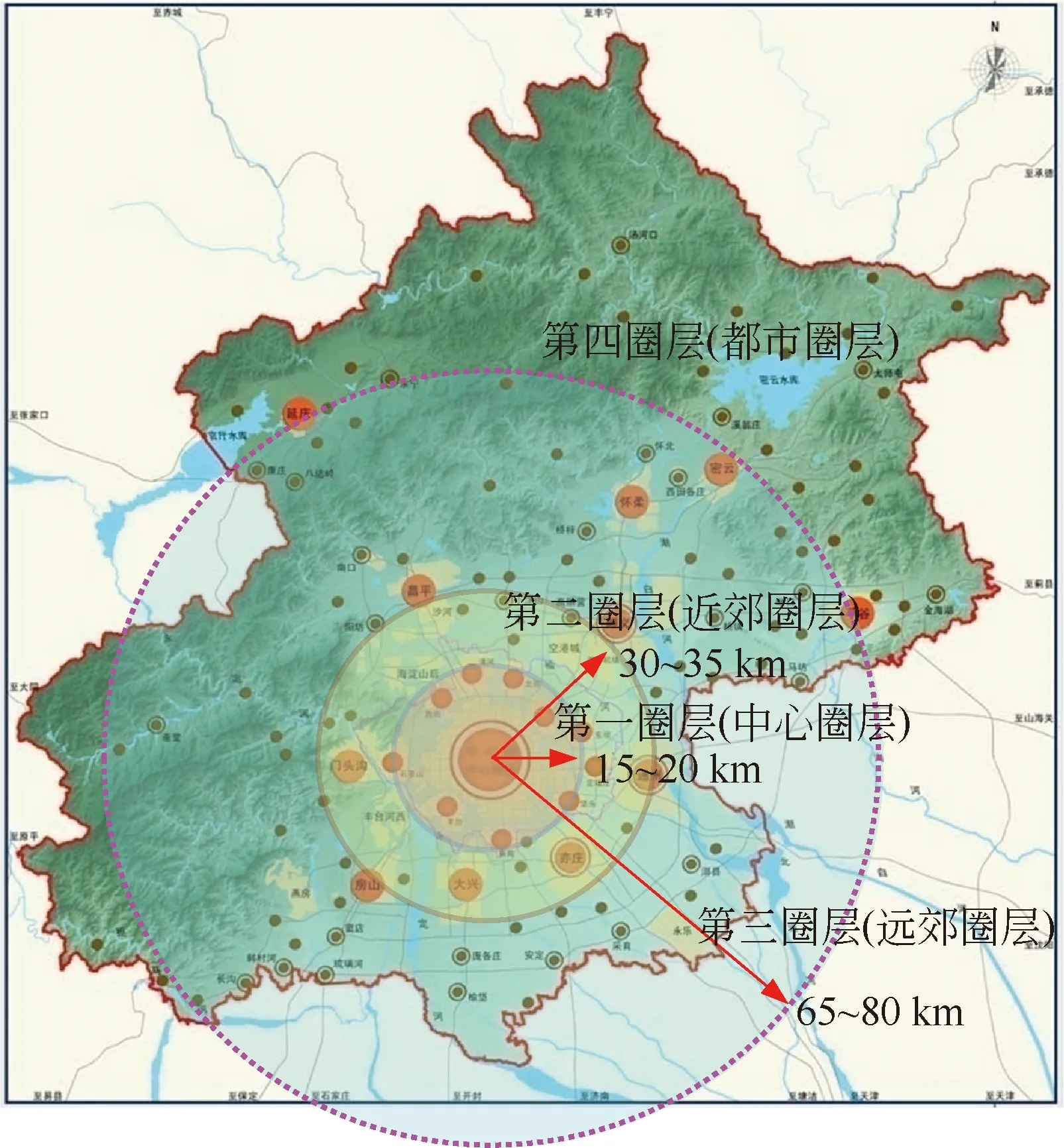

轨道交通系统与城市空间的发展密不可分[10],随着北京与周边城市的联系更加紧密,北京轨道交通圈层的辐射范围将覆盖整个京津冀区域。借鉴国外都市圈的空间划分方法,可将北京都市圈的交通划分为四大圈层[11],如图3所示。

图3 北京都市圈交通圈层划分示意

第一圈层为中心城区,即市中心15~20 km半径的范围,包括中心组团和多数边缘集团;

第二圈层为近郊新城,即市中心30~35 km半径的范围,主要包含通州、亦庄、大兴、门头沟、昌平、顺义和房山新城;

第三圈层为远郊新城,即市中心周围65~80 km半径的范围,主要包含延庆、怀柔、密云、平谷和近京地区的燕郊、三河、廊坊、固安、涿州等。

第四圈层为大于80 km的都市圈层,包括北京周边主要城市天津、保定、石家庄、唐山、秦皇岛、承德、张家口等。

3.2北京区域轨道交通服务范围

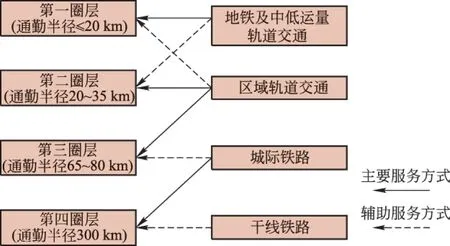

借鉴国外区域轨道交通发展特征,结合北京都市圈空间发展关系和客流需求,北京市都市圈轨道交通发展概念规划中提出了各圈层在轨道交通体系中的功能定位和服务范围,如图4所示。

图4 北京都市圈轨道交通系统对应关系

其中,区域轨道交通系统是一种介于地铁和城际铁路之间的客运交通模式,连接城市中心与郊区或卫星城市,主要服务范围在城市外围地区,负责城市中心与外围地区间长距离的联系,为城镇人口(包括居民和流动人口)提供大众化的通勤出行服务。在北京主要分为市郊铁路系统和区域快线系统两种形式。

3.3区域轨道交通在都市圈交通中的作用

3.3.1优化都市圈轨道交通体系层次

由于城市空间结构、人口分布的差异,不同交通圈层对城市轨道交通的需求是不同的,多层级轨道交通正是根据轨道交通的服务对象或服务范围的不同,将某些具有共性的轨道交通组合为一个层级,不同层级的轨道交通的组合则称之为多层级轨道交通。区域轨道交通系统通过与国铁、地铁等其他轨道交通系统便捷的换乘及密切配合,形成相互协调、高效、节能、环保的城市交通体系。

3.3.2满足通勤客流快速出行需求

区域轨道交通系统是介于普通地铁与城际铁路之间的一种轨道交通方式,主要目的是把外围组团、卫星城的居民尽快送达城市中心,满足外围组团与卫星城通勤客流的快速出行需求。不同于常规地铁系统的是,区域轨道交通在设站布局上要求更大的站间距,在车辆系统选择上要求更高速度的车辆。切忌把区域轨道交通按照城市中心区的地铁系统模式建设,过小的站间距会降低旅行速度,增加外围客流的通勤时间,从而失去了建设区域轨道交通的意义。

3.3.3优化和拓展城市空间结构

区域轨道交通系统的形成源于城市布局规划的发展,同时也会引导城市的发展。中心城区与外围组团的联系是主要的,随着经济社会的不断发展,外围新城之间的交通需求也日益增多。区域轨道交通速度快、服务范围大和运营方式灵活的特征,能够满足大城市多样化的出行需求,成为引导城市发展的重要手段。

对于北京市而言,作为连接中心城区与外围新城的骨干交通,区域轨道交通系统引导中心城人口向周边地区疏导,引导城市人口布局形成以公交系统为骨骼的“节点+走廊”式形态,加强外围新城与中心城区的联系,避免城市无序扩张式发展,对促进城乡一体化发展起到了积极的作用。

3.3.4缓解交通走廊和中心城区交通拥堵

北京作为一个特大型城市,在中心城区与周边地区存在大量的通勤客流。区域轨道交通系统作为一种大运量、高速度、长距离出行的交通工具,非常符合外围居住地和中心城之间通勤客流的需求。大运量、高速度的区域快线系统不仅能够分担交通走廊上的客运量,缓解道路交通压力,还能减少外围居住区居民驾私家车或乘坐地面公交进入城市中心的客流,有效缓解城市中心道路的交通拥堵。

3.3.5支持京津冀协同发展

京津冀地区城际铁路的大规模建设和投入运营,将极大地改善京津冀区域一体化交通的结构。城际铁路大多是跨区域快速铁路,其站点设置、运输组织及服务频率主要服务城市间的长途客运需求,但难以满足区域内高密度、公交化的通勤客运需要。而区域轨道交通恰能与城际铁路相互补充,并与北京中心城区地铁网络紧密结合,形成多层次、高效率、覆盖广、联络强的京津冀轨道交通网络,对促进京津冀一体化发展要求下的产业布局有序转移、引导城市群的空间形态良性发展和大中小城市协调发展、打造现代化新型首都圈具有重要的作用。

4北京区域轨道交通发展建议

区域轨道交通系统是介于地铁、城际铁路之间的系统,同时考虑服务第一、第二、第三圈层。从线网层次位置及服务圈层来分析,区域快速轨道交通系统应兼具地铁系统和铁路系统双重特征。

4.1技术标准向干线铁路靠近

区域快速轨道交通系统的线路具有线路长、速度高、站间距大的特征,与传统地铁有明显区别。因此,一些主要技术指标建议向干线铁路方向靠近,例如:

1) 线路速度目标值为120~200 km/h;

2) 敷设条件尽可能选择高架和地面线敷设方式;

3) 车辆选型考虑预留与铁路过轨运营条件,建议采用与铁路兼容车辆;

4) 信号制式考虑预留与铁路过轨运营条件,推荐采用与铁路兼容的信号制式;

5) 行车方向采用左线行车方式。

4.2服务标准向地铁靠近

区域轨道交通同时也是服务于城市居民日常出行需求的轨道交通系统,具有典型的早晚高峰潮汐客流、客流进出站量大、与轨道交通关系密切等特征。因此,与乘客相关的一些服务性指标建议向地铁方向靠近,例如:

1) 公交化运营。采用地铁站台候车模式,IC票务系统(非实名制票),提高行车组织能力(2~3 min追踪间隔、5~8 min完成折返作业等);

2) 换乘方式。考虑与轨道交通线网间采用付费区换乘,提高换乘效率和便捷性;

3) 卫生间系统。取消车上卫生间系统,在站台设置卫生间,能够有效缩减车辆作业时间和车辆系统规模。

4.3尽可能实现互联互通、资源共享

区域轨道交通系统是介于地铁与干线铁路之间的网络系统,既能选择铁路系统开行市郊铁路,也能构建区域快线与城市地铁便捷成网运行。为最大限度满足线网中功能区、需求点之间的可达性,建议区域轨道交通网络考虑互联互通的网络化运营,例如:

1) 区域轨道交通网络中相似性线路之间要实现互联互通,车辆具有联网运营条件;

2) 区域轨道交通线网中差异较大的线路之间应尽可能预留过轨条件;

3) 区域快线与地铁网络之间实现付费区换乘;

4) 市郊铁路与城际铁路之间具有互联互通、过轨运营条件。

5结语

笔者分析了四大世界级城市的空间形态与区域轨道交通系统之间的协调发展关系,总结 了 区 域 轨 道 交通的运行特征,并以此为基础,结合北京都市圈 交 通 圈

层的划分,明确了在京津冀协同发展背景下北京市区域轨道交通的服务范围和功能定位。立足于北京区域轨道交通的功能定位,对其发展建设模式、技术和服务标准以及网络化发展等方面提出了若干思考和建议,供业内同行间交流与探讨。

参考文献

[1] 北京统计局, 国家统计局北京调查总队.北京统计年鉴2015[M].北京: 中国统计出版社, 2015.

[2] London Research Centre.The Four World Cities Transport Study: London, New York, Paris, Tokyo[M].UK: TSO (The Stationery Office), 1998.

[3] 刘龙胜, 杜建华, 张道海.轨道上的世界:东京都市圈城市和交通研究[M].北京: 人民交通出版社, 2013.

[4] 苗彦英,张子栋.东京都市圈轨道交通发展及特征[J].都市快轨交通,2015,28(2):126-130.

[5] 郑猛, 茹祥辉.北京市郊铁路发展初探[J].城市交通, 2014, 12(6): 37-44.

[6] 高飞.城市轨道交通与区域轨道交通的衔接模式研究[D].成都: 西南交通大学, 2007.

[7] 李仁涵.我国大都市交通圈发展模式的研究:以上海大都市为例[D].上海: 同济大学, 2007.

[8] 刘海洲, 周涛.大都市区市郊铁路网与城市轨道网衔接模式探讨[J].都市快轨交通, 2015, 28(5): 53-56.

[9] 郑锂,肖赟,何必胜,等.城市轨道交通网络化运营模式及特点分析[J].铁道运输与经济,2015,37(4):69-73.

[10] ZHOU Ling, LIU YueJun, YU Liu,et al.Research on the spatial-system-based rail transit system of the world cities[J].Procedia Engineering, 2016, 137: 699-708.

[11] 姚智胜, 熊志华.北京轨道交通多层次概念规划研究[J].都市快轨交通, 2010, 23(5): 22-24.

(编辑:曹雪明)

Study on Beijing Regional Rail Transit under the Coordinated Development of Beijing-Tianjin-Hebei Cluster

Fang Hengkun

(Beijing General Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd., Beijing 100082)

Abstract:In order to satisfy the needs of coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei cluster, the development experience of the regional rail transit system in different world-class cities are analyzed. In view of the traffic circles and the level classification of Beijing rail transit system, the important functions of Beijing regional rail transit in optimizing architecture of rail transit system, satisfying the commuters’rapid trip demand, refining and expanding the urban space structure, easing the traffic congestion, and so on are discussed. Some suggestions are raised that the design standard of intercity railway should be adopted for Beijing regional rail transit system, and that bus type operation be organized and sharing of resources be emphasized between rail transit systems of different levels.

Key words:regional rail transit; coordinated development; traffic circles; intercity railway; resource sharing

doi:10.3969/j.issn.1672-6073.2016.03.004

收稿日期:2016-03-21修回日期: 2016-04-07

作者简介:方恒堃,男,硕士研究生,主要研究方向为城市轨道交通,fanghengkun@bmedi.cn

基金项目:北京市科技计划课题(D151100005815002)

文章编号1672-6073(2016)03-0011-05