口岸开放后桂籍“南侨”群体的形成及社会影响

2016-07-07庞广仪

庞广仪

(四川大学 历史文化学院,四川 成都 610044)

口岸开放后桂籍“南侨”群体的形成及社会影响

庞广仪

(四川大学历史文化学院,四川成都610044)

摘要:口岸开放后,出洋务工农民逐渐取代政治难民和跨境游耕移民而成为广西籍“南侨”主体。由于桂籍侨工人数多、迁徙时间集中且桑梓观念强烈,故能较好地保持地域文化色彩。在经济上,桂侨搭建了广西和南洋经济交往的桥梁,为家乡发展注入“强心剂”;在政治上,桂侨参与抗日斗争历时17年之久,既改变了祖国和南洋的历史命运,也使自身以新的姿态屹立于族群多元化的南洋社会。

关键词:广西;南洋;侨工;影响

广西籍华侨是近代南洋华侨的重要组成部分。关于桂籍“南侨”群体的形成、发展及其贡献,代表性研究成果有赵和曼的《广西籍华人华侨研究》(中国华侨出版社,1996);陈平润的《广西籍华侨华人的贡献》(《八桂侨刊》,1990年第2期);向大有的《广西华侨与抗日救国》(《八桂侨刊》,2005年第4期)和陈思慧、郑一省的《东兴汇路中的广西籍华侨与侨批馆》(《八桂侨刊》,2010年第1期)等。近代北海、龙州、南宁和梧州四个口岸的开放是广西侨史上的重大事件。开埠后桂籍“南侨”在人员结构、文化色彩、对居留地和祖籍地的经济贡献、承担的历史责任和自身社会地位等方面都呈现出自身特色。

一、侨民主体由政治、游耕移民到务工农民的转变

开埠前,桂籍“南侨”群体以政治避难移民和跨境民族迁徙规模最大。政治避难迁徙以清代为众,清初的南明永历政权抗清,清末的太平天国、大成国和升平天国起义等大规模的军事抗争失败之后,不少幸存骨干携带部属远赴南洋。跨境民族迁徙缘自广西山区少数民族“游耕”的习俗,因“游耕”而产生的跨境迁徙一直持续到解放前。

从北海开埠到抗战结束的70年内,广西破产农民赴南洋谋生者达百万之众。与闽粤两省早期侨工主要是被诱骗、拐卖和胁迫出国所不同的是,广西侨工绝大部分是自愿出洋,俗称“自卖猪仔”。该历史现象的产生,内因上有经济“压力”、“引力”,外因上主要是中外政府推波助澜。

经济“压力”主要来自人地矛盾和苛捐杂税。广西地狭民稠,开埠之前人均耕地降到1.14亩,而在传统劳作方式之下每人至少平均4亩土地方可维持农民基本的生产生活。[1]人地矛盾导致官与民之间、民与民之间矛盾尖锐,太平天国在广西爆发的直接诱因就是族群之间为了争夺生产生活资源而展开空前规模的械斗。此后直至清亡,广西族群械斗和揭竿而起之事未曾停息:“粤西近日情事,如人满身疮毒,……终必有溃烂不可收之一日。”[2]官方的武力镇压加剧农民生存和生活压力。研究者对史料分析统计后指出,清政府在1895-1905年镇压会党起义造成广西近百万人的死亡。有幸在兵锋下逃生的农民又不得不忍受“贼过如梳,兵过如篦,官过如剃”的盘剥。不堪重负的农民纷纷背井离乡,一首桂籍侨胞中传唱的歌谣表达了他们对故乡复杂的感情:“家乡的月亮分外的光,家乡的晚上分外的凄凉。家乡的流水分外的长,家乡呀家乡你为什么这样悲惨?我们长夜不眠坐天亮,无吃无穿饿肚肠,越来越心恼。迫的卖儿鬻女离乡背井,含泪奔逃舍妻掉了儿女到异乡”[3]。

“引力”则体现在南洋地区巨大的开发潜力上。南洋交通便利、物产富饶,但土著居民生产技术和经营水平偏低,这给出洋谋生的农民提供了巨大发展空间。如很多老归侨在接受访谈时,都谈到“敲算盘”这一传统技艺使华侨在生意场上如虎添翼,欧美洋行所招聘的账房人员,更多是华侨而非土著居民。

在外因上,西方殖民者和中国政府对于农民出洋采取推波助澜的措施。列强在经营东南亚殖民地时面临着用工荒,当时黑奴贸易已经废止,从非洲和拉美等地通过招募过来的劳动力价格过高,而且不适应东南亚的气候和人文环境,相形之下,吃苦耐劳的华工功效高,容易适应南洋自然和人文环境,而工价仅为非、拉劳工的25%[4]54,自然成为殖民者急切招募的对象。中国政府方面,也急切输出过剩人口以缓和社会矛盾,两广总督岑春煊在与英国领事商谈募工出洋事宜时直截指出:“盖欲使土匪游勇籍此出洋而西患或可以未减也”[4]28。

西方殖民者对华工的盘剥可谓敲骨吸髓。以鸦片吸食为例,殖民地政府对本地居民和认同宗主国的侨生华人厉行禁毒,却设立专门为华侨“服务”的鸦片专卖局。专卖局商店将2钱(10克)鸦片装入小玻璃管,以相当于黄金一半的市价售与侨工,固有“吸毒如吞金”之说。华工每日吸食鸦片之费竟有耗其所得工资80%以上者,由于现金不足,殖民者允许华工赊账吸食,发工资后再偿还,“赊欠—偿还—再赊欠—再偿还”的恶性循环如魔咒一样将华工牢牢捆绑在社会底层。[5]据国际劳工组织调查,1929-1933年之间,在马来联邦的华侨烟民达190 700人,占华侨总数的26.8%;泰国10万人(笔者按:报告原文为100万,当为笔误,因为当时泰国华侨总数在50-60万之间),占华侨总数的17.9%。在南洋,除萨拉瓦克、英属北婆罗洲及泰国外,烟民全为华侨。[6]对于染毒过深或者老弱病残的侨工,广西方志资料中仅出现过数次经由北海关遣返回乡的记录,因为对殖民者而言,任由丧失劳力者在南洋荒野自生自灭是一个在经济上“更划算”的甩包袱手段。

广西开埠之前,无论是政治移民还是游耕移民都未能很好地保留广西文化特征,更多地是融入居留地族群和粤籍侨胞群体中。以越南为例,该国通用中文的历史逾2000年,每个汉字都有对应的越语发音,官方一直保持着比较完整的汉式冠裳礼仪,迁徙而至的政治移民很容易被越南的文化环境所消融;游耕民族维持着相对原始的生活状态,尚未形成清晰的国家认同意识,在华是中国人,在越则是越南人,他们同广西的渊源关系近年来才引起学术界的关注。而在马来亚、印尼、菲律宾和泰国,势单力薄的桂侨由于通晓粤地语言风俗,为求自我保护而与根基雄厚的粤侨融合。

开埠之后,桂籍侨工在较短的时间跨度内大规模地迁移南洋,在保留祖籍地文化特色的前提下立足当地社会,推动了东南亚族群多元化格局的形成。侨工以乡缘结成互助团体,以传承忠、孝、诚、信、礼义、廉、耻的中华美德为己任,致力于推动桂胞在南洋社会立足。1893年,第一个以桂籍侨胞为主要成员的会馆——新加坡桂高廉三和会馆成立。该馆开宗明义地要求广西、高州、廉州三籍侨胞团结、平等、互助,对会员扣除一定会费以用来照顾老弱病残的同乡,并作为自己防范风险之用。三和会馆在抗战前有会员5000人,馆中供奉妈祖和关帝,寓“出入平安”、“同乡团结如手足”之意。1920年,越南海防的钦廉琼崖会馆成立。该馆规定会员有责任帮助初到海防的同乡解决就业,对穷困者进行必要的救济。会馆设有坟地以埋葬客死他国的同乡,并在清明节组织会员前往坟场拜祭先人。“越南白话”是近代越南重要的语言交流工具,其大致分为“南方口音”(以西贡为中心,接近汉语粤方言广府片)和“北方口音”(以海防为中心,接近粤方言钦廉片)两种,而“北方口音”的形成与钦廉地区侨工大量汇聚越北地区密不可分。马来西亚文冬会馆还筹款购买橡胶园,以其收益资助困难同乡、筹建福利院照顾老弱病残者、开设储蓄和侨汇业务以方便同乡寄放血汗钱、设立奖助学金以培养后辈等。

二、 侨胞对广西和南洋经济的推动

开埠之前,以政治难民和游耕移民为主体的桂籍华侨对居留地和广西经济发展的推动作用相当有限;开埠后至“二战”前,以苦力为主体的广大桂侨桑梓观念强烈,他们的辛勤劳动推动了南洋居留地的开发,而寄回家乡的血汗钱则成为广西重要经济支柱。

采矿和种植是南洋桂籍侨工早期从事的主要职业。在采矿业方面,印尼的邦加岛锡矿是桂籍侨工云集之地,他们每天将每担100多斤重的锡泥从70-80米深的锡湖底通过架设的木板桥,一担担地挑出地面,再挑到半里路外装运,由于工作夜以继日,以致劳累力竭或染病致死者比比皆是。在种植业方面,英属马来亚的宜力、彭享州和文冬山区曾经是瘴气弥漫之地,广西侨工在此胼手胝足,开辟良田种植大量烟草、谷物和橡胶等经济作物,并在丛林矿场里开采了大量矿产。北流侨工陈生、周涤非和容县侨工张汉松还因垦荒、开矿业绩突出而受到英马当局的表彰。泰国勿洞蛇兽出没、人迹罕至,数以万计广西侨工经过几代人的努力,开辟出了3万公顷的橡胶园,使勿洞变成泰国的主要橡胶生产基地,并以“广西村”而闻名于南洋。[4]115

到了抗战前夕,越来越多桂籍侨工积累资本、熟悉市场网络,逐渐发展成种植园主、矿场主和商号经营者。越南广河县的吕六天,凌溪乡的陈晚天,竹排山的唐九田和之摩闸,广田南乡的权德闸、何屋闸、曾二基闸、苏二基闸等村庄都是以桂籍华侨种植园主命名的。经商比较成功的广西华侨有博白籍的张信龙(在印尼投资种植园和开设源和昌商号)、合浦籍的陈家跃父子(在越南经营合盛杂货店)、罗仁自(在越南海防开设宁福昌鞋帽店)、钟锦泉(在越南海防开设广源昌号),他们在当地堪称巨富。

经营有成的桂侨大量招募亲朋故旧,广西的耕作技艺和手工生产技艺源源不断地传播到南洋一带。如钦廉陶瓷业久负盛名,其所产器皿由农村家庭作坊所烧制,工艺虽失于粗糙但价格低廉,甚为南洋侨工所乐用。北海、龙州开埠后钦廉农民纷纷来到越南觅土制陶烧瓷,在清末民初,单单在越南芒街生产和经营陶瓷的侨工就超过4万人。[4]55华侨还利用法国和越南的特殊关系将产品远销欧洲市场,使芒街获得“越北瓷都”之美誉。越南的下松、漳河、先河、和横甫等地的纺织、造纸、犁头和榨油厂等手工行业,芒街的水泥、胶鞋和机器行业,南定市的纺织行业,主要由钦廉华侨经营。广西合浦人在新加坡开设的张合兴砖厂是当地较大的砖厂,当地现存的一些旧建筑的砖瓦还是由该厂烧制。

对于广西而言,下南洋不但缓和农民生计压力,还为经济发展注入“强心剂”。

首先,民工出洋缓解了由于人地矛盾、土地兼并以及高利贷剥削给乡村社会造成的生计压力。这点可以从饥民暴动次数减少和规模下降中管窥一斑。晚清政府曾哀叹人稠地稀的桂东南地区民变“剿不胜剿”,但在下南洋高峰的1920-1930年代,该地区由饥民暴动策源地转变为桂籍侨工主要输出地,因为饥民已经从“闯南洋”中窥见生机。

其次,南洋“侨汇”成为地方经济的“强心剂”。如容县大概每2户中有1人在南洋谋生,在国际经济平稳的年份,该县侨汇在300万元上下,农村家庭和县域经济均有赖于此。1929-1933年国际经济危机使侨工大批失业,容县侨汇骤降至10万余元,成千上万农村家庭陷入朝不保夕境地,侨汇地位之重要由此可见。每当旱涝灾害发生,侨汇也是政府组织灾后恢复自救的重要资金来源。如1927年苍梧县水灾,马来亚侨工当即捐赠赈灾款项港银千元,1946、1947年广西水灾,侨胞义捐的赈灾款项达叻币13 385元。

南洋创业成功者以“衣锦还乡”、“回报桑梓”为荣。近代桂东南地区规模较大的商号多由归侨或侨眷出资兴建。如今,这些遍布桂东南城乡的骑楼是带有中西文化交流烙印的历史遗迹,其建筑结构和外部装饰体现出欧美重商色彩,但其内部装饰和摆设却尽显儒家忠孝的文化内涵。

广西近代工业的发展也得益于南洋侨资。侨资企业比较著名的有马来亚归侨梁明湖和陈广在贺县兴办的“明德锡矿公司”、陈国材在梧州兴办的“桂光煤油公司”和“星光牌火柴厂”、印尼归侨沈氏兄弟返桂兴办的“同春纺织公司”和“利达运输公司”等。[4]76

再次,侨工为广西和南洋建起经济交往的桥梁。南洋桂侨群体为广西农业和手工业产品提供了巨大的销售市场,也为南洋商品进入广西牵线搭桥。玉林、博白、灵山、浦北和合浦等地生产的牛肉干、腌制蔬菜、桂圆肉等农产品至今在东南亚一带仍负有盛名,其最初是由侨工带往南洋以作为干粮或者馈赠亲友礼物之用的,并逐渐为其他省籍侨工和土著居民所喜闻乐见。广西手工业行业在开埠后的兴起也得益于侨工消费的刺激,“特别是靠近港口的地方,发展起来的许多专营出口的工艺工业,主要的是供给中国在南洋的侨民。”[7]如洋纱大量输入为玉林地区农村手工纺织业的发展提供了大量廉价原料,该地所产手纺土布耐磨耐穿,备受在南洋披荆斩棘的侨工和其他族群体力劳动者的青睐,成为当时广西重要出口产品。在桂东南圩镇一些骑楼商号还在经营南洋风味小吃、南洋医药、南洋工艺品,这些项目带有两地经济交往的历史烙印。如南流江流域的合浦常乐镇、灵山武利镇老街上经营的卷筒粉、鸡肉粉等等都有百年以上的历史传承,其制作工艺和风味口感与越南同类食品极其相似。

三、 桂侨在抗日救亡中的卓著贡献

“二战”前,南洋侨工的政治、社会地位与其经济成就极不相称。在广西,民间称他们为“南洋峇”、“越南仔”,言下有数典忘祖之意;在居留地,殖民者、土著居民和侨生华人由于文化隔阂而未能很好地接纳以侨工为主体的“新客”。据李光耀晚年回忆,新、马侨生华人慕习英语、认同英国,上流人士以取得英国封爵为荣,而“新客”“认同中国”、“方言混杂”、“邋遢而无教养”,即便两者的小孩也常常玩不到一块。对于“新客”所掀起的“焚烧日货、惩处卖国奸商”行动,侨生华人并不能很好理解,更多采取旁观态度。[8]以李光耀的身份所作出的这番描述颇具代表性,在一定程度上反映了南洋社会与侨工群体之间存在的隔阂。

近代中国命运多舛是造成侨工地位尴尬的根本原因。为改变中国和南洋社会对侨工的偏见,1928-1945年长达17年时间里,桂侨和其他省籍侨胞抛开畛域,共同投身到抵抗日本侵略、挽救祖国和南洋家园的斗争中,进而改变了自身社会地位。从“济南惨案”爆发起,桂侨就积极响应侨领陈嘉庚的号召,通过抵制日货、义捐、惩处汉奸、购买爱国公债和回国参战的方式支援祖国抗战。当时在厂矿的侨工基本每人都将月薪的5%-10%捐作抗日经费,把多年积蓄全部捐献出来者亦不乏其人。[9]1938年10月10日,“南洋华侨筹赈祖国难民总会”(南侨总会)成立,标志着各省籍华侨摈弃地域、帮派、政治、阶级隔阂,统一在抗战的旗帜下,他们拥有共同且自豪的称呼——“南侨”。

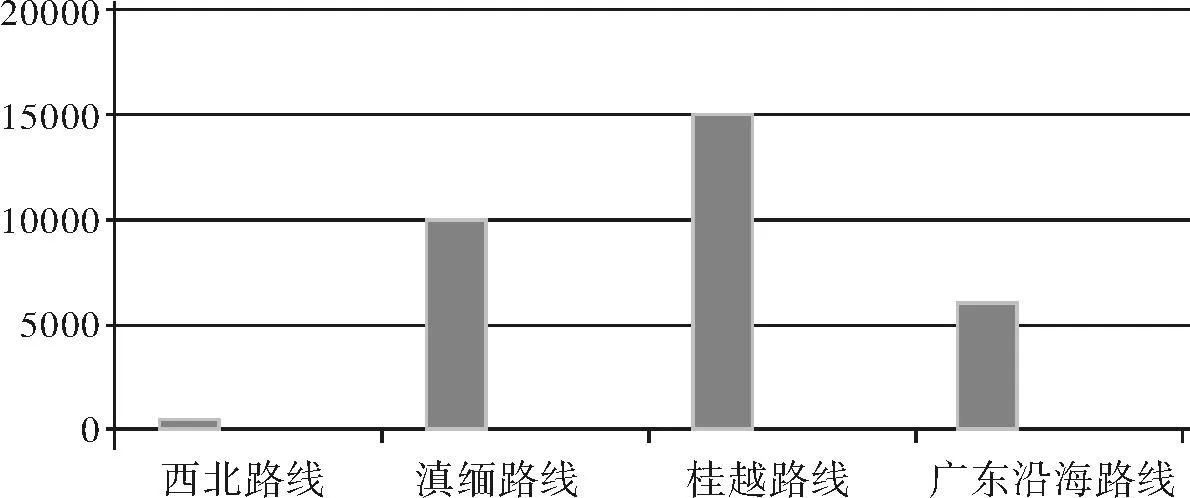

相对闽粤侨胞而言,利用地缘关系开辟和守护救国物资通道,是桂侨在抗战中突出的贡献。抗战初期,南侨救国物资运输一般先汇聚香港,再沿粤汉、广九铁路北上。武汉会战失利、粤汉铁路南北两端被日军控制之后,南侨总会审时度势地将桂越边境和钦廉沿海辟为救国物资主通道。该两地虽临近敌占区,但云集于此的桂侨和侨眷为物资输送提供大量的人力和信息支持。在桂越和滇越通道上,南侨总会组建了3200多人的“南侨机工大队”,其中容县籍华侨就有60人。[10]车队经过越北的时候,侨居此地的桂侨箪食壶浆以迎,并自发组织抗日自卫队、抗日华侨义务队,确保物资运输的安全。“南流江——钦廉沿海”自秦汉以来就是广西和南洋人口和物资交流的重要通道,抗战相持阶段西南后方难民密集,粮食和食盐等基本生活物资奇缺,华侨将南洋所产的粮食和食盐沿该路线运至玉林船埠,然后转运西南后方。数以万计的桂侨和侨眷直接参与粮盐运输和线路守护之中,使之成为大后方最重要的盐运通道。1940年,日军情报机关曾对国际援华主要通道进行“摸底调查”,其情况如图1①所示:

图1 1940年6月间中国四大战时国际交通线转运物资情况 (单位:吨)

从上图可以看出,武汉会战之后桂越边境和广东沿海(主要是今天钦廉沿海)成为国际援华物资的主要输入通道,广西人民和侨胞辟路、护路和运输之功不可或缺。

日军为了截断华侨救国物资主动脉而连续发动对桂越边境和钦廉沿海的攻击,但桂侨和侨眷不畏强敌,采取武装护运和水陆联运的方式确保救亡物资的完全。直至抗战胜利,无论是西南后方还是沦陷区人民的生活,都多方受益于该两条通道。如战时广东沦陷区百业凋散,饿殍载道,桂侨以桂越边境和钦廉海岸交接的东兴为中转站,开辟联接粤省沦陷区和南洋的“东兴汇路”,每月南侨由该路汇回的款项约值越币1000多万元,使数以百万计的难民和归侨得以度过战时难关。[11]桂、川、沪、云、贵、粤、湘等地客商云集东兴,每年沿“东兴汇路”进出口的战略和生活物资价值在亿元以上,市面黄金交易每月也在2千条(每条10两装)左右。[12]

桂侨武装保卫南洋家园亦为可歌可泣的篇章。太平洋战争爆发后,被南洋社会寄以守土厚望的数十万宗主国守军一触即溃,各族群民众生命和财产被日寇铁蹄所践踏。当日军兵锋直指新加坡时,殖民地当局不得不向南侨总会求援。侨工们在很短的时间内组建星华义勇军和星洲华侨守备军,并在新山长堤阻击日军8天,击沉敌船30多艘。阵亡的近2000烈士中,广西容县籍者就超过100人。在马来西亚,广西侨胞纷纷加入左翼系统的马来亚民族解放军、马来亚抗日游击队、马来亚人民抗日军。其中马来亚人民抗日军拥众5000人,建立了巩固的丛林根据地,坚持抗战3年半,歼敌5000余人,涌现出黎奋、李锋、浦觉民、陈东、卢彬、吴利中、卢军等桂侨英雄。中国国民党直接指挥的华侨抗日军主要由广西华侨组成,其战绩虽无左翼各军显赫,但国民政府和英马当局对其评价也是“英勇卓绝,极著功勋”[10]。在越南,桂侨背靠祖国,密切联系越南人民,在越北丛林地区组建抗日游击队狙击敌军,护送救亡物资。华侨女眷也巾帼不让须眉,多方筹集经费、购买药品、掩护抗日战士、递送机密文件。在印度尼西亚,著名桂籍侨领李光前积极动员广西侨工参加抗日义勇军保卫家园,李光前本人被日军逮捕后不屈不饶,从容赴义。由于同情和支援抗日武装,桂侨眷属被日军屠杀者过万,仅仅马来亚一地遇难眷属就达数千人。[13]

包括桂侨在内的千万“南侨”在历时17年抗日救亡运动中卓著的功绩赢得祖国和居留地人民的尊重。当日军溃败、华侨游击队率先挺进沦陷区之时,各族群民众夹道远迎,预示华侨作为社会边缘群体的地位将由此扭转。新加坡国旗和国徽上显赫的五星图案带有浓重的“中国情结”,是为战后华族地位提高的明证。

综上所述,近代广西开埠之后的数十年中,以出洋劳工为主体的桂籍南侨群体迅速发展壮大,他们以坚忍耐劳的干劲战天斗地,以大无畏的气概匡扶正义,其功绩彪炳千秋、精神流芳百世。

注释:

①引自日本防卫厅战史部:《战史丛书·大本营陆军部》第2卷,朝云新闻社1974年版,第44页。

参考文献:

[1]左国金.广西农业经济史[M].北京:新时代出版社,1988:110.

[2]龙启瑞.经德堂文集:卷六[M].刻本.1878:274.

[3]中国华人华侨研究所.蹈海赴国丹心志:广西归侨口述历史[M].北京:中国华侨出版社,2007:17.

[4]广西壮族自治区地方志编纂委员会.广西通志:侨务志[M].南宁:广西人民出版社,1993.

[5]王金香,吴贵民.近代南洋华侨禁烟述评[J].山西师大学报(社会科学版),1994,21(3):73-76.

[6]李宽.烟毒弥漫中之我国侨工[J].禁烟,1934(1).

[7]卡赞宁.中国经济地理[M].上海:光明书局,1938:228.

[8]李光耀.风雨独立路——李光耀回忆录[M].北京:外文出版社,1998:73.

[9]赵和曼.广西籍华人华侨研究[M].北京:中国华侨出版社,1996:115.

[10]容县县志办公室.容县史话:第1册[M].内部资料本.1984:37.

[11]陈思慧,郑一省.东兴汇路中的广西籍华侨与侨批馆[J].八桂侨刊,2010(1):56-61.

[12]毛湘澄.防城东兴县地方百年史(初编)[M].油印本.1963:57.

[13]李文昭.马来西亚八桂考实录[M].吉隆坡:马来西亚八桂文化出版社,1961:66.

[责任编辑文俊]

收稿日期:①2015-08-28

作者简介:庞广仪(1977-),男,广西钦州人,博士,副教授,主要从事区域经济史研究。

中图分类号:K25

文章标识码:A

文章编号:1009-1513(2016)01-0016-05