返归尘俗中

2016-07-05近墨

近墨

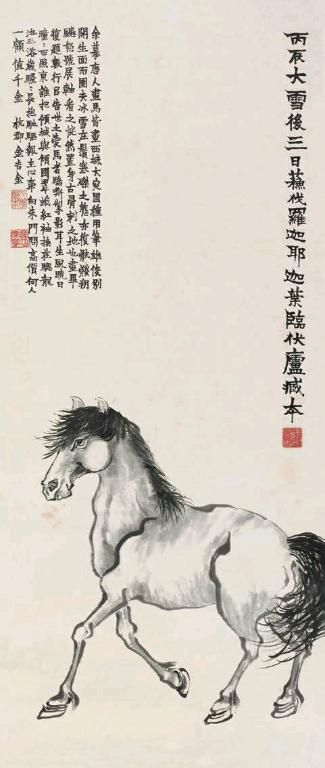

Each of the Eight Eccentrics of Yangzhou had strong personalities at variance with the conventions of their own time. Most of them were from impoverished or troubled backgrounds whose artistic styles were distinguished from any other social eccentricities. As a special item in the historical process, Eight Eccentrics of Yangzhou educed various topics in the field of art, presenting great artistic charm for further generations.

“扬州八怪”作为一个历史进程中的专有名词,具有道说不尽的话题和魅力。在清中期的中国画坛,这样几位不合传统、不附主流的鬻画生存的职业画家开创了崭新的艺术风貌,历史选择了他们,选择了他们开创的风貌作为该时期中国画坛的代表,这自当是必然与偶然的合体。“扬州八怪”于不经意间所成就的现代意义上的价值,和“八怪”的作品呈现的艺术魅力一样,历久弥新。

八怪下山

隐逸之风,为中国文化之常态,史传记载古已有之。西周即有著名的隐士伯夷和叔齐;春秋战国时期有著作《楚辞·招隐士》;汉代有两次隐逸高峰,《后汉书·逸民传》和《三国志·田畴传》有载;三国时期自不必说,有伏龙(诸葛亮)、凤雏(庞统)等超逸之士以“隐”待礼贤之君;逮至魏晋南北朝更有“竹林七贤”以隐而闻名天下。大多数隐逸之士俱为才学高迈、志气非凡的文人高士。

在画学上,以文人自居的画家们不论是仿效先贤还是出于创作的需要,啸聚乡野、隐于山林比比皆是。五代宋时名家荆浩隐居于太行,范宽隐居华山。元季四大家自不待说,黄公望居于富春山,倪瓒生活于太湖一带,王蒙多表现隐居生活,故有《青卞隐居图》为代表作,梅花道人吴仲圭隐居乡里。

画家隐居,我们可以称之为中国艺术的“上山”之旅,艺术成了不食人间烟火的心灵圣地,大多数画家消极避世,漠视人生,精彩的人生也变成了苦行僧式的人生苦旅;对尖锐、复杂的民族、阶级、社会矛盾淡漠处之,视而不见,借山川、枯木、竹石,寄情抒志,疏于表现人事。因此,直接反映现实生活画作少之又少。

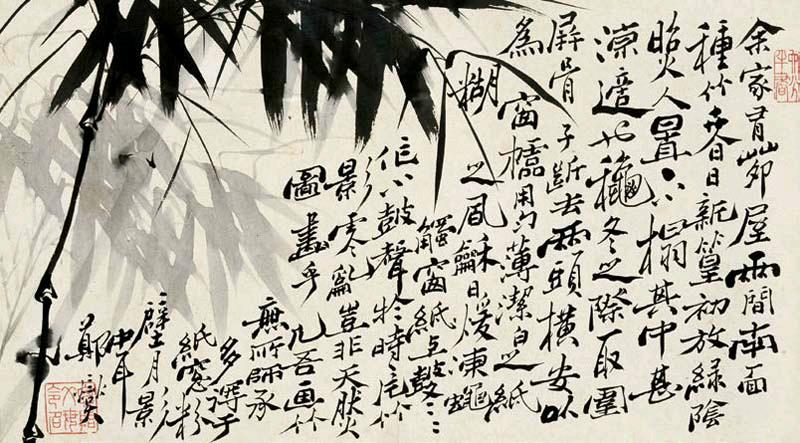

“扬州八怪”作为水墨画的一次革命,所完成的历史使命即是——水墨画的“下山”之旅。把高高在上、不食人间烟火的水墨画拉回到俗世的凡尘之中;把孤高、清逸表现枯树残枝、山林郊野的水墨画引向了市井农家的“麦黄蚕老樱桃熟”和士农工商俗世人等皆喜欢的“一路荣华”。画家们经历了苦寒萧索的隐逸之后,重新发现了市井生活的美好。对生活的表现也不再是为天地立心、为生命立命的重大哲学命题,不再是生命里无以承载的宏大与山水巨制。原来,绘画也可以像小品般的,只是生活里快乐的某个切片,带有可心的亲切而情趣盎然。在我看来,“扬州八怪”于画史中的伟大,不是荆、关、董、巨,李成、范宽、郭熙式的500年来一大师的伟大——拿出一件作品即足以彪炳史册,万世不朽;他们也不是某一个人在艺术上有多么伟大,而是一群画家的合力,契合了美术史的发展,于冥冥之中开启了美术史的新方向并为之注入了新鲜与活力。

艺术即生活、生活即艺术早已不再是噱头,扬州八怪早已艺术地生活着了。郑板桥在《潍县署中与舍弟第五书》中写道:“写字作画是雅事亦是俗事。大丈夫不能立功天地,字养生民,而以区区笔墨供人玩好,非俗事而何?”虽然还在斤斤计较自己的笔墨是俗事而区区供人玩好,但据专家推算他岁收入在百两银子之上,也足以使板桥欣慰。要不然郑公何以自道:“苟不入仕途,鬻书卖画,收入较多于廉奉数倍。”无疑,以郑燮为代表的“扬州八怪”以艺术获取了相对宽绰的收入,已经实现了艺术与商业的双赢。

自我观照

对物象,传统的观照在于自然式的观照,极力入境,着意于萧疏简淡、平和闲适,其审美企及哲学,抒写生命的虔诚,而“扬州八怪”要发的是世情之真实,写的是世俗之生活,歌的是小民之百态。

“扬州八怪”真性情的个性化,洗涤了“四王”一派的泥古与习气,也使得他们的作品在很多方面展现了无为而为的现代性。艺术的气息不在技巧、材质、手法等,它只是艺术家在作品上真性情的不经意的流露,那种超越了时代的气息不再于数百年之后的比对,而只是艺术家的真性情,一如金农的拙朴——“笨”到可爱,像完全没有受过任何专业训练,这不也正是现代艺术中一些艺术家所着意标榜和追求的吗?

“扬州八怪”贴近生活、走进民众的创作观,直接影响了稍后的海派,同时也影响到了京派艺术大师齐白石。现代性从另一侧面讲,就是在历史的长河中仍为后世艺术家所秉承的某种艺术精神,在时空的转换中又被赋予了崭新的时代特色而历代不衰。这也是“扬州八怪”在300多年的历史中经沉浮而依然跃然于史册之上的原因吧。

联姻商业

云冈、龙门石窟离开北魏、李唐皇家的赞助,何来现在的昙曜五窟和奉先寺卢舍那大佛?没有宋徽宗赵佶以皇室身份的赞助,哪里还能看到现在博物馆中如此众多的宋人绘画和唐人摹本?在中国古代案例上,不知道我们是否发现一点:云冈、龙门的雕刻者或者绘制者是地位低下、文人画家所不屑的工匠,而皇室的画院里又是带有官方身份的御用画家。那么,还有一群人同样作为艺术发展史中不可忽视的力量,即饱读诗书但是由于各种主客观原因而未入仕的文人画家。在这个特殊的群体中,“扬州八怪”扮演了中国文人职业画家践行者的角色,成功地实现了艺术和商业的联姻。现藏于扬州博物馆的郑板桥卖画的“润格”(又叫润例、润约、笔单等,指为诗文书画所定的报酬标准),当是“扬州八怪”鬻画生存的例证。自宋以来,传统中国文人画以墨戏、自娱为目的,正如倪瓒“逸笔草草,聊以自娱”、“余之竹聊以写胸中逸气”。中国文人士大夫向来都是耻于言利的,而“扬州八怪”公然张榜润格,鬻画生存,艺术对其来说变成了养家糊口的一种工具,并且是知识分子体面谋生的一种方式,这在清中期该是何等的惊世骇俗。

任何联姻,必然是渴望实现互惠互利的双赢局面,“扬州八怪”与盐商的联姻也不例外。“扬州八怪”获取一条通过知识而自在生活的路子,既可以以艺术创造获取财富,又不失读书人的体面。中国古代的商贾阶层,即使是富可敌国,也逃不过“四民之末”的伦理秩序和被封建官僚阶层所不齿的命运。改变这种地位低下的途径只能通过“贾而儒”,具备雄厚的经济基础的商贾本身就存在着更容易获得知识的捷径,更何况部分商贾嗜古的癖好还有改变身份地位的迫切需求,故扬州以盐商为代表新兴起来的市民阶层和“扬州八怪”的交友、雅集,就是必然的。同时盐商收罗古籍名画以及购买“扬州八怪”的作品,更是一种财富积累的储存转换,同样以备不时之需。这种经济和艺术上的相互依存,实现了扬州盐商和“扬州八怪”的双赢。在中国艺术史上,文人画家以艺术安身立命并实现了艺术良性的自觉发展,当属首例。在经济和艺术自觉的双赢方面,“扬州八怪”为现代艺术做了表率、开了先河。