让“做实验”思想渗透到中学数学教学中

2016-07-05许曼珊黄健

许曼珊 黄健

【摘要】面对一道数学题目时,应该多方面联想、假设和设计解题方案,我们将其称之为“做实验”,即“尽快联想,尽多作出假设和提出解题方案”。在中学教育中,我们提倡老师应该贯彻这种“实验”思想,文章中我们对在实际教学中“做实验”是什么,在中学教学中的作用,教师如何贯彻三方面进行阐述。

【关键词】“做实验”思想 联想 解题方案

心理学指出,发散思维是在解决问题时,朝着多个方向去思考,去探索各种解决问题的正确答案的一种思维形式。一个好念头的基础是过去的经验和已有的知识,但仅仅靠记忆是不足以产生好念头的,这需要重新收集一些有关的事实。解决数学问题,波利亚的建议是:先考虑是否知道一个与此有关的问题,如果与此有关的问题很多,就去寻找其共同的特点,如果顺利地回想起来,那就比较幸运了,通过探索我们可以的到解答,通过探索我们可以得到解答。如果没那么幸运,我们寻找突破口,变化、改变或者修改该问题[1]!

一、何谓“做实验”

数学“实验”是“尽快联想,尽多作出假设和提出解题方案”。如何着手解决一个问题?应该把问题的条件、求解的目标,已有的知识和经验联系起来,细心分析其中的每个细节,尝试发现其中的新意义,新解释,使之与个人原来熟悉的情景和经验发生联系。不要放过任何想法,尽管这些想法有时未必成熟,但是对问题解决可能有潜在的意义[1]。这就是我们强调的数学“实验”,只有在探索实践中不断寻找解题突破口,才能最终解决原题。所有通向答案的过程中涌出的想法,都是获得解题思路的助力者,那么这些想法就是“实验方案”,要敢于尝试,敢于将想法付诸于实践,在尝试中一步步地进入解题高潮,最终从这些“实验”当中,挖掘其中的联系,才能最终解决原题。

二、为何“做实验”

“做實验”在中学数学教学中可以发挥巨大的作用。教师不仅要充分把握数学“做实验”的含义,更要把握数学“做实验”背后的目的和数学价值。

(1)让学生学会如何对一道题目寻找解题思路。先把问题转化为简单问题进行求解,将原问题转化为能与已有知识和经验联系起来的问题。以此培养学生的探究精神与发散思维,善于对未知问题抓住问题本质进行联想。

(2)发散思维训练。用“做实验”的思想做题,事实上也是从多个角度,多方向进行解题,由于每个学生的知识能力和认知水平的不同,容易得到一题多解,从而培养学生创新意识。“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,教会学生解题时要从整体看,从局部看,从不同角度看,发现问题不同的特点,挖掘其中的联系。

三、怎样“做实验”

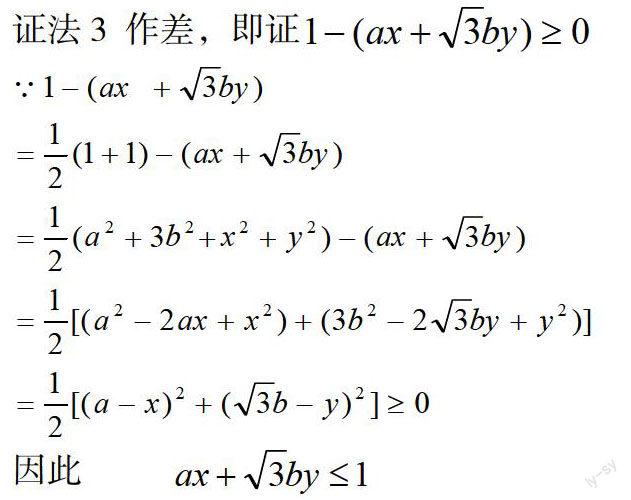

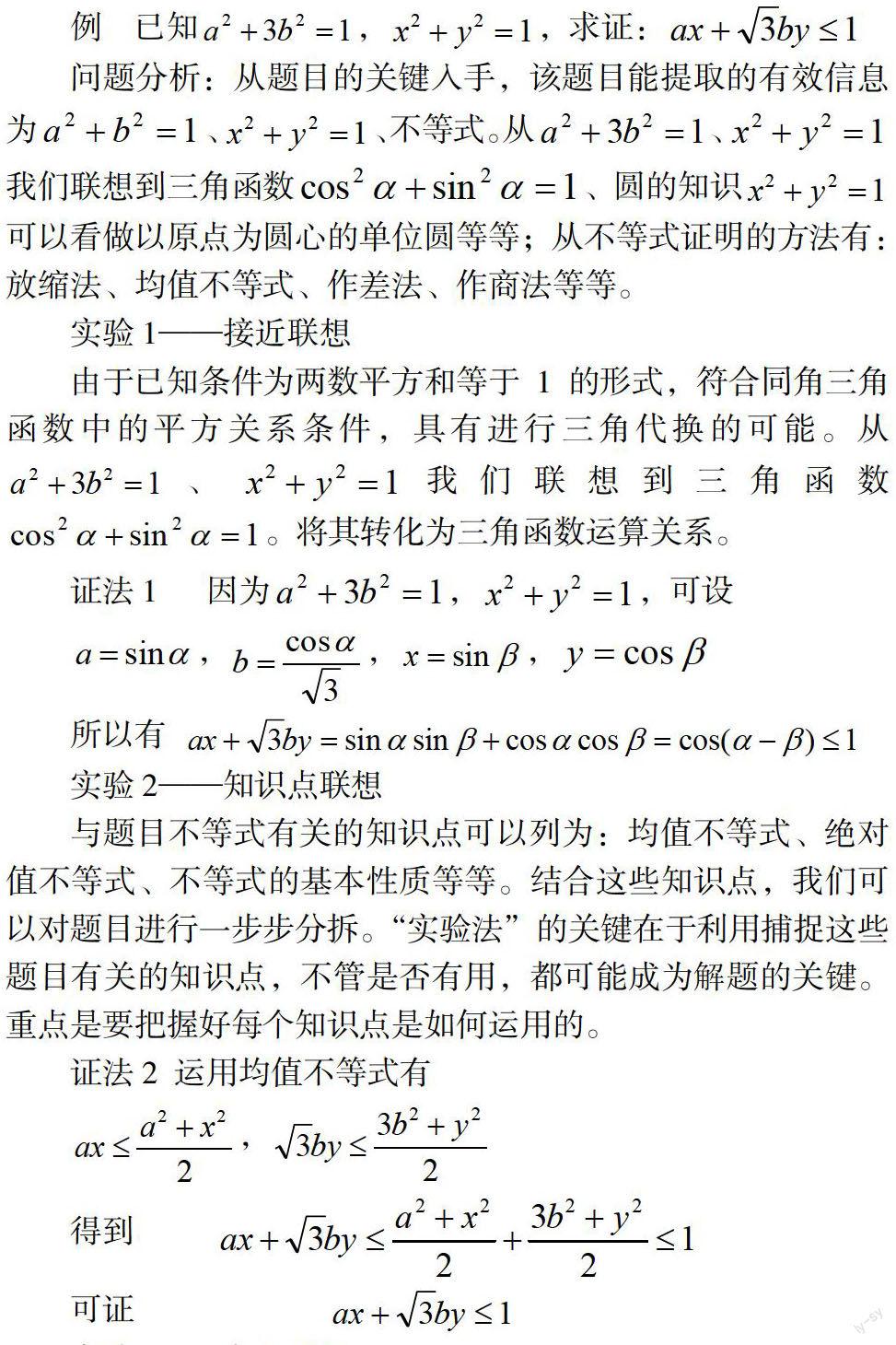

我们考虑可以从题目本身入手,尽可能联想一些有关题目关键词的公式、方法或知识点,逐一尝试,获得提示。寻找解题途径的过程,要进行积极的联想和转化,使题目中所给的信息与我们原来所掌握的数学信息发生联系,激活个人已有的知识,使已有的方法在新的条件下得到已知、尝试与适当的运用[1]。我们将其称为联想策略。下面,以一道不等式证明题为例。

实验3——方法联想

不等式证明的方法有很多,比如作差法、作商法、放缩法等等。方法联想的关键在于解一类题目有一些常用的基本方法,我们能否在这些基本方法里找到一些与题目信息能发生联系的,并通过这些方法将题目的条件进行适当的变换,这也是我们“实验”中要做的东西。

以上为我们通过联想策略所作的实验,这种“实验”实际上,就是从题目的条件结论中挖掘一些可与现有的知识经验发生联系的信息,注意不要放过任何一个可能产生的念头。这样的发散思维训练有助于提高中学生的数学解题能力。

在解题教学中,我们首先应该教会学生对题目进行观察,让学生形成观察的习惯。观察题目的结构,并对结构进行联想,诸如:几何图形、可以利用的方法、知识点等等。要求学生对数学对象进行分解后再从现有的知识经验体系中,有意识地运用分析、比较、类比等思维活动进行解题。这就是我们的“做实验”思想。教师应该在教学中贯彻这种数学“做实验”思想,由于每个学生在观察时抓住的特点不同,运用的知识不同,因而,同一问题可能得到几种不同的解法。在教学中,教师要充分把握学生的认知水平和知识点的掌握情况,引导学生对观察题目时涌现出来的想法进行多角度,多方面尝试。并且要注意应该充分肯定学生的思考,培养学生的发散思维和解题能力,“授之以渔而非授之以鱼”,教学生如何在“做实验”中获得解题思路,避免把习题课变成教师一个人的独角戏。

【参考文献】

[1]王林全 吴有昌.中学数学解题研究[M]. 科学出版社,2009,03:29-30,43-45.