椎基底动脉扩张延长症并小脑及延髓背外侧梗死1例

2016-07-05杨超龚雪琴胡继川毕娟

杨超 龚雪琴 胡继川 毕娟

椎基底动脉扩张延长症并小脑及延髓背外侧梗死1例

杨超龚雪琴胡继川毕娟

430040武汉市东西湖区人民医院

【DOI】10.3969/j.issn.1007-0478.2016.03.019

1病例

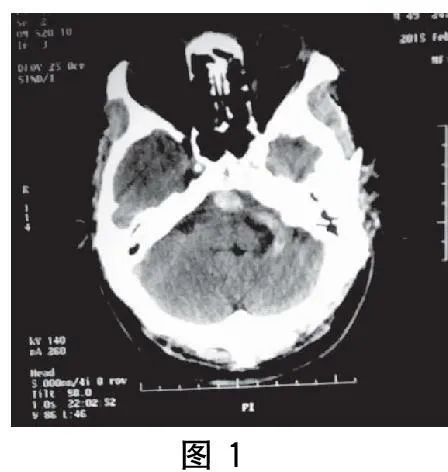

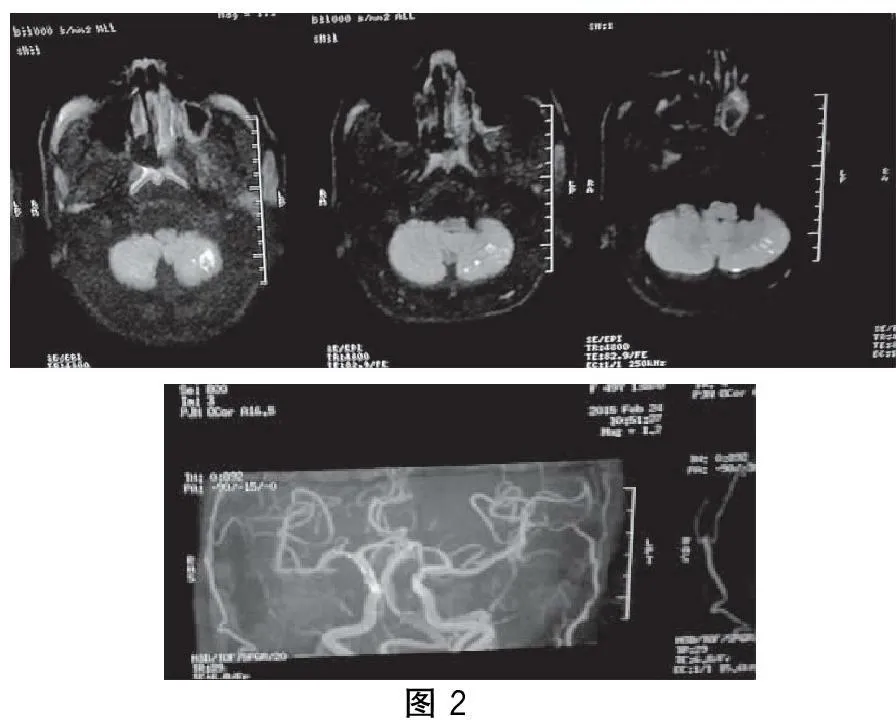

患者,男,49岁。因“突发头昏伴恶心呕吐及面部肢体交叉性感觉障碍2 h”,于2015年2月23日入院。患者于入院前2 h饮酒后突发头昏,表现为头脑昏沉感,伴有恶心呕吐及枕部疼痛,自觉左侧面部及右侧肢体发麻,伴有言语不流利,无意识障碍、大小便失禁及肢体抽搐,病后未行特殊处理,由120急送至我院急诊科,行颅脑CT检查示基底动脉及主要分支分布区密度增高(图1)。既往有高血压病史5年,最高血压达220/100 mmHg,未规律治疗,否认糖尿病、心脏病史,无手术外伤及药物食物过敏史,长期大量吸烟饮酒。入院后体格检查:体温36.5 ℃,脉搏90次/分,呼吸20次/min,血压200/120 mmHg。神志清楚,心肺腹未及明显异常,双下肢无水肿。神经系统查体:双瞳等大等圆,直径3 mm,对光反射灵敏,双眼球各方向运动可,可见水平眼震,左侧眼裂小于右侧,伸舌左偏,口角右歪,吐词欠流利,右侧咽反射差,四肢肌力肌张力正常,左侧面部及右侧肢体痛觉减退,双侧腱反射等称存在,病理征未引出,颈软无抵抗,双侧克布氏征阴性。颅脑磁共振(图2)检查示 ①左侧小脑半球下部多发急性脑梗塞;②基底动脉起始部局部增粗;进一步DSA检查示基底动脉扩张(图3)。临床诊断:(1)脑血管畸形(椎基底动脉扩张延长症)合并小脑及延髓背外侧梗死;(2)高血压病3级 极高危组。入院后给予抗血小板聚集、调脂抗动脉粥样硬化、改善循环、控制血压、脑保护等支持对症治疗措施后,患者症状缓解后出院。

图1

2讨论

椎基底动脉扩张延长症(VBD) 为临床比较少见的脑血管变异性性疾病,既往认为是基底动脉梭形动脉瘤或血管曲张样动脉瘤,但是基底动脉梭形动脉瘤呈阶段性扩张,扭曲延长不明显。主要表现为动脉延长、扩张、迂曲,随之出现血流动力学改变和凝血功能障碍,形成血栓和微小栓塞,可伴或不伴动脉瘤形成。其病因目前尚不明确,可能与先天性动脉弹力层发育不良和获得性因素有关,后者以动脉粥样硬化为主。该病呈现血管中膜和内弹力层明显变薄,推测系高血压性动脉粥样硬化所致,也可能是先天性血管异常,是高血压、动脉粥样硬化等多重因素共同作用进一步发展的结果。

图2

图3

VBD的诊断标准有3种即①简单诊断标准:基底动脉直径≥4.5 mm、基底动脉上段超过鞍上池或床突平面6 mm以上,位置在鞍背或斜坡的旁正中至边缘间以外,可诊断为本病;②Smoker的CT诊断标准?BA高度分级:分叉低于或平鞍背水平为0级,低于或平鞍上池为1级,位于鞍上池和第三脑室之间为2级,达到或高于第三脑室为3级;BA偏移分级:位于鞍背和斜坡正中为0级,位于旁正中之间为1级,位于旁正中和边缘之间为2级,位于边缘以外或桥小脑脚为3级。如果高度≥2级或位置偏移度≥2级且直径≥4.5 mm可诊断为VBD;③Ubogu和Zaidat的MRA诊断标准?基底动脉长度>29.5 mm,横向偏离超过基底动脉起始点到分叉之间垂直连线1 mm,椎动脉颅内段长度>23.5 mm即为延长,而椎动脉任意一支偏离超过椎动脉颅内入口到基底动脉起始点之间连线10 mm即为异常。

临床表现主要为以下4组症状:(1)后循环梗死或TIA;(2)脑干或脑神经受挤;(3)脑积水或占位征;(4)出血。

目前,该病尚无明确的病因治疗方法,只能根据症状产生的原因不同采取个体化治疗,即内科对症治疗和外科手术干预。对于血栓形成者可行抗血小板或溶栓治疗:由于该病可导致蛛网膜下腔出血和脑出血,因此抗凝治疗应慎重选择:其次,血流动力学改变也在椎基底动脉扩张延长症发生与发展过程中起重要作用,采用颅内支架治疗的目标是重建血管壁、纠正血流动力学异常,以维护其侧支循环血流和功能区正常。对于无临床症状的患者应积极控制血压,密切随访观察病情进展。

(2016-02-09收稿2016-04-17修回)

【中图分类号】R743

【文献标识码】A

【文章编号】1007-0478(2016)03-0210-02