生态型产业结构演进动力机制和影响因素分析

2016-07-04杨萍萍

杨萍萍

摘 要:生态型产业结构演进依赖于其动力机制,产业结构在满足社会不断增长需求的同时,也越来越趋于合理化和高级化,产业在追求现代化的过程中均不同程度想要实现生产过程生态化。目前产业结构不合理直接导致产能过剩现象越来越明显,作者从微、中、宏观层次对产业结构生态化转型动力机制和影响因素进行研究,并为最终实现可持续发展提出可行性实践方法。

关键词:清洁生产;生态工业园;循环经济;产业生态

中图分类号:F121 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)02-0114-02

1 背景概述

随着经济的发展,经济发展与环境的冲突不断显现。环境、生态、自然成为经济发展的热门话题。传统产业产能过剩现象严重,在产能过剩严峻的背后一些高耗能的落后工艺、装备和产品仍在盲目发展,势必成为我国宏观经济发展环境下的一个突出问题。

在产能过剩现象下,加快淘汰落后产能,推进产业结构升级成为产业振兴的重要任务。个别领域开始将目光转移到生态经济上,不少研究人员将研究重点转向生态型产业结构建设。传统的先污染再治理的经济发展方式已不能适应现在经济发展,末端治理的发展模式更多的是将污染转移到另一个地方,不能最根本的解决产业发展同环境的矛盾。

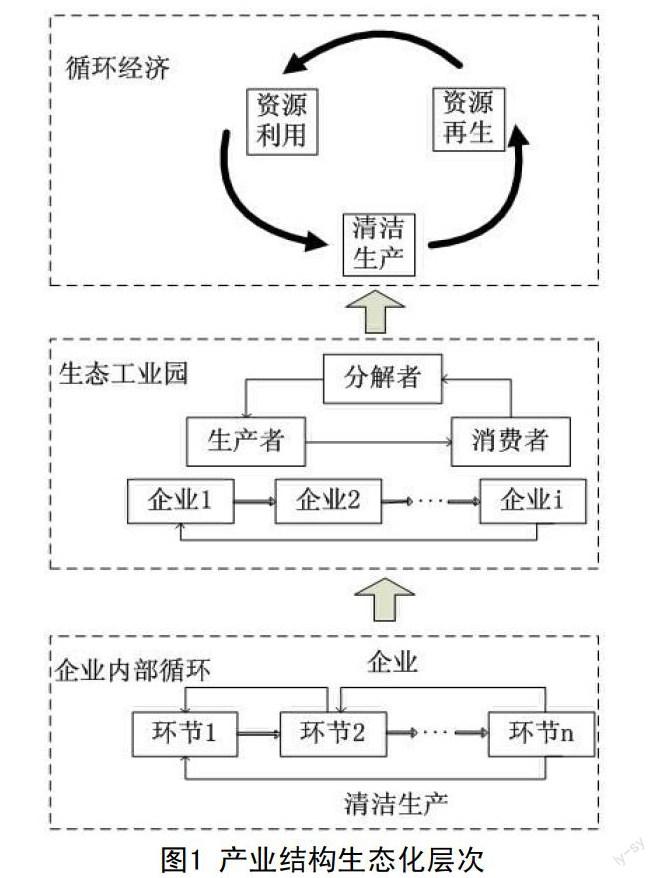

在如此严峻的趋势下,研究人员通过借鉴生态学的概念和方法来重构产业与环境之间的关系。目前不少研究集中从微、中、宏观方面研究生态型产业结构的重构微观层次上实施清洁生产,企业以技术进步和管理创新为依托,保证资源在企业内部先实现循环利用,实现高资源利用率;中观层次上建立生态工业园区,使资源能在工业园区系统内实现循环利用;宏观层次上实现循环经济,以“减量化、再利用、资源化”为原则,运用生态学规律指导人类社会的经济活动,实现资源高效和循环利用,即产业生态化。产业生态化是指产业发展模式建立在自然生态的有机循环原理之上。

本文从微、中、宏观层次对产业结构生态化转型动力机制和影响因素进行研究,并为最终实现可持续发展提出可行性实践方法。

2 企业层级生态型产业结构驱动力研究

企业作为市场经济的微观基础,也是消耗资源即排放废物最主要成员。国内外学者在对清洁生产给予一定界定的同时,也对影响企业清洁生产的政府、消费者、社会等因素进行了研究。

外部性的存在是导致环境问题的重要经济根源,而这种外部性最好的消除手段便是运用“看得见的手”即需要政府干预来消除这种影响。有学者认为,外部性会影响企业经营,但由于市场本身有调节机制,外部性可以通过这种机制来“内部化”,政府不需要干预,在交易费用不大的情况下,“看不见的手”即市场可以解决这种外部性[1]。不同于上述两种观点,有学者认为:清洁生产决策并非决定于政府规制、企业、企业自身约束单个因素,而是由多个因素共同发挥作用的结果。消费者产生的绿色诉求和关联企业的行为也会对企业清洁生产产生推动。企业作为一个特殊的行为主体既是消费者也是生产者,企业有必要适应产业链上下游的需求,进行清洁生产[2]。

除上述几点因素,企业观念、内部员工和工会组织、企业经济效益也影响清洁生产的决策。综上所述,企业层级的生态型驱动因素,依赖于清洁生产,而政府规制、市场结构、消费者绿色诉求、企业组织、技术特性等都是在企业层级重构经济发展和环境生态关系的驱动因素。

3 中观层次建立生态工业园驱动力研究

本文将中观层面的研究定位于产业层面,即产业内部、产业间的研究。而生态工业园是中观层面最直观的体现。不同于传统的工业园区,生态工业园是建立在固定地域上由制造企业和服务企业形成的企业集群。这些企业在地域上、产品上、及其生产过程的中间产品都有相关性。整个企业社区能获得比单个企业通过个体行为最优化所能获得效益之和更大的效益。

生态工业园的概念来源于生态学和工业活动的交叉学科——工业生态学。国内外对于生态工业园的理论研究和实践探索都取得重要进展。过去多年在工业生态学、清洁生产、城市建设的可持续性、企业可持续发展等领域的成果和实践是生态工业园概念诞生的基础。有的学者认为生态工业园概念的形成是由市场分化和政府政策所致,区位变化导致了区位市场的变化,政策也是政府有目的的将经济与环境相结合。

国内学者也从不同方面对工业园的建设提出实践性的建议。园区中的企业具有社会归属性,是社会的一员,需要在社会交往中得到认同,园区中的企业必须遵守社会规则与制度[3]。可从微观、外部压力、推动制衡机制分析工业园形成动力因素。

综上所述,生态工业园的建设离不开信息技术、政府规制、企业的行为、企业数量和规模、公众参与。中观层次上生态型产业结构驱动力研究重点在工业园中企业经济动力和企业之间自组织能力即共生体稳定性、及其政府制度和规制对工业园稳定性的研究。

4 宏观层次形成循环经济驱动力研究

随着人类对生态环境保护和可持续发展的深入认识,循环经济得到越来越多的重视并快速发展。发达国家已把循环经济看作实施可持续发展的重要途径。找到影响循环经济的驱动因素,为可持续发展创造大环境条件已成为重中之重。

20世纪60年代美国经济学家·波尔丁首次提出“循环经济”。20世纪80年代末,杜邦公司开始循环经济理念的实验,提出“3R制造法”,即资源投入减量(Reduce)、资源利用循环(Recycle)和废弃物资源化(Reuse)。循环经济理论研究正在摆脱废物回收利用的阶段,开始向生产生活的各个方面扩展。政府应该发挥积极作用,通过适当的征税政策来控制生产者、消费者破坏环境的行为[4]。国内学者也从不同角度对建设循环经济提出了一些实践性的建议。循环经济的发展离不开其内在动力和外在动力,内在动力就是市场竞争的资源分配方式,外在动力指政府这只“看得见的手”的行为[5]。有学者试图从利益相关者角度研究企業循环经济动力,并在综合考虑循环经济发展阶段和各动力因素的基础上,归纳出经济、技术和制度三大动力源[6]。

综上所述,循环经济运用生态学规律来指导人类社会的经济活动,更多的将人加入到生态系统内。

5 微、中、宏观产业结构生态化推进

前文在微、中、宏观三个层次分别概述了生态型产业结构的动力机制,企业通过改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备从源头削减污染,提高资源利用效率。生态工业园着力于园区内生态链和生态网的建设,从源头控制污染物排放量,实现区域清洁生产。

宏觀层次的循环经济建设离不开清洁生产,在循环经济社会,企业、政府、组织、个人分工精密且功能协同,共同实现经济活动和社会活动的可持续发展。循环经济是对传统经济发展模式的反思创新,经济活动从传统的单线直线型发展到末端治理型,再到循环经济型模式。在规模上,清洁生产是企业内循环,是小循环,中观层面的工业园是中循环,有更多的企业参与,宏观层面的循环经济则是较大规模的循环,企业、工业园、人都参与到建设中来,如图1所示,循环经济实现低开采、高利用、低排放。

6 结 语

清洁生产、生态工业园以及循环经济,对实现产业结构现代化有重要的影响,为实现可持续发展提供了实践依据,缓解了经济发展与环境的矛盾。清洁生产工业园及其循环经济建设的基础,工业园是有投入产出关系的企业在共同的地域按照物质能量流形成的一个闭合的企业生产关系回路,在工业园中每个企业在产业链环节相当于一个垄断者,企业之间相互博弈共同来获取更大的环境效益、经济效益和社会效益,降低交易成本,循环经济则是更为系统全面地体现了复合生态系统思想。本文从微、中、宏观概述了动力机制,为实现经济的可持续发展,应从政府、政策制度、企业、消费者、社会组织、技术创新几个方面加以改进,政府应该发挥“看得见的手”的作用,企业应该抓住消费者的绿色诉求,发挥企业应尽的责任,政府、企业、个人都各司其职,分工明确保证循环型的生产活动高效进行,在确保生产活动正常进行的情况下,才能促进产业结构的生态化,因此研究产业结构生态化的动力机制和影响因素具有一定的实践意义。

参考文献:

[1] 胡伟.企业生态系统与企业发展模式选择[J].企业活力,2006,(12).

[2] 张云.论清洁生产驱动体系的构建[J].生态经济,2000,(8).

[3] 王虹.生态工业园中企业的动力机制分析[J].企业环保,2005,(7).

[4] 艾瑞克·戴维森.齐立文(译).生态经济大未来[M].汕头:汕头大学出版社,2003.

[5] 李云燕.我国循环经济发展中的政府行为分析[J].宏观经济管理,2008,(7).

[6] 张其春.我国企业发展循环经济的动力机制研究[J].西北农林科技大 学学报,2011,(3).