从六尺巷走出的大清名相

—— 写在黄梅戏《大清名相》公演之际

2016-07-04○达闻

○ 达 闻

一纸书来只为墙,

让他三尺又何妨。

长城万里今犹在,

不见当年秦始皇。

这四句诗,可以说脍炙人口,家喻户晓。由此,桐城“六尺巷”的故事,父子宰相的故事,也让人耳熟能详。但,传播桐城派文化,承继“六尺巷”道德修养的“子宰相”——大学士张廷玉的事迹,却更多的只是尘封于史册,很少被市井传扬。

正是基于此,《大清名相》将历史史实与当今形势紧密结合,刻画了一个严于律己、严整吏治、敢于担当、清正廉洁的“宰相”形象,并且以黄梅戏这一受众面很广的戏剧形式来表达。笔者认为,《大清名相》既弘扬了主旋律,传播了正能量,又传承、创新、发展了黄梅戏这一戏剧表现形式,是近年来戏剧舞台很少见到的精品力作。

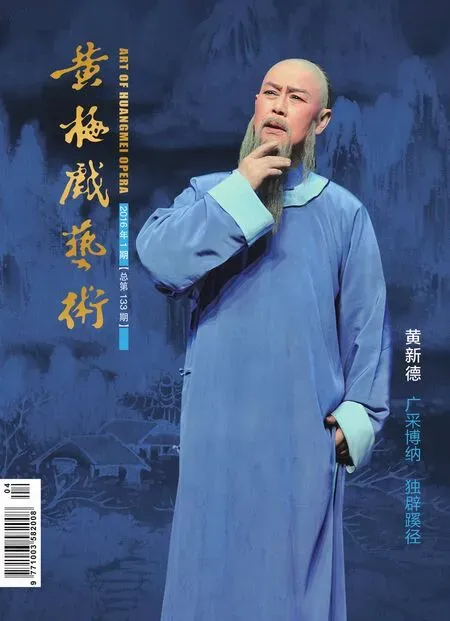

大清名相安庆市黄梅戏艺术剧院出品领衔主演:黄新德 熊辰龙

思想性:在传承中创新升华

曾有几个版本的黄梅戏《六尺巷》,虽然各有千秋,但主要情节都是演绎张、吴两家为几尺宅基地而纷争扰攘,最后“父宰相”张英一纸家书,令家人胸襟豁然开朗,也感动得邻家幡然醒悟,两家各让三尺,握手言欢,从此和睦相处。虽然解决矛盾的核心人物张英始终没有出场,但却让观众从几无休止的争闹中感受了“宰相肚里能撑船”的为官之道、为人之德以及崇尚礼让的良好风气、构建和谐的美好愿景。

《大清名相》伴着开场锣鼓,在六尺巷中拉开帷幕,六场重头戏后又在六尺巷中以皆大欢喜场面完满谢幕,“六尺巷”贯穿始终,很好体现了六尺巷精神的传承。但是《大清名相》又跳出“六尺巷”之外,将以往表达礼让家风的《六尺巷》,演绎成以“反腐肃贪”为主要线条的多庄少谐的正剧,这是最大的创新。同时,其与传统反腐题材剧本又有不同,而是反其道而行之,不是演绎“争”以突出“让”,而是刻画“让”以表现“争”——让,是克己,争,是奉公;不是靠揭露丑恶以让人期待美善,而是描摹美善以贬斥丑恶——扬善为主流,贬恶为衬托,这样的升华让人回味久远!

据《清史稿》载,张廷玉是三朝元老:康熙三十九年进士及第,历任内阁学士、刑部右侍郎、吏部左侍郎等职。雍正十三年间,他“器量纯全,抒诚供职”,最后受命为顾命大臣,遗诏“命他日配享太庙”。本剧反映的乾隆朝,他既是宰辅,又是帝师,初期拨乱反正有他,接着整饬吏治仍由他主持。所谓“匹夫无罪,怀璧其罪”,位高权重本身就足以令人侧目,更何况肃贪反腐,又会得罪多少人!但他坚持“为官第一要廉。养廉之道,莫如能忍”——“人能拼命强忍不受非分之财,则于为官之道,思过半矣。”所以,他又坚信“惟以公正自守,毁誉在所不计。盖毁誉皆出于私心,我不肯徇人之私,则宁可受人毁,不可受人誉矣。”(见张廷玉《澄怀园语》)这就是张廷玉以“让”(克己)为“争”(奉公)、以退为进的思想基础。

说其立意高,高就高在对“让”的阐释分层展开、步步升华。张廷玉先是事事谦让,步步退让。编剧为他设计了“夤夜退贿”这场好戏,又设计了他在呈上肃贪奏章、大计已定之后,为了平息纷乱,让皇上能放开手脚,大刀阔斧地惩治贪腐,就力辞宰职告老还乡的情节。为说服乾隆,他推心置腹,力陈利弊,铿锵慷慨,掷地有声:

老臣退一步,圣上进三步!当此关头,收回老臣之太庙配享,待风平浪静,圣上尽可铲除巨蠹,肃清贪墨,起用新人,造福黎民。

我张廷玉,为了社稷安宁,万民福祉,有什么耻辱不能吞,有什么委屈不能受!

接着,一段长长的核心唱段,情真意切,既催人泪下,又振奋人心,把人物的精神境界推向高潮:

这一仗,这一仗啊,但愿得,打出个,天朗朗,地朗朗,天地清朗,人心坦荡,社稷稳当,庶民安康,升平气象,日月争光,风调雨顺,鸟语花香,江山美景万年长!

张廷玉的廉洁清正,以至忍辱含垢,时时令观众在敬他爱他的同时,又替他委屈、揪心,为他愤愤不平。待到他决意告老还乡并恳请乾隆帝取缔他配享太庙的恩荣,退到无可退让时,他的一封奏折如雷霆霹雳,展现出他反腐肃贪的千钧之力,把他屈己为国的无私精神升华到高峰,也把观众对他的敬意推向高潮——

这半年来,老臣告假,非为养病,而是明察暗访,多方取证,查出侵吞国帑、以权谋私、为非作歹之朝廷大员地方督抚凡六十三人,劣迹斑斑,触目惊心!

这种“让”其实是“不让”,是勇于担当,是“让”的最高境界。正如历史上的张廷玉在《澄怀园语》中所述自己居官为人处世之道:“处顺境则退一步想,处逆境则进一步想,最是妙诀……即祁寒溽暑皆作如是想,而畏冷畏热之念,不觉潜消。”“臣子奉君,能供职者,以供职为报恩;不能供职者,以退休为报恩。盖奉身而退,使国家无素餐之人,贤才有登进之路,亦报恩之道也。”

作为“一人之下,亿万人之上”的封建王朝执政高官,张廷玉自有他的历史局限,他把忠君与爱国视为一体,把报答君恩与报效国家视为一事。这样的历史人物的历史局限,我等不敢妄加评论。

说其手法妙,妙就妙在它以弘扬正气为主线、明线。贪腐的败类只有几次过场的闹剧,小丑跳梁只是昙花一现以调节剧场气氛。我们直接看到的,更多的也是印象更深的,是蓬勃的正能量,高扬的正气。我们直接感受到的,是街巷中的自然风情,朝堂上的君臣政情,家庭里的骨肉亲情,师生间惺惺相惜心意相通的友情,是沁人心脾的善良与高尚。它让我们虽然时常担心、揪心,而终于舒心乃至大快人心。

说其题材好,好就好在戏里反映的是历史,观众却不由自主地联想到现实。它向我们表明:反腐肃贪不是谁要跟谁过不去,祛邪是为扶正,祛邪扶正才能实现天下真太平,社会真和谐,才能让老百姓丢掉瞻前顾后之忧,过上安稳舒心的好日子,才能让我们一心一意谋发展,聚精会神奔小康。这正是几千年来,世世代代社会贤达与普通百姓的共同梦想。

艺术性:在坚守中兼容延续

主演黄新德,国家一级演员,戏剧“梅花奖”获得者,国家非物质文化遗产黄梅戏的传承人。在人们的印象中,他是《天仙配》中的董永,是《梁祝》中的梁山伯,是莎翁剧《无事生非》里的白立狄,是冯益民,是柳湘莲,是潘赞化……总之,他塑造的舞台形象,从始至今几乎全是英俊小生。现在却来扮演一位年登耄耋、须发苍苍的老者,而且又是个绵里藏针、老成练达的政治家,反差太大了——仅就序幕中,那个龙钟老人张廷玉蹒跚而来,拉着重孙子“痛说革命家史”,太逼真了,太形象了,让我们不得不惊叹——又一个全新的黄新德!一位从艺55年、70岁老艺术家对舞台的坚守赢得了观众持续热烈的掌声。

“金殿辞官”一场,张廷玉“一阶一惊颤”地上来,颤巍巍地跪倒,为的是阻止皇上加封自己儿子为内阁学士。他是那么谨小慎微地谦让,又是那么任性执拗地与皇帝争辩,谨慎中含着坚定,柔顺里夹着刚毅。黄新德把身段的抑扬顿挫,语言的轻重缓急,处理得恰到好处:一直低眉顺眼,低声细语,沉稳谦恭,说到紧要处,才猛然挺胸扬臂,抬高音调,声震屋瓦,语惊四座:

只怕是委屈了多少天下寒士!

黄新德塑造的张廷玉并非明哲保身的谦谦君子,而是心忧天下的伟岸丈夫。

“夤夜退贿”,没有那种宽袍大袖玉带的古装,也没有相貂朝靴和飘洒的长髯,黄新德巧妙地利用了脑后的大辫子和肩上的斗篷,化用了京剧麒派《徐策跑城》的身段台步程式,时而蹒跚碎步,举步维艰,时而大步流星,满台生风,把人物身体的老迈和心情的急切揉捏得准确、鲜明、生动,充分体现了黄梅戏的包容性。再加上导演和舞美的创新而精准设计,舞台成为灵动的街巷,人在街中走,巷随人移动,真乃物我一体、人景相宜的绝妙手笔!既展现了环境,又烘托了气氛——这位一身正气、两袖清风的好官,为了抵制一个“贿”字,保持一个“廉”字,多么坚定果断,多么不遗余力!终于,“折寿的寿礼都退掉”,“魂灵儿远离了索命的鬼魈”……

更值得称颂的是,《大清名相》安排了老中青三代演员同时排练、交叉演出,老带小,师带徒,我们从中看到了传承的要素:艺术的延续和新生代的成长!

观赏性:在好评中打磨提升

2014年11月始,安庆市即准备新创一台以“六尺巷”为题材的黄梅戏大戏。在上级有关部门尤其是安徽省委宣传部的鼎力支持下,决定举全市之力,请全国一流编剧、一流导演以及黄梅戏名家,来组织实施这一文艺精品工程。2015年1月中旬,著名剧作家余青峰、屈曌洁受邀担纲剧本编写工作。3月下旬,中国剧协在北京专为该剧召开了专家研讨会;4月24日,该剧主创人员又在上海听取了有关专家的修改意见。7月初,著名导演卢昂带领安庆市黄梅戏艺术剧院几乎所有的人员,开始进入实质性排练,直至9月28日做为第七届中国(安庆)黄梅戏艺术节开幕式大戏正式登台,12月下旬在合肥公开展演,并随后在深圳、海口、肇庆等地开展巡演活动。期间,剧本八易其稿、数易其名,由最初的《夕照六尺巷》最终定名为《大清名相》。

每场演出,该剧跌宕起伏的剧情、大气唯美的舞美、荡气回肠的华丽唱腔、演员们酣畅淋漓的表演,都赢得满堂喝彩,台下掌声不断。安徽省委常委、宣传部长曹征海在观看演出后,对该剧的整体舞台呈现给予充分肯定:剧本、舞美、音乐在不断修改完善中大有进步,通过舞台把张家三代胸怀宽广、克己奉公、乐于忍让的故事非常完整地表现出来,既是对六尺巷文化的传承,又是一种精神的发展,有现实的教育意义。原中国文联副主席、中国文艺评论家协会主席仲呈祥观看后,认为《大清名相》是“近几年新编历史剧的重要成果”。

“十年磨一剑”,戏剧界公认“十年磨一戏”。尽管该剧的编剧、导演已经展示了很高的水平,音乐既博采众长更对黄梅戏进行优秀传承,舞美、服装等也在不断出新,全体演员也是精准把握、演技上乘,但毕竟从创排到公演还不到一年。我们不可能也不应该要求,一个新戏一出台就是完美的经典和“样板”。《大清名相》一经推出,就荣获2015年安徽黄梅戏新剧目展演“优秀剧目奖”,已经算是优秀作品了,如果把张廷玉为儿子辞学士的内外因素表达得更清晰一些,如果把退寿礼不得不尔的必然性体现得更充分一些,如果把肃贪取证的艰与险刻画得更生动更耐人寻味一些,如果把少数词语推敲得更加准确精致一些……我们坚信,这部演绎历史、契合时代的黄梅大戏,一定会成为久演不衰的传世之作!

我们期待着《大清名相》的进一步加工和提升。