高校治理型内部控制的效应器机制研究

——基于预算参与的视角

2016-07-02陶元磊淮北师范大学a经济学院信息学院安徽淮北235000

陶元磊(淮北师范大学a.经济学院;b.信息学院,安徽淮北235000)

高校治理型内部控制的效应器机制研究

——基于预算参与的视角

陶元磊a,b

(淮北师范大学a.经济学院;b.信息学院,安徽淮北235000)

摘要:内部控制建设是高校目前面临的主要治理任务,确保执行力是根本。基于预算参与的视角,探讨了高校内部控制风险产生机理,通过将治理目标内化到高校内部控制体系构建中,提出了建设治理型内部控制效应器机制的实现路径,并分别分析了效应器机制对纵向合谋风险和横向合谋风险的防控措施。研究发现,预算管理强化了内部控制系统中效应器机制的作用,是驱动效应器机制的最优选择,能够提高内部控制执行力。

关键词:高校;治理型内部控制;效应器;预算管理

一、引言

近年来,我国高校频繁发生校级领导违法乱纪案件,基建、财务等权力部门也涉及其中,暴露出现行高校内部控制的监管盲点,掌握财权的主要负责人游离于监管体系之外,成为高校潜在的重大风险。财政部于2012年11月公布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》(简称《规范》),并从2014年1月1日起全面执行。为了进一步落实行政事业单位内部控制体系的建立,财政部在2015 年12月份的《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》中,为内部控制建设制定了明确时间表,提出2016年底前完成内部控制的建立和实施工作,到2020年基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的内部控制体系。可见,内部控制在国家治理顶层设计中占有重要战略地位。

《规范》在单位内部权力制衡方面起到制度笼子的作用,能够减少权力所有者的自由裁量权空间,用制度限制权力滥用,为高校进一步完善内部控制提供政策基础。然而,高校属于公益二类事业单位,具有非营利组织特征,其内部控制的受动机制与行政单位以及其他类型事业单位明显不同。因此用好新《规范》,就不能忽视高校实际的治理环境。“党委领导下的校长负责制”决定了政府权力和政治权力分布在高校运营管理的每一个角落,高校内部权力的划分也都是围绕党政权力进行。虽然“去行政化”改革进行多年,但既得利益很难彻底打破,政府主导下的行政权力泛化局面没有实质上的改变。因此,只有在外部治理环境没有根本变化的前提下有效地提高执行力,才能保证高校的内部控制体系不会沦为低效率的摆设。

《规范》出台后,学界对行政事业单位内部控制制度的研究并不多,但研究成果却为探讨高校内部控制提供了依据。刘永泽、唐大鹏(2013)通过对行政事业单位内部控制几个重点和难点问题的讨论,指出控制活动贯穿整个行政事业单位的各个管理流程,单位应当建立“以预算管理为主线,以资金管控为核心”的内部控制体系[1];田祥宇等(2013)结合新《规范》所体现出的中国特色,认为预算管理是行政事业单位开展活动的起止点[2]。在高校众多管理活动中,很少有像“预算执行”一样,能够享受主管部门从岁首到年终不间断督促的待遇,因此具有执行力强的传统。另外,单位内部执行预算(以下简称“预算”)的编制过程,实际上进行了以财权配置为基础的内部权力二次分配,一定程度上打破了党政权力的垄断,并向治理目标靠拢。因此,预算管理可以作为驱动内部控制执行力的关键因素,结合高校治理目标与内部控制目标,通过效应器机制实现高校治理型内部控制的治理效率和办学效率。

二、文献综述

目前对于高校内部控制的研究,主要集中在两个方面:会计控制和内部审计。其中,会计控制包括货币资金的控制[3]、资产管理[4]、内部会计控制框架[5]等,属于微观层面上的理论探讨,尚未形成完整体系;内部审计是学者们构建内部控制体系的重要依据,将COSO框架应用于高校内部控制,从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五要素入手探讨解决高校内控的方法,强调建立以内部审计为核心的内部控制体系[6]。相较而言,后者更被学界所接受,其中魏巍(2011)依据2009年9月1日正式实施的《内部审计实务指南第4号——高校内部审计》,尝试构建了高校财务内部控制评价体系[7]。然而,一个组织内部控制制度建设应当完全取决于组织的内在需求,而不是强制的审计制度需求[8],长远来看,将高校内部控制建立在内部审计之上的做法有待商榷。

预算管理是政府控制高校的关键,是重要的外部治理机制。但总体而言,高校在财政上过度依赖政府,而对经费使用的自主权却不足,其产生的后果就是预算效率的缺失。李现宗、毕治军等(2012)将我国高校现行预算管理模式概括为依附型预算管理[9],而且目前公立高等教育拨款模式普遍存在财政资源配置模式被简单地“公式化”的现象[10]。由于我国新的行政事业单位内部控制更加强调从单位个体出发[2],因此,遵循自下而上的改革路径,将每个高校作为内部控制主体,以每个高校根据自身情况编制的预算为基础,对其各个职能部门的权力进行约束,是高校当前进行内部控制体系建设的根本落脚点。

三、高校治理型内部控制效应器机制的实现路径分析

内部控制设计、实施和修订是一个博弈过程,博弈各方都在力求自身利益最大化。高校建立和完善内部控制,让教育主管部门充分了解其努力程度,以降低高校财政资金逆向调整的风险。由于高校属于相对独立的政府事业单位,其外部治理效率并不高,这就使得博弈的焦点逐步转向内部治理,以教育成本最小化、绩效评价最大化为导向,实现治理契约的选择和内部控制制度的有效运作。

“效应器”原本是一个医学上的概念,指的是神经纤维末梢及其所支配的肌肉,Robert N.An⁃thony(1965)将其引入到管理控制系统当中,认为每个控制系统都应当至少具备四个要素,即探测器(detector)、鉴定器(assessor)、效应器(effector)和通讯网络(communication network),其中效应器是根据鉴定器显示必要与否来改变行为的装置。大数据时代的到来,为控制系统中的效应器发挥作用提供了的巨大空间。对于效应器的运作机制,“鉴定器显示”的是实际状态与预期状态对比的重要性信息,体现了治理效率,而“改变”则反映了运营效率,是一种执行力的体现。这种对治理效率和运营效率的同时满足,正是治理型内部控制的核心所在。程新生(2004)最早提出了治理型内部控制的理念,他认为效率是制度变迁的决定性力量,治理结构和内部控制不能弱化,要以决策机制、激励机制、监督机制为纽带,建立治理型内部控制,否则会导致治理效率和运营效率下降[11]。因此,效应器机制的顺利运行,能够有效遏制高校内部控制风险,是内部控制执行力的保障,是相应治理目标实现的重要基础。

(一)高校内部控制风险产生机理

识别高校内部控制的风险,是效应器机制发挥作用的基础。根据Bologua(1993)首次提出GONE理论[12],滋生舞弊的特定环境包括贪婪、机会、需要和暴露四个因素。其中,贪婪和需要属于个别风险因子,分别从个人和组织角度阐释利益需求期望差异导致的舞弊动机,是形成舞弊行为发生的内因;机会和暴露属于一般风险因子,分别从内部环境和外部环境角度阐释由于制度不完善带来的舞弊机会,是舞弊行为产生的外因。四个因子构成了诱发高校舞弊行为发生的关键因素,是重要的内部控制风险点。高校内控所面对的问题关键在于“行政化”给作为代理人的高校行政管理权力所有者(常被简称为“一支笔”)创造了机会,如果利欲的膨胀不能被发现或者引导,由寻租导致的高等教育资金使用效率低下的情况就不可避免。

中国高校权力主要奉行的是“行政的教育管理实践观”,强调国家对教育的干预,其本质是政治性行为,主要的教育管理方式就是行政,依靠等级权力体系来保证整体意志的贯彻执行。在这样一个环境下,高校权力所有者作为所谓的“政治家”,既是知情监督者,又是决策者,如果两者之间的关系得不到有效平衡,很容易导致合谋甚至腐败的产生。Laffont(2000)利用激励理论对此给出了解释:造成组织效率低下的根本原因是合谋行为对激励机制的扭曲[13]。对于高校而言,现行的内部控制未能很好地限制合谋,是由于传统行政干预的激励机制纠偏效果并不明显。合谋分为“横向合谋”和“纵向合谋”两类,一般把同层级组织成员结成的小集团,称为“横向合谋”;根据GONE理论,作为自利属性普通人的高校相关权利人,若与外部利益相关者达成私下契约,或者被外部利益集团俘获,即形成了不同层级之间成员的“纵向合谋”。也许有人会认为“纵向合谋”超出了内部控制管理的范围,但从根本上看,“纵向合谋”损害的是高校利益,付出的是教育成本,倘若忽视这一环节,就会减少“暴露”的可能性,自利倾向的个人或组织会更加主动地进行合谋。而且Mauro (1995)已经从宏观的视角指出了“纵向合谋”的危害:在欠发达国家,组织内部及外部的腐败问题对经济增长的阻碍作用已经越来越明显,即使在较为发达的国家也未得到根除[14]。所以,高校内部控制体系建设不能忽视“纵向合谋”,应当将两者统一起来系统研究。

(二)理性保障下的实现路径

根据Horvath(1978)提出的系统导向控制理论[15],传统的内部控制理念是从计划编制和监控系统上的差异入手,通过协调这种差异来实现内部控制的价值,这里的协调职能就是效应器机制运行的体现;而治理型内部控制除了平衡计划编制和监控信息外,还包括计划编制系统和监控系统内部的信息供给,也就是说内部控制所具有的协调职能不仅针对协调行为本身,还包括了协调对象,这往往是人们在研究和设计内部控制时容易忽略的地方。

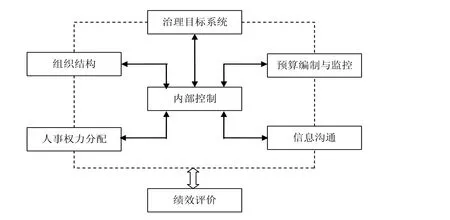

对于高校而言,预算管理体系可以作为计划编制系统,而监控系统就是通过纪委、审计处等机构对预算执行过程和结果进行监控和评价的体系。因此,效应器机制体现的协调职能涉及到了整个高校的控制环节与信息沟通、治理目标、预算编制、绩效评价和组织安排等之间的整合,参考Kupper(1987)对管理控制系统关系的描述[16],针对高校治理型内部控制的特点,构建图1如下。

图1 高校治理型内部控制关系图

图1总结了效应器机制运行的基本路径:治理目标和绩效评价需要高度的协调性,它们通过相应的组织结构安排实现;预算编制和监控与组织结构之间的协调也是必须的;行为方式在高校治理型内部控制的效应器机制中也非常重要,当内部控制进行协调行动,即发挥效应器作用的时候,必须同时建立相应的激励系统,使得它与人事权力分配之间的联系更加明显。效应器机制最终将实现两个目标:一是以尽可能少的教育成本实现大学治理的行政和学术目标;二是使为实现目标而投入的教育资源能够发挥尽可能大的作用。然而,传统的官僚机构中没有管理控制的理念[17],这也是国家没有颁布《规范》前,行政事业单位在效率低下的情况下仍能照常运转的原因所在。但《规范》释放了提高政府部门行政效率的信号,如果单位的激励机制没有确保必要信息的质量,就会导致缺乏监控动机、低效率和机会主义现象泛滥,当整个效应器机制缺乏正确执行所需的信息时,内部控制协调职能也就不能得到很好发挥。因此,触发内部控制的效应器需要正确的信号,正确的信号只有在适当的激励机制下才能发出,而适当的激励则需要通过预算管理,对治理目标体系中的要素进行协调来实现。

(三)效应器机制与合谋风险防控

正如上面分析,效应器机制运转是由预算驱动的,预算对于高校来说,承载了大部分高校治理的职能,比如代表权力的财权分配、各利益相关者关系管理等,而合谋风险是由却是治理结构安排不当造成的。因此需要一个纽带理顺两者之间的关系。

首先把高校的治理环境抽象成一个双重委托代理关系,其中,核心关系是高校最高权力机构委托具体的执行部门,实现高校既定的治理目标;根本关系是具体的执行部门委托参与教育产出的个人或单位,实现教育经费的使用绩效,这层关系也是“合谋风险”产生诱因所在。核心关系中的委托人是以党委、校长办公会或者学术委员会等为代表的高校最高权力机构,因为委托人没有足够的精力和专业技能实现学校具体的行政或学术治理目标,所以通过“校院两级管理”或者“四条线”等组织制度将权力代理给具体的执行部门。根本关系的代理人包含两部分,一是提供教学、科研及行政服务的教职员工,二是向高校提供公共品的单位,涉及学校的基础设施建设,教学科研所需仪器设备图书的购置,以及后勤保障服务等,为了研究方便,将两者合二为一,统称为“供给单位”,并且假设该单位对于自身成本类型方面的信息并未公开。核心关系需要解决既得利益者“横向合谋”风险,根本关系需要解决攫取利益的“纵向合谋”风险。

1.效应器机制与纵向合谋风险防范

如前所述,由于向高校提供公共服务的单位属于外生因素,内部控制的触角一般不会延伸至“纵向合谋”的外部利益团体,但可以通过预算管理控制“纵向合谋”利益集团的合谋成本,并且对通过对“横向合谋”的治理倒逼“纵向合谋”利益的缩水甚至消失,最终实现内部控制的终极目标。如何使内部控制系统发挥效用,这就需要效应器机制运作起来。

第一种措施,对能胜任监督者角色的执行部门进行奖励,但奖励机制并不适合内嵌于内部控制体系中,因为内部控制在惩罚方面的执行更为有效,否则,很可能出现内部控制体系与执行部门合谋的风险。因此,在得到激励信号时,效应器应当激发另外一个独立的体系,这个体系直接对高校利益的最高代表机构负责,在预算编制过程中应考虑到这一需要,并在支付这一奖励性预算时制定详细的评价标准以示公平。

第二种措施,由于合谋的交易成本越低,即私下契约交易成本越高,预期的高校整体福利水平就会越低,对无效率成本类型供给单位的提供服务水平造成向下的扭曲影响就越大,单位的预期租金也就越低,这样无效率成本类型供给单位就有可能会偏好于选择不与执行部门签订合谋协议,自动选择退出市场。因此,尝试提高私下契约的交易成本也不失是一个替代性的间接方法。在预算编制上,对于被发现提供虚假信号谋取私利的执行部门,核减以后年度的正常经费,并列入黑名单重点监控,相关“一支笔”的财权相应削弱,这种影响是长期的,使得执行部门在考虑合谋时必须三思而后行。

2.效应器机制与横向合谋风险防范

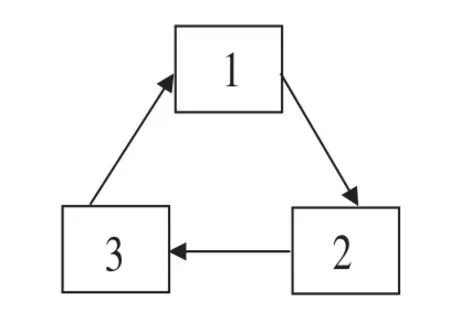

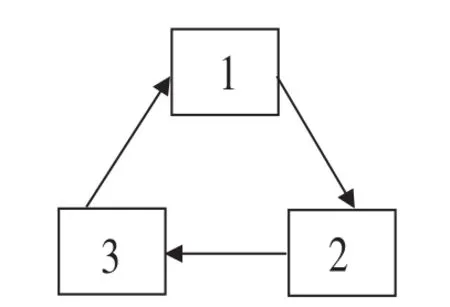

权力的分离是内部控制的基本要求,但若不能实现权利的制衡,则任何内控措施都只是形同虚设。高校事实上都是由众多不同的执行部门构成,它必须通过内部控制体系对不同执行部门加以监控。当权力分离时,执行部门与供给单位之间来往的频率、未来进行合作而产生收益的可能性、彼此之间的了解与信任都有可能发生变化,但权力的界定和分离在实施起来本身就是一件很困难的事,只有对权力加以制衡,才可以真正实现执行部门自由裁量权的减少,从而降低合谋的交易成本。Laffont(1993)认为,当一个委托人为了自身利益最大化设计一个组织结构时,他会尽力建立一个由他的代理人组成的监督体系,以此来缩小他所面临的信息差[18]。利用预算可以形成这样一个情形:在预算编制阶段,通过与执行部门之间的沟通与利益博弈,最终确定一个多方妥协认可的预算,这是基础;由于预算的刚性,在执行过程中,任何部门都不得随意调整预算,利用“纵向合谋”攫取私利的行为都会被那些在预算编制阶段的“妥协方”关注,并且通过向相关机构反馈发现的信号,为增加自身未来财权捞取筹码;“纵向合谋”者同样有动机监督其他执行部门,以此来换取其他执行部门对其不当行为睁一只眼闭一只眼。由于单纯两个部门之间的互惠监督模式会制造一些让执行部门互相提供便利的动机,使其有机会进行“横向合谋”,进而损害委托人的利益。因此本研究设计一个含有三个行政部门(假设分别为部门1、部门2和部门3)的情形作为基本单元,来分析对“横向合谋”的治理机制,如图2、图3所示:

图2 制衡结构

图3 专业化监督结构

图2所示情形中,每个执行部门都监督别人,同时也受别人监督,但不存在互惠监督的情况,我们称之为“制衡结构”;图3则是不对称的,因为执行部门1不受任何监督,执行部门3则同时接受执行部门1和2的监督,这种情形称之为“专业化监督”。一般情况下,哪一种结构更合理呢?假设当其中一个执行部门隐瞒信息时,所需补偿是非常高的。在专业化监督结构中,三个部门进行“横向合谋”时,只有部门1会要求得到补偿,因此不会发生合谋,但是却存在监管的盲点。相反,在制约结构中,交易成本很低,当所有部门都有效率的时候,互惠偏好就有可能发生,如果所有部门都观察到一个有效的信号,他们会在没有任何补偿的情况下隐瞒信息。因此对于内部控制的效应器机制来说,避免“横向合谋”的成本难以避免,但却保证了监督体系的完整性,长远来看更为合理。

综上,在高校治理型内部控制体系中,委托人向代理人提出的契约,一个知晓代理人具有合谋动机的委托人在设计契约结构时,会尽可能以最低的效率成本,来使因代理人的信息优势所产生的信息租金最小化,并且归纳出对应这些行为的监管反应应当具有什么样的特征,这是每一个组织理论的主要任务,对于高校而言更是如此。从预算管理的视角探讨内部控制的建设,虽不像治理机制直接,只是当前形势下的次优选择,但通过加强预算对内部控制的影响,一方面为下一步高校治理机制的建设和完善提供重要的实践基础,更重要的是可以依据《规范》,只需对每个高校现有的内部预算管理体制进行微调,即可建立起一套行之有效、易于本单位教职员工理解和接受的治理型内部控制体系,从而推动高校内部控制体系建设的进度和效率。

四、结论

高校内部控制建设正在如火如荼地开展着,但若将企业的内部控制体系简单移植到高校中来,就很容易产生水土不服的现象。究其原因,在于高校内部委托代理关系中的代理人是一个既是财权执行者又是知情监督人的特殊群体,在治理机制不完善的情况下,很容易使内部控制的设计目标面临两难选择:一边是赋予执行部门大量的权力,冒着让其过度追求私人利益的风险,提高事后效率;另一边则是严格控制自由裁量权,结果又带来诸多的事后无效率。本研究将治理目标内化到高校内部控制体系构建中,通过强化控制系统中效应器机制的作用来提高内控执行力。对于高校来说,预算管理是驱动效应器机制的最优选择,一来可以作为高校治理机制缺失的有效替代,起到串联治理型内部控制各个要素的作用;二来目前实施的传统预算本来就是根据“数量”和“授权”两个构件制定的,能够实现预算的计划性,而计划性又是治理型内部控制效应器机制运作的关键。虽然付出的代价是预算的可控性和灵活性,但回到内部控制的风险点来看,执行部门的私人信息才是使他们追逐私利,甚至被利益集团俘获的根本,因此信息作为执行部门权力大小的决定因素必须加以控制,这样才能减少授权成本,其最后的落脚点正是预算的“授权”构件。这也给我们以反思,一是传统预算的“计划性”恰恰可以缓冲执行部门“一支笔”的激进行为,正应了Wildavsky(2001)的结论:为了责任和控制,预算越简单越好[19]。但简单并不能以牺牲效率为代价,高校预算管理应当是一个渐进的过程,与效应器机制的有机耦合才能实现驱动内部控制制度的作用,进而激发大学治理动力的目标。二是各高校之间预算编制水平参差不齐是一个普遍现象,这也是高校管理水平迥异的真实写照,绕过预算管理直接涉及更高层次内部控制和高校治理,或有空中楼阁之嫌。因此,加强预算的编制、执行和评价水平,以及提高其驱动内控的能力才是高校目前更迫切的需要。

参考文献:

[1]刘永泽,唐大鹏.关于行政事业单位内部控制的几个问题[J].会计研究,2013(1):57-62.

[2]田祥宇,王鹏,唐大鹏.我国行政事业单位内部控制特征研究[J].会计研究,2013(9):29-35.

[3]刘向伟,王艳丽.高校货币资金内部控制实证研究——以新疆为例[J].中央财经大学学报,2012(1):86-91.

[4]卢翔.我国高校资产管理制度研究[J].教育研究,2010 (10):70-72.

[5]赵焘.高等学校内部会计控制框架的主要内容[J].山西财经大学学报,2012(4):117.

[6]姜猛.试论以内部审计为核心的高校内部控制体系建设[J].财会通讯,2011(8):104-105.

[7]魏巍.高校财务内部控制评价模型的构建[J].财会月刊,2011(12):58-60.

[8]南京大学会计与财务研究院课题组.探索内部控制制度的哲学基础[J].会计研究,2012(11):57-63.

[9]李现宗,毕治军,颜敏.高校预算管理转型研究[J].会计研究,2012(12):68-73.

[10]刘天佐,陈祥东.论公共高等教育财政资源配置模式的“公式化”现象——以H省为例[J].教育与经济,2013(2):38-42.

[11]程新生.公司治理、内部控制、组织结构互动关系研究[J].会计研究,2004(4):14-18.

[12]Bologna J,Lindquist R J,Wells J T.The Accoun⁃tant's Handbook of Fraud and Commercial Crime[M].New York:Wiley,1993.

[13]Laffont J.Incentives and Political Economy[M].Lon⁃don:Oxford University Press,2000.

[14]Mauro P.Corruption and Growth[J].The Quarterly Journal of Economics,1995(3):681-712.

[15]Horvath P E T.Controlling--Entwicklung und Stand einer Konzeption zur Losung der Adaptions-und Koordina⁃tionsprobleme der Fuhrung[J].Zeitschrift fur Betrieb⁃swirtschaft,1978,48(3):194-208.

[16]Ku Pper H.Konzeption des Controlling aus betrieb⁃swirtschaftlicher Sicht[M].Rechnungswesen und EDV.Hei⁃delberg:Physica-Veriag HD,Springer,1987.

[17]Weber J,Schäffer U.Introduction to Controlling[M].Stuttgart:Schaffer-PoescheL.2008.

[18]Laffont J.A theory of incentives in procurement and regulation[M].Cambridge:MIT Press,1993.

[19]Wildavsky A B.Budgeting and Governing[M].New Jersey:Transaction Publishers,2001.

责任编校谢贤德

中图分类号:G647

文献标识码:A

文章编号:2095-0683(2016)03-0041-06

收稿日期:2016-04-12

基金项目:安徽省2016年高校人文社会科学研究重点项目:信息化环境下高校管理会计的构建与应用研究(SK2016A0831)

作者简介:陶元磊(1981-),男,山东济宁人,淮北师范大学经济学院,信息学院讲师,博士生。